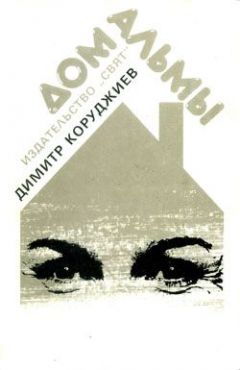

Читать книгу "Дом Альмы"

19.

Я мог гулять или читать. Мог полеживать на веранде в одном из шезлонгов – в плавках, если достаточно тепло, или одетым, если прохладно. (Достаточно тепло было только на протяжении одной июньской недели.) Иными словами, я мог делать, что мне заблагорассудится.

На каждом шагу я ощущал обращенное ко мне внимание остальных. Мне помогали в столовой, помогали подняться по лестнице, раскладывали мне шезлонг, придерживали, когда я пытался как-то пристроиться на диване напротив телевизора. Я ждал, что меня станут расспрашивать о Болгарии, выяснять подробности моей личной жизни, но ничего подобного не произошло. Сами не любопытствуя, обитатели дома с удовольствием отвечали на мои вопросы. Но и я не совал носа в их судьбы; мне не нужно было знать, где они работают, в больших ли квартирах живут, сколько у них детей… (В корне противоположную картину я наблюдал – и не только наблюдал, сам грешен – в наших домах отдыха.) Что же заставляло меня день за днем придерживаться именно такой линии поведения? Просто увлечение самыми немудренными беседами – о крапиве, птицах, свете. По какой-то неведомой мне причине мне не казалось, будто я легкомысленно провожу время. Никакого значения не имело богат или беден мой собеседник, откуда приехал, как жил до сих пор – тем не менее, он был мне близок. Не в Альме ли тут дело? В послеобеденные часы она ненадолго заходила ко мне. Справлялась – как я, не пора ли сменить полотенце, не нужно ли еще чего? Спокойно ли на душе? Не вызывало никакого сомнения, что пока я здесь, никто не будет интересоваться оставшейся у меня за плечами жизнью. Никто не спросит, святым я был или грешником. «Спокойно ли у меня на душе?» О да, на душе становилось все легче.

Кроме всего прочего, я привез с собой три книги, без Раздумий взятые у друзей. Начал с самой толстой, она называлась «Птаха» [2]2

Речь идет о книге Вильяма Уортона «Birdy»

[Закрыть]. Имени автора не помню и проверить теперь не смогу: перед отъездом я оставил книгу в вестибюле нашего этажа на столе с популярными журналами.

Верно, знакомство с современной литературой у меня слишком беглое. Я безнадежно отстал в этой области. И никого в том не виню. Интересы мои постепенно сужались, ограничиваясь чисто профессиональной сферой – и так до знакомства с книгой, принадлежавшей музыканту. Сравнительно недавно двадцатилетний юнец, сын моей двоюродной сестры, перечислил массу новых имен, как болгарских, так и иностранных писателей, при этом глядя на меня с откровенной насмешкой. Имена эти я слышал впервые, потел, не зная, как реагировать. Разговор шел в квартире первого этажа, парень часто оборачивался к окну: напротив располагалась гимназия, как раз кончились уроки и девицы стайкой высыпали на улицу. Движения племянника напомнили мне вращение колодезного ворота, а светлый проем окна – дно колодца. Из его глубины глянул на меня я сам, двадцатилетний. Тогда я все знал, всем интересовался, ничуть не меньше сидящего передо мной парня – тогдашний я был ему равен. (Как равен был я в детстве однокласснику-режиссеру.) Какое же будущее ждет этого вызвавшего мое неудовольствие юнца? Станет ли он таким, как я? Собственный вопрос привел меня в недоумение. Таким, как я? Интересно, мерой чего я могу служить – благополучно прожитой жизни или погубленного пламени?

Меня считали хорошим преподавателем, стольких молодых людей познакомил я с устройством человеческого тела… А что, если высказать ту же мысль в более категорической форме: я хороший преподаватель и знакомлю молодежь с устройством человеческого тела. Верно это? Да. А теперь еще раз: верно? Нет. Оба ответа – истинная правда.

Быть отличным специалистом – низкий критерий. Ему я соответствовал. Есть критерий и более высокий: сознавать, что отличным специалистом быть невозможно. Кстати, я и не подозревал о существовании последнего критерия до того, как прочел книгу музыканта…

Итак, начнем сначала. В двадцать лет я мог сказать: «небо», «вода». В сорок забыл, как произносятся эти слова. Выражение «хочется воды» не означает, что ты сохранил чувственное восприятие животворной влаги. Чему родственно тело, которое я описывал в своих лекциях? Небу, воде. В зоне их влияния понятие «отличный специалист» теряет всяческий смысл. Но стоит забыть о них, как это понятие становится вообще бессмысленным. Похоже, мы живем в такое время, когда слова «отличный» и «ограниченный» можно спокойно менять местами, смысл остается тем же.

Сказанное относится к любой профессии. Могу поделиться и рассуждениями более скромными, которые касаются только моей области; за них я тоже должен благодарить ту книгу, что подарила мне несколько фраз – провозвестников солнечного мира, где лишь на первый взгляд властвует хаос. Помните, наверное, – я предположил, что и он мог бы обрести стройность и систему. Но если в нынешнем смысле «стройность и система» означают «дробление» и «классификация», то там, думается, речь идет об «объединении» и «консолидации». Так вот, сегодня я это инстинктивно чувствую: даже ведя занятия по дыхательным или кроветворным процессам, мне кажется, что я препарирую труп. Мои объяснения по устройству человеческого тела оторваны от всего, что нас окружает, а потому тело это мертво. Где-то в далеком, далеком будущем юные смогут посещать трепетные лекции о живом теле, теле чувствующем, мыслящем, радующемся, страдающем, восприимчивом к сигналам солнца и сигналам глухой стены; появится понимание того, что и дух материален, а тело есть одухотворенная материя. Тогда науки начнут сливаться. Ну разве не абсурдно самостоятельное, оторванное от всего существование, скажем, психологии?

Пожалуй, хватит. Прекрасно понимаю, что в устах научного работника подобные речи звучат еретически. Наука взыскует соблюдения определенных канонов как в образе мышления, так и в поведении. Нарушить их столь открыто я решаюсь впервые, и то потому, что обращаюсь к вам со страниц своей книги – для меня вы остаетесь анонимами. Мне проще сделать это вот так, с пером в руке, чем устно. Абсурд, конечно, но факт. Пишу и адресую тысячам людей слова, которые страшился высказать вслух даже собственной жене.

Я сейчас похож на человека, который нажал на ручку двери, обошел дом, обнаружил в нем нечто противоположное ожидаемому и отправился обратно, чтобы вновь оказаться перед той же дверью, нажать на ручку и… Что ж, вернемся к фразе «Мерой чего я могу служить – благополучно прожитой жизни или погубленного пламени?» После сказанного легко сформулировать стоящий за ней вопрос: «Что важнее – быть хорошим преподавателем анатомии на том уровне, который присущ ей ныне, или человеком, которого способно волновать любое проявление духовности?» Первое считается «профессионализмом», серьезным занятием, второе – «дилетантизмом», чем-то несерьезным. С точки зрения здравого смысла выбор, казалось бы, предопределен. Но во мне постепенно пробуждается чувство бесконечной жалости к тем, кто скован веригами общепринятого. Сам я из их числа.

К сорока годам мой ум лишился естественной способности воспринимать мир восторженно, а ведь в двадцать я обладал ею в полной мере. Долго-долго губил я каждую свободную минуту на то, чтобы завершить свою заочную диссертацию; я наблюдал за поведением мышей, часами не отрывался от окуляров микроскопа. Я механически фиксировал то, что видел, и, если бы не угрожающее развитие болезни, если бы не книга музыканта, попавшая мне в руки, я бы навсегда забыл, что волновать могут и вещи, которые «и око не видит, и зуб неймет». С коллегами моими так и произошло. Со значительной частью людей – тоже.

С другой стороны, сохрани я восторженное мировосприятие двадцатилетнего, это показалось бы наивным даже таким людям, как режиссер, меня сочли бы инфантильным. Восторженность тоже различается по степени серьезности. Интересно, каким сложится в моем сознании следующий «имидж» жизни?

О том, что этот имидж меняется, я вспомнил, взявшись за роман «Птаха». А ведь действительно – смешно в сорок лет вести себя так, будто тебе все еще двадцать. Прочитав наугад несколько абзацев, я пришел в раздражение, на первый взгляд беспричинное; потом понял, что эта книга претендует на то, чтобы произвести впечатление, какое в свое время произвела «Над пропастью во ржи», которой было именно двадцать, и ей подходил любой юный жест. Неловко хитря (вполне характерно для стареющих), «Птаха» изо всех сил пытается прикрыть грустный для нее самой факт, что перед нами по-прежнему «Над пропастью во ржи», только с довольно морщинистой кожей.

Тогда я переключился на «Башню из черного дерева» Джона Фаулса (вторая книга из трех, что у меня были) и… открыл на ее страницах одну из возможности определить степень восторга… Но с ней в противоборство вступил дом Альмы, причем вступил незамедлительно и довольно бесцеремонно.

20.

Альма поставила перед ним миску с картофельной водой, от которой поднимался пар. Затем вытянулась по стойке смирно и козырнула. Проделала поворот кругом и козырнула снова. Больные смеялись, он тоже. Танцующим шагом Альма направилась в дальний конец столовой Всем своим существом: воздетыми над головой руками, извивающимися телодвижениями – она как бы говорила: «Мне восемьдесят шесть, а ноги просятся в пляс! Мне восемьдесят шесть, а ноги хотят выделывать антраша!»

– Also… [3]3

Итак (нем)

[Закрыть] – сказала Альма, обернувшись. Положив руки, на спинку ближайшего стула, она вдруг вернула себе серьезность и медленно проговорила: – Welcom to us. Peter! [4]4

Добро пожаловать, Петер (англ.)

[Закрыть]

Пациенты зааплодировали, а болгарин чуть-чуть смутился и инстинктивно отвесил легкий поклон. Альма перешла на свой родной язык.

– Лекции она читает только по-датски, – прошептал Питер.

– Речь у нее изысканна, как у дамы из высшего общества

– Но почему по-датски? Ведь в таком случае только вы, соотечественники, можете ее понять.

– Альма убеждена, что для подобных лекций не годится язык, которым не владеешь в совершенстве.

Альма умолкла, что-то ища глазами; Питер быстро встал и почтительно поставил перед ней стакан воды. «Странно…

– подумал Петр. – Получилось как-то угодливо, или мне только показалось?» Он взглянул на нового друга. Датчанин перестал есть и внимательно слушал все с тем же почтительным выражением на лице.

Вначале Петр более или менее понимал, о чем идет речь, о биодинамизме (наверное, в питании), о французском философе Руссо и натуре (т.е. природе), об интеллекте, философии и психологии, вегетарианстве, белой мафии, табаке, алкоголе, кока-коле… Альма говорила проникновенным, ангельским голосом, но угадывался воинственный смысл слов. Факт, что она выступает перед полутора десятком людей, следовало воспринимать вполне условно Явно, эта женщина считала своей аудиторией вообще всех людей. Петр отлично знал, что даже когда вступаешь в яростный спор с одним-единственным человеком, убедить стараешься все человечество. Альма не спорила, здесь ее доказательства не встречали неприятия. Но и это всего лишь иллюзия. Ему снова подумалось, что многие и многие прямо-таки ощетиниваются, заслышав такие слова, как «вегетарианство», «трезвость» или даже просто «природа». Почему же за исполненными смирения понятиями им видятся такие жупелы, как мистицизм, стерильность, психическая ненормальность, да и гражданская неблагонадежность? Альма стала на стезю исключительно опасную. Она бросила вызов миру, и мир был готов разорвать ее в клочья. «Брандал» – всего лишь остров. Не случайно у Петра все не возникало, ощущения, что он приехал в какую-то конкретную страну. Но Альме несдобровать, коли она отметет даже возможность греха, т.е. откажется хоть изредка протягивать миру руку. Греха?

Из прихожей выглянула Пиа: Альму звали к телефону, звонок важный. Старушка вышла.

– Она вернется и продолжит лекцию, – сказал Питер и занялся своей тарелкой. -Это была только вступительная часть, Альма всегда так начинает.

– Смысл до меня дошел…

Питер кивнул: да, это нетрудно – природа как лучший целитель, полезность выращенных без искусственных удобрений овощей и вегетарианства вообще, вредность спиртного и табака, необходимость развития интеллекта, изучения философии и так далее. Что же касается «белой мафии», то это врачи, ревниво оберегающие свои заработки. Они ей – и не только ей – ставят палки в колеса. Лечение силами природы не дает им покоя, ужасно раздражает.

– Да, знаю. А тебе не кажется, – Петр впервые обратился к Питеру на «ты», – что в ее поведении есть что-то воинственное?

Тот вздрогнул.

– Почти невероятно, – проговорил он после короткой паузы, принимая как нечто естественное новое обращение,

– что ты пришел к этой мысли так скоро. Ведь во внешнем мире воинственность повсюду, было бы нормально, если бы здесь ты ее вообще не заметил…

– Наверное, другого пути нет.

– Пути? – голос друга был едва слышен и Петр понял, что продолжить разговор не удастся, по крайней мере сейчас.

– Что ж, возможно, если почаще устраивать лекции, собирать побольше народу…

Болгарина это озадачило – неужто Питер считает ошибкой само создание подобных домов? Но где же тогда лучший выход? Однако самым вежливым образом ему было отказано в ответе. Питер решительно, но без малейшей демонстративности занялся своим обедом.

Вернулась Альма, и Питер отложил приборы. Он все проделывал совершенно бесшумно.

– Потом я переведу тебе лекцию, – пообещал Питер.

– Моя лекция предназначена Петеру, – сказала Альма, – и эти дни в нашем доме посвящены ему. Ныне все мы принимаем его в свои сердца. Взгляните на него, обратите внимание на глаза, на выражение лица. Петер – чудо, точно так же, как и любой другой человек. И еще Петер страждет. Петер – это также надежда. Вас не приводит в изумление то обстоятельство, что до вчерашнего дня вы не подозревали о его существовании? Вот, я всматриваюсь в его глаза, а он в мои. Его речь совершеннее моей, ибо он молча говорит мне о том, что ему ведомо: я уже люблю его. Связь между людьми имеет только начало, конца же ей никогда нет. Когда Петер уедет, связь между нами станет еще более совершенной, чем при помощи взгляда, ведь тогда она станет невидимой. Возможно, таким образом «Брандал» окажет влияние на то место, откуда прибыл Петер, но может случиться и обратное. Давным-давно, когда я основала «Брандал», он представлял собою всего лишь те помещения, в которых ныне обитаете вы. Теперь же, мне кажется, его территория необъятна: она охватывает все те места, откуда летят ко мне сигналы, и их так много, что контролировать становится все труднее.

Когда Питер подал мне стакан воды, я заметила, как во взгляде Петера мелькнуло особое выражение, оно заставило меня подыскать ключевое слово – вокруг него я и выстрою свои мысли. Слово это – «почитание».

Доводилось ли вам испытывать благоговение и смятение при мысли, что вот сейчас вы постучитесь в дверь и тот, кто живет за этой дверью, распахнет ее и вы его увидите? Если не доводилось, причин тому может быть две: жизнь не подарила вам случая встретить человека, достойного такого отношения, или же вы прошли мимо него, не узнав. Неприятно второе. Это признак некоторого притупления ваших чувств. Нехорошо, когда люди кажутся вам все на одно лицо, такое восприятие характерно для поддавшихся грубости… А если вам кажется, будто почитание может вас унизить, вы заблуждаетесь. Совсем наоборот, почитание возвышает, становясь духовной тропой к ближнему. По-настоящему гордые и независимые как раз и способны на почитание. Думаю также, что в многословных объяснениях не нуждается следующий принцип: объектом вашего благоговения может быть какой-то известный художник либо ученый, но и простой ремесленник тоже, ибо благородство может скрываться под любым одеянием. Наша цивилизация чересчур привержена критиканству– вот еще одна причина недостатка почитания. Все, созданное человечеством, от компьютеров до потребительского подхода к жизни, подчинено одной задаче: доказать справедливость критики, обрушенной нами на все прошлые эпохи. Но ведь так учили каждое следующее поколение – поспешно отрекать предыдущее, не вслушиваясь с почитанием в голос старших. Критика стала стилем жизни, новое утверждается не как последующая ступень предыдущего, а как его отрицание. Отсюда и чехарда мод в искусстве, одежде, да и во всем остальном, даже в науке. Каждые три-пять лет все меняется, а предшествует переменам буквально ливень критики. Уверена – такой путь пагубен. Тот, кто лишь критикует других, выискивая их слабые стороны, разрушает что-то в себе самом. Тот же, кто благожелателен и готов вынести урок, укрепляет свой дух, преумножая его возможности.

Ведь как бывает сплошь и рядом в наши дни? Усядутся за стол несколько молодых или не столь уже молодых людей и давай пить да ругать все подряд: государство, жизнь, своих знакомых… Тот нечестен, другой аморален. Беседа превращается в выискивание человеческих слабостей. Это прочное, разрушительное удовольствие. Горький привкус остается потом у собеседников, и они недоумевают: «А ведь вроде хорошо поговорили…» Но как же не ощутить горечи тому, кто напитал свою душу опасной, грубой пищей. Он и не знает, как необходимо душе почитать и восхищаться. Нет для нее ничего лучшего.

Критиканство делает нас самонадеянными. Мы непросто нападаем на прошлые эпохи, мы теряем с ними связь, уверовав, будто мудрость родилась только что, в наше время. Но ведь мудрость не в науке, не в технике, не в деньгах. Мудрость всегда была чертой личности, лишь воплощения у нее были разные. Мудр Диоген, но мудр и Гете. Почему? Потому что ни тот, ни другой не вели отсчет с себя, оба оборачивались назад. Века нашептывали им свои наставления, как родных детей учили освобождаться от сиюминутных влияний, помогая постепенно обрести себя. Вот с чего начинается мудрость.

Вы, конечно, спросите: а не станем ли мы близорукими и наивными, избрав такой путь, не возьмет ли верх действительно достойное критики, пока мы благодушествуем? На этот вопрос мне не хотелось бы отвечать сейчас. Я и так предостаточно вам наговорила: о почитании, о восхищении, поиске самих себя, мудрости. Постигнув все это, вы будете знать, как себя вести. А может, все это говорильня, может, недостижимо все это для нас – людей обыкновенных? Может, мудрых мужчин и женщин никогда и не было, и только какая-то боль заставляет нас их искать? А вдруг род человеческий и задуман-то с издевательской целью – чтобы каждый критиковал всех, сам подвергаясь вечному осмеянию?…

Она пристально посмотрела на Питера. Разведя руками, он выдохнул: «Паф-ф-ф!», а затем как ни в чем не бывало приступил к еде. На лицах собравшихся заиграли улыбки… Напряжение спало, словно открыли клапан.

Легкая пища. Легкое дыхание.

21.

Что-то я теряю темп; или, может, затухает мой невроз – заурядное состояние современного человека. Одно из двух. Но так или иначе, это отражается на моей книге. Она тоже теряет темп либо постепенно освобождается от невроза. У книги, как у любого живого существа, есть собственный пульс. Читая ее, мы проходим по ее жизненному пути из начала в конец, ритм ее пульса передается и нам. Мне кажется, некоторые современные книги взрываются, распадаются на части, не добравшись до конца – столь напряженна их пульсация. Вот так и люди, кончающие жизнь инфарктами да инсультами. Ритм… Это как огромный пресс, давящий на нас изнутри и снаружи. Внутренний ритм подчинен внешнему, «Plus lentement, сказал Питер, – plus lentement». Надо сбавить темп. Как? Сменив ритм, то есть внешний подчинив внутреннему. Замедлите внутренний ритм.

«Plus lentement» – два эти слова вошли в плоть и кровь книги, вслед за ним на ее страницах появились осторожные Движения Питера, тихо произнесенный вопрос «Вам помочь?», лекции Альмы. На книгу мою снизошло умиротворение, прерывистое дыхание ее улеглось.

Спокойствие. Расслабленность.

Скука.

Спокойствие. Расслабленность.

Скука.

Вот порядок, в котором незрелое сознание воспринимает любое умиротворение. Подлинное размышление глубоко и неспешно, оно переходит в медитацию и порядком этим пренебрегает.

«Башня из черного дерева» – гимн незрелому сознанию, его артистизму. Если б не свалилась на меня болезнь и не прочел я книгу музыканта, то воспринял бы как высший, но недоступный мне, обыкновенному человеку, путь – воспетую Джоном Фаулсом жизнь ради творчества и любви.

Честно говоря, таково и теперешнее мое желание: жить ради творчества и любви. Но автор «Башни из черного дерева» видит в любви двоих стимул к творчеству, способного принести славу; его идеал – свобода человека искусства. Общепригодного рецепта утешения он не дает. Это рецепт для избранных.

Некоторые религии предназначены для избранных – бедняков.

Некоторые книги о том, как вести себя в обществе, тоже для избранных – богачей.

А теперь смешаем карты. Если немотивированное пренебрежение есть игривая свобода, то и почитание ее без видимой нужды – артистизм. Если принять, что любое действие человека запечатлено в пространстве, то неспешное движение, которым разливают чай по чашкам, может принести не меньшее эстетическое наслаждение, чем созерцание «Завтрака на траве» Э. Мане. Подобное восприятие превращает скульптуры в застывшее движение, а движение – в воображаемые скульптуры. Кто-то красиво ваяет, кто-то красиво двигается. Бедняк – неосуществленный туз. Преуспевающий туз – неосуществленный бедняк. Начало же у всех одно: миниатюрное ню.

Повторим вместе – миниатюрное ню.

Министр, чабан, художник, ученый. Что-то тут не так. Разве этими словами обозначено подлинное различие?

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!