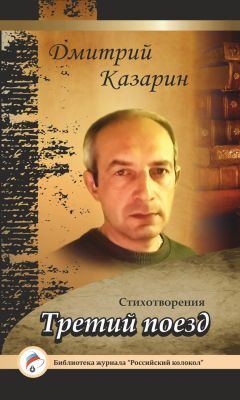

Читать книгу "Третий поезд. Стихотворения"

Автор книги: Дмитрий Казарин

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Дмитрий Казарин

Третий поезд

Стихотворения

Дмитрий Казарин родился в I960 году в Астрахани. Окончил профтехучилище связи, Астраханский морской рыбопромышленный техникум. Работал электромонтером, слесарем-сантехником, мастером тепловых пунктов, начальником котельной, главным механиком автотранспортного предприятия. В настоящее время – ответственный секретарь Интернационального Союза писателей.

Стихи пишет с 1978 года. В 1997 году принят в Союз российских писателей, через год перешел в Союз писателей России. Является членом бюро Астраханского регионального отделения СПР.

Стихотворения публиковались в журналах «Рабочая смена», «Аврора», «Арион», «День и ночь», «Наш современник», в «Литературной России» и др.

Дмитрий Казарин – автор четырех поэтических книг, дипломант Первого всероссийского совещания молодых писателей в Ярославле (1996 г.), лауреат Всероссийской премии имени В. К. Тредиаковского (2005 г.), первый лауреат учрежденной Интернациональным Союзом писателей премии имени Н. В. Ваганова (2015 г.), лауреат ряда региональных премий, в том числе имени Клавдии Холодовой (2000 г.), имени Михаила Луконина (2002 г.).

«Этот дом с виноградником и огородом…»

Этот дом с виноградником и огородом,

где родился я сорок лет тому назад,

мы его продали через полгода

после смерти отца…

А еще был сад.

Ну, не сад, а так, несколько деревьев,

но и их обработать – надобно сил.

Сливы, вишни и персик —

редкость в то время.

Первый раз у нас он плодоносил.

И последний. Под тяжестью урожая

раздвоился ствол его до самой земли,

и плоды зеленые на этой земле лежали

и уже дозреть не могли…

А в комнате, откуда беру начало,

в потолок был ввинчен стальной крючок.

На него вешали зыбку, и мама ее качала,

чтобы не приходил ночами

серый волчок.

Но он приходил, и я горько плакал.

Тогда папа быстро шел

в чулан за ружьем,

дедушка брал вилы, бабушка – скалку,

мама в ладоши била,

и волк не лез на рожон…

Дедушка давно похоронен на Старом,

бабушка и папа на Новом лежат.

То, что от продажи дома осталось,

в 92-м Сбербанк слизал.

Мама постарела, не поет больше песен,

их теперь жена моя дочке поет.

Не забыть бы поставить на даче

подпорки под персик,

обещает быть урожайным год.

«Отдай мне сапоги, кладбищенская грязь…»

Отдай мне сапоги, кладбищенская грязь.

На дармовых харчах и так ты растолстела.

Еще мой скудный ум на выдумку горазд,

а много ль даст тебе мое худое тело?

Отдай мне сапоги, кладбищенская грязь.

Не в этих кирзачах приду сюда я снова.

Тебе привычны плач и вопиющих глас,

а что ответишь ты на матерное слово?

Отдай мне сапоги, кладбищенская грязь.

Ведь мы с тобой родня по плоти и по крови…

Не чавкай как свинья. Прощай на этот раз.

Я смертное себе еще не приготовил.

Сон

Холодной ночью после дождя

не спит свинья во дворе соседа,

а воет хрипло, протяжно, жалостно,

как будто завтра ее прирежут.

Темно вокруг. Все давно уснули.

И все равны перед властью ночи.

Брожу один в переулках снов

и слушаю звуки вокруг и в памяти.

В парке листвою шумят деревья.

И шум их мудр, спокоен и строг.

Но где же мудрости могли они набраться,

когда всю жизнь на месте простояли?

Ворон не видно, но где-то в небе

хлопки тяжелые намокших крыльев,

И эта тяжесть на плечи давит

и пригибает меня все ниже…

…Так шел я снами во власти ночи

и был бессилен, как всякий спящий,

остановиться, свернуть с дороги,

а мне навстречу неслись виденья.

И только ты в мой сон не заходила.

Не потому, что так хотела ты,

а потому, что я тебя берег

от визга хриплого,

от шума веток острых,

от черного вороньего крыла,

от всех кошмаров, в сон мой

приходящих,

и от себя.

Я за себя во сне не отвечаю.

«По берегу вдоль ерика…»

По берегу вдоль ерика

тропинкой неприметной,

под шорохи подсолнухов,

что кланяются ветру,

дотопаю до тополя,

стоящего дозором

пред рощею, парящею

в туманности, где скоро

над пряною поляною

переведу дыханье,

и шалая душа моя

наполнится стихами.

Горка

В классе пятом-шестом

мы ходили кататься на горку

(насыпь бомбоубежища

или картофельный склад)

через двор интерната,

в вечернее время пустынный.

А на горке – веселье и шум,

и катанье, катанье…

Малышня на санях,

кто постарше – скользят на подошвах.

Стоя не удержаться —

на корточках иль на заду.

И пальто, и штаны

покрывались корой ледяной,

но родительский гнев

побеждался азартом катанья.

А еще можно было на горке

пощупать девчат.

Разбежишься вдогонку,

облапаешь грудь и отпрянешь.

В общей куче-мале

кто «насильник» – поди, разберись.

Да и что разбираться,

когда обратили вниманье?

Но бывало. В то время

средь многих девчат выделялась

чернокудрая Машенька

из параллельного класса.

Грудь полней, чем у сверстниц,

и легкий пушок над губой…

Да какая там грудь

у девчонки двенадцатилетней

за цигейковой шубкой,

шарфом, свитерком и т. д.?

Смех, и только!

Однако у Машеньки был старший брат —

не последний в шпане подростковой,

и Машка-иуда

на меня показала.

Так был на снегу я распят,

что в тот памятный вечер

меня не хватило на чудо

вознесенья обратно на горку.

Побитый, домой

возвращался я с другом,

который не мог заступиться,

но зато мог помочь приподняться,

пальто отряхнуть.

Шли двором интернатским,

и там под фонарным столбом

увидали мальчишку.

Он плакал, размазывал сопли.

Подошли и спросили,

мол, что за беда у тебя?

– Потерял авторучку, —

Ответил мальчишка сквозь слезы.

– Авторучку? Какую?

– Обычную, с синею пастой.

Здесь в снегу потерял

и никак отыскать не могу.

Под фонарным столбом

вместе с ним ковыряли мы снег.

Не смогли отыскать и втроем,

и понуро пошел

тот мальчишка в слезах

по тропинке к дверям интерната…

Забываю обиды свои,

оглянувшись назад.

Из-за ручки не плакал навзрыд,

в интернат меня мать

не сдавала, хоть жили мы,

мягко сказать, небогато.

Отобравший ту ручку

не пастой рисует расклад.

Как и прежде стоит интернат.

А вот Машенькин брат

осужден был за что-то

и сгинул в тюрьме пересыльной.

Давний друг мой

окончил юрфак и теперь – адвокат.

Пирожки продает

черноусая Марья в коопторге.

Покупал как-то раз,

обсчитала меня на полтинник.

В классе пятом-шестом

мы ходили кататься на горку

(насыпь бомбоубежища

или картофельный склад)

через двор интерната,

в вечернее время пустынный…

Из барачных воспоминаний

Я двадцать лет с ним прожил

через стенку…

Е. Рейн «Алмазы навсегда»

…а жили мы в бараке деревянном,

сработанном еще рабами Рима,

ну, то есть до семнадцатого года.

По имени промышленника Круппа

он назывался крупповский барак.

Два этажа и лестница снаружи

расшатанная. Как она скрипела!

Но все ж вела к нам на второй этаж.

Сосед наш через стенку, Петр Савельич,

был инвалид войны. В младые годы

он след оставил на Сапун-горе

и вместе с ним стопу свою оставил.

Ему ботинки шили на заказ.

Один обычный, а другой – «с секретом».

Он начищал их черным гуталином,

до блеска драил в коридоре общем,

где каждая барачная семья

имела стол отдельный с керосинкой.

На керосинке мать обед варила,

заглядывая иногда в кастрюлю.

А дядя Петя начищал ботинки

и исподволь на мать мою глядел.

Его жена давно ушла к другому,

но иногда захаживала в гости

к другой соседке нашей, к тете Клаве.

Худая, маленькая, «божий одуванчик».

А звали ее Тасей. В паре с Клавой

она чаи гоняла в коридоре

за Клавиным столом и говорила

между глотками: «Жаден, жаден Петр».

Еще глоток: «Куркуль, единоличник».

У дяди Пети кроме спецботинок

была еще машина-«инвалидка»

в сарайчике под окнами барака,

двухместная, с движком

мотоциклетным.

Как заведет – хоть выноси святых!

…

В году примерно восемьдесят пятом,

ну да, к сорокалетию Победы

он получил отдельную квартиру

с удобствами, на первом этаже.

И вместо «таратайки-инвалидки» —

новехонький, с иголки «Запорожец»

от партии с правительством в награду

за ратный подвиг сорок лет назад.

Прибавь еще: к нему вернулась Тася.

Как говорят, беда одна не ходит,

а коль уж повезет – так повезет.

Жаль только, что недолго

счастье длилось,

и вскоре умер он. Зато осталась

с квартирой Тася. А машину продала.

И вновь она ходила к тете Клаве.

Опять чаи и снова разговоры

про мужиков. К ней сватался какой-то

пенсионер районного значенья.

– Интеллигент. Пришел ко мне

с цветами.

Да он в постели ничего не может!

Жених… Вот Петя ТАМ был не культя!

В потаенном саду

В потаенном саду

круглый год распускаются почки.

Вешний запах цветенья

царит в потаенном саду.

В том саду навсегда

все мы – чьи-то сыночки и дочки,

все мы – братья и сестры

по совести и по стыду.

В потаенном саду

под мерцающей веткой березы

так легко засыпать

на шершавых ладонях отца.

В потаенном саду

так сладки наши детские слезы,

наши вечные слезы

мы там не стираем с лица.

«Царство Небесное – это летний парк…»

Царство Небесное – это летний парк:

колесо обозрения, карусели, лодки…

Папка меня подкидывает на руках

и сажает на плечи. Походкой легкой

он проходит ворота,

огибает цветущий куст,

весело смеясь и свободно жестикулируя.

Без костылей идет.

Мама смеется, сестра смеется,

я тоже смеюсь.

И никогда ему ногу не ампутируют.

А потом за усыпанным цветами кустом,

на широкой аллее, где повсюду

фонарики,

мы встречаемся с папиным другом —

дядей Христом,

и он мне дарит разноцветные воздушные

шарики.

А потом мы катаемся на карусели

за просто так,

и на колесе обозрения и на лодках,

как водится.

Ведь Царство Небесное —

это летний парк,

где даже мороженое раздает бесплатно

тетенька Богородица.

Третий поезд

«Пошарь, хозяйка, под заплатою,

да не жалей своих рублей, —

гадалка в мае сорок пятого

гадала бабушке моей. —

Ты заплети косу до пояса

и платье новое надень.

Твой муж вернется третьим поездом.

А третий поезд – через день».

Под неказистой старой сливою,

что очень кстати расцвела,

стояли бабушка счастливая

и дети – меньше мал мала.

Они стояли, взявшись за руки,

они таращили глаза.

А слива расточала запахи,

и с неба падала слеза…

Вот здесь в семейной нашей повести

я резко открываю дверь:

«Он не вернется третьим поездом!

Не верь ей, бабушка, не верь!

Нет у гадалки этой совести».

И я кричу через года:

«Он не вернется третьим поездом!

Он не вернется никогда!»

«Ну что ты расшумелся, лапушка?

Конечно, не вернется он.

Но той гадалке ваша бабушка

шлет самый искренний поклон.

Что смотришь, как на сумасшедшую?

Поклон ей низкий от меня. —

И с расстановкою, неспешно так: —

Мы были счастливы три дня».

Мой дед

В образованье был сплошной пробел.

Крестьянин. Руки, как коряги.

Расписываться даже не умел.

Он просто крест поставил

на рейхстаге.

Рассказ бабушки

– Беда одна не ходит, это верно…

В сорок втором погиб на фронте мой,

а через месяц после похоронки

из пятерых оставшихся детей

Надежда – старшая,

шестнадцать лет, невеста,

помощница —

от менингита умерла…

На кладбище ее похоронила

за три рубля тогдашними деньгами

и деревянный справила ей крест…

Могилку долго я не навещала,

едва хватало силы на живых.

Поди-ка, четверых поставь на ноги!

Когда ж пришла, креста не отыскала.

Видать, пошел кому-то на дрова,

зима тогда была у нас суровой…

Теперь, как на могилки прихожу,

ищу примерно, где ее,

и плачу…

«Оттолкнув затвор и раму…»

Оттолкнув затвор и раму,

под давлением бойка

норовила пуля замуж,

выбирала жениха.

Был жених беспечен, молод,

он не думал, не гадал,

что в открытом чистом поле

ждет его такой удар.

А вокруг природа пела

и весной дышал простор.

Только пуля не хотела

оставаться холостой.

Пуля замуж выходила,

от волненья горяча,

И любовь свою дарила

ниже левого плеча.

«Облака плывут над 1-й Перевозной…»

Облака плывут над 1-й Перевозной.

То сойдутся, то обратно разойдутся.

Если вверх смотреть – не выкатятся слезы.

Баба Мотя, баба Поля, баба Дуся…

Три старушки со смешными именами,

три подружки, вы здесь больше не живете.

Облака плывут над вашими домами,

баба Дуся, баба Поля, баба Мотя.

Здесь мальчишкой, оседлав забор тесовый,

мазал губы синевой тутовых ягод.

Здесь летало мое детство, невесомей

голубей из ученических тетрадок,

под присмотром трех старушек дальнозорких,

вовсе не богатырей из сказок русских…

Как же мне теперь без вашего дозора,

баба Мотя, баба Поля, баба Дуся?..

«Проходила ночью Смерть…»

Р.Ш.

Проходила ночью Смерть

по моей избе.

Я проснулся посмотреть:

«Кто там? Что тебе?»

Заглянула мне в глаза

и сказала:

«Мить,

затупилася коса.

Надо б починить».

Вот стою, наждак кручу.

Смерть расселась в кресле.

Всю косу на нет сточу,

не порежусь если…

Четвертинка черного

Четвертинка черного,

точно ночь, черна.

На четыре стороны,

эх, судьба одна.

Вышел в поле чистое,

руку небу выставил,

помолился истово:

«Вытяни со дна».

Осветил ладонь его

месяц молодой:

«Ну, чего долдонишь ты,

что пуста ладонь?

Для того, блоха моя,

дни твои постны,

чтобы мог со славою

ты за дело правое

со своей оравою

в землю лечь костьми».

Четвертинка черного,

точно ночь, черна.

Под крылом у ворона,

эх, не спит страна.

Семеро на лавочках

просят сладких пряничков,

а отец их – Ванечка

чистит пулемет.

«Я узнал тебя, кореш родной…»

«…и смешаем там язык их так,

чтобы один не понимал речи другого».

Бытие, 11:7

– Я узнал тебя, кореш родной,

хоть при тачке ты нынче и башлях.

Мы с тобою в бригаде одной

вавилонскую строили башню.

Помнишь, вместе месили раствор

знаменитой совковой лопатой?

Как тогда торопил нас «бугор»,

в совершенстве владеющий матом!..

Горы золота нам обещал,

отрабатывал горловые…

А потом вроде трест обнищал,

и строительство остановили.

С той поры что-то мне не везет.

Ты же знаешь, пахать я умею.

Вот и грузят на тех, кто везет,

да с зарплатой мудрят что-то, змеи.

Ты-то как? Вижу сам – с ветерком!

Иномарка. Прикид. Не зазнался?

Что воротишь лицо? Не зна-ко-ом?..

Извини, брат, видать, обознался…

«Мы не умеем подавать калекам…»

«Мы не умеем подавать калекам.

Какой-то стыд отводит нам глаза…»

Так я писал пятнадцать лет назад,

но все проходит. Время – лучший лекарь.

Мои глаза не ведают стыда,

хоть и не черств я сердцем, господа.

Зажав последний рублик деревянный,

миную строй просящих подаянье

спокойно, будто бы на мне – броня.

И только замечает взгляд усталый,

что в том строю есть промежуток малый.

Быть может, это место – для меня…

Если бы я был богатым

Если бы я был богатым,

я не стал бы ждать получку,

и жены своей получку

пятый месяц бы не ждал.

Я с долгами б расплатился

и пошел… ПО МАГАЗИНАМ!

Ведь с богатством не сравнится

скромный мамин пенсион.

Если бы я был богатым,

я купил бы дочке туфли.

Впрочем, что за мелочь – туфли?

Взял бы ей велосипед!

Как на троне трехколесном

восседала б моя Дашка.

А крутить педали можно

даже вовсе без туфлей.

Если бы я был богатым,

то жене купил бы лифчик.

Впрочем, на фига ей лифчик?

Платье ей бы я купил.

Ослепительное платье.

На груди – глубокий вырез.

У моей жены Ларисы

грудь уж больно хороша.

Если бы я был богатым,

маме я купил бы тапки.

Обязательно бы тапки

маме новые купил.

Чтобы в новых мягких тапках

было ей шагать удобно

узнавать на нашей почте:

скоро ль пенсию дадут?

«Взгляни-ка, что творит хвостом…»

Взгляни-ка, что творит хвостом

кто больше всех мне рад.

Его безудержный восторг

не требует наград.

Корысти в нем ни на пятак.

И если я погрызть

не приношу, он рад и так.

А у меня – корысть.

Оставив бренное одру,

не опуская век,

я на Суде представлюсь:

«Друг

собаки – человек».

Памяти Вениамина Блаженного

Будто после кончины я вновь

возродился… котом,

и попал в фавориты дворовой

кошатницы Фаи.

Фая любит меня…

За ушами щекочет перстом,

и кладет почивать на линялом своем

сарафане.

А когда, хуже блох, заедает

хозяйку тоска,

забирает меня на свое

стародевичье ложе,

и неистово, пылко, взахлеб

начинает ласкать,

как дитя, как любовника, как…

Ни на что не похоже!

Только чем я отвечу на Фаин

неистовый пыл?

Лишь слезою кошачьей кроплю

ее руки и ноги,

и Кошачьего Бога прошу,

чтоб ее отпустил,

чтоб когтистые лапы свои

Он ослабил немного.

«У бедняжечки этой судьба

и без нас нелегка.

Отпусти ее, Боже Кошачий,

к двуногому богу.

Пусть никто в мое блюдце вовек

не плеснет молока,

пусть умру я в кошмарных зубах

одичавшего дога»…

«Я на рынке. В кармане – зарплата…»

Валентине Маркеловой

Я на рынке. В кармане – зарплата.

Нет со мной ни черта, ни брата.

Оставляю за рядом ряд.

Тусклый взгляд ничему не рад.

Где теперь она – детства страна

безмятежная, несмотря на…

И подарки ее скупые.

Я бы оптом сегодня скупил их.

Да не купишь синее марево,

где, кружась, восхищала нас

птица счастья – булочка-«жаворонок»,

две изюминки вместо глаз.

«Мама на ночь ставит чайник кипятить…»

Мама на ночь ставит чайник кипятить:

«Вдруг к утру отключат воду, газ и свет.

А у нас и чая в доме нет.

Как же утром чаю не попить?»

Я так ясно вижу утро это:

конец воды,

конец газа,

конец света.

А нам все нипочем.

Сидим на кухне, чай пьем.

Черное и белое

Мама моя!

Как мы жили?

Овраги и пни.

Север. Бараки.

По белому снегу

да черные полосы.

Как ты тянула

меня и сестру

через черные дни.

Черные,

как твои волосы.

Годы минули.

Закрылся провал полыньи.

Внуки одеты-обуты.

Веселая поросль!

Хоть не до жиру,

Но вот они —

белые дни.

Белые,

Как твои волосы…

«Хрупкий сон разбивает выстрел…»

Хрупкий сон разбивает выстрел

Хрупкий сон разбивает выстрел.

Очень близко. За ним – другой.

И вся жизнь твоя быстро-быстро

С колокольчиком под дугой

Вскачь несется перед глазами.

Врут, что в гибели есть восторг.

Распластавшись под образами,

«Боже, – думаешь, – ну за что?…»

А когда стрельба затихает,

встанешь призраком у окна,

«Слава Господу – запятая,

То братки шалят, не война…»

Утро вечера мудренее.

Над Отчизной солнце встает.

Жизнь добра. Тепла батарея.

Канарейка в клетке поет.

Октябрьская молитва

Когда сограждане, зверея,

идут палить родимый край,

не убивай меня, царевич,

не убивай, не призывай.

Еще не все во мне сгорело,

хоть я за жизнь и не держусь.

Не убивай меня, царевич,

еще тебе я пригожусь.

Воздавши каждому по вере,

быть может, Бог мне сына даст…

Не убивай меня, царевич,

оставь на следующий раз.

«Мой ангел небесный…»

Мой ангел небесный,

давай полетаем

над срубленным лесом —

низринутой тайной.

Над царской невестой

во гробе хрустальном,

мой ангел небесный,

давай полетаем.

Над полем с крестами,

возросшими лесом,

давай полетаем,

мой ангел небесный.

Над черною бездной,

что стала фатальной,

мой ангел небесный,

давай полетаем.

Над срубленным лесом,

мой ангел небесный…

Над мертвой невестой,

мой ангел небесный…

Над полем с крестами,

над бездной фатальной,

над страхом и болью…

Довольно, довольно.

«Хоть понимаю, что не дело…»

Хоть понимаю, что не дело,

но, будто делать больше нечего, —

часы с заводом на неделю

подкручиваю каждым вечером

и суетливою молитвою

тревожу часто слух Спасителя,

прошу, чтоб дочь мою помиловал,

а заодно ее родителей

и мать мою, насквозь уставшую,

безрадостным трудом задроченную,

и вот еще сестренку старшую

с детьми, и прочая, и прочая…

Молитва комом разрастается

(Он не перебивает, слушает),

и шар земной в нее вмещается,

а шепот мой все глуше, глуше и

по воле Общего Подельника

я засыпаю понемногу…

Но тут звенит звонок будильника.

Идут часы! И слава Богу.

«…птичкой Божьей. Не сеять, не жать…»

…птичкой Божьей. Не сеять, не жать.

Перед завтрашним днем не дрожать.

Синей ласточкой небо хвалить.

Одноклассников не хоронить.

Не глушить самогон из горла,

а кружиться, раскинув крыла,

журавлем в золотистых лучах.

По столу кулаком не стучать.

Не отродьем, не кучей дерьма,

для которых сума и тюрьма.

Ясным соколом, белым орлом.

И не около, а напролом.

Не скулить, не глядеть в полынью.

Приземлиться в чудесном краю.

Дочь не гладить по русой главе.

В райском саде, на Божьей траве.

«Что с того, что я с Богом на „ты“?..»

Что с того, что я с Богом на «ты»?

Это время такое:

Воля есть как сестра наготы,

Мне б немного покоя.

Я тогда бы стихи написал

Не про врана и лихо,

А как в нижегородских лесах

Поутру брал бруснику.

Брал на пару с хорошей своей

За пригоршней пригоршню,

И насвистывал нам соловей

Из березовой рощи.

Пел, как будто дразнил небеса,

Заливался, разбойник!

Как бы я про него написал!

Про него, не про бойню…

Что с того, что я с Богом на «ты»?

«В царстве мертвых живущим…»

В царстве мертвых живущим с годами

дышать

все трудней.

Чем выше становишься ростом,

тем воздух

невыносимее.

«Доченька, – говорю, – побереги

дыхание для

будущих трудодней».

Носится как заведенная. Попробуй,

угомони ее.

Дочка моя растет, а я уже не расту.

Вещи свои сам и донашиваю.

Века своего уходящего тяну черту.

Книжки-раскраски цветными

фломастерами

не раскрашиваю.

Бунинский сон о том, как замуж

он дочь выдавал,

меня не преследует. Поздний ребенок,

мала еще.

Хотя, конечно, слава Всевышнему, что

мне ее даровал.

Не то бы уже опустился, спился, замерз

где-нибудь

под лавочкой.

А так – живу, размышляю у подъезда

парадного,

с дочкой гуляю, покуда супруга готовит

ужин.

А вон и она машет в окошке.

«Радость моя, пора домой.

Ручки мыть, кушать, а там и Степашка

с Хрюшей»…

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!