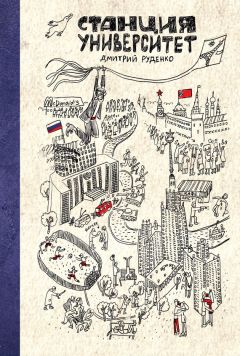

Читать книгу "Станция Университет"

Автор книги: Дмитрий Руденко

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Дмитрии Руденко

Станция Университет

Моим дочерям Александре и Вере

Выражаю глубокую признательность Дмитрию Борко за предоставленные уникальные фотографии и доценту факультета журналистики МГУ Владимиру Славкину за ценные советы по русскому языку.

В книге использованы фотографии:

Д. Борко

ИТАР-ТАСС

ИД «Индепендент Медиа»

Александр Потапов, Баба Лена

Иллюстрации: Артемова Е.А.

Редактор: Басырова З.А.

Компьютерная верстка: Паркани А.И.

От автора

Неизменно часовым полагается смена.

Б. Окуджава

Жизнь, как хоккейная шайба, запущенная мастером, летит быстро. Хочется ее затормозить, поймать ловушкой, сказать: «Стой, ну куда ты так несешь меня? Привала хочу. Остановись, мгновенье! Мне здесь, сейчас нравится! Не хочу, чтобы мои дочки Саша и Вера взрослели, хочу в этом времени лет на десять застрять, мне не надоест!». Но ведь нет, невозможно! Все ближе и ближе страшный миг (а может, он вовсе и нестрашный?), когда придется глянуть на мир в последний раз, зажмуриться, вдохнуть, выдохнуть и… ай, прощайте, любимые, дорогие. Как жаль, что звездный мороз вечности все равно возьмет свое.

С годами эти дурацкие, обычно ночные, мысли чаще лезут в голову. Наверное, потому, что, когда мне было десять лет, я ни о чем таком не думал; в двадцать чувствовал, что все – впереди, а вот перевалив за тридцать пять, отчетливо понял: полжизни позади. Однажды за зимним ужином я поделился своими размышлениями с другом Севой. Сева опрокинул в себя рюмку водки и замечтал: «Вот бы записать, как все было в начале, когда мы были студентами. Ведь есть что вспомнить». Он был прав: в те уже далекие годы я и мои друзья высоко держали голову, верили в себя и беззаботно шагали по Москве, а земной шар вертелся вокруг нас! Расслышав Севу, я согласился все записать, ведь у нас короткая память: ясно помним только последние десять-двадцать лет, а все, что было раньше, проваливается в черную пустоту.

Необходимое предисловие

Союз Советских Социалистических Республик, в котором я родился и вырос, был самой большой страной в мире, занимающей одну шестую часть земной суши. Он был первым социалистическим государством, в нем жили дружные и добрые народы. Я с детства знал: «С народом русским идут грузины, и украинцы, и осетины, идут эстонцы, азербайджанцы и белорусы – большая семья». В моей стране производили вдвое больше, чем в любой другой державе мира, чугуна и стали, нефти и газа, цемента и минеральных удобрений, станков, тракторов и зерноуборочных комбайнов. На тысячи километров протянулись каналы, преобразовались некогда засушливые степи, плодородными стали топи.

Командовала Советским Союзом девятнадцатимиллионная Коммунистическая партия (КПСС). Ее верховная власть была закреплена специальной «шестой статьей» Конституции СССР. Генеральный секретарь ЦК КПСС был самым главным человеком в стране. Обычно он был стариком, держащимся за руль власти до самой смерти.

Все было бесплатным – образование, медицина, детские секции и кружки! Это называлось равными возможностями для всех. Почти все взрослые находились на службе у государства. Читали все одно и то же, радовались одним и тем же фильмам, дружно, всей страной, смеялись над одними и теми же шутками. И плакали тоже над одним и тем же. В стране существовала система ценностей, разделяемая огромным большинством, если не всеми. Москвичами назывались только люди с московской пропиской в паспорте, а поселиться в Москве было так же сложно, как теперь стать гражданином другого государства.

Зимы были снежными и холодными. Лед на катке во дворе нашего дома рядом с Садовым кольцом заливали в конце ноября, а таял он лишь в конце марта. На том катке я впервые появился в четыре года. На мне был белый шерстяной свитер с пришитым прабабушкой Ксеней номером 19, фигурные коньки, купленные мамой в комиссионке на Малой Грузинской, и неизвестно откуда взявшийся голубой хоккейный, с подбородником, шлем «Salvo». Моментально я заработал два прозвища: первое – «Чайник» – я получил за шлем, который был мне велик, а второе – «Балдерис» – потому что под номером 19 в сборной СССР играл усатый латышский хоккеист Хельмут Балдерис. «Чайник» испарился, а «Балдерис» стал моим параллельным именем надолго. С того дня каток навсегда вошел в мою жизнь. Даже когда валил хлопьями снег и нужно было беспрерывно расчищать лед скребками и лопатами, я летел туда. Домой приходил к программе «Время». Вечера были тихие и сказочные, их подсвечивали добрые фонари и теплые московские окна. Снег скрипел под ногами, а над головой, в глубине черного неба, опираясь на свои изломанные крылья, величественно проплывала гордость советского народа орбитальная станция «Салют». Я часто искал ее среди звезд.

Дома ждала бабушка Оля. Она кипятила чай, который я с большим удовольствием выпивал из плоского чайного блюдца под сухое вещание трехпрограммного радиоприемника. Чай после хоккея я любил благодаря книге легендарного хоккеиста Старшинова «Чистое время», которую зачитал до дыр. В ней была черно-белая фотография, на которой разгоряченные хоккеисты семидесятых в раздевалке пили чай, а под ней подпись: «Хорош горячий чай в перерыве между хоккейными баталиями». Самым вкусным чаем был, конечно, индийский, в пачке с тремя слонами, а независимая Индия была нашим большим другом. Премьер-министр Индии Индира Ганди часто приезжала к нам в СССР. Я своими глазами видел ее кортеж, мчавшийся в сопровождении эскорта мотоциклистов в белых шлемах по Калининскому проспекту на встречу с Брежневым. Слова «кортеж» и «эскорт» тогда мне очень понравились.

Особое место в ту пору занимал Ленин. Он был вместо Бога. В любви к Ленину, партии и социалистической Родине воспитывали в школе сначала октябрят, потом пионеров, а затем комсомольцев. Все мы тогда были юными ленинцами. На улицах висели плакаты, с которых улыбался Владимир Ильич: «Верной дорогой идете, товарищи!», а в букваре был напечатан рассказик Крупской: «Ленину горячо хотелось, чтобы ребята вырастали стойкими коммунистами. Бывало, шутит с каким-нибудь мальчиком, а потом спросит: «Не правда ли, ты будешь коммунистом?». И видно, что хочется ему, чтобы паренек коммунистом рос».

Торжественно отмечался день рождения Ленина. В этот обычно теплый и солнечный апрельский праздник я вставал рано, гладил раскаленным чугунным утюгом через марлю брюки и пионерский галстук, надевал парадную белую рубашку, быстро выпивал чашку чая с рогаликом за пять копеек или бубликом за шесть и выбегал из дома, чтобы успеть до уроков купить нарциссы на Тишинке или на цветочном базаре у «Белорусской», потому что в школьном Музее боевой славы в этот день всегда проводилась линейка. На занятиях октябрята писали сочинение на тему «Что бы я сказал дедушке Ленину, если бы его встретил», а старшеклассники соревновались в конкурсах чтецов: «Ленин! Это – весны цветенье, Ленин – это победы клич. Славься в веках, Ленин, наш дорогой Ильич!» или «В давний час, в суровой мгле, на заре Советской власти, он сказал, что на земле мы построим людям счастье». Я декламировал Маяковского:

Время, снова ленинские лозунги развихрь!

Нам ли растекаться слезной лужею.

Ленин и теперь живее всех живых —

Наше знанье, сила и оружие.

Испанка Долорес Робертовна по прозвищу «Ибаррури»[1]1

Долорес Ибаррури (1895–1989) – видный деятель испанской коммунистической партии, которую товарищи по партии называли «Пассионарней»

(«Пламенная») за ее страстные речи.

[Закрыть], наша училка по литературе, сияла от счастья. По телевизору весь день показывали фильмы про вождя пролетариата. Крепко засел в память эпизод из черно-белого фильма «Ленин в 1918 году», в котором Фанни Каплан стреляет в Ильича после митинга на заводе Михельсона рядом с Павелецким вокзалом.

Машин было мало: они были роскошью. Чтобы их приобрести, надо было записываться в многолетние очереди. Я не верил, что у меня когда-нибудь будет машина, но все-таки изо всех сил мечтал о «шестерке» «Жигули» темно-синего цвета. Иномарки вообще были редкостью – на них ездили разве что дипломаты иностранных государств. Женщина за рулем была явлением необычайным…

Никитские ворота, на стене дома: „С Марксом, Энгельсом, Лениным сверяет каждый свой шаг КПСС “

Было непросто купить хорошие книги, они были по-настоящему «лучшим подарком», а одежда тогда делилась на «нашу», ее никто не хотел носить, и «фирменную», то есть «импортную», или «привозную», за которой охотились. Бренд при этом не имел ни малейшего значения. Важно, чтобы женские сапоги были итальянскими или французскими, а мужские ботинки – немецкими или итальянскими. «Повезло, оторвала шикарные итальянские сапоги», – хвасталась подругам моя мама.

Вообще, в магазинах было пусто – хоть шаром покати, как тогда говорили. Продукты не покупали, а «доставали», их не продавали, а «выкидывали», за ними выстраивались огромные очереди. Все знали, что, если из какого-нибудь магазина торчит хвост очереди – надо пристраиваться, потому что наверняка дают что-то нужное. Я тоже не раз стоял в очередях. Помню, как однажды Зифа, подруга мамы, позвонила сказать, что в магазине «Белград» в Орехово-Борисове выкинут дефицитные кроссовки Adidas, серые, с тремя серебристыми полосами и коричневой подошвой. На руки – по одной паре. Следующим морозным зимним утром я, семиклассник, приехал к магазину за два часа до открытия и в предрассветных сумерках разглядел бесконечный черный хвост очереди. Просто так встать в нее было не по правилам, сначала надо было записаться. Я с трудом отыскал человека в темно-синей вязаной лыжной шапочке с надписью «Спорт-спорт-спорт», ответственного за список, и стал 1271-м в очереди, об этом теперь свидетельствовал чернильный номер на моей руке. Промерзшая очередь ползла медленно, время от времени по ней проносился страшный слух: кроссовки закончились! Как я боялся прозевать обязательные переклички, пропуск которых грозил потерей места! Как я бесстрашно отгонял навязчивого потертого типа, нагло норовившего ввинтиться в колонну передо мной! Но настоящее испытание началось позже, когда до входа в магазин осталось совсем чуть-чуть, а было это уже под вечер: очередь неожиданно утолщилась, в нее влились еще десятки откуда-то набежавших людей, началась сутолока, потом давка, меня чудовищным валом втащило внутрь. У прилавков все кипело, вопило, дралось! Выяснилось, что все размеры, кроме 45-го, закончились. Ну и что? Я схватил свою пару 45-го, на вырост! Что ж с того, что нога у меня тогда была 41-го, а до 45-го никогда и не доросла! Рядом со мной в экстазе стонала женщина – ей тоже повезло!

В такой очереди стоял я за „Адидасом“…

А так в очередь записывали

Отдел мужской обуви в советском магазине

Даже туалетная бумага была дефицитом. Её закупали впрок.

Несмотря на хронический дефицит, в глубине души я верил в то, что мы все-таки движемся к коммунизму. А коммунизм, как объяснили в детстве, это когда идешь в магазин, а там – все, о чем только мечтать можно. Изобилие! И все, что есть, можно брать бесплатно в любых количествах. А люди такие сознательные, что каждый берет по потребностям и не более.

Съездить за рубеж, особенно в капстрану, во времена моего детства было недосягаемой мечтой! Границы были на замке. Только избранным, особенным людям выпадало счастье посмотреть на жизнь далеких государств. Им завидовали. А вот Юрию Сенкевичу, ведущему телевизионного «Клуба кинопутешественников», никто даже не завидовал, понимая, что так попутешествовать не удастся никогда.

Советский Союз и США тогда неустанно соревновались друг с другом: кто сильнее? Бряцали оружием перед носом друг у друга, а мы, дети, по-настоящему боялись атомной третьей мировой войны, которая могла уничтожить жизнь на Земле. По телевизору и по радио певец Игорь Николаев леденил кровь своей жуткой песней, в ней были зловещие слова: «Всего лишь восемь минут летит ракета в ночи, и пламя адской свечи на себе несет». Засыпая, я с ужасом представлял: атомная боеголовка уже летит из Америки в Москву, и нам с мамой не хватит этих восьми минут, чтобы добежать до станции «Краснопресненская» и спрятаться под землей. Особенно страшно становилось, когда со стороны машиностроительного завода «Рассвет», с Малой Грузинской, ночью доносился бередящий душу гул! Что там делали, я не знал, но казалось, это «Першинг-2» или крылатая ракета «Томагавк» уже буравит московское небо, и вот-вот раздастся страшный смертоносный взрыв.

Все привыкли жить с дефицитом и во вражде с капиталистами. Другая жизнь была неведома. Но вдруг! В марте 1985 года Генеральным секретарем ЦК КПСС стал молодой энергичный 54-летний Михаил Сергеевич Горбачев и, засучив рукава, принялся модернизировать социализм. Неожиданно брежневскому застою, в котором я достиг отрочества, пришел конец. Возникло новое политическое мышление (причем с ударением на первый слог «мы», потому что так говорил сам Горбачев). Грянула перестройка, опершаяся на гласность и плюрализм мнений! А «перестройка – это революция, – сказал лидер. – Только вперед!».

Слякотным серым днем я брел из школы домой и размышлял: «Что же такое перестройка?». Михаил Сергеевич словно услышал меня и с телеэкранов разъяснил: «Все ли ясно, что мы затеяли в стране, что мы задумали? Знаете, всем надо перестраиваться. От Политбюро ЦК КПСС до последнего рабочего места. Каждый на своем месте должен делать добросовестно, честно! Вот и вся перестройка! А то все говорят, а что такое перестройка, что такое перестройка? Свое дело делать честно. Главная перестройка!»[2]2

Прямая цитата.

[Закрыть]. Что имел в виду наш лидер? Журнал Time печатал: «Gorbachev’s phraseology is not remarkable, or at least does not read well in translation»[3]3

«Язык Горбачева не всегда понятен. По крайней мере, он не всегда читается в переводе».

[Закрыть]. Слова Горбачева было трудно разобрать не только американцу, но и русскому. Ясно было одно: благодаря перестройке началась гласность, то есть свобода слова. Она обрушилась на нас лавиной новой информации – за газетой «Московские новости» и журналом «Огонек» с шести часов утра выстраивались очереди, стали выпускать запрещенные раньше романы: «Жизнь и судьба» Гроссмана, «Зубр» Гранина, «Дети Арбата» Рыбакова, «Белые одежды» Дудинцева. Начали снимать с полок «спецхранов» запрещенные кинофильмы.

Кроме того, началось сближение с капиталистами: с телемостов «Ленинград – Сиэтл», а потом «Ленинград – Бостон: женщины говорят с женщинами»[4]4

Телемост состоялся в июне 1986 года.

[Закрыть], их вели советский Владимир Познер и американский Фил Донахью, ставшие после этого мегазвездами по обе стороны океана. Во время второго телемоста одна из советских участниц произнесла эпохальную фразу: «В СССР секса нет». Правда, к этому она прибавила: «А есть любовь!», но эти слова никто уже не разобрал, они потонули в гуле не то смеха, не то негодования. Диалоги с капиталистами помогли: угроза атомной войны быстро отодвинулась на задний план, а следом и вовсе забылась.

Гласность: жажда правды у газетных стендов на Чистых прудах

Один из стихийных диспутов у стен редакции газеты „Московские новости“ на Пушкинской. Свобода слова

Вдруг разрешили открывать кооперативы, а было это серьезным отступлением от завоеваний пролетарской революции 1917 года, ведь нас учили: частная собственность – основа жестокой и бесчеловечной эксплуатации человека человеком. Теперь частную собственность узаконили. Первый кооператив – ресторан «Кропоткинская, 36» – в американском Белом доме называли «капитализм на Кропоткинской».

Весной 88-го в кинотеатрах показали фильм «Асса», в финале которого никому тогда еще не известный угловатый, скуластый, несколько надменный Виктор Цой спел революционную песню «Перемен!». Вскоре, летом, прошла драматичная девятнадцатая конференция Коммунистической партии – первая, которую транслировали по телевидению. Выступал опальный делегат Ельцин: «Партия не поспевает за перестроечными процессами в стране!», «За 70 лет мы не решили главных вопросов – накормить и одеть народ!». С трибуны Ельцин ушел под аплодисменты, сменившиеся шквалом партийного гнева. Егор Лигачев, один из лидеров КПСС, тряс своим кулачищем: «Ты, Борис, не прав!». Настоящий триллер! Критика не раздавила Ельцина, наоборот – превратила в героя.

А через год прошел легендарный Первый съезд народных депутатов. Яркими его звездами стали «трибуны перестройки» – академики Лихачев и Сахаров, ректор Афанасьев, юрист Собчак. Они превратили съезд в одно из крупнейших событий двадцатого века, а заодно и в захватывающий телесериал: две недели в прямом эфире его смотрела вся огромная страна, забыв про работу и все остальное. Обсуждение прошлого, настоящего и будущего было настолько горячим, что затрещал режим. Вовсю критиковалось коммунистическое руководство страны! Перестройка взяла высоту! Начавшись как революция «сверху», инициированная Горбачевым, после съезда она стала делом миллионов: люди почувствовали себя свободными, услышанными. Речь теперь шла не о совершенствовании социализма и придании ему «второго дыхания», а о полной смене системы: нечего ждать, и так уже почти семьдесят лет ждали! Ветер новой эпохи захлопал форточками, вихрем врываясь в наши дома.

Конец 80-х оказался историческим временем. Союз Советских Социалистических Республик – гигантский айсберг – стал дрейфовать к южным широтам и таять на глазах. Все устоявшееся, определившееся, казавшееся незыблемым, стало рушиться, исчезать, уступать место новому и неизвестному.

В это переломное время, в июле 89-го, я поступил в МГУ. Тогда я и предположить не мог, что нахожусь на пороге удивительных, невероятных событий, которые ожидают меня и мою страну. Двери в свободу распахнулись, в образовавшийся проем меня внесла судьба.

„Перемен требуют наши сердца! “ Митинг в Лужниках, лето 1989

Следующая станция – «Университет»

Мне повезло: с раннего детства я часто бывал в МГУ, точнее – на журфаке: там работала мама. Бродил по истертому паркету широких коридоров, бегал вверх и вниз по парадной мраморной лестнице, заглядывал в аудитории, наливал бесплатную газировку в автомате. Другими словами, впитывал атмосферу учебного заведения. Особенно мне нравилась Ленинская, амфитеатром, с огромными люстрами, свисающими с высоченного потолка, аудитория на втором этаже. Она всегда была переполнена, и, заглядывая в нее из коридора, через узкую дверную щель, я любовался студентами, низко склонившимися над тетрадями и что-то усердно записывающими. Однажды меня угораздило оказаться в кабинете декана журфака Ясена Николаевича Засурского. Он невозмутимо выдал мне лист бумаги, карандаши и предложил порисовать, а сам пошел спрашивать, чей ребенок потерялся в деканате. Помню, как, впервые войдя на кафедру телевидения и радиовещания, я увидел перед собой на стене, прямо под высоченным потолком, черно-белый портрет грозного мужчины с бородой и густой, вьющейся шевелюрой. «Вот он какой, Энвер Гусейнович Багиров», – смекнул я: Багиров был маминым научным руководителем, она часто о нем говорила. Я ошибался, сверху на меня строго взирал Карл Маркс.

Потом я стал ездить в пионерский лагерь «Юность МГУ» на Можайское море. Для этого надо было получить путевку в главном здании университета на Ленгорах. С тех пор я помню и мраморные в крапинку колонны, и профессорскую столовку, и лифты, уносящие к шпилю сталинского небоскреба, и яблоневые аллеи. Ходила легенда: когда план главного здания МГУ принесли на утверждение Сталину, он, не в силах отказаться от внесения личных поправок, указал своей знаменитой курительной трубкой на аллеи вокруг здания и спросил: «А пачэму бы нэ посадить здэсь яблони?». В лагере меня вписали в Книгу почета дружины. Последним до меня такой чести удостоился барабанщик из далекого 1947. Как такое случилось? То ли я и вправду был примерным пионером, а может, лагерь просто ответил мне взаимностью? «Дружина! Равняйсь! Смирно! Равнение на флаг! Флаг поднять!», – голос вожатого на линейках звучал величественно, а мы замирали. Не забуду те мгновения. А когда ездили играть в футбол с командами соседних пионерлагерей, в автобусе мы не умолкали:

Все может быть, все может статься,

С женою может муж расстаться!

Мы можем бросить пить, курить!

Но чтобы «Юность» позабыть?

Нет! Этого не может быть!

Юность МГУ!Юность МГУ!

В поздние школьные годы я наслушался историй родителей, выпускников МГУ, об их студенчестве. Запомнились рассказы отца о легендарной преподавательнице журфака профессоре Елизавете Петровне Кучборской, читавшей античную и зарубежную литературу и по-особенному принимавшей экзамены. Кучборская желала видеть в учениках не столько испытуемых, сколько интересных, увлекательных собеседников, но находила редко, поскольку для многих знакомство с творчеством таких плодовитых писателей, как Бальзак, Стендаль и Золя, начиналось накануне ночью, происходило параллельно и заканчивалось буквально за секунду до отчаянного броска к столу экзаменатора. Однажды на сессии Кучборская неожиданно обратилась к одному из экзаменующихся:

– Товарищ! Какое произведение Стендаля вы бы предпочли со мной обсудить?

– «Красное и черное!».

– Часто перечитываете? – затрепетала Кучборская, предвкушая долгий разговор о любимом произведении – как знать? – может быть, и с будущим коллегой.

– Нет, – бесстрашно глядя в глаза преподавателю и массируя на коленях серую мешковину польских джинсов, честно сознался студент. – Кино смотрел, и ребята в коридоре рассказывали.

– Но получится ли в таком случае у нас беседа? – расстроилась Кучборская, выводя тем не менее слово «зачет» против фамилии правдолюбца.

Другой студент бодро рапортовал по шпорам о всемирно-историческом значении «Божественной комедии». Кучборская быстро поняла, что и в этом случае беседа, увы, не складывается, но решила на всякий случай проверить свою догадку, попросив соискателя зачета приоткрыть перед ней его представление о Ренессансе. «Ренессанс – это лошадь Дон Кихота!», – уверенно заявил студент, после чего они с Кучборской образовали нечто вроде кавалькады, устремившейся по длиннющим коридорам старинного здания в сторону деканата. Первой вприпрыжку неслась потрясенная ответом Кучборская, размахивая над головой зачеткой и на каждом третьем шаге испуганно восклицая прерывающимся от волнения голосом: «Дурак на факультете! Дурак на факультете!». Истории о Кучборской, мне казалось, точнее всего передавали мистическую и восхитительную атмосферу университета.

Выбор был сделан – я жаждал учиться в МГУ! Совершенно осознанно выбрал экономический факультет. Все решила брошюра «Молодежи о политической экономии», случайно попавшая мне в руки[5]5

Авторы: Аузан, Бузгалин, Колганов, Мясоедов.

[Закрыть]. «Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо», – делились авторы мефистофельской мудростью, а следом рассказывали такие истории, что становилось очевидно: экономика – не скучная наука, а совсем наоборот. Увлекшись, я записался в Школу юного экономиста при экономфаке, а там читали настоящие лекции! Один молодой аспирант увлеченно рассказывал про теорию поэта Хлебникова, что самые важные события происходят раз в двенадцать лет: 1905 год – первая революция в России, 1917 – вторая и третья революции, 1929 – коллективизация, 1941 – начало Великой Отечественной войны, 1953 – смерть Сталина… Другой лектор цитировал Пушкина: «И был глубокий эконом, то есть умел судить о том…», третий учил житейской мудрости по бальзаковскому «Гобсеку»: «Когда он окажется у власти, богатство само придет к нему в руки». «Это про меня», – втайне надеялся я. Подготовительные занятия были захватывающими, я растворился в них. Теперь я был непоколебим: экономфак!