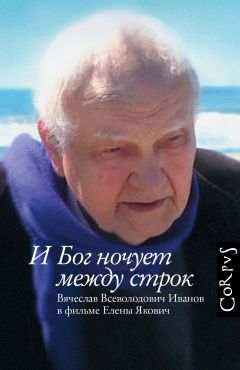

Автор книги: Елена Якович

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Мама сразу после революции, когда ей было семнадцать лет – она того же возраста, что век, – вступила в партию. Потом партию очистили от моей мамы, потому что она была дочка капиталиста. Хотя вот эти капиталисты новорощенные, которые пришли в лаптях и стали потом владельцами текстильной фабрики, не были особенно богатыми, но все-таки достаточно для того, чтобы маму в этом упрекнули. Она мне всегда говорила, что тем самым ее спасли от ареста, потому что кого не вычистили – всех тех, с кем она была в первой ячейке в 1917 году, – потом арестовывали. Большинство вернулось с неизжитыми сталинистскими склонностями, потому что в лагере до них гораздо медленнее все доходило. А она все поняла.

И я уверен, что мама поощряла мое раннее понимание нашей действительности. Как-то она нашла около радио, которое стояло у нас в Переделкине в столовой, мою записную книжечку. В ней были по алфавиту разные страны. И короткие записи. “Германия. Диктатор – Гитлер. Министр иностранных дел – Риббентроп”. “СССР. Диктатура. Диктатор – Сталин. Калинин – фиктивный президент”.

И вот мама поступила замечательно. Это был 1937 год. Она меня вывела в сад в Переделкине. Я в это время уже кончил свое лежание и ходил на костылях. Казалось бы, она могла бы начать меня убеждать: нет, не диктатор. И для тех времен это была бы естественная ее реакция. Но она абсолютно не обсуждала со мной содержание. Она только сказала, что нельзя держать эту книжечку у всех на виду, возле радио. Я изъял ее и вырвал эту страничку, поскольку она объяснила мне, что это для всех них опасно. И эта книжечка без одной страницы у меня осталась до сих пор.

Отец мне рассказывал, что нечто подобное о Калинине я ему говорил еще раньше, в том возрасте, который я смутно помню. А потом я интересным образом узнал о троцкистах, которых судили. Дело в том, что мне перестали давать газеты. В то время, когда я лежал, я очень много газет читал, отец почти все выписывал. Знаете, почему надо было читать много газет: в них были разные новости. Общая цензура была, но все-таки в некоторых газетах можно было найти какие-то человеческие отдушины. Я хорошо помню один вечер у моего отца, когда меня эти взрослые люди стали спрашивать, что я в последнее время узнал из газет, а я им говорю, что Австрия присоединена к гитлеровской Германии. Ни один из присутствующих писателей этого не знал, потому что они читали “Правду”, а в “Правде” такого рода опасные новости не печатались.

И вот когда мне перестали давать газеты, я отомстил быстро. В огромной библиотеке отца, когда шарил по полкам, нашел издание отчетов с судов, и все, что эти несчастные, кого пытали, на себя наговорили, я прочитал в этих отчетах и убедился, что правильно мне газет не давали. Я про троцкистов узнал много разного. Одна проблема касалась моего отца. В книге “Литература и революция” Троцкий довольно много пишет о моем отце критического. Но экземпляр с благожелательной надписью, как он его ценит как писателя, подарил лично. И вообще у них были определенные личные отношения. И достоверно помню, что был некоторый конфликт. Мама требовала у отца, чтобы он уничтожил эту книгу. Он вообще не занимался уничтожением книг, в частности подаренных ему разными многочисленными людьми, которые погибли в те годы, но здесь он согласился. Она говорила, что это слишком опасно для всего семейства.

* * *

Итак, довоенное Переделкино… Интересное совмещение места и времени. В 90-е годы, когда открылись частично архивы КГБ, в одном из сборников был напечатан очередной донос о тамошней жизни. “В доме у поэта Сельвинского состоялось чтение его поэмы о челюскинцах. Присутствовали такие-то и такие-то”. Но подумайте – внимательность наблюдения! “После чтения Всеволод Иванов разговаривал с Пильняком”. Это была их первая встреча после некоторого перерыва, они долго не виделись. То есть это значит, что и за тем и за другим все время следили. Я думаю, что это уникальность Переделкина тех лет. С одной стороны, довольно много талантливых, замечательных писателей все-таки собраны в одном месте. С другой стороны – облегчает наблюдение.

Кто играет существенную положительную роль в переделкинской жизни – это Чуковский Корней Иванович. Он меня очень любил, мы с ним много имели дела. Он вообще любил всех детей. Меня он обучил английскому языку. Когда стал обучать, сказал: “Я одного уже обучил, и он эмигрировал”. Так что он от меня не скрывал, что он совершенно ненавидит этот строй. Он мне с восторгом читал “Испанский дневник” Кольцова, представьте – это 1938 год! Вообще Чуковский знал, что такое литература, но боялся советской власти. Он мне всегда говорил, что “когда требуют покаяться, я тут же пишу, что нужно, письмо в газету и так далее”. Но вот многих людей просто спасал. Того же Валю Берестова. Я знаю, что именно он Валю нашел в Ташкенте среди погибавших. У Вали была тяжелая пеллагра – болезнь, которая остается на всю жизнь после недоедания. Он добился, чтобы Валю, писавшего незаурядные стихи, включили в число тех одаренных детей, которым официально оказывалась помощь.

Были и еще отдельные блестящие люди, которые помогали обсуждениями, поскольку главной формой общения было чтение друг другу. Например, наш сосед Афиногенов – Пастернак его очень ценил. Ну, казалось бы, все разное у них! Афиногенов – как раз один из видных деятелей РАППА и очень такой в разных смыслах советский, партийный. Но при этом он женится на американской коммунистке, которая приехала помогать строить социализм. И у них в гостях бывает Прокофьев. Мои родители дружили с Кончаловским, художником. То есть на самом деле все-таки какая-то интеллигентная, просвещенная жизнь была. И я вспоминаю темы разговоров – это касалось таких серьезных вещей для культуры. Совсем мало было интереса к политике, хотя как бы действительность ее навязывала. Правда, мой отец был из числа немногих, кто очень следил за тем, что делает Гитлер и, в общем-то, правильно понимал, чем все это может кончиться.

Среди людей, с которыми дружили мой отец и писатель Леонов, было много военных. Почти все они потом погибли. Блюхер отдал моему отцу буквально за месяцы до своего ареста – без преувеличения – шкаф с разными папками биографического свойства. Это значит, что Блюхер достаточно доверял моему отцу. Отец все это сохранил, и мы потом их отдали в Ленинскую библиотеку, и там эти папки лежат теперь. Блюхеру, видимо, хотелось все-таки спасти какие-то данные о самом себе.

А его отчасти нужно было убрать, потому что он был из тех, кто подписал приговор Тухачевскому. Их почти всех Сталин убрал, поскольку их вынудили это сделать, и они, очевидно, знали некоторые “ненужные” подробности дела.

Близкий к Ягоде человек по родству жен, один из руководителей РАППа Леопольд Авербах, очень талантливый критик… Мой отец был высокого мнения о нем, говорил, что исключительного ума был человек. Я его очень хорошо помню. Примерно 1935–1936 год, Авербах уже отовсюду изгнан, он мне говорил: “Никогда не обращайте внимания на то, что о вас пишут. В нашей стране самое главное – чтобы не расстреляли, все остальное проходит”. Мой комментарий: “В нашей стране такого человека, который это знает, расстреляют”.

Очень много людей было арестовано в Переделкине. Многих арестовывали не в Москве, а на дачах, и дачи в нашем поселке сменили нескольких владельцев. В частности, Пастернак был нашим соседом по Переделкину, а переехал он с дачи на другой улице, где до этого жил. Он жил раньше рядом с дачей Пильняка, они очень дружили. А Пильняк был арестован, и Пастернаку не хотелось там оставаться рядом с вот этим напоминанием об арестованном Пильняке.

* * *

И Бабель был на своей даче арестован. Именно в этот момент мои родители отсутствовали. Они пригласили пожить на нашей даче такого журналиста – из старых большевиков – Лазаря Шмидта. Вот я хорошо помню, что этот Шмидт вышел со мной погулять. Как-то все новости сообщались уже за пределами дома. Все знали, что все записывается. Так он вышел со мной на поляну перед нашей дачей и дачей Пастернака и там мне сказал, что сегодня приезжали за Бабелем и его арестовали.

А когда уже все переменилось в стране, после XX съезда и доклада Хрущева, меня однажды отозвала в сторону няня Муся, воспитывавшая нас с братом с самого рождения, и отдала несколько книжек Бабеля, которые он ей подарил. И оказалось, что в своем закутке, где у нее стоял сундук с заветными вещами, она хранила все эти годы издания Бабеля и знала, что о нем не нужно упоминать, потому что мой отец очень ревнует маму к нему. И вот она выбрала меня, потому что испытывала некоторую неловкость говорить с братом о Бабеле. Я потом отдал эти книжки Мише.

Вышло так, что в 90-е годы из всех многочисленных женщин, связанных с Бабелем, из всего его потомства, на территории России был только Миша. А другие его семьи оказались кто во Франции, кто в Америке. В то время в КГБ частично открывались архивы и по запросам родственникам выдавали некоторые дела. Миша не хотел снимать фамилию Иванов, поскольку он вырос как сын Всеволода Иванова. Но при этом было широко известно, что он сын Бабеля. И вот с Мишей захотел поговорить большой чин, генерал пожилой. Этот пожилой генерал ему сказал, что он должен ему показать очень важный документ. Документ этот был – текст, ну, как бы последнего слова, но в таком необычном смысле. Это не последнее слово, которое на суде говорят, а как бы постскриптум, который Бабель попросил, чтобы ему разрешили написать…

Его содержали в тюрьме на Лубянке, а его прах вместе с тысячами других расстрелянных, кто тоже с Лубянки туда переселился, – в “Общей могиле № 1 невостребованных прахов” на Донском. Там сейчас есть такое место, где стрелка, и на этой стрелке написано – “К могилам жертв репрессий”. Вот ничего кроме! Вы туда идете, там какие-то цветочки и стоит столбик. И написано – “Жертвам репрессий”. А там прах Бабеля, прах Мейерхольда, прах Блюхера… Это старый крематорий Москвы, рядом с Донским монастырем.

И вот перед расстрелом Бабель пишет: он просит, чтобы учитывали, что он был подвергнут страшным пыткам. И он вынужден был из-за этих пыток, которые не мог вынести, дать неверные, ложные показания. Он оговорил своих друзей. И называет там, в частности, моего отца и Эйзенштейна, вместе с которым тогда переделывал сценарий “Бежина луга”. Их “Бежин луг” – про коллективизацию, парафраз истории Павлика Морозова, такая вещь, которая очень не понравилась Сталину, и ее смыли. А последняя копия сгорела в сорок первом на “Мосфильме” во время бомбежки, остались только срезы отдельных кадров. Есть русский и есть американский вариант, каким мог бы быть этот фильм, – это просто кадрики отдельные.

То, что Бабель оговорил Всеволода Иванова, конечно, показывает, что и пытки были ужасные, и его состояние ужасное. Потому что Бабель хорошо знал, что отец мой усыновил Мишу, что Миша растет как его сын. Значит, если по оговору Бабеля Всеволода Иванова арестуют, то он ввергнет и Мишу в страшные беды как сына репрессированного. Из всего этого следует, какой ужас с ним вытворяли.

И вот эту бумагу генерал показал Мише, Миша прочитал и возвращает ему. И генерал ему говорит: “Знаете, лучше, чтобы она осталась у вас. Так будет надежнее”. Через несколько месяцев генерал был выведен на пенсию. По-видимому, он был из числа не худших.

Также Миша видел документ, в котором перечисляются как будто уничтоженные вещи Бабеля. Несколько рассказов, которые мы не знаем, начало романов и том переводов Шолом-Алейхема. Это то, что у него было на столе, было взято с ним, когда его арестовали, и уничтожено в конце следствия.

Последний, ненаписанный роман Бабеля, или недописанный, то есть роман, часть которого была написана и пропала или пропадает в недрах КГБ, был посвящен ЧК-ГПУ-НКВД.

Про роман знаю вот что. Бабель дружил с Валентиной Михайловной Ходасевич, замечательной ленинградской, потом московской художницей. Это племянница Ходасевича. Я ее довольно близко знал, она очень дружила с моей мамой, у нас подолгу жила в Переделкине. Она мне много рассказывала о Бабеле. Запомнилась одна забавная история. Они выходят вместе, позавтракав, из квартиры Бабеля, и Бабель ее спрашивает: “Вы куда идете, Валентина Михайловна?” Она говорит – ну, я иду, предположим, в Большой театр. Он говорит: “Знаете, и мне как раз очень это удобно, я тоже так же пойду, идемте вместе”. Они доходят до угла, Бабель прощается: “Валентина Михайловна, мне налево, вам направо”. Она спрашивает: “Исаак Эммануилович, а почему вы только что говорили, что нам по дороге?” Он говорит: “А так было бы неинтересно, если ничего не выдумывать!”

Так вот своим друзьям, той же Валентине Михайловне, он объяснял, что часто ходит в дом Ежова из-за этого романа про ЧК, чтобы иметь свежий материал. Это было серьезно. Ежов был в это время уже нарком внутренних дел. До этого он занимал тоже страшную должность: был заведующий отделом контроля высших партийных органов, а это отдел, который составлял списки главных людей, которых надо было арестовать. Жена Ежова, ну, или женщина, которая считалась женой Ежова, была давнишней знакомой и, видимо, давнишней любовницей Бабеля. Я не уверен, что не было какого-то продолжения отношений. Ежов вроде был гомосексуалистом, по-видимому полусумасшедшим. Безумно влюбленным в Сталина, невероятно. Это у него была какая-то мания – Сталин, охрана Сталина. И верил в то, что его хотят отравить какие-то злонамеренные люди. Его арестовали в апреле тридцать девятого, за месяц до Бабеля. И он ужасные давал показания о своей жене. И в этих показаниях как будто что-то очень плохое сказал о ее отношениях с Бабелем. То есть Бабель, обвиненный в “антисоветской заговорщической террористической деятельности”, возможно, был арестован вообще не по политическим причинам. Хотя против Бабеля были Ворошилов и Буденный из-за “Конармии”. Буденный требовал расправиться с Бабелем уже очень давно, когда “Конармия” была написана. Но тогда никому не приходило это в голову, Бабель был очень успешный писатель. Ну, вот такая противоречивая фигура вырастает.

* * *

И вот эта переделкинская пора 1937 года, когда по ночам прислушивались. К нам тоже однажды в двенадцать часов ночи въехала машина официальная. Ворота были закрыты, посылали их открыть… Мама, конечно, испытала все, что можно, в эти секунды. Ну, все были готовы. Оказалось, что приехали из газеты “Известия” сообщить, что отец включен в делегацию, которая должна посетить страны Северной Европы – Финляндию и балтийские, тогда независимые… Но вот все-таки мама набралась страху за несколько минут, пока выяснилось, что из другого министерства приехали.

Реакция страха, ожидания того, что это может случиться с отцом, у мамы, конечно, была. Мы с мамой не раз это обсуждали. Она считала, что она все-таки отцу помогла. И конечно, его спасало заступничество Горького. Некоторые писатели, как Бабель, были арестованы только после смерти Горького. Сзади нашей дачи была дача хорошего сибирского писателя Зазубрина. Он был арестован вместе с женой и расстрелян сразу, как умер Горький. Была знаменитая встреча Сталина с писателями на квартире у Горького, когда Сталин сказал: “Вы – инженеры человеческих душ”. Потом это без конца повторялось. Представьте, на этой встрече Зазубрин, в присутствии Сталина, специальную речь произнес о том, что в Сибири какие-то идиоты устроили культ Сталина. Это в те годы – а это начало тридцатых – была совершенно табуированная тема, никто на эту тему не смел говорить. И Сталин, конечно, запомнил и отомстил – но только после смерти Горького.

Я вообще считаю, что по целому ряду известных мне симптомов можно быть все-таки почти уверенным, что смерть Горького была насильственная, что его убили по приказанию Сталина.

Комнаты, где Горький умирал, мне показывал потом Иван Николаевич Ракицкий. Вы знаете, вокруг Горького все гораздо удивительнее, чем это может казаться. Вроде “буревестник”, да? А на самом деле Горький – крайне интересная личность с определенными мистическими настроениями. Ему нравились очень нестандартные люди. У него несколько человек стали просто членами семьи и всегда с ним жили, он их содержал. Среди них был Иван Николаевич Ракицкий, в прошлом русский богач. Все свои капиталы он истратил на раскопки скифского золота. Напрасно. Никакого скифского золота он не нашел. С другой стороны, вовремя разделался со своим богатством, не пострадал поэтому от революции. К моменту революции он уже пришел с пустыми руками и с дружбой Горького. А дружба Горького была отчасти связана с его загадочностью. Например, это был человек-сейсмограф. Когда происходило землетрясение в Японии, мои родители были свидетелями: Ракицкий утром себя плохо чувствует, выходит к завтраку, говорит: “Нет, опять мне очень плохо, я не буду с вами садиться”. Ложится на диван, закрывает глаза. “Знаете, это рушатся дома, в Японии сейчас большое землетрясение”. Включают радио – действительно.

А ко мне Ракицкий был расположен из-за моих занятий историей и географией. Он меня вроде как экзаменовал, остался доволен и потом имел со мной такие отдельные отношения. И вот я приезжаю с родителями и с братом в этот горьковский дом загородный, напротив Николиной Горы. И Иван Николаевич мне говорит: “Ты знаешь, я тебе покажу то, что вообще никто не видит, потому что меня назначили отвечающим за эти комнаты”. У него был ключ от комнат, где умирал Алексей Максимович, и мы с ним вдвоем пошли. Это перед самой войной, то есть мне почти двенадцать, такой довольно ранний возраст, но он считает меня с каким-то основанием вундеркиндом и явно хочет, чтобы я запомнил это. Вот я вам рассказываю. Лежит большая стопка газет. Он говорит: “Понимаешь, Горький прилетел из Крыма, ему сказали, что это грипп, он не должен никого видеть в Москве. Его увезли на дачу, там уложили и никого не пускали”. Я и сам это знаю – просто по родителям, потому что они всегда у него бывали, а в тот раз их не пустили. В своем романе, названном строкой Пастернака “Гибель всерьез” – La Mise à mort, Луи Арагон пишет, как они с Эльзой Триоле приехали к Горькому, чтобы поговорить с ним о каких-то важных делах, их тоже не пустили.

Но, так или иначе, это конец Горького. И вот что мне сказал Иван Николаевич: все газеты Советского Союза, на которые подписывался Горький, печатали в эти дни особым образом. Был один экземпляр, который набирали специально для него. В нем отсутствовало информационное сообщение о состоянии здоровья Горького. А во всем тираже, появившемся в тот момент, когда он приехал из Крыма, в течение десяти дней присутствовала информация о его болезни. Потом сообщили, что он умер.

И вот я думаю, что все-таки Сталин его, ну, не физически убил, но дал приказание убить. Очень много данных о том, что они поссорились. Принципиально поссорились. По-видимому, первая ссора была главная, вокруг Съезда писателей, куда Горький пригласил с основными докладами Бухарина и Радека. И он знал, что Сталин против. Отец мне говорил, что Горький ему дал читать один том по истории английской революции, где были поразительные подчеркивания, из которых многое могло следовать. Этот том загадочным образом исчез из папиного кабинета.

После смерти Горького папа не то чтобы пострадал, но Горький его при себе держал помощником. Горький числился главным руководителем Союза писателей, только что созданного, и отца моего он определил при себе секретарем Союза писателей и председателем Литературного фонда. С этих постов, конечно, отец мой был смещен. И при том, что угрозы ареста вроде прямой не было, но его ситуация была подвешенная, как у всех.

* * *

Именно в этот момент мы переезжаем в писательский дом в Лаврушинском. В тридцать пятом году, когда полным ходом шла реконструкция Москвы, снесли флигели на углу Лаврушинского переулка и Ордынского тупика и выделили участок для строительства кооператива “Советский писатель”. Это еще жив Горький, поэтому Всеволод Иванов – один из таких привилегированных писателей. И нам дают очень хорошую квартиру. Но уже тогда начались проблемы с деньгами. Поэтому отец продает большую часть книг. Потом очень жалел. Он говорил: “Я продал все, что было связано с революцией, с историей революции, все бесконечные тома партийных съездов, партийных дискуссий, потому что я считал, что уж что-что, а это я всегда достану. И именно это все потом было запрещено!” Когда Солженицын писал “В круге первом”, когда он уже начинал писать “Архипелаг ГУЛАГ”, мы с ним встречались, и я ему довольно много отдал из оставшегося у отца в библиотеке. Отец действительно подбирал книги по истории революции, видимо, надеялся когда-то написать, но так и не получилось.

Опять-таки многие из тех, с кем мои родители дружили в Переделкине, оказываются нашими соседями по Лаврушинскому. В частности, Федин живет ниже нас этажом, Катаев – этажом выше, Шкловский – четырьмя этажами. Так что в Лаврушинском сложилась своя особая цивилизация. Днем, часа в два я всегда слышал шум – это Шкловский спускался по лестнице, громко с кем-нибудь что-то обсуждая. Когда он доходил до нашего, четвертого этажа (он жил на восьмом), останавливался. Если отца не было, спрашивал меня, потому что я был как бы “завхоз” по части библиотеки. Шкловский сам имел огромную библиотеку, но все-таки пользовался отцовской. У них обоих – я думаю, у всего поколения – скорость чтения была колоссальная. Книжку он всегда просил “до завтра”, завтра приносил и брал снова. Я его очень близко знал, Шкловского, он человек был почти гениальный.

Новый год с 1937-го на 1938-й мы встречали с моими родителями на Лаврушинском. Мама – я думаю, что и папа, но мама в особенности – очень любила такие большие сборища, когда много людей приглашаются в гости. И пришел к нам Пастернак, который как раз в это время стал нашим соседом не только по даче в Переделкине, но и по дому. И я увидел его первый раз. В полночь – буквально – родился его сын Лёня, Пастернак звонил от нас в родильный дом, чтобы поздравить с Новым годом, и ему сообщили.

Вывод, который делаю из своей жизни, постараюсь проиллюстрировать примером из самых больших глубин древности. Я занимаюсь тем временем, когда нашим древним прапрапредкам удалось создать первое настоящее искусство. Это были замечательные животные – лошади, бизоны, изображенные на стенах французских и испанских пещер, в горах, в Пиренеях. Это примерно было 25 тысяч лет назад. Тогда люди уже очень многое умели – например, охру выплавляли из железистой руды. То есть они могли бы делать и железное и стальное оружие, а вот не делали. А охру делали и раскрашивали стены. И я думаю – почему? Раз не делали оружия, а раскрашивали стены, значит, не хотели никого уничтожать? Значит, было какое-то понимание, что человек должен быть обращен к тому, ради чего он живет и зачем он родится. Но при этом им было очень трудно.

Потом я сталкивался с тем, что великим художникам так же плохо жилось в наш век. Я дружил, несмотря на огромную разницу в возрасте, с великим нашим художником Робертом Рафаиловичем Фальком. И как-то сижу у него в мастерской, он мне говорит: “Простите, сейчас я должен пообедать”. Я присутствовал при обеде великого художника. Он съел буквально, в самом прямом смысле, три картофелины, закусил черным хлебом… Его официально государство не признавало, деньги какие-то пустяковые были от частных лиц, которые покупали его картины, в общем, за бесценок. И вот я думаю: как быть? В пещерах жили люди, которые умели рисовать бизонов, хотя было трудно. А потом вот при мне жил великий художник, и жил, в общем, впроголодь. Почти на грани голода. Что нужно для того, чтобы искусство, культура сохранилась? Видимо, нужно, чтобы были вот эти трудности, но они должны быть в меру человеческих сил. Нельзя заставить художника все-таки просто умереть с голоду. Вот тогда уже плохо.

И вы знаете, мы живем в этом странном мире на этой грани. Может быть, не каждый из нас это чувствует, я всегда очень чувствую.

* * *

Мой отец рассказывал о Сталине, что Сталин, когда они были в хороших отношениях вначале – это, значит, 1922 год, – требовал от отца, чтобы он ему рассказывал страшные истории про гражданскую войну. Если истории были совсем ужасные – кишки у человека вынимали, мотали вокруг телеграфного столба и потом живого тащили, – Сталин заливался хохотом. Ему было страшно интересно.

Литература и люди, создававшие историю, были увлечены садизмом.

Это было на правительственной даче под Москвой. Критик Воронский устроил встречу молодых писателей с членами правительства. А молодые писатели – это были мой отец, Федин и Пильняк. Каждому из них сказали, чтобы приготовили по одному рассказу. Мой отец читал рассказ “Дитё”, очень страшный. Сюжет такой. В Монголии оказались рядом сотни киргизских семей и русские мужики: киргизы укрылись здесь от гражданской войны, а партизанский отряд Красной гвардии отступил от белых. И вот в степи люди из отряда натыкаются на белого офицера и его женщину, в злобе убивают их и вдруг видят, что остался младенец. Называют его Васькой. Чтобы его выкормить, партизаны совершают набег на киргизский аул и забирают в плен киргизку, у которой примерно такого же возраста малыш. “Лежали они у ней на кошме в палатке – один беленький, другой желтенький – и пищали в голос”. А потом через несколько недель кто-то говорит – она больше кормит своего, меньше нашего. Чтобы проверить, привязывают малышей к палке. “Пищали в тряпочках подвешенные на волосяных арканах ребятишки. Пахло от них тонким ребячьим духом. Стояла у телеги киргизка и, не понимая ничего, плакала”. И тогда убивают киргизского младенца, потому что он перевешивает русского, нашего. Чтобы впредь кормила только Ваську. Вот этот рассказ Сталину чрезвычайно понравился.

Отец мне говорил, что стоял, прислонившись к дереву, после чтения, кругом светская публика, он недавно приехал из Сибири, чуждался еще всех. И кто-то подошел к нему и с сильным акцентом сказал: “Вот вам в награду за хороший рассказ”, – и положил ему две бутылки грузинского вина в карман. И сказал: “Давайте приходите ко мне, поживем у меня конец недели на даче, у меня много грузинского вина”. Отец говорил, что он из немногих людей, которые видели Сталина совсем голышом, потому что ходили купаться вместе.

Сталин просто наизусть выучил некоторые куски его прозы. И как-то отец – это уже 1925 год – пришел к Воронскому, который был главный представитель партии в литературе. И Воронский ему говорит: “Заходил Сталин, прочитал корректуру твоей книжки, ему очень нравится, он хочет написать предисловие”. Мой отец на это отвечает: “Я очень не люблю предисловий, особенно когда их пишут политические деятели”. Через несколько дней (!) он приходит в другой журнал, и ему его друг, издатель, говорит: “Звонил Сталин: “Зачем вы печатаете эту вещь Всеволода Иванова? Он сменовеховец!” Всеволод Иванов за несколько дней стал врагом, да? И больше они много лет не виделись. А потом они встретились у Горького, когда Сталин сказал: “Вы – инженеры человеческих душ”. Горький не знал всей этой истории. И он представляет отца Сталину: “Познакомьтесь, Всеволод Иванов”. – “А, помню, у вас был хороший сборник рассказов на среднеазиатские темы”. Это вот тот сборник, к которому он хотел писать предисловие, а отец отказался.

Горький, не зная об этих тонкостях прошлого, посадил отца моего на почетное место напротив Сталина. И Сталин смотрит на моего отца, который не пьет ничего. Не хочет он в тот день пить. Хочет все хорошо запомнить. А они со Сталиным до этого много вина в разное время вместе выпили. И Сталин говорит: “Всеволод Иванов все себе на уме, все не пьет”. Потом проходят какие-то годы – это 1939-й, – писатели получают ордена. Моему отцу дали Трудовое Красное Знамя, что не совсем соответствует такой официальной номенклатуре, потому что он все-таки один из основоположников, ему бы вроде полагался главный орден – Ленина. И Фадеев, глава Союза писателей, выпивая с отцом в трактире на каком-то их писательском собрании на Украине – по-моему, это юбилей Тараса Шевченко был, – сказал, что когда дошли до имени Всеволода Иванова в списках… Они Сталину показывали списки, кто какие ордена получает. Сталин сказал: “А, Всеволод Иванов все себе на уме”.

Родился мой отец в селе Лебяжьем, а потом его поселок в сталинское время был на территории семипалатинского полигона для первых испытаний ядерного оружия. Поэтому мой отец туда попасть не мог, это была запретная зона. Это север Казахстана, значит, юг Западной Сибири. Село было двуязычное, и отец был двуязычный, и первые вещи писал на русском и на казахском языке, который называли киргизским, и население тогда называлось киргизским. У Державина, по-моему: “Богоподобная царевна Киргиз-Кайсацкия орды!”…

Я знал совсем немного бабушку со стороны отца. Ирина Семеновна Иванова. Отсюда у меня это ударение на втором слоге – сибирское произношение. Знаете, удивительная внешность. У отца ведь довольно сильные монгольские черты, да и у меня мой брат-художник замечал, что уголки глаз не совсем правильные для европейца. Но у нее была просто настоящая монгольская внешность. И она ее частично передала моему отцу.

Притом что в ее жилах текла и польская кровь – она урожденная Савицкая. Мой прадед Семен Савицкий участвовал в польском восстании 1863 года и был сослан в Сибирь. Неслучайно отец пишет в своих “Похождениях факира”, что семья отличалась некоторой заносчивостью.

Про моего другого прадеда Алексея Иванова существует семейная легенда. Он служил адъютантом генерала Кауфмана – того самого, который завоевал русскую Среднюю Азию и потом ей управлял, покорил Самарканд и Хиву, построил европейский Ташкент и так далее. Узбеки о нем очень высокого мнения, мне так говорили. По неписаным правилам русской армии, если у генерала появлялся внебрачный сын, полагалось, чтобы нижний по чину усыновил его. Так вот у барона Кауфмана родила экономка, сына ее назвали Ивановым, поскольку адъютант генерала стал крестным. От Кауфмана или нет – одному Богу известно… Могу только сказать, что почерк барона Кауфмана очень похож на почерк моего отца. А такие вещи вообще передаются по наследству. Но Ольга Форш, когда она занималась Домом искусств для своей книги “Сумасшедший корабль”, говорила моей маме, а мама мне пересказывала: “Вот Всеволод Иванов какой человек, другие все отбояриваются от своего дворянства, а он себе придумал дворянство, которого и не бывало…” В большом черносотенном комментарии к Достоевскому советского времени написано, что Кауфман происходил из тех евреев, которые в Риге купили себе баронское звание и немецкую принадлежность.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!