Автор книги: Елена Якович

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Елена Якович

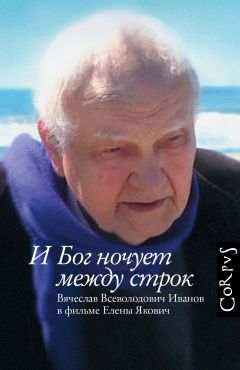

И Бог ночует между строк. Вячеслав Всеволодович Иванов в фильме Елены Якович

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

© Е. Якович, 2019

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019

© ООО “Издательство Аст”, 2019

Издательство CORPUS ®

Настоящее издание не содержит возрастных ограничений, предусмотренных федеральным законом “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию” (№ 436-ФЗ)

1929 – ?

Из этих парных дат вторая

Мне опротивела давно.

Ее узнать, не умирая,

По-видимому, не дано.

Не вижу я большой удачи

В раскрытье точной цифры дня,

Но этой мелочью богаче

Все, кто переживет меня.

Весной 2016-го мне выпали счастье и честь пять дней разговаривать с Вячеславом Всеволодовичем Ивановым в Лос-Анджелесе, где он преподавал в университете. После первого дня он как-то по-детски сказал: “А знаете, мне редко задают такие вопросы, никто не спрашивает меня про меня, все больше про среду и мироздание”. И все же, когда в апреле 2017 года фильм “И Бог ночует между строк”, названный мною строкой из его стихотворения, вышел на канале “Культура”, он написал мне письмо – выделил 4-ю серию, именно ту, где, по его выражению, удалось “сделать общедоступными мои главные мысли”. Привожу из этого письма то, что считаю возможным:

Себя самого ощущаю больше всего в последней части… Из знакомых некоторые призадумались по поводу ужаса эпохи в целом, даже те, чьи жизни явно искажены всем испытанным.

Мы простились с ним на берегу Тихого океана, где он под шум волн читал, подражая голосу Пастернака, его стихи и рассказывал о самом счастливом и самом страшном своем дне. Мы заканчивали наш разговор. Я сказала: может быть, вы что-то сами хотите добавить, о чем я не спросила. Он задумчиво произнес: “Ну, какой вывод я могу сделать из своей жизни…” Я даже испугалась: это был тот самый вопрос, который я собиралась задать ему здесь, у океана, но забыла.

Вот если я о себе самом думаю, есть ли какой-нибудь вывод? Человеку что-то удается понять и сделать в жизни в большой степени в зависимости от количества и качества трудностей, с которыми он сталкивается. Если таких трудностей нет, я думаю, при любом даровании и при любом замечательном окружении все-таки не все получается. В этом смысле мне очень повезло. Я с детства был болен тяжелой хронической болезнью, изменившей характер моего воспитания и образования. Я жил в таком «замечательном» государстве, которое во многих отношениях резко отличается от того, что в других странах досталось людям, и в той среде, которую я пытаюсь продолжить, понимая, как мало от нее остается к двадцать первому веку.

Я буду помнить его таким: в профессорском вельветовом пиджаке с заплатами на локтях и элегантном лиловом шарфе, подобранном его женой Светланой. В августе шестнадцатого я поздравляла его с днем рождения, и он написал: “Надеемся все-таки приехать весной”. Как всегда – в родное Переделкино.

Он от нас и не уезжал.

Елена Якович

И Бог ночует между строк

Океан я очень люблю. Люблю вообще море даже, но океан особенно люблю. И летал над большими океанами, вот над этим Тихим океаном тоже.

В океане есть то, что мы называем ученым термином “турбулентность”, то есть непрерывные поводы для каких-то огромных перемещений, сдвигов, потом катастроф. Турбулентность, с которой мы сталкиваемся постоянно, делает очень трудными предсказания погоды или политических событий. Но для меня как для ученого, занятого древним миром, есть еще новая сторона океана, которая скажется в будущем. Судя по всему, что мы сейчас узнаём благодаря открытиям генетиков, вероятно, большая часть истории человечества должна быть понята на дне Мирового океана, куда ушли не одна, наверное, Атлантида, а много цивилизаций. Похоже, что люди из Африки расселялись по другим континентам главным образом вдоль берегов, вдоль побережья. Но потом эти суда затонули. Если бы человечество было занято интересными задачами, а не уничтожением отдельных своих частей – если не всего себя, – если бы человечество было умнее, я думаю, сейчас бы кинулись изучать дно океана. Но не очень надеюсь, что я доживу до времени, когда этим займутся. Конечно, займутся.

У нас в России под ногами – Черное море, где, безусловно, была очень напряженная жизнь до того, что называлось мировым или всемирным потопом. Этот всемирный потоп затопил несколько тогдашних больших цивилизаций. Мы сейчас знаем, что это случилось семь тысяч лет назад. Я имею даже отношение к тем, кто пытается восстановить это время. Но я думаю, что найдется способ поднять эти драгоценности со дна морского. Ну, может быть, доживем до XXII века с этими надеждами.

Я бы вам напомнил стихи Пастернака, первое четверостишие в его замечательном обращении к морю. Он рос недалеко от моря, его привозили как раз к Черному морю родители в детстве.

Приедается все.

Лишь тебе не дано примелькаться.

Дни проходят,

И годы проходят

И тысячи, тысячи лет.

В белой рьяности волн,

Прячась

В белую пряность акаций,

Может, ты-то их,

Море,

И сводишь, и сводишь на нет.

Мы имеем здесь дело с каким-то другим пониманием пространства и времени. Я думаю, что этим замечательно море, океан – мы перестаем быть ограниченными нашими человеческими, животными рамками, начинаем видеть мир в каких-то настоящих, других измерениях.

Комой меня назвала мама, потому что я с самого рождения был шарообразен, скажем так, то есть всегда предпочитал круглую форму. “Я с детства не любил овал…” Как комок снега. Она всегда именно это сравнение приводила. В общем, никак не удавалось отвязаться от этого имени. Потом даже в КГБ, когда они других людей расспрашивали, они обычно говорили обо мне как о Коме. Я очень возмущался. Им уж я никаких прав не давал!

Я помню себя примерно с двух, может быть, с трех лет, хотя есть какие-то кадры в памяти, которые у меня как-то не укладываются даже в эти временные параметры. То есть я начинаю думать, что, может быть, я помню что-то, что не полагается людям помнить, – с раннего совсем возраста. Например, помню, что попробовал на даче, как можно плавать, и чуть было не утонул, но, на счастье, двоюродная сестра Нина Зиллер спасла. Меня уже тогда простор воды очень привлекал. Как потом взрослые говорили, я любил крик “купаться”, но при этом обычно начальное “к” произносил как “п”, получалось “пупаться”. И вот с этим боевым кличем “пупаться” я полез в Москва-реку, моя двоюродная сестра потеряла меня из виду и выгребла, ну, если не со дна реки, то, во всяком случае, когда дело было уже плохо.

Я еще несколько раз в жизни тонул. Я имею в виду – не метафорически. Но каждый раз как-то удавалось вынырнуть.

Помню себя вместе с родителями – в довольно неприятной обстановке. Мы лето, по-видимому 1933-го, когда мне три года, проводили в таких специальных угодьях НКВД. Отец мой был очень близок с Максимом Горьким, а Горький поддерживал всяческие проекты разного рода перевоспитания преступников. И были такие колонии перевоспитания. В частности, в Горьковском крае (так уже с тридцать второго года именовали Нижегородские земли) ими руководил человек, которого я по своему детству помню с уменьшительным именем – Мотя Погребинский. Этот Мотя покончил с собой в апреле 1937 года, написав письмо Сталину, личное письмо, о том, что по вине Сталина он вынужден сейчас заниматься тем, что арестовывает достойных людей. Так вот, представьте, этот Мотя, поскольку он заведовал угодьями НКВД, пригласил моих родителей провести там лето. С этими местами связано одно из первых детских воспоминаний: меня клюнула курица в губу, и мама моя очень волновалась, что курица может быть бешеная, хотя ей внушали тамошние ветеринары, что не бывает у кур человеческого или собачьего бешенства.

Родители брали меня на какие-то званые приемы к Горькому. Это напротив Николиной Горы такой дворец, который потом, при Хрущеве, был для приемов иностранцев, и там, по-моему, Твардовский читал Хрущеву свою поэму “Тёркин на том свете”… И меня предупреждали, чтобы я не бегал по второму этажу, потому что там кабинет Горького. И конечно, я побежал, и помню, что меня вытащили из его ярко освещенного кабинета.

И самого Горького тоже помню. Понимаете, мне три года. Он нас провожает, он стоит у входа в этот огромный дворец, и мне кажется, что он гигантского роста. Рядом с ним горшок, из которого растет, я думаю, фиговое дерево или пальма. И она мне кажется очень маленькой по сравнению с этим огромным худым человеком. Я помню, у него был юбилей, и мы с братом нарисовали ему подарки цветными карандашами. А он нам ответил письмом. Представьте, в переписке Горького есть его письмо моему брату Мише и мне. Ничего не понял старик в том, что мы для него изобразили. Я рисовал нашего цепного пса на цепи, а он пишет “какой у тебя получился замечательный дьявол с кренделечком”.

* * *

Я родился в Москве, как и мама моя – Тамара Владимировна Иванова. Она стала Ивановой из Кашириной. Урожденная москвичка, хотя ее предки пришли из Новгородской области, они были крепостные крестьяне, получившие свободу. Пришли в лаптях и стали потом владельцами текстильной фабрики. Интересно, что Горький тоже из Кашириных: это фамилия деда и матери его, они потом разбирались, выяснили, что это какие-то другие нижегородские Каширины, не имеющие отношения к нашему роду. Отец мой, писатель Всеволод Вячеславович Иванов, наоборот, был человек со скитальческой жизнью. Отчасти поэтому Горький его оценил – потому что отец мой тоже прошел через этап такого бродяжничества, как молодой Горький. Он исходил всю азиатскую часть России, он родом из Западной Сибири. И в устной речи сохранял черты сибирского диалекта.

Я родился в 1929 году, в избе. Настоящая крестьянская изба, которая находилась на 1-й Мещанской, теперешний проспект Мира. Там тогда много было изб, впрочем вполне комфортабельных. Мой отец как раз написал популярную пьесу, которая помешала его хорошо знать, потому что чаще всего люди помнят только его “Бронепоезд 14–69”. И по тем временам заработал довольно большие деньги. Настолько большие, что мог купить избу, и в эту избу въехал с новорожденным сыном, то есть мною, и вообще со всем другим семейством. У мамы уже было двое детей. Мою сестру Таню она родила в 1919 году – в первом очень раннем и скоро распавшемся браке. А мой брат Миша, старше меня на три года, был результатом маминого кратковременного романа с Бабелем.

Мама была очень красивая и в юности была актрисой театра Мейерхольда. По-видимому, и Мейерхольд так думал. Это не очень понравилось Зинаиде Райх, когда она стала женой Мейерхольда и он ее взял как главную актрису. Об этом смешно рассказывал Шкловский, что Всеволод Эмильевич не мог простить ему статью… что-то вроде “Девяносто процентов Райх в театре Мейерхольда”. Так или иначе, мама ушла из театра.

Насколько действительно со стороны Мейерхольда был какой-то не только театральный к ней интерес – не знаю. Но мама всегда обожала Мейерхольда как режиссера и учителя. Она была его студенткой в таком интересном заведении, которое называлось ГВЫРМ – Государственные высшие режиссерские мастерские. Эти мастерские Мейерхольд создал в 1921 году при своем осенью этого же года прекратившем существование Театре РСФСР 1-м. Но летом успели набрать курс, и мама оказалась в хорошей компании. Вместе с ней учился Эйзенштейн, который был тогда ассистентом Мейерхольда, и Юткевич. Ходить по Москве двадцатых годов вечерами было очень опасно, и она вспоминала, что они всегда возвращались маленькой группой – она, Юткевич и Эйзенштейн.

Приблизительно тогда же она попала в литературный мир, потому что у нее был роман с Маяковским. Это время, когда “пригорок Пушкино горбил Акуловой горою”, где-то двадцатый или двадцать первый год. Она о Маяковском много рассказывала интересного, но, по-видимому, она для него все-таки была одной из очень многих, и у самой мамы осталось впечатление – я помню, она мне говорила, – что на самом деле Маяковскому нужно было жениться на Лиле Брик и иметь настоящую семью. Вот мамино впечатление от их, ее с Маяковским, неполучившегося романа.

Мама стала близкой подругой Бабеля примерно в 1925 году. При этом Бабель не уходил от семьи, с которой он жил тогда в России. Вообще, по маминым рассказам, он был большой фантазер, выдумщик и обманщик. И мама нашла у него в кармане – знаете, такая стандартная ситуация, которая иногда случается между мужем и женой, – тут, наоборот, компрометирующей бумажкой была его записка жене: дорогая, как я и говорил, в такой-то день буду на охоте, так что ты меня не жди. А охота в этот день – его свидание с мамой. Так что она тут заподозрила, что когда он ей рассказывает, как они будут жить вместе, то не всегда точно воспроизводит свои планы. Ну, какими-то урывками он тем не менее с ней жил.

Так потом забавно получилось, что я познакомился на Николиной Горе с симпатичной парой двух сестер, одна из них – известный хирург, другая – переводчица киносценариев. А они, оказывается, сдавали Бабелю те комнаты, которые ему были нужны для свиданий с моей мамой. Они тоже смеялись над его способностью к обманам. Они ему говорили: “Мы сдадим эти комнаты, но зачем они вам нужны? Вы только не водите чужих людей!” – “Ну что вы! Если только какое-то дуновение ветра будет!” А потом это дуновение ветра воплотилось в мою маму, которую он время от времени приводил. Так что роман был как-то не очень солидно поставлен. Тем не менее мама поверила ему и решилась родить ребенка. Миша родился в 1926 году. Бабель принял другое решение: он согласился уехать со своей женой и дочкой во Францию.

Маму он оставил с младенцем на руках, но все время ей писал. У меня сохранились сто писем Бабеля к маме. И представьте, они в основном на материальные темы: ему нечем кормить в Париже семью, и мама для него должна была ходить по разным издательствам и добывать деньги.

Знакомство моей мамы с моим отцом состоялось “по вине” – условно скажу – Бабеля, потому что Бабель дружил с отцом. Они очень любили прозу друг друга, и многие считали, что они самые талантливые. У Пастернака есть одно письмо тех лет, где он пишет, что “у Всеволода Иванова и Бабеля больше всего огня и гения”. Так вот, представьте, эти два “гения с огнем” встретились в Париже, и Бабель сказал: Всеволод, вот ты возвращаешься, а я еще должен побыть здесь, но есть одна знакомая, которой мне нужно написать. В общем, в Москве папа передал маме письмо от Бабеля, и вот чем все это кончилось.

Я долго не знал, что Миша – сын Бабеля. Мы росли рядом, поэтому ссорились и ругались, дрались даже, мешали своим криком отцу заниматься. Но мы были очень близки. Миша в детстве замечательно играл на скрипке. Потом он стал художником, довольно талантливым, входил в такую неформальную группу молодых художников “Девять”, среди которых я бы выделил Вейсберга. Но там же были Андронов, Никонов, Борис Биргер… Авангард, но такой умеренный. Миша носил фамилию моего отца. В семье имя Бабеля не упоминалось. По-видимому, отец отчаянно ревновал маму к ее бывшему возлюбленному.

У отца жизнь чрезвычайно сложная из-за такой естественной буйности характера, который моя мама пыталась несколько укротить. Может быть, как ей казалось, с успехом. Ну, она думала, что даже то, что его не арестовали, связано с тем, что она не полностью ему давала “реализоваться”. Но, так или иначе, он был, конечно, человек совершенно неукротимого нрава. Недаром дружил с Есениным, Есенин был просто близкий друг его, и вместе с тем причинил много трудностей этой семейной паре, потому что вовлек отца в сплошное винопитие. Но знаете как! Мама была беременна мной и, видимо, угрожала абортом, а отец очень хотел иметь сына. И мама его таки заставила просто лечиться. И он ходил к гипнотизеру, такой профессор Шалый, который сказал, что, судя по разговору, для него много значит вот эта женщина, Тамара Владимировна Каширина, приведите ее. Он ее привел на очередной сеанс, и тот стал гипнотизировать моего отца на такую тему, что он должен не просто бросить пить, а бросить пить – и еще в роли гаранта выступает вот эта женщина. То есть мама действительно была вовлечена в такую сложную медицинскую проблему, которую этот Шалый решил хорошо. То есть все-таки регулярного питья потом не было. Я не могу сказать, что отец совсем избавился. Но это не было главным в жизни. А что было – он, в общем, себя ни в каких отношениях не контролировал.

Я вам расскажу одну историю, связанную с вот этой его бесшабашностью. Мы жили тогда в избе на Мещанской, и то ли дети заболели, то ли что еще, но мама не могла в тот вечер сопровождать отца к Горькому, который их звал, и с ним пошел один из “Серапионовых братьев”, такой писатель Груздев, он тогда занимался биографией Горького. И мама говорила, что дожидалась позднего возвращения отца. Вроде ее даже просто разбудил шум. Кто-то выбивал дверь в нашей избе. Ключ у отца был, но он, видимо, находился не в том состоянии, в котором пользуются ключами, а скорее выбивают дверь. В сенях лежала поленница дров, топили печкой. И одним из этих поленьев отец выбивал дверь. Сзади стоял вот этот Груздев, “Серапионов брат”, бледный. Он шепнул маме: “Тамара, собирайте вещи, за ним сейчас придут”. Ну, это было то время, когда таки приходили, и она отнеслась серьезно. А дальше Груздев стал ей рассказывать. Собрались обычные гости у Горького, писатели разные, другие знатные люди, вхожие в дом. Среди них был Ягода, тогда фактически глава ГПУ. Формально главным был Менжинский, но он уже тогда тяжело болел, поэтому всем заправлял Ягода. И Ягода говорит моему отцу: “Всеволод Вячеславович, я давно хотел вам сказать, что очень ценю вас как писателя. Позвольте выпить за ваше здоровье!” Отец выбивает у него из рук бокал и говорит: “Я с тобой, палач, чокаться не буду”. Это вот то, что слышал Груздев и другие, стоявшие рядом в ужасе. Ну, вы представляете, это уже время террора, да? И – “я с тобой, палач…”. Ничего не произошло. То есть Ягода позволил этой истории ничем не кончиться и даже, насколько я знаю, потом приглашал моих родителей к себе на дачу, и они ездили. То есть я бы не хотел сказать, что все поведение отца заключалось в этой фразе, потому что, наряду с этим, он все-таки совершал – несколько и отчасти под нажимом моей мамы, – но совершал и какие-то противоположные поступки, в которых он… ну, во всяком случае, не проявлял такого большого мужества.

И на Беломорканал они с мамой ездили. Но, вы знаете, кто не ездил! Там были люди, безусловно, очень независимые, как Зощенко и Шкловский. То есть эта поездка была почти необходима для тех, кто хотел сохранить себя внутри Союза писателей. Беломорканал, я думаю, входил в обязательный набор писательского участия в стройках первой пятилетки. Потому что мой отец ездил и в Южную Туркмению тоже, как и Платонов, например. Платонов был как бы безупречный человек с точки зрения отношений с властью, его лично ненавидел Сталин за его повесть “Впрок”. Но им было трудно – или невозможно – отказаться от таких вот организационных моментов.

Все эти вожди тогда очень хотели подружиться с молодой литературой, встречались в смешанных компаниях. В частности, с Фрунзе мой отец был очень хорош и выпивал. И вспоминал, что Радек в одной такой компании подошел к отцу и Пильняку и сказал: “Только что умер Фрунзе, вот как это было”. И рассказал сюжет со Сталиным, как тот настаивал на операции для Фрунзе. И Пильняк, когда Радек от них отошел, говорит: “Я об этом напишу повесть”. Отец ему говорит: “Не делай этого, лучше этого не касаться”. А Пильняк ему отвечает: “Ну что они со мной могут сделать?” Вот это по поводу отцовской бесшабашности, “палач” и так далее…Все-таки у него было ощущение страны, где он живет. Он иногда нарушал, но все-таки понимал порядок вещей и событий.

Из избы потом пришлось уехать, шла реконструкция Москвы, причем какие-то избы все равно сохранились, но нашей избы не осталось. Она находилась в районе теперешнего старого Ботанического сада, и возле сада стояла сосисочная, где покупала сосиски наша с братом гувернантка, обучавшая нас французскому языку. Миша любил, чтобы мы на людях разговаривали по-французски. Надо сказать, что в те годы мы легко это могли делать, потом, по-моему, он почти совсем забыл язык, а я тоже с некоторым трудом его восстанавливал уже несколько лет спустя. Вот хорошо помню эти походы в старый Ботанический сад на французском языке.

Как лопасти листья виктории-регии

На Старой Мещанской в саду ботаническом,

И кроны посланники рыжие, пегие

Как будто бы кланялись перед величеством.

Мы с братом, гуляя, вконец офранцузимся,

Пока гувернантка в Безбожном, в сосисочной.

А ночью, как разными сотнями фудзиям,

Любуемся иллюминацией призрачной…

Это была первая пятилетка, начало преобразования Москвы, и для писателей надстроили на три этажа старинный дом в Нащокинском переулке, вскоре переименованном в улицу Фурманова. Фурманов же был комиссар при Чапаеве. Это военное обозначение улицы продолжилось в моих занятиях. Я там довольно рано научился по-настоящему, по-взрослому стрелять. Одним из наших соседей был венгерский писатель-коммунист Мате Залка, вошедший в историю как генерал Лукач, командовавший 12-й Интернациональной бригадой в гражданскую войну в Испании, где он погиб при неясных обстоятельствах. Я знал потом довольно близко Эйснера, русского эмигранта, который из Парижа отправился в Испанию защищать Республику, был его адъютантом и, собственно, присутствовал при его гибели, но он говорил, что осталось непонятным все-таки, кто стрелял. Дело в том, что это было время, когда Сталин явно насылал своих людей просто из КГБ, чтобы управлять течением испанской войны, и Лукач ему мог мешать. Лукач был забавник, смешной человек, который любил детей. А мне он сказал, что он меня должен обязательно обучить настоящей стрельбе. У него был тир в квартире, я стрелял, и когда он решил, что я могу уже успешно продемонстрировать свое искусство, то пригласил моих родителей. Представляю, как обомлела моя мама: четырехлетний малый стреляет из взрослого револьвера во взрослом тире. Так что она устроила скандал Мате Залке, который думал, наоборот, что развлечет их. Но вы знаете, у меня это техническое умение сохранялось. Я проверял. Мой дальний родственник-военный как-то показывал свое оружие, я пострелял из него. Во всяком случае, убедился, что не забыл, как это делается.

Ну, никого не убил за прошедшую жизнь. Не зарекаюсь, но как-то не было случая.

О смерти я начал думать довольно рано. Но понимал ее все-таки детским образом – как временное исчезновение. Моя няня Муся, Мария Егоровна Трунина, уроженка села Мартемьяново Тульской губернии, давно покинула родные голодные места и жила у нас дома. Но по воскресеньям она уходила из нашей семьи к родственникам из этой тульской колонии в Москве, а потом в понедельник снова приходила. Она мне потом пересказывала, что я ее провожал в очередной раз со словами: “Пожалуйста, не умирай!” Мне казалось, что она умирает на субботу-воскресенье, потому что я ее не вижу в эти дни. И еще я остро переживал реакцию моих родителей на смерть. Мне тогда пяти лет не исполнилось, но я почему-то очень хорошо помню день похорон Макса Пешкова, сына Горького, – как родители приехали, сраженные тем, насколько сам Горький раздавлен этой смертью.

В ушах довоенное Переделкино:

Патефон: How do you do, Mr. Brown?

Отец американское смотрел кино,

Никто не сомневался: Голливуду нет равных!

Кончаловские пересказывали восторженно,

Как Мейерхольд в мемуарах вспоминает fin de siècle.

У Афиногеновых старинный прибор

для изготовленья мороженого…

…Скажите, как из писателя получается зэк?

Переделкино в это время строилось, и мы одни из первых заселились. Я в Переделкине самый ранний житель – с 1935 года. Я заболел, и родители получили указание от врачей, что меня нужно держать на свежем воздухе. Вообще говоря, полагалось меня отправить в санаторий и в гипс там положить, но заменили гипс привязыванием к жесткой доске на кровати, и я два года пролежал в Переделкине, привязанный. В основном в лесу на нашем участке. И потом довольно долго родители из-за меня жили на даче. Так что годы перед войной мы были больше в Переделкине.

По каким-то отрывкам, которые помню о себе до этой болезни, она сказалась на довольно сильном видоизменении нрава. До нее я был совершенно несносным, с чудовищным характером ребенком, такое нормальное хулиганское детство. Я уже говорил, что отец мечтал, чтобы был сын. Поэтому я был, конечно, явно очень избалован. И он меня даже пытался пороть в каком-то случае – в духе таких старорежимных отношений. И вот эти два года лежания, два года хождения на костылях, четыре класса, которые я не посетил в школе, – для очень деятельного и живого мальчика сыграли свою роль. Я думаю, изменения произошли в сторону меньшей внешней активности, что было очень сильно в отце. Отец, конечно, не просто восхищался буддизмом, а считал, что буддизм ему очень близок пассивным отношением к жизни. То есть тем, что жизнь действительно настолько суета сует, что не стоит себя вкладывать в ее поверхностные проявления. Я не то чтобы воспринял это как буддийскую истину… Потом-то я сам стал этим заниматься. Но вот эта сторона отца, я думаю, на меня повлияла.

Отец в детстве, я даже точно скажу, примерно с шести до десяти лет, много для меня значил. И вот он, писатель Всеволод Иванов, я думаю, заложил основу всего, чем я потом в жизни занимался. Он был очень способный человек, увлеченный разными науками. Среди того, что он давал мне читать, было много научно-популярных, серьезных книг: английского астрофизика Джинса “Вселенная вокруг нас” и “Звезды и их судьбы” или замечательная книга физика Матвея Бронштейна, друга Ландау, мужа Лидии Корнеевны Чуковской, его расстреляли в 1938 году. “Солнечное вещество” эта книга называлась – история открытия гелия. Вот книги, которые я читал примерно в семь лет и обсуждал их с отцом. “Вот, прочитай обязательно. Ты знаешь, что самое интересное у Джинса? Есть такое место в центре нашей галактики, в соединении всех туманностей, где находится основное количество неведомой массы”. И отец глазами и интонацией мне показывает, что он что-то говорит необычайное, то есть явно в нем какие-то просыпаются мистические мысли его молодости, что вот, мы прикасаемся к тайне творца.

Я и теперь читаю разные сочинения об устройстве Вселенной, имел возможность их обсуждать не только с нашим замечательным специалистом Иосифом Самуиловичем Шкловским, но и с таким просто великим ученым, нашим современником Мартином Рисом. Он имеет официальный титул “астроном Ея Величества”. В Англии до сих пор есть такой титул. Англичане очень любят позитивную науку, и поэтому существует специальная должность – вот, человек должен для Ее Величества следить за тем, как устроена Вселенная. Один из главных выводов современной науки о Вселенной заключается в том, что в центре Млечного Пути, то есть нашей галактики, нашего содружества звезд, и, по-видимому, в центре всех других галактик, то есть отдельных вселенных внутри большой Вселенной, находится то, что теперь физики называют черными дырами. Это собрание всех возможных загадочностей, потому что из черной дыры ничего не выходит. Никаких сообщений о том, что там есть. Но если случайно какой-то предмет, не дай бог человек, пролетит мимо этой черной дыры, она в себя засосет. Совершенно страшная вещь. И сейчас как раз нечто еще открыто по поводу черных дыр, это одна из таких главных новостей науки. Экспериментально установлено, что черные дыры в центре Вселенной соединяют в себе большую часть массы. Мне на это как на очень важное открытие указал мой отец. Я вас уверяю, что в астрофизике тех лет никаких черных дыр не знали, никто не понимал идеи, что может существовать место, где находится немыслимая, колоссальная масса сконцентрированного вещества, о котором нам ничего не известно. Ну, вот Джинс что-то заметил. И моего отца это потрясло.

Я помню, как он мне принес “Жизнь насекомых” Фабра, французского энтомолога, и я стал наблюдать за так называемыми общественными насекомыми. Особенно подробно я интересовался муравьями и крайне неудачно пытался с ними ставить опыты. Я не понимал, что муравьи разных пород и разного цвета не ладят друг с другом. Ну, вот у нас в лесу, где я проводил много времени – сначала годами лежал, потом просто сидел, книжки читал, – я нахожу громадный муравейник. И чтобы что-то понять, часть этого муравейника кладу в банку. Стеклянная банка прозрачная, и я могу наблюдать, что муравьи делают внутри. Проходят сутки, и я уже не вижу там черных муравьев, а вижу рыжих, которые в большом количестве появились и плохо поступили с хозяевами, с черными муравьями, просто их поработили, съели, выгнали, и изменилось народонаселение. Я не понял, что, вообще говоря, это был тоже результат опыта. Но результат отрицательный. И вот эти общественные насекомые меня очень занимали, волновали, так что я бы сказал, что мой интерес к социологии восходит к этому времени. Все это были интересы моего отца.

Мои сестра и брат своим чувством юмора смягчали мою торжественность, потому что мне все казалось потрясающе важным и интересным. Но они смеялись надо мной. Я помню, что они какую-то кость где-то закопали и потом мне сказали, что они подозревают, что это какое-то ископаемое животное. Ну, это была их естественная реакция на мое остервенение в занятиях наукой.

Отец меня пичкал своей гигантской библиотекой. Увы, во время войны дача сгорела вместе с этой библиотекой, много тысяч книг. Но пока я лежал, они нагромождались около моей кровати. Так что мое образование несколько особое. У меня не было периода счастливого советского детства, вот когда люди благодарили Сталина “за наше счастливое детство”. Я никого не благодарил. И детство не было пионерским, я даже не был членом пионерской организации. Потом меня просили запомнить клятву “Я, юный пионер”. Я ее запомнил, но уже было не время, я просто не успел ее произнести.

В школу я до пятого класса не ходил, в основном читал учебники, даже университетские, своей сестры, поскольку она на десять лет меня старше. Учила меня мама, прежде всего писать. Ужасный почерк на всю жизнь остался.

Помню мамину красоту, ее светскость, как она умеет к себе расположить самых разных людей – не только интеллектуалов типа Федина и Пастернака, но и людей из простого народа, вроде моей няни. Это человеческое дарование у нее, несомненно, было. Я не знаю, хорошая ли она была актриса, но вот в жизни она роль такой мудрой женщины умела играть, что заметил Горький. А Горькому нужно как-то занять жену своего фаворита. И он для нее придумывает занятие: она – председатель Совета жен писателей. Но что это значит? Это значит, что к ней непрерывным потоком идут разного рода жены советоваться. И до тридцать какого-нибудь шестого года – ну, это смерть Горького, – все может быть просто смешно, каждая жалуется на измены, еще на что-то, а здесь уже начинаются политические преследования. Она продолжала общаться со многими женами арестованных людей, что далеко не все делали. И притом что я про отца рассказывал всякие истории, что он себе позволял смелого, все-таки я думаю, что мама в каких-то отношениях была смелее. В ней была какая-то хорошая жилка человека, заинтересованного в мире вокруг, что прямо противоположно отцу. Потому что отец, в общем, конечно, склонен был просто опустить занавес между собой и внешним миром, и чем плотнее занавес, тем ему будет уютнее. А у мамы было наоборот. Мама вполне хотела как-то интересоваться тем, что с другими людьми происходит.