Текст книги "Сады и дороги"

Автор книги: Эрнст Юнгер

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]

Эрнст Юнгер

Сады и дороги

© 1942, 1979 by – Klett-Cotta – J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2022

Предисловие

1

На этих страницах упоминается дневник семерых матросов, в 1633 году зимовавших на небольшом острове Сен-Морис в Северном Ледовитом океане[1]1

Арктический остров вулканического происхождения на современных картах носит название Ян-Майен. Автор пользовался этим изданием дневника: Ein Tagebuch geführt von sieben Seeleuten, welche auf der Insel St. Maurice (Jan Mayen) bei Grönland in den Jahren 1633 bis 1634 überwinterten und sämmtlich auf dieser Insel starben. Anlage II // Die Österreichische Arktische Beobachtungsstation auf Jan Mayen 1882–1883. Wien: Verlag von Gerold & Co., 1882. – Здесь и далее – примечания редактора русского перевода.

[Закрыть]. «Гренландское общество» Голландии высадило их там с их согласия для изучения арктической зимы и астрономической полярной ночи. Летом 1634 года, когда китобойная флотилия возвращалась обратно, на острове был обнаружен дневник и семь бездыханных тел.

Одновременно с этим эпизодом в другой части планеты вновь разгорелся великий спор о свободе воли, затеянный Лютером и Эразмом. За теологическим разногласием последовало и политико-территориальное размежевание. В 1634 году в Эгере был убит Валленштейн[2]2

Альбрехт Венцель Эвсебий фон Валленштейн (1583–1634) – герцог Фридландский и Мекленбургский, австрийский полководец и государственный деятель времен Тридцатилетней войны; убит собственными офицерами, несогласными с его политикой, направленной на поиски мира.

[Закрыть] – наступил момент некоторого замедления. Напротив, смерть Колиньи[3]3

Гаспар де Шатийон Колиньи (1519–1572) – адмирал Франции, глава гугенотов; убит в Варфоломеевскую ночь.

[Закрыть] в 1572 году представляется нам упрощением и ускорением развития в рамках рисуемой картины.

Мы судим так потому, что в централизованном государстве со всеми типичными для него чертами обычно усматриваем цель, которой мировой дух стремится достичь посредством цепочки искусных ходов. А посему триумф Ришелье и Кромвеля кажется нам исполненным смысла, тогда как крушение Валленштейна предваряет эру второстепенных и третьестепенных держав.

Но кому вообще известны истинные исторические величины и оборотная сторона тех медалей, которые чеканит сознание? Кто знает, что потеряла Франция в Варфоломеевскую ночь и что на самом деле предотвратила несчастливая звезда Валленштейна? Однако всё это – не более чем досужее мудрствование, коему предаешься, сидя у камина или коротая время в часы бессонницы. Зачастую мы переоцениваем значение политических фигур и отдельных шахматных ходов.

За сто лет до того, как люди, умирая от цинги, вели на Святом Маврикии свой дневник, Коперник сделал набросок новой космографии. Вполне справедливо, что даты подобного рода кажутся людям важнее, нежели даты политической и военной истории. Ведь они к тому же сопряжены с несравненно более серьезной опасностью. В 1633 году престарелый Галилей предстал перед судом инквизиции. Приписываемая ему знаменитая фраза «Е pur si muove!»[4]4

«И всё-таки она вертится!» (итал.)

[Закрыть] относится к числу наших судьбоносных изречений; видно, как крепко разум держится последнего слова.

Между тем мы постепенно свыклись с мыслью, что обитаем на некоем шаре, со скоростью пули несущемся в глубинах пространств навстречу космическим вихрям. Уже во времена Рембо быстрота езды превосходит всякое воображение. И любой антикоперниканский ум, пытаясь осмыслить ситуацию, в какой-то момент понимает, что неизмеримо проще наращивать движение, нежели снова вернуться в спокойную колею. На этом зиждется преимущество нигилиста перед всеми остальными. Тем же объясняется и крайняя рискованность намечающихся в наши дни теологических акций. Существует такая степень скорости, для которой все покоящиеся предметы вдруг становятся опасными и принимают форму снаряда. В арабских сказках достаточно упоминания Аллаха, чтобы настичь и поразить летящих джиннов словно падающей звездой[5]5

Ср. Коран. 72:8–10.

[Закрыть].

2

Те семь матросов уже являются персонажами коперниканской вселенной, для которой, кроме всего прочего, характерно стремление к полюсам. Их дневник – это новая литература, а ее главный отличительный признак – отделение мысли от объекта, автора от мира. Отсюда следует великое множество открытий. Неотъемлемая часть этого мира – добросовестное наблюдение, крепкое сознание, одиночество и, наконец, боль.

С тех пор рядом с умершими людьми было найдено и опубликовано посмертно немало подобных дневников. Живущие ныне тоже дают возможность познакомиться со своими записками; со времен doners chez Magny[6]6

Торжественных обедов Маньи (франц.). Оливье де Маньи (1530–1561) – французский поэт, участник Плеяды, секретарь Генриха II.

[Закрыть] с этим больше не связано никакого риска. Дневниковый характер становится скорее отличительной приметой литературы. Причин тому много, и вышеупомянутая скорость – не самая последняя. Восприятие, разнообразие оттенков могут усиливаться до такой степени, что – как хорошо видно на примере современной живописи – грозят разрушить всякую форму. В противоположность этому дневник как литературный жанр является оптимальным средством. А в тотальном государстве он, по существу, остается последним из возможных способов диалога.

Даже в философском отношении ситуация становится опасной, когда сочинение в чем-то уподобляется вахтенному журналу. «Воля к власти» – первый и наиболее яркий пример. Это заметки, сделанные во время путешествия по морям: они позволяют заглянуть в пучины Мальстрёма, откуда внезапно всплывают чудовища. Мы видим штурмана: он следит за приборами, которые постепенно раскаляются, он обдумывает курс и свою цель. Он изучает возможные пути, маршруты на краю земли, на которых практический ум должен потерпеть крушение. Духовное осознание катастрофы более страшно, нежели реальные ужасы объятого пламенем мира. Пойти на риск готовы лишь самые отважные, крепкие умы, они доросли до масштабов события, но еще не знают, какой груз придется взвалить на плечи. Так была сломлена судьба Ницше, бросать камни в которого считается сегодня хорошим тоном. После землетрясения разбивают сейсмографы. Но не стоит наказывать барометр за тайфуны, если не хочешь быть причисленным к дикарям.

По, Мелвилл, Гёльдерлин, Токвиль, Достоевский, Буркхардт, Ницше, Рембо, Конрад часто оживают на этих страницах в роли авгуров Мальстрёма, бездны, затягивающей нас в свою пучину. К числу сих недюжинных умов относятся также Леон Блуа и Кьеркегор. Они предвидели катастрофу до мельчайших подробностей. Их иероглифические тексты зачастую казались нам непонятными, а до некоторых из них мы как читатели созрели только сегодня. Они подобны транспарантам, надпись на которых проступает лишь в огненном зареве нового мира.

И опять Библия выдержала испытание как Книга книг, пророческая в отношении нашего времени. Впрочем, не только пророческая. Она дарует высшее утешение, являясь для многих источником всякой мудрости и проводником сквозь все ужасы мира. Погружаясь в чтение, начинаешь отчетливо понимать, что стала необходима как новая теология сама по себе, так и экзегеза в духе ХХ столетия. Наброски такой экзегезы пронизывают собой настоящие записки. Они сделаны для собственного употребления, но, возможно, укажут кому-нибудь путь к методике, к самостоятельному вниканию. Методологическим импульсом я прежде всего обязан Леону Блуа, чьи труды также упоминаются на этих страницах. Его я хотел бы непременно рекомендовать молодым немцам, хотя и предвижу сильнейшее возражение. В свое время я превозмог подобную антипатию – ведь нынче нужно следовать истине везде, где бы ее ни встретил. Как и луч света, она не всегда освещает приятные места. Вообще же литературная нить тянется по лабиринту дневников, основываясь на потребности в духовной благодарности, которая, в свою очередь, тоже не может пропасть для читателя даром.

3

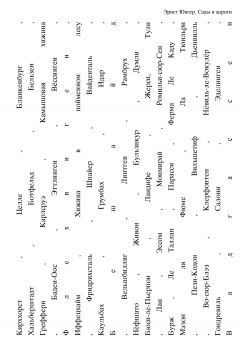

«Излучения» – таков заголовок для всего секстета дневников, первый из которых появился еще в годы войны, а последний – уже много позже, когда отгремело оружие[7]7

«Сады и дороги», «Первый Парижский дневник», «Кавказские заметки», «Второй Парижский дневник», «Листки Кирххорста», «Хижина в винограднике» («Годы оккупации»). Рус. пер.: Юнгер Э. Излучения (февраль 1941 – апрель 1945) / пер. Н. Гучинской, В. Ноткиной. СПб.: Владимир Даль, 2002; Годы оккупации (апрель 1945 – декабрь 1948) / пер. И. Стребловой. СПб.: Владимир Даль, 2007.

[Закрыть]. Теперь все части составляют единое целое, картину катастрофы, которая поднимается подобно грозной волне, с грохотом накатывается и отступает. Она настигла каждого, захлестнув всех сразу.

Излучения – под этим прежде всего понимается впечатление, которое производит на автора мир и его предметы, тонкое чередование света и тени. Темы складываются из множества оттенков, нередко противоречивых и даже полярных, как «Восток и Запад» и прочие важные темы нашего мира, которые согласуются внутри нас.

Существуют светлые и темные излучения. Совершенно темными являются грандиозные метастазы страха, что с момента окончания Первой мировой войны вторгаются в нашу эпоху и болезненно разрастаются. Они оттеняют даже самую малую радость.

Лучи мы получаем также благодаря человеку, благодаря ближним и дальним, благодаря другу и недругу. Кому известны последствия взгляда, вскользь коснувшегося нас, кому известно действие молитвы, вознесенной за нас неизвестным? Гороскоп показывает констелляцию лучей при рождении подобно граням алмаза. Первым порывом жизни после оплодотворения является тончайшее излучение – увертюра индивидуализации. В каждое мгновение нас обвивают пучки света, касаются, обволакивают и пронизывают нас.

Кто знает, кто постиг эту энергию вокруг наших тел, наших чувств, нашей души – тот порядок, то балансирование, которое мы не можем не осуществлять? Даже красота противоречит себе, как то доказывает усталость, вызываемая прогулкой по картинным галереям, этим собраниям шедевров. Мы неутомимо направляем потоки света, снопы лучей, пытаемся привести их в гармонию, возвысить до уровня образов. Ведь это и значит жить!

В функционировании высшего порядка космические и земные лучи переплетаются так, что высвечивается осмысленный узор. Его появление – знак того, что жизнь людей, жизнь народов удалась. Цветы – символы таких узоров, отсюда «cultura»[8]8

Здесь: возделывание (лат.).

[Закрыть], и отсюда их роль в сравнениях. Отсюда глубокое и нередко трогательное стремление народа к произведениям искусства. Оно объяснимо, ибо если осмысленные узоры удались лишь на площади шириной в ладонь, значит, они вполне могут заполнить и более обширные области. При таком положении нет нужды опасаться даже массового упадка. В произведении искусства заложена колоссальная направляющая сила.

4

Излучения – автор улавливает свет, отражая его на читателя. В этом смысле он выполняет подготовительную работу. Чтобы сначала гармонизировать, а затем оценить богатство образов, то есть: согласно тайному ключу снабдить светом, который соответствует их рангу. Свет означает здесь звук, означает жизнь, сокрытую в словах. Некий метафизический учебный курс по символике: установление порядка зримых вещей в соответствии с их незримым рангом. Согласно этому принципу должно строиться каждое произведение и каждое общество. Пытаясь реализовать его в слове, в игре картин, являемой в череде будней, мы упражняемся в высшей дисциплине.

Одно безукоризненное предложение способно доставить не только удовольствие. В нем живет некое распределение света и тени, некое тончайшее равновесие, которое распространяется и на другие сферы, даже несмотря на устаревание языка. Оно таит в себе силу, благодаря которой архитектор чертит план дворца, судья взвешивает последние аргументы за и против, а больной в период кризиса обретает возможность отыскать врата жизни. Запись оказывается крайне рискованным предприятием, требует серьезной проверки и размышления, подобно тому, с каким ведут в атаку полки. И если есть на свете волшебные кольца, то лишь там, где это сопротивление преодолевается волей к созиданию.

Служение поэта – одно из самых возвышенных в нашем мире. Когда он преобразует слово, вокруг него начинают толпиться призраки; они чуют, что в жертву приносится кровь. Поэт не только заглядывает в будущее как пророк, он вызывает его заклинаниями или, наоборот, отвращает его. Низшие, темные уровни господства над словом имеют магический характер; и Гёте выразил это в стихах:

они намекают на пережитое могущество и страдание.

Как и многие его стихи, эти тоже звучат как молитва. Магия должна быть в слове всегда, иначе оно лишится силы. Только она должна таиться в глубине, как в крипте. А над ней уже поднимаются своды языка навстречу новой свободе, которая одновременно преображает и сохраняет слово. Этому способствует и любовь; в ней заключена тайна мастерства.

Преображение дает о себе знать в жизненном росте, в обогащении языка. Если уж мы решили придерживаться образа излучения, то нельзя не упомянуть и о целительных лучах. Та часть слова, которая вызывает чистое движение, – будь то движение воли или чувств, – должна исчезнуть, уступив место другой его части, что обнажает его чудесную сердцевину.

5

Шестью этими дневниками мое авторство в период Второй мировой войны и ограничилось, если не учитывать обширной переписки да небольших сочинений. К числу последних относится трактат «Мир»[10]10

Трактат «Мир» («Der Friede») задуман Юнгером как манифест еще в декабре 1941 года, закончен в сентябре 1943-го. Сначала распространялся в списках, впервые напечатан в Амстердаме в 1946 году (из-за запрета британских оккупационных властей публиковаться в Германии). Рус. пер.: Юнгер Э. Мир. Слово к молодежи Европы и молодежи мира / пер. А. Климентова. М.: Вече, 2018.

[Закрыть], предыстория которого вплетена в парижскую часть записок. Вопреки фактам ошибочно полагают, будто это воззвание стало результатом поражения. До сих пор приходится считаться с таким примитивным истолкованием, да еще и оправдываться перед недоброжелателями. Однако в своей работе я неизменно плыл против течения и никогда не двигался в кильватере господствующих сил. Первый набросок сочинения я сделал как раз во время наиболее широкого развертывания немецкого фронта. Цель сочинения была чисто личная; оно должно было служить моему совершенствованию – в известном смысле стать упражнением в добродетели справедливости.

Приближение катастрофы свело меня с теми людьми, которые отважились на ужасный риск: низвергнуть колосс прежде, чем он обрушится в бездну и увлечет за собой свою бесконечную свиту. Я не только иначе оценивал обстановку, но и чувствовал себя частью другой субстанции, если не считать таких мусических умов, как Шпайдель[11]11

Ханс Эмиль Шпайдель (1897–1984) – полковник, начальник штаба оккупационных войск во Франции (располагался в отеле «Мажестик»), при котором служил Эрнст Юнгер. Был главным вдохновителем встреч в отеле «Рафаэль» и салоне «Георг V» (так называемый «кружок Георга»), в которых, помимо образованных офицеров, участвовало немало известных немецких интеллектуалов, в том числе Фридрих Зибург, Герхард Небель, граф Подевильс (см. «Парижские дневники»). Был арестован вместе с другими заговорщиками после неудачного покушения на Гитлера 20 июля 1944 года, однако признан невиновным. После войны служил командующим сухопутными войсками НАТО в Центральной Европе.

[Закрыть] и Штюльпнагель[12]12

Карл-Хайнрих фон Штюльпнагель (1886–1944) – генерал, с марта 1942 года командующий оккупационными войсками во Франции. Один из руководителей заговора против Гитлера. Повешен 30 августа 1944 года.

[Закрыть]. Прежде всего я придерживался убеждения, что без Суллы всякая претензия на плебисцитную демократию неизменно должна привести к дальнейшему укреплению низменных сил.

И всё же бывают ситуации, когда не следует рассчитывать на успех; тогда, конечно, оказываешься вне политики. Так поступили и эти мужи, а посему они морально выиграли там, где проиграли исторически. Это тот случай, когда принесенные жертвы венчает не победа, а поэзия.

Я счел за честь внести свою посильную лепту и потому дал своему сочинению подзаголовок «Воззвание к молодежи Европы». Между тем его влияние ощущалось и в узком кругу единомышленников, которые как бы ждали условного слова. Роммель прочел его до того, как отослал свой ультиматум. Прямое попадание бомбы, настигшей его по дороге в Ливарот 17 июля 1944 года, лишило план тех единственных плеч, которые только и были способны выдержать неимоверную тяжесть двойного бремени: войны и гражданской войны, – единственного мужа, который был достаточно наивен, чтобы противодействовать крайне безыскусному плану покушения. Гибель Роммеля стала недвусмысленным предзнаменованием его краха. В те дни я научился тому, чему меня не могли научить все исторические книги и даже «Кориолан» Шекспира, к которому я часто обращался за поддержкой. В моих записях об этом упоминается лишь вскользь, ибо их задача – не политическая, а педагогическая, автодидактическая в высшем смысле: автор приглашает читателя участвовать в процессе его собственного развития. Кроме того, нелишне заметить, что в ту пору я уже устал от мельтешения картинок политической истории и не рассчитывал, что еще один поворот калейдоскопа всё изменит к лучшему. Новый плод должен вызревать в человеке, а не в системах.

В этом смысле сочинение о мире уже стало для меня историей в тот момент, когда сопротивление в Германии угасло. Я посвятил его своему сыну Эрнстелю, который незадолго перед тем был освобожден из тюремного заключения и добровольцем пал под Каррарой. С его смертью связана для меня такая же горечь, как и с моим авторством. Я, пожалуй, предвидел, что мы погрузимся в те пласты, где больше не остается заслуг и где ничто, кроме боли, не имеет ни веса, ни ценности. Но боль возвышает нас в сферах иных, в истинном отечестве. Там ничто уже не в силах повредить нам, если здесь мы смогли выстоять в безвыходном положении, на брошенном посту.

«Мир» тем временем курсировал в виде оттисков и списков. У пуль и книг свои судьбы. Некоторым видится парадокс в том, что воин ведет речь о мире. Возражая на замечание, хотелось бы сказать, что лишь его подпись дает кредит слову. Не напрасно древние привлекали к мирным договорам народных богов войны, представляемых жрецами.

Я просто пожелал своему сочинению счастливого пути. Мое положение в ту пору было сродни положению семерых матросов в Ледовитом океане, а в таком настроении человек легко срывается в ненависть. Она никогда не была моей вотчиной. Напротив, вполне возможно, я обратил взор к одной из тех звезд, которых никогда не достигнуть при жизни. Так сочинение это стало для меня еще дороже, ибо авторство – это отцовство, а наши симпатии всегда на стороне тех детей, коим судьба не даровала счастья.

6

В первом из шести дневников, «Сады и дороги», изображено немецкое продвижение по Франции. Книга быстро приобрела известность. В ту пору мне нравилось прибегать к картинкам-загадкам, из которых люди (или те, кто хотел оставаться ими) могли бы извлечь описание нашего положения. К числу таких головоломок относится и упоминание 73-го псалма. Минул год, арабеска получила хождение; тогда благодаря министру народного просвещения появление нового переиздания оказалось напрямую зависящим от того, будет ли вычеркнуто соответствующее место или же нет. Когда я ответил отказом, «Сады и дороги» включили в список запрещенных книг, и в нем они оставались довольно долгое время. Смена авторитетов в современном государстве изменяет аргументацию, но не практику насилия. При любом отклонении от нормы тебя на всякий случай объявляют опасным. Гонители сменяются, облавная охота идет дальше.

Благодаря некоторым встречам я узнал, что этот первый раздел серии дневников под названием «Routes et jardins»[13]13

«Дороги и сады» (франц.).

[Закрыть] вскоре обрел друзей и во Франции. Добрая идея дружбы между обеими странами вследствие противодействия злых сил постепенно утратила вес, и всё же многое будет зависеть от того, удастся ли отстоять ее снова. То, что ее осуществление во время войны было невозможно, – большая трагедия для сторонников этой идеи в обеих странах. Я видел, как они за нее погибали.

Единственный способ избежать катастрофы (коль скоро война уже разразилась) заключался в незамедлительном заключении мира с Францией, подобно тому, как Бисмарк заключил мир с Австрией. Демон масс всегда предпочитал мимолетные триумфы и холод ненависти. Если говорить принципиально, было бы даже лучше, чтобы при выяснении сути конфликта доискивались первопричин. Речь, в конце концов, шла о том, есть ли будущее у национального государства в ХХ веке, или же оно обречено. Вопрос разрешился в пользу империй, как и было предсказано. В этом отношении Германия проиграла войну вместе со всеми национальными государствами, точно так же как она проиграла Первую мировую вместе с другими монархиями. Соответственно, в ту пору я считал для нас разумным примкнуть к России, тогда как сегодня очевидна комплементарная связь Германии не только с Францией, но и со всеми европейскими государствами.

Можно предвидеть, что при любом обострении напряженности между Востоком и Западом основным пострадавшим окажется Германия. И эта напряженность не уменьшится, если обе чудовищные державы, грядущий подъем которых столь отчетливо осознал уже Токвиль, разрастаясь, укрепятся и начнут притягивать к себе державы, лежащие между двумя полюсами. Подобный сценарий развития расколол бы Германию на атлантическую и континентальную части, как в свое время Тридцатилетняя война рассекла ее на северную и южную половины. На основании этого мы и обязаны содействовать мирному разрешению проблемы, и наш вклад, согласно сложившемуся положению вещей, может быть только духовным.

7

Излучения. Что касается формы, то автор является приверженцем как волновой, так и корпускулярной теории света, а это значит, что действовать должны как идеи, так и картины – и притом одновременно: в языке логические фигуры сплавляются с идеограммами style imagé[14]14

Образный стиль (франц.).

[Закрыть].

Мы верим, что создание нового стиля скрывает в себе единственный неуловимый шанс сделать жизнь терпимой. Такого рода стиль обретается лишь в продвижении вперед. Последний сухостой романтизма уничтожило пламя. Равным образом стала очевидной и безотрадная пустота классицизма. Путь к огню лежит через музеи. Консервативное притязание, – будь то в искусстве, политике или религии, – выдает вексель на несуществующие уже больше активы. Так говорил Гюисманс, духовный наставник толп верующих, которых сегодня паника гонит к алтарям.

Реализм, напротив, меньше обещает, но чаще сдерживает слово. Он отказывается от умозаключений, у которых не всё в порядке с логикой, и не платит векселями, не обеспеченными чем-то зримым. С этим тут как раз всё в порядке – но можно спросить: разве мы уже исчерпали тайны зримого? Позитивизм и натурализм предоставили как-никак лишь грубые выкройки, смогли отразить только поверхностный рельеф. Здесь еще доделывать и доделывать. В зримом содержатся все указания на незримый план. И то, что один из таких планов существует, должно быть доказано на моделях. Сюда относятся попытки сплавить язык иероглифов с языком разума. В этом смысле поэтическое произведение воздвигает нечто вроде покрытых картинами колонн, а дух ставит их в качестве жертв перед еще незримыми храмами.

В такой ситуации взоры обращаются к христианству. Однако его нынешним представителям далеко даже до научных умов XIX столетия, которые хотя бы создали целостное представление о мире. Но ситуация не безнадежна, и новые столкновения говорят о том, что у господствующих сил появляются соперники нового типа.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!