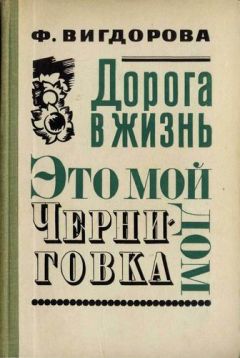

Текст книги "Черниговка"

Автор книги: Фрида Вигдорова

Жанр: Советская литература, Классика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

– А знаете, за что Зикунов попал в режимный? Очень просто: зазовет малыша, снимет пальто, валеночки (он так и сказал – валеночки) и оставит раздетого, разутого на морозе. А барахлишко стащит на базар. Не верите? Приглядит на бульваре маленького и скажет: идем, дам игрушку, конфетой поманит. И вся недолга.

Я постаралась скрыть, что потрясена. Я сказала только:

– Да он сам…

– Сам от горшка два вершка? Так ведь для этих дел рост не важность. Зато… Зато – как это вы вчера в книжке читали? Душа льва! Вот так…

Велехов говорит это без улыбки. И за этими словами я слышу: «Что ты знаешь о людях? Что в них понимаешь? Вот я… Ого я бы тебе еще и не такого порассказал!»

* * *

В ту зиму я не могла бы сказать, что, время бежит быстро. Нет, медленно, как болезнь, вел меня тот год, и мне казалось, я ощущаю шероховатость каждого дня. И вместе с тем не успевала я оглянуться, как оказывалось – пролетела неделя… миновал месяц… Забот становилось все больше, и ни одна не походила на другую.

– А Славка Сизов, – сообщает мне Тоня, – боится…

– С чего ты взяла? Неправда!

– Ну, неправда так неправда. Мне-то что!

Но Тоня сказала правду. Я давно это знаю. Иногда по вечерам я вижу, как Слава, оторвавшись от книги, смотрит перед собой, и мне хочется сказать ему: «Не думай так громко, я все слышу».

И, значит, слышу не одна я. Тоня разумеет не головой, хоть она и умна и прозорлива. Есть у этой девчонки такое шестое чувство, оно помогает ей всякого видеть насквозь. Тоня не дружна со Славой, она много моложе, Славина забота далека от ее, Тониных, забот. Но, не задумываясь, она называет то самое главное, что сейчас его гложет.

– Когда у человека должна сильно измениться жизнь, он всегда в тревоге, – говорю я Тоне, потому что нипочем не хочу с нею соглашаться.

– У Лизы тоже будет перемена в жизни, такая же, как у Славки, и никто ее не заставляет менять свою жизнь, а она сама хочет, и переменит, и не боится – вот ни чуточки. Что, неправда?

Правда. Лиза одержима одной мыслью: на фронт! Уже побывала в военкомате, в райкоме комсомола, уже получила отказ – молода, подождешь, – уже написала в область.

– Меня убьют, – говорит Слава. – Я знаю, Галина Константиновна, меня убьют. Мне надо так думать, чтобы не струсить. Я должен знать, я должен привыкнуть, что все равно меня убьют, и тогда я не буду бояться.

Лиза не рассуждает об этом никогда. Она просто добивается своего, сжав зубы, наперекор уговорам моим и Лючии Ринальдовны.

– Ну что ты там будешь делать? Какая от тебя польза? – говорит Лючия Ринальдовна. – Что ты умеешь?

– Все, – спокойно отвечает Лиза. – А чего не умею, тому научусь.

Это верно. За что она ни берется, все у нее ладится: пилить дрова, шить платье, работать в мастерской, ухаживать да ранеными в госпитале – все она делает так, словно долго и прилежно этому училась. В школе она идет впереди всех тоже без видимого усилия. На уроках военного дела далеко обогнала всех мальчишек.

– Острый глаз, – говорит военрук. – Через месяц-другой будет птиц влёт стрелять. Такая девушка, за ней не угонишься!

Но эта шестнадцатилетняя девушка смотрит на мир почти так же, как Петр Алексеевич.

– Все люди – сволочи, – убежденно сказала она однажды. – Я знаю, вы-то всех считаете хорошими. А хорошие – только в книгах.

– Я больше тебя жила на свете, больше видела. И дурных людей видела, а больше – хороших.

– Ну нет, того, что я видела, никто не видел! – сказала она со страстью. – Уж поверьте, Галина Константиновна, никто не пережил того, что мне пришлось.

* * *

Заозерск. Незаметная улица.

Детдом. Александру Дмитриеву.

Здравствуй, дорогой мой корешок! Сейчас тихо в санчасти. Всего четыре бойца, одного я недавно помогал оперировать. Ночь. Трещат в печурке дрова, звякает от огня дверка, и кипит чайник. И хочется думать о доме.

Вот я сейчас крепко-крепко зажмурюсь – и как будто я зашел в наш дом, в спальню. Я бы тебя не разбудил, а только положил бы тебе на тумбочку, ну, планшет, что ли, или гильзу, или наган. В общем, что-нибудь военное. Ты бы проснулся утром, догадался бы, что это я положил. И стал бы хвастаться перед ребятами, что у тебя планшет – настоящая военная вещь. Я тебя знаю!

Тут окошко знаешь какое? С форточку. И стекло в нем из слюды. Потому что настоящее стекло разлетелось бы от взрывов. Но зато сквозь него видно северное сияние. Другой позавидует: Митька видел северное сияние! А на самом деле оно бедное, жалкое. И от него лучики – колючие, острые, блестящие. Не светят, не греют. „и

Когда я с каждой почтой получаю письма от вас, бойцы и медсестры спрашивают – да что вы какой счастливый, товарищ старший лейтенант. И правда: у меня писем больше, чем у всех. Так ведь и то сказать – у кого еще такая семья, как у меня? Подумай сам, пишете вы, пишут Коля Катаев, Крещук, вчера пришло письмо от Лиды (она сестрой на Юго-Западном), от Горошко, от Лиры, и еще, и еще – всех не упишешь. Ну, я, конечно, не рассказываю подробно, но говорю: «Да ничего, семья у нас дружная. Народу много». А медсестра меня спросила: «А дедка с бабкой живы?» Ну, я, конечно, ответил: «Ясно, живы, а что им сделается?»

Может, ты думаешь, что я вру? Нет, я просто вспомнил про Ступку и Лючию Ринальдовну. Пускай завидуют, пускай удивляются. Но если б ты знал, каково мне бывает на самом деле. С фронта надо писать бодрые письма, но я тебе, как брату, говорю. Вечером пришлось отнять руку одному парнишке. Доктор у нас тоже молодой. Может, если бы он был опытный хирург, удалось бы спасти руку. Если б передовая была не так далеко от центрального госпиталя, может, спасли бы. А ведь рука правая, ты сам подумай, единственная. Второй правой у человека нет. А парнишка нам: «Что вы убиваетесь, режьте, и все, левой буду работать».

Пишите мне, родные, дорогие! Чаще пишите! А ты, Шурка, имей в виду, как война кончится, я возьму и женюсь, и будем жить вместе. Ты, братишка, письмами не считайся, просто пиши все, как есть, про свою жизнь и про то, как вы все помогаете Галине Константиновне. Она писала мне, что вы решили сами себе заготовить топливо и запастись на будущую зиму овощами. Очень правильно! На других надейся, а сам не плошай. Напиши мне, Шурка, про новеньких. Мне как-то чудно, что я теперь не всех знаю. Ну, бывай здоров и помни своего старшего брата

Митю.

* * *

Вечер. Лампа бросает неяркий свет на стол, усеянный цветными лоскутами. Девочки шьют платья куклам.

– Каждой кукле надо коробку, и туда еще одно платье. Маленькие любят наряжать своих кукол, – рассуждает Наташа.

Пока мы сдаем своих кукол без коробок, зато одеты они всегда хорошо – «мило, но просто», «простенько, но со вкусом», как выражается Лючия Ринальдовна. Легче было бы одевать всех одинаково. Но девочки на это не согласны:

– Все равно лоскут разный, и куклы тоже разные. Вот глядите, этой идет голубое, а той, черноглазой, надо красное.

Как я ни устала, а и впрямь вижу различие. Головки расписывает Наташа и старается придать каждому кукольному лицу особое выражение – то вдруг лукавое, то задумчивое. Однажды ей показалось, что у куклы сердитые глаза, и она долго билась над тем, чтобы сделать куклу добрее.

– Не полюбят ее такую, не полюбят, понимаете?

Как-то, разрисовав смуглую черноглазую физиономию, Наташа сказала:

– А это вообще будет мальчик. Шурка.

– Ну, а такая морда, что скажешь? – Велехов протягивает Наташе листок бумаги, на листке разбойничья физиономия с оскаленными зубами и раскосыми глазами, как у Чингисхана.

– Это пират, – деловито говорит Наташа, – я не знаю как одевались пираты. А здорово нарисовано.

– Меня через это рисование всё воспитывали. – Велехов закатывает единственный глаз и говорит тонким голосом: – «Ах, Леня, оформи стенгазету про счастливое детство! Ах, Леня, напиши плакат!» Все учиться уговаривали, да я не хотел…

– Ну и зря… – сухо замечает Наташа.

Отсюда, из этой комнаты, пойдут по белу свету куклы – лукавые, задумчивые, озорные. В кармашек платья или фартука мастерица кладет записку с именем. Так ушла от нас кукла, которую звали Анюта. А кому-то досталась белоголовая синеглазая Настя.

Я гляжу на ребят, склонившихся над работой, и думаю… есть о чем подумать. В комнате холодно, топим мы плохо. Пальцы у всех красные, трудно держать иголку, и обеды наши несытные, и вот в этой плохо натопленной комнате при тусклой лампочке сидят несытые дети… Где-то бушует война… За окнами снег, темень. А девочки мастерят кукол, одевают их покрасивее и озабочены тем, как бы сердитый куклин взгляд не напугал малыша…

Да, это совсем не то, что вытачивать именные медальоны. Та работа тихая, безрадостная. У ребят хмурые лица, разговоров почти не слышно. А однажды я видела, как молча плакал Миша Щеглов – руки делают свое, а по лицу ползут медленные, тяжелые слезы.

– Вот поедете в лес на дровозаготовки, непременно грибов насушите. И ягод, – слышу я голос Лючии Ринальдовны, – чтоб на всю зиму хватило.

– Еще надо насушить черемухи, из нее хорошая мука получается, – говорит Ира. – У нашей хозяйки есть такая мука, она меня угощала пышками.

– Пышки… – задумчиво произносит Аня Зайчикова, слово это звучит откуда-то издалека. – А моя мама какие пирожки с капустой пекла!

Опасный разговор! Надо бы скорее о другом.

И, словно услышав меня, Наташа говорит:

– Галина Константиновна, разве это правильно, что Настя все спускает Винтовкину? Он ей грубит, обзывает ее, а она ему все прощает, и сахар свой отдает, и рубашку чинит – что, у него рук нет?

Винтовкин сидит тут же и что-то рисует на листе серой шершавой бумаги. Он слушает Наташу с независимым видом и не опускается до спора.

– Ему же только восьмой год, – говорит Настя.

– Нет, не люблю чересчур добрых, – стоит на своем Наташа.

– Я читал, – говорит Костя Лопатин, – что Толстой раз сказал: вот, мол, как хорошо написано в одном произведении – пьяный муж жену бил, бил, а она его потом уложила спать и так ласково подушку под голову положила. А тут был Горький, он сказал: «Подушку под голову! Лучше бы она его поленом по башке стукнула!»

– Конечно, поленом по башке! – восклицает Наташа.

Велехов, снисходительно слушавший этот странный разговор, вдруг обращается к Авдеенко:

– Слышь, Женька, что она говорит? Поленом по башке! Так что берегись!

– А я пить не буду, – спокойно отвечает Женя, – чего мне бояться!

Наташа, услыхав этот достойный ответ, согласно кивает и с вызовом смотрит на Велехова: «Что, съел?»

И снова тишина. Я гляжу на склоненные головы, на задумчивые, притихшие лица. У меня становится легче, светлее на сердце. Мне кажется – все будет хорошо, не может не быть. Все дурное минует, кончится война, и вернутся все, кто нам дорог. Когда мы были вот так все вместе, я полно и глубоко понимала слова: «Через детей душа лечится». Когда мы были все вместе, душа лечилась и не верила в горе, в непоправимую потерю. Иногда кто-нибудь читал вслух, как бывало в Черешенках. А чаще всего возникал разговор обо всем на свете: и о том, что близко, и о том, что далеко. Одного мы только не трогали – прошлого. Мы очень редко вспоминали Черешенки…

* * *

– Шура, что у тебя за синяк под глазом? Дрался?

Шура отводит глаза.

– Ну? – спрашиваю я.

Он вздыхает, однако молчит.

– Это я его стукнула, – безмятежно говорит Тоня.

– Ага, это его Тонька, – подтверждает Борщик. – Как из школы вышли, она как треснет, прямо по морде. При всех. А он хоть бы что.

– Я его еще не так тресну. Пусть с Варькой Ломовой не перемигивается.

– Что-о?!

– Ага. Завел себе такую моду – перемигиваться.

– Да что он – крепостной при тебе? – со смесью возмущения и восторга спрашивает Лепко.

– Ты что, хозяйка ему? – говорит Наташа. – Вертит человеком, как хочет. Поди, принеси, унеси, не смей – только и слышно.

Смешнее и удивительнее всего поведение самого Шурки – невозмутимое, спокойное, что никак не вяжется с его характером. Все знают, его лучше не задевать – не спустит. Начнешь подшучивать – ответит так, что потом долго будешь вспоминать. Но от Тони он сносит все.

На Тоню часто нападает вздорный стих, тогда она слышать не хочет никаких резонов. Если она любит человека, он должен принадлежать ей целиком. В каждую дружбу, в каждую любовь она погружается, как в речную воронку, с головой, и теряет способность видеть, что делается в другой душе, – и не потому, что ей неинтересно: просто ее оглушает сила собственного чувства.

А Шура человек нарасхват. В школе он известен всем и каждому, от мала до велика. Он играет на всем, на чем только можно играть. В школьном оркестре струнных инструментов он сразу произвел коренные изменения – к гитарам, мандолинам и балалайкам прибавил… дюжину бутылок. Все они налиты водой, и раз я слышала, как Шура, стоя у рояля и сверяя звук, кричал кому-то: «Эй, давай отлей от ре-бемоля!» Он музыкант, танцор, умеет показывать фокусы – одним словом, гармонист, первый парень на деревне.

Тоня тоже плясунья. И артистка. Еще когда Ира Феликсовна готовила первый концерт для госпиталя, стало ясно, что Тоня с Шуркой – главные наши козыри. Тоня сначала придиралась к нему: и частушки-то он пел не так, и плясал не так, как надо, и не так подыгрывал, когда плясала она. Он сносил ее придирки вполне добродушно. И в один прекрасный день мы как-то вдруг увидели, что их водой не разлить. Тоня перестала покрикивать. Все, что делал Шурка, оказалось достойно удивления, поклонения, признания. Он – необыкновенный, самый умный. И уж конечно, такого плясуна, такого музыканта в Заозерске никогда не видали. Но у этого преклонения оказалась другая сторона – Шурка не только не смел ни с кем больше дружить, он, как говорится, вздохнуть и взглянуть ни на кого не смел.

И вот – синяк. И Тоне нипочем, что об этом говорят, судят. И я даже не понимаю, как растолковать ей, что вразумлять синяками в таких случаях – последнее дело. И больше того: лучше бы не вразумлять совсем.

– Ну, на что мне сдалась та Варька Ломова? – миролюбиво говорит Шурка. – Ну чего ты взбеленилась? Она просила показать гитарные ноты. Что мне – жалко?

Но самый большой взрыв произошел после Митиного письма. Шутливые Митины слова: «Кончится война, я женюсь, заживем вместе» – впились в Тонино сердце, как заноза: вместе? Вместе – и не с ней!

Дня три после этого она ходила темнее ночи, отвечала отрывисто, односложно, на Шурку и не смотрела.

– Галина Константиновна, – взмолился он, – что мне с ней делать? Хоть бы вы ей сказали! Ну чем я виноват, что Митя так написал? Он ведь и не знает, что мы подружились. Опять же – он, наверно, так думает, что будет как в Черешенках. Он с вами, и мы при вас. А про жену он, наверно, смеется. Вон в Черешенках сколько девчонок в него влюблялись. А он ни на кого и не глядел. А если не смеется… так ведь… вы его жену примете к себе, Галина Константиновна?

– А как же иначе?

– Ну вот, и я так же говорю. Тонька – она шалая. Ей толкуешь, толкуешь, а она все свое. Я ей: будем жить все вместе, как в Черешенках. А она: не нужен ты мне, живи где хочешь. Как я была одна на свете, так и останусь. Почему, спрашиваю, ты одна на свете? Потому что никому я не нужная, никто меня не любит. Был один Семен Афанасьевич, да и тот неизвестно где. Никто не любит! Уж если ее не любят, так кого любят? Такая шалая, беда!

Темная полоса кончилась так же внезапно, как и началась. В одно прекрасное утро Тоня встала веселая, как ни в чем не бывало. Она больше не кляла Шурку, не жаловалась на то, что ее никто не любит. Она больше не глядела исподлобья и не уводила плечо из-под моей руки. Но все же тревога не покидала меня.

Когда-то давно, в Березовой Поляне, я слышала одно древнее изречение – его любил наш милый Владимир Михайлович. «Марк Аврелий, – часто повторял он, – говорит, что самое тихое и безмятежное место, куда человек может удалиться, – это его душа».

Да уж! Что говорить, уютное место была Тонина душа. Так в ней все кипело, столько там клокотало и дымилось разных везувиев, что не желала бы я Тоне последовать совету Марка Аврелия. Пусть лучше ищет прибежища где-нибудь в другом месте.

* * *

Велехов, Велехов, Велехов… Совсем закрытое для меня сердце. Ничего я о нем не знаю. Никогда не чувствую своего бессилия острее, чем при взгляде на него. После суда он вел себя, как прежде, то есть очень хорошо. «Нарушений» за ним никаких не числилось, и Зикунов тоже больше не искал меня по темным углам, чтоб сказать, затравленно озираясь: «Галина Константиновна, а на чердаке…»

На совете дома мы решили, что Борщика нужно подкормить. Ему наравне с маленькой Таней давали молоко, двойную порцию второго на обед. Он был несчастен, угнетен, вечно голоден и горько этого стеснялся. Было решено, что Наташа и Женя за ним приглядят.

А Лепко ходил за мной по пятам. И время от времени повторял, заглядывая в глаза:

– Галина Константиновна, разве можно мне воровать? Прост я для этого. Да вот так получилось… Не буду я больше… Вот увидите.

Казалось, все было тихо. Но неотвязная тревога часто приводила меня на Незаметную улицу даже ночью. Обычно я находила тихий, спящий дом и двоих дежурных, которые, неслышно расхаживали вдоль коридора или сидели у печки. Неспокойней всего было мне, когда дежурил Велехов. Конечно, он дежурил не один, но от этого тревога моя не уменьшалась. Вскоре после суда настало дежурство Велехова, и часа в два, как в ту памятную ночь, когда нашелся в печке злополучный цыпленок, я пошла на Незаметную. Еще с улицы я увидела, что в столовой горит огонь. В нижнем коридоре никого не было. Я отворила дверь столовой. На краю стола сидели Велехов и Лиза и… играли в карты. Прошло немало времени, прежде чем они заметили меня. Лиза встала. Он оглянулся и тоже встал.

Я подошла и взглянула на карты – они показались мне странными. Я взяла в руки одну – она была очень искусно нарисована, почти неотличима от настоящей. Рубашки у карт были словно напечатанные, в мелкую розовую клетку. Бубновая дама равнодушно глядела на меня чуть раскосыми темными глазами. Я перевернула карту, на меня глядели в точности такие же равнодушные раскосые глаза. У пиковой, как и полагается, было зловещее выражение лица. Червовая очень весело улыбалась и чем-то походила на Наташу Шереметьеву.

– Кто рисовал?

– Я, – ответил Велехов.

– Ты знаешь, что карты у нас запрещены?

– Знаю.

– А ты, Лиза?

– Это я виновата, Галина Константиновна, он все хвастал, что его никто не обыграет, А я сказала: обыграю – и обыграла. Пускай скажет.

– Да, – спокойно подтвердил Велехов, – это верно. Она меня умыла. Сроду не видал, чтобы девчонки так здорово играли.

– Мало он, черт кривой, из-за карт наплакался, никак не отстанет, – сказала Лиза.

Я посмотрела на Велехова и перехватила его строгий, предостерегающий взгляд.

– Обещай мне, что это в последний раз, – сказала я Лизе.

– Честное слово, – ответила она.

– А с меня обещания не берете? – с усмешкой спросил Велехов.

– Я думаю, тебе ничего не стоит обещать. Ты скажешь и не выполнишь. На что же мне твое обещание?

– Значит, не верите?

– Не верю. Просто запрещаю тебе карты, а если узнаю, что ты играешь, пускай тебя забирают от нас!

– А скажут, не справилась, мол?

– Скажут, конечно. Уже говорят. Что ж из этого?

– Молвы не боитесь, значит. Ну, это хорошо, – заметил он снисходительно. – Не буду я играть, с кем тут играть? Одна шпана. Вот только она – так она вам обещалась не играть. Пес с ними, с картами.

– Ты хорошо рисуешь. Нарисовал бы что-нибудь в подарок нашим фронтовикам.

Он посмотрел очень пристально:

– Воспитываете?

– Нет, не воспитываю, ты и сам большой. Просто прошу: нарисуй что-нибудь в подарок нашим.

– Хорошо, – неожиданно легко согласился он. – Я нарисую на портсигаре.

– А теперь будите своих сменщиков, – сказала я.

– Наш срок еще не кончился, – возразила Лиза.

– Все равно будите.

Велехов пошел своей легкой, подпрыгивающей походкой. Лиза медлила уходить.

– Вы сердитесь? – спросила она наконец.

– Сержусь, – ответила я.

– Я хотела ему нос утереть. Вы бы слышали, как он хватался. Ненавижу, когда хвастаются. И его тоже ненавижу. Вы бы видели, какое лицо у него стало, когда он начал проигрывать. Того гляди придушит.

По дороге домой я вдруг вспомнила, как Велехов сказал: «Воспитываете?» – и даже остановилась, таким жгучим, таким унизительным было это воспоминание.

* * *

Вскоре после суда в местной газете появилась заметка о нашем доме, о том, что нам следует помочь, и о том, что «семья зам. председателя райсовета Буланова проявила хорошую инициативу: сблизиться с детьми-сиротами и приглашать их, лишенных семьи, на воскресенье в свой дом».

Да, жена Буланова пришла к нам. Она была еще молодая, румяная и, несмотря на полноту, двигалась проворно и легко.

– Дом содержите в чистоте, – сказала она снисходительно, – это хорошо. А эта ваша старушка, что кухаркой, она с работой справляется?

– Ей помогают дети.

– А, это хорошо, что к труду приучаете, так и надо. Ну, вот ты, сероглазая, – сказала она, обращаясь к Наташе Шереметьевой, – приходи в воскресенье, погуляешь у нас вместе с моим Игорьком. Председатель наш – человек одинокий, – заметила она мне, – а мы люди семейные, можем ваших и в гости позвать. Но не целую же… – Она, видно, хотела сказать «ораву», да спохватилась и докончила: – Но, понятно, не десять человек сразу. Так придешь?

– Я могу прийти только вместе с Женей и Таней Авдеенко, – ответила Наташа. – Мы, понимаете, всегда ходим вместе. – Она поглядела на Буланову ласково и доброжелательно, и только я видела в глубине ее глаз насмешку.

– Какая нахальная девочка, – сказала Буланова, понизив голос, – время-то военное, не понимает, что ли? – И прибавила суховато: – Как хочешь. Тогда приходи хоть ты, – обернулась она к Мише Щеглову.

Миша был кроткий мальчик, но он ответил:

– Тогда и Настю Величко, мы всегда вместе ходим. И Сеню Винтовкина, он Настин подшефный.

– Кто это научил вас так распоряжаться, если приглашают в гости? Приходи, девочка, в воскресенье обедать, – сказала она Тоне.

– Ладно, с Шурой Дмитриевым и Аней Зайчиковой, ладно? – с готовностью ответила Тоня.

Лицо Булановой, и без того румяное, сделалось багровым. И вдруг Сеня Винтовкин заявил:

– Хотите, я приду? Я и один могу.

– Приходи, мальчик. – Буланова вынула из сумочки платок и вытерла лицо, распаренное, точно после бани.

– Я тоже не против, – сказал Велехов, улыбаясь и блестя своим единственным глазом.

– В другой раз и ты, – ответила Буланова, глядя на него с некоторым испугом.

До воскресенья к нам пришло еще немало народу – старушка, у которой Зикунов когда-то унес с крыльца калоши, пригласила в гости его и Мишу Щеглова. Пришел и другой потерпевший – старик, который объяснял нам про честные обычаи. Он не таил зла и тоже просил ребят в гости – к нему пошли Триша Рюмкин и Петя Лепко.

Пришла к нам Оля Криводубова, девушка лет девятнадцати, дочь начальника милиции.

– Тут, говорят, ребятишек напрокат дают? – сказала она.

Она похожа на отца, но он тяжеловесный и некрасивый, а она легкая, подвижная, хорошенькая, и трудно понять, как могут походить друг на друга таких два разных лица.

В тот вечер было много шуму и споров – одни говорили, что в гости ходить незачем, другие думали, что в этом греха нет.

– Мы что, нищие, в гости ходить? – кричала Тоня.

– Откуда у тебя такое понятие, что в гости ходят нищие? – спросил Ступка. – Сама пойдешь в гости – и к себе пригласи. Люди так и живут, друг к другу ходят, дружатся. Интересное дело – нищие!

– А чем мы угощать будем? – спросила Наташа.

– Уж как-нибудь, – уклончиво ответила Лючия Ринальдовна, – чем богаты, тем и рады, что они, то и мы.

Меня беспокоило другое: одних пригласили, другим обидно. А что мои в гости пойдут, это хорошо. Надо людей повидать, себя показать, надо и к себе позвать, надо, чтоб было как в семье. В воскресенье мы принарядили своих приглашенных, и они отправились в гости. К вечеру возвратились очень довольные. У старушки, правда, было скучновато, но она снова угощала медом, а Миша нарубил ей дров и взял хлеба по карточкам. Тоня, Шура и Аня, попавшие к Криводубовым, катались на лыжах с криводубовскими детьми, а после обеда («давали кашу с салом») читали вслух «Каштанку» Чехова.

– Вы теперь дружки с начальником милиции, в случае чего замолвишь словечко, – сказал Велехов.

– Лучше, чтоб такого случая не было, – сухо ответила Тоня. – На меня не рассчитывай.

– Ух ты! – изумился Велехов. – Может, в случае чего на меня заявишь?

– В случае чего с удовольствием.

У всех было что порассказать, только Сеня Винтовкин молчал.

– Ну, а ты? – спросила Настя. – Весело было? Угощали?

Он дернул подбородком и ответил:

– Я туда больше не пойду.

– Почему? – удивились мы.

Он молчал, и лицо у него было сердитое.

– Ишь, сам напросился, а сам недоволен! – сказал Лопатин.

И тут, будто его ударили, Сеня крикнул:

– Посадили за стол, ихнему мальчишке котлету, а мне солонину! Пускай подавятся своей котлетой, не пойду больше!

– Поду-умаешь, какой гордый! Уж и солонина ему не хороша. А тут тебя чем кормят? – насмешливо протянула Поля.

Настя посмотрела на нее с удивлением:

– Эх, ты! Да разве он за солонину обиделся?

* * *

Через несколько дней я встретила на улице Буланову. Она остановила меня:

– Мы послезавтра празднуем рождение Игорька. Пришлите какую-нибудь девочку, хорошо бы почище. Тот ваш мальчик, позабыла, как зовут, ничего себя вел, только смотрит волчонком. Нам бы девочку приветливенькую.

Я сказала, что никого ей не пришлю – ни девочки, ни мальчика. Дети решили, что к ним в гости ходить не будут.

– То есть как не будут? Ко всем будут, а к нам не будут?

Она даже не спросила, почему дети так решили. Передо мной уже не было добродушной женщины, которую я встретила минуту назад. Ее румяное лицо исказилось, и она закричала на всю улицу. Вдруг обнажились мелкие, острые зубы, сузились глаза, голос поднялся до визга. Трудно было понять, что она кричит, только время от времени вырывались слова: «Я еще покажу!», «Я не позволю!», «Я поставлю вопрос, где надо!» Прохожие оглядывались. Маленькая девочка остановилась и глядела, задрав голову и засунув палец в рот. Она переводила глаза с Булановой на меня, с меня на Буланову. Потом вдруг сказала мне с укором:

– А ты чего молчишь?

Не простясь, я пошла своей дорогой. Буланова еще долго что-то кричала вслед.

В тот же вечер меня вызвали в райсовет к самому Буланову. Он, как всегда, сидел в своем кресле и, как всегда, не предложил мне сесть.

– Верны ли дошедшие до меня слухи… – начал он.

– Верны, – ответила я. И вдруг, сев на стул, сказала: – Почему у вас никогда не было времени выслушать меня. Почему вас не трогало, что в детском доме нет топлива. Что у нас постоянные перебои со снабжением? Почему вы меня вызвали сегодня? Что, собственно, случилось?

– А случилось то…

– Ничего не случилось. Просто в вашем доме плохо прияли нашего мальчика, так что же здесь удивительного? Вы и сами не знаете, что такое гостеприимство. Вот к вам приходят люди, а вы никогда не предложите сесть. Вы сидите, когда перед вами стоит женщина («Что я несу такое?» – подумала я мельком и тут же забыла), вы грубы и знать не хотите ни о чем. У вас на все один ответ: «Война». А вот как раз, когда война…

Сцепив пальцы, он подался вперед и тяжело смотрел на меня из-под бровей.

– Может, ваш детдом плохо встретили в Заозерске? Может, плохое помещение предоставили?

– Помещение хорошее, да его нечем топить. Встретить легче всего – встретили и забыли… Если хотите знать…

– Ничего я не хочу знать. Я знаю, что вы распустили своих ребят, воспитываете уголовников, дело уже до суда дошло.

– Вот, – сказала я, показывая конверт, который держала в руках, – вот письмо, это письмо в обком партии. Я пишу обо всем – и о том, как нас встретили и как сразу после этого забыли… Как вы никогда не можете толком выслушать, как, не выслушав, отказываете. Там разберутся, кто из нас прав, а кто виноват. До свиданья!

– Эй, погодите! – неслось мне вслед, но я через минуту была уже на улице. Я знала теперь, что завтра пойду в райтоп и вырву ордер на дрова, и не только ордер, но и самое топливо. Я знала, что пойду в леспромхоз, в райторг, и нигде мне не будет отказа. Подойдя к дому, я опустила конверт в почтовый ящик. Письмо это было вовсе не в обком, а просто – Феде. Я писала Феде, что соскучилась без него, писала о Егоре. Об Антоше и Леночке. О том, что все еще нет вестей от Семена. О том, что мы все живем надеждой на встречу. И чтоб он не беспокоился о братишке: здоровье Егора понемногу идет на поправку…

* * *

Но на другой день разразилась беда. С двух до шести у нас работали мастерские. Как раз в это время я и собиралась пуститься в свое решительное плавание. Но, зайдя перед уходом в мастерскую, я увидела, что у станка, где обычно работал Велехов, никого нет.

– Он сказал, что ему велено прийти в школу, там дополнительные занятия по алгебре, – пояснил Петр Алексеевич.

– А Лиза?

– А разве Лизы нет? – Петр Алексеевич с недоумением обернулся и посмотрел на Лизин станок. – Она ушла, не сказавшись.

Почему я поняла: что-то случилось? Я еще ничего не знала. В отлучке Велехова ничего странного не было, Лиза могла через минуту отворить дверь и войти, но мне чудилось неладное. На дворе было уже темно, редкие фонари раскачивал ветер. Я бежала к школе, хотя совсем не была уверена, что Велехов там. Сзади загудела машина, я шарахнулась в сторону и услышала рядом, в подворотне, голос Велехова:

– Спасибо, выручила.

– Дурак, – со спокойным презрением сказала Лиза – разве я тебя выручала? Я для Галины Константиновны. А на тебя я плевать хотела, если хочешь знать.

Я не стала спрашивать, что они тут делают и как очутились в этой подворотне. Я просто сказала:

– Пойдемте.

– Погодите, – сказала Лиза, – лучше переждать. За нами бежали.

– Пускай догоняют, – ответила я. – Идемте. И рассказывайте…

Перед концом занятий в школу заглянул паренек, недавно перешедший в ремесленное. Он получил свою первую зарплату и сказал, что будет обмывать получку. И пригласил Велехова прийти к ним в общежитие к пяти часам. Лиза, слышавшая этот разговор, сказала Велехову, чтоб он не ходил. Разумеется, он ответил: «А ты мне кто – нянька? Топай-ка подобру-поздорову». Отпросился у Петра Алексеевича и ушел. Лизе стало не по себе. И не зря. Мы знали: недавно в ремесленном была пьянка, и кончилась она поножовщиной. Двое ребят попали под суд.

Недолго спустя Лиза, уже никому не сказавшись, побежала в общежитие. Она пришла вовремя. В углу большой, коек на тридцать, комнаты выпивали ребята. Следом за Лизой вошла воспитательница, и Лиза, мигом оглядев комнату, потушила свет («Чтоб нашего дурака не узнали»). Ребята кинулись к дверям, воспитательница протянула руку к выключателю. Лиза ударила ее по руке и до тех пор не давала зажечь свет, пока не осталась одна. Потом тоже кинулась к двери, но, когда бежала по коридору, кто-то преградил ей путь, толкнул; она упала, ее ударили пряжкой от ремня, она вскочила, снова бросилась бежать, вдогонку ей крикнули: «Детдомовская! Все равно найдем».

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!