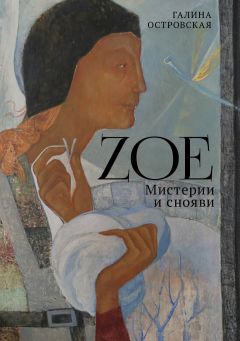

Текст книги "Zoe. Мистерии и снояви"

Автор книги: Галина Островская

Жанр: Ужасы и Мистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Я же не могла ему вот прямо сейчас взять и рассказать эту историю. Я об этом не рассказываю. Просто так. Никому. Я об этом даже не думаю. Но вопрос меня заинтриговал, к тому же мой возлюбленный был совершенно не случайным лицом в моей жизни. Он, чуждый, сложный, в чем-то порочный, хорошо читаемый в мелочах и абсолютно непостижимый в главном, странными путями приведенный в мою жизнь, тем и приковал мое внимание, на то и приманил, – что каким-то образом знал обо мне больше, чем все остальные в моей жизни. Иногда знал факты, как сейчас, – и это бы могло насторожить. Но чаще – глубинные течения и водовороты моей истинной сути, сокрытые от других. Он как будто был приставлен ко мне кем-то высшим. А сейчас он коснулся тайны, которой я не нашла объяснения до сих пор…

«Ты, мой возлюбленный, – картежник. Умеешь блефовать. И это твое внезапное озарение, непонятная осведомленность и, главное, столь точное попадание в развертывающийся лишь в моей голове сюжет – очевидно, просто плод отрывочных знаний, довольно хорошего знания меня и случайного попадания в цель», – думала я, выцеживая остатки чая из чайничка.

– Поосторожней с крышечкой, – насмешливо перебив изящные мои измышления, сказал он и продолжил. – Итак, сегодня я был зван порвать какие-то там путы, разбить оковы, одной тебе видимые. Потом ты уговаривала меня заняться ремонтом вместо секса в своей Йошкар-Оле. Кстати, где она? На Волге? Рядом с Казанью? Странно – я думал, в Сибири. Предлагала обои поклеить, стены покрасить. А теперь она ничего не понимает! Спрашиваю, бабка эта тебя специально под колеса толкнула, чтоб ангелам было чем заняться? Чтоб не скучали за своими каменными воротами, повисшими между небом и землей? А?

* * *

Май кружился в фокстроте цветения. И вот – последний аккорд, торжествующий. Тридцатое число, беда миновала, обошла стороной, заблудилась, отступилась, ушла. Портниха, сказавшая маме во сне, что придет шить платье в мае, не пришла. Пророчество не сбылось, мама ошиблась. Никогда не ошибавшаяся – ошиблась. Бывает. А теперь, мама, не останавливай! Я еду. Меня ждут! Мама, ну закрой же ты дверь наконец! Мам, ну уйди! Ну, мам!!! Я собирала вещи в дорогу на пару выходных, а мама стояла в дверном проеме моей комнаты. Хотела что-то сказать. Я слушать ее не хотела.

Дверь она закрыла. Но взгляд ее остался на мне: цвета остывшего серого пепла, со всё сужающейся точкой зрачков. Взгляд полярного зверя, снявший с меня материнскую защиту. Это сделала не она, а силы, стоящие за ней. За ней стояли силы, я помню их. Они готовы были уничтожить любого, посмевшего ее обидеть. «Зачем люди меня задевают? – говорила она иногда о недобрых завистниках или хамоватых начальниках. – Меня ведь нельзя обижать: плохо им будет».

И было им плохо.

Цепочка была очень короткой. Вот мама рассказала, что где-то кто-то причинил ей боль, обделил, грубым словом задел. И вот уже она сообщает, что у той женщины с работы муж повесился или еще что-то в этом роде. Мама всегда очень расстраивалась, когда такое происходило. Ей даже подумать о ком-то плохо нельзя было: возмездие настигало обидчика немедля, вне зависимости от ее воли.

«Доченька, это я виновата, что с тобой такое случилось», – сколько раз она мне потом говорила. «Нет, мамочка, не ты. Это судьба моя такая, это ангелы…», – всегда отвечала я.

* * *

…У Зои глаза – синие луны. Или – карельские ледниковые озера. У Зои – дочка и сын маленькие: я и мой брат. Муж, мой папа, которого она сначала во сне увидела, сложив из спичек колодец и пригласив суженого воды напиться, а вскоре и наяву повстречала. В гимнастерке, сапогах хромовых стоит отец у бревенчатого сруба колодца – зубы белые, глаз огненный, а веселый какой! У Зои – свекровь, моя бабушка, Александра Романовна. И квартира – новая, хрущевская. В ванной титан, на кухне – газ. Две комнаты и чуланчик. Этаж – первый. Под окнами – шиповник цветет. Мама окна намоет, срежет веточки, в вазочку поставит…

Но по ночам к маме ходит кто-то…

Кто? Она, бывало, среди ночи вскочит, потная, перепуганная. Мы с братом проснемся от шума. Везде свет горит. Мама что-то несусветное рассказывает, о каком-то то ли человеке, то ли звере мохнатом, которого она только что видела. Вот только что он тут был! Отец успокаивает, доказывает, что никого в доме нет, и не было, и быть не может. Бабушка в углу крестится и приговаривает: «Господи, Господи! На ком Борис-то женился! На неруськой женился!» Я хоть и маленькая была, не пугалась и верила, что и вправду – приходит. Ведь кто-то же меня из шкафа бабушкиного вызволял, чтоб другие под землю не утащили.

Одна моя бабушка, отцовская, та, что с нами жила, Романовна, – боялась нечистой силы, колдовства, боялась и моей святой мамы, думая, что та со света ее сжить может (только перед смертью на восьмом десятке лет у мамы прощения попросила за наветы). Другая, «неруськая», карельская моя бабушка, знала, как с нечистью управиться, чтоб та вреда не принесла. И знала, что даже если облик у нечисти не человечий, тем паче не ангельский, она не всегда зло творит. Просто вид у нее такой – звериный, и люди пугаются. Марфа и весь ее род – из Карелии, страны заклинателей ветров. Страны рек, озер и рун. Руны Марфа напевала мне, маленькой, на странном языке, похожем на взмахи крыльев северных птиц, на блеск выныривающих рыбин, на лыжный след под белым небом… Пела, и – «колыхались воды, земли, горы медные дрожали, лопались от пенья скалы, надвое рвались утесы, камни трещины давали»[1]1

«Калевала» (перевод Леонида Бельского).

[Закрыть].

Марфа сказала маме: «А ты спроси, Зоя, зачем он ходит, к худу или добру. Он тебе скажет».

Глубокой ночью мама снова услышала тяжелое дыханье за головой. От того и проснулась. Папа рядом лежит – никогда ничего не чует, спит. Существо, жаром пышущая громада, опять руку маме на лоб положило, как в прошлые разы. Но в прошлые разы она пугалась, вскрикивала, мы просыпались, свекровь частым крестным знамением себя осеняла и шептала быстро-быстро: «Господи, Господи, на ком Борис-то женился!» А в этот раз мама выждала момент, да как схватит его за руку. И вверх повела. А на руке-то шерсть, какой у людей не бывает. Густая, жесткая. Она держит, не отпускает эту руку щетинную и спрашивает: «Ты зачем ко мне ходишь, к худу или добру?» А он отвечает: «Я хожу, потому что тебя и твою мать очень люблю». Вот кто разгадать может этот код?

Кто объяснит, любовь – это худо или добро? Почему он так ответил?

В той первой нашей квартире, маленькой, под окнами которой цвел шиповник, много всего странного происходило: часы в момент смерти дедушки Осипа остановились, пластинки ни с того ни с сего замолкали в день ареста маминого брата Ивана, музыканта, известного забияки. Гости собрались, хотят музыку слушать. А музыка не играет… Но самому впечатляющему явлению я свидетелем не была. Хотя рассказ мамин помню во всех подробностях. Она сказительница была дивная, течение ее голоса уносило слушателей в миры сказочные для них, а для мамы – реальные, существующие подле, рядом. Слушает кто-то маму – и очнуться ему тяжело, так и остался бы в ворожбе этой словесной.

…Дома перестилали полы. Нас куда-то отправили ночевать, отец уехал на зимнюю рыбалку. Мама легла спать в маленькой комнате; вторая, большая, была проходной. Вдруг слышит: кто-то шубу чистит в прихожей. Подумала, отец, наверное, вернулся. То ли снегом дороги замело, то ли машина сломалась. Удивилась, что не слышала, как дверь отпирается: сон ее очень чутким был всегда. Чистят и чистят шубу, шир-шир, шир-шир… Думает, посмотреть надо, что же это такое! А постелила она себе в тот день на полу из-за ремонта. Рядом ночничок поставила, инструменты тут же в ящике лежат… Хотела свет включить, нажала на кнопку – света нет. Нащупала тапки, осторожно, наощупь, пересекла комнату. А выключатель у самой двери. Нажимает – он щелкает, а света нет. Смотрит она через дверной проем, а там до самой притолоки ростом стоит кто-то. Мохнатый весь, глаза как два блюдца – горят, так что всё видно, что в комнате есть…

«Он на меня смотрит, а я на него. Он глаз не отводит, и я тоже, – рассказывала мама, и в этом месте все слушатели замирали от напряжения. – Стоим, смотрим друг на друга. Долго смотрим, никто не отступается. А потом думаю: будь что будет. Пошла да и легла, с головой укрылась. Если подойдет, решила, я ему инструментом как стукну! Тут и молоток, и топор… Вдруг петухи за окном запели. Вспомнила, если петухи пропоют, то никто ночной уже силы не имеет. В сон так и провалилась. А утром встаю – свет везде горит, тапки в разные стороны улетели»…

Бабушка Романовна, свекровь мамина, набожная была, суровая, не зря Бирюкова. Работала раньше глазным фельдшером. Ходила по деревням – марийцам трахому лечила. Целые деревни слепли в ту пору. Ресницы в глаз лезут, гноем всё гноится, боль от света нестерпимая, рубцы, роговица мутная, слепота кромешная. Марийцы сильно уважали бабушку Романовну. У них она и ночевать порой оставалась, если, скажем, до ночи глаза от гноя чистила, а домой возвращаться – тридцать километров… Слышала многое от языческого племени. Знала, что колдуны ихние запросто человека в могилу свести могут, болезнь наслать, имущество повредить. Знала, что в каждой марийской деревне есть свой колдун, творящий зло по заказу при помощи нечистой силы, с которой ее невестка, жена Борисова, так запросто общается.

«Если бы знала, на ком Борис женится, не разрешила бы», – гремя кастрюлями, причитала она. А я думала: «Если бы не разрешила, меня на свете бы не было!» От этого становилось очень неуютно. Потерянно. Будто в пустоту меня бросали, где черный холод, булыжники звезд и гулкое эхо одиночества.

К тому времени я уже знала, что древние боги мои, так пугающие меня раньше, зла не причиняют. Они ведь приходят, потому что любят мою маму. Поэтому, когда бабушка Романовна куда-нибудь уходила, я уже без всякого страха ожидала гостей. Из ящика бабушкиного шкафа доставала холщовый мешок, где хранились ее похоронные вещи. Чулки, штаны, платки откладывала в сторону. А вот платья! Каждый год бабушка у портнихи шила новое платье, готовясь к смерти. Проходил срок, ее на тот свет не забирали, она заказывала другое платье, а прежнее пускала в носку. Больше всего я любила одно, из белого атласа с редкими фиолетовыми бутонами. Оно всегда было прохладным, скользким на ощупь, тяжелым. Я облачалась в не ношенный еще наряд, а чтоб не наступить на подол и не испачкать его, когда буду кружиться, подпоясывалась покрепче смертным же полотенцем. Из нескольких приготовленных бабушкой выбирала самое короткое. А те, на которых в могилу опускают, не трогала – их потом не свернуть как следует, бабушка непременно заметит и пойдет опять новые покупать, думая, что мама ей что-то наколдовала на полотенца эти. Накружившись вволю в смертном платье перед невидимыми зрителями, довольная их одобрением, которое я хорошо чувствовала, я раздевалась, складывала всё обратно. Затем шла в другую комнату, открывала мамин большой шкаф и доставала из ящичка волшебную голубую бабочку – колье чешского стекла и богемские сверкающие бусы в три ряда. Всё это нацепляла на себя, потом уж только надевала мамины лаковые туфельки – у мамы всегда хранилась новая пара обуви. Становилось очень весело и вовсе не одиноко – в этом наряде, в этом месте, с этими гостями.

Кажется, они тоже веселились, глядя на меня.

Гости эти были высокие, выше потолка, но почему-то помещались даже под моей кроватью и сразу трое могли забраться в шкаф. Они любили пахнуть пылью, это я хорошо помню, по запаху этому и узнавала, что они пришли… И еще они были очень осторожные. Боялись, когда в замочной скважине ворочался ключ, да и всяких громких звуков с улицы боялись.

* * *

Когда-то, мой возлюбленный, ты, должно быть, был царем. Или царем царей. Падишахом. Восточным правителем, жестоким и властным. Иначе откуда у тебя этот взгляд, убивающий птицу на лету, заставляющий луну краснеть, смущающий меня? Вскинешь бровь, и я иду. Взглянешь – и замолкаю.

– Хватит трепаться, – оборвал он поток моего красноречия. – Лучше посмотри на себя в зеркало.

– Ты с ума сошел. Что я увижу в этом мертвом стекле? – ответила я, тем временем открывая сумочку и доставая оттуда маленькое зеркальце.

Зеркальце было куплено когда-то в музее Ватикана. На откидной крышке – Сивилла Дельфийская, молодая, по-крестьянски крупная, измученная грузом тайных знаний и ядами вызванных пророчеств, обреченная знать сокрытое, увековеченная итальянским гением. Она грустила о нас. Ведь мы с тобой, мой возлюбленный, не навечно вдвоем. Надо будет расстаться.

– Ну и? – начала вопрошающе я и тут же расхохоталась.

Ох уж это красное вино, бокал которого я только что выпила в гостиничном буфете. Над верхней губой оно оставило яркий ободок. Видимо, делая очередной глоток, я слишком сильно наклонила бокал.

Я люблю красное вино. Люблю наклонять бокал и наблюдать, как багряная влага скользит по его покатому краешку, не проливаясь. В этой игре стеклянного холода и солнечного тепла, добытого виноградом, я вижу целый мир… Как мама в рисунках ковра видела страны и государства, реки и моря, каких на земле нет.

– Меня все выспрашивают, – рассказывала она, когда мы давно уже жили вдали друг от друга, а папы не стало (она по-прежнему в Йошкар-Оле, в квартирке, где сейчас лежат обои, пахнет краской и сокрыта одна тайна, о которой я расскажу позже; я – здесь, в Израиле, стране медовых мифов и финиковых пальм). – Говорят, мол, Зоя Осиповна, ты теперь одна живешь, не скучно тебе? А как скучно, доченька? Некогда мне скучать. Утром встану, умоюсь-оденусь, чайник поставлю, покойничков всех чай пить позову. И прошу за вас, чтоб здоровье, счастье было. Потом за хлебушком схожу. А вот вечером уже, когда дела переделаю, сяду отдохнуть и на ковер всё смотрю. А там, доченька, сначала просто узоры, а потом каких только чудес не показывается. И города какие! И люди в кафтанах красных, сапогах сафьяновых. А по рекам лодки большущие плывут! А ниже этого еще мир, а под ним – другой! Не знаю даже, сколько этих стран одна на другую нанизано. Никто друг дружку не видит, делами своими занимаются и даже не знают, что над головой у них кто-то ходит и под ними кто-то живет. Некоторых людей я не по одному разу, доченька, видела. Один – царь, не царь – а уж так на меня зыркал. Я его даже спросить хотела, кто таков…

– А чего не спросила?

– А как спрашивать-то, доченька? Он по-русски-то не говорит, наверное.

– А тот, то ли зверь, то ли человек мохнатый, который к тебе приходил и сказал, что тебя с матерью любит, он на каком языке говорил?

– Не знаю, как-то сказал. Без слов сказал, а я и поняла. Как же это так…

Мама растерялась. Сама себе она таких вопросов не задавала – зачем? Она верила в чудеса и никогда не объясняла невероятное обыденным.

В крае волшбы, откуда родители Зои, Осип и Марфа, скалы – это окаменевшие давным-давно люди; деревья – живые существа, сорок дней по своей смерти плачут, когда их срубят. Камни издают звук пустоты, приближаясь к вратам обратной реальности. А ключи от тех ворот брошены в колдовские лабиринты, откуда живым не выйти. Рыбачьи сети забирают в плен ветер, и тот поет древние руны на своем свистящем языке. Серебряные речки-бесприданницы плачут и бьются о скалистые пороги, и брюхаты они рыбой, и не скрыть того… Они оба карелы, Осип и Марфа. Из Карелии, края волшбы…

Мой царь задумчиво молчал. Иногда он любил неизвестно о чем молчать с таким вот видом, как сейчас: брови насуплены, глаза полуприкрыты, руки скрещены на груди.

Вальяжен и властен, глубокомыслен и пуст. В нем сочетались разные эпохи, настроения, стили, мысли. И что из всего этого победит в следующую минуту – зачастую не знал даже он сам. Его лицо тоже было текуче, и черты одновременно казались и благородными, и не очень. Но был один взгляд – он обжигал меня. Помогал забыть момент настоящий и очутиться в плену. Этот плен был сладок, как мед на устах моего возлюбленного, и даже кобылицы, запертые в стойле моих зрачков и рвущиеся на волю, вдруг затихали. Этот его взгляд мог сжигать время. И превращать меня в меня же, но другую… Именно этого царя мама видела в своих коврах. Это на нее он смотрел с разных этажей мироздания. Спросите, зачем? Отвечу: хотел еще большей власти надо мной. И хотел, чтоб мама помогла ему в этом.

Но мама больше верила снам, а не голографическим фок усам. И потому не отнес лась серьезно к му жчине этому. К тому же я была в ту пору замужем. За тем самым «белым медведем», которого она увидела во сне, когда мне было всего-то семнадцать лет. А привел его дедушка Осип.

«Выйдешь ты, доченька, за светловолосого, голубоглазого», – глядя неодобрительно на моих друзей, поклонников, воздыхателей, товарищей, ухажеров, кавалеров и женихов, говорила она. Все они были иной масти: то глаза карие, то волосы темные. И у того, что в ночь смотрел и умер в пыли, волосы были черные, а глаза – цвета синего инея. Никто, никто, ни один не подходил под материнское пророчество. «Сон ведь до десяти лет сбывается», – словно оправдываясь, говорила она.

Прошло семь лет. Масть всё не шла. Белый медведь с голубыми глазами так и не появился в моей жизни; впрочем, я сильно его и не ждала. Я уже было и чемоданы упаковала, чтоб уехать к тому, другому, кто называл меня царевной-снегурочкой и ждал. Но нет. Судьбе не перечат. Не своевольничают, не путают ей карты. У судьбы свой расклад, свои планы на человека. Ей лучше знать, где его место. Ведь она – хозяйка житейского балаганчика, а не мы. Мы – крепостные актеры, невольники.

Мне лично, может быть, лучше было бы на каблучках, да по театрам, да по выставкам, да с мужем-журналистом. Но за меня решили: замуж – за светловолосого, голубоглазого, еврея, гения. Чтоб встреча состоялась – надо в чистом поле меня с бабкой-колдуньей столкнуть, растоптать, изувечить мое молодое тело, а потом дать силы встать. А суженого, даже не подозревающего о моем существовании, тем временем отправить не куда-нибудь, а в Карелию, бурные пороги на утлой лодчонке преодолевать, на байдарке. В Карелии – гиперборейские исполины и древние боги мои незримо меж скал ходят и указуют путь странникам. Не всем, конечно. Тем, кого выберут. Выбрали его. Для меня. Дальше, как говорила мама, ни в сказке сказать, ни пером описать…

* * *

– Так мы сегодня уезжаем? – спросила я своего возлюбленного, царя своего придуманного. Он ходил из угла в угол комнаты в пражской гостиничке и явно не торопился паковать чемоданы.

– Куда? – спросил он.

И правда, нам некуда было ехать. Мой дом за тридевять земель, его – за семью морями. В Праге мы встретились случайно, и остались, наверное, зря. Что эти украденные два дня могли решить, если предыдущие годы расставания ничего не изменили?

И вот что еще интересно. Потом, уже дома, нежась в инжировой дымке зимнего левантийского солнца, вспоминая встречу нашу, – никак не могла связать концы с концами. Считала и пересчитывала. Но реальное количество дней, проведенных в Праге, никак не совпадало с датами приезда и отъезда… Странно… В моих отношениях с этим человеком всегда было много странного. С самого начала, со встречи в Петербурге…

* * *

Я лежала в грязи. Глазами в небо. Глаза мои цвета ратного, отцовского, в которых смех и топот коней, смотрели в бель небесную, и полнил их ужас. Мне оторвало половину тела. Падают последние капли жизни, и никто не знает, где я. Позвоните папе. 6-12-38. Позвоните папе. 6-12-38. Говорю я бегущим ко мне людям. Говорю – и не могу сказать. Они бегут – и не приближаются. Я умру – и они не будут знать, кто я и откуда. В сумке – помада. Пустая пачка от сигарет. Коробок. Полный пепла. Кошелек. В нем три рубля. И мелочь. Рубашка. Белье. Нет паспорта. Я не взяла его с собой. Никто не найдет. Позвоните папе. Потом разыщут. Будут искать – и разыщут. Меня. Через три дня. Опознают. Мое тело. А где – я? Я и небо. Небо спускается на землю и окутывает меня легким одеяльцем облака, забирая боль. Мне не больно. Ангелы мои…

Люди наконец-то добегают. Другие, которые еще не добежали, тащат грязные занозистые доски. Это носилки. Я лежу под откосом. Липкая черная грязь. Светлые мои волосы. Спутаны. В грязи. Поднимают мне голову. Лишь тогда. Вижу. Меня. Не раздавило. Пополам. Меня еще можно сшить.

Толкнула бабка. Марийка. Под колеса. Грузовика с прицепом. Сама полетела в кювет. Я – под жернова смерти.

Колеса – метр двадцать высотой. Двойные. Вижу их. Медленно-медленно крутятся.

Белая берцовая кость на черной земле – черно-белое фото на память. Срезанная начисто голень лежит в стороне. В капроновом чулочке. Другая нога с оторванной стопой, на которой туфелька цела и каблук цел-целехонек, выбита, вывернута, вывихнута. Вбита ударом в глубь таза. И всё это месиво вместе со мной складывают на дощатые строительные носилки. Кареты скорой помощи нет уже сорок минут. Но люди не уходят, ждут, смотрят. Они все равно уже опоздали туда, куда спешили.

Я очень хочу курить. В кармане – чинарик. Помню. Чувствую его запах. Вытащить не могу: руки, как мокрые простыни, выкручены судорогой. 6-12-38. Позвоните папе.

* * *

Медолапый одет в бурую шубу, источающую тяжелый удушливый запах. Под ней, опоясывая тушу, крепко затянут кушак. На прилипших к мясу остатках домотканой одежды крепятся бронзовые пряжки. Некоторые из них сломаны, а кожаные ножны, богато украшенные орнаментом, – пусты.

Он давно уже прибыл в страну людей, его срок истекает. Но он все еще своей лапой может переломить хребет лосю, повалить дерево, перевернуть камень-валун, задрать корову, убить охотника.

Он, Охто, так зовут его корелы, воин. И пусть его прежние ножны пусты, но зубы – кинжалы и жернова; но когти – резцы и серпы. А сейчас он ждет другого воина. Будет бой. Либо он победит, разорвав охотника в клочья. И тогда тот отправится к своим покойникам. Либо будет повержен. И тогда Охто освободится от звериного облика и вернется к божественным предкам.

Медолапый лежит в берлоге, спит не спит, но чует охотника. Вернее, знает, что тот придет. Медведь, известно, не только понимают речь людскую, он – провидец.

Охотник – мой дед, Осип. У Осипа рогатина и финский нож пуукко, с деревянной рукоятью, чтоб рука не примерзала. Ростом дед высок, метр девяносто, силой не обделен.

Это его последняя охота – скоро идти в царскую армию, в Петербург, служить в лейб-гвардии Кексгольмском императорском полку. Отборные гвардейцы – такие же парни, как Осип, – статные, высокие, голубоглазые, светловолосые – сплошь прибалты да карелы, – шли на службу царскую, а попали в сущее пекло – крах России. Год на дворе 1917-й. Осипу – двадцать.

Медведь знает, что этой ночью один спал охотник, без женщины: нельзя с женщиной спать перед охотой; знает, что вышел со двора затемно; знает, какими задворками шел-пробирался, и почему только окольными путями, тоже знает. Нельзя, чтобы идущего на медведя кто-то видел, особенно – бабы. Видел не видел – зрил мохнатый, как на перекрестье звериных троп Осип останавливался, и слышал, как заклинания произносил.

Знал еще, что зайдет охотник в сторожку и руны свои ножом вырежет над дверью, чтоб охота была удачной, чтоб живым вернуться. Еще знал, что отец Осипа нарушил закон, за что и поплатился. Убил сорокового берложника. Сороковой – запретный. Нельзя было. Немало это силу рода поубавило.

Медолапому ведомо, что сам Осип успел уже восьмерых заложить с одним ножом в руках, но те молодые были медведи, дурни, только на силу рассчитывали. Ловкостью их Осип превзошел.

Всё-всё знал большой бурый медведь, сквозь сон видевший ступающего осторожно по ледяному насту Осипа, сына Василия.

Не знал только исхода битвы. Час смерти не прописан доподлинно, когда встречается охотник со зверем. Это – честный поединок.

Но кто победит?

Если звирь, то меня не будет. Осип не женится на Марфе. Марфа не родит Зою, и никого из своих шестерых детей не родит. Зоя не приведет меня на этот белый свет. И медноволосой моей Герды не будет, и ее братьев… И этого сказания.

А если корел победит медведя, то будет пир. Вся деревня придет пировать. Шкуру постелят на лавку, голову на поднос возложат, поднос в красный угол на стол водрузят. Песни петь будут, медведя величать, охотника хвалить. Мяса есть не станут. Карелы медведя не едят, он без шкуры – человек, только ноги чуть коротковаты. Потому назавтра останки хозяина в лес снесут, череп на ель повесят, кости в корнях дерева зароют – похоронят честь по чести, как положено.

Шкуру продавать станут, она дорого стоит: жизнь на кону была, медведь и задрать мог. В Петербурге за такие деньги с утра до ночи без продыху целый месяц работать надо, не пить, не есть досыта.

А вот лапу медвежью никто продавать не повезет. Она – оберег, от злых чар защита. Лучший подарок на свадьбу карельским девушкам, которые тоже охотиться умеют, и рыбу ловят, и без ножа на поясе не ходят. Карельские девушки – смелые, молчаливые, быстрые, как ветер севера. А медведя увидеть им во сне – означает замуж скоро выйти…

* * *

Мама, когда сон про белого медведя увидела, пришла к Марфе. Марфа тоже в Йошкар-Оле оказалась, горя досыта хлебнув и сто лаптей истоптав, прежде чем потерянную доченьку свою Зоиньку в глухих лесах найти, в сиротском страшном доме. И Иван, непоседа и музыкант, старший мамин брат, сюда, к матери, после японской войны приехал и отца привез; и Петро, на финской контуженный, тут жить стал; и Сашка, отец Герды моей отважной и двух ее братьев. Великой войной, свинцовым ее дыханием, ураганным ветром занесло их в тогдашний медвежий угол, в глушь марийскую, болотную.

Три гнезда у семьи маминой было на этом свете – в Карелии, Петербурге и в Марий Эл. В третьем и остались они спать вечным сном. Хотя какой же это сон? На тот свет ушедшие вовсе не спят, не едят. Нет в этом надобы. А вот дел у них много по ту сторону земной жизни. И одно из них – помогать нам, оставшимся, здешнюю вахту стоять…

Так вот, медведя белого, голубоглазого, моего мужа будущего, в сон мамин Осип привел, сказав, что для меня привел. Дед был тогда уже на том свете, где все сюжеты жизненные зарождаются, и, видать, силу имел… Это мы думаем, что сами своей судьбой управляем. Но нет. Загробный мир, параллельный мир, волшебный мир, заколдованный, и вообще – все нанизанные друг на друга миры имеют на нас влияние непосредственное. Всё связано со всем, и вся текучесть событий и времени проходит сквозь нас, как сквозь реку. Только мы сопротивляемся этому, создаем пороги. Иногда – непроходимые.

* * *

Это был странный день. Странная встреча. Случайность.

Нет, в случайности я не верила. Слишком хорошо знала, чувствовала, что в этой бездонности хаоса есть тропы, в этой непроглядной тьме есть маленькие фонарики. И когда вдруг по наитию подошла к этому человеку, знала, что подошла неслучайно. В случайности я не верила. Верила сама себе – себе истинной. Но не всегда могла быть такой – ибо тоже жила среди людей.

А тогда людей вокруг не было. Было дыханье влажного ветра, был шелест мокрой петербуржской листвы, был таинственный изгиб позднего лета. Слова ничего не значили. Слова – маленькая прелюдия к выстраивающемуся миру. И я начала выстраивать этот мир шероховатыми фразами, удивляясь своему измененному голосу.

Ты что-то отвечал. Потом долго меня слушал, впитывая, поглощая, принимая. В твоих глазах жило солнце – его было очень много в твоей жизни. Но вместе с тем какие-то иные блики подсвечивали теплую игру света твоих глаз.

Огонь инквизиции, узнала я. Ну что ж, мы давно не встречались.

Поднявшись по белой мраморной круговой лестнице, мы оказались в маленькой каморке. И здесь начал говорить ты. Говорил, говорил, говорил. Течение твоего голоса несло меня в открытое море. Море начиналось прямо здесь, у носка моей туфельки. И не кончалось нигде. Только под ногами моими была уже не вода, а свежеструганные корабельные досочки. Воздух, обтекая лицо, превращал его в маску. Паруса за спиной были крыльями.

Но эти крылья были туго привязаны к мачте. Я не могла ими взмахнуть, хоть и летела, стремительно и ровно. Мои застывшие закрытые глаза начинали видеть прошлое. Я уже знала, что у нас было прошлое.

– Почему плачешь? – спросил ты.

Шум моря утих. Языки пламени, сверкнув золотыми боками, растаяли. Я услышала твой голос. Нормальный голос нормального человека.

– Я не плачу, – ответила я.

Я действительно не плакала – просто начала видеть будущее. Будущее, которое было рождено несколько столетий назад. И слезы мои были оттуда.

Наутро мы расстались. У меня тогда были силы расстаться навсегда. У тебя – нет. Ты тоже знал про неслучайности. И бессилие твое перед прошлым долгом было сильнее тебя.

– Я буду ждать тебя, – сказал ты.

С тех пор я приходила к тебе каждую ночь. И каждую ночь выбирала разные дороги…

Путь, который мне предстоял в тот вечер, был труден. Это был путь испытаний, это была сгущающаяся тьма, коряги под ногами и цепляющиеся за платье и за волосы старые ветви старых деревьев. Когда, обессиленная, мокрая от проливного дождя, я все же смогла перешагнуть порог, дом был пуст. Он был пуст впервые за эти долгие месяцы.

Ну что ж, придется подождать, решила я и начала стаскивать с себя мокрое платье. Оно никак не снималось: мешали крылья, которые тоже отяжелели от крови и грязи. Я закинула руку за спину, рванула плотную ткань. А когда опустила руку, увидела, что она в крови. Боли не чувствовалось. Ни смятения, ни ужаса, ничего. Я смотрела на свое крыло, лежащее на полу твоего дома, смотрела долго, внимательно. Потом, еще немного подумав, вновь закинула руку за спину, тонкими измученными пальцами оторвала второе крыло. Очистив оба от крови и грязи, поставила в угол и ушла.

Я шла по прежней дороге, которая начала чуть светлеть, шла медленно и отрешенно. Я не оглядывалась, потому что боялась в закатном солнце, в которое погружался твой дом, увидеть отблески иного огня…

– Ты и вправду можешь чего-то бояться? – спросил мой царь, сидя по-восточному на полу возле раскрытого чемодана в нашей гостиничной келье в Праге. В городе тысячи башен, черепичных крыш, чертей и божественных аллегорий готики. Кстати, там и сейчас сжигают ведьм.

В ночь на первое мая, в Вальпургиеву ночь.

Вся Прага кишмя кишит колдунами, дряхлыми ведьмами, и молодыми, и ведьмами-девочками, бесами ряжеными и прочей нечистью. А на Славянском острове, в самом центре Праги, посреди Влтавы, в идиллическом парке перед прекрасным дворцом – дикая музыка и жуткие пляски, вакханалия и шабаш. И – костры. И – чучела ведьм. И – дым. И – обезумевшая память, пленница греха. В средневековье жажда зрелищ утолялась чужой болью, воплем до небес. Чем сейчас ее утолить? Стадо ряженых бредет, ликуя, к кострам, бесное вместо небесного – мерзость, выползающая из тайников.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?