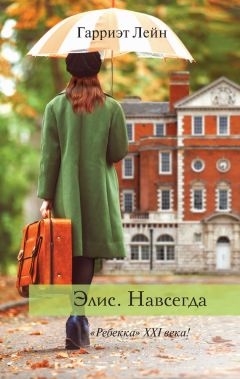

Читать книгу "Элис. Навсегда"

Автор книги: Гарриэт Лейн

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Бросив сумку на пол, я сажусь на кровать, протягиваю руку, беру журнал и начинаю листать. Он состоит из советов по домашнему изготовлению свечек, рецептов блюд из свеклы и рекламы очаровательно уродливой сине-белой фаянсовой посуды. Есть и специальное предложение на вазы и метлы, изготовленные в Швеции слабовидящими людьми. Мне в это плохо верится. Я кладу журнал поверх остальных и тщательно выравниваю стопку. Не хочется, чтобы мама подумала, будто я могла читать подобную чушь.

Все следы прошлой жизни, как и моей личности вообще, из этой комнаты давно исчезли. Праздничные розетки для платьев, плакаты, фотографии всем классом в рамках, сборники анекдотов, собрания сочинений К.С. Льюиса и Лоры Ингаллс Уайлдер [5]5

Английские детские писатели.

[Закрыть], наволочка для подушки, вышитая мной крестиком в девять лет, и еще много пыльных, но памятных вещиц отправились на свалку. Правда, в нижнем ящике письменного стола еще лежат мои почетные грамоты и аттестат зрелости, коллекция марок и обувная коробка со старыми любительскими снимками. Но это все, что осталось от меня в доме.

Шторы на небольших мансардных окошках моей спальни были прежде желтыми с красно-оранжевыми кружевами по кромке. Теперь они из набивной ткани в стиле «Туаль де Жуи», с пастушками и дамами на качелях – носочки оттянуты, ленты на шляпках развеваются. Когда их сменили? Кто-нибудь спрашивал у меня разрешения или одобрения?

Снизу доносится дребезжание стекла во входной двери, когда мой отец сначала открывает, а потом закрывает ее за собой.

Я раскидываю руки на одеяле, чувствуя ладонями тепло смеси хлопка с синтетикой и неровности изношенных пружин под тонким матрацем. Встаю, расстегиваю «молнию» на сумке, чтобы достать зубную пасту, щетку, расческу и папку с рукописью Суниля Ранджана. Мне доставляет удовольствие видеть ее на столике у кровати. Я начинаю ощущать себя другим человеком. Если угодно, специалистом, с чьим мнением кое-кому придется считаться.

Когда я спускаюсь вниз, мама все еще возится в кухне, а отец ходит вокруг обеденного стола с кувшином воды, наполняя расставленные на нем высокие стаканы. Увидев меня, он ставит кувшин в сторону, чтобы поздороваться и поцеловать. Я рассказываю ему о своих впечатлениях от поездки из Лондона сюда («Ты уже видел новый хозяйственный магазин «Би энд Кью», который открыли на окраине Тьюфорда?»), когда с легким предупреждающим восклицанием входит мама, неся перед собой прозрачное блюдо с жареным фаршем и картошкой, и заставляет нас расступиться. Нам с отцом приходится встать по углам, чтобы дать ей пройти к столу.

– Надеюсь, вы успели как следует проголодаться, – говорит она.

Блюдо она устанавливает на металлический треножник, под ним лежит пробковая прокладка, потом скатерть, а еще ниже – клеенка. В общем, защита такая, будто мы собираемся есть за антикварным георгианским столом из махагона, а не за дешевой деревяшкой из «Формики».

Едят в доме моих родителей долго и помногу. Кроме основного блюда, всегда присутствуют многочисленные закуски и десерты, и прибывают они по команде одна за другой. Паузу сделать нельзя. Тебе поочередно протягивают тарелки то с обернутыми в фольгу шоколадками, то с полосками чеддера, то с желтыми ломтиками дыни, то с солеными орешками, то с печеньем, покрытым сверху джемом, то с кубиками сыра с плесенью. А за этим непременно следует жестянка с пропитанными ликером венскими бисквитами. Ужин превращается в бесконечное уничтожение все новых и новых блюд. Приготовление пищи, процесс ее потребления и последующая уборка со стола занимают все время, которое мы могли бы использовать с большей пользой. К примеру, заняться тем, что делают нормальные семьи, когда собираются вместе: отправиться на прогулку, сыграть в «монополию» или в «города», поговорить не только о дорожных пробках и прогнозе погоды.

Впрочем, иногда моя матушка все же невольно сталкивается с жестокими реалиями внешнего мира: забастовки, перебои с бензином, снежные бури, резкий рост цен на пшеницу. Любой подобный катаклизм вызывает ее панические звонки с настоятельными рекомендациями, чтобы я немедленно создала запас провизии, прежде чем из супермаркетов сметут хлеб и молоко. У нее самой в гараже стоит гигантская морозильная камера, ее содержимое поможет продержаться по меньшей мере несколько недель апокалипсиса, причем меню конца света включает замороженных цыплят «по-королевски», говядину с оливками, цыганские пироги и прочее, тщательно помеченное и сложенное в металлические контейнеры, какие обычно используют для своего товара торговцы мороженым.

В Лондон мои родители приезжают только в тех случаях, когда избежать этого нельзя. И хотя обычно они останавливаются у Эстер, в доме которой в Майда-Вейл есть настоящая гостевая комната, раз в сто лет им приходится провести ночь на моей раскладной софе. Разумеется, подобные визиты становятся для матушки чрезвычайным испытанием, и ей приходится прикладывать неимоверные усилия, делая вид, будто она чувствует себя вполне комфортно там, где на самом деле видит вокруг себя лишь вражескую территорию. «Выглядит соблазнительно», – бормочет она, когда я ставлю перед ней тарелку с ризотто. Или: «Мне буквально половинку», – если я начинаю крошить ей в салат авокадо. Однажды после одного из моих ужинов я неожиданно вошла в комнату, и бедной маме пришлось быстро отвернуться. Разговаривать она не могла, потому что ее рот был забит поедаемыми бисквитами.

Обертки от шоколада и яблочные огрызки, которые я неизменно нахожу в корзине для мусора после их отъезда, всегда служат мне немым укором.

И вот мы сидим и едим, сидим и едим. Кулинарные изыски моей матери порой приводят в замешательство. Она воображает себя идеальной домохозяйкой, но к готовке относится скорее как тюремный повар, для которого его работа – разновидность наказания, и это хорошо чувствуется. Вот и творожный пирог в исполнении мамы примерно из той же серии.

– Фрэнсис говорит, что в Лондоне очень шумно, – по-своему интерпретирует мама для отца мои слова.

Папа многозначительно поднимает вилку и сообщает, что Стюарт Пирсон на прошлой неделе ездил в Лондон навестить Клэр и внуков.

– Клэр ведь живет недалеко от тебя? – спрашивает мама. – Ты с ней видишься?

Насколько мне известно, Клэр живет в Эктоне, а я с трудом представляю, где это. Мы с Клэр не были подругами, даже когда вместе ходили в первый класс школы, а теперь она стала директором по маркетингу в фирме «Юнилевер», обзавелась мужем, двумя детьми, и нам практически не о чем с ней говорить, встречаясь раз в год на новогодней вечеринке у Пирсонов.

– Кажется, я видела, как на прошлой неделе она входила в «Селфриджес», – на ходу сочиняю я. – Но мы находились так далеко друг от друга, что я не совсем уверена, она ли это была.

Я прокладываю вилкой дорожку в картофельном пюре на своей тарелке, чтобы подливка стекла с вершины вниз, как делала еще ребенком, не зная, что не вся еда имеет такой же вкус.

– А с Эстер и Чарли ты встречалась в последнее время? – спрашивает отец.

Я отвечаю, что сидела с их детьми пару недель назад, и некоторое время мы обсуждаем Тоби и Руфуса. Вообще-то мне нравятся мои племянники, но только если не приходится проводить с ними слишком много времени и слишком часто. Чересчур тесное общение никому из нас не на пользу, и к тому же у меня вызывают серьезные сомнения педагогические приемы, к каким прибегает Эстер. Однако опыт подсказывает, что родители не желают об этом знать. Папа и мама склонны обсуждать слегка идеализированные образы своих внуков, нежели двух шумных и вечно чумазых малышей. Это становится особенно очевидным, когда мы все собираемся здесь или дома у Эстер в канун Рождества.

Порой у меня зарождаются подозрения, что семья нужна моей матери для того, чтобы ей было о чем поболтать с миссис Такер, когда они случайно сталкиваются нос к носу в супермаркете «Теско». Она и сейчас не очень внимательно слушает мой рассказ о Тоби и Руфусе. Впрочем, мама никогда не была хорошей слушательницей. Чужие слова она неизменно использует лишь как подсказку темы, на которую готова много говорить сама. Стоит мне упомянуть об увлечении Тоби конструкторами «Плэймобил», и мама сразу перебивает меня, рассказывая, как однажды мы с Эстер построили себе домик из вешалки для сушки белья и всех чистых полотенец, найденных в шкафу. Эту милую историю я уже слышала миллион раз. Интересно, насколько в сознании мамы связаны тот ребенок, которым я была когда-то, и я нынешняя, взрослая женщина? Ведь обычно ее рассказы о моем детстве звучат так, словно все происходило в основном с ней самой, а я имела к событиям лишь отдаленное отношение.

Трапезу венчает десерт в виде карамельного крема, поданного в вазочках на высоких ножках, а потом я помогаю убрать со стола. У нас впереди целый вечер: невыносимо долгий вечер, такой же плоский и безликий, как поля позади дома. До отхода ко сну у нас несколько часов.

Мы убиваем время сначала за кофе с пластинками мятного шоколада в скользких обертках, а мама тем временем уже накрывает стол к завтраку. Затем мы смотрим по телевизору, как несколько финалистов конкурса сражаются между собой за право получить роль в лондонском театральном мюзикле, после чего начинается фильм – приключенческая картина, действие которой происходит в Древнем Риме. Причем мама всякий раз беспокойно ерзает в кресле при виде кровавой схватки или откровенной любовной сцены. Когда кино во второй раз прерывается рекламной паузой, она собирает чашки, фантики из-под шоколадок и говорит:

– Ну что ж, Фрэнсис, надеюсь, у тебя есть все необходимое. Хороших тебе снов, милая.

И в полутемной гостиной остаемся мы с отцом, сидя рядышком, как два космонавта в ожидании начала обратного отсчета.

Иногда я слышу лай собаки. Теперь в нем меньше злости, словно она начала привыкать к своему новому положению в доме, будто ею уже овладела полнейшая безнадежность.

Фильм до конца мы не досматриваем, переключившись на десятичасовой выпуск новостей.

Позже, уже в своей комнате, когда я снимаю обертку с кусочка мыла (крошечного и жемчужно-розового, похожего на китайский пельмень дим-сум), чищу зубы над крошечной раковиной, протираю влажной фланелькой лицо, мне слышно, как отец с неожиданной почтительностью сопровождает Марго по дому и выводит через парадную дверь наружу. «Давай, старушка моя, самое время глотнуть свежего воздуха». Я приоткрываю штору и наблюдаю, как эта пара начинает обход лужайки общественного парка, медленно передвигаясь от одного благословенного круга света под уличным фонарем к другому. Располневший пожилой мужчина и толстая пожилая собака бредут сквозь ветер и темноту.

Через пятнадцать минут слегка дребезжит стекло в двери и щелкает замок. Лежа в постели с рукописью, стоящей вертикально у меня на груди, и с блокнотом и ручкой, приготовленными на прикроватном столике, я слышу, как когти Марго скребут по доскам пола в коридоре. Бормоча пожелания спокойной ночи, отец отводит ее в беседку, а потом поднимается по лестнице, хрипловато и тяжело дыша при каждом шаге.

В туалете включается вентилятор вытяжки. Спускают воду в унитазе. Вскоре наступает тишина.

Это дом, где я выросла, но он ничего для меня не значит, как и я ничего не значу для него. Попадая сюда, я не чувствую себя более умиротворенной, не встречаю понимания, которого мне порой так не хватает. Напротив, нигде я не ощущаю острее одиночества и отчужденности ото всех остальных.

Здесь я научилась ходить и говорить. Часами сидела в гостиной и, высунув язык, писала карандашами письма на бумаге для аппликаций. Сеяла семена горчицы и кресс-салата во влажные грядки огорода за кухней. Утром после Рождества я спускалась вниз, чтобы получить в подарок кукол, роликовые коньки или велосипед, которые позднее сменили купоны на покупку книг или дизайнерские джинсы. Я валялась на лужайке под старой бузиной и с упоением читала. А потом уехала, и теперь у меня такое ощущение, будто я никогда не жила тут.

Всхлипывает труба радиатора, когда отопление отключается на ночь. Я меняю позу на узенькой кровати, рассматриваю тени, которые отбрасывает на потолок абажур лампы, и стараюсь вспомнить, каково это было – взрослеть в родительском доме. И не помню, чтобы была здесь как-то по-особенному счастлива или несчастна. Мое детство просто случилось со мной, как с большинством других людей. В свое время оно казалось мне бесконечной чередой страхов, мечтаний, маленьких секретов, но в отдалении детство видится таким же тоскливым, как и то существование, которое я веду сейчас. Делилась ли я с мамой своими радостями и огорчениями в школе? Уверена, что нет. Ей никогда не хватало времени выслушать меня. У нее всегда были другие заботы.

С Эстер возникали проблемы, она постоянно огорчала родителей, а позже начала тайком исчезать из дома, чтобы встречаться с мальчиками. Помню, каким облегчением для всех стал ее отъезд на учебу в университет. Я же была другой: хорошей девочкой, тихоней, управляемой и послушной, – делала что мне велели, избегала неприятностей, никому не доставляла хлопот. Но чем дальше я удалялась от этого дома, тем более он становился чужим и уже давно не воспринимался как родной.

Ненадолго должны заехать Пирсоны, чтобы выпить с нами по стаканчику перед воскресным обедом. Могут также заглянуть Терри и Уэл Крофт, если только сумеют выкроить время, потому что в Фулбери-Нортоне началась ярмарка антиквариата, куда им непременно нужно попасть. До ухода на покой Терри и мой отец были партнерами. Адвокатская контора «Торп и Крофт» с офисом на Бек-стрит между полицейским участком и развлекательным центром.

Если я опаздывала на автобус после занятий, то направлялась туда и дожидалась, когда отец освободится и отвезет меня домой. В приемной у них стояли два удобных кресла с широкими спинками, и я занимала одно из них, чтобы сделать домашнее задание по французскому, положив тетрадку на журнальный столик и освободив на нем немного места между старыми воскресными приложениями к газетам, откуда были вырваны все странички с рецептами. Пенни, секретарша, заваривала для меня чашку чаю и угощала розовой вафлей, коробку с которыми хранила в нижнем ящике бюро. Интересно, что сталось с Пенни? Мне всегда виделось в ней нечто нелепое, но лишь через много лет я поняла, что она попросту носила парик.

Между тем моя мама вне себя от волнения.

– Боюсь, тебе придется как-нибудь обойтись самой, – говорит она, с трудом сдерживая возбуждение, когда я спускаюсь к завтраку. – Ты же знаешь, где что лежит. А я очень занята… Рисовые шарики в буфете. Там же найдешь мюсли, кукурузные хлопья и все остальное. Нет, это молоко не трогай, дорогая. На нижней полке есть початая упаковка. Хлеб в хлебнице. Джем тоже в буфете. Может, ты захочешь заварить «Боврил» [6]6

Концентрат мясного бульона.

[Закрыть]?

Посудомоечная машина трудится на износ. Плита уставлена кастрюлями и сковородками, а кухонный стол покрыт подносами со стаканами, чашками и салфетками. Когда я заливаю молоко в миску с хлопьями, мама заканчивает просушивать зеленый горошек и тоже ставит его на плиту, готовясь к обеду, до которого не менее трех часов.

Отец успел сходить за газетой – «Обозреватель» они не покупают как слишком левацкий с точки зрения политики – и теперь сидит на диване, методично изучая полосу за полосой. Он постоянно издает короткие смешки и качает головой. Когда я присоединяюсь к нему, зачитывает отдельные фразы из статей: о странном вирусе, который губит конские каштаны, об очередном скандале с участием одного из младших членов королевской семьи или же особенно потешный пассаж из статьи ресторанного критика.

– Нет, ты только послушай это, милая! – восклицает отец, складывая газету так, чтобы было удобнее читать. – Тебе это понравится.

– Не снимай постельное белье со своей кровати, – доносится из кухни голос мамы. – Просто оставь все как есть. Я сама этим займусь во вторник.

– Хорошо, – отвечаю я и поднимаюсь наверх.

Как только я заканчиваю принимать душ и выхожу из ванной, раздается звонок в дверь. Пирсоны и Крофты прибывают одновременно, и когда я спускаюсь в гостиную, то сразу замечаю, что мама уже облачилась в свой «социальный камуфляж»: стеклянные глаза, чуть испуганная улыбка, абрикосового оттенка помада на губах и густой слой лака на волосах.

Я подхожу к гостям, пожимаю им руки. Стюарт Пирсон называет меня Эстер и смущается, когда его поправляют.

– Ну конечно, вы же у нас журналистка, – говорит он.

Я часто задумываюсь, насколько моим родителям приходится приукрашивать подробности моей профессиональной деятельности. Эстер преподает историю в солидной лондонской частной школе для девочек и в подобной помощи не нуждается.

– Можно назвать это и так, – отзываюсь я, а мама спешит протиснуть между нами блюдо с хрустящими картофельными чипсами.

Терри Крофт перекладывает бутылку пива из правой руки в левую и берет пригоршню.

– Не самое лучшее время настало для газетчиков, как мне представляется, – замечает он.

– Верно, – киваю я. – У нас только что прошла первая волна сокращений, но нас предупредили, что это еще не конец.

– Мне кажется, что вы удержитесь на плаву, – вмешивается Стюарт Пирсон. – В чем ваш секрет? Как вы ухитряетесь делаться незаменимой?

– О… Наверное, лучший метод – сидеть и не высовываться, – отвечаю я. – Залечь на дно. Правильно расставлять знаки препинания и надеяться на лучшее.

– Вы сейчас работаете над чем-нибудь интересным? – спрашивает миниатюрная Уэл Крофт, глядя на меня сияющими, немного удивленными глазами.

Подобные вопросы всегда ставят меня в затруднительное положение. Ведь даже если я скажу ей правду и признаюсь, что провожу значительную часть рабочего дня, исправляя чужие грамматические ошибки, она едва ли поверит.

– Сейчас я пишу рецензию на одну книгу, – отвечаю я, и мне вдруг начинает нравиться, как это звучит. – Делаю предварительные заметки. Новый роман Суниля Ранджана.

– Я много слышал об этом индийце, – говорит Стюарт Пирсон.

– Он вообще-то родом из Бангладеш, – чуть слышно бормочу я, уткнувшись в свой бокал со сладким белым вином.

– По отзывам, он большой художник слова, – продолжает мой собеседник. – Прочитаю роман. Непременно. Жаль, что на чтение художественной литературы у меня почти не остается времени. Я всегда удивляюсь, как другие находят возможность много читать.

И они переключаются на более важные, с их точки зрения, темы: гольф, рыбалку, сбор средств в фонд «Ротари-клуба», деятельность приходских церковных комитетов, организацию вечерних лекций в местном колледже. Между строк понятно: чтение – пустая трата времени для дилетантов. И они соль земли. Столпы местного общества. Мне вдруг становится жаль, что мы не можем поговорить о чем-то действительно интересном – например, о назначении нового викария, о предложенном проекте объездной дороги, о беременности несовершеннолетней внучки миссис Такер. Пока они красуются друг перед другом, мне даже перестает казаться страшным вопрос, который я обычно ненавижу: «Ну что, у вас уже есть на примете будущий муженек?» Лучше бы спросили об этом.

– Послушать вас, – говорю я, – странно, что вы хотя бы дышать успеваете.

Едва закончив фразу, я уже вижу, как отвисает челюсть моей матушки, словно где-то рядом только что грянул взрыв, и понимаю, что зашла слишком далеко. Но спасти ситуацию спешит Терри Крофт:

– А вот моя Уэл большая любительница чтения, – произносит он. – Вечно вижу ее уткнувшейся носом в книгу. Правда, дорогая?

Щеки Уэл Крофт слегка розовеют от смущения.

– Да… Признаться, мне нравится Джуди Арбатнот, – тихо говорит она. – Только ведь это не настоящая литература. Совсем не то, чем занимается Фрэнсис.

Я спешу одарить ее широкой поощрительной улыбкой и спрашиваю, продолжает ли она до сих пор помогать с организацией летнего лагеря для местного отделения «Брауни».

Издали доносится лай.

– Как поживает ваша собака? – интересуется Соня Пирсон, стряхивая крошки со своей шерстяной юбки.

– Ах, Марго очень нравится, когда нас навещают дети, – со вздохом отвечает моя матушка, складывая ладони перед собой так, словно собирается прочитать молитву или затянуть песню. – А когда они уезжают, рыщет по всему дому, верно, Роберт? Даже заглядывает под софу – не спрятались ли они там. Фрэнсис она просто обожает.

Я слышу, как она громоздит одну ложь на другую, но смотрю на отца. Тот помалкивает, потягивает пиво и смотрит в окно на заросли кустов во дворе. А потом мной овладевает желание расхохотаться и вслух развенчать нелепые и банальные фантазии мамы. Но я сдерживаюсь. И когда позже в тот же день возвращаюсь в Лондон, проезжая поворот на Бидденбрук, а потом и белый дом священника в Имберли с турникетом вместо калитки, то уже начинаю мыслить иначе. «Может, сказанное тобой перестает быть ложью, если сама не осознаешь этого? Если отчаянно хочешь, чтобы это было правдой? Чтобы все обстояло так, как возможно только в идеально устроенном мире».

* * *

Я отдаю Мэри готовую рецензию.

Но проходит несколько дней, прежде чем у нее доходят руки, чтобы ознакомиться с ней. Между тем грозовые облака вновь сгущаются над редакцией «Обозревателя». Сидя за своим столом, я замечаю, как недовольные сотрудники собираются у принтера, обсуждая сокращения заработной платы, предложенные многим схемы увольнения по собственному желанию с выплатой выходного пособия и те до нелепости огромные суммы, которые Робин Маколлфри, наш коротышка главный редактор с головой, формой напоминающей пулю, выплачивает в виде гонораров Джемме Коук, его новой любимой колумнистке. Все убеждены, что он с ней спит, поскольку ее писанина не стоит тех денег, какие она за нее получает.

Неформальные митинги стихийно возникают в «Альбатросе». В наши электронные почтовые ящики регулярно поступают меморандумы то от управляющего делами, то от заведующего отделом кадров, то от исполнительного директора издательского дома, то от руководства местного отделения союза журналистов, но ни у кого не находится для нас слов ободрения.

Даже Оливер заметно задергался. По крайней мере последние недели он не только старается являться вовремя на работу, но и терпеливо дожидается, когда уедет домой Мэри. То есть старательно прикрывает задницу, как поступают люди, чувствующие свою уязвимость.

В понедельник утром, как только Мэри прибывает на пятый этаж, Оливер подходит к моему столу с последним выпуском нашей газеты, которую заранее развернул на одной из полос книжного обозрения. Газету он бросает поверх моей клавиатуры и тычет пальцем в рецензию на новый роман Джейн Коффи, а если точнее – то в опечатку, которую я умудрилась проглядеть.

– Ну и как это понимать, Фрэнсис? Такой «ляп»! – восклицает он громко, чтобы его слышали не только в нашем отделе, но и соседи из отделов телевидения и путешествий. – Ты мне испортила воскресенье. Черт знает что такое!

Я уверена, что «телевизионщики» и «путешественники» навострили уши и переглядываются, заранее наслаждаясь перспективой стать свидетелями, как выволочку для разнообразия получат не они сами, а кто-то другой.

Меня начинает подташнивать, что происходит, когда я пропускаю ошибку в тексте. В подобной ситуации лучше не вступать в препирательства, а признать свою вину, хотя этого не произошло бы, пришли Оливер свою рецензию вовремя, а не в самый последний момент, и не поленись он сам перечитать написанное, прежде чем сдавать в печать. Но это сейчас прозвучит как жалкое оправдание. Я беру газету, смотрю на указанную строку и говорю:

– Извини. Сама не понимаю, как такое могло случиться.

Но Оливеру этого мало. Он уже набирает в легкие побольше воздуха, чтобы приступить ко второму раунду разноса. Неожиданно Мэри отрывает взгляд от письма и размеренным тоном, но с точно рассчитанной громкостью, чтобы ее услышали все, выдает:

– Фрэнсис не обязана нянчиться с тобой, Оливер. Ей хватает других авторов, отнимающих у нее много времени, но это главным образом внештатные сотрудники. А потому ты бы облегчил жизнь нам всем, если бы сам выверял тексты, закончив их писать, и сдавал в положенные сроки.

Она мило улыбается ему и возвращается к своей работе.

Оливер несколько секунд торчит у моего стола, растерянный и напуганный. От унижения по его шее и щекам быстро расползаются багровые пятна.

– Да, верно, я все понял, – бормочет он, забирает газету и поворачивается в сторону своего стола. – Я сам виноват. Прости, Фрэнсис. Больше не повторится.

Я смотрю в сторону соседних отделов и вижу, как Том из «путешествий» показывает мне оттопыренный вверх большой палец и беззвучно, одними губами произносит:

– Придурок.

– Кстати, Фрэнсис, – добавляет Мэри. – Хорошая рецензия. Спасибо.

После этого Оливер ведет себя предельно дружелюбно. По крайней мере в присутствии Мэри. Он заглядывает мне в лицо, положительно отзывается о написанной мной статье и обращается за советом по поводу вводных фраз и заголовков.

Пару раз неожиданно подняв голову, я замечаю, что он наблюдает за мной. Оливер сразу отворачивается, и мы продолжаем делать вид, будто ничего не случилось.

Через несколько недель Полли присылает мне на сотовый телефон сообщение, что все обстоит плохо, и ей хотелось бы как-нибудь утром встретиться за чашкой кофе. Я отправляю ответ, предлагая для встречи свой выходной день и ожидая, что она пригласит меня в расположенное рядом с ее домом кафе «Неро». Но Полли пишет, что заказала на одиннадцать часов столик в «Уолсли».

Я приезжаю заранее и гуляю по Грин-парку, чтобы явиться чуть позже назначенного времени. Почему-то я уверена, что Полли тоже опоздает. Первые ростки свежей травы пробиваются под деревьями, а небо такой голубизны, что сердце заходится от радости, и все в этой жизни кажется возможным. Служители парка расставляют шезлонги – впервые в этом году. Я наблюдаю, как дама в темно-синем жакете и желтовато-белых туфлях ставит на землю большую кожаную сумку и достает из нее крохотного пекинеса. Тот начинает обнюхивать травку с таким видом, будто ему неведомо, что это такое. С противоположной стороны парка вдоль Пэлл-Мэлл работают машины с гидравлическими подъемниками, устанавливая на фонарные столбы флаги какой-то страны к очередному государственному визиту.

Я выхожу из парка, пересекаю улицу, попадая в толпу туристов, направляющихся в королевскую картинную галерею, и нахожу вход в ресторан, который настолько неприметен, что легко и мимо пройти. Распознаются лишь небольшая бронзовая вывеска и шторы, плотно прикрывающие окна, как затемнение военных времен. Швейцар делает шаг навстречу и улыбается, словно мое лицо ему знакомо. Двери открываются, и я прохожу внутрь, где в первую секунду теряюсь в тусклом и вообще едва различимом освещении. Но глаза быстро привыкают к темноте, и я начинаю видеть окружающую меня обстановку. Честно говоря, я не знала, чего мне ожидать, а помещение оказывается впечатляющим, как старинный собор.

Девушке я называю фамилию Полли, и она, даже не заглядывая в бумаги, восклицает:

– Добро пожаловать, мисс Торп! Мисс Кайт уже вас ждет.

Снаружи может вовсю светить утреннее солнце, но здесь, благодаря темной полировке мебели и небольшим настольным лампам под черными абажурами, царит вечный вечер. Зал почти полон, и хотя многие посетители пришли сюда, чтобы обсудить дела, в воздухе ощущается праздничная и даже чуть фривольная атмосфера. Здесь витают светские сплетни и слухи. И, естественно, деньги. Это место просто пропитано запахом больших денег.

Небольшая компания женщин в дорогих драгоценностях проводит время, попивая коктейли «Кровавая Мэри». Промышленный магнат смеется над шуткой вместе с владельцем крупной газеты. В одиночестве сидит только заросшая густой щетиной кинозвезда в шортах – с аппетитом поедая омлет, актер делает карандашом пометки на полях рукописи.

Следуя за девушкой по черно-белому мрамору пола между столиками, сияющими серебряными приборами и хрустальными бокалами, я ощущаю, как посетители машинально оглядывают меня, пытаясь понять, знакомы мы или нет.

Полли, занимающая место в самом центре зала, приподнимается и перегибается через столик, чтобы поцеловать меня в щеку. Выглядит она сегодня по-другому: одета в стиле «Нувель вейг», в вязаное кепи и обтягивающий полосатый свитер, глаза густо подведены, – но я начинаю понимать, что это часть ее натуры и внешний облик может меняться резко и произвольно по одной только прихоти.

– Надеюсь, здесь тебе комфортно? – спрашивает она, делая жест рукой, пока я усаживаюсь на обитое материей сиденье напротив нее. – Мне просто ничто другое не пришло в голову.

– Тут прекрасно, – отвечаю я, разматывая свой пурпурно-красный шарф.

Полли просит принести себе черный кофе и биршермюсли. Я бы предпочла яйца «Бенедикт», но делаю тот же выбор, что и Полли.

– Ты ведь работаешь в газете? В «Обозревателе»? – неожиданно резко обращается ко мне она, когда мы остаемся одни.

– Да.

– Что ж… Знаю, это звучит глупо, но должна просить тебя сохранять конфиденциальность. Во всем, что касается семейных дел и прочего.

– Разумеется, – киваю я, наблюдая, как она ощупывает скатерть, а потом проверяет остроту лезвия ножа. – И вообще, я занимаюсь иного рода журналистикой.

– Хорошо, – произносит Полли, хотя я не уверена, внимательно ли она меня слушала. – Ты же понимаешь, что это из-за папы. В конце концов, он же Лоренс Кайт. Известная личность. «Маэстро слов». Люди питают излишнее любопытство к жизни Лоренса, черт бы его побрал.

– Обо мне можешь не волноваться. Я здесь исключительно ради тебя. Меня не интересует «Маэстро слов».

Полли смотрит на меня и начинает хихикать, а я улыбаюсь, радуясь перемене в ее настроении.

– «Маэстро слов»! – восклицаю я. – Откуда взялся этот вздор?

Полли уже держится руками за живот и заходится в хохоте.

– О Боже! – говорит она, едва ей удается совладать с собой. – Прекрати немедленно. Я так отвыкла от смеха, что даже больно.

– Ладно, – соглашаюсь я, напуская на лицо непроницаемое выражение игрока в покер. – Все! Клянусь! Пусть меня поразят гром и молния, не сойти мне с этого места, если я еще когда-нибудь назову его «Маэстро слов».

Официантка приносит наш заказ.

– Прости, если показалась тебе грубоватой, – произносит Полли, пока нам наливают в чашки кофе. – Просто дома сейчас все ужасно. И мне хотелось с кем-то поговорить, но только с человеком беспристрастным и нейтральным, если ты понимаешь, что я имею в виду.

– Разумеется, – отвечаю, размешивая в миске с мюсли мед.

– Иногда возникает ощущение, будто окружают его шпионы, – продолжает Полли. – Знаю, звучит по-идиотски. Тедди. Мои друзья. Родители моих друзей. Шарлотта. Преподаватели. Они все на его стороне.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!