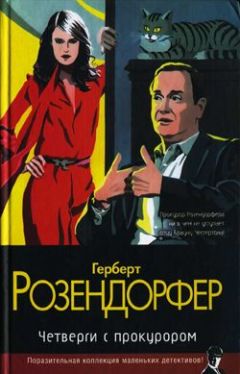

Текст книги "Четверги с прокурором"

Автор книги: Герберт Розендорфер

Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Герберт Розендорфер

Четверги с прокурором

Первый четверг земельного прокурора д-ра Ф., когда он начинает свой рассказ о «Деле с пеларгонией»

– За всю мою карьеру мне не выпало руководить подразделениями, занимающимися расследованием особо тяжких преступлений, таких как убийства и тому подобное, однако упомянутые структуры также относились к моему участку работы, и я осуществлял, ну, что ли, нечто вроде контроля над ними – сколько же их было тогда, то ли два, то ли три? Не помню точно. Надо сказать, что контролировать их труда не составляло, хоть и требовало определенной дискретности, поскольку сами начальники подразделений – как их тогда называли, «первые прокуроры» – были молодыми, недостаточно опытными специалистами, четко ориентированными на самостоятельность. Это были хорошие ребята… Других и не назначили бы на такие посты… К тому же руководство таким отделом считалось трамплином для прыжка на более высокую ступеньку. Я сам… Впрочем, я не намерен здесь распространяться о себе. Одно только скажу: по собственному опыту я знал, как порой досадно, если в твою работу вмешивается начальство. Но я осуществлял контроль над этими отделами весьма и весьма осмотрительно, и если иногда что-то… Короче говоря, в подобных случаях я всегда держался на совещаниях коллегиально.

Как же все-таки начать рассказ о том, что впоследствии вошло в криминальную историю нашего города под эпитетом «Дело с пеларгонией»? Конечно же, не цитированием первого листа дела, а тем, что… да, я еще запомнил точную дату, когда оно было заведено, отвратительная привычка, чуть ли не идефикс к запоминанию дат. И чем только не перегружаешь память, каким только мусором… Знаете, какой сегодня день? Нет-нет, я имею в виду не день в календаре, а то, какой у нас нынче очередной юбилейчик? Годовщина окончательного затухания огня весталок в притихшем навек Риме? Или день рождения Шопена, или годовщина смерти Д'Аннунцио… Можете поинтересоваться у меня о каждом дне года… Впрочем, я отклонился от темы – тоже дурнейшая привычка. Мой племянник не устает мне повторять: «Дядя, а почему бы тебе не написать роман? Для зацепки тебе вполне хватит самого короткого анекдота, а поскольку ты обожаешь отклоняться от обсуждаемой темы, разбивая все даже не на сотенные и тысячные доли, а на миллионные, то способен сочинить из ничего целый роман». Но никакого романа я писать не стану. Не желаю, чтобы по моей милости срубили и пустили на бумагу еще одно дерево.

Так на чем я остановился? Ах да. На июльском дне 19… года – случайно на тот же день пришлась и годовщина открытия Никейского собора; естественно, это не имеет к обсуждаемому вопросу ровным счетом никакого отношения, но в тот день некая дама, одетая в коричневато-красное манто, вернее сказать, укутанная в коричневато-красное манто, к слову добавить, совершенно неподходящее ко времени года, так вот, упомянутая дама позвонила в дверь дома на одной из тихих улочек в той части нашего с вами города, что считается престижной. Это случилось около десяти часов утра.

Одно замечание: история эта произошла не вчера, как вы сами понимаете, но все-таки и не в доисторические времена, так что некоторые из ее участников здравствуют и поныне. Я, разумеется, изменил имена, да и названия улиц… Вы же знаете, мы, юристы, всегда полны раздумий. Принцип «думай-думай-думай» форменным образом стал нашим вторым «я», той частью профессии, с которой нам не расстаться до конца дней. Юрист, питающий равнодушие к своему делу, будь то судья или прокурор, или даже кто-нибудь из управленческого аппарата, или юрисконсульт банка или фирмы, короче, где бы он ни служил закону, изначально обречен на размышления. И если та или иная проблема не побуждает юриста к обдумыванию, он – шарлатан. Вот поэтому стоит вам задать юристу вопрос, как вы тут же услышите: «Все зависит от того, под каким углом на это взглянуть…»

Но я снова отвлекся. Вам еще не раз придется быть этому свидетелем, если пожелали дослушать историю о «Деле с пеларгонией». Так на чем я остановился? Ах да, в тот июльский четверг на тихой улочке… я ее вам не называю, поскольку очень не хочется задевать права ныне здравствующих персонажей. Одно только скажу: улочка эта названа в честь человека, у которого день рождения 16 октября и который вообще не имеет ни малейшего касания к данному делу – не более чем Никейский собор.

Стало быть, тихая улочка, деревья, ухоженные палисадники, район вилл, но не тех, где они больше напоминают дворцы и где люди, по нашему мнению, вовсе на заслужившие подобных благ жизни, скрывшись от людских глаз, подсчитывают барыши, а куда более скромный и доброжелательный, – часть улочки занята постройками, возведенными лет восемьдесят назад порядочными и солидными зодчими, а не нынешними архитектурщиками от кульмана. Поближе к парку присоседились изящные домики в стиле модерн… Мне хорошо знаком этот район, поскольку там жил один мой ныне, к прискорбию, уже покойный друг, в свое время часто навещаемый мной.

И вот в дверь такого домика в стиле модерн позвонила неприметная женщина в красно-коричневом манто, У которой в левой руке – ибо правой она нажимала на кнопку звонка – был обернутый в целлофан стебель пеларгонии.

Или мне все-таки начать по-другому? Может, я и начну по-другому. В понедельник, то есть за четыре дня до описываемых событий… И прежде чем вы, с некоторой долей иронии, разумеется, спросите меня, какие же исторические события произошли в тот день, перво-наперво скажу вам: никаких, во всяком случае, насколько мне известно, но зато имели место некие события, имеющие касание к литературе. Как раз в тот день вышел в свет один из самых значительных, если не самый значительный роман, появление которого и не позволяет мне заняться писательством, что по идее должно было бы дать повод к размышлениям и тем недостойным писакам, которые ныне валяют без разбору… Ну хорошо, хорошо, в тот понедельник раздался звонок в доме одного, скажем так, достойного всяческого доверия и уважения врача-рентгенолога. Вероятно, вы можете упрекнуть меня в тавтологии, и верно – разве может быть врач-рентгенолог не достоин всяческого доверия и уважения?… Я не случайно говорю «врач-рентгенолог», это термин условный, ибо речь идет о человеке, заслуживающем ничуть не меньшего доверия, назвать настоящее имя и род занятий которого я по изложенным выше причинам не могу… Так вот, раздался телефонный звонок у… Назовем его… а как же все-таки мне его назвать? Вот как: доктор Раймунд Ванзебах. Отчего Ванзебах? Дело в том, что предосторожности ради рассказчик почти всегда называет своих персонажей «Майер» или «Мюллер», или вообще «герр А», «фрау Б», а подобный подход нагоняет на меня скуку.

Итак, Ванзебах. Врач-рентгенолог доктор Раймунд Ванзебах. А телефон в его доме зазвонил приблизительно в 4.30 утра.

– Где ты торчишь? – услышал Ванзебах, сняв трубку и представившись.

Так вот, «Где ты торчишь?», мол, «собирайся в дальний путь!». Признаюсь, концовка моя. Речь идет об одной песне для хора, если не ошибаюсь, это Орландо ди Лассо,[1]1

Орландо ди Лассо (1532–1594) – известный франко-фламандский композитор. – Здесь и далее примеч. пер.

[Закрыть] может статься, она имела какое-то отношение к тому, что задумали Ванзебах и звонивший ему в столь ранний час. Хотя, принимая во внимание психологический тип звонившего, несколько опрометчивым будет причислить его к обожателям Орландо ди Лассо.

Звонившим был… Подождите, подождите, сейчас сочиню для него подходящие имя и занятие… Как вам покажется Шлёссерер? Гейнц К. Шлессерер. Буква «К» между именем и фамилией настораживает. Но не хочу показаться вам несправедливым, мне, например, известно множество весьма симпатичных и уважаемых людей с буквами между именем и фамилией, например, всеми ценимый писатель Ганс Ф. Нёбауэр. Это «Ф» – вы ведь уже свыклись с моими отклонениями от темы? – так вот, эта буква имеет одну любопытную особенность: никто даже из ближайших друзей Небауэра представления не имеет о том, какое второе имя скрывается за ней. Известно только, что имя это не Фридрих, не Франц, не Фердинанд, и не Фридолин, и не Фритьоф. Издатель Небауэра в свое время даже учредил приз тому, кто сумеет проникнуть в эту тайну. По моим предположениям, второе имя Небауэра – Фафнер или Фазольт. Не исключаю даже Фейрефица – помните из «Парцифаля» Вольфрама:[2]2

Вольфрам фон Эшенбах (ок. 1170–1220) – средневековый поэт.

[Закрыть]

Сей Лесоруб, сей рыцарь смелый,

Под стать сорокам черно-белый

(И белолиц и чернолиц),

Отважный воин Фейрефиц [3]3

Данный отрывок цитируется по изданию: Вольфрам фон Эшенбах, 1210 г. Лев Гинзбург, сокр. пер. со средневерхненемецкого. Изд: «Средневековый роман и повесть». – М.: Худ. лит., 1974.

[Закрыть],

Все, все, будет нам лирических отступлений.

Итак, Гейнц К. Шлессерер. Род занятий: оптовая торговля электротоварами. Ну конечно, не бог весть какой крупный опт, но все же прибыли от него хватило на виллу в стиле модерн. И заметьте, не на найм ее, а на владение в собственности.

Должен здесь сделать одно признание. Того, кто позвонил в то утро, хоть и звали по-другому, тем не менее он на самом деле был оптовым торговцем электротоварами. Тогда ему было под шестьдесят, сейчас он уже умер, причем умер в исправительном учреждении, в котором, по моим подсчетам, провел без малого десять лет, и, как мне представляется, совершенно незаслуженно, поскольку был невиновен. Но что означает пресловутое «невиновен»? Вы ведь помните тот сомнительный, устаревший ныне (устаревший ли?) воспитательный принцип, согласно которому если ребенку за его проказы пожаловали затрещину, а потом выяснилось, что он не проказничал, пожаловавший ему затрещину взрослый, желая успокоить в первую очередь себя самого, утверждает: «Ерунда это все, так или иначе он бедокур, стало быть, и затрещина поделом».

Вследствие цепи неких не заслуживающих серьезного внимания обстоятельств позже мне выпало познакомиться с позднейшим и, что куда важнее, ранним периодом жизни Шлессерера; это стало возможным благодаря моему участию в рассмотрении дела Шлессерера, поскольку суд интересовали в первую очередь обстоятельства, имевшие непосредственное отношение к упомянутому делу. Правда, мое участие ограничивалось присутствием на процессе в качестве слушателя. Обвинение представлял один из моих «первых прокуроров» – назовем его Эпфлером, – в высшей степени добросовестный юрист, в свое время опора моего отдела, человек до въедливости ответственный, симпатичный, хотя увлекается спортом и, как любитель спорта, чуточку, как мне представляется, однобокий. Ныне он тоже… Нет-нет, на этот раз вы не угадали, ныне он давным-давно на пенсии, он ушел на покой даже раньше меня, поскольку был вынужден оставить работу вследствие какого-то несчастного случая, происшедшего с ним по причине увлечения горными лыжами, что-то там с суставом. Хрястнул не только сустав, но и карьера.

Я решил ограничиться ролью простого слушателя, хотя и был наделен в отличие от обычных любопытных, что норовят не пропустить ни одного мало-мальски примечательного процесса, некоторыми привилегиями. Процесс тот приковал всеобщее внимание, люди на него буквально ломились, однако доступ в зал получала лишь ничтожная часть желающих, а в наиболее интересные дни люди собирались перед зданием суда засветло или даже с ночи. Я же, человек, официально допущенный на процесс, поскольку имел к нему все-таки хоть и косвенное, но служебное отношение, усаживался в зале заседаний еще за пару минут до того, как распахивались двери в здание суда и люди, давя друг друга, устремлялись в зал. «Будто эрзац-кофе без карточек распродают», – высказывал мнение престарелый вахмистр Кристофель. Из памяти вахмистра не стерлись времена продажи эрзац-кофе по карточкам.

Что до Шлессерера, тот также пережил их, причем далеко не в детском, а уже в призывном возрасте. Но, будучи весьма ценным и квалифицированным работником электротехнической отрасли оборонной промышленности, он был зачислен в категорию лиц, не подлежащих призыву, то есть получил броню – именно так звучало это волшебное в ту пору слово, – и пересидел войну с первого до последнего ее дня дома. Как я уже говорил, все это стало мне известно случайно от нескольких лиц, даже не подозревавших, почему и насколько сильно меня интересовали перечисленные сведения. К тому же узнал я эти детали тогда, когда «Дело с пеларгонией», уступив место другим мерзостям, забылось, как был благополучно позабыт и сам угодивший в тюрьму Шлессерер, причем даже теми, кто дрался за право очутиться в зале заседаний.

Электромонтер по профессии, Шлессерер работал на оборонном предприятии, хоть и пострадавшем от бомбежек, но все же продолжавшем функционировать, пусть и не на полную мощность, до самого конца войны. Когда в апреле 1945 года к нашему городу с запада стали приближаться американцы, было принято решение эвакуировать предприятие куда-то на юг, в Оберланд, словно в те дни еще можно было рассчитывать на благополучный исход войны; оборудование и расходные материалы срочно упаковали в ящики и погрузили на газогенераторные грузовики. Но случился воздушный налет, превративший производственные здания в груду дымящихся развалин, а грузовики – в произведения абстрактного искусства. Лишь два из них уцелели вместе с грузом – те, что стояли поодаль от зданий. Персонал предприятия испарился неизвестно куда, а Шлессерер, углядев свой шанс, вместе с одним тоже забронированным пожилым мастером – я постараюсь не углубляться в детали, – так вот, Шлессерер вместе с пожилым мастером сумели перегнать уцелевшие грузовики в один из пригородов, тогда еще деревню, где у мастера жил приятель, и с согласия последнего груз в темпе перекинули с грузовика в пустовавший сарай.

А груз был по тем временам не простой, а золотой: лампочки, провод, цоколи, розетки, штепселя, вилки и тому подобное, причем никому и в голову не пришло разыскивать пропажу. Едва отгремела война, как Шлессерер вместе с пожилым мастером открыли магазинчик электротоваров, а с приходом денежной реформы фирма «Шлессерер и КО» окрепла настолько, что смогла отказаться от розничной торговли и целиком сосредоточиться на оптовой, которая, как помнится, бурно развивалась в эпоху «экономического чуда».

И когда Шлессерер приобрел во владение виллу в стиле модерн в тихой части города, он уже давно расстался со своим компаньоном, пожилым мастером цеха, и считался в мире бизнеса солидным и надежным партнером, каковым и был.

На этом заканчивается первый из четвергов земельного прокурора д-ра Ф.

Я, Мими, слушаю, слушаю. И не важно, верите вы или нет.

Второй четверг земельного прокурора д-ра Ф., когда он продолжает свой рассказ о «Деле с пеларгонией»

– прежде чем мы перейдем к нашим с вами делам, позвольте все-таки досказать историю о «Деле с пеларгонией». И, упреждая все эти дурацкие параллели, к тому же некорректные, плод каверзного мышления ничтожеств, охотно посвящающих себя подобным занятиям, хочу внести ясность: никакую пеларгонию никто не убивал, как это могло бы показаться, если вспомнить до ужаса тоскливый рассказик «Убийство одуванчика» этого, как же его, Альфонса Дёблина, писателя явно переоцениваемого… Простите, что вы сказали? Ах, он, оказывается, не Альфонс, а Альфред? Тоже недурно. Знаете, водится за мной такое, когда я, намеренно переиначивая имена и фамилии как ныне здравствующих, так и почивших в бозе персон, таким образом выражаю к ним неуважение. И полагаюсь при этом на самые что ни на есть непререкаемые авторитеты. Гёте, к примеру, перекрестил ненавистного ему художника Нерли в Нерлинга или вовсе в Нерлингера. Ладно, хорошо, пеларгония не стала ни орудием, ни жертвой убийства. Она стала, если можно так выразиться, сценическим реквизитом, бутафорией.

Обернутый в целлофан реквизит принесла именно та самая укутанная в толстое не по сезону манто «особа или дама» (так охарактеризовала ее впоследствии допрашиваемая в связи с упомянутым делом свидетельница), которая в тот роковой четверг позвонила в дверь упомянутого выше особняка в стиле модерн, что на тихой улочке благопристойного района нашего города.

Ей отворила рослая, худощавая, даже, пожалуй, худая женщина, широко раскрывшая при виде гостьи близорукие глаза. Что там сказала ей та худышка, свидетельница расслышать не могла, поскольку находилась слишком далеко, зато видела, как эта худая особа вежливо, если не сказать дружелюбно обменявшись с гостьей парой фраз, впустила ее в дом.

«Все выглядело так, – как следовало далее из протокола допроса свидетельницы, – будто фрау Шлессерер – а никто другой отпереть гостье не мог – сначала и не поняла толком, кто это стоит перед ней в манто и с альпийской фиалкой в руке или еще каким-то цветком – уж и не знаю каким, потому что в них ничего не смыслю, – а потом, узнав посетительницу, была скорее удивлена, чем обрадована, да будет фрау Шлессерер земелька пухом». Последнюю фразу допрашиваемой не включили в протокол. «Мне не показалось, – продолжает свидетельница, – что гостья с тем цветком была знакомой фрау Шлессерер».

Тогда мне пришлось прочесть не только протоколы допросов, но и опросить даже тех, кто допрашивал свидетелей. Мне как земельному прокурору не требовалось особо обосновывать подобную форму доследования. И какие обоснования я мог бы представить? Что упомянутое дело не давало мне покоя? Что интерес к нему простирался куда дальше служебных границ? Что интерес к нему стал носить почти частный характер, несмотря на то что я никого из обвиняемых и пострадавших не знал лично, не был связан с таковыми коммерческими отношениями, не говоря уже о личных? Что мой интерес к процессу по «Делу с пеларгонией» не угас и после окончательного выяснения всех обстоятельств, вынесения приговоров и закрытия дела?

Могу только сказать: дело это до сих пор будоражит меня, поскольку что-то в нем не сходится, и, как мне кажется, я даже знаю, что именно.

И я стал обращаться к своим подчиненным с просьбой – каковая, как вы сами понимаете, равносильна приказу, ибо просьба земельного прокурора по-иному расцениваться не может, – приглашая их к себе в кабинет, стараясь расположить к себе подчеркнуто неофициальной обстановкой: «Не угодно ли кофе? Может быть, чаю? Или сигарету?» В то время я еще был заядлым курильщиком и расспрашивал об упомянутом деле как бы мимоходом, самым беззаботным тоном.

– Да будет ей земелька пухом, – повторил тогда один из сотрудников уголовной полиции, только вот имя его я запамятовал. – Да будет ей земелька пухом, сказала она тогда, но я не стал вносить это в протокол. Надеюсь, что…

– Нет-нет, ни к чему, – поторопился заверить его я. – Подобные слова не годятся для протокола!

– Да, – согласился сотрудник уголовной полиции, – а потом она еще кое-что сказала, я и это не стал фиксировать в протоколе, так сказать, действуя по логике, а сказала она доподлинно вот что: хотя… так она выразилась, хотя она и была спесивой гусыней. Мне и это следовало заносить в протокол?

На самом деле у «особы или дамы» в толстом зимнем манто была в руках не альпийская фиалка, а пеларгония, которой дело и обязано своим названием. И то, что речь шла не об альпийской фиалке, а действительно о пеларгонии, выяснилось только к вечеру следующего дня, 20 июня, то есть в День святой Адальберты из Бениньи… Что вы сказали? Вы хотите знать, какое историческое событие приходится на эту дату? Вам на самом деле хочется это узнать, или же вы просто решили проверить меня, мол, как у него, работает еще голова или нет?… Верно, есть одно историческое событие, годовщина которого приходится на этот день, но оно не имеет к «Делу с пеларгонией» ровным счетом никакого отношения, во всяком случае, не больше, чем уже упоминавшийся мной Никейский собор, и это событие произошло в 1791 году, а именно: попытка короля Людовика Шестнадцатого бежать из Франции. Этот, скорее неумный, чем несчастный, Луи даже бегство свое, как, впрочем, и все в своей жизни, обстряпал так, что уже в тот же день был вновь схвачен взбунтовавшимися французами.

Ну вот, вы сами подтолкнули меня отклониться сейчас от темы, друзья мои, и теперь я даже и не знаю, на чем остановился… ах да, вот. То, что это действительно пеларгония, выяснилось в пятницу 20 июня после обеда, пожалуй, даже уже ближе к вечеру, и установили это два сотрудника комиссии по расследованию дел об убийстве, в добросовестной памяти которых запечатлелось такое на первый взгляд малозначительное обстоятельство, а именно то, что речь шла о цветке под названием «пеларгония».

Установленное ими полностью совпало с показаниями уже неоднократно упоминавшейся мной свидетельницы – ее звали… по-моему, звали ее Флуттерле, да, Фриде – рика Флуттерле, – заявившей, что «особа (или дама) в красно-коричневом манто имела при себе обернутый в целлофан стебель с белым цветком»; его фрау Флуттерле вначале ошибочно приняла за альпийскую фиалку, заметив при этом, что использует такое название для обозначения всех произрастающих в горшках растений размерами не больше пальм, ибо ничего не смыслит в ботанике и ею не интересуется. Флуттерле ее настоящая фамилия, поскольку в данном случае я решил не утруждать себя изобретением псевдонимов.

Да-да, понимаю вас и посему не осуждаю, если вы прерываете мое повествование вопросами, они могут и должны возникнуть у вас, да, я вновь допросил фрау Флуттерле… или нет, не допрашивал… нет, мы с ней просто переговорили, причем не у меня в кабинете. Я выехал в вышеозначенный район города и попытался побеседовать с фрау Флуттерле в неофициальной обстановке, у ее газетного киоска, уже знакомого мне, потому что и мой покойный приятель тоже знал его – он был пастором в той епархии, к которой относилась и вышеуказанная спокойная улочка, и покупал в нем газеты. Он читал все газеты, но ни на одну не подписывался, ибо, по его же собственному признанию, будучи пастором и пастырем духовным, не хотел лишаться возможности ежедневного общения пусть даже с одной из овечек вверенной ему паствы.

Моя беседа с продавщицей газет фрау Флуттерле заняла около часа, если не больше; мы вынуждены были периодически прерывать ее, поскольку женщина находилась, так сказать, при исполнении – подходили люди купить газету, журнальчик или упаковку кислых леденцов, я же в то время стоял в стороне, с нетерпением дожидаясь, пока она разделается с очередным покупателем. Фрау Флуттерле, по природе своей женщина словоохотливая, из тех, что готовы тут же сообщить об увиденном или услышанном, не спрашивая меня ни о цели моего визита, ни вообще о чем-либо, почти слово в слово повторила мне уже запротоколированное и, кроме этого, сообщила больше, куда больше. Потом, уже по ходу беседы, она, правда, поинтересовалась невзначай, уж не частный ли я детектив, раз интересуюсь этой старой историей (а к тому времени делу исполнилось два года). Я ответил, что, мол, да, нечто такое.

Рассчитывая, что вам будет интересно узнать продолжение истории, я захватил с собой выписки из «Энциклопедии Майера» 1896 года. Статья: «Pelargonium L'Hérit. (герань), вид из семейства гераниевых… и т. д. Примерно 175 видов… и т. д. Из декоративных растений наиболее распространены: Pelargonium tonale Ait. с зонтичными соцветиями из четырех цветков чаще всего багряных или алых…» Белые цветки, говорите? Если верить энциклопедии, такого быть не могло. Дело в том, что белая пеларгония – большая редкость; эти, как выяснилось позже, лишь на первый взгляд второстепенные детали, в действительности же весьма существенные для следствия, стали известны следователям от работника столовой управления полиции. Столовая эта по природе своей есть место, куда стекаются решительно все циркулирующие в стенах управления слухи, и некто из персонала столовой, как выяснилось, корифей по части пеларгоний, прознавший о существовании такого вещественного доказательства, как цветочный горшок, причем горшок с пеларгонией, да вдобавок еще и белой, так разволновался, что едва не пролил суп на куртку одного из ведущих дело следователей. «Что? Как? Белая пеларгония? Они случаются еще реже, чем кометы на небе!»

Хотя все это явное преувеличение, белые пеларгонии на самом деле раритет.

Судьба упомянутой белой пеларгонии заслуживает отдельного рассказа. Вместе с корешками, землей из горшка, самим горшком и декоративным пояском из белой бумаги цветок был мгновенно конфискован одним из представителей следствия, после чего некоторое время покоился на подоконнике рядом с письменным столом упомянутого следователями одна из машинисток из чистого сострадания поливала растение. Позже оно вместе с папками по делу и другими вещественными доказательствами, распространяться о которых я не намерен, перекочевало в прокуратуру, где заняло место в камере хранения вещественных доказательств.

В прокуратуре масштаба нашей камера хранения вещдоков представляет своего рода музей диковинок – правда, закрытый для посетителей, – но еще больше она напоминает Оружейную палату. Хранившегося тогда (равно как и ныне) оружия с избытком хватило бы на целый отряд франтирёров.[4]4

Франтирёр – «вольный стрелок», так в период Франко-прусской воины 1870–1871 гг. называли во Франции партизан, дезорганизовавших немецкий тыл.

[Закрыть] Там можно было увидеть все, начиная с пулеметов и кончая фузеями и мушкетами, а кроме того, сабли, рапиры, шпаги, кинжалы и, клянусь вам, настоящую алебарду. Все это хоть и покрыто слоем пыли, тем не менее аккуратно описано и снабжено биркой на веревочке с указанием соответствующего номера дела. Следил за хозяйством, некогда использовавшимся в неблаговидных целях, какой-то обленившийся от вечного ничегонеделания чиновник самого низшего ранга, канцелярская крыса.

Но там имелись и не пригодные для кровопускания вещицы: предметы контрабанды, фальшивые банкноты, крапленые игральные карты. В мое время там нашло приют даже захваченное при разгроме очередной воровской «малины» чучело крокодила, владельца которого установить никак не удавалось, а также плащ печально известного эксгибициониста Петера Цоттенбергера, который, накинув его на голое тело, терроризировал женскую половину домов престарелых; парочка канистр для бензина, использовавшихся пироманами; обувь на бесшумном ходу, принадлежавшая покорителю городских фасадов Дегарски, которому здорово не повезло – надо же такому случиться, что он однажды забрался в окно тяжелого на руку сутенера Алоиса Вайсбекера, изъятые у которого кастеты и цепи для битья также угодили в нашу камеру хранения вещдоков; еще следует отметить фальшивый паспорт короля укрывателей краденого Тибо, биография которого сама по себе достойна романа; парик с искусственной лысиной и кардинальская шапочка известнейшего мошенника Гельмута Ауфшнайтера из городка Фурт-им-Вальд, изловчившегося прикарманить наличность кассы «Легион Марии»[5]5

«Легион Марии» – основанная в 1921 году добровольная организация католиков с резиденцией в Дублине. Охватывает 2000 епархий в 150 странах мира, действует в контакте с местными католическими епархиями, как в духовной, так и в материальной сфере.

[Закрыть] в Пассау, в результате чего благочестивые члены этой организации так и не смогли отправиться в Рим для причащения к числу праведников. «Деньги, – заявила мне тогда глава легиона, – пусть останутся на его совести, это мы уж как-нибудь перенесем. Но мы ежедневно воздаем Господу молитву, чтобы этот Ауфшнайтер провалился в тартарары». Мои возражения по поводу неуместности подобных призывов к Всевышнему с точки зрения и теологии, и просто благочестия были решительно отметены госпожой главой местного отделения легиона.

Все это, разумеется, никоим образом не могло нарушить покой ответственного за хранение вещдоков. Как только тот или иной предмет был зарегистрирован, снабжен биркой на веревочке и запихнут на полку, он спокойно пылился там. Стоит себе и стоит – пить-есть не просит. Но иногда случались и казусы. В качестве доказательства наличия обмана при распродаже с молотка имущества одного из владельцев зоомагазина в один прекрасный день на полку угодили четыреста живехоньких золотых рыбок, в другой раз – бодрый попугайчик, которого попытались нелегально ввезти в страну. А однажды здесь поселился даже удав, с помощью которого один незадачливый дрессировщик из ревности вознамерился отправить на тот свет свою пассию. Не улыбайтесь, это на самом деле стало проблемой – удаву раз в неделю скармливали парочку кроликов, средства на их закупку проходили в смете по статье непредвиденных расходов. К счастью, дрессировщик был оправдан и скоренько забрал свое сокровище из камеры хранения. А что до золотых рыбок, мягкосердечный ответственный за хранение вещдоков решил прикармливать их из собственного кармана, однако это не помогло – рыбки постепенно издохли. Попугаю повезло больше – чиновник научил его высвистывать мелодию «Голубки», и попугаи исправно высвистывал ее до самой моей пенсии. Что с ним потом стало, я имею в виду попугая, понятия не имею. А чиновник отбыл на пенсию годом позже меня.

Здесь оказалась и комнатная липа, некогда украшавшая бордель, ее доставили потому, что ее листья были изукрашены непотребными рисунками. В прокуратуре условия произрастания оказались настолько благоприятными, что некогда миниатюрное деревце вскоре грозило превратить полутемное помещение камеры хранения вещдоков в чащобу. Я отдал распоряжение срубить ее. В сравнении с подобными невзгодами уход за белой пеларгонией был пустяком. Ее требовалось лишь регулярно поливать. И все же она усохла еще до начала процесса по делу. Следователи впали в панику. Начальник отдела прибежал ко мне и, запинаясь от страха, стал лепетать что-то о засушенных растениях, которые, дескать, в таком виде можно приобщить к делу, наклеив на листки бумаги, а затем подшить их в папку. И предъявил мне импровизированный гербарий. Я, подивившись аккуратности исполнения, успокоил его.

И все же, дорогие друзья, сын уже закончил все приготовления, и нам предстоит вознестись в высокие сферы искусства.

На этом заканчивается второй из четвергов земельного прокурора д-ра Ф.

А я, Мими, вознесусь-ка полочкой повыше ворошить книжки.