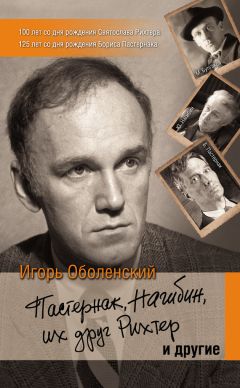

Текст книги "Пастернак, Нагибин, их друг Рихтер и другие"

Автор книги: Игорь Оболенский

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

Только после долгих уговоров Керенского брат дедушки согласился стать военным и морским министром во Временном правительстве. В отставку он подал после того, как поддержал генерала Корнилова, который готовил мятеж. Несколько дней Гучков даже провел в Петропавловской крепости. Когда власть захватили большевики, он отправился на Юг к генералу Деникину, после поражения которого уехал в Париж.

Дело в том, что Гучков был награжден орденом Почетного легиона. И это помогло ему, пусть и не на широкую ногу, но безбедно жить во Франции и получать пенсию.

Как мне рассказывали, в эмиграции к Гучкову относились довольно холодно, так как именно его считали виновным в отречении Николая П. Николай Иванович, мой дед, всегда восхищался политической деятельностью брата. Но сам был монархистом и после того, как дядя Саша (я так привыкла называть своего двоюродного дедушку) принял самое активное участие в организации отречения императора, восклицал: «Как можно принуждать к отречению?»

В эмиграции многие выказывали дяде Саше протест. А он рассказывал, что царь Николай вел себя в высшей степени достойно и говорил: «Я сделаю все для блага России».

Умер Александр Иванович в 1936 году и похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.

Родной мой дедушка тоже сумел выехать в Париж. Так что оба Гучковых благополучно встретили старость в столице Франции.

Кстати, дочь Александра Ивановича стала ярой коммунисткой. Ее тоже звали Верой. Судьба тетки – это сюжет для отдельного романа.

* * *

Стоит заметить, что история Веры Гучковой легла в основу телевизионного сериала, который снял Михаил Козаков. Фильм вышел в 2006 году, Вере Ивановне экранное воплощение родной тетки и «дяди Саши», тоже появлявшегося в сериале, не пришлось по душе.

Зато рассказывала она о своей тезке с явным удовольствием.

* * *

По иронии судьбы дочь председателя Третьей Государственной думы, военного министра Временного правительства и впоследствии одного из соратников командующего Белой армией генерала Деникина искренне верила в идеи коммунизма, с которыми пытался всю жизнь бороться ее отец. Матерью Веры была давняя поклонница Александра Гучкова по имени Мария. Она, кстати, была приятельницей актрисы Веры Комиссаржевской, с которой, как говорили, у Гучкова был роман. Но тогда о таких вещах не полагалось шуметь.

А тетя Маша бегала за Гучковым. И он, уезжая на войну с бурами, сказал ей: «Если вернусь живым – женюсь». Как гласит семейная легенда, не надеясь на самом деле на свое возвращение. Но вернулся и сдержал слово. Дядя Саша вообще был отчаянным человеком, дуэлянтом. Однажды вызвал на дуэль некоего Мясоедова, которого все называли немецким шпионом. Публично он изобличен в предательстве не был, и Гучков вслух назвал его шпионом и был вызван за это на дуэль. Мясоедов промахнулся, а дядя Саша выстрелил в воздух со словами: «Я не хочу спасать вас от виселицы». И вскоре Мясоедова действительно казнили…

* * *

Веру с матерью и Гучкова разделила Гражданская войны. Девочка с матерью пробирались к Москве, откуда могли уехать в Париж.

В одной из деревень их арестовали красные. Как мне потом рассказывала сама Вера, тетя Маша почему-то все время смеялась и постоянно говорила только одно – чтобы их отпустили.

Судьбу их решали двое красных. Один предлагал отпустить: «Она же какая-то дурочка». Но другой отвечал: «Гучков бы на дурочке не женился», и настаивал на том, чтобы Машу вместе с дочерью повесили. Уже была выстроена виселица, когда село захватили белые. И тогда прежние мучители стали просить тетю Машу заступиться за них. Особенно просил самый лютый, который собирался ее повесить.

«Я же так с вами обращался хорошо», – говорил он. А тетя Маша, опять-таки смеясь, отвечала: «Нет-нет, вы забыли, вы же хотели меня повесить. Но я за вас все равно замолвлю слово». Правда, в итоге этих большевиков все равно повесили. На той самой виселице, которая была сооружена для тети Маши и Веры.

Вера потом долго находилась под впечатлением от произошедшего и в своих детских рисунках в основном рисовала виселицы…

* * *

К счастью, семье дедушкиного брата удалось эмигрировать в Париж. Где, как я уже сказала, Вера стала коммунисткой и ратовала за идеи Маркса-Энгельса – Ленина с берегов Сены.

Причем делала это весьма и весьма активно. Так, именно благодаря ее стараниям в Советский Союз стали возвращаться белоэмигранты. Которых тут, разумеется, арестовывали и отправляли в сталинские лагеря. Когда Вера узнала о том, что арестован князь Мирский, вернувшийся в СССР из Франции, она стала требовать встречи с тогдашним наркомом НКВД Ежовым. И добилась своего – Вере была назначена встреча в кабинете сталинского любимца. Его должность тогда, кажется, называлась что-то вроде «Генеральный комиссар». В Москву тетка приехала на восьмом месяце беременности. Она рассказывала, что Ежов то и дело с подозрением поглядывал на ее огромный живот. Боялся, наверное, что она прячет там бомбу. Хотя перед тем, как запустить в кабинет главного чекиста, Веру не один раз досмотрели и проверили. Тетка отказалась от предложения присесть и весь разговор с Ежовым провела на ногах. А он, бывший очень маленького роста, ходил кругами вокруг ее выпирающего живота и удивлялся: «Как? Неужели князя Мирского арестовали? Ну я им покажу! Эта ошибка будет немедленно исправлена!»

При том что, конечно же, все аресты проводились не просто с его ведома, но и по его указке. В конце разговора Ежов наконец не выдержал и, кивнув на живот Веры, спросил: «А вы, значит, скоро мамой станете? У вас в Париже есть кто?» Александр Иванович Гучков к тому времени уже умер. О чем Ежов наверняка прекрасно был осведомлен. Но делал вид, что ничего не знает. «Да, у меня в Париже мать», – ответила тетка. «Вот и прекрасно! Поезжайте к матери, она вас наверняка уже заждалась». – «И не подумаю! Я хочу, чтобы мое дите родилось в Советском Союзе!» – «А может, все-таки в Париж?» – «Нет! Ребенок родится только в Советском Союзе, самой великой стране мира!» Ежов не стал спорить с теткой. Согласившись с ней, он попрощался и обещал, что все недоразумения будут улажены.

Вера была в восторге от Ежова. Говорила даже, что у него «иконописные глаза». На дворе стоял 1937 год, мы с мамой слушали Веру, переглядывались между собой и лишь молча кивали. Не успела Вера вернуться после разговора с Ежовым, закончившимся в лучших традициях того времени на рассвете, в нашу квартиру на улице Фурманова, как ей позвонили из НКВД и сообщили, что Вера обязана в течение 24 часов покинуть пределы СССР. Сейчас-то я понимаю, что Ежов просто пожалел тетку и, приказав ей выехать из Советского Союза, сохранил ей жизнь. Наверное, ему показалось забавным, что дочь царского сановника так рьяно служит идеалам коммунизма. Сама же Вера в тот момент была очень огорчена. Да и мы с мамой тоже расстроились. Одним словом, на Белорусский вокзал мы провожали тетку со слезами на глазах… В Париже Вера поддерживала связи со многими русскими эмигрантами. Очень дружила с Сергеем Эфроном, мужем Марины Цветаевой. Вместе с ним Вера была членом «Союза возвращения на родину». Об Эфроне сегодня говорят и пишут много гадостей, что он, мол, был агентом НКВД и все такое прочее. Я точно знаю, что все это неправда. Эфрон, кстати, вернулся в Советский Союз в 1937 году. Через два года следом за ним и дочерью Алей в СССР приехала и Марина Цветаева. Что Сергею Эфрону до ареста и расстрела оставалось всего два года, она, конечно же, не могла и подумать…

Разумеется, тетка хорошо знала Цветаеву. Они переписывались и довольно часто встречались. Вера говорила, что Цветаева была ненормальной. Могла мило общаться с вами, а потом прийти и вдруг спросить: «За что вы меня так ненавидите?».

* * *

В Париже в Веру был влюблен Радзевич. В которого, в свою очередь, была влюблена Марина Ивановна Цветаева. Она вообще была страстным человеком и многое себе позволяла.

Вера относилась к Радзевичу спокойно. Говорила, что он был красив, но не очень интересен, с ним быстро становилось скучно. А Марина как раз любила красавцев с непростым характером. Она и сама такой была.

Больше всего на свете Цветаева обожала своего сына Мура. Как-то они загорали на пляже и одна из отдыхающих попросила юношу отойти в сторону и не закрывать солнца. Марина Ивановна искренне удивилась: «Как солнце может закрывать солнце?..» Своего мужа-англичанина Вера тоже сумела увлечь коммунистической идеологией и заставила поехать в Испанию, где началась гражданская война, на которой супруг тетки и погиб. Зато полученное благодаря ему английское гражданство спасло Вере жизнь во время Второй мировой войны.

Когда в Париж вошли фашистские войска, тетка, попавшая в концлагерь, сумела из него выбраться и выехать в Лондон. Правда, после войны она разочаровалась в коммунистических идеях и вышла из партии. Она даже скупила нераспроданный тираж написанной вскоре после Второй мировой войны своей книги об СССР и Сталине и уничтожила его. А своему другу Морису Торезу сказала о былых увлечениях коммунизмом: «Это скучно!». Но интереса к политике не потеряла. Она была очень активным защитником молодого государства Израиль. В Лондоне тетка жила на втором этаже небольшого особняка. Как-то в ее доме начался пожар. Причем такой сильный, что у приехавших пожарных не было ни малейшей надежды, что кто-нибудь из жильцов останется в живых. На всяких случай они спросили у соседей, есть ли кто-нибудь на втором этаже. «Да, – ответили они. – Там живет пожилая женщина».

Поскольку все случилось поздней ночью, пожарные махнули рукой: «Она, наверное, уже погибла во сне – если не от огня, то от угарного газа». Однако соседи возразили: «Она не может погибнуть, она – русская». Тогда пожарные забросили на второй этаж (лестница, ведущая на него, уже рухнула) железный крюк. И что вы думаете? Этим крюком они каким-то образом зацепили Веру и вытащили из объятого пламенем дома. И она осталась в живых… В шестидесятых годах Вера снова приезжала в Москву. Она тогда работала в западном издательстве, для которого делала интервью с Борисом Пастернаком. Вместе с ней к поэту на завтрак, имевший место у Ольги Ивинской, ходила и баронесса Будберг, знаменитая возлюбленная Максима Горького. Дружба двух женщин потом дала повод для разговоров о том, что они обе были приставлены друг к другу. А Нина Берберова даже написала, что «еще неизвестно, кто за кем следил – Трейл за Будберг или Будберг за Трейл, или обе они следили за Пастернаком, который кормил их икрой…» Я общалась с Верой во время ее последнего приезда в СССР. Тогда как раз был конфликт с Израилем. И я помню, как Вера шла со мной от метро, прихрамывала (после того пожара в Лондоне, когда ее багром достали из дома, у нее была повреждена нога) и без остановки говорила, говорила об Израиле. Она тогда тоже остановилась у нас на улице Фурманова.

Вера очень грассировала: «Вега, Изгаиль кгошечное госудагство и не может быть аггесогом. Я тебе сейчас все нагисую». И принималась чертить палкой на земле карту мира, благодаря которой я должна была понять, как выглядят Израиль и Советский Союз. Я предложила ей продолжить лекцию дома, а то на нас уже начинали смотреть прохожие. Но она продолжала чертить палкой на земле и читать лекцию.

Толпа уже собралась – дама явно нерусского вида что-то говорит об Израиле. Слава Богу, ничего не случилось. Хотя Вера произносила и такие фразы: «Конечно, тебе в это тгудно повегить. Ведь у вас всюду цагит ложь и вы не знаете пгавды».

Я еле уговорила ее пойти домой. А там мы с мамой ей сказали, что мы за мир и не хотим войны. «Вы-то за миг, а вот ваше пгавительство может захотеть войны!» Вера одно время дружила со Светланой Аллилуевой. Но потом они поссорились из-за Сталина. Ведь его дочь была большая сталинистка. «Света с большими стганностями», – говорила Вера о ней. Но очень любила дочь Светы Ольгу. Во время своего последнего приезда в Москву Вера рассказывала, как ее пытались уговорить сотрудничать с британской разведкой МИ-6. «Но я категогически отказалась, – говорила она. – Да, я ненавижу коммунистов, но это моя стгана и я никогда не буду пготив нее габотать». Она очень приглашала меня с сестрой Любой к себе в Лондон, начала какие-то бумаги оформлять. Но тогда выехать за рубеж было так сложно, что ничего у нас не получилось….

Умерла Вера в Кембридже в 1987 году в уже очень преклонном возрасте. Ей был 81 год.

Так получилось, что она рассорилась со своей единственной дочерью, и хоронил ее внук и та самая Светлана Аллилуева. Потом мы с сестрой были на ее могиле на одном из лондонских кладбищ…

* * *

Героиней следующего рассказа Веры Ивановны стала ее двоюродная бабушка, жившая в одном из переулков в центре Москвы. Теперь, когда я гуляю по столице, то и дело ловлю себя на мысли – в этом доме происходило действие этого эпизода из биографии Прохоровой, а здесь – этого. Даже бывая в Новодевичьем монастыре и проходя мимо увенчанного золотой маковкой мавзолея-часовни, где покоится прабабка Прохоровой, ловлю себя на желании поведать пришедшим в монастырь о своем знакомстве с Верой Ивановной. Однажды я так и сделал, прочтя фактически лекцию о судьбе семейства Прохоровых женщине, которая продает в часовни свечи.

Трубниковский переулок, что неподалеку от Нового Арбата, для меня тоже связан с именем моей дивной собеседницы. В одном из особняков жил знаменитый художник и коллекционер, с которым Вера Ивановна была связана родственными узами.

* * *

Бабушкина сестра, Надежда Петровна Боткина, была замужем за художником и коллекционером Ильей Остроуховым. Жили они в его московском особняке в Трубниковском переулке. На первом этаже находились жилые комнаты, а на втором – коллекция Остроухова, украшением которой была картина Тициана. Мы с мамой часто навещали дядю Илю, как я называла Остроухова, и его жену, которую я про себя окрестила «тетя Надя-старушка». Это было в конце двадцатых годов. Мне тогда лет десять было. Я навсегда запомнила мощную фигуру Остроухова, который совсем не выглядел старым. У него было довольно своеобразное чувство юмора. Когда к нему в гости приходила одна родственница, которую он не очень жаловал, дядя Илья говорил: «Марья Петровна, под стол!» А моего маленького двоюродного брата встречал со словами: «Какие у тебя щечки розовые! Только зажарить и съесть!».

* * *

Надежда Петровна всегда была невозмутима и спокойна. Дядя Иля так и говорил: «Ну, Надежда Петровна, ну, римская матрона». Ее и правда невозможно было вывести из себя. Вот пример. Каждое лето супруги ездили в Крым, в свое имение. По дороге Илья Семенович обязательно выходил во время остановок и покупал моченые яблоки, очень он любил их есть в поезде.

И вот как-то в очередной раз он вышел на перрон, а поезд тронулся, проехал немного и резко затормозил. В вагоне начали переговариваться, мол, какой-то несчастный попал под поезд. И тут в дверях своего купе появляется Илья Семенович. Надежда Петровна окинула его взглядом и невозмутимо заметила: «Иля, а я думала, что именно ты тот несчастный, который попал под поезд».

Как Илья Семенович вышел из себя, как закричал, услышав эти спокойные слова, а тетя Надя и бровью не повела.

Остроухое был большой эстет, любил, чтобы все было на своих местах и в целости и сохранности. Можно представить его раздражение, когда у заварочного чайника отбился носик, а тетя Надя не спешила его выбрасывать. Дядя Иля несколько раз приказывал убрать его со стола, а она все равно продолжала им пользоваться. Наконец терпение у дяди лопнуло, он сам отправился на помойку и выбросил чайник. Каково же было его изумление, когда на следующее утро тетя Надя невозмутимо принесла заварку именно в этом чайнике.

Дядя Иля был человеком широкого образования и смелого вкуса. Он и Щукин стали первыми, кто начал покупать картины французского художника Анри Матисса. Павел Третьяков, умирая, назначил дядю Илю вместо себя хранителем галереи. Остроухов был очень добрым человеком. Когда мы приходили, он говорил жене: «Надежда Петровна, дети у порога. Где пирог?» И она отвечала: «Иля, пирог готов».

Я его очень любила. Он первым открыл мне разницу между материальным и духовным миром. Иконы в его доме были настолько выразительны, что мне не хотелось от них отходить. Они, казалось, физически излучали тепло и добро. Я спрашивала у дяди Или:

– Почему возле икон становится так хорошо?

И он отвечал:

– У человека есть тело и есть душа. В картине ты видишь краски, а в иконах – чувствуешь душу. Те, кто писал иконы, готовились к этому, постились. На иконах нет ярких красок, они темные. Но яркости и не надо. Иконописцы были настоящие и глубоковерующие люди, и это чувствуется. Ты же не будешь думать, как одета Богоматерь. Это другой мир, нежели тот, в котором мы живем. Вот иконы работы Андрея Рублева. Он ведь жил в очень непростое время, а его иконы оставляют только светлое впечатление. Потому что главное – какая душа у художника. Если в ней есть свет, значит, есть благодать. Тогда и на зрителя перейдет этот свет.

Находил, конечно, и более точные слова. Меня иконы потом всегда притягивали. Я так полюбила бродить среди картин, что попросила у дяди Или разрешение самой приходить и смотреть его коллекцию. Он позволил. Не забуду, какое сложное впечатление произвели на меня работы Врубеля. Остроухое и тут пришел мне на помощь и все объяснил: «Художник был нездоров, и его душевная болезнь ощущается и на холсте».

Судьба дяди Илиной коллекции была трагична.

После неожиданной смерти Остроухова ценности из его дома были попросту расхищены. Что-то передали в Третьяковскую галерею, а что-то навсегда исчезло. Как, например, картина Тициана.

У Остроухова была дома богатейшая библиотека из 12 тысяч томов, которую после его смерти расхитили. Это было страшное зрелище. Даже мы, дети, понимали, что происходит что-то ужасное и стихийное.

Нам позволили взять несколько книг. У нас они потом хранились с экслибрисом «Из библиотеки Ильи Остроухова». В книгах большевики были мало заинтересованы. Их больше интересовали картины, которые они спешно вывозили. Иконы тащили. Бедная тетя Надя! Ее выселили из собственного дома во флигель во дворе. Просто взяли и вышвырнули. Я помню, как переносили ее мебель из дома в этот флигилек.

Мама все время ходила к ней. Тетя Надя все кротко терпела. Через год она умерла. Нам позволили забрать с собой несколько книг из библиотеки дяди Или. Помню, у нас была книга Гете на немецком языке. Каждый раз, открывая ее, я вспоминала те волшебные дни, которые я проводила в его доме в Трубниковском переулке.

«Наелась? – спрашивал меня за столом Остроухое. – Тогда вставай и беги смотреть картины…»

* * *

Неожиданно Вера Ивановна повысила голос и довольно резко обратилась к фотографу, которого я привел с собой, попросив сделать несколько снимков моей собеседницы и переснять старинные фотографии, хранящиеся в ее архиве. «Этот портрет не снимать! Я не хочу, чтобы о нем все узнали!», – решительно сказала Прохорова.

Речь гита о работе художника Валентина Серова, висящей в изголовье кровати Веры Ивановны. Честно признаюсь, я и не думал, что Вера Ивановна может быть такой строгой!

Потом я узнал, что не было ни одной встречи с журналистом, во время которой хозяйка не просила бы, не снимать и не писать о портрете Серова. И почти каждая публикация о Прохоровой содержала подобный пассаж: «Маленькая квартирка на Сивцевом Вражке, главным украшением которой является картина Серова». Родичи, как называла близких Вера Ивановна, сердились, но ничего поделать было нельзя.

* * *

Одним из близких друзей дяди Или был художник Валентин Серов. В 1912 году Серов написал мамин портрет. Вообще, бабушка Вера Петровна заказала ему написать портрет каждой из ее дочерей, так что у нас было четыре работы Серова. Она рассказывала, что одной из работ сам художник остался недоволен. И как бабушка ни умоляла его оставить портрет дочери таким, каким он вышел, Серов не соглашался. Он сложил рисунок на четыре части и разорвал его. Потом, конечно же написал новый. Серов ведь был художником с весьма непростым характером. Известно, что когда он в Зимнем дворце писал портрет Николая II, в зал неожиданно зашла императрица и принялась критиковать его работу. Тогда он вручил ей палитру и кисти и предложил самой закончить портрет. Александра Федоровна пришла в бешенство, а император рассмеялся. Родичи укоряют меня, что я держу портрет кисти Серова у себя дома просто так, без всяких предохранительных мер. Кстати, этот портрет был на выставке Рихтера. Светик очень любил мою маму….

* * *

Вот, наконец, впервые и прозвучало имя Рихтера. Его Вера Ивановна вспоминала потом всегда. Даже просто, как в эту минуту, рассказывая о своем детстве.

* * *

Когда у меня берут интервью, то расспрашивают про Прохоровых, реже про Гучковых и Боткиных. Предки мои были людьми интересными.

По линии бабушки Полуэктовой, папиной мамы, в родстве с нами состояла правнучка Пушкина Наталья Сергеевна Мезенцова. Она была замужем за родственником бабушки. Я Наталью Сергеевну хорошо знала. Она ведь умерла сравнительно недавно, чуть не дожив до 200-летия Пушкина.

В Наталье Сергеевне чувствовалась порода, в ней была стать. Она рассказывала мне о старшей дочери поэта, Марии Гартунг, которая после революции жила в общей квартире, в клоповнике.

Мария Александровна была первым ребенком Пушкина. У нее был какой-то несчастный брак, я это по семейным преданиям знаю.

Она прожила большую жизнь: родилась в 1832 году и умерла в 1919-м.

Мария Александровна буквально нищенствовала. Когда становилось совсем невмоготу, отправлялась на Тверской бульвар к памятнику отцу и рассказывала бронзовому Пушкину о своих бедах.

В конце концов пошла на прием к наркому просвещения Луначарскому. Он принял ее и обещал помочь дочери Пушкина. Но в итоге ни пенсии, ни отдельной квартиры Мария Александровна так и не получила. Лишь в день ее похорон вышло постановление о выделении пенсии, тоже, между прочим, копеечной. Гартунг умерла в 1919 году на руках Мезенцовой.

Мы ее называли тетя Наташа. Помню, как она возмущалась: «Ну в какой бы еще стране мог быть такой министр культуры, который бы дал роскошный особняк босоножке Дункан и при этом оставил в нищете дочь Пушкина?»

* * *

Через Гучковых наш род оказался связан и с Рахманиновым. Дедушкин брат Константин Иванович был женат на двоюродной сестре композитора, Варваре Зилоти.

Константин был младшим сыном Ивана Гучкова, старшие братья его баловали. Я, конечно, с Рахманиновым знакома не была. Но с ним встречалась моя любимая тетка Вера Трейл, о которой я рассказывала. Она называла Рахманинова просто «дядя Сережа». Правда, они не сошлись во взглядах политических.

Вера же была, к ужасу отца, яростной коммунисткой. И, встречаясь за границей с Рахманиновым, и его пыталась совратить в коммунизм. Но это ей не удалось, конечно. Рахманинов говорил, что Россия – это Россия, а СССР – это совсем другое.

Вера, когда приезжала в Москву, рассказывала мне об удивительной любви Рахманинова к России. Тот даже просил, чтобы Вера, уезжая из СССР, привезла ему ростки березок.

* * *

Мои родители не являлись особо примечательными людьми, но были преданы семье, были людьми большой души. Папа и мама оставались жизнерадостными и любили людей, несмотря на все тяготы, которые им довелось испытать.

Я ни разу не слышала от них слово «ненависть». И очень им благодарна за свое детство. Мне Царицыно, где мы жили, казалось раем земным. Никогда не забыть вишневые сады, которые каждую весну стояли, как молоком облитые, в цвету…

Дедушка Прохоров водил папу на фабрику начиная с 10 лет. И потом папа мне рассказывал о Трехгорке не как об утраченной собственности, а как о какой-то сказке. Там жили станки, у них была своя душа, они радостно работали и пели. А когда машины заболевали, то хрипели, и их надо было лечить. И для меня Трехгорка тоже являлась сказочным царством.

Я никогда не слышала от своих родителей проклятий, жалоб. Они дали мне такой заряд счастья, которого мне хватило на всю мою немалую жизнь.

* * *

Папа умер через десять лет после революции. Он завещал похоронить себя на Ваганьковском кладбище, неподалеку от Трехгорки. Его гроб рабочие несли на руках. На простой полотняной ленте кривыми буквами тушью написали: «С тобою хороним частицу свою, слезою омоем дорогу твою».

Когда я была арестована и мне стали говорить о полученном родительском наследстве, я сказала, что да, получила. Ту самую ленту, которая хранится у меня по сей день.

Единственное богатство, которое мне досталось от родителей, это серовский портрет. После войны у нас были такие долги, что второй портрет – маминой сестры – пришлось продать.

Его купила балерина Гельцер. Она спросила, кем мне приходится Прохоров. И узнав, что отцом, грустно улыбнулась: «Да, Ваня был чудесным человеком, я его хорошо помню».

Папа дружил со всей богемой Москвы, часто бывал в Художественном театре, знал Москвина и Шаляпина, очень любит цыган, у «Яра» бывал. Дедушка тогда и сказал: «Ну, тебе пора жениться».

* * *

Встреча с мамой произошла на благотворительном балу. Тогда было принято, чтобы дочери состоятельных предпринимателей и дворян торговали на базарах, которые устраивались в пользу неимущих.

Сначала был бал, а в антрактах девушки ходили с подносами и продавали всякие безделушки, картины начинающих художников, предметы туалета… Если вещь стоила, например, 10 рублей, то купец давал тысячу. Это все хорошо показано в старом фильме «Анна на шее».

Даже если купец был скуп, он не мог не дать, скажем, тысячу, когда дочь Морозова или Мамонтова, красивая девушка, подходила и предлагала что-то купить.

Из уст в уста передавали историю об одном купце. Ему предложили приобрести картину. «Я не интересуюсь живописью», – ответил он. Тогда ему предлагают книгу. В ответ слова: «У меня уже есть своя библиотека». Наконец скряге предложили мыло, и тут он уже не мог отказаться.

Вот так и моя мама тоже торговала.

Дедушка Прохоров обратил внимание отца на маму, сказав, что это очень хорошая семья. При том, что Николай Иванович Гучков не был очень богатым, а сам Прохоров тогда уже был миллионером.

Дедушка Гучков думал, что папа женится на его старшей дочери – Любе, она тоже была на выданье. Но папа выбрал маму, они были ровесники. Папа 1890 года рождения, мама – 1889-го. Он стал приезжать к Гучковым в дом, полученный бабушкой Верой Петровной в наследство от Боткина.

Мама потом рассказывала, как весело они проводили время. У папы вились волосы, просто кольцами лежали. Сестры Гучковы думали, что он специально завивается. И как-то решили облить его водой. Но после этого кудри у папы еще больше завились.

Свадьба у родителей была широкая, играли ее в Петербурге в 1910 году. Кто-то из родственников был болен и не мог приехать в Москву. На свадьбе были представители и от фабрики, от рабочих. Где-то есть фото, на нем видно, как много народу присутствовало – рядами стоят. В первом – папин брат Тиша, так звали Александра Алехина, в будущем единственного чемпиона мира по шахматам, который умер с титулом чемпиона.

Дедушка Прохоров все оплатил. А потом родители поехали путешествовать за границу – были в Италии, Австрии, Франции.

Лучшие врачи Европы сказали маме, что у нее не может быть детей. А через семь лет появилась я. Родилась в июне, а зародилась, получается, под гром «Авроры», в октябре 1917 года.

* * *

Первый железный занавес опустился для меня, когда умер папа. Я не могла поверить, что моего папы больше нет. Ему ведь было всего 37 лет.

У него была язва, ему сделали операцию в Боткинской больнице. Но сердце не выдержало.

Это было первое сокрушительное горе. На чьем-то дне рождения, кажется тети Любы, папа что-то съел, и у него случился приступ. Его отвезли в больницу, откуда папа уже не вернулся. Помню, как мама утром приехала из больницы, она там все это время ночевала, и попросила морфию «для Вани». Никогда мне не забыть, как тетя, у которой мы были в гостях, пыталась приготовить меня к тому, что папы больше нет. Я не верила. И только когда мама пришла уже в трауре, я смогла поверить.

Первый сочельник мы с мамой и братишкой провели у папы на Ваганьковском кладбище. Поставили в его склепе елочку и встретили Рождество 1928 года. По инерции, после ареста отца схватили и маму. Но ее довольно быстро выпустили, а мне сказали, что мама уезжала навещать тетю.

* * *

Мы с братишкой оставались тогда с бабушкой. Она мужественно вынесла горе – умер старший любимый сын.

За самой бабушкой ведь охотились чекисты, пытались арестовать. Но она была фактически бездомная, жила то у одних, то у других родственников. И благодаря этому уцелела. Бабушка Гучкова, к счастью, умерла до революции, в 1915 году.

Я не по интеллекту, а по тому, как у меня все валится из рук, пошла именно в бабушку Прохорову. Мы когда с ней читали, например, «Дети капитана Гранта», то по карте смотрели маршрут движения кораблей. Бабушка все время что-то читала мне, рассказывала. Говорят, у меня память хорошая. Мне кажется, обычная память. Но все, что есть – это благодаря бабушке Прохоровой. Ее не стало в 1928-м…

Мама воспитывала нас с сестрой и братом в умении во всем замечать прекрасное и ни в коем случае не пропускать его.

– Мам, – говорили мы, – ну что хорошего в цветочке, на который ты показываешь? Он же такой маленький.

– А какой он зато красивый! – отвечала она.

Или, если на улице было холодно и стоял мороз, мама показывала нам узоры на окнах и восхищалась, как они затейливо прекрасны.

Зимой нам с братом вымазывали лицо гусиным жиром и мы в валенках и шубках отправлялись кататься на горку. Брали решето старое, дно его обмазывали навозом, заливали водой – и получалась мазанка. На ней и катались.

С нами еще и папина кормилица жила. И папина мама. Так что я никогда не чувствовала ни мрака времени, в котором жила моя семья, ни напряжения. Хотя к родителям приезжали друзья, возвратившиеся из ссылки. И, конечно же, ни у кого из взрослых не было иллюзий по поводу той эпохи, в которую им выпало жить…

О прошлой жизни у нас дома, конечно же, вспоминали. От бабушки и папиной кормилицы я часто слышала о «мирном времени» – о периоде до Первой мировой. «В мирное время продавалось то-то…» – вспоминали они. А вот о революции не говорили. Просто это не было частью нашей жизни. Как-то не воспринималось, что наш род разорен. Дедушка же в Париж уехал. Я после лагеря, когда стало можно ездить за границу, была в Париже, проходила мимо его дома на рю Гюстав Доре рядом с парком Монсо. В этом доме уже жили другие люди. Мама моя, может, тоже хотела уехать за границу. Она предвидела возможное будущее. Но папа не представлял себя за границией, он не видел жизни без фабрики. Когда его не стало, рабочие еще три года материально помогали нашей семье. В 1930 году мама попросила их больше не приходить – связь с нами стала уже небезопасна. Кстати, в 1937 году, когда в стране начались повальные репрессии, за папой вновь пришли мастера кровавых дел НКВД, решив, очевидно, довести до конца начинание своей предшественницы ВЧК. Узнав, что Ивана Николаевича нет дома, они переполошились – где же он может быть, не сбежал ли?