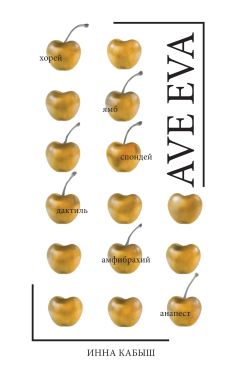

Текст книги "Ave Eva"

Автор книги: Инна Кабыш

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

«Замуровали нас вдвоём…»

Замуровали нас вдвоём:

расстрел – шаг вправо или влево,

и миром сделался нам дом –

ты в нём Адам, а я в нём Ева.

Я королева – ты король:

дом нашей сделался страною,

покуда есть в солонке соль,

не уходи, побудь со мною.

Не за стеною мой народ,

его и, сидя дома, часть я,

всю жизнь казалось, что вот-вот –

вот я и дожила до счастья…

«Всё так и есть: блаженны мы…»

Всё так и есть: блаженны мы,

мир посетившие во время

ещё невиданной чумы:

мы были там, мы были с теми,

наш опыт – иго, благо, дар, –

он бургер превращает в брашна,

с ним, лёгким, как воздушный шар,

ни жить, ни умирать не страшно…

«Какое счастье – карантин…»

Какое счастье – карантин

(что книг,

что фильмов и картин!),

каникулы посреди года!

Не нужно никого учить,

но, как велела нам природа,

страдать и мыслить,

есть и пить.

Внутри двухкомнатной тюрьмы

проверить чувства можем мы.

(А то ведь что же?

Год за годом

в химчистку отдаёшь пальто,

стираешь, кормишь бутербродом,

а знаешь ли – с тобою кто?

А знаешь ли – кто друг, кто враг,

а без кого нельзя никак?

И знаешь ли в лицо соседа?

И как зовут его жену?

И то, что скоро День Победы,

а он, сосед, прошёл войну?)

Ещё – взглянув на календарь,

покрасить яйца, словно встарь,

шафраном,

луком

и зелёнкой…

Осталось сколько жизни той?

Так пусть же будет удалёнкой –

зелёной,

жёлтой,

золотой!

И даже если Божий храм

закроют –

что за дело нам?

Мы заключимся в катакомбы,

где день от дня неотличим, –

закажем пиццу, включим компы…

Или компы́?

Или включи́м?

И кончится Великий пост,

что от Земли был и до звёзд.

И если колокольным звоном

не разживёмся – МЧС

пришлёт всем нам

(а значит, что нам?)

по эсэмэс: «Христос воскрес!»

«Всё не только пройдёт…»

Всё не только пройдёт,

но, пройдя, будет мило –

вспомним нынешний год:

спички, гречку и мыло.

Вспомним эту чуму,

вспомним эту холеру,

как сидели в дому,

испытуясь на веру.

Вспомним эту весну,

её май без парада,

вспомним злую длину

карантинного ада,

где впервые вдвоём

в целом свете мы были.

Предлагал ты: «Споём!» –

и мы пели и пили.

Предлагал ты: «Уснём!» –

и мы спали в обнимку.

О, мы вспомним о нём,

как о лете, – по снимку.

Не хандра и не сплин –

год, где были с тобой мы,

где был всяк не один,

но как пуля в обойме.

«Зачем вставать в такую рань…»

Зачем вставать в такую рань,

когда так сильно уморились?

Чтоб видеть, как растёт герань

и зацветает амариллис,

чтобы увидеть клён в окне,

и услыхать, как пахнет тополь,

и маму увидать во сне

и как мой сын впервой потопал…

В природе нету пустоты –

исчезнет всё: друзья, работа,

но вот альбомные листы –

они заполнят все пустоты.

И не останется прорех:

едина жизнь – и нет ей краю.

И я люблю отныне всех

и даже тех, кого не знаю…

Спроси: «Жила?»

Отвечу: «Да».

Во дни Харона и Тантала…

«И что ты делала тогда?» –

«Я сказки Пушкина читала…»

«Это язва моровая…»

Это язва моровая,

это третья мировая,

это на голову снег:

кончился двадцатый век

лишь в две тысячи двадцатом –

карантином,

казематом,

не зимою, а весной,

не победой, а войной,

ей конца и края нету –

по всему гуляет свету:

тыла нет – кругом бои,

нет врагов – одни свои…

Но когда-то ж лопнут почки –

выйдет князь Гвидон из бочки,

и устроит славный пир,

и увидит новый мир:

будет в нём не так, как было,

будет новое светило,

и в жестоком свете дня

не узнаешь ты меня…

«Когда всё внешнее отпало…»

Когда всё внешнее отпало

и сузился до дома мир,

где белое – там стало ало,

и двое где – горою пир.

И оказалось, это много –

кагор початый и яйцо,

и можно третьим сделать Бога

и увидать к лицу лицо.

Гроза

Вдруг небо вздрогнуло, сломалось

и пролилось:

сначала малость,

а после – ливнем изошло,

и потянулись – сквозь стекло –

цветы сирени с натюрморта

и недоверчиво, и гордо,

а на другой картине лес,

как в третий день Исус,

воскрес –

и стали на стене картины

с природой за окном – едины…

«Балконные цветы шагнули за перила…»

Балконные цветы шагнули за перила

и с вербою цветущею слились:

душа их – из горшка – взяла и воспарила

и полетела дальше, дальше, ввысь.

И мне их не поймать,

за ними не угнаться –

рванули в облака, как бабочки к огню…

Мне было тридцать лет,

мне будет девятнадцать,

и очень скоро я их в небе догоню…

«Ну вот и снег…»

Ну вот и снег –

а ведь казалось,

уже не будет никогда.

Но небо сжалилось и сжалось –

и снег пошёл, а не вода.

Не сера, не огонь, не жабы.

Не мор, не глад, не смерть детей,

наоборот:

из снега бабы

и череда иных затей –

рождественских,

весёлых,

зимних:

ледянки,

лыжи и коньки,

сплошь сине-белых,

бело-синих, –

прогнозам мрачным вопреки.

И не умею не запасть я

на этот снег и этот лес:

чем дольше жизнь –

тем больше счастья.

А там и умер.

И воскрес.

«Одной – лучше…»

Одной – лучше,

вдвоём – легче:

такой случай –

гаси свечи!

Нельзя выбрать,

что крыть чёрным,

нельзя вырвать

траву с корнем.

Где зло – там же

добро в паре,

и я та же

в каждой сваре,

и ты тот же,

хоть неправ ты –

всегда тоньше

счастья – правда.

Рвётся то-то,

в смысле – часто.

…Правду – кто-то,

а я – счастье…

«Ты, уходя, оставил мне „Россию“…»

«OGGI» – альбом Фаусто Пепетти, 1985

Ты, уходя, оставил мне «Россию»,

проигрыватель – новенький тогда,

наверно, ты хотел уйти красиво,

запомниться на долгие года.

И вот они промчались, эти годы –

или года́ –

как ты того хотел.

И ты пришёл.

Но есть закон природы,

простой закон отталкиванья тел.

Ах, мой моряк,

ты плавал слишком долго,

и позабыть тебя успела я,

и ни при чём тут вовсе чувство долга,

ни Бог,

ни муж,

ни школа,

ни семья.

Но позабыть – лишь половина дела,

а целое – влюбиться вдругорядь,

И я другое полюбить успела –

тот саксофон, который не унять.

«Мне и с тобою хорошо, и без…»

Мне и с тобою хорошо, и без,

тем дальше в лес, тем больше понимаю:

и потому, что времени в обрез,

и потому ещё, что дело к маю.

Как я люблю в начале мая дождь,

все эти почки, сжатые упруго, –

и если ты назад и не придёшь,

жизнь не сойдёт с назначенного круга.

И будет куст непоправимо жёлт,

и снова даль откроется за далью,

и не того мне жаль, что ты ушёл,

а что я рук не сжала под вуалью…

«„Враги человеку – домашние“…»

«Враги человеку – домашние», –

сказано на арамейском,

на арамейском сказано две тысячи лет назад.

Ох вы, мечты девчоночьи – розовые, зряшные!

Перевожу по подстрочнику:

«Семья человеку – ад…»

«И снова вижу девяностые…»

И снова вижу девяностые –

как фотографии в альбоме:

там все мои ключицы острые,

там ничего, младенца кроме,

там не змеится стерва-очередь,

талонов нет на сахар с гречкой

(ведь не глаза мои –

там очи ведь!),

и молоко струится речкой,

и берега стоят кисельные,

и с каждым часом больше сын мой…

О эти годы –

карусельные,

с лошадкой –

белой,

красной,

синей…

«И я спросила у поэта…»

И я спросила у поэта,

как терпит он свою жену

(была весна, почти что лето,

и нарушала тишину

одна жена поэта Клава –

она пилила, как пила).

И я сказала: «Знаешь, Слава,

уж лучше бы она пила!

И как выносишь ты такое?»

И мне ответствовал поэт,

что, между прочим, ни в покое,

ни в воле счастья тоже нет,

и жизнь совсем была бы адом,

у нас фантазии не будь:

она, жена, лишь внешне рядом,

а так – в Тамбове где-нибудь,

мы, Слава с Клавой, параллельны,

как параллельные миры –

должны быть благодарны ей мы,

фантазии,

за все дары…

И я подумала: «Как просто –

виват тебе, мой старший друг! –

Теперь решается вопрос-то,

как раем сделать жизнь вокруг!..»

«Напрасно смеялись, что счастье в труде…»

Напрасно смеялись, что счастье в труде.

Ведь если не в нём – укажите мне где?

Мужского он рода, но всё же не муж,

не друг, не любовник, не сокол, не уж,

не брат и не сват, не единственный сын –

не бросит, не кинет тебя он один.

Господь, ты грозился, что в поте лица –

пусть пот этот будет со мной до конца,

до немощи старой, доски гробовой:

в одном лишь труде я уверена – мой!

…И вечность за гробом не праздность, а труд,

который не знаю пока, как зовут.

«Бедные, глупые дети…»

Бедные, глупые дети,

кто вас на площадь сманил?

Шапки скорее наденьте –

будет поменьше могил.

У крысоловов природа

хуже природы сирен:

вам-то казалось – свобода,

а оказалось, что плен.

Бесы, царевичи, дудки,

в венчике белом Христос…

Нам-то казалось, что шутки,

а оказалось – всерьёз…

«Говорят, что весна, мол, красна…»

Говорят, что весна, мол, красна –

это в рифму, а всё-таки ложь:

без ножа убивает она,

ни к чему ей, безжалостной, нож.

С каждой новою – немолодей,

хоть и кутаюсь в то же пальто…

Не люблю я весною людей.

И тебя (но тебя-то за что?).

Чумовая подруга моя –

дождь и солнце, капель и мороз.

…Каждый год не уверена я,

что на Пасху воскреснет Христос.

«Когда я не в ладу с тобой…»

Когда я не в ладу с тобой –

это я не в ладу с собой,

потому что давным-давно

мы, какое ни есть, – одно.

Так бывает: одна страна,

а внутри той страны – война:

восстаёт там на брата брат,

восстаёт на отца там сын,

нет кругов девяти, ведь ад –

двуедин…

«Ты прибивал то вешалки, то полки…»

Лёше Ефимову

Ты прибивал то вешалки, то полки,

то человеком был, то пароходом,

а то с базара нёс мои кошёлки,

свои стихи читая мимоходом.

И вдруг ушёл –

в одной рубашке синей,

без пиджака, –

ушёл и слился с небом.

Ну кто там есть, скажи: Отец ли с Сыном?

И кто там с кем, скажи: Борис ли с Глебом?

Любовники?

Примерные супруги,

которые друг другу стали светом?

Иль воротилось всё на своя круги –

звезда с звездою и поэт с поэтом?

«Можно учиться годами или́ веками…»

Можно учиться годами или́ веками –

и ничего не постичь, окромя верхов, –

я ничего не умею делать руками,

кроме стихов.

«Оставлю облепиху птицам…»

Оставлю облепиху птицам –

небесным, им она нужней,

оставлю пустоту страницам:

я знаю, что мне делать с ней, –

она просвет,

она не то же,

что погреба и закрома,

и с каждым годом всё дороже,

хоть и даётся задарма.

«Этот спящий мужчина – Самсон…»

Этот спящий мужчина – Самсон:

он не знает, чем кончится сон,

он не знает, чем кончится это –

лето,

к женщине страсть,

сигарета…

Разметал непослушность кудрей,

не заботясь о силе своей,

ни о завтрашнем дне,

ни о воле,

ни хоть о наготе своей, что ли!

Он не знает, чем это грозит, –

спит.

Ну что ж, и пускай себе спит

и не знает:

не кончится это –

ни любовь её,

ни сигарета.

«Яблок в этом году…»

Яблок в этом году –

что под ногами листьев.

Тихо теперь в саду:

ни колготни, ни свистов.

То-то полным-полна

жизни осенней чаша:

нету у чаши дна,

сколько ни причащайся.

Ты её длишь и длишь –

ей ни конца ни края.

…Жить можно, только лишь

всё это твёрдо зная.

«А отними у белки колесо…»

А отними у белки колесо –

и будет по нему она томиться,

и предложи ты ей и то и сё –

не нужно ей ни шильца и ни мыльца.

А нужен этот вот круговорот,

хоть и она мечтает о покое.

Но только в колесе она поёт –

наверно, счастье у неё такое…

«Советский и убогий…»

Советский и убогий

далёкий Новый год:

директор ходит строгий

и утренник идёт.

Я в платье белом – кукла,

а мой партнёр – медведь

(и мама меня Кука

зовёт, чтоб не реветь,

и нет на свете папы

лет пять, а может, шесть),

и всюду маски, шляпы,

бумага,

вата,

шерсть…

Учительница пенья

по клавишам стучит.

И словно пух и перья,

и словно саван сшит –

всё засыпает снегом:

страну,

и дом,

и век.

…А нам смешно с Олегом.

Медведя звать Олег.

«Январь: зима кончается…»

Январь: зима кончается,

цыган идёт без шубы,

и кто хотел отчаяться,

тот не успел.

И трубы

блестят себе, готовые

к пришествию Второму.

Дома стоят как новые –

дворцы или хоромы.

И голуби несметные

уселись на лепнине –

они отныне смелые

и гордые отныне.

Не саваном, а кашею

ложится снег – малашей,

и со снежинкой каждою

полнее в чаше нашей.

Зима, как смерть, – мгновение…

Цыган идёт в рубашке:

нет у него терпения

от неба ждать отмашки.

Пьесы

Вакханки

Трагедия

Действующие лицаПролог

Кадм, правитель Фив.

Агава, его дочь.

Пенфей, внук Кадма от Агавы.

Дионис, внук Кадма от Семелы.

Тиресий, слепой прорицатель.

Пастух.

Слуги.

Вестник.

Хор вакханок.

Акт первый

Дионис

Дионис, я не смертного сын –

Властелина великого Зевса.

У него я такой не один,

У него сыновей – хоть залейся…

Как-то Кадма прекрасная дочь,

Непутёвая дочка Семела,

Провела с вседержителем ночь –

отдалась, согрешила, посмела…

И за это была сожжена.

Было так: беспощадная Гера –

та, законная Зевса жена,

та, свирепая, словно Мегера,

Нашептала Семеле: «Моли

Зевса в полном явиться величье,

в блеске молний явиться вели!

Ведь сейчас, позабывши приличья,

он приходит, как смертный простой:

так пускай же докажет, что бог он,

пусть как бог обладает тобой –

да не вылезет связь эта боком!»

И послушалась мать. И огонь

Её сжёг. И остался лишь пепел.

«О прохожий! Тот пепел не тронь! –

крикнул Кадм. – Ибо свят он и светел…»

И святилищем дед сделал склеп,

и зелёным обвил виноградом,

и приносит пастух туда хлеб,

когда мимо проходит со стадом…

Много раз приходил туда я,

но так больно и страшно мне было,

что я бросил родные края –

и в чужих возросла моя сила.

Но сегодня – силён и красив –

я вернулся в родную Элладу.

Да, давненько не видел я Фив,

а они мне как будто не рады.

Моей матери бедной родня –

тётка с братом – меня не признала.

Незаконнорождённым меня

называет. Но этого мало.

Говорят, что отец мой не бог,

а обычный блудливый мужчина,

просто Кадм своей дочке помог,

сочинив про отца и про сына!

Как же я ненавижу их всех,

мне родных лишь по крови – не духу.

Я для них – всего-навсего грех,

моя мать – всего-навсегда шлюха.

Отомстить за любимую мать –

моя цель. Мои средства кровавы…

В Фивах дед мой решился отдать

власть сынку своей дочки Агавы.

Если кто ненавидит меня,

так Пенфей. Брат. Двоюродный брат мой.

Вот зачем я, себе изменя,

смертным стал. Нет дороги обратной.

Объявляю я брату войну,

чтоб ему доказать, кто такой я:

иль свою он загладит вину,

иль навеки лишится покоя.

Или жизни лишится. Я баб

соберу – дам им имя «менады».

(Если б мать моя только могла б

увидать это дикое стадо!)

И на здешней горе Киферон

все мои соберутся фанатки:

мы сойдём не нарушить закон –

мы предстанем как стражи порядка.

Хор

Первая строфа

Мы расскажем сейчас вам –

вы послушайте нас –

о ребёнке несчастном,

чей пробил нынче час.

Первая антистрофа

Ребёнка мать от бога,

случилось, понесла:

она любила много –

себя же не спасла.

Вторая строфа

И сожгла её Гера,

но дитя принял Зевс:

ибо мера за меру

и за вес ибо вес…

Вторая антистрофа

Страшнее нету сказки:

отец дитя схватил –

о, сколько сил и ласки

он проявил – и сил!

Третья строфа

Спрятал Зевс его в лоно,

после спрятал в бедро:

нет такого закона,

но добро есть добро.

Третья антистрофа

Дио́нис обретался

в Зевесовом бедре –

и вышел – в ритме танца –

однажды на заре.

Четвёртая строфа

И высок он, и строен,

и прекрасен с лица:

не бастардом достоин

быть – а сыном отца.

Четвёртая антистрофа

Но он роднёй не признан,

хулим он и гоним.

А между тем быть призом

он мог. Что будет с ним?

Эпод

Нет средь женщин безобразных,

если кто-то в них влюблён:

Дионис им дарит праздник,

жизни смысл им дарит он.

О, какое счастье вместе

быть с возлюбленным своим,

а что бог их полон мести,

невдомёк, безумным, им!..

Входит слепой прорицатель Тиресий, на голове у него – плющ, на плечах – небрида.

Тиресий

Эй, кто там у ворот?

Мне надо видеть Кадма!

Верней, наоборот:

мне Кадма видеть надо.

Вы скажете: я слеп?

Но что с того, ребята?

Где камень, а где хлеб,

кто прав, кто виноватый –

я вижу лучше вас…

Появляется Кадм.

Небритый и несытый,

Готов пуститься в пляс!

(Тиресий чувствует присутствие Кадма.)

О Кадм! О друг мой ситный!

Кадм

Тиресий, друг, привет!

Тиресий

Дай поскорее руку!

Кадм

Держи! Сильнее нет

руки, что подал другу!

(Оглядывая Тиресия.)

Ты лоб обвил плющом

и сам принарядился –

лишь не хватает тирса:

Мы, стало быть, идём?

(Протягивает тирс Тиресию.)

Тиресий

Плясать мы будем, петь

и пить мы будем много!

Кадм

Мы старые…

Тиресий

Ответь –

Мы будем славить бога?

(Кадм кивает.)

Пред богом все равны:

ни старых нет, ни юных,

разумных, неразумных…

И нету в том вины…

Кадм (подхватывает)

…в ком есть вино!

Тиресий

О да!

Кадм (вглядываясь)

Мой внук идёт сюда!

Тиресий

Неужто Дионис?

Кадм

Другой…

Тиресий

Пенфей?

Кадм

Он самый…

Тиресий

Весь правильный, сусальный…

Кадм

…чей «Только вверх!» – девиз.

Подходит Пенфей.

Пенфей (про себя)

Что слышу я: все матери и жёны,

дома, детей, мужей – короче, нас

всех побросав и все поправ законы,

уходят к Дионису: им указ

лишь он один.

А он, простите, кто,

одевший наших женщин ни вот что?

Все, говорят, они обнажены

(нет скромной ни одной средь них жены),

он, говорят, немыслимо хорош:

глаза как звёзды, волосы как рожь.

Но наших женщин учит он разврату.

Двоюродный он брат мой, но и брату

я не спущу.

Будь проклят Дионис –

не допущу, чтоб верхом правил низ!

(Усмехается.)

Я говорит, Семелы сын и Зевса.

Придумал бы получше что-нибудь!

Падёт с рожденья твоего завеса:

о том, что ты сын бога, – позабудь!

(Замечает Тиресия и Кадма.)

Ба! Что я вижу: дед мой и Тиресий.

В небридах вы и с тирсами в руках!

Вы, старики, участники процессий

того, себя кто именует Вакх?

Тиресий

О царь Пенфей! Умён ты и речист,

но, ты пойми, глумишься ты над богом!

Не может быть, чтоб ты был атеист!

И нужно мне сказать тебе о многом!

(Пауза.)

От первого, от золотого века

две вещи – главные – у человека.

Одна – земля, Деметра, то есть хлеб.

Им насыщает человек желудок.

Но человек – он разный. Он нелеп –

и героичен. Он и добр, и жуток.

Он всемогущ, и слаб, и смертен он.

Но и бессмертен. Сок же винограда,

что Дионис принёс, дарует сон,

забвенье: человеку он отрада!

(Пауза.)

Не веришь ты, что Дионис зашит

в бедре у Зевса был, но так и было.

Наш новый бог – он меч и он же щит,

младенец слабый, слава он и сила.

Смирись, Пенфей, и женщин не брани:

они бегут от дома и от быта,

ведь так устали, бедные, они:

мужья и дети – ими всё забыто.

Они устали, как не устаёт

на поле брани ни один мужчина.

И тот велик, и милосерден тот,

кто им забвенье дарит.

Вот причина

любви к нему и восхищенья им,

развязным и весёлым Дионисом.

И культ его так просто объясним.

Смирись!

Пенфей

Но разве может верх пред низом

смириться? В государстве всё вверх дном,

когда семья разрушена и дом.

Кадм

Пенфей, мой умный, мой культурный внук,

тебе Тиресий хочет только блага.

Вот Актеон: он принял столько мук,

унизив Артемиду. И два шага

тебе до смерти, коль не признаёшь

ты богом Вакха! Или так: он брат твой

двоюродный. Пусть то, что бог он, – ложь,

но будет эта ложь для нас приятной,

ведь мы одна семья…

Пенфей

Мой глупый дед!

Стократно повторяю тебе: «Нет!» –

тебе, который умным был когда-то:

в развратном брате не признаю брата!

(Слугам.)

Ступайте и сыщите мне лжебога,

и я его каменьями побью:

туда ему, бастарду, и дорога.

(Делает жест, как будто поднимает кубок.)

Я кровь его за гибель его пью!

Тиресий

Что ты безумец, вижу я, слепой!

И всё равно – хоть пей теперь, хоть пой!

(Кадму.)

Пойдём! Пусть даже внук твой дважды прав,

наказан будет он за гордый нрав!

(Уходят, поддерживая друг друга.)

Пенфей (смотрит им вслед)

Как будто битый битого ведёт!

Не радость – старость, видно по всему.

Тем более наказан будет тот,

кто соблазнил слабейших по уму!

Хор (он же толпа вакханок)

Первая строфа

О, как хотели мы свободы,

как на свободу мы рвались!

И нынче воспеваем оду

тебе, наш бог, наш Дионис!

Первая антистрофа

Нам опостылела власть мужчин,

нудный супружеский долг.

А Дионис – он такой один:

небо – глаза, кудри – шёлк.

Вторая строфа

Мы колыбель качать устали,

детей устали мы рожать.

Женою счастье быть едва ли

и скучно называться «мать».

Вторая антистрофа

Мы на край света пойдём за ним,

за ним пойдём на тот свет:

Зевсом самим с рожденья храним

он от невзгод и бед.

Третья строфа

Высвобождает наши страсти

из векового плена он:

есть только два на свете счастья –

любовный стон, похмельный сон.

Третья антистрофа

Акт второй

Нет у дозволенного границ:

рухнули днесь они.

Стали вольнее мы рыб и птиц,

стали ночами дни.

Слуги Пенфея вводят пленного Диониса.

Слуга (Пенфею)

Вот он – твой брат двоюродный, лжебог.

Он на поверку оказался смирным

и нас – себя же сам – поймать помог…

О, у него цвет глаз какой – сапфирный…

Пенфей

Уж не пленил ли он тебя, слуга?

Слуга (смутившись)

Что? Нет! Не знаю… А его вакханки,

красавицы, распутницы, нахалки,

те несколько, что ты загнал в тюрьму, –

сбежали. И неведомо уму,

как это сталось. Вдруг распались узы –

и все на волю, к богу своему,

рванули. Снова рушатся союзы,

законы и приличья. Почему?

Пенфей (Дионису – со связанными руками)

Кто ты такой – красивый, юный, дерзкий?

Дионис

Какой вопрос ты задаёшь мне детский!

Бог Дионис, иль Вакх, – как хочешь – я!

Пенфей

Так ты всерьёз себя считаешь богом?

Дионис

Я промолчу…

Пенфей

Ведь ты – моя семья,

двоюродный ты брат мой. Я о многом

хочу спросить тебя…

Дионис

Готов ответ!

Пенфей

Ты вправду бог? Ты не бастард?

Дионис (усмехается)

О нет!

От Зевса родила меня Семела…

Пенфей

…сестра Агавы, матери моей.

Дионис

Сыны не выбирают матерей…

Пенфей

Со стороны Семелы – это смело…

Дионис

О, смелость – сына с матерью девиз!

Пенфей (иронично)

Чему ж ты учишь, бог мой Дионис?

Дионис

Я говорю, что нет другого счастья,

чем отрываться и раскрепощаться,

платить инстинкту основному дань.

А женщине – тем паче. Ибо дрянь

она по сути…

Если ж пьёт вино…

Пенфей

А как же твоя тётушка Ино́,

вскормившая тебя тогда, когда…

Дионис

Из правил исключенья есть всегда.

Пенфей

А оргий в чём твоих ужасных тайна?

Дионис

Секрет.

Пенфей

Мне важно знать необычайно!

Дионис

Но ты непосвящённый…

Пенфей (усмехаясь)

Это есть.

А… планы у тебя какие?

Дионис

Месть –

тем, кто меня за бога не считает.

Пенфей

Так, значит, мне?

Дионис

Смотри: уже светает…

Пенфей (сурово)

Заговорился что-то я с тобой.

(Слугам.)

Взять нечестивца!

Локоны – долой!

Тирс – мне!

А самого его – в темницу!

Дионис

Тебе за всё придётся расплатиться!

Пенфей (притворно)

Боюсь-боюсь!..

Дионис (строго)

Ещё раз? Ты – Пенфей,

внук Кадма,

Фив правитель,

сын Агавы?

Пенфей

Всё так. И что?

Дионис

О времена! О нравы!

Пенфей, ведь бога оскорбляешь ты!..

Пенфей

Язык попридержи-ка!

(Слугам.)

Уведите!

Дионис

Там, где пройду, распустятся цветы

и обо мне расскажут всем…

Пенфей (иронично)

Гвоздики?

Дионис

Напрасно насмехаешься, Пенфей…

Пенфей

…нарциссы? розы?

Дионис

Даже слушать дико…

Несдобровать и матери твоей –

и за меня её накажут строго…

Пенфей

Вот мой совет, мой брат, тебе: не пей

и не пои…

Дионис (не слушая)

Ведь грех – унизить бога!

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!