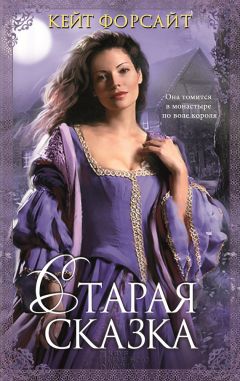

Текст книги "Старая сказка"

Автор книги: Кейт Форсайт

Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Кейт Форсайт

Старая сказка

© Kate Forsyth, 2012

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2013

* * *

Посвящается всем моим подругам-писательницам – мы живем той жизнью, о которой мечтала Шарлотта-Роза

Предисловие

Первое дошедшее до нас переложение сказки о Рапунцель[1]1

В русском переводе иногда встречается название «Колокольчик» (П. Н. Полевой, 1893 г.).

[Закрыть] называлось «Петросинелла» («Маленькая петрушка»). Ее автором стал итальянский писатель Джамбаттиста Базиле (1575–1632), но опубликована она была только через несколько лет после его смерти, в 1634 году.

Шестьдесят четыре года спустя, в 1698 году, сказка вновь увидела свет, но уже под именем «Персинетта», в изложении французской писательницы Шарлотты-Розы де Комон де ля Форс (1650–1734). Она была написана в монастыре, куда писательницу упекли в наказание за весьма скандальный образ жизни. Шарлотта-Роза переделала окончание. В ее варианте сказки слезы влюбленной девушки вернули зрение слепому королевичу, героине также удалось снять проклятье старой ведьмы.

Исследователей жанра сказок всегда удивлял тот факт, каким образом мадемуазель де ля Форс вообще смогла познакомиться с творением итальянца Базиле. Ведь сочинение было переведено с его родного неаполитанского диалекта лишь спустя много лет после ее кончины, а сама она, хотя и получила весьма неплохое по тем временам образование, никогда не бывала в Италии и не знала этого языка. Вариант французской сочинительницы дошел до нас под именем «Рапунцель».

Мадемуазель де ля Форс не только является одной из первых создательниц литературных сказок. Она фактически положила начало такому жанру, как исторический роман. Ее творчество оказало большое влияние на сэра Вальтера Скотта, который по праву считается «отцом» исторического приключенческого романа.

Прелюдия

…Весь день напролет я расчесываю Золотистые пряди своих волос. Весь день я только жду и жду… Чу! Кто это там?

Кто идет? Кто идет? Я опускаю вниз Золотую лестницу своих волос И жду… и жду… и жду… Это она? Ведьма? Ведьма? Чу! Кто это там?

Аделаида Крапси. Рапунцель

Язык мой – враг мой

Замок Шато де Казенев, Гасконь, Франция – июнь 1666 года

Я всегда любила поболтать, а уж сказки были моей страстью.

– Вам следует попридержать свой очаровательный язычок. Он достаточно длинен и остер для того, чтобы вы им перерезали себе горло, – заявил мне наш опекун в последний вечер перед моим отъездом в Версаль.

Он восседал во главе огромного деревянного стола, стоявшего в арочном обеденном зале замка, с неудовольствием поджав губы и глядя на немудреное крестьянское угощение, которое подали нам слуги, – рагу из белых бобов с мясом, запеченное в глиняной миске. За четыре года он так и не смог привыкнуть к простому и незатейливому гасконскому рациону, которого мы придерживались.

Но я лишь рассмеялась в ответ.

– Разве вы не знаете, что язык женщины – это ее шпага? Вы же не хотите, чтобы мое единственное оружие заржавело, не так ли?

– На этот счет я могу быть совершенно спокоен. – Маркиз де Малевриер был начисто лишен чувства юмора и вдобавок обладал невзрачной внешностью старого козла, а его желтоватые глазки неотступно следили за нами, чем бы мы с сестрой ни занимались. Он искренне полагал, что наша мать безнадежно избаловала своих дочерей, и поставил перед собой задачу перевоспитать нас. Он вызывал у меня отвращение. Нет, пожалуй, «отвращение» – слишком мягкое слово. Я его презирала.

Но тут в разговор вмешалась моя сестра Мари:

– Прошу вас, сударь, не будьте слишком строги к ней. Вам должно быть известно, что Гасконь издавна славится своими трубадурами и менестрелями. Она никого не хотела обидеть.

– Обожаю бахвальство и фанфаронство, – пропела я. – Гасконаду[2]2

Хвастовство, бахвальство, преувеличение собственных достоинств.

[Закрыть] в особенности.

Мари метнула на меня предостерегающий взгляд.

– Вы же понимаете, что Шарлотте-Розе придется подсластить свой язычок, дабы завоевать положение в обществе.

– Sangdieu[3]3

Клянусь Богом! Будь я проклят! (устар., фр.)

[Закрыть], истинная правда. С ее-то внешностью ей больше не на что рассчитывать.

– Вы несправедливы к Шарлотте-Розе, сударь. У нее очаровательное личико…

– Весьма посредственное, и то, если она спрячет свое жало, – перебил ее маркиз де Малевриер. Я скорчила рожицу, враз став похожей на горгулью, и показала ему язык, он постучал ложкой по деревянной крышке стола, испещренной царапинами. – Советую вам смягчить свою язвительную непосредственность, мадемуазель, иначе недалеко и до беды.

Жаль, что я его не послушалась.

Версальский дворец, Франция – январь 1697 года

Сердце мое было преисполнено горести и сожалений, когда, держась за ремень, я сидела в экипаже, который катил прочь от Версальского дворца. День выдался унылым и пасмурным, и небо покрывали синяки снежных туч. Я была уверена, что нос у меня покраснел. Я буквально чувствовала его. Плотнее запахнувшись в подбитую мехом накидку, я постаралась утешиться хотя бы тем, что меня не примут за нищенку.

Я все еще не могла поверить в то, что король сослал меня в монастырь. Очевидно, это была кара за те непочтительные рождественские куплеты, что вышли из-под моего пера, но ведь все дамы в салонах изощренно насмехались над церковью. Наказание за столь мелкое прегрешение представлялось мне непомерно жестоким. Ведь не мог же король и в самом деле поверить сплетням о том, что у меня интрижка с его сыном? Мы с дофином[4]4

Дофин – с XIV века титул наследника французского престола (но только потомка действующего короля).

[Закрыть] были лишь добрыми друзьями. Нас объединяла любовь к искусству и ненависть к королю. Пожалуй, я была чересчур смела в выражениях. Пожалуй, мой язычок – и перо – стали чересчур уж острыми. Я чувствовала себя в безопасности под покровительством дофина. Впрочем, он сам всегда говорил, что самый надежный путь навлечь на кого-либо гнев монарха – попросить отца явить благосклонность к этому человеку.

На самом краешке сиденья напротив съежилась моя служанка Нанетта, горестно глядя на меня, но я старательно избегала ее взгляда.

– Произошло какое-то недоразумение, – сказала я. – Король вскоре призовет меня обратно. – Я попыталась улыбнуться.

– А разве вы не могли обратиться к нему и вымолить прощение, Бон-Бон? – спросила Нанетта.

– Я пыталась, – оправдывалась я. – Но ты же знаешь короля. Он, наверное, самый неумолимый и безжалостный человек по всем христианском мире.

– Бон-Бон!

– Ни к чему упрекать меня, Нанетта. Я говорю правду.

– Но оказаться в заточении в монастыре! Стать монахиней! – едва слышно произнесла Нанетта, содрогаясь от ужаса. – Ваши родители наверняка переворачиваются в гробах.

– Разве у меня был выбор? Изгнание или монастырь. Теперь, по крайней мере, король будет платить мне пансион, и я останусь на французской земле, и буду дышать французским воздухом. Куда еще я могла отправиться? Каким еще образом содержать себя? Я слишком стара и уродлива, чтобы шляться по улицам в поисках клиентов.

Нанетта недовольно поджала губы.

– Вы вовсе не старая и не уродливая.

Я рассмеялась.

– Для тебя – да, моя Нанетта. Но, можешь мне поверить, большинство придворных в Версале полагают меня уродливой старой каргой. Мне уже сорок семь, и даже мои ближайшие подруги никогда не считали меня красавицей.

– Вы – не уродливая старая карга, – упрямо возразила Нанетта. – Не красавица – да, но в этом мире есть вещи и поважнее красоты.

– Belle laide[5]5

Здесь: красивая уродина (фр.).

[Закрыть], как зовет меня Атенаис, – сказала я, пожимая плечами.

Это выражение использовали для описания женщины, привлекающей внимание, несмотря на заурядную внешность. Мой опекун говорил правду, когда сказал, что с моей внешностью мне не на что особенно рассчитывать.

Нанетта осуждающе поцокала языком.

– Маркиза Монтеспан[6]6

Франсуаза Атенаис де Рошешуар де Мортемар (1641–1707), маркиза де Монтеспан – официальная фаворитка короля Людовика XIV, от которого родила семерых детей.

[Закрыть] вам и в подметки не годится. Не слушайте ее. И не смейте считать себя уродливой старой каргой. Я никому не позволяю так отзываться о себе, хотя в моем случае это – правда.

Невольно я улыбнулась. Нанетту никак нельзя было назвать красавицей. Она была невысокого росточка. Такая худенькая, что из-под кожи выпирали кости. Неизменно одетая в черное. Свои редкие седые волосы зачесывала назад, стягивая в пучок на затылке. К тому же она растеряла почти все свои зубы. Но в ее черных глазах сверкало яростное пламя, руки оставались мягкими и нежными, а ум – столь же живым и острым, как и прежде.

Нанетта стала моей служанкой еще в ту пору, когда меня только-только отлучили от груди кормилицы. Помню, как совсем еще маленькой я лежала в огромной кровати под балдахином, в старой стеклянной лампе подрагивал язычок пламени, и я сквозь сон слушала, как она нараспев шепчет: «Господи! Ты испытал меня. Ты знаешь, когда я ложусь и встаю; Ты разумеешь помышления мои. Иду ли я, отдыхаю ли – Ты рядом со мной. Все пути мои известны Тебе». Тогда Нанетта представлялась мне чем-то вроде Бога из того псалма. Она угадывала, чего я хочу, раньше, чем я успевала сказать об этом. Она опекала меня, как заботливая мать, я всегда чувствовала ее надежные руки.

– Вам бы лучше написать своей сестре о том, что случилось, – продолжала Нанетта. – Мари – не такая умница, как вы, но у нее доброе сердце. Она уговорит своего супруга, чтобы тот замолвил за вас словечко перед королем.

– Заодно я напишу и принцессам, – подхватила я. – Они закатят истерику своему отцу. Ведь не может же он просто так взять и отлучить от двора всех самых интересных людей, верно?

Нанетта осуждающе нахмурилась, зато мне мысль о трех курящих трубки внебрачных дочерях немного подняла настроение. Рожденные от двух фавориток короля, они были признаны его законными детьми и вышли замуж за герцогов и принцев, внося бесспорное оживление в придворную жизнь скандальными любовными похождениями, экстравагантностью, азартными играми и постоянными насмешками над теми, кто занимал более высокое положение при дворе. Хотя они были намного моложе меня, мы стали добрыми подругами, и я частенько бывала у них на званых вечерах и в салонах.

Но улыбка моя медленно увяла. Принцесса де Конти более не пользовалась благосклонностью короля и его нынешней фаворитки, Франсуазы де Ментенон, которая, не являясь королевой, вот уже пятнадцать лет обладала большой властью. Кое-кто даже шепотом уверял, что Людовик сочетался с нею тайным браком. Увы, но Франсуаза не блистала красотой и очарованием в отличие от прежних фавориток короля. Мало того, что ей уже перевалило за шестьдесят, она была еще и невыразительной, низкорослой и полной особой, вдобавок слишком уж набожной для незаконнорожденных дочерей нашего монарха.

Мысли о принцессах заставили меня вспомнить о том, что их матери, фаворитки короля, закончили свою головокружительную и блистательную карьеру заточением в мрачных и суровых монастырских стенах.

Луиза де ля Вальер, первая фаворитка короля и мать принцессы Марии-Анны, стала сестрой Луизой де ля Мизерикорд.

Атенаис, маркизу де Монтеспан, мать принцессы Луизы-Франсуазы и принцессы Франсуазы-Марии, против ее воли сослали в монастырь, причиной чего стали возмутительное поведение и слухи о ее забавах с черной магией и ядами.

Легкомысленная и недалекая Анжелика де Фонтанж, сменившая Атенаис на посту фаворитки, скончалась в монастыре в возрасте двадцати лет. По слухам, ее отравили.

Я вела себя глупо и безрассудно. Почему король должен был терзаться сомнениями относительно того, отправлять или нет в монастырь меня, когда он с такой легкостью избавился от фавориток, которые стали матерями его детей? Во все века женщин заточали в монастырях. Младших дочерей отправляли туда еще детьми, чтобы родителям не пришлось готовить им богатое приданое на свадьбу. Непокорных девушек заточали в монастырских стенах в наказание за неповиновение. Вдов, подобных моей бедной матери, тоже ссылали в монастырь по приказу короля, несмотря на то, что она была гугеноткой[7]7

Название с XVI века французских протестантов (кальвинистов).

[Закрыть] и всем сердцем ненавидела Римскую католическую церковь. Больше свою мать я не видела.

Хотя я старательно делала вид, будто ничуть не расстроена происходящим, в животе у меня образовался ледяной комок страха. О монастырях я знала совсем немного, за исключением того, что, попав туда, обратно никто не возвращался. Нанетта часто рассказывала мне о том, как жена Мартина Лютера[8]8

Мартин Лютер (1483–1546) – христианский богослов, инициатор Реформации, переводчик Библии на немецкий язык. Его именем названо одно из направлений протестантизма.

[Закрыть], бывшая монахиня, смогла бежать из монастыря, только спрятавшись в пустую бочку из-под рыбы.

Жизнь при дворе Людовика Солнце[9]9

Людовик XIV де Бурбон, получивший при рождении имя Луи-Дьедонне («Богоданный»), также известный как «король-солнце», также Людовик Великий, (1638–1715) – король Франции и Наварры с 14 мая 1643 г. Царствовал 72 года – дольше, чем какой-либо другой европейский король в истории.

[Закрыть] была единственной, которую я знала. Я жила в его окружении с шестнадцати лет. Что я могла знать о том, каково жить на коленях, вознося бесконечные молитвы и перебирая четки?

Я больше никогда не буду заниматься любовью, танцевать, галопом мчаться за гончими или сдержанно улыбаться, когда весь салон парижских куртизанок смеется и бурно аплодирует какой-либо моей истории. Никогда больше не прижму сложенный веер к сердцу, показывая на немом языке двора, что оно разрывается от любви. И больше никто и никогда не поцелует меня.

Наконец пришли слезы. Нанетта протянула мне носовой платок, который держала на колене специально для такого случая. Я промокнула уголки глаз, но слезы по-прежнему катились по щекам, заставляя грудь тяжело вздыматься в тисках корсета, окончательно уничтожая макияж.

Экипаж остановился, и я услышала, как открылись ворота дворца. Скомкав носовой платок, я отдернула занавеску на окне. Лакеи в завитых париках и длинных атласных ливреях вытянулись в струнку, когда стражники распахнули боковую створку позолоченных ворот. Толпа дурно одетых крестьян жадно подалась вперед, желая рассмотреть, кто это из вельмож покидает Версаль.

Придерживая кружевную накидку, я высунулась из окна, чтобы бросить последний взгляд на оставшийся позади дворец, на вымощенный мраморными плитами передний двор, на бронзовую статую гарцующего коня и зеленые треугольники фигурно подстриженных кустов в горшках, которые маршировали мимо, словно драгуны. Экипаж покатился вперед, и перестук колес изменился, когда они оставили позади гладкие мраморные плиты и загрохотали по брусчатке авеню де Пари. Я вжалась в спинку сиденья.

– Прощай, Версаль, прощай, – всхлипнула я.

– Ну же, моя маленькая кочерыжка, перестаньте. – Нанетта извлекла свой носовой платок и принялась вытирать мне лицо, как маленькой. – Я думала, что вы ненавидите двор. Мне казалось, вы говорили, будто он полон пустоголовых идиотов.

Встряхнув головой, я уставилась в окно на высокие дома Версаля, стоящие впритык друг к другу. Я действительно ненавидела королевский двор. Но и любила его. Любила театр, музыку и танцы, литературные салоны…

– Мне следовало бы, наверное, чаще пороть вас, когда вы были маленькой, – с грустью заключила Нанетта.

– Чаще? Ты никогда меня не порола, хотя и грозилась неоднократно.

– Знаю. Именно это я имею в виду. Вы были очень непосредственной девочкой. Или прыгали от радости до небес, или совершенно падали духом – вас бросало в крайности, и золотой середины вы не признавали. Мне следовало научить вас сдержанности.

– Что ж, Малевриер приложил массу усилий, чтобы научить меня уму-разуму.

– Это – жестокосердная змея, а не человек.

– Я всегда считала, что он больше похож на козла. – Забрав у Нанетты носовой платок, я высморкалась.

– Да, на козла, старого и хитрого. Держу пари, что под бархатным беретом он прячет рога.

В обычных обстоятельствах я бы непременно подхватила: «А вместо ног у него – раздвоенные копыта, а на заднице растет хвост». – Но сейчас я лишь вздохнула и откинула раскалывающуюся от боли голову на сиденье. За окном проплывали лишь унылые поля под мрачным небом. Мимо летели снежинки и таяли, едва коснувшись булыжной мостовой. Гнетущую тишину нарушал только стук копыт да грохот колес.

– Бедная моя Бон-Бон, – вздохнула Нанетта, и я вернула ей носовой платок, чтобы она вытерла глаза.

Вскоре мы миновали поворот на Париж, и у меня болезненно перехватило дыхание. «Увижу ли я когда-либо Париж снова?» – промелькнула мысль. Я вспомнила, как впервые прибыла к королевскому двору, который тогда еще располагался в Париже. Моя сестра заклинала меня быть осторожной: «Это – очень опасное место, Бон-Бон. Следи за своим язычком, иначе попадешь в беду, и маркиз окажется прав».

Двор представлялся мне золотой клеткой для бабочек, и я была поражена его необычной красотой и оживлением. Поначалу я старалась изо всех сил, и была само очарование и любезность. Но постепенно утратила осторожность. Я начала получать истинное наслаждение от собственного остроумия и смелости. Я стала играть словами, как жонглер острыми кинжалами, и порезалась.

«Язык глупца достаточно длинен, чтобы перерезать ему горло», – говорил маркиз де Малевриер. Мне очень не хотелось признавать, что он был прав.

Мы пересекли Сену и углубились в темный и мокрый лес. Нанетта приготовила корзинку с провизией на дорогу, но есть я не могла. Экипаж медленно спускался с холма, и форейтор спешился, чтобы повести лошадей в поводу. Подпрыгивая на ухабах, мы покатили по ужасным дорогам в сгущающиеся сумерки. Я закрыла глаза, откинулась на сиденье и приказала себе собраться с духом. Мое имя означало силу. И я буду сильной.

Экипаж остановился, и я проснулась, словно от толчка. Сердце сжалось. Выглянув в окошко, я сумела разглядеть лишь тусклый желтый свет фонаря, освещавшего какую-то каменную стену. Было очень холодно.

– Мою пудру и мушки, быстрее!

Нанетта протянула мне коробочку с пудрой, и я несколько раз провела по лицу кроличьей лапкой[10]10

Современная пуховка.

[Закрыть], глядя на себя в крошечное зеркальце на крышке коробочки. Движения мои были ловкими и уверенными; уже не в первый раз мне приходилось поправлять макияж в темноте.

Захлопнув пудреницу, я сунула ее Нанетте и выхватила у служанки маленькую шкатулку, украшенную драгоценными камнями, в которой хранила свои мушки, крохотные искусственные родинки, сделанные из гуммированной тафты, с помощью которых было так легко скрыть прыщики или следы от оспы. Пальцы у меня дрожали так сильно, что я с трудом подцепила одну из крошечных черных точек. На мгновение я заколебалась. Обычно я приклеивала мушку в уголке губ, a la coquette[11]11

В игривом, кокетливом стиле (фр.).

[Закрыть], или в уголке глаза, a la passionnee[12]12

В страстном возбуждении (фр.).

[Закрыть], но сейчас я должна была войти в монастырь, а не в салон или бальный зал. Поэтому я осторожно прикрепила мушку в центре лба, чуть пониже линии волос, a la majestueuse[13]13

Величественно, по-королевски (фр.).

[Закрыть].

Я – Шарлотта-Роза де Комон де ля Форс. Мой дед был маршалом Франции, кузен – герцогом, а мать – двоюродной сестрой самого короля. И если мне суждено войти в монастырь – против своей воли, – то я сделаю это в своем лучшем платье, с высоко поднятой головой и без следа слез на лице.

Форейтор открыл дверцу экипажа. Я сошла по ступенькам величественно и грациозно, насколько это позволяли высокие каблуки и ноги, подгибающиеся после долгих часов тряски по рытвинам и ухабам. Нанетта поспешила подхватить шлейф моего платья, дабы он не волочился по грязному снегу.

Во дворе было пусто, и лишь фонарь над наглухо запертой дубовой дверью давал немного света. Там же, над дверью, в ряд выстроились суровые лики высеченных в камне святых, безжалостно взирающих на корчащихся у их ног демонов и грешников, которые умоляли о прощении. В тусклом мерцающем свете каменные грешники в отчаянии заламывали руки, а лица их исказили гримасы страха и боли. У некоторых были крылья, как у летучих мышей, и сморщенные лица гоблинов, у многих разбиты носы и сломаны руки. Создавалось впечатление, что здесь пронеслись гугеноты со своими молотами и пращами, стремясь уничтожить все следы идолопоклонства.

Форейтор дернул за веревку колокольчика, висевшего рядом с дверью, и вернулся к экипажу, чтобы снять с крыши мой дорожный сундук. Мы стали ждать: я, Нанетта и форейтор, переминаясь с ноги на ногу и потирая руки. Пар от нашего дыхания клубился в морозном воздухе. Медленно тащились минуты. Я почувствовала, как меня охватывает гнев, и гордо задрала подбородок.

– Что ж, нам ничего не остается, как вернуться в Париж и доложить королю, что никого не оказалось дома. Какое безобразие!

Но тут, словно в ответ на мои слова, я услышала, как в замке поворачивается ключ, и со скрежетом отодвигаются засовы. Я умолкла, стараясь ничем не выдать охватившую меня дрожь. Дверь отворилась, и на пороге показалась скрюченная женщина в черном. Свет фонаря выхватил из темноты лишь впалый рот да глубокие складки в углах поджатых губ. Апостольник[14]14

Головной убор монахини, прикрывающий также подбородок и шею.

[Закрыть] надежно скрывал остальную часть ее лица. Она поманила меня костлявой рукой, и я неохотно вышла вперед.

– Меня зовут мадемуазель де ля Форс. Я прибыла сюда по велению короля.

Женщина кивнула и знаком показала, что мы должны идти за ней. Подобрав складки золотистой атласной юбки, я шагнула через порог. Нанетта последовала за мной, держа шлейф моего платья, а форейтор с трудом поднял сундук и дорожную сумку. Костлявая рука взметнулась кверху, приказывая ему замереть на месте. Форейтор остановился, пожал плечами и опустил сундук на землю.

– Прошу прощения, мадемуазель, мужчинам вход сюда воспрещен.

Я в замешательстве остановилась.

– А кто же понесет мой багаж?

Монахиня в черном не проронила ни слова. Спустя мгновение Нанетта выпустила мой шлейф и взялась за одну ручку сундука. Форейтор махнул рукой на прощание и побежал к лошадям, которые, понурив головы, фыркали, выпуская клубы пара, казавшиеся в сумерках дыханием дракона. Закусив губу, я повесила дорожную сумку на руку и взялась за другую ручку сундука. Тяжело нагруженные, мы переступили порог и оказались в тускло освещенном коридоре, где было ничуть не теплее, чем снаружи. Монахиня с грохотом захлопнула дверь и заперла ее на засов, а потом загремела ключами, связка которых висела у нее на поясе. Мне почудился блеск исполненных презрения глаз, после чего женщина мотнула головой, показывая, что я должна следовать за нею. В такт шагам она зазвонила в колокольчик, который держала в руке, словно я была прокаженной или тележкой, на которой везли тела умерших от чумы. Проглотив гневное восклицание, я двинулась за нею.

Теперь я поняла, что имел в виду мой опекун, говоря, что язык до добра не доведет.