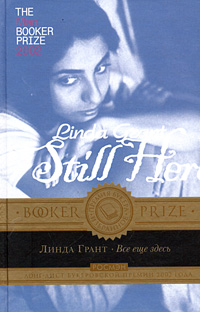

Читать книгу "Все еще здесь"

Автор книги: Линда Грант

Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Линда Грант

Все еще здесь

Наташе, Марку и Кларе

Алике

Со стороны реки город выглядит настоящей громадой. В тот день дул пронизывающий ветер и небеса набухали дождем. Просоленный воздух щипал глаза, на языке оседал вкус соли и дегтя. Чайки кричали в небесах, и по заливу разносились пронзительные гудки теплоходов; за нами простиралась пустота моря. Лоцманский кораблик то скрывался, то снова выныривал из-за гребней волн, ведя суда по невидимым коридорам меж наносов песка и ила. Буксиры, металлическими тросами прикованные к баржам, вели своих левиафанов в порт.

Все здесь огромно: склады, пристань, ряды теплоходов, здания страховых компаний, два наших собора – все врезается в небеса, и выше всех вздымает голову великолепный Сионский храм. Этот город говорит с нами на сотне языков, а когда не говорит, кричит нам в уши.

И все же некоторым из нас этого мало. Из года в год они смотрят на запад, через Атлантику, мечтают о чем-то большем. Нас неодолимо тянет в далекую страну за океаном. Мы – ее проект. Она – наше осуществление. Одни из нас уезжают, другие остаются; но и те, кто остался, рвутся из Англии прочь. Уже сотню лет мое семейство пытается уплыть за море. В каждом поколении кто-то пытается и терпит неудачу или уезжает, а потом почему-то возвращается. Но Англия для нас так и остается перевалочным пунктом – а вот Америка!.. В каждом из нас живет иммигрант, каждого снедает родовая тоска – тоска по стране, где бескрайние земли под высоким небом позволяют человеку выпрямиться во весь рост, а не тесниться по углам, изнемогая от недостатка воздуха и света. Нам нужен простор. Мы хотим широко шагать, широко мыслить, широко жить – и не сжиматься в вечном опасении толкнуть локтем соседа.

В тот день позвонил Сэм, мой брат, и сказал, что мама умирает. Мне случалось слышать о людях, которые, узнав по телефону, что умер (порой – несколько месяцев назад) их отец или мать, пожимали плечами и говорили: «Что ж, все равно мы уже много лет не общаемся». Как видно, некоторым удается порвать семейные узы; ни мне, ни брату это не удалось. У нашей семьи есть история. Мой второй дом, когда-то принадлежавший перигорскому крестьянину, с садом, полным лаванды и сирени, гераней и подсолнухов, – садом, в котором стоял Сэм, засунув руки в карманы джинсов, хмурился на соседского кота, трущегося о его ноги, и говорил: «У каждого поколения есть свой штетл – верно, Алике?» – этот дом не значится на карте Ребиков. Он ничего не значит. Да и что он может значить? Это фальшивка, такая же, как магазин, мимо которого мы проходили в Бордо, – магазин для французских домохозяек под названием «Романтическая англичанка». «Его явно не в честь тебя назвали», – сказал тогда Сэм.

Я доехала до аэропорта в Бержераке, а оттуда вылетела в Париж. Был ветреный мартовский день. Когда слышишь дурные вести, перед которыми ты беспомощен, тебя охватывает какое-то оцепенение; в такие минуты погружаешься в рутину, не задумываясь о том, что делаешь, и, не спрашивая себя, насколько это уместно. В Орли, ожидая пересадки на Манчестер, я купила себе в беспошлинном магазине часы «Картье». Разглядывала все прочее, что было на витринах – сумочки «Гуччи», туфли «Балли», шоколадные конфеты «Годива», – и желала все эти вещи, желала страстно и безумно, как когда-то – куклу-мальчика в шотландском килте, которого увидела давным-давно, еще ребенком, в сувенирном киоске при какой-то лондонской гостинице. «Да что тебе в голову взбрело? – ворчал тогда отец. – Ну, куплю я эту куклу – и что ты с ней делать будешь? Объясни, зачем тебе понадобился этот шотландец, – тогда купим». Но объяснить-то я и не могла. Так уж я устроена. «Будь же серьезной, Алике, – сказал тогда отец. Это значило: для всего, что мы делаем и чего хотим, должны быть причины. – Разберись в себе». Прекрасно знаю, что бы он сказал обо всех этих часах «Картье», сумочках «Гуччи», туфлях «Балли»: «Хорошие вещи, высококачественные, спорить не буду; но тебе они нужны только потому, что тебе скучно и нечем заняться. Ты стараешься не думать о том, что ждет тебя впереди, ты выкинула из головы эти мысли – и осталась пустота, которую ты пытаешься заполнить туфлями и конфетами».

Мы летели над Ла-Маншем. Снизу было зелено, сверху – серо, и мне вспоминались годы и годы этих тяжелых туч, этого дряхлого бурого света, как низкая крыша нависавшего над моей головой. Одна из причин, почему я уехала и купила дом во Франции. Тусклый свет заставил меня повернуться спиной к родной земле. В самолете я съела второй завтрак, хотя и не была голодна, и выпила второй бокал бесплатного шампанского, хотя после первого голова еще побаливала, – я летела бизнес-классом, и так полагалось, – богатство для меня еще сохраняет приятную новизну. (Четыре года назад компанию, основанную дедушкой и продолженную мамой, – производство дорогого крема для лица, из тех секретных рецептов, что каждый месяц во всех подробностях разбираются на страницах «Харперс энд Квин» и «Вог», – купил за шесть миллионов американский конгломерат «Роз Розен», а выручку разделили пополам мы с братом.) После завтрака взяла газету и попыталась читать – нырнуть в мир боевых действий и мирных переговоров, от которого совсем отвыкла; во Франции я не слушала радио и почти не видала газет – один из элементов программы по обретению душевного мира. Но перед глазами стояло лицо матери, какой я видела ее в последний раз, восемь месяцев назад, – пустое, холодное, отрешенное. Все в ней – одежда, обручальное кольцо, морщинистые руки, ногти, шрам на костяшке большого пальца, – все было свое, знакомое, но исчезла та сущность, что еще совсем недавно одушевляла этот знакомый облик.

«Как ты думаешь, где она сейчас? – спросил тогда Сэм. – Куда перенеслась? Может быть, назад в Дрезден? Как ты считаешь, Алике?»

Но я не знала; не знали и доктора.

А вот и он – ждет меня у барьера, как всегда, в джинсах, белой рубашке и белых кроссовках «Найк». Мы крепко обнялись. Я чуть пригнулась, чтобы его обнять, и ощутила запах – мускусный мужской запах мыла «Пирс», лосьона «Шанель» и мужских гормонов, если они у братца еще остались.

– Привет, малышка!

– Привет.

А он совсем не постарел. Это я постарела – он остался прежним. В пятьдесят два года фигура у него та же, что и десять лет назад. Стройной ее не назовешь – нет, стройным Сэм никогда не был, даже в тринадцать-четырнадцать, когда подростки начинают, словно весенние побеги, тянуться в длину. «У этого парня есть мясо на костях!» – говорили о нем наши дядья. Невысокий, плечистый, крепкий, он улыбнулся мне, обнажив крепкие, чуть пожелтелые зубы, ироничной и нежной улыбкой, знакомой улыбкой Ребиков, мужчин, которые умеют лить слезы в кино и не стыдиться этого.

Любые другие брат и сестра на нашем месте ехали бы от Манчестера до Ливерпуля в молчании, подавленные мыслями о матери, о ее скорой смерти, о том, что значит для нас эта потеря. Но Ребики попросту не умеют молчать. Кроме мамы – она-то говорить перестала уже давно. Быть может, психолог сказал бы, что в немоте она нашла убежище от нашего шумного семейства, наконец-то избавилась от какофонии бесчисленных и бессмысленных звуков. Но мы реалисты, мы знали, что потеря речи – неизбежное следствие ее болезни.

– Как она?

В то утро, когда вошли к ней в комнату, она лежала с открытыми глазами, и дыхание ее было затрудненным и хриплым. Медсестра О'Дуайер приподняла ее, и в нос ей ударил запах горячей мочи.

– Знаешь, Алике, это просто ужас. Кошмар какой-то. Представь, сидит она в своем кресле, я вхожу и вижу, как она чешет у себя между ног. Я глазам своим не поверил, мне показалось… ну, ты понимаешь… на секунду показалось, что она… Ты только представь – входишь и видишь, как твоя родная мать такое вытворяет! Я говорю медсестре: «Смотрите, что это она делает?», а та отвечает: «Нет-нет, мистер Ребик, это просто впитывающая прокладка, она к ней не привыкла, поэтому…»

– Хватит! – кричу я, топнув ногой. – Не хочу больше слушать! Господи, как все это мерзко, как унизительно, как…

– Нет, ты послушай, что дальше было. Тут эта О'Дуайер берет меня за руку и начинает гнать. «Мистер Ребик, – – говорит, – надейтесь на Бога, он милосерден». И всякое такое. А я ей: «Милосерден, значит? Да вы посмотрите на мою мать, посмотрите, что этот сукин сын с ней сделал, – и у вас еще духу хватает говорить, что он милосерден?!» А мимо проходил старик Леви и меня услышал. И знаешь, что он мне сказал? Ты не поверишь! «Как ты смеешь, – говорит, – так выражаться о Боге отцов наших, который освободил нас из рабства и вывел из земли Египетской?»

Но я даже улыбнуться не могу. Мне вспоминается мать, какой она была во времена нашего детства – стройная фигурка в элегантных костюмах от «Сьюзен Смолл» или «Джегер», плавные и точные движения, роскошные темно-рыжие локоны, сияющие глаза, устремленные на мужа – доктора, которого в городе считали почти богом. Святой Саул, спаситель больных детей, каждый день обещавший матери, что однажды они покинут этот тусклый город и уедут в Америку – страну, где право на счастье вписано в Конституцию, а история так коротка, что не давит людям на плечи.

Конечно, она была нелегким человеком – Лотта Ребик, моя мама. Ее искалечила война. Страшно в четырнадцать лет потерять дом и семью. Она тосковала, негодовала на судьбу, порой сходила с ума от тоски и скорби, но, можете мне поверить, не было в моем детстве минуты, когда бы я не чувствовала, что мама меня любит.

Помню, как сижу на коленях у матери, завернутая в банное полотенце, и от разогретой кожи поднимается сиреневый запах детской присыпки, перед нами на столе – открытая книжка с картинками, и передо мной неторопливо разворачивается история о Дже-

ке, бобовом зернышке, огромном дереве, которое из него выросло, и великане, живущем со своей женой на облаках. Слова, новые и знакомые. А что такое боб? Это как фасоль в супе. Где корова? Вот она. Да, плохой великан. Верно. Стукни его. Видишь, Джек разбил ему голову. Что? Лучше поцеловать? Ну нет, мы не целуем злых великанов. Из приемника в деревянном корпусе несутся вальсы и польки, и мама подпевает музыке. Белый кролик в детской кроватке охраняет мой покой. Злые великаны сюда не придут. Горит ночник, мама мурлыкает колыбельную, и глаза у меня сами собой закрываются. Мама встает и идет прочь, но я не слышу, как затворяется дверь. Открываю глаза. Мама стоит на пороге детской, и свет из холла обрисовывает ее темный силуэт.

– С тобой никогда ничего не случится, детка, – говорит она. – Твой папа не позволит. Все хорошо. Все спокойно. С тобой ничего не случится. Einschlafen, mein Liebling (Спи, моя любовь).

К югу от пристани, закованной в сталь, в миле или двух от моря, в доме престарелых умирает моя мать. Дом – чудовище из красного песчаника, утыканное фальшивыми зубцами и башенками, – построен, если верить мемориальной табличке в холле, каким-то купцом в те времена, когда город только наливался богатством, когда река была запружена парусными судами и первыми пароходами, несущими хлопок по Манчестерскому каналу на север, туда, где не закрывались двери ланкаширских мануфактур и до крови стирали себе пальцы веретенами работницы в деревянных башмаках.

На снимке, запечатлевшем этот дом в расцвете лет, на лужайке у крыльца позирует фотографу вся семья: отец семейства – бесстрастное лицо, упрятанное в густую бороду, мать – иссохшая женщина, полуживая от бесчисленных родов, дочери с оленьими глазами, в фартучках и с волосами до плеч, как у Алисы из моей детской книжки; бойкие сыновья – руки небрежно заложены в карманы норфолкских курток (они еще не знают, что уготовила судьба мальчикам, рожденным в 1890-х); а кроме того – горничные, кухарки, дворецкие, слуги и служанки всех сортов. Поражает их самоуверенность: этим людям точно известно, кто они такие и по какому Богом данному праву оказались на берегах Мерси. Они знают свое место – эти буржуа-нувориши, взлетевшие ввысь на струях пара из труб индустриальной революции. Сколотив состояние на сахаре, хлопке и (до недавних пор) на рабах, они пробили себе путь в двадцатый век. Трудно поверить, что еще совсем недавно их деды пахали ланкаширскую землю; эти внуки английских фермеров, почти позабывшие о своем родстве, эти мужчины в жестких накрахмаленных сюртуках и женщины в невообразимых платьях рвутся в будущее, увлеченно играют с новыми игрушками – паровыми двигателями, безлошадными повозками, аэропланами. Эти люди – еще англичане, но мыслят они как американцы.

Все ушло, исчезло безвозвратно, и на место новых англичан пришли старые евреи.

Девочки, прыгавшие через резинку на булыжной мостовой Браунлоу-Хилл; их старшие сестры – первые еврейские кокетки, бегавшие в кино на Мэри Пикфорд и Клару Боу и поражавшие родителей румянами и губной помадой («Боже правый, моя дочь ходит как проститутка!»); босоногие дети, чьи отцы целыми днями бормотали молитвы, сидя на порогах домов, или возили тележки вверх-вниз по холму, чье знание английского ограничивалось лишь способностью сказать властям то, что они хотят услышать, – все эти люди, бежавшие из России, Польши, Украины на рубеже веков, после кишиневской резни, теперь доживают свой век в доме престарелых.

Четыре года назад, когда я вошла в этот дом впервые, меня поразила роскошь, с какой обставлены здесь комнаты для посетителей; не сразу я сообразила, что так и в иных гостиницах: лучше всего обставлен холл, и лишь когда ты расписываешься в книге посетителей и получаешь ключ, тебя провожают в крохотный номерок с исцарапанной столешницей, запятнанными простынями и видом на помойку – и всю ночь ты лежишь без сна, прислушиваясь к скрипу кровати и шуршанию мышей под полом. Но в холле отрывисто тикают дедовские ходики орехового дерева с тоненькими паучьими лапками стрелок. На стенах зеркала в золотых рамах и пруды с кувшинками – милые, успокаивающие пейзажи. Разбросанные там и сям мемориальные таблички повествуют о щедрых дарах и пожертвова-

ниях; и все это великолепие (созданное восемью годами благотворительных банкетов, ярмарок, гольф-турниров и тому подобного) наводит на мысль, что старичкам и старушкам, которых каждый вечер укладывают в постель стройные ирландские девушки, уготована здесь жизнь роскошная и беспечальная. В воздухе ведут войну конкурирующие марки освежителей – различные, но равно фальшивые запахи. Из холла попадаешь в другую комнату, тоже просторную и с высоким потолком. Здесь на прилавках красного дерева разложены серебряные меноры и субботние свечи – иные из них привезены матерями здешних обитателей с прежней родины, – завернутые в льняные салфетки и бережно сохраненные до конца столетия.

Сейчас март, и в устье Мерси дуют холодные ветры. Солнце уже клонится к закату. Долгий день подходит к концу: зажжены лампы, включен телевизор, уходят последние посетители и начинается новая жизнь – тайная ночная жизнь дома. Быть может, сегодня кто-то умрет – смерть чаще всего приходит сюда ночью. Одни уходят, другие занимают их место. Нам кажется, что одни и те же старики с одними и теми же распухшими, изуродованными артритом ногами изо дня в день сидят в одних и тех же креслах – но это иллюзия. Одни ждут своей очереди, чтобы войти в дом, другие – чтобы его покинуть. Первая из этих очередей тянется далеко-далеко за двери дома; я вижу в ней и Сэма, и себя. Дом не спит, он не безжизнен: здесь развиваются драматические события, здесь происходит самое страшное, что только бывает на свете, – раз или два в неделю сюда является смерть и вырывает стариков из кресел.

Как бы я хотела повернуть время вспять! Поднять на ноги этих стариков и старух, распрямить их скрюченные пальцы, выбросить костыли, сорвать уродливую стариковскую одежду, вернуть цвета – румянец щек, черноту волос, – выпрямить спины, заставить легкие дышать свободно. Увидеть, как они снова растут, дюйм за дюймом, пока не достигают прежней своей стати – стати людей в расцвете сил, какими они были в пятидесятых-шестидесятых, в пору своей зрелости. И смотреть, просто смотреть, как они выходят отсюда и садятся на автобус, чтобы вернуться домой. Представляю, как я изо всех сил кручу стрелки часов в обратную сторону, – и древние старухи снова становятся хорошенькими молодыми женушками: руки у них в муке, на раскрасневшихся лицах выступает пот, когда они с натугой достают из духовки противень с пышными румяными пирожками для детей. Пусть детки кушают, пусть округляются их розовые щечки – пусть никогда они не будут похожи на тощую, оголодавшую уличную детвору, чьи матери не знают, чем накормить ребенка, и вместо мясного супа, курицы, картошки дают ему жидкий «чай» с хлебом. Став взрослыми, эти голодные все не могут наесться досыта – наесться сами и накормить других. А мы, их потомки, еще не рождены, мы еще прячемся крохотными жемчужинками яйцеклеток в девичьих яичниках, капельками непролитой спермы в мальчишеских яичках – наши отцы, дети тридцатых, дети тех, что выжили в Великой депрессии, потому что умели работать и держались друг за друга, сами еще почти дети. Им еще только предстоит заселить новые земли, разбежаться в стороны от Браунлоу-Хилл, просочиться в пригороды – и везде, где они поселятся, на деньги, оторванные от скудных заработков, возвести себе синагоги. Организации, комитеты, планы – отчаянное стремление упорядочить свою жизнь. Они не принадлежали ни к какому классу, и когда им говорили: «Рабочий человек должен знать свое место», они думали: «Но у меня своего места нет». Они – иммигранты. Куда бы ни заносила иммигранта судьба, он остается иммигрантом: человеком, для которого падение – непозволительная роскошь, ибо нет за спиной страховочной сетки, готовой его подхватить.

Стрелки часов вращаются назад, и я вижу, как наши прадеды блюют за борт теплохода – это их первое знакомство с неверной морской гладью. А дальше занавес опускается, и наступает тьма, ибо до Ливерпуля, до начала только что окончившегося столетия не было ничего. Даже на тех крохотных обрывках памяти, что нам еще оставлены, древние чернила выцвели до неузнаваемости, и уже не узнать, что там было, – мы заполняем пустоты собственными фантазиями и рассказами историков, вернувшихся в Восточную Европу после падения коммунистических режимов и очистивших еврейские местечки от праха забвения.

До явления евреев, до того бородатого патриарха – судовладельца, или страхового агента, или сахарного короля, или… кем бы он там ни был, старик, построивший эту громоздкую нелепицу, даже до появления ирландцев Ливерпуль – лишь несколько улочек и полуразрушенный замок, возведенный, как говорят, во времена короля Иоанна. Браунлоу-Хилл, где вырос мой отец, – уже тогда Холм, но еще нет Браунлоу, в честь которых он получил свое имя. Мельницы вертят деревянными крыльями, на полях – там, где вскоре поселятся десятки тысяч рабочих, чьи условия жизни справедливо будут считаться худшими в Европе, – пока еще мирно колосится пшеница: золотые зерна превращаются в муку, а мука – в хлеб насущный для людей, населяющих растущий портовый город. На севере, где на песчаных дюнах уже вырастают первые доки, на Троицын день бывают скачки, и лошади рвут копытами соленый воздух. Соль в волосах, соль на языке, и если лизнешь тыльную сторону ладони – во рту станет солоно. За спиной городок Эвертон и маяк, обращенный к устью Мерси: оттуда уходят в Америку деревянные суда с грузом рабов и возвращаются – с грузом сахара. А еще раньше? Рыбацкая деревушка на берегу реки, быстро бегущей по серебряным отмелям и впадающей в море, замок, обнесенный стенами из красного песчаника, – в Ливерпуле даже камень добывают из моря.

Для моей матери, говорил нам врач, время тоже повернулось вспять. Господь погасил светильник ее разума: разучившись ходить, говорить, управлять кишечником и мочевым пузырем, она теперь плачет, когда чувствует боль, а когда не чувствует боли, дремлет. Однако в середине дня, когда я в Орли покупала часы «Картье», к Лотте Ребик, моей матери, как будто начал возвращаться рассудок. Руки ее затрепетали, словно приветствуя невидимых друзей, губы зашевелились в беззвучном монологе, как бы возобновляя беседу, прерванную три года назад, когда способность говорить ее покинула. Мне рассказывали, что каждое утро она долго одевалась, долго накладывала крем и красила губы, долго разглаживала складки на чулках, видимые ей одной. Вокруг шеи оборачивала легкий шифоновый шарф, скрывающий морщины на шее, которые так любил целовать мой отец еще женихом, когда вернулся с войны, – молодой герой, убивавший фашистов голыми руками. Четыре года каждое утро мама спускалась к завтраку торжественно, как королева, съедала совсем немного – держалась диеты, которую прописала себе еще юной невестой. Потом, не замечая попыток завязать беседу («Ну, как мы сегодня себя чувствуем?»), сидела в кресле, прямая как струна, и смотрела куда-то вдаль. Ничто не интересовало ее – ни занятия по пробуждению памяти, ни хоровое пение старых песен.

Многие в доме престарелых бродят взад-вперед по коридорам. Но мама сидела на месте. Мозг ее очень поврежден, говорил нам врач, трудно сказать, что от него осталось. Мэри О'Дуайер колола маме антибиотики, и бактерии на несколько часов погибали или отправлялись искать счастья в телах других стариков. Но теперь они вернулись – они всегда возвращаются, – и мамина моча стала зловонной, и легкие при дыхании с шумом ударяются о ребра. Мама умирает на глазах у соплеменников и родных, их сыновей, дочерей и крикливых внуков. Медсестры бегают взад-вперед с губками, чашками чая и коробками салфеток. Нос у нее заострился и горным пиком торчит на отекшем лице, мокрые губы приоткрыты. От нее исходит острая вонь дезинфектанта, маскирующая иные запахи – запахи кала и мочи. Она уже на полдороге к иному миру. Уже начались биохимические процессы, что призваны вернуть ее тело земле. Ужас, ужас и мерзость. Мама разлагается у меня на глазах, ее рука гниет в моей руке.

– Боже мой, Сэм, что же это? Какая она горячая. Вся горит.

– Господи, какой ужас! Какой кошмар!

Сейчас реальность для нас невыносима – даже для Сэма, который ничего, кроме реальности, не знает.

– Когда ты в последний раз у нее был?

– В воскресенье. Но этого тогда не было. Она была такой же, как когда ты здесь была в последний раз. Да и все эти три года – изо дня в день одно и то же. А теперь вдруг это.

– Но что случилось?

– Понятия не имею. Откуда, черт побери, мне знать?

– А что говорит доктор?

– Говорит, инсульт. Микроинсульты повторяются каждые полчаса. Она умирает, вот что он говорит.

– Сколько еще?

– Он не знает. Может, в любую минуту, а может, через несколько недель.

Подходит Леви. Вглядывается в меня, моргая красными, слезящимися глазами.

– Алике Ребик? – Да.

– К матери приехала?

– Да, к матери.

– Помню, как твой отец после войны привез ее в Ливерпуль, – говорит Леви и лезет в карман за сигаретами. Сигарет там нет, потому что в прошлом году, после инфаркта, доктор прописал ему бросить курить. Однако Леви сует руку в карман, привычно шарит пальцами в пустоте. – Такая была красавица, просто куколка. Я ее как сейчас вижу – махонькая такая девчурка.

– Ей было двадцать три года, – говорю я.

К черту воспоминания из вторых рук – мне нужны мои собственные. Я хочу побыть наедине со своей памятью, хочу вновь увидеть маму перед зеркалом в бархатном кресле, увидеть, как она смазывает лицо кремом, привезенным из Дрездена, услышать собственный голос: «Мама, а когда мне можно будет тоже мазаться этим кремом?» Я жаждала этого разрешения, как урока жизни, как пропуска в мир взрослых, куда так нетерпеливо и жадно рвалась. И вновь услышать серебристый мамин голос: «Когда тебе исполнится шестнадцать. Ни днем раньше, ни днем позже».

– Все наши парни по ней сохли. Просто с ума сходили. Но что поделать – она была уже замужем.

И он уходит, качая головой, зажав под мышкой газету – сгорбленный восьмидесятипятилетний старик в шлепанцах, что когда-то продавал женскую одежду в трех магазинах – в Уолтоне, Уэст-Дерби и Фейзе-керли. Плохонькую дешевую одежку, расползающуюся по швам после первой стирки. «Товар у меня, Алике, некачественный, мастерства в нем нет. Но такие платья, как твоя мамочка носит, этим бабам продавать нет смысла – где же им настоящее-то мастерство оценить».

Сэм оборачивается ко мне: лицо у него потерянное.

– Что, если нам для нее спеть? – спрашивает он.

Она всегда пела для нас, да и вообще мы были поющей семьей. Собирались вокруг граммофона – громоздкого, круглого, обтянутого бархатом ящика, – слушали родительские пластинки и подпевали всем, от Джуди Гарланд до Барбары Стрейзанд: разумеется, только американцам, потому что именно Америка, говорил отец, дала миру популярную музыку. Мы пели «Где-то за радугой», и «Однажды чарующим вечером», и «Я вырос, глядя ей в лицо», и «Девушку с челкой». Баритон отца, чуть дрожащее сопрано матери, мое громкое, уверенное контральто и голос Сэма (он уверял, что совершенно лишен слуха – но только потому, что ему больше нравилось слушать, чем петь самому) сливались воедино и наполняли наш старый дом – хор Ребиков, славящих жизнь.

Мама устала, страшно устала от жизни, в которой ей столь многое и многих пришлось потерять. Мы с Сэмом сидим по обе стороны ее кресла, держим ее за руки: я плачу, и сердце у меня разрывается от жалости к этому существу, лежащему в кресле, к этому зловонному шматку плоти, когда-то бывшему моей матерью.

Так мы сидим до полуночи. Приходит медсестра и говорит, что нам пора домой, отдохнуть: так кончается мой первый день в родном городе. Мы едем к Сэму в Альберт-Док, я раздеваюсь, смазываю лицо маминым кремом, мягко массируя щеки влажной фланелькой – так, как учила меня мама в шестнадцать лет, потом забираюсь под одеяло в комнате для гостей, а за стеной Мерси бьется о гранитные отроги Пеннин и несет свои воды в бурное море.

Маленькой я часто просыпалась по ночам от звучных, отдающихся эхом гудков океанских лайнеров: их огни превращали речную воду в расплавленное золото, их трубы выводили мелодию нашего города. Мерси впадает в Ливерпульский залив, залив ведет в Ирландское море, море открывается в Атлантический океан, а океан омывает землю от края и до края. И старые евреи из дома престарелых, и их ирландские сиделки («Ангелы? Да, как же! Чертовы стервы ирландские!») – все пришли из-за моря. В нашем городе все приходит из-за моря. Ирландки вывозят старых евреев прогуляться по Оттерспулу, и старики смотрят на реку и слышат корабельные сирены, предупредительные сигналы, прорезающие туман, и бодрое тарахтение буксиров и лоцманских суденышек. А сиделки говорят: «Это вам кажется», – потому что корабли давно уже не поднимаются вверх по реке, а останавливаются в порту в Сифорте.

Старики знают: им недолго осталось любоваться рекой. Мысли их устремляются за море, в неведомые края. Кажется чудом, что они все еще здесь. Чудо, что сам город все еще здесь. Кому он теперь нужен? В ту ночь моя мать умирала на берегах Мерси, в заброшенном городе, в самом тусклом и унылом месте во всей Англии – а может, и на всем белом свете. Печально. Но это лишь начало истории: сама история впереди. Я вернулась домой, чтобы встретиться со смертью – а встретила любовь. Я – гордая, непокорная, язвительная дочь Ливерпуля, дочь Саула и Лотты Ребик.

Незадолго до этого, всего какой-нибудь месяц назад, я вернулась из Индии. Ездила не для того, чтобы обрести просветление – боже упаси: сидеть у ног гуру и размышлять о бренности всего сущего – это не по мне. Просветленности и отрешенности мне и дома, во Франции, хватало. Я отправилась туда в составе экспедиции, чья задача была – оценить возможность реставрации и сохранения синагоги в Кохине. Да, как ни удивительно, и в Индии есть евреи. Сами они считают себя потомками моряков царя Соломона, потерпевших кораблекрушение еще в библейские времена; однако на самом деле, скорее всего, попали в Индию из Испании или Португалии во времена великого изгнания, быть может, в тот же год, когда Колумб открыл Америку. Впрочем, бог их знает, откуда они взялись и как попали сюда: для меня важно лишь то, что в шестнадцатом веке здесь была возведена синагога, куда и по сей день приходят женщины в сари, и поют древние песни моего народа, и бормочут те же молитвы, что читали мой отец и моя мать.

То, чем я занимаюсь, – мицва, доброе дело. Я езжу по всему миру и посещаю старые здания – в Фесе, Венгрии, Польше, во Франции и Черногории. Осматриваю синагоги, превращенные в склады, зернохранилища, кинотеатры, универмаги, в стойла для скота. Архитекторы и инженеры, входящие в нашу команду, высказывают свое мнение о том, подлежит ли здание восстановлению, и я пишу доклад, который отправляется к богатым евреям по всему миру – рассказывает им о том, что за община была на этом месте, много ли от нее осталось, что потеряно навеки, а что еще можно восстановить. Я говорю: мы можем воскресить историю, можем поднять ее из праха. Смотрите. Вот как это выглядит сейчас. Вот как это выглядело в былые времена. Хотите, чтобы община вернулась к жизни? Дайте денег. Доклады у меня получаются очень, очень убедительные. Я говорю: наш мир полон зла. Можете поверить, уж я-то знаю. Рак, СПИД, голод, войны, нелегальная оккупация, беженцы, заживо гниющие в лагерях, дискриминация, пытки, преступления против женщин и детей – изнасилования, инцест, детская проституция, насилие в быту – и против животных, целые виды которых уже безвозвратно исчезли с лица земли. Все, что происходит в мире, ужасно. В свое время я изучала жестокость и садизм, я видела фотографии, которые не печатают в газетах – они хранятся подшитыми в полицейских досье, – и после этих фотографий лежала ночами, и не могла сомкнуть глаз, и, как Иаков, боровшийся с ангелом, боролась с мыслями о нашей природе, о том, что, быть может, ум человеческий приговорен ко злу, что зло записано в самой структуре наших клеток. Но в моем проекте, заключала я, нет зла – мое дело никому не принесет боли, и я верю в него всем сердцем.

Я шла по улице в Кочине, под безжалостным индийским солнцем, одурманенная запахами перца, тамаринда, корицы, чеснока, муската, кардамона, имбиря. Вошла в синагогу, встала на теплые плитки пола, истоптанные и стертые сотнями ног. Подняла глаза на ветвистые латунные семисвечники. В мозгу словно колокола зазвенели, разворачивая свиток древних слов: «ШмаЙисраэлъ, адонаи элохайну, адонаи эхад». Слушай, Израиль, Господь твой Бог, Господь Единый. Крохотная горстка людей повторяет эти слова изо дня в день, просыпаясь под палящим солнцем чужой земли. Слушай, Израиль… а Бог отвечает… что занесло вас сюда?