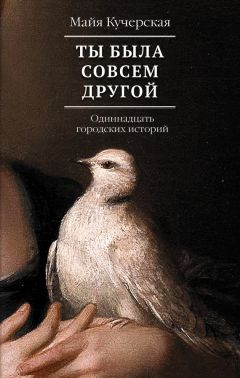

Текст книги "Ты была совсем другой: одиннадцать городских историй"

Автор книги: Майя Кучерская

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Майя Кучерская

Ты была совсем другой: одиннадцать городских историй

Голубка

История одного исцеления

1.

Рыжий.

Самый отважный, самый красивый на свете хитрый рысь. Родной.

Тебе нравилось, помнишь? Когда я звал тебя этими именами. Голубка моя.

И так нравилось тоже. Ты отзывалась на всё. Никого потом так и не встретил отзывчивей. А теперь? Некому бросить позывной, расслышать отклик и запалить этой вспышкой вселенную, растопить ее, словно гигантскую печь, пусть пылает, трещит березовыми полешками, греет.

Как такое возможно? Самые главные слова – некому. А ведь она жива, доктор. Просто называет ее самыми важными словами другой. Слушает, внезапно проснувшись, как безмятежно и ровно она дышит, смотрит, как она надула губы во сне, отлежала щеку, как рассыпались по подушке темно-рыжие волосы и вдруг вспыхнули в первом солнечном луче. Почему я должен жить без этого? Закованный в немоту, в ее отсутствие навсегда, и так не день, не месяцы, не годы – злую вечность без горизонта.

Дважды, доктор! я пытался перехитрить судьбу, дважды предлагал ей руку и сердце. Предпоследний раз в самый подходящий из дней того дикого года – день ее свадьбы.

Но по порядку, за шагом шаг, доктор, как вы и просили.

2.

Все началось с ремонта.

Тут уж я точно ни в чем не виноват. Полтора месяца назад, в середине апреля, в нашем доме затеяли капитальный ремонт. И все обвалилось. Приступы, не повторявшиеся уже несколько лет, вернулись. Глубокой внутренней боли, печали, невыносимости жить. Тоски! Без всяких объективных причин. Боль такая, что нельзя приближаться к открытым окнам, нельзя даже к закрытым.

При чем тут ремонт, да? Очень просто: в подъезде красили стены, из темно-зеленых превращали в брезентовые, защитного цвета, мы на вечной войне, доктор, белили потолки и меняли лифт. Лифт. Это означало, что на восьмой этаж нужно подниматься пешком. Подумаешь, пожмете вы плечами, мужчина ваших лет и комплекции на восьмой этаж должен взлетать быстрее ветра. Блестяще сказано, доктор, но окна. Окна!

В подъезде, пропитанном запахом краски, в теплые апрельские дни окна распахиваются широко, настежь. И с жадной щедростью соскучившейся по ласке одинокой женщины манят, тянут меня вниз. Доктор, весенний, по верхушкам людей и домов скользящий ветер, девушки в легких плащиках и разноцветных юбках, ветер жует и треплет их, как нахальный щен, а потом, наигравшись, слабо покачивает развешанное во дворе белье (такого уже почти не встретишь, но кое-где все еще случается) – я схожу с ума.

И так каждый день. Не осторожные щели, не робкие форточки – распахнутый зев. В каждом пролете. И ладно бы между вторым и третьим, третьим и четвертым, но и выше: между шестым и седьмым, седьмым и восьмым этажами окна открыты тоже.

Доктор, вы спросили меня примерно в середине приема, уже отстучав молоточком по моим послушно прыгающим коленкам: а что вы любите в жизни, Михаил? Любите сильнее всего, существует такое?

Я усмехнулся, пробормотал что-то вроде «да, наверное», вы застали меня врасплох, и я отмолчался. Доктор! Теперь я готов. Что люблю?

Глаза и мордочки моих мальчишек – люблю. Как они прыгают на меня сразу оба. Рыжеволосых с кошачьей зеленью в глазах (это зелень страсти, доктор! она зеленая, все вранье про цвет крови и ее оттенки), автомобили премиум-класса, мягкий и мощный звук, с каким они срываются с места, и этот особенный запах очень дорогой машины в салоне. Курнуть под настроение кальян, вдохнуть вкусного дыма, под тихое бурчанье воды, вот нравится, расслабляет, а еще итальянцев эпохи Возрождения, особенно женские портреты, их матовую кожу с сиянием внутри, а еще смешать голливудский боевичок с односолодовым виски в вытянутом стакане вечера – люблю. Незрелые кислые яблоки, кепки из мягкого фетра, в крупную клетку, идеальное сочетание зеленый-красный. Стейки medium rare, чтобы трудно, но сочно было жевать. У меня куча слабостей, доктор! Да, Формулу–1, разумеется – когда-то вообще не пропускал, но и сейчас, даже после ухода Шумахера из спорта и отчасти жизни, смотрю. Конечно, острота притупилась, да и любимцев нет – все-таки любой спорт должен быть очеловечен. Все равно включаю, болею, мчусь, прижатый к земле, вдыхая вонючий дым, слившись с моей умницей в одно упругое тело.

Доктор, я б зубами вцепился в этот пестрый ворох, утонул с головой в этой волшебной помойке людей, ароматов, приятных занятий, вкусов, ради нее я готов даже просыпаться в собственной постели и проживать слюдяное блеклое утро, каждый день. Спускаться на два этажа вниз, чтобы вести близнецов в сад. С прошлого года я поселился отдельно, так нам всем лучше, доктор, так мы решили.

Я готов ради этих кепок, дыма и гонок терпеть всю несносность своего внутреннего устроения.

Но как прикажете жить, если вечером в подъезде меня встречают сладкие, темные пасти, дышат подступающей ночью, забрасывают душу комками запахов: набухшие почки, влажная кора, сырой асфальт – апрель посыпа́л нас дождичком чуть не каждый вечер. Окна распахнуты, и все, что там, мокнет, пахнет в открытом черном зеве, тащит меня вниз.

Доктор, я и сам не могу объяснить это явление, но между шестым и седьмым, седьмым и восьмым – из них надежней полет – в собственном моем подъезде меня упрямо душит этот соблазн.

Выброситься в никуда. А перед последним ударом немного полетать.

И каждый весенний вечер я нажимал кнопки домофона, сдерживая внутренний ужас и жар, входил в подъезд, дрожащий, бессильный, добегал до четвертого этажа и вот тут замедлялся. Шел совсем близко к стене, но ведь и не прижаться – не просохла краска! Проходил первый пролет, добирался до поворота и дальше уже без стеснения хватался за трубу мусоропровода – ее покрасили первой в темно-серый, и хорошо, надежный, нейтральный цвет, она высохла, и я вжимался в нее, как в последнее убежище. Вцеплялся, как та обезьянка, оторванная от матери, которой дали вместо мамаши шерстяной муляж, и в минуты страха (ее нарочно пугали – ради эксперимента!), в минуты голода (которым ее тоже морили) она обнимала эту шерстяную дуру, жалась к ней, потому что… куда ей было деться еще.

Оттолкнувшись от мусоропровода между четвертым и пятым, снова шагал вверх, от площадки между этажами взлетал полпролета, чтобы тут же схватиться обеими руками за вонючую трубу. Так и двигался все четыре этажа перебежками, зажмурившись, поскуливая, только бы не смотреть туда! И все равно сквозь вонь мусора и человеческой грязи, сквозь резкий и кружащий голову запах краски отчетливо ощущал фиолетовый аромат тления, близкой смерти. По неведомым мне законам, нет, в нарушение всех законов физики, именно он звенел в воздухе сильнее и неотвратимей других. Только бы не обернуться! Тем более не выглянуть наружу, во двор. Поднявшись на несколько ступеней вверх, не вернуться назад, не прыгнуть.

Хотя сильнее всего на свете мне хочется именно этого – вернуться, сдаться. На слабых, но сразу же счастливых, благодарных за вымоленное позволенье ногах подойти к подоконнику и все-таки выглянуть в вечер. Пахучий, мокрый, родной. Торопливо скинуть кое-как, не развязывая шнурков, ботинки. Встать на белоснежный подоконник, ощущая, что он слегка липнет к носкам, не досох, улыбнуться. Согнуть руки в локтях, распрямить, сделать два-три рывка в сторону для разминки. Вот и космонавты тренируются перед полетом.

Вытянуть руки вверх, соединив кисти, как перед нырком в бликующий бирюзовый прямоугольник бассейна, оттолкнуться, как можно сильнее, и спокойно, уверенно прыгнуть вперед, горячим лбом в свежую прохладу, обязательно вниз головой, навстречу влажной московской земле и запахам детства – зацветающих тополей, клейких листков и первых упавших на асфальт березовых сережек, метя точно в центр расходящихся кругами переливов звонка на ручке трехколесного велосипеда, прошибая насквозь облачко детской воркотни у качелей.

Доктор, и так каждый день. Жажда погибнуть. Жажда пропасть на хрен заваливала меня, грызла горло. Тайную ото всех вечерю гибели служили мне белые бутоны неведомых цветков на дворовой клумбе, окруженной ромбиками кирпичей, обсыпанные надутыми почками кусты, тополя и березы. Дымок первой зелени поднимался от алтаря. А жертва? Я. И значит, я обязан решиться. Все было готово, оставалось сделать единственный шаг, упругий прыжок в свободу.

Утром я слишком спешил, был при близнецах, которых вел в садик, к тому же с утра по подъезду уже ходили и переговаривались рабочие, да и окна часто отчего-то были притворены или даже закрыты.

Вечером я поднимался один. Окна ждали меня. Подмигивали, точно старые друзья, распахивали объятья. Что останавливало меня, почему я убеждал себя – всякий раз чудом! – что делать этого все же не стоит? Я нарочно втискивал себя в воспоминания о какой-нибудь недавней прогулке с Дэном и Ванькой, за шиворот вталкивал в крутящийся с каруселью Ванькин смех, заставлял себя представлять, как вместо меня однажды у них появляется другой папа, брал наугад кого-нибудь с работы, и разве он сумеет им заменить меня? На этом месте меня уже рвало, почти рвало, когда я видел какого-нибудь Сашика с моими близнецами… Я уговаривал себя и дальше: очень важно досмотреть, узнать, какими они станут, мои мальчики, когда вырастут, будут ли похожи на меня, а может, на Ирку? Нет, нет, нужно было еще немного пожить. Вот только как прорваться?

И я изобрел нехитрый способ: я просто дожидался кого-нибудь внизу, делая вид, что достаю почту, отпирал и запирал пустой ящик. И все ждал, чтобы кто-то зашел в подъезд: крупная армянка с двумя маленькими беленькими собачками с шестого, рассеянный коротко стриженный парень в железных очках – из большой многодетной семьи с девятого или кто-нибудь еще из их шумного семейства, малыш с пофигисткой-мамашей, вечно глядящей мимо детей, нервный бородатый отец, а может, сиплый дед из квартиры напротив. Да хоть молоденькая парочка студентов с седьмого, он всегда трогательно тащил ее рюкзак с книжками! Я здоровался, иногда вступал в краткий разговор, мы вместе ругали наши службы, которые никак не сделают лифт, жаловались и проклинали, присутствие людей отвлекало, я пристраивался к ним и пробегал мимо ощерившихся стражников влегкую. Но если долго никто не шел, я решался. И поднимался один.

Ночью, погасив свет и завернувшись в одеяло, первое, что я ощущал сквозь темноту, – настойчивый зов окна, распахнутого окна, к которому, стоило мне закрыть глаза, я все-таки подходил, скидывал ботинки, вставал на свежеокрашенный подоконник, поднимал лодочкой руки и прыгал… Чтобы не видеть этого, я не выключал свет до тех пор, пока не впадал в полное изнеможение, что-то смотрел на айпаде, листал, читал, слушал музыку в наушниках, старался не спать подольше, но все-таки не выдерживал, проваливался в некрепкий больной сон, просыпался наутро разбитым.

В эти последние апрельские дни я и позвонил Толику.

Сказал, что меня замучила бессонница, пусть это было не совсем правдой. Он почти перебил меня, торопился, я застал его в разгар школьного дня науки, звуки музыки, шум голосов заглушали его. Толик прокричал, что у него есть один невролог, хотя на самом деле больше, чем невролог. Доктор Грачев, живет на Бауманской, принимает дома, лови – в ухо мне зажужжала эсэмэска, а Толик отключился. Я так и не успел его спросить, отведал ли он сам целительных встреч.

Ремонт в подъезде, наконец, кончился, только вот лифт так и не работал, и каждый вечер меня по-прежнему томили и звали окна.

Наступили майские, жена поехала с детьми на дачу, собиралась вернуться через несколько дней. Я остался в городе и позвонил вам вечером, как только проводил их. Доктор, вы прозвучали довольно приятно и так… по-свойски, наверное, это профессиональное, мы тут же договорились о встрече, все разъехались, у вас было два освободившихся места, я выбрал ближайшее, поздним утром следующего дня.

В тот день вдруг резко похолодало, помните? Черемуха ли зацвела? Мутно-белым было то утро и совершенно пустым. Я домчался по свободной Москве за двадцать минут.

Доктор, вы удивили меня. Большеглазый, смуглый, примерно моих лет, может, немного старше, с лысиной вполголовы, окруженной черной волнистой порослью, с плавными закругленными жестами, вы мягко двигались, неторопливо говорили. В каждом вашем движении сквозила надежность. Джинсы, серая рубашка навыпуск с закатанными по локоть рукавами, косматые руки, коричневые вельветовые тапки – казалось, я заглянул к соседу, которого застал за починкой полуотвалившейся дверцы шкафчика в ванной или каким-нибудь другим, таким же домашним и уютным, делом.

Квартира была просторной – бывшая коммуналка – и довольно потертой, но чистой, вымытой. Где-то в конце длинного, заваленного обувью коридора звенела посуда, слышались женские голоса, тянулись запахи съестного – там явно располагалась кухня, готовился обед. Я был сыт, но слюнки так и потекли – жарящийся лук, чеснок, картошка – я узнал их дыхание – и внезапно тоска по обычному, слегка скучному, рутинному, но вкусному и регулярному семейному обеду заскреблась во мне.

Вы провели меня в неожиданно лаконичный, освобожденный от лишних предметов небольшой, но очень светлый кабинет. Здесь был свежий, совсем не коридорный воздух, наверху была открыта фрамуга. Как это было тактично с вашей стороны, доктор, завести окно с высокой недоступной фрамугой, всегда думал, что это достояние исключительно казенных учреждений, она здесь была единственным намеком на то, что я пришел в кабинет врача.

Белые в легкой бежевой крапи стены почти полностью закрывали застекленные стеллажи до потолка, цветные обложки книг служили здесь главным украшением. У окна, в правом углу, стоял большой стол из черного дуба, почти голый – письменный, очевидно, подаренный прибор поблескивал золотыми полосками. Лежал здесь и длинный синий блокнот, уткнувшись ребром в медный колокольчик с аккуратным ушком на верхушке. Колокольчик немного выбивался из аскетичного пейзажа, а главное, я никак не мог понять его назначение, неужели у доктора Грачева – прислуга, которая является по звонку? Тогда почему сразу не сонетка – длинная лента ткани вдоль стены, видел такую однажды в музее?

Пока я обдумывал это, вы уже усадили меня в кресло – напротив женского портрета на стене, явно итальянского. Женщина сидела к зрителю почти спиной, в четверть оборота – только край бледно-розовой щеки, не понять ни лет, ни красоты, хотя, судя по осанке, она была молодой, почти юной. Но гораздо ярче ее юности и предполагаемого очарования на картине сияло южное весеннее солнце, которое золотило ее волосы, тонкие белые кисти, она сидела у раскрытого окна: там, под пылающим кругом света, цвели сады, дальше зеленели пастбища, паслись коровы и уже у самого горизонта горело нежно-голубым озерцо. Видно, и ей, и художнику глядеть в окошко было значительно интересней, чем позировать и вырисовывать очередные глаза и губы.

Мы сели друг напротив друга, разделенные узким журнальным столиком, таким же черным, как письменный стол.

Доктор, я повторил вам ложь про бессонницы и так ничего и не рассказал про свои приступы. Только помянул о странной печали, которая, я сказал, мешает мне как следует уснуть.

В ответ вы расспросили меня о моем здоровье, померили давление, проверили рефлексы, из соседа вы как-то незаметно превратились в спокойного четкого врача. Осмотрев и отслушав меня, сказали, что физически я, похоже, здоров и что неплохо бы вспомнить, когда все это у меня началось, с бессонницами, нащупать источник и встать у него. Осторожно предположили: разгадка, возможно, там.

Я тут же вообразил себе, как стою у воды цвета зрелой черники, бьющей прямо из-под жирной черной земли в мелких веточках, коричневых листьях, мятых шишках; за плечами высятся полупрозрачные сосны с темными кронами, кто-то тихо стрекочет в сине-черной траве – я стою на самом дне ночи за полчаса до рассвета… Когда эта ночь обрушилась на меня?

Мы проговорили чуть более получаса, после этого вы поднялись, перешли за письменный стол, сели в крутящееся кресло, раскрыли блокнот, выдернули перьевую ручку из письменного прибора и начали составлять рецепт. Так вы и сказали: подождите немного, я должен выписать вам рецепт.

Раза два заглянули в айпад, что-то проверив, он лежал во внутренностях стола, и в какой-то момент вы его достали и положили рядом. На несколько мгновений вы задумались, точно прикидывали что-то, и в итоге писали довольно долго. Я успел поглядеть в очерченное прямоугольником фрамуги небо, плотно затянутое белыми облаками, увидеть, как ветер гнет деревья в совсем юной зелени, быстренько проверить в мобильнике почту, в ней лежало два новых письма – из турагентства «Пятница» об очередных охренительных скидках и от нашего бухгалтера, которому и в праздники не спалось, перьевая ручка все поскрипывала. Наконец, судя по краткому волнистому жесту, вы поставили подпись и потянулись к колокольчику. Подняв его над листком, вы перевернули его вверх ногами, я приготовился к звону, но услышал лишь тихий шелест: из ушка посыпался светлый речной песок. Это был дозатор, никакое не ушко и не колокольчик – емкость для хранения песка. Через несколько шуршащих мгновений вы подули на засыпанный песком листок, светлые струйки полетели на черный стол.

Я не мог сдержать иронической улыбки, разглядев, что писали-то вы на узкой полоске шершавой желтоватой бумаги, специальной выделки, призванной изобразить то ли старину, то ли священнодействие, – не так прост оказался синий блокнот.

– Знаете ли вы, что раньше письма иногда погромыхивали? – поглядели вы наконец на меня с какой-то подчеркнутой серьезностью. – Весь песок не сдуть, что-то попадало в конверт, если потрясти, письмо издавало звонкий шорох!

Вы скрутили листок в легкую трубочку, чуть потрясли ее в воздухе, точно подтверждая свои слова, и протянули мне.

Я развернул этот потешный свиток. Он оказался исписан ровно по центру, угловатым, но идеально разборчивым почерком.

Архангельский переулок, дом 15А

Чистые пруды

Мясницкая

Лубянка

Лубянская площадь

……………………….

– Что это? – спросил я, отчего-то начиная злиться.

Похоже, меня вовлекали в игру, на которую я не давал согласия.

– Рецепт. Я прописываю вам прогулки, – впервые за всю нашу встречу вы широко и словно против воли улыбнулись, мне показалось, стеснительно, смущенно. Но смущение мелькнуло и тут же растворилось, будто на миг я заглянул куда-то, где вы не хотели лишних свидетелей.

– Как только, – продолжили вы уже без улыбки, – все, о чем вы мне рассказали, но, быть может, еще в большей степени то, о чем вы не сочли нужным рассказать, начнет вас донимать слишком сильно, отправляйтесь по указанному маршруту.

– Толик сказал, вы невролог… Вы невролог?

– Вам показать диплом? – вы сделали жест, но я замотал головой.

– Вы смеетесь надо мной? – против воли голос мой прозвучал беспомощно.

Так и было, доктор, беспомощность, а еще чувство фальши и уже свершившегося обмана затопили меня.

– Отнюдь, Михаил, отнюдь, – спокойно и весело откликнулись вы, и это неясное веселье разрасталось в вас с каждым словом. – Я не договорил. Вы не только должны будете пройти по маршруту от начала и до конца, затем – и это не менее важно! – прошу вас, обязательно запиши́те все, что с вами случилось во время прогулки, все, что вам удалось заметить или понять. Внизу я написал свой электронный адрес – отправляйте ваш отчет на него.

Доктор, я нарочно повторяю все, что увидел и услышал у вас на приеме, так подробно, проверяю себя – так и было? Это не сон? Не греза и не мой ночной бред, верно? Потому что с того момента, как вы подули на ваш листок, когда тонкие струйки песка осели на черный деревянный стол, меня окутало ощущение странной дремы. Оттого что я все время не сплю, я постоянно погружаюсь в полусон, совсем краткий, длиной в несколько мгновений. И все же я нашел в себе силы разорвать наплывающую дремоту, стряхнуть с себя ее клочья и произнести:

– Вы хотите… Как можно лечить прогулкой по центру Москвы бессонницу?

– Не прогулкой – прогулками. После того как вы проделаете этот путь и я прочитаю ваш отчет, пропишу вам следующий рецепт.

– Но почему тогда все это, простите! так смахивает на балаган? Зачем вам? Перо, песок, свиток… Неужели нельзя без… песка?

– Извините, рад был бы вступить с вами в дискуссию, – вежливо улыбнулись вы, – но у меня следующий пациент.

Кажется, я его встретил, вашего следующего пациента.

Едва я вышел на улицу и сделал несколько шагов прочь, к вашему дому подъехал сияющий белый «мерседес», молодая женщина с рыжеватым каре, в короткой кожаной юбке цвета перезрелой вишни и темных высоких сапогах выпорхнула из машины, пикнула сигнализацией, направилась к двери. Я отошел в сторону, оглянулся – она стояла в четверть оборота, как на той итальянской картинке в вашем кабинете, доктор, и так же не разглядеть было толком возраста и лица, потому что она отвернулась, ее занимало другое.

Из кулака у меня торчала плотно сжатая бумажная трубочка. Я развернул ее и прочитал снова, уже до конца: после Соловецкого камня значился Театральный проезд, лавочка у Большого с пометкой «отдых», Моховая, Воздвиженка, потом еще кафе «Шоколадница» с пометкой «чашечка кофе» (йе!), замыкала столбик часовня Бориса и Глеба.

Как бы это объяснить, доктор?

У подножия поднимающегося цунами вы уложили желтенькую бумажку. Да, вы не знали про цунами. Все равно!

В конце грамотки обнаружилась и рекомендация, тоже написанная в столбик, убористо и мелко, потому что ме́ста уже не осталось:

Внимательно смотреть вокруг,

смотреть и слушать!

E-mail: doctorgrachev@gmail.com

В сочетании перьевой ручки с электронным адресом мне почудилась новая издевка. Мошенник. И шут!

На улице было так же пасмурно и зябко. Я снова расправил бумажный комок, разгладил и разорвал на клочки. С наслаждением выкинул в мусорное ведро, стоявшее рядом. Отер о брюки ладони. Сдул две прилипшие бумажные соринки с рукава пиджака. Выругался – черно, длинно, вслух.

Шедший мимо седой человек с очень прямой спиной и видом отставного военного инженера хмуро зыркнул в мою сторону, но промолчал.

А мне полегчало.

В машине я позвонил Толику. Что он имел в виду? Кидая телефон клоуна?

Толик не отвечал. Стоя в пробке, набрал его снова – все так же тянулись караваном безответные гудки, затем он был вне зоны доступа. Заехал на мойку и, пока мыли мою машину, съел борщ в кафешке при мойке. Вернулся домой и проспал как убитый до темноты – впервые за эти месяцы.

Вечером позвонил Толику на домашний, трубку взяла Кира.

– Толик уехал на праздники. Рыбачить. Да, как обычно. Дня через три вернется.

Она произнесла это совершенно равнодушно, мол, куда денется, не пропадет, и мне стало обидно за Толика. Впрочем, он никогда на нее не жаловался. Только сбега́л на рыбалку.

Толик. Доктор, он тоже важен, если бы не он, я никогда не отправился бы в путешествие по вашему маршруту, вообще без него многого бы не случилось. Например, я не встретил бы Наташу и вряд ли прочитал Уитмена.

3.

Мы познакомились лет двадцать назад, на одном из тех семинаров, что росли тогда в университете, как грибы под теплым дождичком новых времен. Я учился на журфаке, Толик на философском. На его факультете и открылся этот семинар по философским корням американской поэзии XX века, но, как выяснилось на первом же занятии, на самом деле по комментированному переводу с английского на русский.

В основном это были поэты, которых у нас переводили мало или даже замалчивали. Пока все не поменялось в стране.

Объявления о семинаре повесили и в нашем здании, и я поехал на «Университет». Семинаром руководил гладко выбритый старичок с осанкой и внешностью владетельного барона, но, как немедленно обнаружилось, – зануда, готовый обсуждать оттенки значений каждого слова вечность! За полтора часа мы прочитали всего несколько строк, уже не припомню, из кого, по-моему, из Элиота, это было, кажется, что-то в античном духе, я все равно не понял ни слова. На следующий семинар толпа желающих читать Элиота, Паунда и Одена сократилась до горстки самых стойких. Всего нас осталось человек восемь. Мне хотелось подтянуть английский, Толик, кажется, и в самом деле надеялся разобраться в философской подпитке их сочинений. Но на третий раз старичок заболел, и болел долго, потом появился только однажды и исчез навсегда. Так все и оборвалось. Зато мы успели познакомиться с Толиком Извольским.

Я заметил его уже на втором семинаре. Он предлагал самые смелые слова для перевода, так и сыпал датами военных битв Севера и Юга и именами американских президентов. После семинара мы вместе пошли к метро, не нарочно, скорее, так получилось. Уже около качающихся стеклянных дверей Толик предложил не тащиться в метро, а погулять по Ленинским горам.

Он недавно приехал в Москву и относился к ней романтически. Был влюблен в Остоженку, Ордынку, даже в наши университетские края, много гулял. Говорил, на ходу думается лучше.

Наверное, это единственный известный мне случай, когда форма до такой степени противоречила содержанию, или наоборот. Толик был невзрачный. Тогда – совсем. Невысокий, худенький, в очках с толстенными стеклами, вечно в чем-то застиранном и сером, и волосы у него были серые, бесцветно-русые, он не любил стричься, но и мыться недолюбливал, сальные пряди, заложенные за уши, – какой-то детдомовец, которому остро не хватало заботливой женской руки. Потом оказалось: так все и было! В общем, печать отверженности или потерянности лежала на нем, и, казалось, тихий мрак прятался где-то там, под очками, в уголках глаз.

Но этот угрюмый мальчик был настоящим вундеркиндом, в школу он поступил в пять лет, в университет в пятнадцать; когда мы познакомились, ему не было и семнадцати. К тому же стоило Толику увлечься, заговорить о том, что его действительно волновало, он вспыхивал, буквально, и начинал сиять изнутри. Как это было верно со стороны просветителей, или кого там до них, сравнить разум со светом. Хотя с такой отчетливостью я видел это только в моем друге, видел, как интеллект, вдохновение, разум вмиг освещают его лицо, и… происходит чудо. Толик на глазах хорошел, он словно вырастал, милел, глаза его разгорались, щеки розовели, он начинал часто и восторженно моргать, да, была у него такая смешная привычка – моргать, в тот раз он восхищался Витгенштейном, которого как раз прочитал, и, пока мы шли мимо сияющего главного здания, рассуждал о покровах, которые язык набрасывает на мысль, о том, что на фоне вечно меняющей одежды мысли молчание – гораздо основательнее и точнее любого слова. Но сам он не замолкал, конечно.

– Только то, что мыслимо, возможно. Одеяние мысли – язык, и значит, того, что я не могу сказать словами, не существует, границы моего языка – это и есть границы моего мира… Долой невыразимое, оно отменяется! – Толик смеялся, захлебываясь этой мыслью и ее простотой, мы шлепали по мокрому мартовскому вечеру, я наступил в лужу, нога тут же промокла. Но какое это имело значение? Если…

– Если весь наш мир – не набор физических объектов, событий, нет, всего этого не существует вне языка. Факты и события появляются только когда о них сказано. Это такой языковой Беркли, понимаешь? Зажмуришься – ничего нет. А язык – это город, огромный, сложный, который строит, оформляет нас, да что там… нас создает!

Я смутно представлял себе, кто такой Беркли, кажется, идеалист? И не совсем понимал, почему язык создает нас, а не мы его, но кивал, не противоречил. Я был доктор Ватсон, Холмс несся на всех парах к разгадкам тайн бытия, но я не обижался, мне нравилось следить за его идеями, идеями гениального ребенка.

Никогда до встречи с Толиком я не знал, что процесс думанья вполне осязаем, что мысль может быть такой многоцветной и страстной – перед тобой точно развертывают узорчатую ковровую дорожку (ткали мастерицы-турчанки), она двигается по воздуху, а мы с Толиком по ней идем, Толик быстро, я чуть отстаю, и неизвестно, куда дорожка свернет в следующий миг: соскользнет вниз, взмоет вверх, вильнет направо, и как изменит цвет – станет синей, процветет яркой зеленью или на ней проступит дурашливый белый горошек. Мысль Толика была так же реальна, как мартовская хлябь у нас под ногами и мой промокший носок – потому, видимо, что была выражена на человеческом языке.

Доктор, не умею лучше, но призвание Толика действительно состояло в том, чтобы думать, причем на предельно отвлеченные темы, так полюбившаяся ему идея о том, что язык творит и оформляет нас, имела видимое воплощение в нем самом. Это он, когда мыслил и проговаривал то, что придумал, вслух, становился конкретным, острым, цельным. Стоило ему расслабиться, перестать напрягать мысль – его заполнял внутренний студень, слюдянистый, бесформенный, Толик в моменты кризисов – это мне тоже потом пришлось наблюдать – был ужасен. Распадался почти на глазах, сидел с остановившимся взглядом, чуть приоткрытым ртом, не в силах завязать шнурок.

Интересно, что на философский, для которого, казалось, создан, он решил поступать в последний миг. Золотой медалист, Толик приехал в Москву из среднеазиатского большого города, поселился у дядюшки и уже ехал отдавать документы на физический, но по дороге возле метро купил у какого-то забулдыги, распродававшего библиотеку, книжку о природе философского знания, старенькую, истертую. Купил из жалости, немного из любопытства, за копейки, раскрыл – и пока добрел с этой книжкой до университета, передумал становиться физиком. Подал на философский и легко поступил, после чего намертво разругался с отцом, главным инженером оптического завода, обладателем множества авторских свидетельств. Отец хорошо знал, что такое квантовая оптика и физика твердых тел, большой портрет Ландсберга, рассказывал Толик, висел у них над кухонным столом, отец однажды, еще мальчишкой-первокурсником, встречал и слушал его здесь же, в Москве. Философия в глазах закаленного оптика отзывалась издевательством и насмешкой над квантами, электромагнитными волнами и всем, что можно измерить. Он разгневался до такой степени, что лишил сына довольствия, и если бы не московский дядя Марк, отцов родной брат, который подкармливал племянника, непонятно, как бы Толик вообще выжил. Про маму речи тогда как-то не шло, Толик ее не поминал, хотя постепенно выяснилось – ее нет в живых, она умерла, и страшно, потом расскажу, как.

Тем, кто ему нравился, Толик дарил тюбетейки, завезенные с родины в товарном количестве, говорил «кушать» и «выкупаться» вместо «мыться». Он прочитал всех, кого начали активно издавать тогда, от Фрейда до Бубера, от Шестова до Хайдеггера, а заодно, уже в университете, вдруг увлекся поэзией, преимущественно американской, но и британской слегка. Память у него была фантастическая, и своих любимцев он шпарил наизусть.