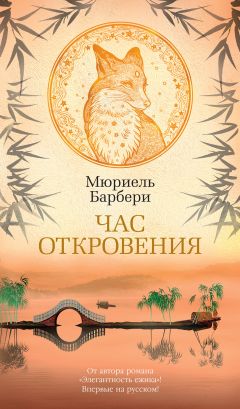

Текст книги "Час откровения"

Автор книги: Мюриель Барбери

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

В первое время он переваривал очередную порцию информации, глядя на фотографии Розы, рыжей, смеющейся, восхитительной, она лежала в траве, подставив лобик небесам. Он без устали разглядывал ее и, почувствовав, что накопил достаточно запасов в преддверии поста, дал себе год терпения. Он больше не сомневался, что добьется своего, и продолжал вести прежнюю жизнь на манер любовников, томящихся в ожидании тайных встреч после разлуки. Сайоко заходила в кабинет, ставила чай или саке, проходила мимо снимков, приколотых к кипарисовым панно, и исчезала, не сказав ни слова. Когда появлялся Кейсукэ, Хару принимал его в комнате с кленом, подальше от своего кабинета, ставшего святилищем, связывающим Киото с горсткой дальних холмов. Он прочел массу книг о Франции, тщательно просеял материалы, но не пожелал учить французский: со своей дочерью он, разумеется, будет говорить по-японски. Наконец, он долго размышлял о способах подобраться к Мод и решил, что напишет Пауле, когда Роза отпразднует свой первый день рождения.

Он этого не сделал. Отчеты о чем-то сообщали, о чем-то умалчивали. Но то, о чем они умалчивали, Хару видел. Каждые выходные Мод на поезде отправлялась к матери, на нескольких снимках она стояла в саду, курила сигарету, спиной к стоящему в траве манежу. Утром первого дня рождения Розы, когда Хару читал в кабинете, Сайоко принесла ему очередной конверт из Франции, поступавший каждый триместр. Там лежали фотографии грузовика у входа в парижский дом Мод, потом его же перед домом Паулы с единственной подписью из двух слов: «Она переехала».

Хару поднял глаза к горам. На снимках небеса Турени выглядели огромной, просто гигантской чашей, изогнутой над зеленой землей. Он подумал, что в Киото никогда не было ни свода, ни бесконечности, только туманы, поднимавшиеся вечерами вдоль горных склонов. Листья вишен и кленов на берегах Камо начали алеть, в тишине мелькали утренние бегуны, время и пространство распадались, жизнь Хару раскалывалась. Снимок показывал Мод, стоящую, скрестив руки, у веранды, но на самом деле не показывал никого. Всплыло воспоминание детства, пьеса театра но[15]15

Театр но – одна из форм классического японского драматического театра, существующая с XIV века.

[Закрыть] в соседнем святилище, полная призраков и испуганных женщин на фоне ширм и горных сосен. Он помнил об этом как о сновидении, но позднее его не смогло вытеснить ни одно театральное представление, оно так и осталось в нем сумрачной страшной грезой, омывая его годы. Мод переехала к матери, как постригаются в монахини, отгородившись от мира и взирая на него глазами призрака, и Хару не сомневался, что она убьет себя, если он снова появится в ее жизни. По иронии судьбы дела у него еще никогда не шли так хорошо, и его угнетала мысль, что он преуспевает пропорционально тому, как усиливается смятение в сердце, и крупным торговцем он стал лишь потому, что потерпел поражение в намерении стать отцом. Жизнь, которая до сих пор таила лишь обещания побед, предстала под новым углом: его порвали, как папиросную бумагу, и кто-то – эта женщина – держал ее клочки. Трагедия более не принадлежала всему миру, она просочилась внутрь его самого, и он был обречен поститься. И тогда, раз уж он не желал принимать уравнение судьбы, но не мог решить его извне, он, подобно змее, сбросил старую кожу.

* * *

Он вступил в период перемен с той решимостью, которую вкладывал во все, что делал, и потому, вспомнив о своем сердце, вырванном у гор, он обратил взгляд не в будущее, а в прошлое. И отправился в Такаяму.

В городе он навестил отца и брата, нашел первого усталым, а второго озабоченным. Они выпили саке и кратко обменялись новостями. Когда Хару собрался уходить, Наоя вышел следом за ним на улицу и, повернувшись спиной к лавке, сказал брату:

– Знаешь, он выживает из ума.

Хару сел в машину и двинулся вдоль цепи лавочек, торгующих саке, дыре во времени и пространстве, ведущей к духам древней Японии. Он думал: «Киото – легкие Японии, Такаяма – сердце, сердце простое и пылкое, укорененное в этих домах вне возраста, плывущих по волне времени». Он направился к родительскому дому, в четверти часа езды на машине от центра. В молодости отец каждый день спускался пешком с гор. Иногда он оставался ночевать в городе, над лавкой. Или же шагал под луной в ледяной ночи вдоль потока до самого дома на берегу. Посреди брода лежал большой камень; зимой из-под холодной воды виднелась только его покрытая инеем верхушка. Хару вырос, наблюдая, как снег падает и тает на этом скалистом выступе, что и зародило в нем любовь к материи и понимание формы. Он часто думал, что меньше получил от отца, чем от реки, или, скорее, что близкие, сами того не ведая, послужили примером того, чего он для себя не хотел. В этом доме вкалывали изо всех сил, ели, спали, а с утра все начиналось по новой. Тяжкий труд уступал место не созерцанию, а лишь перерыву в тяжком труде. Времени хватало только на сырой материал, тайной структуры которого никто не чувствовал. А вот водный поток перед домом гласил: «Мир только и ждет, чтобы выявились его формы. Упорно работай, чтобы открыть невидимые двери».

По мере того как отдалялся его чужестранный ребенок, Хару стремился обрести новые корни в собственной культуре. Величайшая из невидимых дверей, та, что давала доступ к другим, носила имя «чай». Хару готов был шагать без устали при условии, что камни, мостящие его путь, будут омыты чистой водой. Жизнь виделась дорогой, орошенной ливнями, с подвижной прозрачностью над ней. В прохладе и вспышках света колыхалось пространство, где поклонялись красоте и верили в духов. И в Такаяме он знал, где и с кем войти в эту дверь. Он проехал вдоль реки, свернул на тропу под деревьями, припарковался на берегу и дальше пошел пешком. Слышался шум потока и шелест ветра в соснах, пробивающиеся сквозь ветви лучи солнца подрагивали, как неровные линии витража. Возникла хижина с соломенной крышей, деревянной балюстрадой, огородом вдоль берега и разлитой атмосферой одиночества и силы. Стоял ноябрь, и на другом берегу листья молодого клена готовились к взлету, алые и легкие, новые и уже умирающие. Никого не было, и Хару пошел к реке, уселся на длинном балконе, нависавшем над грядками с тыквой и листьями сисо[16]16

Сисо – перилла, травянистое масличное растение.

[Закрыть], и погрузился в созерцание стремнин. Какой-то шум вырвал его из грез, и вышедший из леса Дзиро присоединился к нему под навесом и жестом пригласил в дом. В городе старик держал антикварную лавку, где соседствовали барахло и сокровища. На своей горе он правил королевством скудости и благодати. В главной комнате он усадил гостя и приготовил ему чай. В Киото Хару принимал участие во множестве церемоний и пережил множество экстазов и множество разочарований. Иногда магия срабатывала, в иных случаях в холодной и формальной атмосфере приходилось вежливо скучать. Но любая такая церемония проводилась во славу цивилизации чая, присутствующие окунались в реку, которая знавала древних мастеров, воспринимали урок изящной строгости и утонченного смирения. Дзиро же, напротив, священнодействовал в хаосе лачуги, заваленной книгами, разнородными предметами и инструментами. Не было ни свитков на стенах, ни цветов в алькове. У входа громоздились коробки с пивом. Татами были старыми, слегка побитыми молью. Рядом, за раздвижной дверью, виднелся кухонный кавардак. Хотя здесь было чисто, все казалось устроенным как попало.

Однако дух здесь говорил с духом. Чугунный чайник на эмалированной подставке пришептывал над кучкой горящих углей. Вокруг Дзиро без всякого видимого порядка были расставлены принадлежности для чайной церемонии и сосуд с холодной водой, а он, сидя по-турецки, со смехом взбивал зеленую пудру.

– Что тебе еще нужно, кроме горной воды и фантазии? – сказал он однажды Хару. – Не понимаю я этих дорогостоящих, расписанных по нотам обрядов, совершаемых с похоронной физиономией.

Но если самой церемонией, ее правилами и ритуалами он практически пренебрегал, то во всем, что он делал, мерцал путь чая. Он мерцал в безукоризненной опрятности утвари, в чистоте воды, в переливающихся тенях деревьев. Мерцал в замысле и скромности обстановки, в точных движениях человека с пылким сердцем. Это было ровное матовое мерцание, без вспышек, некое товарищество – воплощения чая жили и притягивали вас дружескими связями. Мир снаружи трепетал, комната не давала забывать о своем присутствии, «здесь и сейчас» переливалось, сверкая, и два друга жили в этот час вне времени.

Хару выпил первый густой чай, горькую пасту с привкусом овощей и леса.

– Что ты делаешь в городе? – спросил старик.

– Приехал повидать отца.

– О, – сказал Дзиро, – уж точно не для этого.

Он взял чашу Хару, добавил воды, взбил остатки пасты, прилипшие к стенкам.

– Как идут дела? – спросил он еще.

– Очень хорошо, – ответил Хару.

Дзиро поставил чашу рядом с ним на татами.

– Даже постыдно хорошо, – добавил Хару.

Старик засмеялся.

– Мы торговцы, – сказал он, – стыд – наша повседневность.

– Мне не стыдно зарабатывать деньги, – заметил удивленный Хару.

– Я говорю о необходимости нравиться, – уточнил Дзиро.

Хару отпил глоток второго легкого чая.

– Я не стремлюсь нравиться, – сказал он.

– Ты делаешь это инстинктивно, но делаешь, а в этом все равно пошлость.

Вдали каркнул ворон, и Хару на мгновение показалось, что поток разделил существование на две части. Солнце пробивалось сквозь листву и показывало ему два противоположных берега его жизни. На одном были женщины, саке, деловые ужины и вечеринки. На другом – произведения искусства, Кейсукэ и Томоо. В центре, в мистической зоне, где текла загадочная и воздушная родниковая вода, плыла Роза.

– Можешь рассказывать себе любые истории, какие заблагорассудится, – снова заговорил Дзиро. – В конце концов ты останешься наедине с ними и увидишь, утешают они тебя или заставляют страдать.

– Я думаю, что знаю, кто я, – сказал Хару.

– Тогда что ты здесь делаешь?

Хару собрался ответить «Навещаю старого учителя», но легкий ветерок тронул колокольчик-фурин[17]17

Фурин – традиционный японский колокольчик из металла или стекла, с листом бумаги на язычке; на листе иногда пишут стихотворный текст.

[Закрыть] у входа. Снаружи текла река, в соснах напевал ветер, путем чая он блуждал среди прекрасного безумства вещей. Странное чувство растеклось у него в груди. «Возможно ли, что старик прав? – спросил он себя. И, впервые в жизни: – Неужто я себя обманываю?» Дзиро прислонился к стене, смежив веки. «Что еще ищут в чае, если не невидимое?» – снова задался вопросом Хару. И опять у него мелькнула мысль, что эта женщина забрала что-то у него или, быть может, внедрила в него некое пространство, где он передвигается вслепую. Оба друга сидели в молчании, и Хару почувствовал свежесть, омывающую теперь его дух. Хотя в ней звучали отголоски и дальние зовы, именно свежесть пустоты даровала путь чая своим паломникам. Жизнь избавляется от всего наносного и, как в Синнё-до, предстает перед ним без прикрас. Он бродил по долине звезд и надеялся, что на этот раз сумеет их услышать. «Несут ли они слова моих предков? Или моих братьев? Или моих судей?» – сказал себе он. И, взволнованный этой необычной триадой, почувствовал, как рождается прозрение.

Дзиро открыл глаза:

– Человек, который думает, будто знает себя, опасен.

Хару поднялся.

– Кстати, – добавил старик, – с твоим отцом не все в порядке. – Поскольку Хару не отвечал, он продолжил: – Ты отворачиваешься от истины? Тебя ждет скорбь.

* * *

Воодушевившись полученной отповедью и твердо вознамерившись слушать звезды, Хару начал с того следа, который вел к предкам: он пошел искать истину в дом отца. Там он нашел мать.

Вернее, нашел молчание и одиночество, а погруженная в них женщина склонилась над кухонным столом и шинковала мацутакэ[18]18

Мацутакэ – «сосновый гриб» (яп.) того же семейства, что опенок; в азиатской кухне ценится за сосновый аромат и изысканный вкус.

[Закрыть]. В наступающих сумерках он различил аромат грибов. Хару щелкнул выключателем, мать подняла на него удивленные глаза, потом радостно подошла поздороваться – молчание и одиночество, казалось, переместились вместе с ней. У него на мгновение возникло ощущение знакомой пьесы, в которой раз за разом разыгрывается одна и та же сцена – она ждет в полумраке, смотрит с удивлением, потом радостно идет навстречу, – но мать уже усаживала его, подавала чай, расспрашивала о здоровье, о делах, о жизни в Киото. Когда она замолчала, он указал на грибы.

– Наоя собрал их этим утром, – сказала она.

– На рынке их продают на вес золота, – заметил он.

Она засмеялась:

– Даже бедняки богаты. – И с непроницаемым выражением лица добавила: – Я их готовлю на ужин, твой отец и брат скоро вернутся.

– Наоя ужинает здесь? – удивился он.

Она кивнула, но больше ничего не сказала. Насыпала в чугунную кастрюлю рис, добавила саке, мирин[19]19

Мирин – разновидность рисового вина с нежно-сладким вкусом, используется как соус и маринад.

[Закрыть], соевый соус, даси[20]20

Даси – японский бульон, на основе которого в японской кухне создают супы, соусы и т. д.

[Закрыть] и посыпанные солью грибы. Все перемешала и, по-прежнему погруженная в молчание, отточенным движением накрыла кастрюлю белым полотном. Он посмотрел в окно и в свете уходящего дня увидел силуэты темных сосен на фоне, словно залитом разведенной тушью. Поток катился по склону его детства, унося голоса предков и рождая в нем противоречивое желание и близости, и бегства. Пока он дрейфовал в этой круговерти теней, появились отец с братом, а шлейфом за ними запах дрожжей, как в пивной, – запах всего его детства. Они вымыли руки, и Хару показалось, что у отца ушло на это необычно много времени. Мать уже поставила кастрюлю на огонь и подала саке, пласты времени разъединялись, каждый жест и каждое слово казались отделенными от остальных и будто окутанными оболочкой печали. Несвязный разговор, силуэт отца перед раковиной и прохлада алкоголя никак не могли сойтись вместе.

– Почему ты всегда приезжаешь весной? – вдруг спросил отец.

– Я приезжаю в любое время года, – удивленно ответил он.

– Ведь лучшее время – осень, – продолжил отец, не слыша его.

Хару хотел заговорить, но Наоя незаметно сделал ему знак.

– Да, осень, – настойчиво повторил отец. – В основном хорошие вещи случаются осенью.

На лице матери застыла незнакомая маска, и Хару снова подумал о виденной в детстве пьесе театра но с ее жуткими призраками, декорацией гор и страхом. «Неужели в этом урок моих предков? – спросил он себя. – Еще совсем не старый отец уже выживает из ума?» Мать накрыла на стол, принесла рис с грибами и с непривычной медлительностью разложила по тарелкам. Снаружи опускалась темнота и вместе с ней нечто вроде необычной траурной дымки, которая затуманивала восприятие Хару. Время от времени отец покачивал головой, бормотал что-то самому себе, и Хару чувствовал, как погружается во мрак. Он подумал, что должен вырваться из этой перенаселенной призраками сцены, но в это мгновение мать улыбнулась ему, и он вспомнил одну из историй Кейсукэ. Незадолго до конца эпохи Хэйан монах делится со своей матерью мечтой совершить паломничество в Китай. Путешествие к горе Пяти Террас, священному месту буддизма, должно продлиться три года. Матери уже восемьдесят, это последние судороги уходящей эры, и она знает, что следующей ей уже не увидеть. Однако от потрясения она замолкает, и сын уходит. Несколько месяцев протекают в неуверенности и тревоге, пока однажды утром он не объявляет о скором отъезде. Снова боль мешает старой женщине заговорить, снова сын уходит, и, пока она ждет часа прощанья, сын пускается в путь, так и не зайдя больше ее повидать. Она не осуждает его, корит себя за молчание, плачет горючими слезами, пишет в дневнике о своей печали, вставляя чудесные стихи. Наконец, она хочет умереть.

– Я не улавливаю смысла, – сказал Хару, когда история дошла до этого места.

– Ты не видишь величия в том, чтобы любить неблагодарного? – спросил Кейсукэ.

Хару выпил саке и посмотрел на отца. «Неужели моя страсть к искусству исходит из бессилия сердца?» – спросил он себя, смущенный предположением, что искусство, возможно, бесплотная часть любви, та часть, которая не знает ни призраков, ни уныния. Еще одна лукавая и неприятная мысль прокладывала путь в его сознании. Не была ли эта бесплотность признаком черствости его души? Неужели он просто сбежал от единения с близкими, от их страданий и судьбы? И тогда дымка, затуманившая его восприятие, рассеялась, и он увидел сцену другими глазами. Тьма отступила, освободив место светлому ореолу, в котором жесты и взгляды сливались во взаимном тепле. Комната пахла перегноем, холодной землей, и в этом запахе подлеска ужинала семья. Хару задал брату пару вопросов о том, как идет торговля саке, и Наоя, поначалу сдержанный, отвечал ему все раскованнее. Отец присоединился к разговору без единой фальшивой ноты, и они потягивали поданное после ужина саке, непринужденно болтая. В какой-то момент Хару рассказал, как перевозили пьяного в хлам Кейсукэ на тачке, позаимствованной с соседской стройки, и все расхохотались. И снова мир раскололся – оберегающая необъятность гор и деревьев снаружи, мягкая, печальная, глубокая и недостижимая ни для кого, кроме родных, внутри. И наконец, вовне, недвижные и тайные, бдели звезды.

Попрощавшись с родителями и братом, стоявшими у входа под маленьким козырьком, Хару сел в машину. В зеркало заднего вида он скорее угадал, чем увидел, как мать помахала рукой, и в ответ поднял свою. Двадцать минут отделяли его от постоялого двора, двадцать минут, которые, он чувствовал, определят его отцовскую судьбу. «Двадцать минут, – подумал он, – и вся мощь саке и чая». Он проехал мимо маленького святилища, где когда-то увидел спектакль театра но, и воспоминания о призраках больше его не пугали. Ему сопутствовала мысль об отце, а одиночеству и смятению препятствовало незримое присутствие доброжелательных предков. Он вновь вспомнил об отце времен своего детства, в задней комнате их лавки, где тот выпивал и беседовал с соседями-торговцами. Вокруг него словно расстилался шелк, и Хару видел, как с течением лет сплетались и расплетались его нити. Но сами нити, составляющие основу ткани, постоянно перестраивались в зависимости от того, что несли эти годы, – рождение сыновей, симпатии местных жителей, мощь потока, гора, несущая радость, – да, все это и многое другое слагались в карту территории, где места и живые существа соседствовали во взаимном уважении. Хару развернулся, снова подъехал к святилищу, вышел из машины и, пройдя под оранжевым портиком, поднялся по аллее, ведущей к алтарю. В воздухе витал запах смолы и коры; он застыл неподвижно, вглядываясь в сумерки, пытаясь уловить чье-то присутствие, и вскоре ему показалось, что он различает мать, приближающуюся мелкими почтительными шажками. Он снова увидел, как она держит его за руку, учит умиротворять ками[21]21

Ками – в синтоизме духовная сущность, бог.

[Закрыть] рисом и саке, смеется, когда он промахивается, бросая монетку. Он вернулся к ториям[22]22

Тории – ритуальные П-образные ворота без створок в синтоистском святилище, два столба с двумя перекладинами, символ синтоизма и вообще Японии.

[Закрыть], опять прошел под порталом, поклонился и продолжил путь к алтарю. Оставил монету в кружке для пожертвований и ударил в колокол: ночь приняла звук. Он дважды хлопнул в ладоши и подождал: мир завибрировал. Где-то раздался голос Кейсукэ: «Люди, люди, люди». «Конечно, – подумал Хару, – есть только люди, но следовало прийти в святилище, чтобы их услышать и увидеть». Он вспомнил отца за столом, что-то бормочущего себе под нос. «Моя дочь родилась осенью, в сезон хороших вещей!» – внезапно сказал он себе.

Снова выехав на дорогу, ведущую к постоялому двору, он, видя, как мелькают сосны, нацеленные, словно копья, в благодушную снисходительность туч, почувствовал, как его охватывают нежность и одиночество. Какой бы эпизод из детства ни вспоминался, он был окутан лаской, но лишен близости. «Не поэтому ли я уехал?» – подумал он. И снова перед ним предстала вся его жизнь. Дочь стала плотью от плоти его любви к искусству, его реальным воплощением и смыслом жизни, искуплением изначальных разочарований и предательства. Своими осенними лучами она осветила его зимнее сердце, и, если ему суждено любить ее в молчании, он сумеет это выдержать…

– Даже бедняки богаты, – произнес он вслух и рассмеялся.

* * *

До Какурэдзато[23]23

Какурэдзато («Скрытые деревни») – деревни, где проживают и обучаются ниндзя.

[Закрыть] он добрался около полуночи, но предупредил о позднем приезде. Его тепло приняли, усадили в центре большого зала перед горящим очагом, принесли нагретую салфетку, саке и осенние мандзю[24]24

Мандзю – традиционное японское кондитерское изделие, обычно пирожок из пшеничной, гречишной или рисовой муки со сладкой начинкой.

[Закрыть]. Глинобитный пол, высокие деревянные стропила, бумажные ширмы перед окнами, каллиграфические свитки и глиняные изделия в альковах были такими, какими он увидел их когда-то. Он немного поговорил с Томоко, дочерью хозяина гостиницы, с которой ходил в школу. Она спросила, как идут дела, и рассказала об общих знакомых. Позади нее над букетом из кленовых листьев висел замкнутый круг, выписанный черной тушью. Хару предпочитал открытые энсо[25]25

Энсо – дзенский каллиграфический символ, круг; считается, что выражает собой «истинную таковость», «изначальную природу Будды», «облик реальности» и т. п.

[Закрыть], но в этот вечер замкнутый круг ему понравился, он спросил себя, что бы он сказал о нем Розе, и так разволновался, что перестал слушать молодую женщину. Будущее озарялось. На смену сцене, где толпились призраки, пришли разговоры живущих, он не мог увидеть дочь, но мог говорить с ней и, как служитель духа, подумал: «Дух донесет до нее мои слова». Он вгляделся в энсо на квадрате матовой бумаги и осознал, что Томоко замолкла.

– Прости, – сказал он, – я устал.

Она улыбнулась ему.

– Здесь ничего не меняется, – сказала она. – А вот у тебя в Киото наверняка увлекательная жизнь. – И добавила, после того как он рассеянно кивнул: – Знаешь, у твоего отца проблемы.

Он опустил голову, не зная, что ответить.

– Он молод, – продолжила Томоко, – печаль продлится долго.

– Он не кажется несчастным, – сказал Хару.

– Печаль – это ваш удел, – мягко проговорила Томоко. – Печаль – удел тех, кто любит отсутствующих.

Он отпил глоток саке.

– Это мне знакомо, – сказал он, – и знакомо слишком хорошо.

Она мило засмеялась.

– Женщина? – спросила она.

Он засмеялся в ответ. Она улыбнулась и встала.

– Мы оставили для тебя ванную открытой, – сказала она. – Пора тебе отдохнуть.

Он поблагодарил ее и пошел в свою комнату. Там надел гостиничную юкату[26]26

Юката – традиционная летняя одежда Японии, легкая и удобная, по покрою похожая на кимоно.

[Закрыть], прежде чем выйти в полумрак коридоров и воссоединиться с источником горячей воды. Темный высокий остов старого дома раскинулся, как паутина, над всеми проходами. Под балками что-то лопотало, и, погружаясь в обжигающую воду, он еще более отчетливо различал эти шумы. Несмотря на ночь, просторное помещение оставалось местом света, дерево переливалось отблесками луны, вода сияла чистотой. Большая ванна из дерева хиноки, отполированная долгим использованием, располагалась вдоль оконного проема без видимых рам, стоящего, словно прозрачный занавес, перед картиной речных перекатов. На первом плане виднелись стволы кипарисов, а в их изножье – энкиантусы, чьи красные листья в сумерках отливали ртутью. Хару знал, что все это красиво, но ничего не чувствовал, поглощенный нарастающими звуками, не исходившими ни из постоялого двора, ни от потока – никогда прежде он их не слышал, однако они казались знакомыми. Он, не двигаясь, отдался на волю воды, на волю течения и камней, звезд и деревьев, Японии и заснувших гор. Протекли долгие мгновения, потом туча затмила луну, хлынул ливень, и воды ванны, стремнин и неба смешались воедино.

Он погрузился в ночь. Погрузился с благодарностью, двинулся к невидимому, поклонился так, как никогда еще не кланялся. В прозрачности поросших папоротником берегов, на сцене театра теней, освещенного луной, проступала основа ткани его жизни. Он услышал голос матери, говорившей: «Ты моешься, как ворон», и крики воронов из Киото смешались с отрывочными воспоминаниями прошлого. Он снова увидел себя вместе с матерью в сэнто: она помогает ему помыться под кранами на стене напротив бассейна. «Только вороны моются быстро», – настойчиво повторяет она, а еще он вспоминает, как однажды вечером она рассказала ему легенду о селении, спрятанном в глубине реки, которое и дало название этому постоялому двору: селение являлось глазам людей только в ночь солнцестояний, прежде чем ранним утром вернуться в свой саван из бурунов и скал. «Такова и канва моей жизни, – сказал себе Хару, – но часы прозорливости обычно нисходят на меня в ноябре или в мае». Ночь набирала силу, а вместе с ней уроки матери, мудрость долгих омовений, медлительность поступи. Ночь говорила: «Ты дитя гор, уроженец Синнё-до, искатель странного, одинокий пилигрим». А еще ночь говорила: «Преклонись». Отвесный дождь превратил стену сосен на берегу в тучу, пришедшую из глубины небес. Листок пролетел перед стеклом, и Хару подумал, что небо увядает. Дождь прекратился, и снова появились звезды.

Тогда он увидел лисицу. Словно шагая по воде, она пересекала поток. На середине брода она остановилась, повернулась к Хару, потом пошла дальше, добралась до берега и исчезла под сенью сосен. Начало ночи зазвучало громче. Хару глубже погрузился в ванну, опустил лицо в воду, долго медитировал и в свою комнату вернулся лишь на рассвете. Ему приготовили футон, и, по традиции гостиницы, на футоне лежало стихотворение. Хару уселся напротив выходящего на реку огромного окна без рамы, вделанного прямо в стену. Выстроившись слитно, как единый человек, перед верхушками деревьев, бесплотные, но осязаемые, стояли его отец, мать, брат и все здешние, члены братства гор. «Призвала ли их лисица?» – спросил он себя и вновь увидел Мод в ванне, как в первый вечер. С фотографической точностью память восстановила ее лицо в тот момент, когда он досказывал историю про даму и лисицу из эпохи Хэйан. «Что я ей говорил? – спросил он себя, изумляясь открывшейся в ней печали, и еще ошеломленнее: – Как я мог такое упустить?..» Перед ним белел поток, и скрытое в нем селение, и силуэты кипарисов – все казалось видимым и невидимым, все несло в себе неслышное послание. Он лег, вслух прочел стихотворение.

осень в горах —

столько звезд

столько далеких предков

Перед его глазами образовался круг, который раскрывался и замыкался в едином текучем движении. В нескончаемой осени сменяли и обгоняли друг друга горы, звезды и незнакомые предки. Он вспомнил родителей и брата, сидящих за столом в старом доме, окутанных ореолом нежности и страха. Он снова увидел ребенка в коридорах лавки саке, опьяневшего от дрожжей, гордящегося крепостью отца, потом молодого человека, с безразличием спешащего покинуть этот мир тяжкого труда и молчания. «Я оторвал себя от гор, – сказал себе он, – я хотел бежать от одиночества, но унес его с собой. – В вечернем свете, вглядываясь в черты родных, он думал: – Отныне я далеко, но эта нить не должна порваться». И тогда, продолжая медитацию, начатую в ночь в Такаяме, он наконец понял звуки этих мест.

* * *

Так и не заснув, он направился в общий зал и нашел там Акиё, мать Томоко, которая подала ему чай и уселась рядом за стол, чтобы поддержать беседу. На ней было осеннее вышитое кимоно, среди прочих цветов – камелии и колокольчики в форме маленьких звездочек. Среди других блюд, поданных на завтрак, был рис с мацутакэ.

– Я уже ел их на ужине у матери, но они не могут надоесть, – сказал он.

– Наоя продал их нам вчера, – засмеялась она. – Он лучший грибник во всем кантоне.

Они поговорили обо всем и ни о чем, потом он поблагодарил ее за стихотворение.

– Это одной современной поэтессы, – сказала Акиё. – Думаю, она все еще жива. – Заметив его удивление, добавила: – Можно быть современным и глубоким.

– В этом мое ремесло, – сказал он.

Она улыбнулась и подлила ему чая.

– Перед самым восходом я видел лисицу, которая шла через брод, – добавил он.

– Через брод? – повторила она. – Но в это время года никакого брода нет.

На вокзале он сдал машину служащему, чью семью знал с самого детства, и приветливо хлопнул того по плечу. «Как я мог забыть родных?» – спросил он себя. На перроне пошел слабый снег, и, слизывая хлопья, в которых, казалось, сконцентрировался вкус Такаямы, он почувствовал еще большее сожаление от того, что покидает горы. В поезде он заснул прерывистым сном, в котором раз за разом всплывали слова, произнесенные им в ванне в момент, когда загрустила Мод. В Киото он взял такси до дома, где нашел Сайоко, склонившуюся над гроссбухом; она посмотрела на него, не сказав ни слова. Но по тому, как она опустила очки на нос, он понял, что придется с ней поговорить.

– В Такаяме шел снег, – сказал он.

Она строго посмотрела на него.

– Мы ели мацутакэ, – добавил он.

Она смотрела не отрываясь, и он смирился:

– С отцом не все в порядке.

Она прищурилась.

– Голова? – спросила она.

Он кивнул, привычный к ее поразительной интуиции. У нее вырвался сочувственный жест – ладонь легла на левую ключицу.

– Но с Розой все хорошо? – спросила она.

Удивленный, он снова кивнул, хотя они не упоминали о Розе весь год с ее рождения. Сайоко удалилась маленькими удовлетворенными шажками на кухню, вернулась с чаем, села напротив и продолжила свои подсчеты. Наконец, когда он готов был выйти из дома, она сказала, что Кейсукэ у Томоо.

Единственное, что они сказали друг другу, – имена своих мертвых; эти слова в первый вечер вызвали в глазах Мод такую грусть. А он услышал их от брата, и именно братья ждали его на пути, открытом ему звездами. В Такаяме он пил со своими предками, в Киото он выпьет с Кейсукэ, и, как и следовало ожидать, Сайоко указала дорогу: он отправится к Томоо. Хару пошел пешком вдоль Камо, срезав путь через университетский кампус, миновал святилище Ёсиды[27]27

Ёсида Сёин (1830–1859) – японский политик, философ, педагог и стратег середины XIX века (конца периода Эдо), один из теоретиков и духовных проводников реставрации Мэйдзи; почитается как синтоистское божество.

[Закрыть] и взобрался на холм, носивший то же имя. Было тепло, но в воздухе чувствовалось предвестие снега. На вершине, выйдя из-под деревьев, он увидел ворона и знакомого священника, который с ним разговаривал. Ворон, черный силуэт на оранжевом фоне, восседал на ториях, священник, облаченный в черное, выделялся на фоне белоснежной стены. Чуть выше располагалось небольшое святилище братьев Такэнака[28]28

Такэнака – имеется в виду семья Такэнака, клан самураев и военных стратегов, из которых самый известный – Такэнака Сигэхару (1544–1579).

[Закрыть], несколько строений, деревянный алтарь, гранитный фонарь, могилы и каменные лисицы, утопающие в зелени. Оттуда шел спуск с холма по аллее, над которой возвышались два десятка порталов вперемежку с огромными вишневыми деревьями, и отсюда тоже открывался один из самых прекрасных видов на соседний холм Синнё-до и на восточные горы. Вдали прозвучал гонг Хонэн-ина, и преображенное время стало присутствием. Само место превратилось в дыхание и покой, по высоким деревьям прошло дуновение, крики птиц обратились в шепот. Явно безумный священник разговаривал с вороном из плоти и лисицами из камня на ведомом только им языке, на котором он тем не менее беседовал и со своей паствой. Но он был популярен, и никто и помыслить не мог от него избавиться. Хару, проходя мимо, поприветствовал священника, тот, погруженный в свой разговор, поклонился и послал улыбку, но, когда Хару двинулся дальше, окликнул его.

– Что это за шум тянется за тобой? – спросил он.

– Какой шум? – не понял Хару.

Ворон каркнул.

– Я не знаю, – ответил священник, – но мы его слышим.

Они поговорили о том, о другом, но вскоре у Хару возникло ощущение, что он слышит слова и звуки мира, как если бы они проникали извне. Он был один на неизвестной территории, по которой разносился присущий ей ропот, и лишь где-то рядом реальные вещи жили обычной жизнью. Он утерял нить диалога со старым священником, задрал нос к темнеющему небу – небу снега; «но я не один», – подумал он. Хару засмеялся и, перебив человека веры, сказал ему:

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?