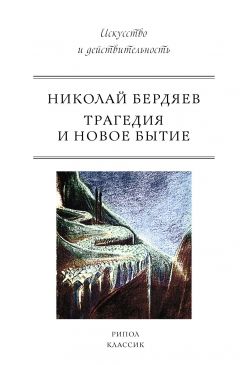

Текст книги "Трагедия и новое бытие"

Автор книги: Николай Бердяев

Жанр: Философия, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)

Декадентство отрицает истину как объективную реальность или признает множество истин, что равносильно отрицанию. Истина навязчива, она насилует и принуждает, не допускает к себе мистификаторского отношения. Только предметное понимание истины реально. Знать истину – значит обладать реальным предметом, сливаться с реальным предметом. Декадентское мироотношение желало бы сохранить иллюзорную свободу от истины, т. е. от реальности. Декадентство хотело бы оставить за собой возможность отвергнуть всякую реальность, остановиться на каком угодно расстоянии от реального бытия, задержаться перед истиной, т. е. перед обладанием реальностью, слиянием с реальностью. Декадентская чувственность направлена на себя, а не на мир и потому ни с чем не соединяет; мистическая чувственность соединяет с другими существами, проникает в интимное бытие мира, она – брачна.

Мистический реализм связан с познанием различий в объективном бытии. Реально-мистические переживания предполагают некоторый свет, гнозис, они не могут протекать в полной темноте и слепоте. Чтобы мистически пережить реальное, нужно знать истину, т. е. обладать мистически-реальными предметами бытия, сливаться брачно с тем, что подлинно есть. Ощущение и сознание мистических реальностей есть ощущение и сознание реальных существ, реального бытия с именем собственным. Мистический реализм наступает лишь тогда, когда все и всех называем по имени, узнаем существа, из которых состоит мир, когда можем сказать: вот тот-то, а вот – тот-то. Догматизм – этот неприятный, отталкивающий, оклеветанный догматизм – и есть, быть может, узнавание, обострение мистического зрения, название по имени реальных предметов мира. В этом смысле мистический реализм всегда догматичен, хочет узнать реальности, назвать их, иметь дело не с переживаниями только, а и с существами. Ведь реальны не переживания, реальны только существа, – носители переживаний. Мистический реализм предполагает интуитивное постижение бытия, благодать абсолютной реальности, входящей в человеческое существо и как бы насилующей его. Этого благодатного озарения нет ещё в декадентстве, так как декаденты имеют дело лишь с собой, им не дано ещё вселенское бытие.

В декадентском мироощущении нет интуиции, нет вхождения вселенской реальности, это мироощущение замкнуто в своей человеческой субъективности. Мистика всегда благодатна, всегда заключает в себе интуитивное знание, в ней Божество имманентно человеческой душе. Утонченный позитивизм с большой легкостью может выдать себя за мистику, так как все одного цвета, всё смешивается, если нет объективного критерия, объективной нормы для установления реальностей, для отличия бытия от небытия. Позитивизм ныне очень утончился и стал так либерален, что готов признать и сферу мистических переживаний. Одного никогда не признает никакой позитивизм, никакой субъективный психологизм – мистической реальности никогда не признает, а мистические иллюзии уже признает. В сфере мистической литературы может вращаться культурный и рафинированный позитивист, академический, археологический интерес тут может быть, но окончательно не может позитивист вступить в сферу мистического бытия. Декадентство поддерживает смешение утонченного позитивизма с мистикой, сглаживает различия, а не обостряет. И если мистика для нас есть стремление к новому бытию, то мы должны признать абсолютную норму, отличающую бытие от небытия, не логическую и не моральную, а онтологическую норму, норму бытия. Только в согласии с этой нормой мироощущение из декадентского становится мистически-реальным. Мистика есть прежде всего дисциплина воли.

Декадентство переживает ныне кризис, хочет себя преодолеть, перейти к мистическому реализму, но не может, не в силах ощутить реальности, боится связаться с бытием. Бессилие это, невозможность перейти к реальной мистике сказывается на «мистическом анархизме», – порождении кризиса декадентства. Мистический анархизм – не мистический реализм, он слишком боится истины, не хочет принять навязчивого реализма истины. Мистический анархизм держится на значительном расстоянии от реальностей, на расстоянии, при котором нельзя назвать ни одной реальности по имени, нельзя ощутить существ, из которых состоит бытие. Мистический анархист оставляет за собой возможность отрицать всякую реальность, хочет, чтобы бытие зависело лишь от его произвола, охраняет темноту, в которой так мало можно различить. В этом антиреализм и антимистика мистического анархизма. В мистико-анархическом настроении свобода противополагается всякому бытию и потому свобода пуста, лишена реального содержания, в своей иллюзорности враждебна ощущению мистических реальностей. Мистический анархизм не преодолевает, а лишь усиливает декадентское ощущение свободы, как желания беспредметного и бессодержательного, как небытия в противоположность бытию, пугающему своей навязчивостью.

Декадентство открывает сферу подсознательного, расширяет круг возможностей и дает экспериментальное оружие в борьбе с рационализмом, снимает с жизни оковы рациональности. Но подсознательное есть только стихия, в которой должно начаться движение к реальностям, к новым, иным, неопостылевшим реальностям. Подсознательная стихия озаряется светом, исходящим от реального бытия, в ней происходит откровение абсолют ной действительности, и тогда подсознательное становится надсознательным, сверхрациональным. Рационализм побеждается не слепотой и темнотой, а окончательным, абсолютным светом, призрачное, опостылевшее эмпирическое бытие побеждается бытием абсолютно-реальным.

Декадентству грозит вырождение и опошление, если не найдет оно силы победить субъективизм, иллюзионизм и иррационализм. Декадентство все остается отрицательной оппозицией к признанным ценностям этого мира, к плоскости эмпирического бытия, но пора уже повернуться к ценностям иного мира, к глубинам мистического бытия. Наша эпоха на вершинах своего сознания стоит под знаком перехода к объективизму, реализму, вселенскому смыслу.

Декадентство смешивает мистику с эстетикой, эстетические переживания принимает за мистические, в эстетическом восприятии ищет мистической действительности. Религия эстетизма – вот к чему приходит декадентство, вот чем утешает себя. В этом превращении эстетики в религию, в этом смешении эстетической иллюзии с мистической реальностью сказывается более всего антиреализм и иллюзионизм декадентского мироощущения. Между переживанием эстетическим и переживанием мистическим есть огромная разница, лежит непроходимая пропасть, и не так трудно определить, в чем эта разница. Мистическое переживание тем отличается от эстетического, что оно реально, т. е. сопровождается ощущением и сознанием реальности предмета, объекта своего устремления; эстетическое переживание, отвлеченно взятое, иллюзорно, так как не отнесено ещё ни к какой реальности. Предметом устремления всякого эстетического переживания является красота, но остается неизвестным, есть ли красота, бытие ли она, реальность ли. Переживание мистическое также может устремляться к красоте, воспринимать красоту, но тут красота – реальность, красота – бытие, красота – абсолютная действительность. Декадентская религия эстетизма разочаровалась в кажущихся и пресных реальностях позитивизма, уязвлена уродством эмпирики, но противопоставить этому миру может лишь призрачный, нереальный мир красоты, так как не воспринимает мистическую красоту как сущее. Религия эстетизма приводит лишь к новой литературе, а не к новому бытию, это плохая, жалкая, нереальная религия, и предоставляет она своим последователям жить, быть в уродстве. Мы хотим воспринять абсолютно-действительную красоту мира, хотим бытия как красоты и красоты как бытия, а не иллюзорного лишь переживания красоты. Не в искусстве только красота, не в переживаниях наших, призрачных и туманных, красота, а в самом бытии, в самом существе мира. Откровение Космоса, Божьего творения есть откровение красоты. Красота есть высшая и подлинная реальность, действительность, но прийти к ней можно только мистически, а не отвлеченно-эстетически[7]7

Шеллинг в своей «Philosophie der Kunst» говорит «Schönheit ist das real angeschaute Absolute». См. «Schellings Werke. Dritter Band» 1907, стр. 46. Это очень глубокое определение, из которого видно, что созерцаемый предел абсолютного бытия есть красота.

[Закрыть]. Эстетизм оставляет в сфере кажущегося, мистика переводит в сферу реального. Внутренняя кара всякого опыта превращения эстетики в религию в том, что не достигается бытие, что самое желанное, самое любимое – красота – не ощущается как реальность, что, спасаясь от уродства бытия, остаются в красоте небытия, что жизнь превращается в литературу. Не упразднять нужно эстетическое, а преодолевать его самодовлеющий, отвлеченный характер, подчинять эстетическое мистическому организму, переходить к мистической эстетике, в которой красота не только воспринимается и переживается, но и обладает реальностью, красота бытийственна, а не только литературна. Красота спасет мир.

Декадентство – единственная теперь у нас литература и искусство. Только в лагере, обозначенном этим неопределенным словом, можно найти и талант, и настоящую любовь к искусству, и творческие порывы. Уже близится время, когда споры литературных направлений решатся тем фактом, что никакого искусства, кроме декадентского, у нас не будет, а потому и декадентского искусства не будет уже. Будет новое искусство, давно желанное, пока ещё находящееся в состоянии потенциального бытия. Внутри декадентского лагеря происходит кризис, разложение, самоопределение. Декадентское искусство по внутренне неизбежной диалектике разлагается на академическое, парнасское, классическое и на мистическое, религиозное, теургическое[8]8

Самый крупный его представитель у нас Вячеслав Иванов.

[Закрыть]. Классическое искусство очень почтенное, хорошее искусство, имеющее свою миссию в мире, оно покоится на отвлеченном идеале художественной красоты и лишено всяких мистических притязаний. Не иметь мистических притязаний, когда не можешь их выполнить, хорошее качество, и с этой точки зрения уклон декадентского искусства к академизму и классицизму (Валерий Брюсов) можно приветствовать.

Мистическое искусство имеет предельным своим устремлением теургию. Теургическое искусство ставит своей целью создание нового бытия, нового человечества. Это – практика мистического реализма. В конце концов только и есть два направления в искусстве – классическое и теургическое, все остальное лишь переходное состояние. Так называемый реализм в искусстве был лишь лжетеургией. Классицизм есть идеал искусства самодовлеющего, искусства как отвлеченного начала, идеал литературный, а не бытийственный. Повторяю, что этим я не хочу его осудить, я высоко ставлю классическое искусство. Теургия есть идеал искусства религиозного, преображающий бытие, созидающий нового человека, идеал бытийственный, а не только литературный. Теургическое искусство есть уже религиозное действие, всегда было им в органические эпохи народной жизни. Искусство рождается от недостатка, недоохвата бытия, в нем пополняется пустота этого мира богатствами мира иного. И в таинственном пределе созидание красоты искусством совпадает с Божьим творчеством Космоса.

Декадентское искусство, поскольку оно было настоящим искусством, выше декадентской религии, в нем были подлинные прозрения и есть потенция искусства теургического. Но в великой русской литературе настоящие мистические реалисты, полные чаяний: Тютчев и Достоевский. В современной русской поэзии («декадентского» лагеря) много талантов, но никто ещё не сравнился с Тютчевым в силе мистического реализма. Самое сильное пожелание, которое можно высказать новой русской литературе: да ищет она, подобно великому своему прошлому, не только жизни, но и смысла её, т. е. да будет религиозной, теургической. Тогда только кризис декадентства будет приведен к отрадному концу. Но да сохранит нас Бог от фальшивого понимания задач религиозного искусства: не на заданные религиозные темы и не с религиозной тенденцией должен творить художник. Более всего нужно понять, что нет религиозных тем, так как все темы, все без исключения темы – религиозны. У художника должна быть не религиозная тенденция, а религиозное мироощущение, и тогда выявится в его искусстве религиозность всего в мире, религиозные глубины всех тем обнаружатся. Декадентское мироощущение мешает художнику углубиться в религиозную тайну мира, и только большой художественный дар прозревает религиозные реальности, несмотря на декадентскую оторванность от бытия. Настоящее искусство есть фотографирование абсолютной действительности, отражение вечных идей. Всего более нужно отрешиться от того предрассудка, что религия есть что-то, какая-то специальная область. Религия – все, религия – во всем, или она – ничто. Религиозное мироощущение выявляет глубину бытия во всем, как бы приоткрывает тайну творения. Религиозное искусство, отражающее это мироощущение, не может быть тенденциозной разработкой особых тем.

Мистический реализм неизбежно носит характер религиозный, становится религией, не остается мистикой. Раз ясно сознаны, названы по имени мистические реальности, то установить к ним можно только религиозное отношение. Мистика есть ещё несовершенная и переходная форма религии, это религия слепая и недостаточно ещё реальная. Только религиозная мистика связывается не с фиктивными переживаниями, а с фактами мировой жизни. Лишь религиозное движение связывается с вселенскими реальностями, с тем, что́ бытие в истории. С традициями бытия – бытия, а не быта – мистический реализм не может и не должен порывать, он продолжает вселенскую линию подлинного бытия.

Антиреалистическое декадентство живет меняющимися вкусами десятилетий, годов и месяцев, а не вечностью, поддается соблазну моды и интересов сезона. В этом внутренняя кара декадентства и опасность его опошления. Декадентство есть превращение плоти в слово, бытия в литературу; мистический реализм есть превращение слова в плоть, создание нового бытия. Могут сказать: всякая литература есть превращение плоти в слово, вы хотите упразднить литературу, восставая против этого. Не то я хочу сказать: пусть превращается плоть в слово в литературе, хорошая литература от этого рождается и велико значение этой литературы, но да не превратится в жизни, в бытии самом, плоть в слово. Декадентство имеет уклон к превращению плоти в слово в самой жизни, а не только в литературе, и в этом его антиреализм[9]9

Превращение плоти в слово характерно для александрийской эпохи.

[Закрыть]. И вечным критерием разделения, светом, устанавливающим различия, не литературные и академические, а бытийственные и живые, остается отношение к исторически совершившемуся воплощению Слова. Те, для кого воплощение Слова совершилось не символически только, а мистически-реально, кто верит в реальное воскресение Слова, те могут быть только мистически реалистами, стремиться к новому бытию, для тех тоска по небу превращается в жажду новой реальной плоти жизни. Мистический иллюзионизм переходит в мистический реализм или разлагается и опошляется, угашает бытие.

Три юбилея (Л. Толстой, Ген. Ибсен, Н. Федоров)

Журнал «Путь» № 11В этом году исполняется столетие со дня рождения трех гениальных людей – Л. Толстого, Генриха Ибсена и Н. Ф. Федорова. Как ни противоположны они между собой, их объединяют радикализм и максимализм мышления и одинаковая вражда к окружавшему их буржуазному миру. Все трое были духовными революционерами, хотя мало общего имели с вульгарным социально-политическим революционерством. Двое из них – Л. Толстой и Ибсен – приобрели мировую славу, третий же – Н. Федоров – остался известным лишь в узком кругу и ждет еще своей оценки. Л. Толстой и Н. Федоров были связаны личным общением, и прославленный Толстой преклонялся перед нравственным характером скромного Федорова. Сейчас в России начинают пользоваться популярностью идеи Н. Федорова, образуется федоровское направление. Интерес сегодняшнего русского дня к Н. Федорову объясняется его своеобразным коллективизмом, его активизмом, верой в технику, враждой к индивидуализму и к романтической и пассивно-мистической настроенности культурной аристократии, его верой в миссию России. Орган религиозной мысли не может не помянуть этих трех великих людей.

I. Л. ТолстойЯ никогда не сочувствовал толстовскому учению. Меня всегда отталкивал грубый толстовский рационализм, и я всегда думал и продолжаю думать, что мировоззрение Л. Толстого не христианское, скорее буддийское. Мне всегда был ближе Достоевский. Но с Л. Толстым в ранней юности, почти отрочестве моем связано первое восстание против зла и неправды окружающей жизни, первое стремление к осуществлению правды в жизни личной и общественной. «Война и мир» всегда давала мне острое чувство родины и моего происхождения. Мне всегда казалось, что там рассказано о моем деде. Судьба Л. Толстого очень замечательная русская судьба, столь знаменательная для русского искания смысла и правды жизни. Л. Толстой русский до мозга костей, и возникнуть он мог лишь на русской православной почве, хотя православию он и изменил. Он поражает своим характерно русским барско-мужицким лицом. В нем как будто бы две разорванные России – Россия господская и Россия народная – хотели соединиться. И мы не можем отречься от этого лица, так как отречение от него означало бы страшное обеднение России. Л. Толстой был счастливцем по пониманию мира, ему даны были все блага мира сего: слава, богатство, знатность, семейное счастье. И он был близок к самоубийству, так как искал смысла жизни и Бога. Он не принимает жизни без ее смысла. А инстинкт жизни был у него необычайно силен, и свойственны ему были все страсти. В его лице господская Россия, высший культурный слой наш, обличает неправду своей жизни. Но в страстном искании Бога, смысла жизни и правды жизни Толстой изначально был поражен противоречием, которое его обессилило. Толстой начал с обличения неправды и бессмыслицы цивилизованной жизни. Правду и смысл он видел у простого трудового народа, у мужика. Толстой принадлежал к высшему культурному слою, отпавшему в значительной своей части от православной веры, которой жил народ. Он потерял Бога, потому что жил призрачной жизнью внешней культуры. И он захотел верить, как верует простой народ, не испорченный культурой. Но это ему не удалось ни в малейшей степени. Он был жертвой русского исторического раскола между нашим культурным слоем и слоем народным. Простой народ верил по-православному. Православная же вера в сознании Толстого сталкивается непримиримо с его разумом. Он согласен принять лишь разумную веру, все, что кажется ему в вере неразумным, вызывает в нем протест и негодование. Но ведь разум свой, которым он судит православие, Толстой взял целиком из ненавистной ему цивилизации, из европейского рационализма, от Спинозы, Вольтера, Канта и др. Как это ни странно, но Толстой остался просветителем. Вся мистическая и таинственная сторона христианства, все догматы и таинства Церкви вызывают в нем бурную реакцию просветительного разума. В этом отношении Толстой никогда не мог «опроститься», не мог s᾽abêtir, по выражению Паскаля. Он не хотел пойти ни на какие жертвы своим рационалистическим сознанием, гордость разума в нем действовала непрерывно. И от этой гордости так утомлен был старец Амвросий, когда Толстой был у него в Оптиной Пустыни. Это разительное противоречие между самоутверждением просветительного разума, между рационалистическим сознанием цивилизации и исканием смысла, веры, Бога у простого народа, далекого от цивилизации, раздирает «Исповедь» Толстого. В этом противоречии изобличается неправда религиозного народничества. Нельзя верить, как верит народ, можно верить лишь в то, во что верит народ, и верить не потому, что в это верит народ, а потому, что это истина. Смысл, правда, Бог не связаны ни с каким социальным слоем.

Л. Толстой раздирается противоречием между своей могучей стихией, которая выражается в его гениальном художестве, и своим рационалистическим сознанием, которое выражается в его религиозно-нравственном учении. Это противоречие обнаруживается уже в «Войне и мире» и «Анне Карениной». Основные мысли Толстого можно уже там найти, переворот в его религиозном сознании, с которого начинается его проповедническая деятельность, обычно слишком преувеличивается.

Гениальность и величие Толстого нужно прежде всего видеть в могучем его чувстве, что вся наша сознательная культурная и социальная жизнь с ее неисчислимыми условностями есть жизнь не настоящая, призрачная, лживая и в сущности людям не нужная, а что за ней скрыта стихийная, бессознательна первожизнь, подлинная, глубокая и единственно-нужная. Рождение, смерть, труд, вечная природа и звездное небо, отношение человека к божественной основе жизни – вот настоящая жизнь. Тайна обаяния толстовского творчества заключена в художественном приеме, составляющем его оригинальную особенность, – человек про себя думает и чувствует не то, что выражает вовне. Все время есть как бы двойная жизнь – в поверхностном и условном сознании и в глубинной стихии жизни: отраженная жизнь в цивилизации и первичная жизнь в самой жизни. Художество Толстого всегда на стороне стихийной силы и правды жизни против лживых и бессильных попыток цивилизаторского сознания направить жизнь по-своему. Отсюда презрение к великим людям и героям, претендующим по-своему направить жизнь, отсюда отрицание роли личности в истории, ибо личность вносит насилие сознания в стихийный процесс жизни, отсюда отвращение к Наполеону и любовь к Кутузову. Уже в «Войне и мире» Толстой целиком на стороне «природы» против «культуры», на стороне стихийных процессов жизни, которые представляются ему божественными, против искусственной и насильственной организации жизни по разуму, сознанию и нормам цивилизации. Правда непосредственной жизни ничего общего не имеет с теми сознательными и разумными нормами правды, которые установлены цивилизацией. Человек должен пассивно отдаться стихийной правде и божественности естественного процесса жизни. Уже тут мы видим у Толстого «непротивление». Не должно противиться сознательным усилием, цивилизаторской активностью непосредственной и простой правде природы. Народу, который есть «природа», а не «культура», присуща мудрость жизни. Идея «непротивления злу насилием» взята Толстым не из Евангелия, она есть вывод из его веры в благостность, в божественность «природы», которая искажена насилием цивилизации, в правду первичной стихии жизни. Об этом свидетельствует все художественное творчество Толстого. Но в религиозно-нравственном учении его эта первоначальная вера была странным образом деформирована и обнаружено было основное противоречие его жизни и мысли. В толстовском учении природная и народная правда жизни, правда стихийная и иррациональная, подчиняется Толстовскому разуму, сознанию, которое целиком порождено цивилизацией, рационализму, который есть насилие над народной жизнью. Толстой никогда не мог заметить, что его «разум» и есть главный враг того смысла жизни и правды жизни, которые он хотел найти у народа. «Разум» Толстого мало отличается от «разума» Вольтера, и он есть насилие цивилизации над природой. Вера в стихийную благостность природы, которая и порождает толстовское учение о «непротивлении», сталкивается с верой в разум, в сознание, которое оказывается всемогущим и преображающим жизнь. С одной стороны, Толстой учит: будьте пассивны, не противьтесь злу насилием, – и правда природы, которая божественна, сама собой обнаружится и восторжествует. Но, с другой стороны, он же учит: раскрывайте в своем сознании разумный закон жизни, закон хозяина жизни, и ему подчините всю жизнь, им преображайте всю жизнь, весь мир. Толстой выходит из затруднения тем допущением, что разумный закон жизни, раскрываемый сознанием, и есть закон самой благостной, божественной природы. Но это и есть его основное рационалистическое заблуждение. Толстой верит, что достаточно осознать истинный закон жизни, чтобы осуществить его. Зло для него есть ложное сознание, добро есть истинное сознание. Иррационально волевого источника зла он не видит. Это совсем сократовская точка зрения. Он приближается также к буддизму, для которого спасение есть дело познания. Поэтому он не только не понимает тайны искупления, но относится к ней с отвращением. Сама идея искупления представляется ему безнравственной. Его возмущает учение о даровой благодати. Он проповедует самоспасение и в этом близок к буддизму. У него какое-то окамененное нечувствие к личности Христа-Спасителя.

Л. Толстой и потому еще был характерно русским человеком, что он был нигилистом. Он был нигилистом в отношении к истории и к культуре, был нигилистом и в отношении к собственному творчеству. Русский нигилизм есть русский максимализм, есть неспособность установить ступени и градации, оправдать иерархию ценностей. Такого рода нигилизм легко расцветает и на вполне православной почве. Ни в одном народе нельзя найти такого презрения к культурным ценностям, к творчеству человека, к познанию, к философии, к искусству, к праву, к относительным и условным формам общественности, как у народа русского. Русский человек склонен считать все вздором и тленом, за исключением единого на потребу, – для одного это есть спасение души для вечной жизни и Царство Божие, для другого – социальная революция и спасение мира через совершенный социальный строй. Нравственное и религиозное сомнение Толстого в оправданности культуры и культурного творчества было характерно русским сомнением, русской темой, в такой форме чуждой Западу. Толстой стремился не к новой культуре, а к новой жизни, к преображению жизни. Он хотел прекратить творчество совершенных художественных произведений и начать творчество совершенной жизни. К тому же стремился и Гоголь, как стремился и Н. Федоров. Замечательнейших русских людей мучила жажда лучшей, совершенной жизни. И нигилистическое отношение к культуре нередко бывало лишь обратной стороной этой жажды. Толстой обличал безбожную цивилизацию, которая является неизбежным результатом культуры, отделившейся от жизни. В этом есть сходство между Толстым и Н. Федоровым. Толстой чувствовал, что цели жизни заслонены средствами жизни, сущность жизни задавлена окружениями жизни. Обличение этой лжи цивилизации есть огромная заслуга Толстого. Но ему недоступно было сознание первородного греха, искажающего природу. Границы толстовского сознания определились тем, что для него совершенно было закрыто христианское сознание о личности и о свободе. В этом отношении он был индусом. Индусское сознание не понимает личности и свободы, оно имперсоналистично и детерминистично. И для Толстого нет личности человека, нет личности Бога, есть лишь безликое божественное начало, лежащее в основе жизни и действующее по непреложному закону. Учение Толстого представляет собой сочетание крайнего пессимизма с крайним оптимизмом. В личное бессмертие он также не верит, как не верит в личного Бога, не верит в личность человека, не верит в изначальную свободу человека. Личное бытие для него есть призрачное и ограниченное бытие. Истинное бытие есть безличное бытие. Блаженная, счастливая жизнь покупается отказом от личности. Учение Толстого есть типичный монизм. Толстой относился подозрительно ко всему, что порождено личностью. Подлинно лишь родовое бытие. Толстой страстно и мучительно искал смысла жизни и Бога. Но в Бога он не верил, он был неверующий человек, он был одержим страхом смерти. Нельзя назвать Богом открытый им безликий закон жизни, который должен дать благо жизни. Он был безблагодатный человек, гордость разума мешала приобретению благодати. Христианином он не сделался и лишь злоупотреблял словом «христианство». Евангелие было для него одним из учений, подтверждающим его собственное учение.

Л. Толстой имел огромное значение для религиозного пробуждения общества, религиозно индифферентного и духовно охлажденного. К нему он и обращался. Он остается великим явлением русского духа, русского гения. И мы не можем отвернуться от него и забыть его. Но Толстой велик своим художественным творчеством и своей жизненной судьбой, своим исканием, а не учением. Толстой никогда не умел осуществлять в жизни своих идей, и он с благоговением относился к Н. Федорову, у которого учение и жизнь, идея и практика были абсолютно слиты. Сам Л. Толстой был вросший в землю, полный страстей, более душевно-телесный, чем духовный человек. И потому он так и стремился к отвлеченной духовности. Положительное религиозно-нравственное учение Толстого тягостно своим рационализмом и морализмом. Но в толстовской жажде абсолютного и максимального осуществления правды в жизни, в толстовском требовании до конца всерьез принять христианство и реализовать его есть своеобразное величие. Замечателен и уход Толстого из старой жизни перед самой смертью. Нам тяжело, что один из величайших русских гениев был отлучен от Церкви. Но он сам себя отлучил от Церкви, он поносил и оскорблял учение Церкви, догматы и таинства и не мог претендовать, чтобы Православная Церковь его считала своим. Мы не знаем, что совершилось с Толстым в час смерти, ему могло многое открыться, что было закрыто всю жизнь. Вот почему мы не должны судить и должны духовно чувствовать себя соединенными с ним в жажде приобщения его к Истине. И менее всего могут судить его те внешние и лицемерные христиане, которых он обличал.