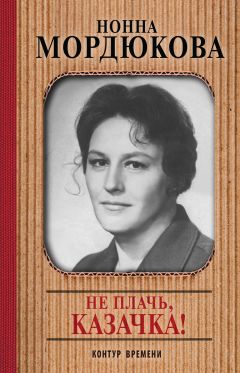

Читать книгу "Не плачь, казачка!"

Автор книги: Нонна Мордюкова

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

– Да, девки некоторые гуляют с немцами, человек шесть в ихнюю армию ушли, но тут партизаны так начали шуровать, что мы уже боимся на базар ходить, – рассказывали мне подружки. – Всё облавы, облавы. Стали ночью многих арестовывать. В Солдатской балке народу много перестреляли.

– А кто стрелял?

– Кто? Не немцы же! Им надо воевать. Стреляли наши, русские! – чуть не крикнула Ольга. Лицо ее исказилось, она подавилась горькими слезами.

– Предатели, – пояснила Нина Верченко. – У вас там тихо?.. Ну да, они кладки боятся…

– У нас пусто, но не тихо. – И, спохватившись, съев предложенный чурек, сказала: – Пойду домой, надо до ночи дойти.

Шла, шла я себе, а тут уже и туман спустился. Наткнулась на родник с давно потрескавшимися цементными боками. Красной масляной краской там было выведено слово «КИМ». Кто это сделал и когда, я не знала. Вот послышался отдаленный лай Звонка, нашей главной собаки. «Звонок! Звонок!» – кричала я и без труда шла на его лай. Всего собак у нас было штук тридцать, они жили под скирдами, ловили мышей, плодились и строго подчинялись Звонку. Я уже перестала подавать голос, когда черная стая собак кинулась ко мне. Звонок лизнул меня первый. Я пошла с ними как под прикрытием. Этот-то, Щорс, еще у нас? А, все равно! Неужели ушли? Куда там! И дверь открыл, и, накинув крючок, стал греть мне руки.

– Да вы чего? Мне жарко…

Разделась, села.

– Ох, устала!

Щорс суетился насчет каши и чая.

– А вот видишь?

– Что?

– Соль! Здесь полтора килограмма! – сказал он.

– Соль?! Вот это да!

Тот, что постарше, сидел у печки и, подкладывая в огонь шляпки подсолнуха, внимательно слушал мой рассказ. Я чувствовала, что он для них как глоток воздуха. Рассказала все подробно.

– Остынет, ешь, – напомнил Щорс.

– Неужели? – глянула я на него с укором: дай, мол, все выложить, тогда и поем.

Когда замолкла, старший тихо произнес:

– Шура Князева – это моя дочь.

– Товарищ Князев – заместитель начальника партизанского отряда, а товарищ Александров – начальник партизанского отряда взамен убитого Дементьева, – пояснила мне мама.

Мы надолго замолчали.

Была уже глубокая ночь, когда Александров мне предложил:

– Хотите, я вас поучу стрелять из пистолета?

– Ой, хочу, конечно!

Не поймешь этой войны: где люди прячутся разумно, а где в темноте, хоть глаз коли, выходят на волю и начинают вовсю стрелять. Но как знать, кто стреляет в степи и кому это нужно?..

– Мам, можно, возьму твой платок?

– Куда ты? Холодно ведь.

Я все же надела мамин белый шерстяной платок, повязав его вокруг лица, зная, до какой степени прикрыть подбородок.

Вышли. Он в белом полушубке, без шапки. Что-то долго бурчит про то, как я должна действовать. Дал мне пистолет, не отрывая своей руки, которую держал лодочкой под моей.

– Учти, будет большая отдача… Нажимай!

Я легонько отстранила его и, взявшись двумя руками, направила пистолет в небо.

– Курок нашла?

Вместо ответа – выстрел. Отдача действительно была чувствительная, но я удержалась.

– Ну как?

– Это несложно, ведь главное – попадать в цель.

– Правильно. Хочешь еще?

– Хочу.

Я стрельнула еще раз. Тут вышла мама.

– Нехорошо это, Владимир Иванович. Нонка, и ты тоже как дитя.

Мама ушла, и Александров забрал у меня оружие.

– Скажите, сколько вам лет? – вдруг спросил он.

Первый и последний раз в жизни я неправильно назвала свой возраст. Вытянувшись, я стала как будто повыше и посолиднее и вместо своих шестнадцати произнесла:

– Семнадцать…

Мама собрала им что-то в дорогу.

– Пора, – сказал Князев.

И они ушли.

Мой топчан стоял возле окошка. Отсюда я смотрела на степь, на небо… Вот и тогда я смотрела на них, как они быстро пошли, но не по дороге, а сразу куда-то вбок. Вся стая собак ринулась за ними, но тихо, как будто знали, что наших гостей надо тихо провожать. Скоро все кончится… И мы не будем прятаться. Но тут у меня екнуло под ложечкой: а они-то куда? И когда теперь придут?

Проснувшись рано утром, я увидела, что они оба спят на полу рядом с детьми… Мама шепнула: «По всей степи разъезды…»

Я села на топчане, оделась – не до сна.

– Пойду сена насмыкаю корове, – у нас к этому времени по распоряжению Мыцика появилась корова.

Вышла я к копне, только взяла в руки вилы, вижу – разъезд, и солидный, обмундированный как надо. Повернулась к скирде, смыкаю сено, а сама как завою песню: «Чайка смело пролетела над седой волной…» Не тут-то было – скоренько меня окружили, конские морды храпят в нетерпении.

– Слышь, красавица, тут двое не проезжали? Один постарше, а второй – пацан, седой такой. – Седыми у нас называли блондинов.

– Не проходили, а на конях проскакали вон туда.

Они посмотрели на хатку, и один из наездников направился к ней. Я, едва живая, продолжаю дергать сено и петь уже потише, чтобы не было слишком нарочито. Гляжу, он сильно наклонился – лень, наверное, с коня слезать – и долго смотрит внутрь хатки.

– Заходите, – открыла дверь мама.

Наездник выпрямился в седле и поехал прочь. Остальные потянулись за ним. Я набрала сена и отнесла корове. Иду и думаю: куда же спрятала мама троих мужиков? В хате, вижу, только отец из-за печи выходит. Мама глазами показывает на амбар с зерном. Я с ведром туда.

– Успели?

– А как же! Теперь опять темноты жди. В хату не пойдем, здесь легко зарыться в зерно.

Но они надолго застряли у нас. Я носила им еду, порой призадерживалась, чтобы поболтать. Как-то раз попробовала даже зарыться в зерно, это нетрудно, но отряхиваться от зерен пришлось как следует – зерно было везде. Какая пахучая все же эта пыль! Она отдает какой-то свинцовостью хлебной…

Отец ходил сам не свой, истоптал весь пол земляной костылями – он очень боялся за детей.

– Автоматом прочешут для порядка, а то и, пьяные, всех перестрелять могут…

– Да, стан превратился в самое опасное место, а ведь был убежищем, – задумчиво произнесла мама.

– Ты перебарщиваешь со своей деятельностью… Я беспомощный, пятеро детей… Нонку, и ту сцапать могут.

– А какая такая деятельность? Соли люди приносят да спичек…

– А вот какая!

Отец в сердцах сдвинул сундук: под ним и листовки, и газеты, и любимые мамой лозунги. Их, правда, было всего два, но на красной ткани. Разведенную мукой, известкой и молоком краску мама любовно нанесла на материал, и получились плакаты: «Наши идут!», «Скоро наши придут!». Мама молча собрала все и переложила в поддувало. А отец все ходил и ходил раздраженно…

Чтобы убить время, я стала чаще ездить за водой и подсолнухами, и все с громкими песнями. В степи хорошо поется, тем более когда вся на нерве. Пела я однажды, пела, задрав голову кверху, а потом захлебнулась в слезах. Домой боязно идти: отец трясущимися пальцами все крутит и крутит свои цигарки…

Захожу в амбар с зерном, кашлянула – никто не отозвался. Я в хату. Мама шепчет на ухо: «Подсели в проезжавшую арбу с сеном. Ничего, солнце уже садится».

Так прожили мы несколько дней, и вдруг ночью приходит от них Зайчук, приносит соль, спички, табак, газеты, листовки. Помылся он, намотал на ноги сухие портянки и заговорил:

– Снилась мне, Петровна, церковь. Это, верно, тюрьма.

– И не вздумай дома показаться – вот тебе и тюрьма: сразу в комендатуру, – ответила ему мама.

– Знаю, что нельзя, а зайду. Зайду, Петровна, домой. Сколько месяцев, как собаки, лаемся с немцами. То они нас, то мы их… А получается так на так.

Мне обидно было слышать такие слова, ведь я мучилась: передавать ли записочку, ободряющую, чуть нежную, для моего Щорса – Александрова или не надо?

Попрощался с нами Зайчук и ушел в ночь. Утром меня потянуло в Отрадную. Зашла к Ольге, а она говорит:

– Зайчука поймали. Дома, у жены под бочком.

«Про тех скажет ли чего?» – подумала я. Нет, не говорит.

– А откуда про Зайчука знаешь?

– Мать видела, – отвечает Ольга. – Вон его хата недалеко. За одним таким маленьким Зайчуком… А коней! А полицаев! Как опали листья с деревьев, партизаны стали скрываться группками, поняла? Соберутся – и опять по хатам. Какая-то зараза их явку продала, теперь они где-то в лесу, только далеко, аж под Краснодаром. Кто-то дочиста все документы выкрал из полиции. И как же это? Собачатся день и ночь, не спят, а тут прямо из-под носу… Вам там хорошо, а тут девки замуж выходят за немцев.

– Да ты что?!

– Уже четыре свадьбы сгуляли. Я не выхожу никуда, сижу с Нинкой – стали к девкам лезть. Что ж наши никак не дойдут?

Сходили с Ольгой на базар, потолкались, кое-что обменяли по мелочи. И дома неспокойно, и тут ожидание какого-то извержения. Что-то должно треснуть, принести страх и горе.

– Ну, пошла я, Оля, надо до сумерек дойти…

Не доходя до хаты, вижу привязанного коня возле амбара. Вхожу. Мыцик сидит за столом и ест картошку. Отец, облокотившись локтями на костыли, его внимательно слушает.

– Другого выхода нету, – слышу я.

Как выяснилось, наш комсомолец Сергей Середин собрал ребят для одного важного дела. Немцы стали шустро отступать, и задача колхоза «Первомайский» была в том, чтобы не дать им возможности угнать скот в Германию. И вот всю ночь под руководством Сергея скотину гнали к нам на стан. Телят и лошадей решили охранять в амбарах, остальной скот держать в нескошенной кукурузе.

В амбарах были несметные стаи воробьев. Взмахнешь рукой – и уже две-три птицы в руке. Набирали птиц, резали их малюсенькие голые тельца и получали горький суп. Но потом не стали больше их варить: жалко было соль на них расходовать и энергию свою.

Наша жизнь круто изменилась. Скот надо было во что бы то ни стало сберечь. И вот днем он в кукурузе, а вечером толкаем животных в амбары. Поили раз в день из родника. Приспособили для этого «галерею» – бочка, корыто, таз и одна небольшая поилочка, выдолбленная из бревна. Мы гуськом становились и по конвейеру лили воду в эту посуду. Лошади, коровы, овцы сперва чуть не давили нас – налетали как оглашенные, но мы продолжали лить воду. Потом становилось тише, тише, и вот наконец напиваются все, чуть не лопаются.

Случалось, что блуждающие на конях полицаи интересовались, что это за скот. Тогда Сергей Середин, деловито закуривая и выставляя напоказ повязку «Полицай», которую ему сделала мама сажей на белой тряпке, неторопливо начинал:

– Да вот гоним скот в Германию от станицы Упорной. Заночуем, отдохнем и дальше пойдем.

Иногда, правда, полицаи ничего не спрашивали и хватали сразу баранчика или овечку. Но Сергей ни за что просто так, бывало, не отдаст.

– А ну, ребята!

И ребята наваливались как следует! А то и выстрелят вверх для пущей острастки. Те-то ведь бродяжничали, брошенные немецкой комендатурой, которая, естественно, не оставила им оружия. Девушек, «невест-жен», довезли, говорят, до Керчи, а там расстреляли.

Самой страшной тогда стала Рысоконская дорога. Когда-то по станице Отрадной ехали немцы на ишачках, теперь отступали они на машинах. Мы туда носу не казали – у нас была ответственная задача: сохранить восемьдесят голов крупного и мелкого рогатого скота и еще коней.

Как-то утром мама сходила к своей подружке-учительнице и вечером, когда все ложились покотом спать в одной комнате, завесив окно, стала вслух читать принесенные книги – «Грач – птица весенняя», «Анна Каренина» и «Кочубей». Вот «Кочубей» ребятам понравился больше всего. И надо же случиться такому совпадению: дочитала мама как раз до того места, где Кочубей наказывает ординарцу телеграфировать, что завтра Невинка будет наша, и вдруг рано утром, на зорьке, у нашей хаты остановился разъезд, человек пятнадцать.

– Наши! – закричал первым Мишка Колбасин.

Наши! Мы выскочили. Кто-то раскрыл амбары, чтобы и скот тоже встречал наших избавителей. Какое счастье увидеть впервые после долгой разлуки красные звездочки на фуражках и пилотках! А отец уже подавал документы главному из разъезда. Крики, объятия, слезы.

– Меняй лошадей! – скомандовал Сергей.

– Да, хлопцы, нам пора, надо спешить.

Мы скорей стали снимать с их худых и израненных лошадей сбруи и хомуты, облачали наших здоровых, застоявшихся коней.

– Спасибо! – крикнули всадники и поскакали.

А мы все кричали им вслед, плакали…

Запрягли бричку, и мы, вся молодежь, понеслись в Отрадную, да не извилистыми, вехами намеченными спусками, а напрямик. У лошадей вот-вот заплетутся копыта, но нас уже не остановить. Труболёт, правда, придержал скорость: надо было организовать людей, чтобы шли за скотом и ставили на место, как полагается. По перекату через речку – и вот станица. Батюшки, что делается! Те, кто выкаблучивался при немцах, тех нету, а целуются и кричат совсем-совсем другие… Тетя Наца, эвакуированная из Днепропетровска, хорошенькая, губки чуть подкрасила, коротенький носик припудрила, чернобурку надела, уже суетится в толпе, и смеется, и плачет. Муж ее, я знала, без вести пропал. Дочь ее Нила была моей подружкой, а мама дружила с тетей Нацей. У многих эвакуированных тогда деньжат не было, и остались они на долгие годы у нас, а кто и насовсем. Но это я к слову.

На другой день были назначены похороны убитых и повешенных коммунистов и партизан. Мы тоже пошли туда. Над огромной толпой повисли стоны и глухие рыдания. Один за другим несут свежесбитые гробы с заколоченными крышками. Пробегаю вдоль гробов, и вдруг меня хватает рука в белом полушубке – это Щорс мой, Володя Александров.

– Нонна!

Левое плечо занято – несет гроб. Я взяла его протянутую руку, поднесла обеими руками к губам. Оба раскраснелись, оба не к месту улыбаемся. Подошли к вырытым ямам. Крышки так и не открыли. Говорили речи партизаны, солдаты стреляли в воздух. Я заметила, что организуется группа «главных» нашей станицы. Увидела там маму и Володю. После похорон они двинулись в райком. Мы, молодежь, составили свой круг и покинули парк, где, конечно же, нельзя было излиться нашей радости от прихода своих.

У нас, по станицам, испокон веку заведено: если всеобщее событие, то в хатах на столах стоит приготовленная еда. Заходи, угощайся – и горилочка, и что хочешь.

Мы с Ольгой Макаренко кормили каких-то подростков борщом, но они не захотели сесть за стол, а поставили тарелки на скамейку.

– Пускай, – махнула Ольга рукой, выглядывая, не идет ли кто еще.

И вдруг я вижу, как она меняется в лице.

– Братуша вернулся… Мам!

Она выскочила за матерью, но не нашла ее.

Мать еще раньше прослышала, что ее сын Василий в полиции служил в соседней станице. Но мать есть мать. Она обняла вернувшегося сына и повела в летник. Накормила, напоила. Спустя какое-то время вернулась и Ольга.

– Слава тебе господи! – И она с гордостью подняла понурую голову: оказывается, ее брат работал в полиции на наших.

Намаялись мы по хатам ходить, да песни орать, да кормить, да посуду мыть. Поплелась я домой, ни на секунду не забывая запаха овчины от Володиного тулупа. Какое счастье, думала я, как я счастлива! Как он осунулся…

Вхожу в хату – и что же я вижу? Володя с друзьями и мамой сидят за столом и, оказывается, ждут меня. Дети уже спят. Трудно сдержать свою радость. Поздоровалась со всеми и села за стол.

– Ну вот, дочка, пришли сваты… Замуж тебя просят…

– Кто?! – испугалась я.

– Вот товарищ Александров Владимир, твой Щорс.

Не знаю, как понятнее описать свои чувства в тот момент, только не обрадовалась я такому предложению. Мне казалось, что жениться и замуж выходить – это значит стать дядькой и теткой, а мне нравилось быть девочкой, девушкой и своего Володю видеть парнем, партизанским молодым вожаком, а не каким-то дяденькой. Неужели нельзя предложить дружбу, как предлагают это все ребята девушкам? И конечно же больше всего меня кольнуло то, как быстро согласилась на это мама, как скоро она отказалась от моей мечты поехать в Москву и стать артисткой…

– Я отвечу завтра, – сказала я, не поднимая головы.

Слезы, как градинки, толкались в колени. Мне была обидна вся упрощенность этой истории. Когда гости ушли, мама обняла меня и громко засмеялась:

– Моя доченька, моя маленькая, я же нарочно сказала при всех – он хотел наедине… Так ясней картина: неготовая ты еще, молодая, да и дело у нас с тобой есть святое, не надо отступать от него.

Я, счастливая, легла с мамой спать – какая она у меня справедливая…

После первого курса института, когда я приехала на каникулы, мама чуть ли не насильно повела меня к Александровым. Володя уже женился. Его молодая беленькая жена в черном сатиновом платье вела хозяйство в большом доме с красивым садом. Володя как-то засмущался, а жена подала руку, как фрейлина: дескать, я вашу историю знаю, но это прошлое, и я не придаю ему значения. Однако женская ревность потом разгорелась, и после третьего курса я узнала, что Александровы уехали жить в Краснодар…

Ах, война…

Погнали немцев из наших мест, и мы спустились семьей в станицу. Мама стала работать председателем колхоза, если можно было назвать колхозом это «заведение», где буквально все было разграблено: большую часть скота угнали в Германию, как, впрочем, и многих людей. Словом, людей, как и скот, угнали…

Дали нам в Отрадной две комнаты какого-то бывшего учреждения. Дом тут же заполнился людьми с разных концов страны. Селились они, правда, ненадолго: подработают на дорогу – и скорее, скорее туда, в разбитые войной города. Мама с подружками ходила по Отрадной и, как увидят людей с узлами, тут же тащат к нам в дом, да еще с каким-нибудь митинговым призывом:

– А вы чего тут под забором расселись? А ну-ка вставайте. Айда за нами!

И люди идут за мамой, оборванные и измученные, но улыбающиеся, с надеждой, что скоро все образуется. Эта добровольная комиссия по приюту переселенцев кричать-то кричала, звать-то звала, но, кроме как на свою жилплощадь, селить людей было некуда. Таким образом, у нас в двух комнатах разместились как-то девять человек: трое из Ленинграда, трое из Сталинграда, трое из Днепропетровска. Спали покотом. Я целыми днями сидела верхом на искусственной мельничке, установленной на скамье. Крутишь ее, и оттуда медленно течет кукурузная мука. Да, накормить всех было нелегко: вместе с нами получалось шестнадцать человек. Меня, правда, иногда подменяли.

С особым удовольствием лазили по вещам и узлам, как тараканы. Теснота, но – прекрасно! Сколько мы в то тяжкое время смеялись, рассказывая друг другу всякие были и небылицы.

Помню, одна девушка из Ленинграда, Женя, пошла на свидание, а я ей перед тем лепешку дала. Она в темноте возвращается, ложится рядом и недовольно говорит:

– Ну зачем, зачем ты затолкала в меня эту кашу?! Я кукурузу не привыкла есть. Стою на свидании, тишина кругом, красиво, луна светит, а у меня в животе бурчит так сильно, что, думаю, больше он ко мне не придет.

Запомнился рассказ Жени Луневой о своей соседке-портнихе. Ее не любили все: и за то, что она варила на плите в маленьких кастрюльках; и за то, что была вся в бантиках, какая-то игривая. И было у той портнихи странное увлечение – варенье. Вместо книг у нее на полках стояло варенье. Даже из других городов ей приходили посылки с банками, рецепты. Да и сама она в общем-то охотно делилась новинками. Так у нее собралось несколько сотен банок. Узнав о голоде в Ленинграде, она вернулась домой.

– Но как же она туда уехала? Там ведь была блокада?

– Решила отдать свой склад варенья людям, и ничто не могло ее остановить.

Когда я была спустя долгие годы у Жени Луневой, она закончила рассказ о той портнихе: варенье раздать она успела, но сама погибла от голода, поскольку так и не смогла вернуться снова в эвакуацию.

Работали все эти люди у мамы в колхозе, но мысленно всегда были в пути – домой. Мама говорила им: «Куда вы спешите? Поработайте». Нет! Домой.

Семья Чернявских из Сталинграда заявляла так: пусть руины, пусть пепел, но только в Сталинград. У Чернявских бабушка была, вредная такая. Ругалась, что мы вечером гулять ходим, и пока все не соберутся, ни за что спать не ляжет. А мне она, помню, связала из катушечных ниток панаму с полями, чтобы я пофорсила в школе.

Да, школа… Хорошо, конечно, что немцев погнали, но в феврале, а это, считай, середина учебного года, открыли школу и решили программу за весь год выполнить, чтоб мы год не теряли. У нас же дома жила учительница математики Лунева, мать Жени. В покинутом клубе на пианино, сохранившемся среди хлама бывшего немецкого продуктового склада, Женя самозабвенно играла, а я часами простаивала рядом. В школу ходить мне, как всегда, не хотелось, вот я и ныряла к Жене. Она не выдавала меня, но ее мама на уроках математики была беспощадной. Мне вроде и стыдновато было, что учительница у нас и стирает, и ест, ведь учительница – это же что-то святое! И вот математичка как прилипла ко мне, так и не отстала, своего все-таки добилась: единственный раздел, который я за всю мою школьную жизнь выучила, это были «Функции и их графики».

– Вот ты когда-нибудь поймешь, – любила повторять она, – что математика – это та же музыка, которую исполняет Женя.

Ну нет уж! Математика, думаю, не музыка, а наказание господне. Не убедила она меня, не успела. Да и когда? Конец блокады. В начале лета они, радостные, уезжали в Ленинград.

И надо же такому случиться: через много лет я поехала в Чехословакию. И вдруг в военном гарнизоне на концерте выходит аккомпанировать певцу-офицеру Женя Лунева. Но первое, что она сделала, это поклонилась мне. А я едва удержалась, чтобы не крикнуть: «Женя!» – и не броситься к ней на шею. Но я только пальцами пошевелила – дескать, узнаю. На следующий день я была у нее в гостях. Женя оставила меня ночевать, и мы всю ночь проговорили. Утром, когда за мной пришла из гарнизона машина, Женя как угорелая металась по квартире и все кидала в огромный красочный мешок всякие тряпки, вещи для кухни, пляжа, и я никак не могла остановить ее безумия. И плакала она горько, когда расставались.