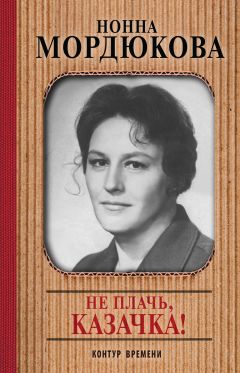

Читать книгу "Не плачь, казачка!"

Автор книги: Нонна Мордюкова

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Катька-морячка

Как хочется всем родителям, чтобы их дети были спокойны, уважительны, примерны, чтоб не водились с так называемыми плохими девочками и мальчиками.

Десятый класс я заканчивала в городе Ейске. Маме дали комнату в коммунальной квартире в бывшем купеческом доме. Два льва с облезлыми мордами сторожили его безалаберный быт. Уезжая в степь, в Старощербиновскую, мать воскресным вечером наказывала мне выполнить главное задание – не ходить к Катьке-морячке. И потом уж говорила об остальных делах.

А я не чаяла, как бы скорее из школы да к Катьке! Меньших брать из яслей есть кому, да и стесняться я стала ходить с младенцем. Помню, несу его на руках, поравняюсь с кем-нибудь и таким фальшивым, елейным голосом обращаюсь к брату или сестре: «А где твоя мама? Сейчас пойдем к маме». Мне почему-то казалось тогда, что люди могут подумать, будто это мой ребенок. Так что эту заботу я с себя снимаю, да и поедят дети сами как миленькие. А я туда, к Катьке-морячке.

Дело в том, что Катя недавно вернулась с войны. Она служила на флоте, ходила еще в форме, только без погон – на штатское денег у нее не было. Вообще, она не из наших краев: где-то разбомбило ее обитель довоенную. После службы определил Катю на жилье к своей матери бывший ее кавалер, который сам еще не демобилизовался. О нем не вспоминали, а поговаривали, что Катя-де нехорошая, так что школьницам не следует водиться с такой. Но с какой же такой?

В четырехметровом чуланчике с маленьким оконцем в школьную тетрадь, где она жила, стояли парта и топчанчик. На стене под газетой висели праздничная форменка и гитара. Парта служила Кате столом и одновременно шкафчиком для продуктов: в углублениях для карандашей лежал мелкий лук, в дырке для чернильницы – соль, внутри парты – хлеб.

– Есть хочешь? – встречает меня Катя одним и тем же вопросом.

Она никогда не приглашала к себе, но и не выгоняла, была вроде бы в тот момент с тобой, но где-то и в отдалении. Эта ее отчужденность по-своему манила: неведомая жизнь Кати, непростая судьба, возлюбленный – все тянуло меня к ней.

– Хочу.

– Садись.

Она достает буханку хлеба, кладет нож.

– Нарежь сколько надо…

– Ой, Катечка, спасибо!

– …пока дают, – смеется она.

Мы выглядели одногодками: она была старше меня ненамного, на каких-то два-три года, а я из-за своего большого роста выглядела старше. Я влюбилась в нее, такую добрую к людям, еще и потому, что они, не зная ее, болтали черт знает что, а она им все прощала.

Катя работала на маленькой ейской электростанции, которая круглые сутки тукала, как будильник, поставленный на подушку, и все листочки у комнатных цветов дрожали в такт ее ударам. Катя приходила с работы, пекла хлеб в печи, готовила обед, стирала и убирала, а потом начиналось святое – гитара и альбом с песнями. Она меня и играть научила, и многим своим песням. Как-то я в ее форменке – гюйс вылинявший, так считается на флоте шикарнее – пришла в школу на вечер, а юбку свою надела. Как же мне тогда все завидовали!

– Бери, – сказала Катя, отдавая мне флотский воротничок.

Да, с Катей было хорошо, но как объяснить людям и маме, что Катя ангел?!

Однажды я даже устроила дома истерику, доказывая, какая Катя хорошая. «А вы взялись!.. Такая-сякая, а она воевала, жизнь нашу защищала!»

Мама внимательно выслушала и, испугавшись моих слез, внятно произнесла:

– Катю я знаю больше тебя, она у нас в кладовой как бывший фронтовик выписывает муки немного для хлеба, которым, кстати, и ты любишь лакомиться. Катя хорошая, я ничего не могу сказать – комсомолка и к людям добрая. Но Катя постарше, она замужем.

– Замужем? Ты что?!

– Да, дочка, у Кати будет ребенок. А муж ее еще не вернулся. Он молодец – пристроил ее к своим. Просто я думала, что тебе надо со своими школьницами дружить, а у Кати другие заботы.

– Как? Катя живет как все.

С этими словами я ушла в палисадник и села на камень с тоской: значит, Катя уже не моя, она носит ребенка и ждет мужа. Ну и что же? Я все равно буду к ним ходить…

В тот год я уехала в Москву, поступила в Институт кинематографии. Приехала летом на каникулы, покрутилась пару дней, а саму так и тянет сбегать к Кате.

– Мам, я хочу Катю повидать.

– Ну что ж, повидай. У нее Юрочка народился.

Подбегаю к ее дому, а мне незнакомая девушка говорит:

– Бабушка умерла, а муж Кати погиб уже в мирное время.

– А где она сейчас?

– На работе. Беги, там как раз перерыв. Мама моя как раз понесла Юрочку к ней кормить.

Прибегаю на электростанцию, а туда не пускают.

– Пустите, ради бога, – взмолилась я, – я к Кате!

Смотрю, тетенька лет сорока, мать той девочки, кричит вахтеру:

– Пусти! Это же Нонка, не узнал, что ли?

– A-а, Нонка, иди! Гляко-сь, подросла, цицки какие стали, як у тетки.

– Да вы что?! – обняла я груди двумя руками.

– Нонка, иди. Не обращай на него внимания, он ляпнет чего хочешь.

Под сиреневым кустом в тенечке сидела Катя и кормила грудью ребеночка. На ней была спецовка и косынка в мазуте.

– А, Нонка, проходи, вот садись рядом. На Юру моего посмотришь… Он вылитый отец, все так говорят, кто его помнит.

– А как же свадьба? Когда же она была?

– Какая теперь разница? Умник нашелся: без саперной бригады от Таганрога до Ейска отправились. В общем, на мине подорвались. Погибло-то мало, а вот мой морячок угодил прямым попаданием… Ой, Нонка, сколько бескозырок по морю до сих пор плавает, никак не потонут! Мазутом их пообкрутило, а они нет-нет, да и явятся, бескозырочки-то.

Молодая прекрасная мадонна кормила грудью свое дитя и уже была вдовой. «Отомстила» Катя за все наговоры своим вдовством. Неловко стало тем, кто еще недавно ее так принял. Теперь она улыбалась людям с Доски почета.

– На, – дала она мне подержать заснувшего сына.

Но родственница ее тут же унесла ребенка, а Катя, положив мне руку на плечо, предложила пойти в столовую.

– С удовольствием, но у меня нет карточки.

– Вот дурная, в столовке да не извернемся! У меня рабочая есть.

Посидели недолго, но я за это время успела выпалить многое из нового, что случилось со мной, вплоть до того, как в «Ревизоре» я кричу Добчинскому и Бобчинскому: «Скорей, скорей! Вы тихо идете!» На нас оглядывались, потому что я встала из-за стола и точно так же крикнула, как на репетиции.

– А жених есть?

– Женихов у нас нет ни у кого… Так, иногда целуемся по углам – и всё. Какие женихи?! Надо же учиться.

– Правильно. Дело на безделье не меняй. Ой, Нонка, живая ты какая! Молодец, жизнерадостная…

– Я надолго приехала. Можно, буду бегать к тебе?

– А чего ж, я теперь в большой комнате живу, где раньше была свекровь, а Вера, жена брата моего мужа, в другой со своей дочкой.

– Я ее видела.

– Трактор не то мину, не то бомбу переехал – и на куски! Прямо вот два брата, как по написанному, погибли. Да и пацанов в поле много подрывается. Бегают безразборно, ничего не понимают. Обещали прислать саперов, да их надо много, если по-настоящему браться за дело… Так что вдовушка я ни с того ни с сего. На тот год приедешь – наверно, уже не застанешь.

– А ты куда?

– Домой тянет, в село. Там из родни никого нет, а вот место, земля, она осталась. Туда мы и поедем с Верой. Поставим хату-саманку «замесом», садок разведем, в колхоз запишемся.

«Замес» – это когда объявляется на селе кем-нибудь клич-просьба помочь поставить хату. Расплата – вечеринка: хозяева, получившие хату, должны для всех участников «замеса» накрыть на стол. Но люди в селе сердечные – они для этого дела и с собой принесут что есть. Идут все на «замес» с охотой, как на праздник. Сделать «замес» – это значит и саман замесить, и поставить хату, выкопать прудок для рыбы или забор починить.

– Я найду тебя, Катенька! – Поцеловала ее в щеку и провела по ней рукой. Она сделала то же самое: я-то ничего, а она заплакала.

Я понимала, что пока это был этюд, но уже начало моего амплуа – женщины войны и послевоенных лет. Вот это и стало главным в моей душе, в моей работе, когда я стала актрисой, – играть Кать, Марий, Полин, Стеш, Дусек…

Под гребешок война уравняла миллионы женских судеб, особенно жестоко она прошлась по тем, кто не познал в те тяжкие годы ни любви, ни материнства, ни крепкого плеча мужа.

До сих пор видятся мне картины, как рыдают молодые казачки, как идут они рядом с конем, на котором уезжает муж или жених на фронт, и не могут отпустить стремени. Я видела, как они получали похоронные, и помню, как никто не вернулся с войны. И эти красавицы в недоедании и вечном труде как-то слишком быстро обветрились, ссутулились и, не успев в зеркала взглянуть, состарились да так и по сей день еще живут. Нашли свое забвение в труде да в заботах. Кто велел мне посвятить им свое творчество? Не знаю. Так получилось. Эту «братву» я знаю до мельчайших подробностей и буду всегда отростком того единственного корня, которым питаются и наши любимые труженицы.

Тапочки и часики

Какая раньше была моя родина большая! Нескончаемая… Я и мама, наша хата с садиком – это нерушимое убежище. Помню, расселись мы у чьей-то калитки на лавочке, а старуха вдруг как завоет: «Все будут в котле кипеть, на сковороде раскаленной стоять голыми пятками, птицы будут глаза выклевывать, за ноги подвесят на два дерева и разорвут на части!» Расставив руки, я побежала стремглав к маме, домой на спасение. Захлебываясь от слез и трясясь, с трудом рассказала о бабкиных угрозах. Помню мамино хохочущее лицо и ее поглаживание по голове.

– Ой, ой, ой, доченька, – успокаивала меня ретивая комсомолка, – да не верь ты всяким глупостям. Это же выдумки, сказки, понимаешь? Дура она, эта бабка, дожила до старости, а ума нету.

И как становилось покойно на душе! Ведь никогда потом не было так покойно и радостно, как тогда, в детстве, где мама, хата и великая крепость – жизнь людей. Потом человек покидает родину, едет куда-то в зовущие дальние дали искать свою птицу счастья. А мама, семья, дом так и остаются дежурным пристанищем: надо будет, придешь и обретешь уверенность, тепло, зарядишься энергией и, спокойный, снова пойдешь на добычу намеченного. А вдруг лихая година? Значит, опять туда, к маме, в хату, к своему месту.

Так думали мы, когда были молоды и наивны. И до какого же ужаса мы сейчас дожили, что нет теперь на земле для тебя убежища. Земной шар – вот территория, по которой ты теперь передвигаешься, и земной шар этот круглый, и так четко он доказывает тебе, что некуда притулиться спиной, ни о какой забор не обопрешься: нет нор, убежища, нет тупиков, закрытых от чужих взоров, – все наружу. И на этом шаре все большущие и малые страны, такие сильные и такие вооруженные люди…

Разум твой вырос, и выросла беззащитность, пространство твоего движения увеличилось, а точки непричастности к житейскому коловороту не стало. Что теперь та хатка, которая, быть может, еще стоит и служит людям, что теперь та малая твоя родина, где можно было укрыться в лихолетье? Ты заложник сильных мира сего. И ты, и твоя хатка, и твое родное житье-бытье – все это пыль, не имеющая ни сердца, ни страха потери близких на последней секунде жизни красивого, яркого гриба…

Так почему же рождаются на свет такие люди, для которых главная цель – владеть земным шаром?! Это же не брелок для ключей. Ну, предположим, нашелся такой «гений», наконец-таки завладел. А перед кем же ему хвастать этим владением? Ведь нету других земель, где позавидовали бы владельцу. Как скучно ему будет жить! И одна-то у него цель – поддерживать свою власть, а дальше что? Снова борьба за власть. Опять свержения, восстания, призывы к справедливости… Так же, как земля не может бороться с засухой, наводнениями, землетрясениями, так же она не может воспротивиться рождению подобных индивидуумов, что, как смерч, возникают, с непобедимой силой преумножают подобных себе и начинают смертоносное наступление на человека нормального, трудящегося, выращивающего хлеб, строящего…

Как-то мы, кинематографисты, в очередной раз отправились в поездку на агитпоезде по всему Уралу. Верхние полки подняты, едем по два человека в купе. И ситчиком, и цветами украсили свое жилище, да и едем выступать в те места, где редко увидишь «живьем» любимых киноактеров, эстрадников, циркачей, певцов. Все хорошо, кругом аншлаги. Ох, если б кто поверил, сколько приглашений домой – поесть пельменей, переночевать! Как же хорошо там, на Урале или в Сибири! Когда заговоришь о местных затруднениях с маслом или колбасой – обида. Во-первых, возражать начинают, во-вторых, не во всех, мол, районах одинаково. А в-третьих, эти великие наши русские улыбки, они, кажется, выше всех рассуждений. В них улавливается скрытое превосходство: а есть ли у вас в Москве такая рыба? А какие у нас овощи, говорят с гордостью, только лентяи не обеспечивают себя! Мы не скрываем, что на наших глазах реформируется деревня, когда-то будем рассказывать своим внукам, как это нелегко – сравнять город с деревней. Да и надо ли это, впрочем, делать…

Едем мы в поезде искусств, радуем всех, а быт тоже берет свое. Администрация хлопочет, чтоб на остановках можно было баньку истопить для нас. Звонят специально по телефону. Мы выступаем, а сами переговариваемся: сейчас закончим – и в баньку!.. И местным жителям забава – артистов выкупать.

А делаю я подход такой длинный, чтобы рассказать одну историю. Останавливаемся как-то ночью на разъезде: снующие поезда, какие-то погрузки – словом, деловая точка. Где помыться? Но тут человек, перепрыгивая через рельсы, уже спешит к нам.

– Как в тупик станет, так женщины за мной, а мужчины вот с ним, – и показал на мужчину в соломенной шляпе.

Стали в тупик на ночевку, бельишко собрали, мыло там, мочалки – и за дяденькой. Идем, перешагиваем через рельсы, пропускаем товарняки, а он нам на ходу поясняет:

– Здесь баня только для хлебопекарни. И не парилка, а так, скороходное мытье.

Ладно. Какая разница? Баню я люблю, но это долго. Вошла первая в предбанник – сенцы маленькие, а остальные наши остались на траве стоять – смотреть на небо да комаров шлепать. В это время в бане мылись женщины, заступающие на работу – печь хлеб. Сижу одна и вижу десятка три стоящих тапочек, слышу женский визг и стук шаек. Боже мой, как много женщин на Руси с маленькой ножкой, думала, разглядывая тапочки. Как по-разному истоптаны они, с какими разными характерами владелицы этих тапочек, сброшенных легко и как-то по-хозяйски. Разглядывая эту брошенную как-то играючи обувь, я вспомнила гору тапочек и туфелек в немецком концлагере – их не стали уничтожать, оставили как музейные экспонаты. За что? За что те маленькие и большие ноги женщин лишились своей обуви навсегда?

Играя наших, советских, спасительниц, я теперь жалею о том, что не дано было мне соединить две эпохи – войну и мир – в одну. Но я хотела бы сыграть что-нибудь такое, что говорило бы о моем знании России, ее сущности, нашего народа, хотела бы внести хоть маленький вклад в борьбу с насилием. Но возраст уже не тот. Думаю, что сделают это нынешние двадцатилетние актрисы, молодые режиссеры. Надо снимать еще фильмы и о том, какие же мы на самом деле: одичавшие и культурные, не способные к агрессии и насильники, как мы любим детей и дома наши, природу и мирную работу. Почему же до сих пор нас уверяют на все лады, что как солнце всходит и заходит, так и, оказывается, среди американцев есть тоже хорошие люди? Как же это некрасиво! Признайте же наконец, что простой народ везде одинаков. Различны только люди, рвущиеся к власти, которые, получив ее, вершат мировые дела.

…Немцы ушли – и жизнь потопила моментально, как камень в нефти, пережитое. Люди приступили к освоению следующей жизненной программы, то есть без немцев, с потерями, но по-прежнему, по-нашему, со своими.

Пахать! Сеять! Нагоняй давать за невыход на работу. Замуж выходить, жениться, на собрания ходить, отчеты писать – всё как прежде.

Приходит раз мама с работы и заявляет:

– Поедешь, дочка, в Армавир, на толкучке купишь часы, ручные, конечно.

– Как?!

– С дядей Павой.

– Мамочка! – кидаюсь я к ней в объятия.

Никак не ожидала, что так скоро исполнится желание.

Я как-то рассказала ей, какую красоту видела у Маруси Даниленко.

Рука чистая, вымытая, а на ней – цок-цок – живут часики с гаечкой, чтоб заводить их. Мне бы дорого стоило, чтобы суметь объяснить читателю суть обогащения простого человека, когда он приобретает давно желанную вещь.

К примеру, шифоньерка вполне восполнила собой поэзию нашего «шереметевского дворца» на долгие годы. Мы были обладателями шифоньерки, а это факел понимания красоты и вкуса, предмет уюта и гордости. Когда маме дали комнату в Ейске, она, перед тем как ехать, достала несколько метров марли. Помню, завезла нас мама в Ейск, попадали все от усталости, улеглись спать. Но я не сплю: манит новый, неизвестный город! Занавески мама сшила вечером да в два часа ночи тоже свалилась. «И почему шила сейчас же?» – думала я. Еще узлы не развязаны и лошади храпят во дворе, перед тем как возвращаться им назад. А сама, пока все спали, и повесила занавески на окна. Это было так шикарно!

– Доченька! – подняла голову мама. – Ты уже не спишь?

И видит: висят занавески – и так в комнате красиво, так дымно и мягко.

На рассвете мама принесла горшок с китайской розой с базара: чем «ночней», тем дешевле там цены. Розу поставили в угол, где она, как девушка, вздрагивала от вечного постукивания работающей рядом электростанции.

Словом, началась для нас устроенная и, как нам казалось, счастливая жизнь.

Утром рано по понедельникам мама уезжала в Старощербиновскую выполнять свои обязанности председателя, а в воскресенье, уже к вечеру, возвращалась домой.

К маминому приезду я обычно искупаю детей, уложу на кровать, укрою общим одеялом, выстираю их бельишко, прополощу, повешу во дворе сушиться – и на танцы с морячками в кинотеатр «Звездочка».

Но бывали «трагические» дни, когда только развезу лужи по полу, как заходят знакомые моряки, зовут на танцы. Мне неудобно им отказывать, потому что у них увольнение. Кладу в танце руку на плечо партнеру, а сама слепну от страха и предчувствия: приедет мама, и ее радость встречи с нами будет омрачена – дети не мыты, полы грязные. Слава богу, каша кукурузная, по моим расчетам, допрела. Танец не в танец. Иду домой, плетется морячок рядом. И какой бы он ни был, я не хочу с ним стоять при луне. Мама приехала уставшая, а тут сиротский дом.

– Мама, – тихо говорю я, хотя пахнущий глаженым матросик не желает отпускать. Он хоть и сам не знает, что ему нужно, но увольнение-то не «дорасходовано».

– Кто там? – ехидно спрашивает мама.

– Я.

– А, ты! По химии двойка, а ты с морячками гуляешь. Иди туда, где была.

Но я слышу, что засов открывается. Никаких поцелуев, никаких обещаний о встрече в следующее увольнение. Морячок стучит кожаными каблуками, а я вхожу в дом, как несчастная Козетта, потеряв самое главное – любовь мамы.

Я и теперь встречаю таких мам, порою не очень образованных, что называется от сохи, но от природы унаследовавших дар воспитания, дар влюбить в себя, вечно осчастливливать своим присутствием своих детей.

Наша мама ухитрилась посветить нам и людям, как солнышко, побегать по полям, научить всех играть на гитаре и петь, выступить как надо на любом собрании и ушла из жизни в пятьдесят лет от такой мучительной болезни, как рак. Сделала столько добра и своим детям, и вообще людям и так рано умерла.

Три с половиной месяца сидели мы возле нее. Плакать было нельзя: мы, что греха таить, обманывали ее. Я наделала самодельных порошков штук сто – сахарная пудра, сода, лимонная кислота… И она точно по часам пила это «лекарство» три раза в день. Потом так же микстуру – пузырек за пузырьком.

Однажды после очередного обезболивающего укола она успокоилась, испарина покрыла ее изможденное лицо.

– Нонна, сшей мне тапочки, – с улыбкой сказала она.

– Ты что, мама?

– Сшей, доченька, я их должна увидеть.

– И не подумаю! – И зарыдала.

А когда мама начала терять сознание, впадать в забытье, я наклонилась и осторожно надела сшитую мной тапочку на ее ногу. Вдруг она открыла глаза и, слабо улыбаясь, проговорила:

– Вот, доченька, маме на смерть ты и сшила.

Долго потом она была в забытьи, к вечеру стала хрипеть, но все же успела выдохнуть: «Не плачьте…»

Думали – конец. Внезапно мама подняла веки и так повелительно посмотрела на меня. Я все поняла: мама приказала мне быть за старшую. Я выполнила ее наказ. Мы с братом выполнили то, что она хотела: «Доведите всех до ума». О себе не стану говорить, но все мои братья и сестры – настоящие трудяги, кто в каком деле, всюду только на «отлично» работают. Это мамино наследие…

Так вот, возвращаюсь к часикам. Этим в то время венчалось полное обеспечение молодой, начинающей ходить на танцы девушки. А то, что тапочки перед каждым походом на танцы зашивались собственноручно проволокой, что кофточки брались друг у друга взаймы, – это не главное. Вот часики на руку…

Грузим мы мешок пшеницы на арбу и мешок овса (это дяди-Павино добро) и отправляемся на толкучку. Мама пустила слезу, как полагается, а я не могу заплакать.

Быки, презрев людские понукания, глубоко наплевав на них, мотают рогами и переступают копытами так, как им нужно. До Армавира от станицы Отрадной шестьдесят километров, а они идут в день пятнадцать. Значит, ночевок много по пути – четыре. Надо знать, где, и искать, да и расплачиваться надо.

Махали, махали бычьи головы в первый день, пока не настала ночь. Вижу, дядя Пава останавливает быков у какого-то двора.

– Мару-у-ся! Открывай!

Маруся, вроде бы недовольная, ворота все же открывает. Мы ставим быков на покой, снимаем ярмо и суем им под морды соломки. Под грушей керосиновая лампа, бутылка, закуска. Ужинаем и ложимся спать. Мне постелено на земляном полу. Падаю и крепко засыпаю. Среди ночи собачка деликатно ложится у меня в ногах.

Утром царский завтрак: штук тридцать вареных яиц и хлеб. Сейчас говорят: яйца вредно есть, а мы с дядей Павой тогда по шесть штук съели и поехали. Маруся закрывала ворота уже довольная.

Дядя Пава быками правит, а я опять разглядываю наши небогатые кубанские степи. Перед вечером увидали колодец, такой шикарный, с обработанными цементом краями. Напоили быков – и снова в путь.

Ночь. Опять быки уверенно, как у собственного дома, останавливаются у чьих-то ворот.

– Ты, Павел?

– Я.

– Сказала ж тебе, чтоб не ездил больше!

– Открывай, открывай…

Дядя Пава улыбнулся и подмигнул мне. Мы въехали во двор. Распрягли быков, смотрю, а стол под деревом пустой. Хозяйка, тряхнув головой, скрылась в доме. Дядя Пава сел за стол, положил коробочку с махоркой, стал крутить цигарку.

– Неси, Нонна, наши харчи.

Приношу. Вдруг выходит разъяренная хозяйка, берет ведро и в него ссыпает все наше.

– Не бойтесь, ведро чистое. Заберете все потом обратно. – И стелет белую скатерть.

– Уж раз с молодкой катаешься, надо все как следовает быть.

Красивая казачка бегала туда-сюда, стол ставя, а я все вникала в смысл ее упреков. Дело в том, что дядя Пава когда-то обещал ей бросить жену и переехать жить к ней.

– Видишь, Нонна, как они все замуж хотят?

Неожиданно хозяйка влепила дяде Паве пощечину и ушла. Тот провел рукой по лицу. Хозяйка больше не вышла. Мы поели, дядя Пава определил меня в гамак, а сам лег в подводу, принеся из хаты разного барахла.

Еще одна ночь. Ночевать негде. Ставим подводу под чей-то сарай. Стена саманная, прогретая солнцем за день, отдает нам свое тепло. Мы кладем какое-то тряпье и ложимся с дядей Павой рядом. Он лежит на спине, смотрит на звезды и уже сквозь сон едва проговаривает:

– Не бойся… Не бойся жить. Люди есть и плохие.

– Я не боюсь, – успокаиваю его. – Лишь бы рядом люди были хорошие.

– О! Они ж не всегда будут с тобою рядом…

Въезжаем в Армавир. Как все подвижно! Один базар чего стоит. Много вещей, оставшихся от немцев, продается: и с блестками, и с перьями. И фрау полно, убежать со своими немчиками не успевших: торгуют себе – и никто им ничего. Дядя Пава подрулил к какому-то дядьке, зерно ссыпал мое и свое и, блаженно улыбнувшись, обнял меня за плечи:

– Ну, теперь пошли.

– А быки?

– Он все сделает, я ему дам на бутылку.

И мы, такие счастливые, держим в потных руках гроши и идем сначала в часовой ряд. Глаза у нас растопырились, и тут дядя Пава дал слабака:

– Нонка, не понимаю я в них. Накажи меня Господь, если посоветую не то…

Я удивилась такой «темноте»: да вот же они, часики, красивые какие! Бери какие хочешь. И я схватила первые – понравилась форма. Поднесла к уху и сказала:

– Давайте!

Дядя Пава хотел как-то образумить меня, чтоб не торопилась. Куда там! Я уже надевала часики на руку, счастливая вдвойне: еще оставались деньги. Потом пошли в ряд теплых стеганых одеял. Дядя Пава купил одно, не знаю, жене или матери. Мне показалось, что матери.

– Пойдем к моей жене, пообедаем, – предложил он.

Приезжаем на нашей телеге: дома никого нет. Он ловко под крылечком нашел ключ и открыл дом. Только вошли, как вдруг из-за печки выскочила овчарка – и на нас.

– Ой! – крикнула я.

– Пшел вон! – Дядя Пава пинком отшвырнул пса в сенцы.

Тот почему-то послушался его, хотя приобретен, видать, был без него. Скоро пришла хозяйка.

– О, о! – расставляя продукты, заокала она. – Я вижу: быки… Есть будете?

– Еще как!

Поужинали и легли спать. И быки наши заснули. А жена, чувствую, недовольна, что я легла на диване, а дядя Пава на полу в той же комнате.

В ночь мы выехали назад, бодрые, веселые. Отдыхали днем в тени: и нам хорошо, и быкам. Только на последней точке опять открыла нам ворота Мария, в крепдешиновом платье и с шалью на плечах. Я с собачкой снова в сенцах, а они в хате…

Пускай! У меня ведь теперь был новый друг – швейцарские часики, живые, чистенькие, блескучие да еще бурчат: тик-так, тик-так…

Есть еще один эпизод, связанный с войной, который поведал мне родной брат.

Демобилизованные всё ехали и ехали в паршивеньких, старых вагонах, а вместе с ними и штатские по своим делам. Мечется народ, лучшего места ищет, своих ищет, домой возвращается. И вот едут люди в одном купе, притерлись уже за долгую дорогу. И харчами делятся, и тары-бары общие ведут. А тут один, с выпученными глазами, вещает так, аж слюна брызжет, вены вздулись на висках. И оттого, что молча слушают его, он еще больше распаляется. А дело в том, что на руке у него были американские часы. Он снял их и стал и так и эдак вертеть перед лицами сидящих.

– О! Видели? Машина! А-ме-ри-ка! От смотрите: сейчас брошу об пол – и ничего. Как тикали, так и будут тикать.

Он бросил часы на пол, поднял и стал обносить людей, как святыню, каждому к уху прикладывая часы.

– Ну?! Идут?

– Идут, – с улыбкой, несмело отвечали пассажиры.

– Потому что аме-ри-канские! Америка – это сила. А что наша матушка Россия? Ничто! За что хоть воевали, знаете?

Люди в купе стали робко подниматься, не умея поначалу постоять за себя. А из уст обалдуя уже чистоганом лились оскорбления всему настрадавшемуся народу.

И вдруг с виду нерешительный солдат лет сорока расстегивает в сердцах карман, достает оттуда мужские часы довоенного производства, отечественные.

– А вот это видал?! – Он поднес часы к роже пропагандиста американских часов и, размахнувшись, шмякнул ими об пол.

Какая-то сила помогла солдату: когда он поднес их к уху провокатора и спросил: «Идут?» – тот ответил изумленно: «Идут».

– Идут? – спросил он еще у двоих, поднеся и к ним часы.

– Идут!

– Идут! – обрадованно повторил другой пассажир.

Потом солдат поднес часы к своему уху и изменился в лице: часы, видно, молчали.

– Во-от! – сказал он как ни в чем не бывало. – И нечего тебе тут орать. Ишь разошелся, антихрист! Ты сам-то кто: американец или русский?! – Он гордо и деловито застегнулся на все пуговицы. – Ишь умник нашелся! – все больше волнуясь, проговорил он.

– Ну-ка, ну-ка, дай послушать еще, – попросил возмутитель спокойствия.

– А это в другой раз, покурить охота.

Солдат вышел в тамбур, долго курил там и, как только поезд остановился, был таков. Рюкзак его с нехитрыми пожитками и харчишками так и остался на сиденье – уж как он до дому добрался, неизвестно.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!