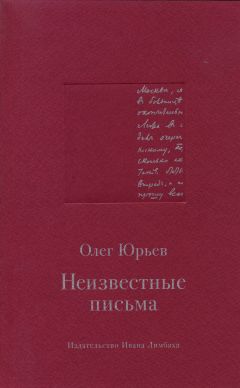

Текст книги "Неизвестные письма"

Автор книги: Олег Юрьев

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Какое ж это щастие, братец ты мой, милую московскую весну еще бы хотя раз пережить – а севогоднишная, в блеск и тьму московского лета уходящая, была мне в десятый раз Богом отпущена! Московская весна всяким своим проявлением делает человека щасливым – и птичьим концертом, без перерыва в ушах звенящим и щелкающим, и запахом слитно-благовонным (и неблаговонным) из садов-палисадов, и даже докучным куаферством своим: то тебе голову сеяным дожжичком мелким помоет, высушит ее солнушком скорым и быстрым ветерком освежит, а то возьмет да и припорошит парик пудрою снежною! Но вовсе не непременно естественным сим чередом – спервоначала может припудрить, а следом и помыть. Слава Господу в вышних, пущай и осталась моя шляпа в Дружеском обществе, когда я от чиновников Тайной Экспедиции, яко Иосиф Прекрасный от жены Потифаровой бегством спасался, зато паричок мой на мне – и благопристойность соблюдена, и глава не мерзнет!

…Иосиф! – вот ведь сюжет, вот ведь материя, братец ты мой, Ваше Превосходительство господин Министр и Потентат Парнаса немецкого! И не хуже, согласись, Фаустуса твоего, третие уж столетие по ярмонкам представляемого, подлому народу на потешение. Но ты – ты, всеконечно, оного Фаустуса, продавшего бессмертную свою душу за суету мира сего, себе на чело водрузишь на манер драгоценной короны! – нам, смертным, на зависть и удивление.

А история Иосифа ветхозаветного и его грубых сердцем, но великодушием устыженных братьев, в себе свет Божественный сохранила, как в некоем запыленном сосуде!

Где более Поэзии сыщется, где более Чувствительности, нежели в оном Иосифе, вельможею Египетским знатно-надменным бедных, молить о убежище и пропитании притекших Евреев принимающем, – как он вышел из залы, наскоро поплакал за занавесью и вернулся?! Пришли бы ко мне братья мои – у Государыниного любимца милостей просить, поступил бы и я не иначе!..Ах, были бы силы у твоего старого Ленца – силы и жизнь! – написал бы я о Иосифе и братьях его Трагедию, а то и Роман в четырех томах толщизною пальца в четыре кажной! Но нету ни сил и ни жизни у твоего старого Ленца, брат ты мой волк, брат ты мой бог – пиши сам о Иосифе, в роде, какой сочтешь нужным: дарю, помни супруга своего в супружестве Духа – Якоба Михаэля Рейнгольда Ленца! И безустанное сонце, unermüdete Sonne, дарю, пускай ты его и так забрал, без дарственной, в «Erotica Romana» свою. Что ж… мне, бедному Ленцу, то лестно!

…Ах вот что, вот что! так вот оно что! Теперича я понимаю, все понимаю: ох, каков же осел я был – осел, дурак и дурья печенка! – Ее Величеству французской газеты учреждение предлагая, когда книги французские и газеты во избежание распространения парижских поветрий воспрещены, а французские учители замещены в училищах немецкими. Бессомненно, за то меня и ищут – сочли, не иначе, французским агитатором! О, глупый, глупый Ленц!.. Бедный, глупый Ленц!..

Ищут – и уже нашли – идут, идут сюда, Боже, как страшно! Пузырь света торопливо приближается и разрастается, превращается в колокол, в нем глухо топают двое – один бессомненно поп в рясе, на пузу натянутой, другой, маленькой с фонарем, попенок его али, может статься, дьячок. А скорей, казачка середь ночи за священнослужителем послали – не иначе, соборовать. Не по мою душу, нет, не по мою… но попа повстречать – худая примета у Руских, знаешь ли ты это, всеведущий Вольф?!

Руские священников своих отнюдь не почитают: баре их к брадатому сословию относят, не светскому, не европейскому – за стол с собою не сажают, а велят рубль денег, рюмку водки и пирога ломоть в сени вынести, коли попик приходской с барскими именинами поздравить пришел али с каким праздником великим. А подлый народ долгогривых за тунеядцев и захребетников держит, песни про них срамные поет и жен своих и дочерей бережет от них пуще глаза. Но и барам, и мужикам надобно совершение треб: куда ж денешься – крести, жени, хорони…

Не то в старой Франции было – прелаты католические, они и с дворянами за одним столом, к ним и крестьяне за советом и наставлением. Впротчем, оные прелаты ныне поголовно без головы обретаются, или заграницей, а то и перевернулись в жрецы Разума.

Добрые пастыри в землях германских, благодетели, благоучители, благотворители, как Оберлин в Вальдербахе эльзасском, каких знал я множество, пренебрежения у простого народа тоже не вызывают, люди их почитают.

А что же сказать о наших пасторах, о лифляндских – владыках над жизнию бедных ненемцев?! Коли провинился эст или латыш, шлет его юнкер к пастору на скорый суд. Приговор всегда одинакой: наг, только срам еле прикрыт, выставляется смерд в дворе церковном ко столпу привязан, а служка пасторальный али пономарь тончайшими двумя лозами с тела ему кожу сгоняет. Может, и ненавидят ненемцы немецких пасторов, но над ними не шутят! Русские попы – единственное мне известное духовное сословие, паствою своею до такой степени неуважаемое.

– Посмотри-тка, миленькой, жив человек?

Волна лампадного запаха с легким налетом сивухи. Лицо мое освещается. Я открываю глаза, жмурюсь и моргаю.

– Живой, живой – вона, глазами лупает…Ой, батюшка, так я ж его знаю – то ж немец новиковской, духом скорбной. Я ж его в новиковском дому тышу раз видал, у меня там кума стряпухой…

– Тш-ш, анафема! Государева вора имени не поминай!..Так домой ему надоть, замерзнет же ни за што ни про што. Тоже создание Божие!…Господин хороший, пойдемте с нами, нам тоже на ту сторону, спустимся туточки недалиочко, у нас и ялик в лопухах схороненный. Перевезем Христа ради! Чего молчишь, не знаешь по-нашему? Геен, геен! Мит мир геен!

Я встаю и пошатываясь иду за ними. Что-то не помню я сего Маланьина кума… Или нет, вспомнил: ходит к ней карлик в ливрее запяточной, сидит в куфне за столом, ножками в остроносых сапожках болтая, старое голое лицо морщит, всасывает звонко чай с блюдечка, на трех пальцах дрожащего. Он и есть, карлик. Лилипут.

Меж двух кустов, вспыхнувших белыми листьями, священник приподнимает рясу, как женщина платье, и боком-боком начинает спускаться к Москва-реке. Карлик боком протискивается рядом с его животом, одною рукою фонарь воздевши над своею маленькою, галунами обшитою треуголкою, другою же хватаясь за кусты, которые даже не качаются, так он легок и мал. Я дожидаю, чтоб они поглубже сошли, и убегаю. Но как в эдакой тьме тараканской лавочку отыскать, где я так хорошо рассиделся, а мог бы и прилечь, ежели бы захотел? Где-то гавкают собаки – побреду в противную сторону: где я сидел, там собаки не гавкали.

Но собаки загавкали и в той стороне – забрехали, говорит московит. Нету сил моих, друг Гете, не пойду я дальше… Слава Богу, хоть луна из облака вышла – из облака, пухлого, как китайский сереброшелковый на вате халат (написал бы Гаврила Романыч Державин, но тебе он безызвестен, тебе одни Греки древние да Римляны милы и известны, о, заблудившийся Гулливер!), – …так! луна вышла из облака, его, облако, и могущественный забор в два моих роста осветя. Прилягу-ка я под сию фортификацию в метровый бурьян или как он там у них именуется, передохну чудок… Того гляди, петухи закричат, светать начнет и можно будет дальше итти – покуда над Москвою не встанет Божий ласковый день и не надобно станет в садах-огородах хорониться от зоркого полицейского ока…..Да и как мне в эдаком платье порядошным людям себя показать – грязь, рвань, отрепье, лохмотье! Когда отправлял меня друг наш Лафатер в Вальдерсбах к Оберлину-пастору-филантропу, составил он, с всею основательностию своею швейцарскою, носильной моей одежде опись – что есть, чего недохватка:

1/2 дюжины шерстяных и хлопчатых чулок – отсутствуют почти полностью.

4 пары шелковых белых чулок – в наличии.

2 пары шелковых черных чулок – отсутствуют.

1 гарнитур латунных или стальных пряжек и пуговиц – отсутствует.

2 пары перчаток – в наличии.

1 черная шляпа – в наличии.

1 дюжина носовых платков – отсутствует полностью.

4 полотенца – отсутствуют.

2 пары башмаков – не хватает одной пары.

1 пара сапог – отсутствует.

1 пара пантуфлей – отсутствует.

1/2 дюжины колпаков дневных и ночных – отсутствуют полностью.

1 шлафрок и ватная фуфайка – отсутствует.

1 палетот – в наличии.

С тех пор я богаче одеждою не очутился. И палетота лишен, и шляпы черной, а полудюжины колпаков дневных и ночных не приобрел. Или купил добрый Лафатер недостающее, в Вальдерсбах меня отправляя, а там все и осталось, когда меня в Эммендинген, а потом в Гертинген увезли?.. Не помню, друг Гете, ничего я не помню, а на письма мои никто мне не отвечает из Отечества моего обманного (я-то думал, Германия истинное мое Отечество, а Россия – ложное; теперь я знаю: все наоборот!) – ни Лафатер, ни Гердер, ни Виланд, и ни кто другой – о, я знаю: ты им запретил!

Зато знаю и помню и вечно, до самого смертного своего часа помнить и знать буду, как мы – ты и я! – в Штразбурге, в первоначальном цветении священной Дружбы нашей, толико блаженны были, толико ощущением бытия упоены, что случались мгновения, когда мы весь Божий мир одним-единственным взором окинуть могли!..

Но вот что я тебя хотел спросить важное и едва не забыл: не знаешь ли ты как Министр Финансов некоего Дружинина, агента по Руским делам, и не занят ли оный Дружинин учреждением в Полоцке или поблизости Эмиссионного банка в поддержку Отечественной торговли, о каковом Прожекте ласкаюсь я тебе вскорости печатный Прошпект прислать, над коим трудился я, дабы более сведущие Патриоты его улутшить могли.

Главная причина сего предприятия – затруднительный транспорт в морские гавани и из них, много удобнейшее расположение повсюду съединяющихся рек Росских и многочисленных малых городов и ярманок, а также наличие проезжих русских Купцов, в связи с много удобнейшим оборотом товаров чрез Комиссионеров или Консулов, в таковых городах обретающихся.

А ты еще, может статься, на меня сердишься, глупенький, миленький Вольфик, что любил я за тобою следом многих, кого и ты любил, – и штразбуржскую Фридерику, и веймарскую баронессу фон Штейн, и Корнелию, восхитительную сестру твою, и даже быть хотел сыном доброй и умной матушке твоей Элизабет, что дала мне несколько дней приюта во франкфуртском своем доме, мне – веймарскому изгнаннику?! Жива ли она? о, надеюсь, жива! – скажи ей, как писать будешь, поклон…

Неужто ж не видишь, мудрец великой, – в них во всех любил я тебя!

…А правду ли, кстати, проезжие?.. проезжалые?.. Веймаром люди сказали, что весь-де городок, а с ним и тебя, и меня, и самое семейство Герцогское выдумала госпожа фон Штейн? Куда ни пойдешь, везде она или живет, или жила, или собирается жить, и повсюду конюшни супруга ее шталмейстера восставлены, или строятся, или рушатся, и даже собственный дом твой, от Герцога жалованный, был некогда заезжий двор с конюшнею? Конский город, конский город!

Тебя выдумала она хорошо, меня – могла и полутше…

Но пусть госпожа фон Штейн – ты ей скажи! – пусть она тебе другого Ленца выдумает, Поэта и Ученого, тебе равного. Или почти равного, не сердись, не сердись – почти равного! Пусть она тебе, божественному Полидевку, создаст Кастора, смертного близнеца, дабы вы с ним вдвоем, спина к спине стоя, мощными ударами сверкающих мечей ваших весь Поэзии враждебный мир отражали и поражали. И дабы в цветении Диоскуровой съединенности становились вы иной раз толико блаженны, толико бытия ощущением упоены, что мгновение бы наступало, когда вы взором единым весь Божий мир окинуть могли и мыслили бы: о, хоть бы мгновение сие не минуло никогда… А когда смертный брат умрет, скажет бессмертный, ты скажешь, Вольфочка: «Сегодня потерял я половину себя!»

…Ах, но зачем же, зачем завел ты себе «орду калмыков»!? Доносят проезжие Веймаром достоверные из Франции люди: Гете-де завел себе орду калмыков и оной орде некогда цветущий Парнас германский в запустение привесть повелел. Помнишь ли, мы с тобою карабкались туда вдвоем, на германский Парнас? Рапорт о сем восхождении, «Pandaemonium Germanicum» мой, ты невзлюбил, а из-за чего, спрашивается? – один, один взобраться желал на Парнас, без бедного Ленца; и теперь ты на сем Парнасе один, а я лежу на спине в московском бурьяне, и дрожу, и в звезды гляжу!.. Плохо, ой плохо придумала меня Шарлотта фон Штейн!

Калмыки же твои, рассказывают беглые ужасов Парижских Французы, Веймаром в Петербург и Москву проезжие, на словесность Германскую вал такой жалчайшей пачкотни обрушили, какой белый свет не видал! Вербуются же они, те калмыки, сообщается, отовсюду, из Художных людей всякого рода и доброты, а Гете-де всею этою ордою предводить не стыдится… И не знаю ли я в каком хорошем дому учительского местечка вакантного, где бы маркизы и бароны Французские в чести были, чтоб их и за стол с собою сажали, и платье бы выправили, от путешествия чрез Европу прохудившееся (список у них уже составлен был: 1/2 дюжины колпаков дневных и ночных, 1 шлафрок и ватная фуфайка, 1 палетот…), и денежным содержанием не обидели. Потому как они-де Маркизы и Бароны и детей Московитских всему обучат, что сами умеют и знают!

…Ну отчего калмыки, Вольф-волчишка-мальчишка, отчего вдруг калмыки? Калмыки – маленькие милые люди в овчинных шубейках или полосатых халатах на вате, калмычат русские бары в услужение берут – на запятках ездить, кофий гостям подносить, помогать им из шубы и в шубу и все тому подобное, к чему казачки и калмыча-та в хороших домах испокон веку приставлены. А взрослые калмыки в Российском войске службу несут – вспомогательною конницею, на манер козаков, но страшнее и диче. С своим оружием и одвуконь. Налетают на супротивника с фланга али с тылу; и солдатами Европскими, строй против строя сражаться приученными, овладевает панический ужас, когда накатывается на них вал калмыцкой орды – с улюлюканьем, гиканьем и дротикопотрясанием. «И не раз уже было, что оказали они при сих случаях довольные знаки своего проворства и свойственной таким легким народам храбрости», – пишет один мой знакомец, славной писатель Руской, с бранных полей. Я ж, тем не мене, иррегулярного войска применение на Феатрах войн Европейских Ее Величеству отсоветываю – не то пребудет Руской на все времена для Европы азиатец, козак и калмык! В усмирении хищников кавказских али башкирских применимы калмыки превосходно… Но тебе-то они зачем – с кем воюешь, кого усмиряешь? Кажись, уже всех усмирил, никого не осталось!

Сквозь длинные кривые стебли сверкают звезды. Моргают. Вздыхают. Ныряют в овчинные облака. Так и не купил ты мне, Высокоученый, Добрый и Благородный Отец, за три рубли овчинки на шубейку. Как же я тою зимою мерз, как мерз! – и сейчас так не мерзну на пронзительной свежести московской нощи!

По лицу и рукам ходят неторопливые ночные насекомые, щекотятся бородками и усами. Травою шурша, подошла толстая крыса, половинка черной груши, понюхала мне ладонь и неспешно ушла, как купчиха московская, удостоверившаяся, что обед еще не подан, самовар не дошел – можно еще с полчасика подремать в креслах подъяблонных и подвишенных. Предобеденный сон золотой, говорят в Замоскворечье.

И боязно веки сомкнуть и увидать серые тени, во мгле качающиеся, а с открытыми глазами – страх и того пущий: московское низкое небо, овчинные облака, высвещенные изнутри, крупные – крупнее лифляндских или эльзасских! – русские звезды: сверкают, моргают, вздыхают и даже, кажется, што-то такое друг дружке говорят… На это небо мне не взойти, хоть и близко оно, – коли не попредстательствуете Вы за меня, Ваше Высокоблагородие фон Гете, высокочтимый г-н Генерал-Суперинтендант! Заступитесь, о, заступитесь! – Вас Бог знает, Вас он послушает! Не может не послушать, это его обязанность!

Не хотите?..

Ну как хотите…

Альфа – Омега! Альфа – Омега! Альфа – Омега!

…Дражайший и Преклонения вседостойнейший Батюшка! Милостивое письмо Ваше отвечено с многоразличными оказиями, однако ж ни малейшего отрадного известия о Вашем, всем нам толико драгоценном самочувствии получено не было, ни чрез любезных моих сестриц и братцев, ни чрез кого-либо из друзей.

Колико щасливым почел бы я себя, когда бы достопочтенный Душепопечитель и Исповедник мой г-н пастор Герцимский, дозволяющий мне сие в собственную свою к Вашему Преосвященству пошту вложение, к тому бы дальнейшею Причиною зделался, чтобы несколько благосклонных строк меня вырвали из мучительного беспокойства сей неизвестности. Но позволите ли, бесценный Отец..? – по Отеческой снисходительности своей пообещали Вы мне скромное вспомоществование размером в 25 Рублиов на всякие три месяца (каковое я уже чрез г-на пастора Бруннера единожды получил). Могу ли покорнейше Вас просить, сказанное вспомоществование сей раз чрез Исповедника моего, д-ра пастора Герцимского, в руки мои направить?

А ежели удивлены Вы, возлюбленный Папа, или даже рассержены, что письмо к Вам от Вашего сына вдруг по-Руски писано, а не природною нашею Речию, для коeй – Бог знает! – совершил я немало и поболе иных, то рассудите-ко сами: не должно и не можно, чтобы в государстве Российском такие местности существовали, где бы не было льзя Рускою Речию свободно изъясняться! Славяне и Венды в Померании, Бранденбурге и Саксонии тоже, в конце концов, должны по-Немецки уметь – они и умеют! Вы же, я знаю, и Леттский язык учили, в целях лутшего окормления полудикой паствы Вашей, втайне языческие Ритуалы (остатки древнего фригийского идолослужения Галлов сиречь Кибелы Жрецов) справляющей, а Руской потребен Вам не был, ибо обращение из Греческой веры в нашу есть по законам Российским деяние преступное. Но рассудите, о многомудрый Отец: коли когда ни будь, а хоть и в Будущем весьма отдаленном, откажутся Руские от скушных ихнему сердцу Балтийских земель, то немедля тогда возстанут Летты, Эсты, Латгалы и Куры, коих неустанно Вы с добротою Отеческою и Отеческою же строгостию в Христовом Учении просвещаете, и всем Немцам – кто жив уцелеет! – в Германские земли воротиться придется. Иван – есть единая Ганса защита от Яниса, потому как никакой Великой Фридерих Курляндию и Лифляндию в Королевство свое уже не возьмет: бесповоротно отпали они от Германского тела вослед тому, как Балтийских земель Дворянство в соглашение вошло с Великим Петром! Так что лутше бы Немцам в Лифляндии и Курляндии с Рускими и Наречием ихним в дружестве быть!

Для перевода же сего Письма знающего человека в Риге сыскать незатруднительно будет, там Руских живет предовольно, отменно по-Немецки умеющих. Да вот хотя бы некто Дружинин, агент по Руским делам, занятый учреждением в Полоцке или поблизости Эмиссионного банка в поддержку Отечественной торговли, о каковом Прожекте ласкаюсь я вскорости печатный Прошпект Вам прислать, над коим трудился я, дабы более сведущие Патриоты его улутшить могли.

Удостоил бы меня Господь, дражайший Отец, благословение Ваше получить на какого-либо рода Существование постоянное в сем Материнском Граде! Сан, Вами облекаемый, токмо чрез персону Вашу интерес обретает и чувства Симпатетические у всех тех возбуждает, кто себя в сродных Обстоятельствах зрит. Скажите же мне, хотя бы письмом, слово утешения! станьте сызнова творящим Отцом моих Покоя и Щастия: последнего признаки видеть ласкаюсь я в добросердечии многих Благородных людей, предо мною заслуженных. Имел я щастие особливо рекомендовану быть Его Превосходительству г-ну Куратору Хераскову и занят в настоящее время сочинением о некоторых красотах Стихотворений его в свете их действия на воспитание руского Юношества. Г-н Надворный Советник Шаде, каковой в Комиссию Высочайшую был призываем, в видах обследования здешних школ и училищ учрежденну, муж с пожизненным в оном Предмете опытом, благосклоннейше меня к сему ободрил! Смею ли тако же сообщить Вам, что имел я щастие к Его Сиятельству Графу Ангальту быть лично допущену и сей снисходительный и благосклонный Вельможа милость мне оказал почти что целую четверть часа со мною беседовать?!

Здесь, в древней Столице Отечества нашего, имею я общество самое что ни на есть блестящее – с Рускою древнею знатию дружен и короток, владельцами тысячей душ, но главное – добрыми и образованными людьми, погоняющими Просвещение в Империи Российской —

Альфа – Омега! Альфа – Омега! Альфа – Омега!

– вот, к примеру, Николай Иванович Новиков: за отъездом барона Шредера, соделался я ему первый советчик и конфидент…Умоляю Вас, добрейший, мудрейший Папа, не верьте, ничему не верьте, что говорят досужие люди и лифляндские дамочки брешут, воротяся из Петербурга, где у баронессы фон Х кузина за племянником шталмейстера фон Y замужем – дело вскорости разъяснится и Николай Иванович воротится в Москву обеленный, обласканный и в еще пущей славе!

Альфа – Омега! Альфа – Омега! Альфа – Омега!

Вернулась крыса, усатая половинка груши. Или это не крыса, а махонькая собачка китайская, каких компанионки за московскими барынями в корзинках носят? Курносая, как Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич Павел Петрович (тш, Вольф!.. я этого не говорил, ты этого не слышал!), с голыми треугольными ушками, торчащими из сиреневой кудели – потерялась, бедняжка, заплуталась в Замосковоречье, где барыни редко живут, и вот же, нашла живую душу – немецкого поэта Якоба Михаэля Рейнгольда Ленца в подзаборном бурьяне. Гладна несомненно, как сорок тысяч братьев Шакеспеаровых… С трудом шевеля онемевшим плечом, выуживаю в кармане остатки рассыпавшегося пирожка. Собачка – или все же крыса? – деликатно склевывет крошки с моей дрожащей ладони. Потом забирается в карман и долго возится там, обыскивая углы и складки. Потом затихает. Пора бы и мне.

Дражайший, бессмертною Славою Свыше увенчанный и восхищения вседостойнейший Папа! Не лесть, но чистейшая Благодарность одушевляет мое перо! Я жив – но правду сказать – благодарить одного лишь Всесущного могу, ежели еще дышу. Меня преследуют – и отгадайте кто? —….. Никогда не изменял я Дружбе, какою прежним моим Покровителям был обязан. Однако же – дражайший Отец! Я извиваюсь аки червь во прахе и молю о спасении ото всех протчих Прельщений, кои при диковинном Национальном Характере здешнем мне чистый Яд! Я согрешил, 1000 раз согрешил! По преимуществу в Лифляндии – противу Вас, противу старшего Брата моего, знавшего примерно мое сердце и читавшего в нем наперед. Один здешний Друг – кто знает, не из неуместного ли рвения? – всю Переписку мою огнем сожег, ибо заметил, что она меня мучит. Что удалось упасти – есть Бальзам на душевные мои раны отверстые – ибо вижу я только сей час, что Вы сердце мое лутше знали, чем я его сам знал! Помогите же мне молиться, дражайший Отец! Помогите мне молиться о Свобожьжении не токмо что для меня одного, но и для Христиан – Христиан, Вам подобных, и в расположении Духа пребывающих, от моего не отличном, кто со мною купно страдает невыразимо! Г-н Эйзен не смог распродать сухие свои жирные супы для местностей, где мало пищей готовят и где для кухарского дела потребные травы отнюдь не взрастают. Для подобной торговли вижу я здесь возможность. А также и для торгу лифляндским маслом, рыбою, лососиною, камбалою, устерсами, соками с сахаром и медом переваренными и протч. Вам же недостает изделий мануфактур российских, дешевых индейских ситцев, холстов печатных и протч., камчатых тканей, материи, по брегам Черного и Каспийского морей во всех городах в избытке производимой и «кумач» именуемой. Еще имеются у них кой-какие ликиоры изысканные, книги, моды из Англии, Гамбурга, Франции – так химера ли банк для Лифляндской торговли в Москве, не к посту, ибо пост уже кончен – но ЭМИССИОННЫЙ БАНК для оборота товар на товар, куда обоесторонне капитал был бы вложен? В протчем, довольно. Ни от братца моего из Дерпта, и ни от Морица из Франции, не более чем от младшенького нашего из Реваля, не имею я, увы, даже и наикратчайших Известий. Токмо бы все они добрым Здравием наслаждались и мне Сумасбродства мои умели забыть, чрез кои вся Корреспонденция Отеческо-Братская гладным Пламенем пожрана была. О, как бы желал я, штобы вся ветхая закваска воспоминаний во всей России была вон выметена и забыта! Я нахожусь в положении Критическом, каковое моим дорогим братцам и сестрицам не неизвестно должно быть! Здесь полагают меня богачом – ибо есть у меня Отец, витающий над Гробом старик, имеющий дочь-вдовицу с детями ее в дому у себя живущу или же в Петербурге поддерживаему, а также многочисленные Семьи протчих благополучных его чад, кои забот его требуют. Так что богат ли я? Пытался я Руских собольим мехом торговцев убедить в Дерпт ехать, таковым Аргументом, что многое числом Дворянство тамошнее мехами канадскими из Франции облекается и того я понять не умею, для чего бы такую же с купцами московскими торговлю не учинить. Но зделался от беготни по хоромам и конторам купеческим болен и как мне дохтуры из-за сильных болей выходить воспретили, надеюсь я в немногих хотя бы строках персонам, к сему Прожекту интерес имеющим, о том напоминание зделать.

…А коли непокойно Ваше отцовское сердце: каково под сим забором и в сем бурьяне бедный Якоб от лихого человека сохранен, каких на Москве по рижским понятиям тучи, што ворон и галок на крестах, то нисколько не затруднюсь Вас успокоить, дорогой Папа! Какой же об эту пору лихой человек?! Об эту пору заперты московские улицы с обоих концов, на манер как Жидовская улица во Франкфорте Маинском, но не вратами, а рогатками, и пред рогатками теми сторожи топчутся, колотушками и трещотками помавая. Лихой же человек под двумя перинами сном праведных почивает где-нибудь в селе Черная Грязь, где и живут московские лихие люди, скверные бабы и валашские колдуны, а сожительница его присохшие волосы и запекшуюся кровь с кистеней в сенях оттирает. Знает: не будут к утру кистени сверкать и искриться, быть ей за виски тасканной – какому же лихому человеку охота от соседов осмеяну быть, што у него-де струмент не в порядке и баба дерзновенна?

Лихой человек сопит и вздыхает под перинами, ему снится немецкий поэт Якоб Михаэль Рейнгольд Ленц, в бурьяне лежащий под бледнеющими московскими звездами, с крысой (или махонькой сиреневой собачкой) в кармане камизола. «Ишь, немец, – думает во сне лихой человек. – А что с него возьмешь, пущай он и немец? Хитер-хитер немец, а, видать, и не больно хитер! Облизьяна, положим, выдумал, а палетотика себе и шляпы выдумать не мог…»

А я лежу тут и крупно дрожу, и гляжу в потолок, как в Зесвегене, в пасторском домике Вашем, с братцем старшим под одним одеялом на жесткой кровати, при малейшем движении Симфонии скрипу и треску испускающей, – только здесь братца нету, и кровати нету, и одеяла. И потолка нет: на месте потолка – медленно сереющее московское небо, а за подушку – гладкой булыжной камень под головою. Для скрипу же и для треску мне и поворачиваться не надобно: скрип и треск и так окрест меня стоит – с легким подзвоном в бурьянной траве. Да и в деревах уже заводится, тамо – купно со щелком: то заводят первые птицы бережно поскрипывать, потрескивать и пощелкивать. Соловьи? Треск, и скрип, и щелк – вот и все ихнее знаменитое пение.

И все мое знаменитое пение – треск, скрип и щелк. Прах и дым, в низком небе развеянный. Безустанное сонце. Правы, правы, 1000 раз правы Вы были, когда не велели мне с баронами фон Клейст во Францию ехать – учение бросать не велели! Был бы я теперича пастор в заснеженной деревне лифляндской, с доброю женою и полудюжиною здоровых ребят, судил бы, рядил, проповедовал, исповедовал… Кабы мог – вернулся бы в Кенигсберг: на лекции бы профессора Канта не ходил, знакомства бы с Баронами и другими Дворянами не водил, а токмо с лифляндскими пасторскими детьми. И зубрил бы день-деньской Теологию…

Знаю, знаю, как Вы обо мне мыслите: «Дурной сын, неудачный сын, позор и нещастье! лутше бы он умер!» Кабы мог – вернул бы я Вами и Господом Богом данную и мною просморканную жизнь, но как ее вернешь, Папа? Удавления я боюсь, равно как и утопления в тутошних илистых реках, срочно взывающих к очищению дон… днищ… спрямлению русел, шлюзованию и протчим усовершенствованиям, мною в донесении Графу Ангальту описанным. Оружия огнестрельного я не имею и иметь мне его неоткуда… Разве с Меньшиковой башни кинуться? – ой, страшно, с высока лететь.

Альфа – Омега! Альфа – Омега! Альфа – Омега!

Всего лутше: взять бы яду хорошего, штобы от него ничего не болело – заснуть, а проснуться от пения ангелов. Или не ангелов. Но где его взять, хорошего яду – аптеки на Москве немцы держат, а не жиды, коим жительство здесь и вовсе воспрещено. А фармацевт-немец яду тебе не продаст, а продаст, так за такие деньги языческие, каких у меня нет. Впротчем, у меня никаких нет.

Жаль, што не собирается здесь невдолге никакого восстания и возмущения, никакого мятежа гвардейского и масонского переворота. Я бы с ними вышел, с дворянами Рускими, на площадь, где Пугачова казнили, покричал бы «Да здравствует свобода!», «Долой тиранию!» и меня бы сослали в Сибирь. А что Сибирь? Сибири я не боюсь, Папочка! Сибирь – прекрасная страна! Одно изобилие соболя и иного пушистого зверя чего стоит, возьмем к примеру, песьца и горносталя! Злато, сребро, диаманты всякие, руды железные и медные – можно с Лифляндиею торг вести, железоделательные мануфактуры воспрянут! Здоровый климат, честные, добрые туземцы… Я бы на самоедке женился, сидел бы себе у самоедского домика, оленьими шкурами крытого, трубочку бы курил, а жена-самоедка сама бы ела… или сама бы ехала?

Я, Отец мой, довольно-таки известен, как Вы обо мне судите! Вы што же, и взаправду таково полагаете, будто я Ваших «Писем Руского Путешественника» вовсе не читывал и самоих пассажей о «нашем друге Л*» не видал, кого-де «глубокая меланхолия, следствие многих несчастий, свела с ума; но в самом сумасшествии он удивлял Вас иногда своими пиитическими идеями, а всего чаще трогал добродушием и терпением»? Руской мой к чтению уж давно пригодно-достаточен, любезнейший Николай Михайлович, батюшка мой, а «Московский журнал» в вивлиофике Дружеского общества всегда получался исправно! И не смешите меня Христа ради фигурою «дерптского дворянина», якобы таковое изречение сказавшего: «Ах, государь мой! – самое то, что одного прославляет и счастливит, делает другого злополучным. Кто, читая поэму шестнадцатилетнего Л* и все то, что он писал до двадцати пяти лет, не увидит утренней зари великого духа? Кто не подумает: вот юный Клопшток, юный Шекспир? Но тучи помрачили эту прекрасную зарю, и солнце никогда не воссияло. Глубокая чувствительность, без которой Клопшток не был бы Клопштоком и Шекспир Шекспиром, погубила его. Другие обстоятельства, и Л* бессмертен!» Может статься, я и помешан – увы, не оспорю! – но ведь не дурак же, сударь мой, никогда дураком не был! Дерптские дворяне все до единого мною знаемы – эдакого никоторый из них в жизнь не сказал бы! О ценах на произведения окрестных поместий, включая сюда и самоих крепостных – выставляемых на рынках беловолосых, под горшок стриженных босых людей в венках из соломы, да о пошлинах на ввозной товар, да о дороговизне канадской из Франции завезенной пушнины, или же о новостях петербуржских (кто в случае, кто в опале, кто ленту получил и тыщу душ, а кто в Шлиссельбуржскую крепость посажен) – о том всякой в Дерпте дворянин превосходнейше распространиться сумеет, но штобы о Клопштоке да о Шекспире? Увольте, увольте, отец родной, тому никогда не поверю! То Ваши слова, то ядом незримым напитанные Ваши слова! Что я Вам сделал? Токмо што воле Вашей непокорен был и с баронами фон Клейст в Штразбург уехал? Но я же покаялся и вину свою признал! Вам как лицу духовному непростительно не простить!

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?