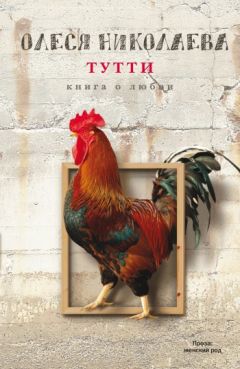

Текст книги "Тутти: книга о любви"

Автор книги: Олеся Николаева

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

15

Потом, после Кики и Плёцлиха, который убежал, спрыгнув с балкона, была у нас плодоносящая кошка Ксантиппа, как-то самопроизвольно зачинавшая детенышей, и мы вечно кого-то одаривали котятами. «Мадемуазель Кус-Кус», воспетая поэтом Вознесенским, – нашего рода. После Гураля у родителей появились два добермана, обласканные и обцелованные и потому совершенно бесполезные для несения сторожевой службы. Я помню, как однажды на Красной неделе, сразу после Пасхи, я поехала в Переделкино (родителям тогда только-только дали там литфондовскую дачу) поздравлять моего друга-иеромонаха, который служил в Преображенской церкви. Дело было к вечеру, я постояла на службе и потом преподнесла ему пасхальные гостинцы: Он сказал:

– Ко мне приехали гости – братья из далекого монастыря, так что пошли ко мне праздновать.

А надо сказать, что праздновать с монахами – очень хорошо. Во-первых, весело – у них всегда в душе есть что-то детское, непосредственное, незадубелое от нашей житейской взрослой жизни, волочащей человека, порой мордой вниз, по праху земному. А во-вторых, они и празднуя – богословствуют.

В общем, за этой дружественной трапезой время, как говорится, промелькнуло, и я опоздала на последнюю электричку. Денег на такси – нет. А у родителей, как было мне известно, в этот день собиралось множество гостей – и мой брат с семьей, и друзья, и все – с ночевкой. Так что для меня там точно бы не нашлось «где главу преклонить».

– Ничего, – сказала я своему другу-иеромонаху. – Все же я могу там у родителей на кухне пересидеть до первой электрички.

– Вот и хорошо, а мы тебя проводим. И они пошли меня провожать.

Но Пасха была ранняя, подмораживало, и мы, обольщенные солнышком, с утра наобещавшим всем земным тварям – разнеживающее тепло, так продрогли в своей одежонке, что аж зуб на зуб не попадал.

– Ладно, – сказала я, когда мы, дрожа, остановились у родительских ворот, – пошли греться. Окна уже темны, видимо, все уже улеглись спать, но я буду не я, если родители заперли на ночь дверь.

И точно, дверь была открыта, мы вошли, расселись на теплой кухне, поставили чайник, достали из холодильника снедь и продолжили пир. Дом, со всеми насельниками, гостями и доберманами, спал безмятежным пасхальным сном.

Так мы просидели в непринужденной беседе часов до шести утра, когда уже выглянуло солнышко и в его рассветных лучах послышался перестук далеких поездов, помыли посуду и ушли, никем не замеченные, с легким пасхальным песнопением на устах. Так никто из ночевавших в ту ночь на даче и не узнал, какие там гости пировали посреди их снов… У святых – бывало, львы возили воду на спине, а у нас, каких собак ни возьми, ни одна не охраняла дом: дрыхли себе без задних ног, что бы ни было, в ощущении полной безмятежности и блаженства, нежась в лучах любви и летая во сне…

16

Так вот, как только родители переехали в Переделкино, они стали обрастать все новыми и новыми питомцами. В один прекрасный день папа привез с птичьего рынка двух белых китайских гусей – Цезаря и Клеопатру. Китайские гуси – точно такие же, как наши, отечественные, деревенские, только раза в четыре больше. Когда такой гусь вытягивает ввысь шею, голова у него оказывается на уровне моего подбородка, а я все-таки не такая маленькая. А когда они распахивают крылья, то ширина размаха равна моим объятиям. У них огромные лапы, крепкий клюв и зычный голос. Когда такой гусь идет на тебя по лесной дорожке, воинственно гогоча, бесстрашно вскидывая клюв и хлопая крыльями, становится страшно – тем более что за убегающим он сразу пускается в погоню. А если за тобой несутся два таких гуся, то, конечно, никакие собаки для охраны дома уже и не нужны. Папа поселил их в сарае, свил им там гнездо, а на зиму включал для них рефлектор. Каждое утро, принося им корм, он тщательно обследовал весь сарай и ликовал, если находил снесенное за ночь яйцо. Тогда он загонял Клеопатру, красовавшуюся уже на свежем воздухе, обратно в сарай и заставлял ее высиживать это яйцо. И один раз он все-таки добился своего – из яйца вылупился гусенок, которого назвали Антоний. Вскоре он перерос папашу и развернул на наших глазах древнегреческую трагедию, принявшись ухаживать за своей маменькой Клеопатрой, а старика Цезаря побивать, пока не заклевал его насмерть.

Помимо гусей у родителей жил козленочек Пегас, который в конце концов превратился в огромного козла. Поскольку он поначалу был такой трогательный и беззащитный, родители поселили его в доме, где он сразу освоился, запрыгивал на диван, а потом и на стол, где ел что попало и пил из всех емкостей, и вообще проявлял навыки козла высокогорного. Жевал же он все, что попадалось ему на глаза – велосипедные запчасти в специальной сумочке из кожезаменителя, обувь, занавески, покрывала, коврики. У одной знатной американки, легкомысленно согласившейся попить с нами чаю, он моментально сгрыз кокетливые розочки на кожаных туфельках, пока она под столом покачивала ножкой в этой туфельке – покачивала сначала одной ножкой, потом другой.

И вот когда этот милый Пегасик постепенно сделался уже преизрядным, настоящим вонючим козлом, папа решил его переселить в сарай к гусям, но не тут-то было: он все время рвался в дом и бодал рогом дверь.

Тогда наш дорогой владыка, у которого и в Москве, и под Москвой были верные чада, предложил нам завести еще и козочку, чтобы козлы жили семьей в специальном загончике, мирно паслись на травке, коза поила бы нас целебным молоком… А такая коза «на выданье» как раз, оказывается, была у одного из подмосковных духовных детей владыки, и сам этот хозяин козы вызвался перевезти ее из-под Загорска в Переделкино. Но, как назло, в Москве у него сломалась машина, в которой сидела коза. А дело шло к ночи. А коза в сломанной машине уже мятется. И вот видит этот хозяин козы, что стоят они прямо возле дома одного благочестивого человека, составителя и редактора житий святых, старого знакомого нашего владыки. Дай, думает, зайду.

Поднялся к нему:

– Мил человек, или козу мою до утра у себя передержи, пока я машину не починю, или сам на своей машине отвези ее в Переделкино.

Но этому благочестивому человеку было жалко своей машины для козы, и он предпочел впустить ее в дом и поместил ее в ванне. Они сена ей туда накидали, капусты, морковки. Но она от ужаса там так и померла…

17

Вместо козы у моих родителей появился огромный вороной конь Вамбат. За ним тянулась трагическая история, и папа отдал ему свой гараж. Конь этот принадлежал англичанам, снимавшим дачу где-то неподалеку, в Переделкине же. И с молодым хозяином случилась беда: он попал в аварию и погиб, а жена его с маленькими детьми тут же уехала в Англию и коня бросила на произвол судьбы. Его взяла себе девушка-лошадница, которая ухаживала за ним еще при хозяине. Но сама она жила в крошечной квартирке в Солнцево, и коня ей решительно некуда было деть. И вот, проходя мимо дачи моих родителей и увидев через заборную хилую сетку вольготно разгуливающих гусей, собак и козла, она, набравшись храбрости, вошла в дом и попросила приютить еще и осиротевшего бездомного коня с тем условием, что сама будет его поить-кормить, чистить и выгуливать, а кроме того – научит нас всех на нем скакать.

Ну, мою десятилетнюю младшую дочь она действительно научила – та бесстрашно вскарабкивалась на него, подставив стремянку, и, натягивая поводья, по-хозяйски пришпоривала его пятками. Вскоре и я попросилась покататься и довольно неуклюже, как-то «по-бабьи», на него взгромоздилась, с ужасом обнаруживая, что земля осталась слишком уж далеко внизу. Но девушка ласково потрепала коня по морде, сунула ему в зубы кусок сахара, и мы двинулись за ворота. Я уловила ритм его движений, забрала поводья и, плавно покачиваясь в седле, как настоящая наездница, двинулась по дорожке, сделав девушке знак рукой, что справлюсь и без нее. Тем более что моя младшая дочь шла рядом с конем и от нее исходили уверенность и сила.

И тут я увидела, что впереди, по той же дорожке, удаляясь от меня, в своем неизменно белом летнем костюме идет Вознесенский.

– Андрей Андреевич, – окликнула я его. Мне так хотелось, чтобы он (или кто-нибудь другой, кто угодно) увидел меня сейчас – непринужденно гарцующей на вороном прекрасном коне. Словно это для меня так обычно, словно это я так всегда, даже и не стоит и удивляться, а что такое?

Но он не только не обернулся на мой зов, но и свернул в калитку Дома творчества. Я поскакала за ним. Что ж, Дом творчества – для моего замысла самое подходящее место – там как раз время полдника, писатели напились чайку, теперь прогуливаются… Почтеннейшая Анастасия Ивановна Цветаева, даже по летнему времени в пальто и ботах, с подружкой Куниной, и в старости оставшейся этакой «интересанткой»… Марлен Кораллов – старый лагерник, окрепший в борьбе. Евгений Михайлович Винокуров – мой учитель еще по Литинституту. Липкин с Лиснянской – трогательная парочка. И тут я, вносящая заметное оживление в писательские будни – с развевающимися белыми волосами ниже лопаток на вороном коне:

– Как поживаете, Семен Израилевич? Что пишете, Инна Львовна?

Мы свернули с дороги, и я, пригибая голову к самой гриве, едва вписалась в калитку – так огромен был мой прекрасный конь. Проехали вальяжно по аллее к главному корпусу – хм, никого! Продефилировали к беседке – ни души. Потоптались перед крыльцом – Дом творчества будто бы вымер. И Вознесенкий куда-то пропал. Так ни с чем и отправились через главные ворота: может, хоть там кто-то есть… Но и там – тишь да гладь. Что ж, придется еще раз сюда приехать – тем паче что теперь можно хоть каждый день так вот гарцевать, а там, глядишь, и скакать при луне по знаменитому пастернаковскому полю – туда-сюда, туда-сюда!

Направились вдоль этого поля к себе. Конь изредка останавливается, голову опускает к земле, травку щиплет. Вокруг птицы щебечут. Дочь моя – десятилетняя, румяная – землянику в канаве ищет. Покой разливается в природе. Солнечные лучи пронизывают верхушки сосен насквозь… И вдруг – с поля раздалось зазывное и радостное лошадиное ржанье. Я повернула голову: вдали паслась деревенская кобыла и вот, увидев нашего Вамбата, этакого красавца, вострубила и понеслась к нему. Но и наш возмутился духом. Вскинулся вдруг, ушами запрядал, стал раздувать ноздри, копытом бить и вдруг как встанет на дыбы да как заржет ей в ответ! У меня аж в глазах потемнело, дыханье сперло, ухватила я его за шею – вот-вот сорвусь. А он опять – бах на передние лапы и снова копытом бить. Напрягся весь. Чувствую – сейчас в пампасы рванет, примериваюсь уже, как бы мне половчее с него упасть. И тут моя десятилетняя дочь хватает поводья, повисает на них, то есть попросту «коня на скаку останавливает», как заправская русская женщина, а мне командует:

– Скорее слезай, я его не удержу.

Ноги у меня подкашиваются, одна вообще в стремени застряла, кое-как я выпуталась, оставив сандалию прямо там, свалилась бесформенным кулем, с босой ногой, а конь вырвался наконец и умчался в даль. Девушка-лошадница долго потом его ловила, лишь к утру привела в гараж.

В общем, порой этот Вамбат заставлял нас потрепетать. Обычно девушка уводила его пастись на дальние пастбища, но порой просто привязывала где-нибудь на участке, и он мирно щипал траву. И вот в какой-то момент он начинал скучать и пробовать свою силушку. Ретивое в нем взыгрывало. И тогда он срывался с веревки и начинал носиться вокруг дома, резвился. Собаки его панически боялись. Гуси забивались в сарай. Козел отсиживался под кустом. Ну и нам приходилось сидеть в своем убежище, пока не появлялась его девушка-лошадница и не усмиряла его.

А потом папа умер, и кончилась эта жизнь. Девушка продала Вамбата новым русским, козла мы с братом отдали крестьянину с козами, а гусей – Антония и Клеопатру – селянину с гусями. Кошек, которых расплодилось великое множество, подкинули в детский туберкулезный санаторий, оставили себе только собак да белую крысу, которую моя младшая дочь отбила у злобных мальчишек. Она принесла крысу домой, сама пошла купить ей что-нибудь вкусненькое и оставила мне записку: «Мама, крысу не бойся. Она дико ративная».

18

Итак, неделя. Неделю всего-то мне и надо пережить, чтобы дождаться моей радости, вот уж действительно «нечаянной», моей золотой собачки. Будем считать, что я ее отдала сыну просто погостить: пусть там пообщается с людьми, с кошками, поиграет, побегает, ей же у меня скучно. Вон зашла ко мне моя соседка Людочка:

– Я пришла познакомиться с твоей овчарочкой, чтобы она с самого детства ко мне привыкла, знала, что я – своя. А то она вырастет и будет меня кусать.

– А нет больше собачки, – сказала я, чувствуя, как защемило мне сердце. – Отдала я ее. Сыну.

– Да? Ну что ж, и правильно. Ты же надолго так уезжаешь из дома, а как она тут одна? У меня у дочки такая же история – собака без нее тоскует, грызет все: провода, стулья, занавески, сапоги… Но дело даже не в этом. Говорят, у собак от одиночества развивается невроз. Заболевают они.

– Да? А я как раз хочу ее через неделю обратно себе забрать. Тоскую очень. Плачу, белугой реву.

– Ну это я могла бы понять, если бы ты была одинокая женщина… Это нормально. Но у тебя – столько деточек, столько всего!

…Что ж, вот и хорошо, если Тутти побудет несколько дней в мастерских у сына: там много людей, это ей прививка от невроза. А потом она вернется домой. Увидит меня, запрыгает, перевернется на спинку, подставит животик: сдаюсь! Я твоя! Я ее возьму на ручки, поцелую, посажу в ванну, вымою, вытру, и она уснет у меня на коленях, сладко повизгивая. И не надо тут мудрствовать лукаво! Если Господь мне через дорогого владыку эту собачку послал, то и вся моя жизнь как-то само собой выстроится с учетом ее присутствия.

А тут опять Лилия Семеновна – вдова поэта Чичибабина из Харькова звонит:

– Ну что, вы приедете? Я хотела сказать ей:

– Нет, к этому времени уже Тутти вернется, не с кем ее оставить!

Но вдруг подумала – а если бы это я вечер памяти моего отца устраивала и второй год просила бы приехать на него какого-то человека, а он бы все отказывался и ссылался на то, что завел собаку, – как бы я была оскорблена!

– Конечно, приеду! Ждите меня!

Ну вот, снова здорово. А куда собаку? А собачий невроз? Ах, Тутти, Тутти, ты – это выбор образа жизни, выбор судьбы…

19

Вспомнила я ту, прежнюю, жизнь – и какой же радостью на меня пахнуло из родительского дома: вокруг советская власть, а там – рай, рай! В Поганкиных палатах в Пскове я видела икону рая: Адам и Ева разгуливают, блаженные, в окруженье домашних зверей и птиц – козы там вокруг них мирно пасутся, лошади, гуси, и Бог взирает на Свое творенье, которое «добро зело».

А Христос, Который в Евангелии поминает змей и голубей: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби»; небесных птиц: «не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец Небесный питает их»; указывает на овец: и ради такой – одной-единственной, заблудшей, паршивой, можно сказать, овцы пастух бросает все стадо и отправляется ее искать – иногда в ночь, по горам, и радуется, ликует, когда найдет! Говорит Он и про осла с ослицей: «Они надобны Господу»!

Но есть и хищники, от которых Христос предостерегает Своих учеников: «…посылаю вас, как овец среди волков». Или: «Скажите этой лисице, Ироду…» И еще Он предупреждает: «Остерегайтесь же людей» – Евангелие от Матфея, глава десятая, семнадцатый стих.

А ведь как я порой отчаянно сопротивлялась, видя совсем другую картинку: с погрызенной мебелью, изодранными колченогими стульями и диванами, на которых так налипла шерсть, что она при малейшем касании цеплялась к одежде – вечно я ходила, обирая с себя волоски, будто вывалялась в собачьей конуре. Ах, как порой меня раздражал этот дом, который невозможно было убрать: как ни чисти его, как ни мой, а все равно – черный от стершегося лака паркет, отодранный от пола или потертый линолеум, заляпанные обои в жирных пятнах. После целого дня упорных трудов в поте лица, надраиванья полов, пылесоса, заделыванья дыр и маскировки лохмотьев эффект был столь мизерен, что, встречая гостей, невозможно было удержаться от сконфуженного восклицанья:

– Ой, простите, у нас сегодня совсем не убрано!

Словно обычно у нас все блестит и сверкает чистотой и порядком, а сегодня – увы! – мы все испачкали, набросали, порвали и растоптали.

В тайне, подспудно, я с подросткового возраста сопротивлялась этой родительской распахнутости и, прости меня Господи, безалаберности. Этому огульному, просто грузинскому гостеприимству: заходи, дорогой, гостем будешь! Впрочем, я и сама, несмотря на это внутреннее сопротивление, вносила сюда свою лепту: вечно у нас, еще в двухкомнатной квартире на Кутузовском, кто-то гостил, ночевал, жил из числа моих друзей. То это были мои приятели-аспиранты из Тбилиси, которых я широким жестом пригласила пожить у нас, пока они не снимут квартиру, и они больше месяца жили в комнате с моим братом, а я ночевала на раскладном кресле на кухне, то это были какие-то мои несчастные подруги, пребывавшие в конфликте со своими матерями, то поэтесса из Харькова, приехавшая подавать стихи на творческий конкурс в Литературный институт, то девочки из Ленинграда. А потом уже, когда я вышла замуж и мы стали жить с моим мужем и детьми, с родителями и моим братом, а потом и его семьей в большой квартире в Астраханском переулке, ночевавшие гости у нас вообще не переводились: кто-то где-то у кого-то ночевал. У нас в эту пору это были в основном переезжавшие из монастыря в монастырь монахи, у моего брата, который учился в Щукинском училище, – загулявшие молодые актеры, у родителей – иногородние друзья, родственники из Ленинграда, гости из Варшавы. Порой дело доходило до того, что в ванной или на кухне можно было в любое время дня и ночи встретить абсолютно незнакомого человека и при этом не выказать ни удивления, ни подозрения. Так к нам запросто мог бы, как на свадьбу, где друзья жениха не знают друзей невесты и наоборот, затесаться какой-то совсем посторонний, чужой человек с улицы и обрести здесь на долгое время и кров и стол.

Но однажды мама сама привела в дом такого уличного бездомного человека: он исхудал, почернел, оброс щетиной, был голоден до лютости, оборван и буквально смердел. Но мама сказала отцу:

– Ты же его не выгонишь, он – фронтовик! Его кто-то преследует, надо его спасти.

И папа смирился. А мама, прямо с порога, как евангельская героиня, усадив его в кресло, собственноручно вымыла его ужасные ноги в тазике с бадузаном и – ручаюсь! – вытерла бы их длинными волосами, если бы таковые у нее имелись, накормила борщом и котлетами, налила рюмку, дала папину чистую рубаху с брюками и носками, и к ужину он, успев принять ванну, выглядел уже вполне сносно. Так он прожил у нас недели две, рассказав свою печальную повесть о том, как его родственники, позарившись на его комнату в квартире, поместили его в сумасшедший дом, откуда он сбежал, приехал в Москву, где и погибал от голода и холода, пока его не подобрала мама.

И вот, несмотря на такие потрясающие истории, что-то во мне протестовало против всего этого смерча, вихря, который постоянно крутился у нас в доме, против шатких кресел с отломанными ручками и книжных шкафов, которые кренились набок, против вырванных с корнем розеток, перегрызенной проводки, пятен, подтеков, закамуфлированных, правда, маминым роскошным зимним садом, который и по стенам и по потолку тянул свои вечнозеленые отростки и время от времени взрывался то красными цветками, то желтенькими лимончиками. Все у нас как в фильмах Чаплина: сел на стул, а ножка – бац – и ты на полу: как смешно! Или хлопнул дверью, а картинка, болтавшаяся на расшатанном гвозде, тебе на голову – хряп! – ха-ха-ха.

Мне хотелось, как бы это выразиться, – эстетизма, несмотря на то, что заходивший тогда к нам довольно часто и всегда почему-то с неизменной черемшой и перчиками наш друг Лева Рубинштейн уверял меня, что человек, имеющий детей, не может быть эстетом.

Ну ладно, пусть не вполне эстетом. Пусть просто человеком, который проснется утром в чистой, изящно убранной комнате, спокойно умоется холодной водой, выпьет в тихом созерцании чашечку кофе из тонкой чашечки, сядет за письменный стол, где аккуратной стопкой лежит писчая бумага, а рядом в стаканчике возвышаются отточенные простые карандаши и ручки, симметрично им располагается тяжелая лампа, а чуть поодаль ждет своего часа расчехленная пишущая машинка. И чтоб к этому его письменному столу никому больше не было доступа. Вообще лучше, чтобы это был отдельный кабинет, который бы запирался изнутри на ключ, и этот, в принципе, невзыскательный, неприхотливый, человек там бы сидел и творил, игнорируя требовательный стук в дверь поденной заботы. Вот лично я так бы и сидела там и неделю, и две, не выходя, а пребывая в затворе.

И вот в таком подвиге отречения от всего житейского, в таком суровом воздержании и бдении я, возможно, и смогла бы восходить к творческим вершинам и создать когда-нибудь «прекрасное» из этой «тяжести недоброй».

А вместо этого я работала по ночам на кухне, дождавшись, когда наконец все кто в доме – и свои, и чужие – улягутся спать. На этом столе – и от своих, и от чужих – всегда оставалась немытая посуда – горой. Какие-то грязные кастрюли, закоптелый чайник. Я это все брала в охапку, переносила в мойку и, смахнув крошки, усаживалась писать.

Нет, конечно, бывали дни, когда и я, и мой брат, и даже мой муж, не вытерпев хаоса, выходил на бой с этим царством разгулявшихся грязных обнаглевших вещей. Но результаты оказывались столь мизерными, эфемерными и краткосрочными, а усилия столь громадными, что, казалось, и не стоило затеваться: тут же кто-то приходил, ел-пил, оставлял следы грязных ботинок, пепельницу, полную окурков, пустые бутылки, сломанный стул. Но вообще-то всегда бывало так весело! Этакая итальянская семья, где повсюду сушатся пеленки, простынки, и все говорят разом, одновременно, громко и экспансивно. Теперь уже, в принципе, и не так важно что…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?