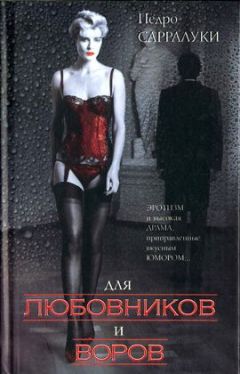

Текст книги "Для любовников и воров"

Автор книги: Педро Сарралуки

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

Беседа продолжалась в гостиной. Когда Полин зашла на кухню, промокая полотенцем свои длинные волосы, я тушил порей. Она вызвалась помогать мне. Я посмотрел вокруг, чтобы найти какое-нибудь занятие для нее, и увидел проволочную корзинку, полную маленьких золотистых яиц. Среди своих экзотических птиц издатель держал несколько куриц. Поутру он первым делом, до завтрака и душа, отправлялся в птичник, чтобы собрать яйца и карандашом написать на каждом из них число. Я попросил Полин, чтобы она нашла самые свежие, помеченные сегодняшним или вчерашним числом. Она свернула полотенце тюрбаном на голове и очень старательно стала вынимать яйца из корзинки и осторожно раскладывать их на столе, боясь, как бы они не упали на пол. Я хлопотал у плиты и наблюдал за ней краем глаза. Глядя на Полин, я боролся с искушением подойти к ней. Что-то в ее плечах, в движениях рук с невероятной силой притягивало меня. Насколько я помню, это была первая женщина, показавшаяся мне не только привлекательной, но и приветливой. Потом все произошло как-то само собой. Я не подошел к Полин, но мои ноги сами скользнули по полу и очутились рядом с ней. По крайней мере так мне показалось. Я нагнулся над столом и придвинул свою голову к ее, притворяясь, будто тоже внимательно разглядываю надписи на яйцах. Я чувствовал на своей щеке исходившее от Полин тепло. Я не знал, как объяснить ей свое внезапное приближение и что делать потом, но Полин сама разрушила чары этого затянувшегося мгновения. Она повернулась ко мне, собираясь что-то сказать. У меня мелькнула мысль, что я упаду в обморок, устроив настоящий погром среди разложенных рядами яиц. Но раздался голос не Полин, а чей-то другой.

– Ну и ну! Мы точно в деревню приехали! Ты видел это, Фабио?

Маленькая, растрепанная и промокшая до нитки женщина смотрела на нас с порога. На ее плече висела холщовая сумка. Вслед за женщиной вошел высокий широкоплечий мужчина. У него были напряженно сжатые челюсти и какой-то отсутствующий взгляд – казалось, этот человек уделяет внешнему миру внимание лишь для того, чтобы не наталкиваться на предметы. Мужчина сосредоточенно морщил губы, как будто был погружен в неприятные размышления.

– Ты видел эти ряды яиц? – вновь заговорила женщина. – Что они тебе напоминают? Ничего? Так мать Набокова раскладывала на столе грибы, которые собирала в своем имении Выра.

– Набоков, Набоков. Что, черт возьми, все вы в нем нашли? О чем он писал? Он садился за свой письменный стол и описывал кружение мухи. Он не был настоящим писателем, а всего-навсего мастером деталей. Моя тетя Энграсия тоже пишет замечательные акварельные зарисовки своего сада. Грибы! Мне лично нравится Бальзак.

Он взял яйцо. Забывшись во время своего собственного монолога, он небрежно подбросил его вверх. Мне запомнилось, что это было яйцо, датированное двенадцатым апреля, и когда жонглер произнес имя автора «Человеческой комедии», оно выскользнуло у него из пальцев и разбилось. Это было похоже на протест с того света. Женщина кинула сумку на пол и подошла к нам с Полин. Только тогда мы наконец разогнулись, так как всю предыдущую сцену наблюдали, подняв головы и не двигаясь, как натуралисты, прерванные посредине своей работы.

– Фабио страдает, – сказала она нам. – Он так страдает, что у него нет времени на размышления, они его даже и не интересуют. А вы страдаете?

Этот вопрос, риторический и пустой, вызвал во мне лавину новых чувств. Полин же, напротив, ответила просто и непринужденно:

– Я сильно страдаю, но забываю об этом. То есть я сразу же отвлекаюсь. Страдания для меня – все равно что люди, по которым иногда очень скучаешь, но никогда не находишь времени, чтобы позвонить им по телефону.

– Значит, ты счастлива, – сказал издатель, заходя на кухню со стаканом вина в руке; его щеки горели от жара камина и выпитого спиртного. – Ты будешь счастлива, а я проведу всю жизнь в ожидании твоего звонка.

Пако казался Вакхом. Даже редкие волосы издателя, растрепанные из-за его привычки постоянно проводить рукой по голове, чем-то напоминали венок из виноградных листьев.

– Теперь мы все в сборе, – продолжал Пако. – Познакомьтесь: это Исабель Тогорес и Фабио Комалада. Это ночь и день, белое и черное. Вместе они написали бы великий роман, но они упорно хотят оставаться двумя разными людьми.

Не знаю почему, но эти слова заставили меня примириться на некоторое время со своим поварским ремеслом, с наставлениями моего отца и даже с необходимостью выносить жестокий приговор порею. По-видимому, за эти выходные Пако заразил меня своим вакхическим духом, оставшимся во мне на всю жизнь. Едва ли существует что-то лучшее, чем некоторые моменты в этом возрасте, к сожалению, таком мимолетном, когда ты открываешь новые грани своего характера и не перестаешь удивляться, видя себя не таким, каким всегда считал, а более сложным и одновременно более загадочным. Стоя на кухне рядом с Полин и с восхищением глядя на этого старого философа, столь походившего на Жозепа Пла и Вакха, я понял, что мое счастье не в великих предприятиях, а в наслаждениях, даже если они всегда будут маленькими, случайными и мимолетными. Возможно, именно благодаря этому. Что может сравниться с удовольствием внезапно ощутить аромат жасмина, неизвестно откуда появившийся и вновь унесенный ветром?

В домике для гостей были спальня и гостиная с большим диваном у камина. Издатель, еще не раскрывший нам своих замыслов, поставил там пару столиков, которые должны были служить письменными столами. Они были простенькие, но там имелось все необходимое: кожаные папки, листы чистой бумаги и старинный чернильный прибор для перьев, карандашей и шариковых ручек. Я отнес багаж супружеской пары в отведенную им комнату и поставил его на деревянную скамейку у кровати. Потом я включил обогреватель, откинул верхнюю часть покрывала, взбил подушки и вернулся в особняк, чтобы приготовить другие комнаты. На втором этаже находилось три спальни, не считая комнаты самого издателя. Они предназначались для остальных гостей.

Для Полин, на которую заранее не рассчитывали, Пако отвел место в своем собственном кабинете. Это была небольшая, заваленная книгами комната рядом с гостиной, занимавшая пристройку, где в прежние времена находился хлев. Мне эта комната казалась самым интересным местом в доме. В трех стенах были проделаны узкие окна, втиснутые между полками, полными книг. В дождливую погоду эта комната делалась похожей на душную подводную каюту, какой я представлял себе каюту капитана Немо в «Наутилусе».

Я вошел, чтобы включить обогреватель и постелить постель. На столе издателя лежало несколько экземпляров книги Фабио Комалады. Она называлась «Ласка животного», и на обложке была изображена женщина, на которую накинулось волкоподобное чудовище. Много лет спустя я узнал эту акварель на выставке работ Эмиля Нольде. Я открыл наугад одну из книг и прочитал несколько абзацев, в которых главный герой рассуждал о необходимости погружения в бездну разврата. Эти строчки показались мне не столько волнующими, сколько слишком искусственными. Я прибрал комнату и отправился накрывать стол для ужина.

Пако, с налившимся кровью лицом и торчавшим из кармана пиджака галстуком, сказал, чтобы я поставил прибор и для себя. Я попробовал отказаться, так как предпочитал наблюдать за всем со стороны. Однако издатель настаивал с добродушным, но властным упорством, которому невозможно было противостоять. Пако было просто не узнать. Обычно он всегда излучал буйную энергию, которая, однако, никогда не переходила в эйфорию. Но в тот вечер издатель, казалось, чувствовал себя несказанно счастливым в этом обществе: как принц-мизантроп, решивший посетить дворцовый бал, – возможно, лишь для того, чтобы оживить воспоминания о более счастливых днях. Антон Аррьяга пил четвертую рюмку виски. Умберто Арденио Росалес, развалившись на диване и положив одну руку с заплывшими жиром пальцами на свой внушительный живот, озирался с недовольным видом. На кухонном столе стояло уже несколько пустых бутылок из-под вина. Лишь Фабио и Полин держались отдельно от всей компании. Как только Пако довольно необычным образом представил писателя, Полин моментально забыла про яйца и объявила себя страстной поклонницей его таланта. Они тотчас нашли укромный уголок и сидели там, даже не притронувшись к стаканам с вином и ведя вполголоса доверительную беседу. Из их диалога можно было услышать лишь раздававшийся время от времени смех секретарши.

Огорченный, я смотрел на них, думая, что это слишком походило на невыносимое секретничанье моих друзей с их девушками. Однако я понял, что в моих чувствах происходили важные изменения: уединение Фабио с Полин не вызывало во мне той зависти, какую я испытывал к своим друзьям, когда они обгоняли меня на шоссе с испуганной, но счастливой девушкой; то, что я чувствовал теперь, была первая зарождающаяся ревность, похожая на панику потерявшегося ребенка. В тот вечер я сделал много значительных, хоть и бесполезных, открытий. Привычка к самоанализу придает поразительную ясность уму, однако поначалу от нее мало проку: первые женщины, которых ты желал, никогда не узнают, что когда-то в мечтах они принадлежали тебе.

С необычной для моего характера живостью я поспешил на кухню готовить омлет с укропом, для того чтобы поскорее прервать разговор писателя с секретаршей. Как только я сообщил Пако, что ужин готов, он неожиданно зазвонил в колокол, подвешенный к балке. Звон был таким гулким, что все мы почувствовали, как удары колокола отдались у нас в животах каким-то урчанием. Долорес недовольно вскрикнула. Даже Полин и Фабио, погруженные в свои излияния, встревоженно обернулись.

– Ужин подан, – сказал издатель, которого я впервые видел слишком увлекшимся своей игрой. – Этот колокол принадлежал трапезной монастыря, и мы будем использовать его здесь для той же цели. Наш повар будет звонить в него два раза в день. Это молодой маэстро. Конечно, не как звонарь – это искусство требует долгого обучения, – а как кулинар. Я прошу вас, слыша звон колокола, отрываться от всепоглощающего творческого процесса и приходить отведать приготовленные им блюда.

– Вот тебе раз, – сказала Исабель Тогорес, ставя свой бокал на стол и покосившись на порей, – ведь мы приехали сюда, чтобы отметить твой день рождения, а не работать.

Все сели за стол – при этом каждый сам выбрал себе место. Однако, как это часто случается, с того вечера все придерживались раз и навсегда заведенного порядка. Когда однажды Долорес села на место Умберто Арденио Росалеса, он с той же бесцеремонностью, с какой вырвал у меня зонтик под дождем, попросил ее пересесть. Мне кажется очень странным, что мы принимаем за обычай то, что было не более чем случайностью. Иногда у меня даже возникали подозрения, что ощущение порядка, а следовательно, и место каждого человека в мире, – всего-навсего условность. Как бы то ни было, в тот вечер я оказался сидящим рядом с издателем и, чувствуя себя очень неловко, поднялся, чтобы обслуживать гостей.

– Этот парень настоящий джентльмен, – сказал Пако, увидев, что я начал с дам. – Он учится кулинарному искусству, читает классиков, все замечает и воздерживается от комментариев. Он далеко пойдет.

– Не знаю почему, но мне кажется, что это упрек в адрес твоих авторов, – ответила ему Исабель, которая не могла оставить намек неразъясненным.

– Ты ошибаешься. Я вас упрекаю только за то, что вы так дорого мне обходитесь. Для того чтобы заплатить вам, мне пришлось продать половину моей маленькой империи. Сейчас вы зарабатываете больше, но все же вы менее значительны, чем хотелось бы.

– Как вкусно! – с восторгом сказала Полин, которой дела не было до критики издателя и высокой стоимости всего в этой жизни.

Я хотел поймать ее взгляд, но она смотрела на издателя. Умберто Арденио Росалес и Фабио Комалада тоже высказали свое одобрение. Только последний одарил меня улыбкой, но я отвел глаза, охваченный смущением и беспричинной обидой. Антон Аррьяга еще не попробовал кушанье. Он нервно курил, а свободной рукой придерживал стоявший на столе стакан виски, как будто боясь, что кто-нибудь его отнимет.

– Я думаю, что Пако собрал нас здесь не только для того, чтобы отметить свой день рождения, – веско изрек Умберто Арденио Росалес.

Издатель кивнул с довольным видом, налил себе еще вина и подождал несколько секунд, оглядывая присутствующих.

– Мне исполняется семьдесят лет, в течение которых я с упоением наслаждался литературой. Я хочу попросить вас об услуге. В определенном возрасте склоняешься к мысли, что твоя жизнь была большим недоразумением. Мне кажется, что я должен был быть русским князем, сатрапом в древней Персии или парижской проституткой. Не знаю, почему мне это пришло в голову. Короче говоря: вы мои лучшие авторы, и мне бы хотелось, чтобы каждый из вас написал за эти выходные рассказ на тему «Недоразумение». Я хорошо бы вам заплатил, а потом выпустил бы эти рассказы небольшим сборником и подарил бы его своим немногочисленным друзьям.

– Это заказ? – немного обиженно спросил Умберто Арденио Росалес.

– Это был бы не первый твой заказ, – ответила ему Исабель. – Про тебя говорят, что у тебя есть целая команда, которая пишет тебе статьи о винах Мадейры и чудовищах Бомарцо.

– В редакции журнала все были в истерике, – подтвердила Полин под устрашающим взглядом своего шефа. – У них были уже готовы фотографии, но они не могли найти никого, кто бы знал, что Бомарцо – это место, а не только роман.

– Сарамаго говорит, что романы – литературные пространства, – заметил Антон, не выпуская из рук стакана с виски.

– В общем, – пояснила Полин, пожимая плечами, – я имею в виду тот парк в Италии, который разбил горбун, сошедший с ума от любви. По крайней мере так мне рассказывал Умберто. И обещал свозить меня туда… когда-нибудь.

Постепенно на улице все затихло. Казалось, что гости Пако разговаривают в глубине пещеры. Я заметил, что капли уже перестали стучать в оконные стекла. Значит, дождь закончился. Я подумал о своем велосипеде, брошенном где-то возле дороги. Представив его лежащим там, в наступившей после бури тишине, я испытал щемящее чувство тоски. Как ни странно, но я, сам любивший бывать один, не мог выносить чужого одиночества. В то время я испытывал сильные угрызения совести из-за заброшенности других – старичка на тротуаре, собаки, обнюхивающей мусор, даже фонаря, стоящего возле поля, – как будто я был единственным, кто мог составить им компанию.

– Можешь взять любой из моих рассказов, – предложила Исабель Тогорес. – У меня уже есть семь законченных. И все прекрасно тебе подойдут. Я назову книгу «Воображаемые жизни», но она ничего общего не имеет с Марселем Швабом или Андре Жидом. Это реальные истории людей, которые на самом деле были не тем, чем казались: двойной шпион во время «холодной войны», низенький кинолюбовник, вынужденный всегда ходить на каблуках, отец семейства, ходивший по ночам искать мальчиков на проспекте Лус, красотка, жившая в 50-е годы в Барселоне…

– Это мне не подходит, – поспешно ответил Пако. – Это должны быть неизданные рассказы, написанные или по крайней мере начатые в моем Доме в эти выходные.

– Ты требуешь от нас, чтобы мы были лучше, чем мы есть на самом деле, – сказала Долорес с грустной улыбкой. – Но я принимаю предложение.

– Я тоже, – подал голос Фабио Комалада. – Эта идея мне нравится. Должен признаться, как это сделал в свое время Вольтер, что я своего рода Дон Кихот, выдумывающий страсти для того, чтобы поупражняться.

Он бросил на Полин выразительный взгляд, который она восприняла как любезность, но мне этот намек показался скорее оскорбительным. Женщины всегда легче поддаются влиянию чар, чем доводам логики.

– Какие вы медлительные! – прогремел вдруг голос Антона Аррьяги.

Он поднялся, пошатываясь. Он не притронулся к еде, и виски на него сильно подействовало.

– Вы медлительны, ужасно медлительны. Вы все еще обсуждаете это предложение, а у меня уже есть история.

Так было положено начало исполнению замысла Пако, и пришли выходные, запомнившиеся мне на всю жизнь. В тот вечер мы не засиживались за столом. Гости продолжали говорить обо всем подряд, подшучивая друг над другом и обмениваясь колкостями, но все же что-то изменилось. Хотя все были очень не похожи друг на друга, их объединяла некоторая отрешенность, похожая на рассеянность человека, который, разговаривая по телефону, в то же время листает газету. Все начали подыскивать тему для своего будущего рассказа. Я спросил себя, откуда они берут истории, и вспомнил, что сказал мне Пако однажды утром в городском казино. Местный журналист только что вручил ему несколько листов с напечатанным на машинке текстом. Издатель их читал. Когда я сел рядом, прерывисто дыша от того, что только что слез с велосипеда, Пако посмотрел на меня с меланхолическим видом. «Мы потеряли уважение к литературе, – сказал он мне, – уже никто не читает, но каждый воображает, что ему тоже доступно вдохновение. И вот к чему это привело: ни одного приличного ремесленника и множество посредственных писателей! Теперь ты не найдешь мастера, который сделает тебе венецианскую штукатурку. Те, которые должны были бы освоить эту профессию, слишком заняты сочинением банальностей. Они не понимают, что музам плевать на то, что они делают. Несчастные музы перечитывают Кафку, чтобы окончательно не впасть в депрессию. Запомни это, парень. Если когда-нибудь захочешь избавиться от посредственности, тебе удастся это сделать, лишь идя по стопам тех, кто стремился к этому прежде тебя, следуя творениям великих писателей. И если у тебя нет настоящего таланта, что случается почти со всеми, ты научишься таким образом скрывать свои недостатки. И еще раз повторяю тебе: не вздумай читать Флобера, пока я не разрешу!»

Когда был подан кофе, Антон Аррьяга был уже совершенно невменяемым и едва держался на стуле. В конце концов жена Антона и издатель отвели его спать. Долорес Мальном уже не возвращалась из домика для гостей. Вскоре и Полин ушла в свою каюту «Наутилуса». Так как единственной оставшейся женщиной была не очень привлекательная Исабель, Фабио Комалада, поколебавшись несколько минут, тоже решил удалиться.

Неутомимый Пако достал бутылку арманьяка и коробку гаванских сигар. Он предложил Умберто Арденио Росалесу и Исабель Тогорес сесть возле камина. Убирая со стола, я заметил, насколько более подвижно пламя свечей по сравнению с электрическим светом. При свечах все становится зыбким. Тени колеблются, умножая свои очертания. Мне это очень понравилось. Казалось, будто сомнения, за которые меня так упрекал мой отец, овладели всем домом.

Я вымыл посуду и протер стол. После этого, так как мне больше нечего было делать, я решил заняться чисткой туфель Долорес, испачканных грязью. Я придвинул табурет к столу, для того чтобы тщательно их рассмотреть. Грязь на них уже засохла. Я перерыл весь шкаф, где Лурдес хранила чистящие средства, и наконец нашел щетку для обуви. Я сел на табурет и стал осторожно, почти как реставратор, проводить щеткой по боковой стороне одной из туфелек. Красный цвет постепенно проявлялся. В гостиной слышались голоса все еще бодрствовавших гостей. Закончившаяся гроза оставила после себя ощущение спокойной умиротворенности. На улице было совсем неподвижно. Воздух застыл, как будто тучи унесли с собой даже легкий ветерок.

Я высунулся из дверного проема с туфелькой в руке. На небе кое-где высыпали звезды, но луна все еще была скрыта огромной массой плывущих черных туч. Вдруг появился пес издателя, медленно двигавшийся по направлению ко мне. Я спросил, откуда он идет. Он едва взглянул на меня и, зашагав чуть быстрее, но не меняя своей ленивой походки, вошел в дом. Услышав незнакомые голоса в гостиной, он резко остановился, как будто наткнувшись на что-то. Постояв несколько секунд в полной неподвижности, он решил укрыться под кухонным столом.

– Ты кажешься дурачком, – сказал я ему, – но думаю, ты вовсе не глуп. Ты хочешь превратиться в невидимку.

Собака никак не отреагировала на мой голос, и я снова принялся чистить туфли. Вскоре появилась Исабель Тогорес, держа между пальцами почти докуренную сигару. Она удивленно подняла брови, увидев, чем я занимаюсь, но ничего не сказала. Она лишь налила себе стакан воды и внимательно на меня посмотрела, отчего я почувствовал себя очень неловко.

– Если вам что-нибудь нужно, я к вашим услугам, – несколько неожиданно предложил я.

– Настоящие женщины всегда оставляют после себя следы, – сказала она мне после некоторого размышления. – Следы помады на бокалах, туфли на кухне, трусы, валяющиеся на полу. Не знаю, как это у них получается, но это так. Действительно так. А я кажусь лесбиянкой, черт возьми.

Она поставила свой стакан в раковину и вышла, не сказав больше ни слова. В воздухе остался запах сигары. Почти сразу же я увидел, как отправился в спальню Умберто Арденио Росалес. Издатель задержался на некоторое время, для того чтобы потушить камин. После этого он пришел пожелать мне спокойной ночи и сказал, чтобы я лег спать поскорее. Оставшись один, я пошел в гостиную, чтобы убрать стаканы и бутылки (ведь никому не нравится натыкаться поутру на остатки вчерашнего пиршества). Я потушил свечи и открыл два окна, чтобы проветрить комнату, после чего вновь занялся чисткой туфель.

Закончив свою работу, я посмотрел на нее с гордостью. Никто бы не стал сомневаться, что эти туфли ступали только по мрамору и граниту. Я подумал, что Долорес Мальном, склонная видеть все в пессимистическом свете, обрадуется, узнав, что ее туфли были возвращены к жизни. Для этого нужно было только приложить небольшие усилия. Мне нравилось проявлять упорство, придавая важность незначительным вещам. Меня успокаивала мысль, что я умел противостоять всему: чужому влиянию, своим собственным сомнениям, книгам, которые читал, и советам других людей. В детстве я любил наблюдать, как у меня заживают царапины. Это наполняло меня ощущением своего собственного могущества. Лежа в постели с открытыми глазами, я воображал себя сказочным существом, способным полностью возрождаться. Теперь же, много лет спустя, я придавал такое значение спасению туфель, чтобы убедиться, что ничто – никакая грязь мира – не может противостоять мне.

Я взял туфли и вышел из дома, собираясь оставить их рядом с дверью Долорес, чтобы она нашла их на следующее утро. Я думал, что в это время она уже спит, но на одном из письменных столов стояла зажженная свеча. Я заглянул в окно и увидел Долорес. Она сидела, опершись локтями на стол и закрыв голову руками. Я подошел к окну поближе. Перед Долорес не было ни книги, ни чистого листа. Все на столе оставалось так же, как положил Пако. Я постучал в дверь.

* * *

Неспешно открыв дверь, Долорес окинула меня таким равнодушным взглядом, как будто меня там не было и она выглянула просто так, чтобы полюбоваться ночью.

– Я почистил ваши туфли, – сказал я, протягивая их ей.

Долорес взглянула на туфли и в знак благодарности изобразила слабую улыбку. В ее руках туфли сразу же превратились в непонятные предметы. Я понял, что Долорес чувствует себя очень одинокой, что она вовсе не светская дама и ей дела нет до тротуаров Нью-Йорка и раздувшихся трупов коров. Пако был прав. Долорес Мальном жила благодаря той энергии, которую давало ей разыгрывание комедии. Я почувствовал себя очень близким ей, будто ясно осознав то, что Долорес и не пыталась мне объяснить. Возможно, именно это, а также легкость, ощущаемая мной из-за ее равнодушия, позволили мне произнести слова, на которые я всегда считал себя неспособным:

– Вы очень красивая.

Долорес снова улыбнулась и на мгновение оживилась.

– Вас, молодых, легко завлечь чем угодно, – сказала она. – Спасибо за беспокойство, но это того не стоило. Честно говоря, я терпеть не могу эти туфли.

– Они вам очень идут, – настаивал я, уже не смущаясь и слегка задетый тем пренебрежением, с каким она отнеслась к моей борьбе против всей грязи мира.

Я повернулся и пошел обратно, но писательница негромко окликнула меня. Обернувшись, я услышал странный вопрос:

– Хочешь забрать их?

Она протянула руку, и туфли засверкали в темноте. В этот момент вышла луна, и нас окутал тусклый свет, похожий на холодный дым. Буря, из-за которой я оказался в этом доме, растаяла за горизонтом.

Застыв возле плакучей ивы с туфлями в руках, я смотрел на звезды и чувствовал, как холод пронизывает меня насквозь. Долорес уже потушила свечи, но в особняке еще кое-где был виден свет. Не спали Пако и Умберто. В комнате Фабио Комалады тоже до сих пор горели свечи. В окне вырисовывался его силуэт. Фабио расхаживал по комнате, наклонив голову и сосредоточенно глядя в пол. Я забеспокоился, представив, что он может выглянуть и увидеть, как я, притаившись в темноте, наблюдаю за его окном. Я отступил на несколько шагов. Мысль, что он застанет меня за подглядыванием, внушала мне необъяснимый панический ужас. Еще в детстве, когда меня находили во время игры в прятки, я испытывал такое отчаянное волнение, как будто, обнаружив мое укрытие, другие раскрывали все мои секреты. Наверное, именно из-за этого ощущения я и полюбил искать потайные уголки, испытывая вместе с тем чувство стыда и беззащитности: прячась, я отдавался во власть того человека, за которым подсматривал. В ту ночь, глядя на силуэт погруженного в свои мысли Фабио, я не смог вынести собственной уязвимости и побежал на кухню.

Я закрыл окна в гостиной и потушил все свечи. Дом погрузился в такую мертвую тишину, что казался заброшенным. Мне не хотелось оставаться в одиночестве. Я испытывал какое-то беспокойство, как будто от дуновения или легкого поглаживания по затылку. Я поспешил закрыться в своей спальне. Пес издателя ухитрился, пока меня не было, открыть дверь и теперь лежал перед горевшим обогревателем. Я погладил пса по спине – она была такая горячая, что казалось, будто вот-вот вспыхнет. В комнате было так жарко, что моя одежда уже высохла. Я погасил обогреватель и лег в постель. Собака грустно на меня посмотрела. Я протянул руку, чтобы еще раз ее погладить. Мне не хотелось, чтобы она уходила. Собака решила притвориться мертвой – это был ее любимый трюк, и я знал, что теперь она не сдвинется с места.

В ожидании, пока придет сон, я стал размышлять о случайностях, забросивших меня в этот дом. Разве я мог предположить, когда уезжал днем из городка, что вечером буду готовить ужин для людей, которых никогда прежде не видел? Как могло случиться, что издатель, всегда такой скрупулезный, забыл заказать свечи? На каком отрезке пути – вероятно, недалеко от того места, где остановился я с велосипедом, – Лурдес сбила корову? Из-за какого каприза природы буря так долго не начиналась и разразилась именно тогда, когда я встретился с машиной, возвратившей меня в дом издателя? Почему все обстоятельства переплелись именно так, чтобы сейчас я лежал в постели в чужом доме, размышляя о своенравии случая, а рядом со мной дремал пес, мечтающий стать невидимкой?

Постепенно, погруженный в эти абсурдные размышления, я стал засыпать. Однако внезапно меня разбудил странный шум. Это скрипела лестница под тяжестью чьих-то шагов. Я прислушался. На несколько секунд все затихло, но вскоре вновь послышался скрип ступенек. Кто-то медленно, стараясь не шуметь, спускался по лестнице. Я приподнялся, встревоженный подозрением, и осторожно спустил ноги на пол, боясь, как бы скрип кровати не выдал меня. Пес, не переменивший своего положения, продолжал лежать неподвижно с закрытыми глазами. Было трудно догадаться, когда он действительно спал, а когда нет: это был безупречный шпион.

К сожалению, мне недоставало философского хладнокровия собаки, тем более в этой ситуации. Я был уверен, что по лестнице спускался не кто иной, как Фабио Комалада, жаждущий в полной мере насладиться преклонением Полин.

Желая убедиться, действительно ли волкоподобный зверь принялся за старое, я, крадучись, пошел к нему, боясь наткнуться на что-нибудь в темноте и выдать себя. Я опасался, что пес, неожиданно переменив свой нрав, лая, пойдет вслед за мной или же внезапно включат электричество и во всем доме загорится свет. Мне пришлось присесть на корточки, когда слабое мерцание свечи осветило кухню. Я последовал за ускользающей тенью, направлявшейся через гостиную к подводной каюте, где Полин спала или дожидалась своего возлюбленного. Я осторожно высунулся, спрятавшись за дверью. Узнав тайного любовника, я не мог не вздохнуть с облегчением.

Мужчина, направлявшийся к двери кабинета, был не Фабио, а Умберто Арденио Росалес, похититель зонтика и ревностный защитник своего места за столом. По какой-то труднообъяснимой причине мне казалось более допустимым, чтобы прелестями секретарши наслаждался тучный и неприятный человек, чем мучимый страстью и бессонницей писатель. Так я впервые столкнулся с низостью, присущей всем нам. По сути, у меня было достаточно оснований для того, чтобы, как всегда, остаться в стороне. Впутываться в то, что видишь, бывает довольно обременительно, и хуже всего то, что нам, оказывается, легче видеть несчастья других, чем их романы. Иными словами: так как для меня Полин была недосягаема, мне было менее обидно представлять ее принуждаемой, чем соблазненной. Я предпочел не задумываться о ее чувствах и уж тем более не стал гадать о ее сердечной склонности. Я посмотрел, как закрылась дверь, и ушел в свою комнату.

Вновь улегшись в постель, я взглянул на часы. Было уже два часа ночи, но мне совсем не хотелось спать. Прошло довольно много времени, но даже возобновленные размышления о своенравии случая не могли усыпить меня. Я подумал, что Полин сейчас, наверное, выскользнула из кровати, где храпел ее любовник, и смотрела в темноту сквозь одно из узких окошек своей каюты. Может быть, и Фабио застыл в это время у окна, остановив свой взгляд на поникших ветвях плакучей ивы, из-под которых я в тот вечер за ним наблюдал. Вполне вероятно, что Долорес и издатель тоже не спали, а может быть, даже и Антон. Я представил себе, как он, протрезвленный внезапной вспышкой сознания, лежал в кровати с открытыми глазами и сдавленной тоской грудью, не в силах понять, где находится. Наверное, эта ночь была для нас не периодом отдыха, в котором никто не нуждался, а перемирием, необходимой передышкой, как будто все – и даже я, всего лишь повар, – должны были сражаться, приняв вызов Пако, чтобы показать, на что мы способны.

Я провел несколько часов в этом приятном состоянии между сном и бодрствованием. Один раз я открыл глаза и посмотрел в окно. Небо начинало уже немного светлеть. Птицы издателя не шумели, собравшись в питомнике. В зарождающемся рассвете сосредоточилась вся напряженность этой беспокойной ночи, как в прощальной улыбке человека, с которым расстаешься навсегда.