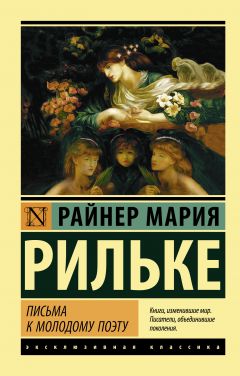

Текст книги "Письма к молодому поэту"

Автор книги: Райнер Рильке

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)

23 октября 1907

…Вчера вечером я задумался: сумел ли я своей попыткой описания женщины в красном кресле создать у тебя хоть какое-то представление? Я не уверен, что точно передал хотя бы даже соотношение валеров; как никогда, слова казались мне несостоятельными, и все же возможность обрести над ними власть должна была существовать, если только смотреть на такую картину, как на явление природы: как и все сущее, она может быть хоть как-то выражена в словах. В какой-то момент мне казалось легче говорить об автопортрете; он, очевидно, был написан ранее; художник еще не пользуется всем диапазоном палитры; но останавливался где-то в ее середине, между красно-желтым, охрой, красным лаком и фиолетовым пурпуром; когда же он пишет куртку и волосы, он пользуется всеми оттенками влажно-фиолетового, коричневого цвета, который контрастирует с фоном стены, написанным в сером цвете и цвете бледной меди. Более близкое рассмотрение, однако, позволяет также и в этой картине установить скрытое наличие светло-зеленых и сочных синих тонов; они уточняют светлые пятна и подчеркивают тона красноватые. Ощутимее здесь и самый предмет картины; и слова, такие жалкие, когда они пытаются повествовать о фактах живописи, будут только рады вернуться в свою собственную сферу, занявшись описанием того, что изображено. На нас смотрит человек, лицо которого повернуто к нам на три четверти справа. Густые, темные волосы на затылке сбились вместе и собрались над ушами, так что обнажен весь черепной контур; он проведен с необычайной уверенностью, твердо и все же округло, покатый лоб высечен из одного куска, его твердость ощутима даже там, где она, уступая форме и плоскости, становится лишь внешней границей множества других очертаний. В резких гранях надбровных дуг еще раз проявляет себя сильная структура этого как бы выдавленного изнутри черепа, но под этими дугами висит выдвинутое подбородком вперед, словно обутое плотной бородой, лицо, висит так, как будто каждая черта была подвешена отдельно. Немыслимо значительное и в то же время упрощенное до последнего предела лицо, сохранившее то выражение ничем не сдержанного любопытства, в котором могут забыться дети или крестьяне, но только вместо их безжизненной тупой отрешенности здесь заметна хищная внимательность, и за ней в глазах, не затемненных никаким движением век, прячется трезвая, терпеливая сосредоточенность. И какой неподкупной и необычной была эта трезвость его взгляда, подтверждается почти трогательно тем обстоятельством, что он воспроизвел самого себя, выражение своего лица, без малейшего высокомерия или умствования, с такой смиренной объективностью, с доверием и заинтересованно-трезвым любопытством собаки, которая смотрит в зеркало и думает: вон сидит еще одна собака.

Прощай… пора; возможно, все это поможет тебе увидеть старика, к которому так подходит то, что сам он приписывал Писсарро, humble et colossal[25]25

Смиренный и великий (фр.).

[Закрыть]. Сегодня годовщина его смерти…

24 октября 1907

…Вчера, описывая фон автопортрета, я сказал: серый (светлая медь, перекрещенная косыми серыми узорами); я должен был бы сказать: цвет особой металлической белизны, алюминий или что-то похожее, потому что серого, в буквальном смысле этого слова, на картинах Сезанна найти нельзя. Для его безмерно требовательного взгляда художника это не было цветом; он исследовал серый до самого основания и находил его там фиолетовым, или синим, или красноватым, или зеленым. В особенности фиолетовый – цвет, который еще никогда не был разработан так подробно и в таких тонкостях: он охотно обнаруживает его там, где мы ожидаем только серый и на этом успокаиваемся; он же здесь не сдается и извлекает как бы спрятанные фиолетовые тона, совсем как иные вечера, особенно осенние, которые словно принимают серова– тость фасадов за фиолетовый цвет, и он отвечает им разными тонами – от легкого, зыбкого лилового до тяжелых фиолетовых красок финского гранита. Когда я сделал это наблюдение, а именно, что в этих картинах нет собственно серого цвета (в пейзажах присутствие охры и необожженной и обожженной земли слишком заметно, чтобы этот цвет мог там возникнуть), фрейлен Фолльмёллер указала мне на то, как ощутима (если долго стоять среди них) излучаемая ими мягкая и теплая серая атмосфера, и мы пришли к согласию, что именно внутреннее равновесие цветов у Сезанна, которые нигде не выделяются и не выпирают вперед, и вызывает к жизни этот спокойный, словно бы бархатный воздух, которому, казалось бы, неоткуда взяться в пустом неуюте Grand Palais[26]26

Парижский дворец, в котором была открыта выставка Осеннего салона.

[Закрыть]. Хотя Сезанн имеет обыкновение употреблять беспримесный желтый хром и огненный красный лак в своих лимонах и яблоках, он все же умеет смягчать их резкость в пределах картины: как в чуткое ухо, они звучат в окружающую синеву и получают неслышный ответ от нее, так что никто посторонний не может вмешаться в эту беседу. Его натюрморты так поразительно заняты сами собой. Сначала – очень часто – белая скатерть, чудесно впитывающая в себя преобладающий цвет картины, затем вещи, расставленные на ней, которые обстоятельно и от всего сердца высказываются по этому поводу. Применение белого, как цвета, было для него с самого начала само собой разумеющимся делом: вместе с черным белое образовывало концы его широкой палитры, и в очень красивом ансамбле, который образует каменная черная плита камина и стоящие на ней часы, белое и черное (белая скатерть занимает здесь часть плиты и свисает с нее) ведут себя совсем как настоящие цвета рядом с другими; они имеют равные права и как будто давно акклиматизировались в их обществе. (Иначе, чем у Мане, где черное действует как обрыв тока и резко противостоит всем остальным краскам, как будто оно – не отсюда.) На белой скатерти утверждает себя светлая кофейная чашка с темно-синей каймой на краю, спелый свежий лимон, граненый бокал с резьбой поверху и, совсем слева, большая барочная раковина тритона – курьезная и странная с виду, повернутая гладким красным отверстием вперед. Ее внутренний кармин, переходящий на передней выпуклости в светлые тона, провоцирует на задней стене грозовую синеву, которую зеркало в золотой раме над соседним камином повторяет еще раз просторнее и глубже; здесь, в отражении, синева эта, в свою очередь, контрастирует с молочно-розовым тоном стеклянной вазы, стоящей на черных часах, причем этот контраст повторяется дважды: в нем участвует сама ваза и – несколько мягче – ее отражение в зеркале. Этим музыкальным повтором окончательно обозначаются и отделяются друг от друга пространство перед зеркалом и Зазеркалье. Картина содержит в себе оба эти пространства совершенно так же, как в корзине содержатся фрукты и листья: настолько здесь все это кажется осязаемым и доступным. Однако там имеется еще какой-то предмет – на пустом подносе, к которому сдвинута белая скатерть, и для того, чтобы разглядеть его, я хотел бы еще раз увидеть картину. Но Салона больше не существует; через несколько дней на его месте откроется выставка автомобилей, которые долго и тупо будут стоять там, одержимые навязчивой идеей скорости. Прощай, до завтра…

4 ноября, утром, в поезде Прага – Бреслау

…Поверишь ли ты, что я приехал в Прагу, чтобы посмотреть там вещи Сезанна?.. В павильоне, где в свое время находились вещи Родена, была открыта (как я, к счастью, успел своевременно узнать) выставка современных художников. Лучше и своеобразнее всего там представлен Монтичелли, хорош также Моне; есть кое-что из вещей Писсарро; три вещи Домье. И четыре Сезанна (также Ван Гог, Гоген, Эмиль Бернар – каждый по нескольку картин). Но вот Сезанн: большой портрет сидящего мужчины (г-на Валабрека), написанный с преобладанием черного на свинцово-черном фоне. Лицо и сомкнутые, лежащие руки выделены резко и вызывающе оранжевой краской. Рядом натюрморт, также заполненный черным; на гладком черном столе длинная буханка белого хлеба в естественных желтых тонах, белая скатерть, граненый стакан вина в подстаканнике, два яйца, две головки лука, жестяная кружка с молоком и поверх хлеба наискось положен черный нож. И здесь, еще заметнее, чем в портрете, черное применяется как цвет, а не как его противоположность, и его цветовое присутствие отразилось везде: в особой белизне скатерти, в оттенках стекла; оно же приглушает белизну яиц и утяжеляет желтый цвет луковиц, превращая их в старинное золото. (Еще не видя этой картины, я предполагал, что таким и должен быть у него черный цвет.) Рядом натюрморт с голубым одеялом; между его хлопчатобумажной банальной голубизной и стеной, оклеенной обоями цвета легкой облачной сини, – серый обливной горшок имбирного пива; его изысканность находится в резком контрасте с предметами слева и справа. Здесь же землисто-зеленая бутылка с желтым Кюрасао, и подальше – глиняная ваза, покрытая на две трети зеленой глазурью. На другой стороне из голубого одеяла виднеется фарфоровая чаша в голубых рефлексах: в ней яблоки, частью выкатившиеся. И то, что их краснота катится прямо в голубизну одеяла, кажется действием, которое с такой же естественностью рождается из цветового мира картины, как соединение двух обнаженных фигур у Родена вытекает из их пластического родства. И, наконец, еще один пейзаж из синевы воздуха, голубого моря, красных крыш, которые беседуют друг с другом на зеленом фоне и очень взволнованы этой безмолвной беседой, – им есть что сказать друг другу…

Перевод Г. Ратгауза

Приложение

Письма к молодому поэту (фрагменты)

Париж, 17 февраля 1903

…Вы спрашиваете, хорошие ли у Вас стихи. Вы спрашиваете меня. До меня Вы спрашивали других. Вы посылаете их в журналы. Вы сравниваете их с другими стихами и тревожитесь, когда та или иная редакция Ваши попытки отклоняет. Итак (раз Вы разрешили мне Вам посоветовать), я попрошу Вас все это оставить. Вы смотрите вовне, а это первое, чего Вы сейчас не должны делать. Никто не может Вам посоветовать и помочь, никто. Есть только одно, единственное средство, уйдите в себя. Испытуйте причину, заставляющую Вас писать; проверьте, простираются ли ее корни до самой глубины Вашего сердца, признайтесь себе, действительно ли Вы бы умерли, если бы Вам запретили писать. Это – прежде всего: спросите себя в тишайший час Вашей ночи: должен ли я писать? Доройтесь в себе до глубокого ответа. И если бы этот ответ был да, если бы Вам дано было простым и сильным «должен» ответить на этот насущный вопрос – тогда стройте свою жизнь по этой необходимости; вся Ваша жизнь, вплоть до самого безразличного и скудного ее часа, должна стать знаком и свидетельством этому «должен». Тогда приблизьтесь к природе. Тогда попытайтесь, как первый человек, сказать, что Вы видите и чувствуете, и любите, и теряете. Не пишите любовных стихов; избегайте для начала слишком ходких и обычных тем: они самые трудные, ибо нужна большая зрелая сила – дать свое там, где уже дано столько хорошего, а частью и блестящего. Поэтому спасайтесь от общих тем к своим личным, поставляемым Вам данным днем Вашей жизни: расскажите свои печали и желания, преходящие мысли и веру во что-нибудь прекрасное – делайте все это с глубокой, тихой, смиренной правдивостью и берите, чтобы высказать себя, вещи Вашего окружения, образы Ваших снов и предметы Ваших воспоминаний. Если Вам Ваш день покажется бедным, не вините его, вините себя, скажите себе, что Вы недостаточно поэт – вызвать его сокровища: ибо для творящего нет бедности, нет такого бедного безразличного места на земле. И если бы Вы даже были в тюрьме, чьи стены не допускали бы до Вашего слуха ни одного из земных шумов, – не оставалось ли бы у Вас еще Вашего детства, этого чудесного королевского сокровища, этой сокровищницы воспоминаний. Туда глядите. Попытайтесь вызвать к жизни затонувшие чувствования тех далеких времен, – Ваша личность окрепнет, Ваше одиночество расширится и станет сумеречным жилищем, далеко минуемым всем людским шумом. – И если из этого оборота внутрь, из этого погружения в собственный мир получатся стихи, тогда Вам и в помыслы не придет кого-нибудь спрашивать, хорошие ли это стихи. Вы также не попытаетесь заинтересовать своими вещами журналы, ибо они станут для Вас любимым, кровным достоянием, куском и голосом собственной жизни. Произведение искусства хорошо тогда, когда вызвано необходимостью. В природе его происхождения – суждение о нем: нет другого. Посему, многоуважаемый N., я бы ничего не посоветовал Вам, кроме: уйти в себя и испытать глубины, питающие Вашу жизнь: у истоков ее Вы найдете ответ на вопрос, должны ли Вы писать. Примите его как прозвучит, вне толкования. Может быть, окажется, что Вы призваны быть поэтом. Тогда примите свою судьбу и несите ее, тяжесть ее и величие, никогда не озираясь на награду, могущую прийти извне. Ибо творящий должен быть для себя целым миром и все находить в себе и в природе, с которой он воссоединился…

Виареджо, близ Пизы (Италия), 5 апреля 1903

…На сегодня – только еще две вещи: ирония.

Не давайте ей над собой власти, особенно в нетворческие минуты. В творческие попытайтесь употребить ее как еще одно средство охватить жизнь. Чисто взятая, она тоже чиста, и стыдиться ее не нужно; но – если Вы чувствуете ее себе слишком близкой, если Вы растущей близости с ней боитесь, тогда обратитесь к большим и серьезным вещам, перед которыми она становится маленькой и беспомощной. Ищите глубину вещей: туда ирония никогда не сходит, и, когда Вы ее так поставите на краю великого, проверьте также, является ли такое восприятие жизни необходимостью Вашего существа. Ибо под влиянием больших вещей она либо отпадет (если случайность) или же (если действительно Вам прирождена) вырастет в серьезное рабочее орудие и войдет в ряд средств, которыми Вы будете осуществлять свое творчество.

А второе, о чем я Вам сегодня хотел сказать, следующее.

Из всех моих книг мне только редкие необходимы, но две всегда со мной. Со мной и здесь: Библия и книги великого датского писателя Jens Peter Jacobsen’a. – Я сейчас подумал, знаете ли Вы его вещи? Достать их легко… Достаньте себе томик «Шесть новелл»… и его роман: «Niels Lyhne»… и начните с первой новеллы первого тома – «Mogens». Целый мир на Вас нахлынет, блаженство, богатство, непостижимое величие целого мира. Живите некоторое время в этих книгах, присвойте себе то, что Вам покажется достойным присвоения, а главное – любите их. Эта любовь Вам тысячу и тысячу раз воздастся, и – как бы ни сложилась Ваша жизнь, пойдет, я в этом убежден, через ткань Вашего роста, как одна из главных нитей среди всех нитей Ваших начинаний, разочарований и радостей.

Если бы мне нужно было сказать, от кого я узнал о сути творчества, о его глубине и вечности, я бы смог назвать только два имени: имя Якобсена, великого, великого поэта, и Августа Родена, скульптора, не имеющего себе равного между творцов ныне живущих.

Рим, 23 декабря 1903

Мой милый N…!

Вы не должны остаться без моего привета на Рождество, когда Вы, среди всей окружающей радости, тяжелее будете нести свое одиночество, чем всегда. Но если Вы тогда заметите, что оно больше – радуйтесь ему: ибо – спросите себя сами, чего бы стоило одиночество, которое бы не было большим; есть только одно одиночество, и оно велико, и нести его не легко, и почти всем суждены часы, в которые они его охотно променяли бы на любую – хотя бы самую обычную и дешевую общность, на хотя бы призрак близости с первым встречным, с самым недостойным… Но, может быть, именно в эти часы одиночество и растет: ибо его рост болезнен, как рост мальчика, и печален, как начало весны. Но это не должно Вас сбивать. Что важно – все же лишь только это: одиночество, большое внутреннее одиночество. Уходить в себя и там часами никого не встречать – этого должно достичь. Быть – один, как в детстве был один, когда вокруг ходили взрослые, переплетенные с вещами, казавшимися большими и важными, – потому что старшие выглядели такими занятыми, а ты в их занятости ничего не понимал.

И когда в один прекрасный день ты понял, что их занятия – жалки, их профессии закостенели и больше с жизнью не связаны, почему же и дальше не смотреть на них детскими глазами, как на чужое, из глубока собственного мира, издалека собственного одиночества, которое само уже – труд, и достоинство, и призвание. Зачем менять мудрое детское непонимание на борьбу и презрение, раз непонимание – отъединение, борьба и презрение же – соучастие именно в том, с чем, борясь и презирая, хочешь порвать.

Думайте, милый N., о мире, который в себе носите, и называйте это думанье как угодно: будь то память о собственном детстве или тоска по собственному будущему, – будьте только внимательны к тому, что в Вас встает, и ставьте это превыше всего, что вокруг себя замечаете. Ваше внутреннее совершение достойно всей Вашей любви, Вы должны над ним как-нибудь работать и не терять слишком много времени и сил на выяснение Вашего взаимоотношения с людьми. Да кто Вам сказал, что у Вас вообще таковое имеется? – Знаю, Ваш род занятий (военного) тяжел и во всем Вам обратен, и заранее ждал Вашей жалобы, и знал, что она придет. Теперь, когда она пришла, я не могу Вас утешить, могу только посоветовать Вам – подумать, не таковы ли все профессии, – полные притязаний, полные вражды к отдельному человеку, насквозь пропитанные также ненавистью тех, кто молча и мрачно покорился своим трезвым обязанностям. Круг, в котором Вы сейчас осуждены жить, не более отягощен условностями, предрассудками и заблуждениями, чем все другие сословия, а если и имеются некоторые, с виду более вольные, то все же нет ни одного существенно просторного, связанного с большими вещами, из которых состоит настоящая жизнь.

Только отдельный, уединенный управляется, как вещь, глубокими законами, и когда ты выходишь в утро, встающее, или смотришь в вечер, полный совершения, и чувствуешь, что́ там совершается, – то всякое сословие с тебя спадает, как с мертвого, хотя вокруг сплошная жизнь. То, что Вам, милый N…, сейчас приходится узнавать как военному, Вы бы ощутили это в любой из существующих профессий; мало того – даже если бы, вне всякой профессии, знали бы только легкие и независимые отношения с одним обществом – чувство удушья было бы то же. – Всюду так, – но из этого не следует ни страха, ни грусти; если нет общности между Вами и людьми, попытайтесь приблизиться к вещам, которые Вас не покинут, – еще ночи есть и ветры есть, идущие сквозь деревья и через многие страны; еще у вещей и зверей все полно совершения, в котором Вы можете участвовать; и дети все еще такие, каким Вы были в детстве, – те же грусть и счастье, – и думая о своем детстве, Вы опять живете среди них, среди одиноких детей, и взрослые – ничто, и их величие – дым.

Но если Вам страшно и мучительно думать о детстве, о его простоте и тишине, потому что Вы уже не можете больше верить в Бога, который – в детстве – во всем и всегда, – спросите себя, милый N…, да действительно ли Вы Бога – потеряли? А что, если Вы Его еще никогда не находили? Ибо – когда же это могло быть? Неужели Вы думаете, что ребенок может Его объять, Его, которого мужи несут с трудом и под бременем которого сгибаются старцы? Неужели Вы думаете, что, действительно Его обретя, можно потерять Его, как камешек, – или, может быть, Вы также думаете, что обретенный Им когда-либо может быть Им утрачен? – Если же Вы признаете, что Его в Вашем детстве не было, и раньше не было, если Вы чуете, что Христос был обольщен своей тоской, а Магомет обманут своей гордыней – и если Вы со страхом почувствуете, что Его и сейчас нет, в тот самый час, когда мы о Нем говорим, – что дает вам право Его, никогда не бывшего, оплакивать и искать, как потерянного?

Почему Вы не думаете, что Он – грядущий, от века предстоящий, будущий, конечный плод дерева, листы которого – мы. Что Вам мешает перебросить Его рождение в грядущие времена и жить свою жизнь как болезненный и прекрасный день в истории великой беременности? Разве Вы не видите, как все, что случается, всегда случается сначала, и не могло ли это быть Его началом, раз начало само по себе – так прекрасно? Если Он – наисовершеннейшее, не должно ли Ему предшествовать меньшее, дабы Он мог выбрать себя из полноты и избытка? – Не должен ли Он быть последним, чтобы все в себе вместить, и какой смысл имели бы мы, если бы тот, которого мы жаждем, уже был?

Как пчелы составляют мед, так мы из всего извлекаем сладчайшее и строим Его. С малого даже, с незаметного (будь это только с любовью) начинаем мы Его – с работы и отдыха вслед, с какого-то молчания или с маленькой одинокой радости; всем, что мы делаем одни, без участников и приверженцев, начинаем мы Его, которого не дождемся, также мало, как наши предки могли дождаться нас. И все же они, те, давнопрошедшие, в нас – как склонность, как тяжесть на нашей судьбе, как кровь, в нас шумящая, как жест, встающий из глубины времен.

Есть ли что́, могущее у Вас отнять надежду когда-либо так же сбыться в самом далеком, в самом крайнем – Нем?..

Фуруборг, Ионсеред (Швеция), 4 ноября 1904

…о чувствах: чисты все те, которые Вас собирают и подымают; нечисто то – берущее лишь одну сторону Вашего существа и – так – искажающее. Все, что Вы думаете перед лицом своего детства, добро. Все, что делает Вас больше, чем Вы были в самые лучшие Ваши часы, правда. Всякий подъем хорош, если только он встает из всей Вашей крови, если он не дурман, не муть, а радость, прозрачная до самого дна.

Ясно ли Вам, о чем я хочу сказать?

И Ваше сомнение может сделаться благом, если Вы его воспитаете. Оно должно стать знающим, оценкой должно стать. Каждый раз, как оно захочет что-либо Вам испортить, допрашивайте его, почему вещь плоха, требуйте от него доказательств, испытывайте его, и Вы, может быть, застанете его беспомощным и смущенным, может быть, и упорствующим. Но не сдавайтесь, требуйте доводов и поступайте так, внимательно и последовательно, в каждом данном случае, и день придет, когда оно из разрушителя превратится в одного из лучших Ваших работников – может быть, в умнейшего из строящих Вашу жизнь…

Перевод М. Цветаевой

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.