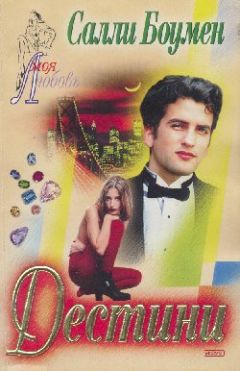

Текст книги "Дестини"

Автор книги: Салли Боумен

Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Теперь четырьмя-пятью фрикциями дело не ограничилось. Он победоносно обнаружил, как прекрасно, как замечательно, как возбуждающе почти выскальзывать из ее тела, а потом погружаться глубоко-глубоко, чувствуя прикосновение к шейке ее матки; а потом переменить ритм с медленного на быстрый, а потом опять на медленный. Он открыл для себя, как меняются ощущения, когда Селестина тоже начала двигаться, сначала медленно, а потом все быстрее, поворачиваясь, когда он выскальзывал из нее, снова поворачиваясь, когда он погружался. Со внезапной пронзительной сладостью он кончил. А потом она лежала в изгибе его локтя, и, сплетясь телами, они оба ненадолго уснули.

Когда он проснулся, Селестина взяла его за подбородок и с сочувственным смешком посмотрела ему в глаза.

– Ты быстро учишься. Так быстро! Скоро мне уже нечему будет учить тебя…

Эдуард засмеялся и обнял ее. Он был покрыт шелковистой пленкой пота, тело налилось тяжелой истомой.

– Я хочу снова увидеться с тобой. Скоро. И потом еще, еще и еще. Селестина. Селестина…

– Я буду очень рада, – ответила она просто.

Вечером Эдуард обедал дома с матерью и Жан-Полем. Единственной гостьей за столом была Изобел. Такие семейные обеды редко проходили удачно. Жан-Поль изнывал и думал только о том, как вырваться в ночной клуб. Луиза, то ли чувствуя это, то ли просто скучая по более блестящему обществу, бывала раздражительной. Обычно Эдуард отчаянно старался развеселить их обоих, хотя бы отчасти восстановить атмосферу легкости и непринужденности таких обедов во Франции, когда за столом председательствовал его отец.

Но в этот вечер, сидя в вечернем костюме у длинного стола, он был рассеян и мечтателен. Ему не удавалось сосредоточиться на разговоре. Он не замечал ни что говорят, ни кто говорит, уносясь мыслями за мили и мили через весь Лондон в небольшую спальню на Мейда-Вейл.

Эти обеды всегда бывали длительными, так как Луиза настаивала на полном соблюдении этикета. Им прислуживали Парсонс и двое вышколенных лакеев; шесть-семь перемен блюд, и обязательно превосходные вина. И обед представлялся Эдуарду нескончаемым. Гусиный паштет казался безвкусным, жареная рыба – куском картона, фазана он отодвинул, даже не попробовав.

Столь необычная потеря аппетита не осталась незамеченной. Раза два подняв глаза, Эдуард встречал лукаво-насмешливый взгляд Изобел, сидевшей напротив. Ее изумрудные глаза блестели, ярко-алые губы изгибались в улыбке. Разговор угасал, и Луиза пришла в дурное настроение. В дурном настроении она всегда жаловалась, а в этот вечер – весьма красноречиво. Ее ничто не устраивало. Лондон невыносимо скучен, сообщила она Изобел, – сначала тут было приятно, но теперь она все больше и больше тоскует по Парижу. Одни и те же лица – снова и снова, и право же, хотя англичане умеют быть очаровательными, англичанки такие… такие странные – почти все аляповатые, никакого шика, – тут она смерила Изобел колючим взглядом. И эта их страсть к животным, их маниакальная любовь к собакам! Погостить за городом, конечно, очень мило, но когда на тебя прыгают лабрадоры, и эти длинные прогулки, даже под дождем… Нет, правда, англичане странные люди, совсем не такие, как французы, как американцы. Ну а потом… разумеется, она так, так тоскует без милого Ксави! Почти никаких известий, и она живет в постоянной тревоге…

– Ему следовало бы подумать, как я буду тревожиться. – Ее голос чуть-чуть поднялся. – Отослать нас всех сюда, оставить самих заботиться о себе… Я знаю, Жан-Поль, ты с этим не согласен, но право, если подумать, это, по-моему, эгоистично. Милый Ксави бывает таким ужасно упрямым. Я не сомневаюсь, что он мог бы поехать с нами, если бы захотел. Он просто не представляет себе, какая здесь трудная жизнь. Невозможно купить бензин – ну что за нелепость? А как тогда прикажете съездить за город на автомобиле? Я живу в вечном страхе, что кто-нибудь из слуг захочет уйти! Ведь – вы же знаете, Изобел! – найти замену невозможно. Все мужчины в армии, а все женщины изготовляют подшипники на заводах – ну для чего им столько подшипников? А эти отвратительные сирены? Только соберешься куда-нибудь, и тут они начинают выть, и уже нельзя выйти на улицу. Не думаю, что Ксави понимает, насколько все это утомительно.

– Идет война, мама! – Жан-Поль поднял голову и подмигнул Изобел. Луиза заметила это и сердито покраснела.

– Жан-Поль, прошу тебя! Мне это известно. Я только что объясняла, как хорошо мне это известно. И вынуждена сказать, что ни от тебя, ни от Эдуарда никакой помощи нет. Вы оба заняты бог знает чем и даже не думаете о моих чувствах…

Она оборвала свою тираду – при словах «бог знает чем» Жан-Поль фыркнул от смеха. Лицо Луизы сморщилось, темные глаза метнули яростный взгляд по всей длине стола.

– Я сказала что-то забавное, Жан-Поль? Будь добр, объясни. Мы все готовы разделить с тобой шутку.

– Простите меня, мама! – Жан-Поль одарил ее самой чарующей своей улыбкой. Эдуард поднял глаза, торопясь увидеть, как он выпутается. Луиза не умела долго на него сердиться и всегда поддавалась его обаянию – порой Эдуарду казалось, что Жан-Поль ее за это немножко презирает.

– Просто вы же знаете, что это неправда. Эдуард и я всегда о вас думаем. Вы же знаете сами…

– Но вы могли бы иногда как-то это показывать! – Луиза посмотрела на него с упреком, но она уже поостыла.

Жан-Поль с непоколебимым апломбом поднялся из-за стола, мельком покосившись на свои часы.

– Милая мама! – Он подошел к ней и поднес ее руку к губам. – Вы устали. Вам необходимо больше отдыхать. Хотите, я провожу вас в вашу комнату? Распоряжусь, чтобы кофе вам подали туда. Пришлю вам вашу горничную. Нет-нет, не возражайте! Я обещал папа оберегать вас. Вы крепко уснете…

Победа осталась за ним. Луиза встала, оперлась о его руку и послушно вышла с ним из столовой. В дверях он оглянулся и снова подмигнул Эдуарду с Изобел.

Едва дверь за ними затворилась, Изобел вскочила и бросила салфетку на стол. Эдуард, с трудом вернувшись из спальни на Мейда-Вейл, растерянно посмотрел на нее.

– Он всегда так улещивает вашу мать? – Зеленые глаза смотрели на него с любопытством.

Эдуард тоже встал и пожал плечами.

– Обычно да. Она обожает Жан-Поля. С самого его рождения. И он может сделать с ней все, что захочет… – Он помолчал. – Она ведь многое говорит несерьезно, – добавил он виновато, потому что часто стыдился за мать. – Просто у нее такая манера говорить. И она очень нервна…

– Ах, не важно! – Изобел нетерпеливо отвернулась. – Давай поставим какую-нибудь музыку. Я хочу танцевать.

Она схватила его за руку и потащила из столовой в комнату, где они проводили вечера. Паркет там был зеркальный, и иногда Эдуард терпеливо подкручивал патефон и менял пластинки, а Жан-Поль с Изобел томно кружились в центре комнаты. Сам он прежде никогда с Изобел не танцевал, но теперь она выбрала пластинку, она завела патефон, она отогнула ковер.

– Ну, давай… – Она остановилась в центре комнаты и протянула к нему руки. Алые губы улыбались, изумрудные глаза искрились смехом и вызовом. – Ты ведь умеешь танцевать? Если нет, я тебя научу…

– Умею.

Эдуард подошел и обнял ее. Танцевал он совсем неплохо и очень хотел доказать ей это. Но, когда он попытался вальсировать, Изобел воспротивилась и притянула его поближе.

– Не так. Не будем слишком самонадеянны. Давай просто пошаркаем немножко. Так гораздо уютнее.

Они заскользили по паркету. Музыка была тихой и нежной, пластинка приятно шипела, Изобел в его объятиях казалась пушинкой, и Эдуард скоро расслабился. Они делали несколько шажков и поворачивались, поворачивались и делали несколько шажков. Его мысли вновь унеслись к середине дня, к Селестине. Он чувствовал себя необычайно счастливым.

Раза два Изобел приподнимала голову и смотрела на него. Пластинка кончилась, Изобел поставила другую, покрутила ручку и снова припала к нему с легкой улыбкой на губах.

– Вы надо мной смеетесь… – Эдуард посмотрел на нее сверху вниз.

– Вовсе нет. Я смеюсь над собой. Я уже давно не чувствовала себя такой невидимкой. Очень полезно для моего самолюбия.

– Невидимка? Вы?!

– Ах, Эдуард, как галантно! Но притворяться ни к чему. Ты отсюда далеко-далеко. И очень хорошо. Я не обижаюсь. Мне даже нравится. Так спокойно!

Она вздохнула, а немного погодя ласково прижалась лицом к его плечу. Эдуард немножко удивился, но промолчал, и они все еще танцевали, когда вернулся Жан-Поль. Некоторое время он стоял, прислонясь к креслу, глядя на них и покуривая сигарету. Изобел словно не замечала его. Когда наконец пластинка кончилась, Жан-Поль завел патефон и разъединил их.

– По-моему, моя очередь. Это все-таки моя невеста!

До конца вечера он танцевал с Изобел, и только после того, как она уехала и они остались вдвоем, Эдуард заметил, что настроение у его брата довольно скверное. Пластинку Жан-Поль просто сдернул с диска, поцарапав ее. Потом принялся расхаживать по комнате, словно по клетке.

– С мама все хорошо? – Эдуард вопросительно посмотрел на него.

– Что? А, да. Все отлично. Просто она хотела, чтобы ею занялись. Как все женщины. – Жан-Поль плюхнулся в кресло и принялся постукивать ногой по ковру.

– Наверное, она правда тоскует без папа, – нерешительно сказал Эдуард. – Ей, конечно, тяжело…

– Ты так думаешь? – Жан-Поль отрывисто хохотнул. – Ну, может, ты и прав, но сомневаюсь. По-моему, все проще – она хочет, чтобы все плясали вокруг нее, стояли на задних лапках, ухаживали за ней. Изобел точно такая же. А меня, братик, это иногда доводит. Женщины! – Он нахмурился, лицо у него стало угрюмым, и Эдуард растерялся. Его немного смущало то, что сказал Жан-Поль. Словно это было предательством. Жан-Поль как будто почувствовал его недоумение и посмотрел на него. Потом потянулся и сказал с ухмылкой:

– Тем не менее они тоже кое на что годятся, э? Нам без них не обойтись. А потому скажи… Займемся тем, что поважнее. Как у тебя вышло днем? Хорошо, верно?

Эдуард почувствовал, что краснеет. Он уставился на ковер. Жан-Поль заговорил с ним как мужчина с мужчиной – тон, который обычно ему льстил, но теперь впервые что-то в нем воспротивилось.

– Было прекрасно, – после паузы ответил он неловко. – Спасибо, Жан-Поль, что ты это устроил.

Жан-Поль откинул голову и расхохотался.

– Да он смутился! Ей-богу, мой маленький братик смутился. «Прекрасно»! Что это за отчет! И я не узнаю никаких подробностей? А мне, Эдуард, стоило немалых хлопот устроить это.

Эдуард встал. Он посмотрел на брата, он подумал о Селестине и впервые в жизни ощутил душевный разлад. Внезапно он понял, что не способен рассказать Жан-Полю о том, что было. Ни ему, никому другому: это принадлежало только ему и Селестине.

– Ну, понимаешь… – Он пожал плечами. – Мне не хочется об этом говорить.

– Ах, так… – Наступила пауза. – Настолько плохо, а? Ну что же…

Жан-Поль зевнул и снова потянулся. Улыбка его стала шире, словно он полагал, что Эдуард потерпел неудачу, и мысль об этом была ему приятна. Эдуард растерянно посмотрел на него. Но почему?..

Жан-Поль встал и обнял брата за плечи.

– Ну что же, с кем не бывает! В следующий раз повезет больше. Не тревожься из-за этого, ладно? – Он усмехнулся про себя. – Значит, с ней ты теперь не захочешь, так? Ну, их полным-полно – просто скажи, когда тебе понадобится другой адресок. Может, она просто тебе не подошла. Беспокоиться не стоит. Во всяком случае пока, братик…

И он отправился спать, напевая танцевальный мотивчик и явно очень довольный. Эдуард провожал его взглядом, испытывая тягостное недоумение. Под добродушием он уловил досаду, дух соперничества… Не будь это Жан-Поль, он заподозрил бы ревность. Эта мысль его расстроила, но он тут же отогнал ее. Глупая и подлая мысль. Жан-Поль его брат, самый благородный человек в мире.

И все же некоторая настороженность осталась, легкая опаска. На следующий день он отправился к Селестине и провел с ней два блаженных часа.

Вернувшись домой, он застал там Жан-Поля, который тут же спросил, где это он пропадал.

– Я… гулял по парку, – ответил Эдуард, не успев ни о чем подумать.

Конечно, по дороге к Селестине он прошел через парк, но все же это была ложь с целью ввести в заблуждение, и Эдуард это понимал.

Потом ему стало стыдно, он почувствовал себя бесконечно виноватым – впервые в жизни он солгал брату.

Элен

Оранджберг, Алабама. 1950

Позади прицепа-трейлера было дерево. Какое, она не знала, и мама тоже не знала: это американское дерево, говорила она. В Англии таких нет. Оно было жутко большим… – очень большим, заменила она неправильное слово правильным, – и ветки нависали очень низко. Если встать на стул и осторожно потянуться, можно было срывать росшие на нем длинные пряди. Мама сказала, что они называются «испанский мох», и в сумерках он выглядел каким-то страшным. Но не сейчас, в разгаре августовского дня, очень жаркого к тому же, и она собрала уже целую его кучку на земле перед прицепом. Такой красивый, мягонький, курчавый серый мох. И еще камешки, мама называла их «галька», и ромашки. Чтобы сделать сад, английский сад, к возвращению мамы.

Окно трейлера было открыто, и она видела большой круглый циферблат часов на холодильнике. Видела красные полоски, которые мама приклеила возле цифр четыре и двенадцать. Она еще не совсем умела узнавать, который час, но, когда стрелки укажут на эти две наклейки, мама будет дома. Они уже почти доползли до них, и, значит, теперь уже недолго. Сад она закончила, и у нее остались еще три сухарика. Что, если съесть их сейчас?

Отломив уголок, она вежливо предложила его Кукле, как научила ее мама. Но Кукла только уставилась на нее своими нарисованными глазами, и Элен съела сухарик за нее. Потом съела остальные и аккуратно стряхнула крошки с платьица, и тревожно оглядела юбочку. Пыль была противной, буро-рыжей и прилипала ко всему. А мама велела оставаться на месте, не шалить, не отходить вот отсюда, от входа в трейлер. И не перепачкаться.

В английских садах нельзя перепачкаться. Там трава растет как надо, и там есть садовники, чтобы поливать ее летом, а дамы сидят в плетеных креслах, и лакеи приносят им лимонад со льдом в высоких прохладных бокалах. Не эту противную водичку из бутылок вроде колы, а настоящий лимонад, сделанный из фруктов, воды и сахара, с длинной серебряной ложечкой, чтобы его размешивать.

Она виновато посмотрела через плечо. Вот бы выпить сейчас лимонаду! Пока она делала сад, в горле у нее совсем пересохло и першило. Она бы не отказалась даже от коки или от смешного зеленого чая, который готовила Миссисипи Мэри, – у него был привкус мяты, словно у зубной пасты. Но ей запрещалось разговаривать с Мэри. А если явятся дети Тэннеров, с ними тоже не разговаривать, а уйти в прицеп и ждать там, пока вернется мама.

Она отбросила длинную светлую прядь с липкого лба. Дети Тэннеров не придут. Она знала, где они, потому что слышала их крики. Они сейчас у реки, у бочажка и купаются голышом. Она, конечно, никогда этого не делала. Но один раз подкралась к ним и долго смотрела. Им было очень хорошо и весело. Мальчики и девочки, совсем раздетые, то прыгали в бурую воду, то вылезали на берег, то плескались в ней. А бурая вода выглядела такой прохладной, такой прохладной и приятной! И вообще было очень интересно. Девочки Тэннеры все выглядели как она, а мальчики Тэннеры по-другому. У них между ног болтался смешной мешочек, а когда она вытянула шею, чтобы рассмотреть получше, один расставил ноги, приподнял мешочек, и из него потекла, изгибаясь, струя прямо в бочажок. И все они смеялись. Она рассказала об этом маме, а мама очень рассердилась. Ударила ее по руке – очень сильно, так что осталась большая красная метка. И сказала, что Тэннеры – простонародье.

– Белая шваль, черная шваль, все равно, а ты держись от них подальше.

– Но почему, мамочка, у них есть такое? – спросила она, когда перестала плакать.

– Потому что мальчики не похожи на девочек.

– И у всех мальчиков есть? И у папы было?

– Да. У всех мальчиков. – Ее мать вздохнула.

– Но зачем им это? И почему у меня нет?

– Потому что девочкам они не нужны. Это грязь. Ну-ка, садись пить чай.

Теперь Элен быстро вскочила на ноги. Она почувствовала себя очень виноватой. Вспоминать про это было нельзя. Мама рассердится. Мама думает, что она забыла.

А она помнит. Да, помнит, хотя случилось это давным-давно. Может, даже прошлым летом. И она часто думала о том, что видела. Когда лежала вечером в кровати, а мама шила, и было так жарко, что сон к ней не шел. Думала и чувствовала себя очень приятно – и очень гадкой… И между ног становилось почему-то очень тепло. И это тоже было приятно. А потом она засыпала.

Но сейчас лучше про это не думать. Стрелки часов уже почти коснулись наклеек. Надо пойти сесть на верхнюю ступеньку. Тогда она увидит маму сразу, как только мама свернет на проселок. Она подняла Куклу, почистила ей платьице и посадила на горячую ступеньку рядом с собой. За спиной у нее был ручей, он вел к речке, а речка текла дальше и скоро вливалась в реку Алабама, которая была очень большой, хотя и не такой красивой, как реки в Англии.

В Англии была Темза. И она текла через Лондон, где во дворце жили король и королева, а прежде жила и мама. И еще там был Эйвон, и Эйвон тек через еще один город, только она не помнит его названия, но там жил Шекспир. Шекспир был англичанином и самый лучший писатель во всем мире. Так говорила мама. И мама один раз играла в его пьесе – в очень красивом платье. А когда Элен станет постарше, мама научит ее декламировать некоторые его стихотворения. Поэтому она должна сейчас следить за собой и говорить правильно, как мама, а не с этой ужасной оттяжкой, как дети Тэннеров. Вот тогда, декламируя стихотворения, она будет произносить слова правильно, как настоящая английская леди, – «а», «э», «и», «о», «у», красиво, открыто, мягко… Ой! Ей надо было поупражняться в гласных сегодня утром. Она обещала маме и забыла.

Элен заболтала ногами, чеканя звуки и оглядывая трейлерную стоянку – то ли парк, то ли кладбище автоприцепов. Их трейлер был чуть ли не самый старый, выкрашенный темно-зеленой краской, из-под которой пробивалась ржавчина. В нем были две комнаты: спальня, где они с мамой спали на узеньких кроватях, и комната, где они ели, где она делала уроки, а по вечерам они слушали радио. Еще были ступеньки, на которых она сидела сейчас, и дворик, в котором она устроила сад. Позади, рядом с деревом, была колонка и то, что мама называла «удобствами», где противно пахло, а летом было полно мух. Дворик был огорожен белым штакетником с калиткой, а от нее шла дорожка. А за ней еще деревья – слава богу, говорила мама, они хотя бы не видят остальные прицепы. Всего трейлеров было восемь, и в двух жили Тэннеры, у которых было семеро детей и ожидался восьмой – так сказала мама. Мистер Тэннер пил и иногда избивал миссис Тэннер – они слышали, как она кричит. Но мама велела не обращать внимания, потому что сделать они ничего не могут. Мужчины, они такие, сказала она, а миссис Тэннер – невежественная дура, если она с этим мирится.

– А папа тебя бил, мамочка?

– Один раз. Один раз ударил. Этого было достаточно. Тут ее губы сжались в узкую прямую линию, лицо у нее сделалось несчастным, и Элен не стала ее больше расспрашивать. Папа, наверное, был плохой, думала она иногда, и она его совсем не помнила. Он жил в Луизиане, они с мамой тоже немножко пожили там, прежде чем приехать сюда. Луизианы она тоже не помнила. Папа был солдат, и мама познакомилась с ним, когда он сражался на войне. А теперь он был в Корее, очень далеко отсюда, даже дальше, чем Луизиана. И очень хорошо, сказала мама. Пусть бы он совсем не возвращался. Папа не знал, где они живут – она и мама. Если он начнет их искать – только этого он делать не станет, сказала мама, искривив губы, – то ни за что не найдет. И очень хорошо, потому что они без него спокойны и счастливы, и в один прекрасный день, теперь уже скоро, они вдвоем вернутся в Англию, в свою родную страну.

По ту сторону остальных трейлеров было поле. Прежде оно было хлопковым, сказала мама, частью плантации Калвертов, но они забросили его во время войны, когда майор Калверт сражался за морем с немцами. Теперь там в лачугах из толя почти не осталось цветных, и она ни в коем случае не должна ходить туда – даже в гости к Миссисипи Мэри.

А дальше было шоссе, а дальше по шоссе Оранджберг, с бензоколонкой, рынком, банком, отелем и салоном Касси Уайет, где мама три раза в неделю по утрам делала дамам прически.

А за Оранджбергом были Селма, Монтгомери – столица штата, а потом Бирмингем, но там она никогда не бывала. Мама сказала – ну и что? Зачем ей Бирмингем? Когда она подрастет, они поедут в Нью-Йорк и пройдут по Пятой авеню, и побывают во всех прекрасных магазинах. А потом сядут на теплоход или даже на самолет и поедут в Лондон, и в Париж, и в Рим. Конечно, немцы разбомбили Лондон, и мама его не видела вот уже почти пять лет, но она сказала, что он все равно самый красивый. И там есть парки – большие парки, совсем не такие, как деревья вокруг, а с зеленой травой, множеством цветов и прекрасными аллеями. И еще там есть эстрады, а на них солдаты играют марши и вальсы.

Когда у них будут деньги, сказала мама. Вот тогда они и поедут. И не остановятся, чтобы осмотреть Бирмингем в штате Алабама. Они? Да ни в коем случае!

Она повернула голову. Стрелки на часах стояли точно на красных наклейках. Мама сейчас вернется. Она никогда не опаздывает. «Точность – вежливость королей», – вот как она говорит. А придет она с другой стороны, по тропинке, которая ведет через поле к большому дому, потому что сегодня суббота, а по субботам мама причесывает миссис Калверт. Не в салоне Касси Уайет – туда миссис Калверт не снизойдет поехать, говорила мама, – а прямо у нее в спальне.

Элен один раз ходила туда с мамой – один-единственный разочек, – чтобы подавать ей шпильки. Так мама сказала миссис Калверт. Но Элен знала, что эта причина ненастоящая. Просто мама хотела, чтобы она увидела дом – приличный дом, – высокий, белый, с колоннами и верандой. У миссис Калверт был цветной дворецкий и настоящие слуги, как полагается настоящей даме, и она очень капризничала, и говорила, что от солнца у нее болит голова, а потому шторы держали опущенными. В комнате у нее было сумрачно и прохладно. И очень тихо. И пахло щипцами для завивки, и еще духами, свежевыглаженным бельем и цветами.

Так чудесно, подумала Элен. И всякие сверкающие хрустальные бутылочки перед зеркалом на ее туалетном столике, и еще щетки в серебряной оправе. Но сама миссис Калверт ее разочаровала. Такая тощая, костлявая… А когда Элен стояла совсем рядом, то разглядела пудру, присохшую к землистой коже миссис Калверт, заметила, что уголки ее рта оттянуты книзу и в морщинах. Она была янки, сказала мама. А это значило, что миссис Калверт приехала с Севера – из Нью-Йорка или, может, из Бостона Настоящая дама, сказала мама, и заметно старше своего мужа, добавила она с маленькой улыбкой. У нее были седые волосы, и мама освежала их какой-то особой жидкостью из пузырька, который пах очень скверно. Так они всегда говорили – «освежала», но дома мама смеялась, подмигивала и говорила: «Не забыть захватить флакон с краской».

Когда они в тот раз уходили из большого дома, на веранде им встретился майор Калверт. На нем был белый костюм. Элен никогда прежде не видела мужчин в белых костюмах. Он был очень высокий, и очень загорелый, и очень красивый. А увидев ее, он встал и подошел к ним. Подошел, и остановился, и стоял, оглядывая ее с головы до ног, пока мама не представила ее ему. Ну, после этого Элен хорошо знала, что надо сделать. Мама ее научила. Она протянула руку, посмотрела ему прямо в глаза и сказала: «Как вы поживаете?» – совсем так, как показывала мама. А майор Калверт уставился на нее, а потом засмеялся, очень громко. И очень вежливо пожал ей руку, и что-то сказал маме, только Элен не расслышала.

«Что он сказал, мамочка?» – спросила она, как только они отошли подальше. А мама улыбнулась.

«Он спросил, сколько тебе лет, а я сказала – пять, и он сказал, что ты вырастешь красавицей».

Элен так и застыла на месте.

«Красавицей? Это значит – красивой? Как настоящая леди?»

«Ну, конечно! – Мама ласково погладила ее по плечу. – Разве я тебе это не говорю постоянно?»

Да, она говорила. Постоянно. С тех пор, как Элен себя помнила. И это очень приятно, подумала она, подняв глаза и увидев за деревьями фигуру матери.

Очень-очень приятно. Но все-таки меньше, чем от того, что это сказал майор Калверт, потому что майор Калверт был мужчина и джентльмен. От него пахло одеколоном, и кожа на ладонях у него была гладенькая, а когда он пожимал ей руку, то сделал что-то неожиданное, о чем мама никогда не упоминала и чего никогда не делала, когда учила ее пожимать руку и они упражнялись. Он вдавил кончик пальца во влажную впадину ее ладошки – сначала слегка, а потом посильнее, и чуть-чуть тайно царапнул ей кожу безупречно наманикюренным ногтем.

Маме она не сказала. Вдруг она рассердилась бы и больше не пустила бы Элен в большой дом никогда-никогда. А ей очень хотелось снова там побывать. Хотелось поглядеть на большие серебряные щетки, почувствовать запах свежего белья и опять увидеть майора Калверта. Потому что он царапнул ее ладошку, и это было очень-очень приятно. Ей стало тепло, и радостно, и непонятно – совсем так, как тогда, когда она подглядывала за мальчиками Тэннеров у бочажка.

А это было странно. Потому что майор Калверт, хотя и был мужчиной, выглядел очень красивым и очень чистым. Так почему же она почувствовала себя совсем так же, как когда глядела на грязные мешочки, про которые ей было запрещено упоминать?

Она быстро поднялась со ступеньки. Об этом не надо думать. Это гадко, и мама может заметить, что она вела себя плохо. Она замахала руками, охваченная внезапной радостью, что у нее есть тайна, и радуясь, что вернулась мама.

– Посмотри, – сказала она. – Я сделала тебе английский сад.

Самое лучшее время было после ужина. Элен очень его любила. Свет становился мягче, воздух прохладнее, ситцевые занавески на открытом окне колыхались от ветерка, а снаружи цвиркали цикады. И мама принадлежала ей одной, и они занимались особыми уроками, которые были совсем не похожи на обычные уроки, а казались игрой, в которую она умела играть очень-очень хорошо.

А этот вечер оказался еще и особенным. Потому что мама вернулась с сюрпризом – пакетом в оберточной бумаге, который сразу спрятала в спальне, но Элен увидела по ее глазам, что ей весело. И мама сказала, что позволит ей посмотреть потом. Если она будет стараться, когда они займутся уроками.

Но сначала был «детский ужин», как говорила мама. Она в этом была очень строга: дневная еда называлась «второй завтрак», а вовсе не «обед», как говорили дети Тэннеров, потому что были маленькими невеждами. Потом чай в пять часов, который никогда не сервируют за обеденным столом, а только в гостиной, если она у вас есть. У них гостиной не было, и они только делали вид. Потом был ужин, а когда она вырастет, вместо него будет обед, который подают в восемь.

Поужинали они крутыми яйцами и намазанными маслом тонкими-претонкими ломтиками белого хлеба с обрезанной корочкой. Ничего жареного они никогда не ели. Мама говорила, что жареная еда – вульгарна и от нее портится цвет лица. А в заключение кусочек сыра и фрукты. Но с фруктами было трудно, потому что есть их полагалось с помощью ножа и вилки, а чистить апельсины надо было одним способом, а яблоки совсем другим, так что иногда Элен путала, а мама хмурилась.

После ужина мама включила радио, и они слушали последние известия, очень скучные, думала Элен. Только войне во всяких местах, про которые она никогда прежде, кроме Кореи, и не слышала. А потом, когда посуда была вымыта, потом начиналось самое интересное. Уроки.

На этот раз ей было задано поставить прибор на покрытом клеенкой столе, правильно положив ножи, вилки и ложки. Получилось не очень красиво, но мама не сердилась, потому что все они были одной величины, а не разные, как полагается, но раскладывать их следовало по правилам.

Кончив, Элен взобралась на стул с подушкой и чинно ждала. Спина прямая, локти прижаты к бокам, потому что на банкете или званом обеде ратопыривать локти нельзя – слишком мало места. Мама улыбнулась.

– Хорошо. Ну, сегодня ты съешь немного супа – пожалуй, бульона. Консоме, помнишь? Затем рыба – филе трески или чуть-чуть тюрбо. Затем жаркое – цыпленок, или мясо, или дичь. Естественно, к нему будут поданы овощи, которыми обедающих обносят. С какой стороны от тебя остановится слуга?

– Слева, мама.

– Хорошо. Теперь ножи и вилки – в каком порядке ты будешь их брать?

– От внешних к внутренним, мама.

– Хорошо. Ну а булочки, вообще хлеб?

– Отламывать по кусочку, мама. Пальцами. Ножом не резать, он для масла.

– Отлично. Ну а рюмки?

Элен посмотрела на три выстроенных в ряд граненых стакана.

– Как с ножами и вилками. От внешней к внутренней. Даже если рюмку наполнят еще раз, никогда не пить больше трех, и прихлебывать понемножку и не торопясь… Пальцы, – она улыбнулась до ушей, – держать все на ножке, не оттопыривать!

– Хорошо. – Ее мать вздохнула. – Три рюмки это не правило, ты понимаешь… Но предусмотрительность не мешает. Ну-у… Что могут подать после жаркого?

– Пудинг, мама.

– Пудинг, совершенно верно. На десерт. Этим словом обозначаются фрукты и орехи, которые подаются в заключение. И ни в коем случае не «сладкое». Ну а теперь… – Она указала на стеклянные перечницу и солонку в центре клеенки, покрывавшей дощатый стол. – Что это?

– Соль и перец, мама. А иногда еще и горчица. – Она подняла голову, гордясь своими познаниями. – Мы не говорим «судок», но, если кто-то скажет так, мы все равно передадим и не улыбнемся.

– Отлично. Ну а это? – Она указала на квадрат, отрезанный от бумажного полотенца, который лежал возле тарелки Элен.

– Это салфетка.

– А так как мы дошли до пудинга, где ей следовало находиться уже довольно давно? Элен прижала ладошку к губам.

– Ой! Я забыла. У меня на коленях, мама.

– Как и твои руки, если не ошибаюсь.

Упрек был очень мягким. Руки Элен тотчас нырнули под стол.

– Очень хорошо. И последнее. Ты съела свой апельсин – естественно, как полагается, не уронив кожуру под стол, но пока забудем про это. Что произойдет дальше?

– Ну… – Элен нерешительно помолчала. – Мы немножко поговорим, и я должна обращаться к соседу и справа, и слева, а не позволять, чтобы меня мо… мопо…

– Монополизировали. Очень хорошо. Продолжай.

– И я должна следить, когда хозяйка дома подаст знак. Она может перехватить мой взгляд или положить салфетку, но я должна быть уже готова. Тут она встанет, и все остальные женщины встанут, и мы следом за ней выйдем из столовой. А мужчины останутся и будут пить портвейн. И рассказывать смешные истории…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?