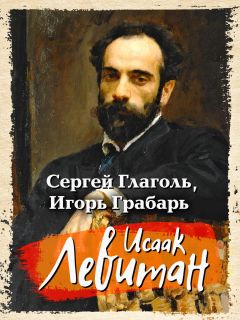

Текст книги "Исаак Левитан"

Автор книги: Сергей Глаголь

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)

III. Жизнь в Саввине и Бабкине

Хотя школа и выпустила Левитана всего только «внеклассным художником», однако было бы несправедливо упрекнуть ее в том, что она не помогала Левитану и не поддерживала его на первых шагах. Однажды, в 1881 г., она даже выдала Левитану субсидию, чтобы побудить его поехать на Волгу, и если поездка не состоялась, то в этом уже не было вины училища. У Левитана заболела сестра. Врачи предписали увезти ее во что бы то ни стало в деревню или хотя бы на дачу, а денег на это не было. Левитан отбросил мысль о поездке на Волгу, нашел дачу близ Останкина и переселился туда с сестрой. Вместо волжских картин он принялся за работу над окружавшими Останкино мотивами.

Как раньше любил Левитан Сокольники с их парком и аллеями, то занесенными снегом, то убранными осенним золотом деревьев, так здесь, в окрестностях Останкина, увлекли его поля с колосящимся хлебом или снопами сжатой ржи, болота с отраженною в их воде вечерней зарей и окруженные полями деревушки с грязными дорогами. Мотивы эти заполняют целый ряд картин молодого художника и очень характерны для этого, так называемого друзьями Левитана, «Останкинского» периода его живописи. В этих картинах еще много Саврасовского влияния, краски их большей частью черны или рыжеваты. В то же время Левитан еще довольно слабый колорист, на нем еще не сказывается Поленовское влияние. Тот же характер носят на себе и все работы Левитана, выполненные им в последние годы пребывания в школе. Изменяются их мотивы, но не живопись.

После Останкина, ранней весной 1884 г., Левитан поселился вместе с художником Василием Васильевичем Переплетчиковым под Звенигородом, в Саввинской слободе близ одного из самых красивых подмосковных монастырей, и эта жизнь в настоящей деревне с ее уютными задворками и покосившимися избами, крытыми соломой, сейчас же стала отражаться на мотивах пейзажей Левитана. Место полей и болот занимают интимные уголки деревни, задворки с остатками вешнего снега, деревенская улица с виднеющейся на ней часовенкой, пасека с освещенными весенним солнцем колодами ульев и прочие мотивы, привлекавшие затем несколько лет внимание целого ряда художников[5]5

Надо сказать, однако, что Левитан и Переплетчиков не были первыми Московскими художниками, поселившимися в Саввинской слободе. Этот красивый и тихий уголок, сделавшийся скоро чем-то вроде русского Барбизона, давно привлекал к себе внимание художников. Монастырь на горе, окружающая его дубовая роща, примыкающий к ней сосновый бор, пруд с мельницей и питающая их извилистая речка, красиво разбросанные на взгорье избы, все это давало богатый материал, и было полно самых разнообразных настроений. Впоследствии Саввинская слободка стала излюбленным местом для работы русских художников, ездивших сюда на этюды. До Левитана здесь по долгу работали Сергей и Константин Коровины, Эллерт и другие. Слобода давно уже слыла своего рода художественным поселком, и все знали, что здесь также живет и работает один из самых видных пейзажистов в 1870 годов, Каменев. Он жил здесь почти безвыездно, а под конец жизни сильно опустился, вел жизнь, похожую на Саврасовскую, и мужик, избу которого он превратил в мастерскую, часто возил к Дациаро продавать картины своего постояльца. По словам Переплетчикова Каменев пришел однажды к Левитану посмотреть его работы, остался ими чрезвычайно доволен и очень расчувствовался. «Профессором будете, а нам умирать пора!» – сказал он ему на прощанье.

[Закрыть].

Однако, следующее лето 1885 г. Левитан провел не в Саввиной слободе, а в Бабкине, куда он уехал к поселившейся там семье Чеховых. Брат Антона Павловича Чехова, Николай, учился вместе с Левитаном в Школе Живописи. Молодые люди очень сошлись там и скоро Левитан стал близким другом семьи Чеховых.

В ту пору он жил в Уланском переулке, где снимал комнатку у вдовы Реддер. Кроме работы над картинами он пробовал рисовать углем портреты, нарисовал автопортрет и портрет художника Тарбеева, но где они теперь – неизвестно. Одновременно он не мало рисовал и для иллюстрированных журналов; проработав целый день, в долгие зимние вечера много читал. Особенно Левитан увлекался тогда Добролюбовым, которого знал прекрасно. Из поэтов больше других он любил Никитина, и постоянно декламировал его стихи.

О жизни Левитана в Бабкине и соседней деревушке Максимовке сохранилось многое в воспоминаниях Mapии Павловны Чеховой. Воспоминания были записаны мною с ее слов и напечатаны полностью в моем очерке о Левитане в № 1 сборников «Нового Слова» (Москва, 1907). Приведу здесь некоторые выдержки из них.

«Левитан часто бывал у брата и заходил к нам, но эти первые встречи как-то совершенно изгладились из моей памяти», – рассказывает М.П. Чехова. – «Помню только, что однажды я пришла к брату, в Восточные Номера, и увидела у него красивого брюнета с восточного типа лицом и большими выразительными глазами.

– Боже мой, Maрия! Да вы совсем взрослая барышня! – обратился он ко мне, красиво грассируя и протягивая обе руки.

«Мне, пятнадцатилетней девочке, это тогда ужасно польстило, и я как-то сразу запомнила Левитана…»

«Ближе всего Левитан сошелся с нашей семьей уже после окончания школы, когда мы поселились в красивом имении Бабкино, под Новым Иерусалимом. Левитан сначала устроился в полутора верст, в деревушке Максимовке, но затем тоже перебрался к нам в Бабкино, и так мы прожили полных три года. Это время я вспоминаю всегда с невольной добродушной улыбкой. Так много вспоминается молодости, всякого дурачества и таких ярких, полных жизни картин… «Хозяева имения, Киселевы, типичная семья bons vivants, превращали жизнь в сплошной праздник, полный остроумного шутовства и какой-то бесшабашной богемы. Веселый и беззаботный смех не смолкал порою с вечера, и выходило как-то так, что даже изо всякого пустяка, из какой-нибудь ловли карасей в пруду соседней деревни или прогулки за грибами создавалось что-то, полное удивительного молодого веселья. Исаак Ильич от души дурачился со всеми нами. То над дверями Левитана на его ателье, устроенном из сарайчика, служившего некогда курятником, вдруг неожиданно для него появлялась вывеска с надписью: «Ссудная касса купца Исаака Левитана», и начиналась невозможная травля его будто бы за разные преступные дела, при чем Левитан не отставал и парировал обвинение с остроумием, вызывавшим гомерический хохот. То вдруг объявлялось по всему дому, что преступления Левитана превышают меру терпения, и над ним устраивался суд, благо Киселев был земским начальником и под руками была камера со всеми атрибутами. Антон Павлович в роли прокурора громил подсудимого, для этого гримировался невероятным злодеем и произносил такие патетические речи, что от общего хохота заседание прерывалось и превращалось на несколько минут в настоящий сумасшедший дом. Брат Николай в роли свидетеля импровизировал, давал невероятные показания, а брат Александр защищал с таким пафосом, что у всех от смеха текли самые искренние слезы.

«А то вдруг Левитан на ослике и в простынях, одетый бедуином, выезжал на закате на луг, за рекой, и устраивал там вечернюю мусульманскую молитву, а Антон Павлович из-за кустов стрелял по нему холостым зарядом; Левитан падал, и всем домом мы устраивали его похороны. На руки Левитану надевали сапоги, а выше локтей чем-нибудь их обматывали, затем клали ему на плечи палки и вешали на них другую простыню, так что голова и протянутые руки изображали какую-то очень комическую фигурку лежавшего на носилках мертвеца, а настоящее туловище скрывалось за свешивавшимися простынями. И всем домом в фантастических одеяниях шли мы по дорожкам парка, распевая всевозможную ерунду, пока это не надоедало Левитану, он не вырывался и не пускался в бегство, преследуемый всеми нами до самого его ателье… Много было всякого дурачества…

«Все это, однако, не мешало Левитану работать, как не мешало и Антону Павловичу писать. Дурачились мы только, когда считали себя в праве отдыхать. В остальное время и в иные дни с утра до вечера Левитан и брат были за работой. Левитан иногда прямо поражал меня, так упорно он работал, и стены его курятника быстро покрывались рядами превосходных этюдов. «Иногда, впрочем, он все бросал, брал ружье, собаку и исчезал, но целый день. Чаще всего это бывало, когда его вдруг охватывала какая-то мучительная тоска. В этих приступах мрачного настроения было что-то болезненное и ненормальное. Они наступали без всякой причины, без всякого повода, как-то неожиданно. Что лежало в их основе, на это я никогда не могла дать себе определенного ответа. Тут было много недовольства собой и неудовлетворенного самолюбия, но было и еще что-то, чего я не могла определить. Левитан был адски самолюбив, он понимал силу своего таланта, но ему все казалось мало. Хотелось от себя чего-то гораздо большего. Отсюда – многое в его мрачных настроениях, хотя одним этим их объяснить все-таки нельзя. Антон Павлович видел в этих настроениях именно нечто больное, не приходящее извне, а поднимающееся изнутри человека. В дни таких настроений Левитан бывал невыносим, а как самому ему бывало тяжело от охватывающей его тоски, видно из одного случая, когда Левитан жил еще в Максимовке. Случилось как-то, что два дня о нем не было ни слуху, ни духу. Мы стали тревожиться, и вечером братья с фонарями, дурачась и распевая, ушли в Максимовку. Вернулись они оттуда очень расстроенными. Они нашли Левитана в его куриной избушке, валяющимся на соломе в таком мраке, что даже от него ничего и не добились, а хозяева на расспросы шепотом рассказали, что в этот день Левитан стрелялся из ружья, но, по счастью, дал промах[6]6

Об этих посещавших Левитана приступах тоски и недовольства собой сохранились, воспоминания и у многих других, хорошо знавших художника, но едва ли верно объяснение их болезненными настроениями. Разбираясь в воспоминаниях, сохранившихся у многих о Левитане видишь, что не него было немало различных нареканий. Так, его упрекали за нерешительность при разрыве молодежи с передвижниками и вообще за уступки передвижникам, за подчинение общему тону кружков, в которых он вращался, за то, что он не мог иногда скрыть, как тешилось его тщеславие сближением со столичной знатью и т. п., не говоря уже о многом другом, касаемо чисто личных отношений. Вообще болото жизни по временам начинало засасывать Левитана в свой тип и невольно приходит в голову: не были ли эти периоды мрака и недовольства собой теми очищающими душу пожарами, которые сжигали в художнике все наносное, все навязанное жизнью, в конце концов ненавистное ему самому, и не этим ли взрывам недовольства обязан Левитан тем, что память о нем все-таки остается такой светлой. Что же касается времени, когда Левитан жил в Бабкине то может быть не осталось без влияния на эти настроения и вечное высмеивание его, которое по-видимому постоянно происходило в Бабкине. Левитан принимал его на вид как будто добродушно, но кто знает, как реагировала порою на все это его душа.

[Закрыть]…

Но проходило два-три дня, и Левитан снова был весел, с энергией брался за работу, снова дурачился с нами, снова принимал участие в наших пикниках, прогулках, рыбной ловле и т. п. Рыбную ловлю он особенно любил. Иногда, в дни отдыха, мы часами просиживали с удочками где-нибудь в тени прибрежных кустов. Тишина, шёпот листвы и журчание бегущей по камням речки навевали какое-то элегичное настроение. Левитан клал свою удочку и начинал декламировать что-нибудь из Тютчева, Апухтина, Никитина, Алексея Толстого. Это были его любимые поэты, и он знал наизусть множество красивых их стихов.

«Хорошие минуты! Тут уже было не до дурачеств. В глубине души просыпалось что-то иное. Вся природа точно раскрывала тайники своей чарующей красоты, и все становилось каким-то одухотворенным…».

«Хорошие минуты! И сейчас, когда вспоминаются они и с ними далекая юность, в душе просыпается что-то такое хорошее, теплое и вместе с тем отчего-то такое грустное…».

«Левитан любил природу как-то особенно. Это была даже и не любовь, а какая-то влюбленность. Эта же влюбленность в природу сделала из него и охотника, хотя он не любил саму охоту, а в последнее время и совсем бросил стрелять. Особенно увлекала его весенняя тяга. О ней он даже и говорить равнодушно не мог. И собаку свою, Весту, он любил, кажется, больше всего за то, что она бывала его неизменным товарищем во всех блужданиях по болотам, по опушкам и просекам лесов».

Любил ли Левитан свое искусство? В этом, разумеется, не может быть сомнений. Если он любил что-нибудь в жизни всеми фибрами своего существа, то именно искусство. Он любил его как-то трепетно и трогательно. Искусство было для него чем-то даже святым. Верил ли он в себя? Конечно да, хотя это и не мешало ему вечно сомневаться, вечно мучиться, вечно быть недовольным собой. Левитан знал, что идет верным путем, верил в этот путь, верил, что видит в родной природе новые красоты, но в то же время ему вечно казалось, что он не передает и доли всего найденного, всего, что жило в его душе. Отсюда иногда мучительное недовольство собой, но в то же время глубокое негодование на товарищей художников и на публику за то, что они не понимают и не видят ничего в том, что казалось ему именно верным и самым дорогим. Левитан быть очень самолюбив и не только жаждал славы, как художник, но хотел нравиться и как человек, нравиться даже своей внешностью. Он знал, что был красив, немножко кокетничал этим и заботился о своей внешности, о костюме и т. п., но, разумеется, понимал все это очень тонко, как настоящий художник…»

К этому же времени относится и первая поездка Левитана в Крым, оказавшая на его живопись чрезвычайно благотворное влияние. В 1995 г. Василий Дмитриевич Поленов работал над декорациями для частной оперы Степана Петровича Мамонтова и, нуждаясь в помощниках указал Мамонтову на своих учеников: Константина Коровина, Левитана и других, как на способных художников. Левитан получил заказ и исполнил ряд декораций к «Русалке», «Снегурочке», «Жизни за царя» и др. операм, и впервые в кошельке его оказалась сумма в несколько сот рублей. Израсходовать ее он решил тотчас же на поездку в Крым, и вернулся оттуда с целым рядом этюдов, в которых уже не было и помину ни о черноте, ни о рыжеватости, все-таки появлявшейся до этого времени в его картинах. Яркие краски юга точно открыли Левитану глаза на природу. Он увидел в натуре ту красочную красоту, которая поражала тогда всех в этюдах Поленова, привезенных им из первого путешествия в Палестину, он почувствовал смелость в обращении с краской, и в то же время кисть его получила размах, уверенность и силу, которым научила его работа над много аршинными полотнами декораций.

Несколько десятков превосходных этюдов и ряд картин, написанных на Крымские мотивы, появились на периодической выставке Общества Любителей Художеств 1886 г. и показали, какой поэт красок таился в Левитане.

Тогдашней владелице Бабкина – Марии Владимировне Киселевой принадлежит один этюд, написанный Левитаном после его поездки в Крым. На небольшом кусочке картонной бумаги, проклеенной раствором желатина (излюбленный Левитаном материал для этюдов) глинистый берег реки с зеленым лугом за ним и полоской дальнего леса, но все это залито таким солнечным светом, и свет этот передан с такой силой, что этюд можно было бы поставить на ряду с наиболее богатыми светом созданиями русской живописи.

К зиме Бабкино пустело. Чеховы переселялись в Москву. Перебирался туда и Левитан до первых весенних дней, когда его снова тянуло в луга и леса. Зиму в то время Левитан проводил, обыкновенно, в меблированных комнатах «Англия», где ему оставляли небольшой номерок и где у обыкновенного окна со скудным светом, был написан художником целый ряд превосходнейших вещей. Среди друзей Левитана этот период так и получил шуточное прозвище «английского периода». «Помню, как сейчас, – рассказывает Нестеров, – зимнюю морозную ночь в Москве; меблированные комнаты «Англия» на Тверской; довольно большой, низкий, как бы приплюснутый номер в три окна, с неизменной деревянной перегородкой. Тускло горит лампа, 2–3 мольберта… От них тени по стенам. Тихо. Немного жутко. За стеной нередко стонет тяжко больной Левитан. Поздний вечерний час. Проведать больного зашли товарищи, с ними молодой, только что окончивший курс врач Антон Чехов. Что было тогда с Левитаном, не помню, но он быстро стал поправляться[7]7

По словам Переплетчикова у Левитана было воспаление надкостницы, схваченное им во время продолжительной работы на Москве реке в сильные морозы. Он довольно долго лежал в лечебнице Кип.

[Закрыть].

Как плохо было материальное положение художника даже и в это время, видно из того, что у владелицы «Англии» осталось за долги несколько превосходных вещей Левитана. На аукционах Общества Любителей Художеств также можно было в то время приобретать прекрасные этюды Левитана за баснословные 10 и 15 руб. Но все же прошли уже те горестные времена, когда ему, как бывало прежде, приходилось идти на Арбат к художнику (или вернее учителю рисования) Рву, который надменно нанимал молодых художников и заставлял их писать на заданную тему картины. Этот сметливый делец, пользовавшийся кстати в те времена большой известностью слегка «заканчивал» написанное своей кистью, подписывал своим именем и за хорошую цену продавал своим клиентам.

Нельзя здесь не отметить и еще одного влияния, которое к концу 60-х годов уже очень определенно сказывается на картинах Левитана. Это влияние Коро и большой картины Луиджи Луара, с которыми знакомило Московских молодых художников собрание Сергея Михайловича Третьякова. Тонкое художественное чутье заставило Левитана очень глубоко почувствовать мягкую красоту этих художников и глубокую пропасть, отделявшую их от всей тогдашней русской пейзажной живописи. Получив заказ скопировать пейзажи Коро, Левитан страстно увлекся книгой Руже Миле о Коро и читал ее по-французски, для чего ему пришлось даже заняться с одной француженкой-старушкой уроками этого языка. Он изучил не только краски, но саму манеру художника, и в результате многие тогдашние работы Левитана поражают своим сходством с картинами таких последователей Коро, как, например, Казэн и др., хотя, наверное, можно сказать, что всех этих художников Левитан тогда еще и не видел. Это влияние Кора и других барбизонцев чувствуется затем уже на всем последующем творчестве Левитана и особенно на некоторых его картинах, написанных в конце 90-х годов.

IV. Первая поездка на Волгу

Побывав в 1885 году в Крыму, следующей весной 1886 г. Левитан осуществил наконец свою давнишнюю мечту и уехал на Волгу. Поездка, однако, вышла неудачной. Не благоприятствовала погода, а главное, в самом настроении Левитана было что-то, мешавшее ему и работать, и увидеть всю красоту великой русской реки, как это удалось ему позднее.

«…Разочаровался я чрезвычайно, – пишет Левитан Антону Павловичу Чехову. – Ждал я Волги, как источника сильных художественных впечатлений, а взамен этого она показалась мне настолько тоскливой и мертвой, что у меня заныло сердце и явилась мысль, не уехать ли обратно? И в самом деле, представьте себе следующий беспрерывный пейзаж: правый берег, нагорный, покрыт чахлыми кустарниками и, как лишаями, обрывами. Левый… сплошь залитые леса. И над всем этим серое небо и сильный ветер. Ну, просто смерть… Сижу и думаю, зачем я поехал? Не мог я разве дельно поработать под Москвой и не чувствовать себя одиноким и с глаза на глаз с громадным водным пространством, которое просто убить может. Сейчас пошел дождь. Этого только недоставало!..»

«…Тяжело: не спится – читаем мы в других письмах. – Мне страшно тоскливо… и очень завидую я мирному храпу за стеной двух старух, моих хозяек. Нервы расходились, просто смерть! А, впрочем, черт меня возьми совсем! Когда же я перестану носиться с собой?..»

«…Но что же делать, я не могу быть хоть немного счастлив, покоен, ну, словом, не понимаю себя вне живописи. Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к ней, никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью. Без этого чувства не может быть истинного художника. Многие не поймут, назовут, пожалуй, романтическим вздором – пускай! Они благоразумнее… Но это мое прозрение для меня источник глубоких страданий. Может ли быть что трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную тайну, видеть Бога во всем, и не уметь, сознавая свое бессилие, выразить эти большие ощущения…»

«…Господи, когда же не будет у меня разлада? Когда я стану жить в ладу с самим собой? Этого, кажется, никогда не будет. Вот в чем мое проклятие… Не скажу, чтобы в моей поездке не было ничего интересного, но все это поглощается тоской одиночества, такого, которое только понятно здесь в глуши…»

«…Не писал Вам все это время; не хотелось вновь говорить о моем беспрерывном, бесплодном разладе, а отрадного ничего не было… Меня не ждите – я не приеду. Не приеду потому, что нахожусь в состоянии, в котором не могу видеть людей. Не приеду потому, что я один. Мне никого и ничего не надо. Рад едва выносимой душевной тяжести, потому что чем хуже, тем лучше, и тем скорее приду к одному знаменателю. И все хорошо…»

То же настроение преследует Левитана и по возвращении с Волги и звучит в написанных позднее письмах к К.

Письма эти очень характерны для Левитана. Каким диссонансом звучат они с одним из писем к Поленову сверстника и товарища Левитана – Константина Коровина, который говорит, что искусство-радость бытия, что там, где страдание и терзающие муки сомнений, там нет искусства. Для одного – творчество великая радость, ликующая, рвущаяся из груди песня. Для другого – источник глубоких страданий, вечная неудовлетворенность и терзание. Кто же прав? Кто ближе к решению таинственной загадки художественного творчества? Или оба правы, и разница в каких-то расовых особенностях, укоренившихся в крови веками? Или в самом деле это проклятие каждого, чей взор проникает за внешний блистающий красками покров явлений, кто чувствует дыхание великой тайны и не находит сил для передачи чего-либо, кроме ничтожной бренной ее оболочки? Пусть психология решает эту загадку, для нас же несомненно одно что Левитан не принадлежал к числу поэтов ликующей радости, поющих, как птицы. Он всегда хотел большего, чем мог, всегда жадно искал, то уходя с головой в передачу поэзий мотива, то добиваясь разгадки в характере самой живописи. Впечатления, полученные в первой поездке на Волгу, Левитан передал в нескольких картинах, появившихся на периодической выставке 1887 г., но только один «Разлив на Сурев» привлек к себе некоторое внимание, да и в его красках было что-то, напоминавшее гораздо более раннего Левитана. Отсутствовала та радующая гармония, которую глаз уже привык видеть во всем, что выходило из-под кисти художника. Как будто мрачное настроение Левитана отравило самый его глаз и наложило цепи на его кисть.

V. Возвращение к Саввиной Слободе и вторая поездка на Волгу

Только осенью, после лета, проведенного снова в Саввиной Слободе вместе с художниками Алексеем Степановым и Кувшинниковой, в Левитане как бы просыпается опять влюбленный в красоту природы художник, и он пишет свой оригинальный «Туман» («Осеннее утро»), представленный ныне в Третьяковской галерее. Картина эта является первой в целом цикле других, раскрывающих талант Левитана во всей его силе и красоте, и любопытно, что художественное чутье Василия Васильевича Верещагина сейчас же заставило его заметить эту картину. В первый же день она была куплена им с выставки и позднее принесена им же в дар Третьяковской галерее.

О жизни в Саввине в тот второй приезд туда Левитана и о последующей поездке на Волгу многое сохранилось в воспоминаниях Софьи Петровны Кувшинниковой, тоже записанных мною с ее слов, незадолго до ее неожиданной смерти.

«Два лета, – рассказывает она, – мы (Левитан, Алексей Степанович Степанов и я) проводили в Савинной слободке близ монастыря, но под конец окрестности стали нам надоедать. Тянуло к новым местам, к свежим впечатлениям. И вот весной 1888 года снова втроем мы уехали в Рязань, сели на пароход и пустились вниз по Оке.

«Попробовали остановиться в селе Чулкове, но долго там не ужились. Очень уж дико отнеслось к нам, население, никогда не видевшее у себя господ». Они ходили за нами толпой и разглядывали, как каких-то ацтеков, ощупывали нашу одежду и вещи… Когда же мы принялись за этюды, село не на шутку переполошилось.

– Зачем господа списывают наши дома, овраги и поля? К добру ли это, и не было бы какого худа?..»

«Собрали сход, почему-то даже стали называть нас: лихие господа…»

«Все это действовало на нервы, и мы поспешили уехать. Спустились до Нижнего, перебрались на другой пароход и стали подниматься по Волге, но все как-то не тянуло нигде пристать».

«Наконец добрались до Плеса, и он сразу нас обворожил. Мы решили остановиться. Привлекла нас больше всего та маленькая древняя церквушка, которую потом не раз принимались писать и другие художники, да и вообще городок оказался премилым уголком, удивительно красивым, поэтичным и тихим. Мы нашли две комнатки недалеко от берега, и с помощью сена, ковров, двух столов и нескольких скамеек устроили бивуак. Бесшабашная жизнь нашей богемы, конечно, и здесь произвела сильное впечатление. Художник и здесь оказался невиданной птицей. Пошли расспросы и разговоры: Кто? Как? Зачем? Почему? На базаре сообщались о нас все новости, что едим, куда ходим и т. д. Но здесь как-то это, скоро затихло. К нам быстро стали привыкать, да и мы притерпелись. Целыми днями мы бродили по берегу и окрестностям, и каждый день то там, то сям торчали наши огромные зонты из белого холста, который мы промывали с синькой, чтобы устранить горячие лучи солнца, проникавшие сквозь зонт на этюд. Зонты эти тоже вызывали немало всякого недоумения. Однажды Левитан приютился за городом у самой дороги и в тени зонта внимательно писал этюд. День был праздничный. После общины, возвращавшиеся в соседнюю деревню, с любопытством останавливались и смотрели на Левитана. Постоят, посмотрят и проходят. Но вот плетется дряхлая, подслеповатая старушонка. Тоже остановилась, щурясь от солнца, долго смотрела на художника, потом начала истово креститься, вынула из кошелька копеечку и, положив ее осторожно в ящик с красками, пошла тихонько прочь. Бог знает, за кого приняла она Левитана, и какие мысли роились в ее старой голове, – но Левитан долго потом хранил эту монетку».

«Жилось нам удивительно хорошо. Даже Левитан, и тот перестал хандрить и настроение – это стало отражаться на его картинах. Увидев первые его картины, написанные в Плесе, Антон Павлович Чехов очень их расхваливал».

– Знаешь, – заметил он Левитану, – на твоих картинах даже появилась улыбка.

«Действительно, здесь были написаны несколько лучших картин Левитана «Золотой Плес» («Вечер»), «После дождя», «Тихая обитель» и целый ряд других. Писал их Левитан с маленьких набросков и больше по впечатлению, а многое и целиком с натуры.

«Тут же, после поездки в Рыбинск, начал он и свою великолепную и оригинальную картину Волги – «Свежий ветер», с вычурными кормами тихвинок и расшив, убегающих за буксирным пароходом»…

«Очень интересовала нас и старенькая деревянная церковка, одиноко ютившаяся со своей звонницей на одном из городских холмов. (Этюд Левитана с этой церковки и ее внутреннего убранства – в Третьяковской галерее). Сама же она, этот памятник далекой старины, недавно сгорела от пожара, который устроили курившие в ее тени городские ребятишки). Церковка была очень стара и оригинальна».

«Когда нам удалось попасть в эту церковку, меня вдруг охватило страстное желание услышать в ней молитвенные возгласы и увидеть перед ее ветхими образами мерцание свечных огоньков. Пошли к старому отцу Якову. Тот долго отнекивался, ссылался, что в церковке за ветхостью опасно служить и т. п., но затем добродушно уступил, и велел дьячку все приготовить к службе».

«Впечатление получилось, действительно, и сильное, и трогательное. Отец Яков и какой-то, тоже старенький, точно заплесневевший и обросший мхом дьячок удивительно гармонировали с ветхостью стен и темными, почерневшими ликами образов. Странно звучали удары старого, точно охрипшего маленького колокола, и глухо раздавались, точно призрачные молитвенные возгласы. Где-то вверху на карнизах удивленно ворковали голуби. Аромат ладана смешивался с запахом сырой затхлости, и огненные блики мистически мелькали на венчиках образов на иконостасе, а в довершение впечатления в углу появились вдруг три древних старухи, точно сошедшие с картины Нестерова. Их фигуры в черных платках и старинных темных сарафанах странно мелькали в голубоватых волнах ладана. Истово крестились они двуперстным знамением и клали низкие, глубокие поклоны. Потом я узнала, что эти женщины здесь же, в той церкви, были когда-то венчаны, и очень ее почитали. Левитан был тут же с нами, и вот, как только началась обедня, он вдруг, волнуясь, стал просить меня показать, как и куда ставить свечи и, действительно, стал ставить их ко всем образам. И все время службы с взволнованным лицом стоял он подле нас и переживал охватившее его трепетное чувство… Слезы умиления, хорошие, благодатные слезы катились по моим щекам… И верилось, и плакалось, и было так легко…»

«Вообще Левитан любил православную службу и чутко понимал ее мистическую прелесть.

Однажды в Троицу он тоже пошел с нами в церковь. И вот, когда началось благословение цветов, и раздались поэтичные слова сопровождающей его молитвы, он, расстроенный почти до слез, наклонился ко мне.

– Послушайте. Ведь это же удивительно. Господи, как это хорошо! Ведь это не православная и не другая какая молитва. Это мировая молитва».

«Интересовался Левитан и Евангелием. Одно лето каждый вечер после работы он просил, меня читать ему попеременно несколько глав из этой книги или несколько страниц из Псалтыря… Увлекались мы, впрочем, не одной только мистической прелестью религии. Порою нас вдруг охватывала страсть к охоте, и мы целыми днями бродили по полям и перелескам, благо у Левитана всюду была с собой и его любимица Веста».

«Однажды рано утром мы собрались на охоту в заречные луга. В ожидании лодки, которая должна была нас перевезти за Волгу, я приютилась на завалинке у прибрежной избушки, а Левитан с ружьем под мышкой рассеянно шагал по безлюдному берегу. Над рекой и над нами кружили чайки. Вдруг Левитан вскинул ружье, грянул выстрел, и бедная белая птица, кувыркнувшись в воздухе, безжизненным комком шлепнулась на прибрежный песок».

«Меня ужасно рассердила эта бессмысленная жестокость, и я накинулась на Левитана. Он сначала растерялся, а потом тоже расстроился».

– Да, да, это гадко я сам не знаю, зачем я это сделал. Это подло и гадко. Бросаю мой скверный поступок к вашим ногам и клянусь, что ничего подобного никогда больше не сделаю. – И он в самом деле бросил чайку мне под ноги.

«Разнервничались и расстроились мы не на шутку. Никуда, разумеется, не поехали и ушли домой. Не лучше чувствовали мы себя и на другой день. Я злилась, а Левитан нервничал и всячески себя ругал. Чайку мы унесли в лес и там зарыли, а Левитан при этом до того волновался, что даже стал клясться бросить навсегда охоту… Но увы! Инстинкт охотника восторжествовал, и через два дня, в тайне от меня Левитан ушел на рассвете и вернулся с полным ягдташем. Так мало по малу эпизод с чайкой и был забыт, хотя, кто знает, быть может, Левитан рассказал о нем Чехову, и Антон Павлович припомнил его, когда писал свою «Чайку»…

«Но возвращаюсь к работам Левитана. Здесь же в Плесе была написана им и еще одна из лучших его картин – «Тихая обитель» Эта картина, которой Александр Николаевич Бенуа приписывает такое большое значение в развитии творчества художника, связана была для Левитана с очень значительным переживанием.

«Еще раньше, во время жизни в слободке под Саввиным монастырем, Левитан сильно страдал от невозможности выразить на полотне все, что бродило в его душе. Однажды он был настроен особенно тяжело, бросил совсем работать, говорил, что все для него кончено, и что ему не для чего больше жить, если он до сих пор обманывался в себе и напрасно воображал себя художником. Будущее представлялось ему безотрадно мрачным, и все попытки рассеять эти тяжелые думы были напрасны. Наконец, я убедила Левитана уйти из дома, и мы пошли по берегу пруда, вдоль монастырской горы. Вечерело. Солнце близилось к закату и обливало монастырь горячим светом последних лучей, но и эта красивая картина не разбудила сначала ничего в душе Левитана. Но, вот, солнце стало заходить совсем. По склону горы побежали тени и покрыли монастырские стены, а колокольни загорелись в красках заката с такой красотой, что неподдельный восторг захватил и Левитана. Зачарованный стоял он и смотрел, как медленно, все сильнее и сильнее розовели в этих лучах главки монастырских церквей, и я с радостью подметила в глазах Левитана знакомый огонь увлечения. Скоро погасли яркие краски на белых колоколенках, и освещенные зарей, они лишь слегка розовели в темнеющем небе, а кресты огненными запятыми загорелись над ними. Картина была уже иная, но чуть ли не еще более очаровательная…»

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.