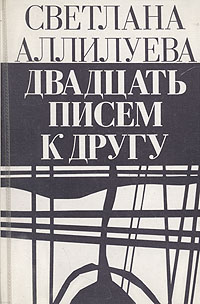

Текст книги "Двадцать писем к другу"

Автор книги: Светлана Аллилуева

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

2

Почему я написала тебе сегодня именно об этом? Почему именно с этого захотелось все начать? С тех дней прошло десять лет, – немало для нашего бурного, сверхскоростного века. Я больше не была с тех пор в мрачной Кунцевской даче, я не хожу в Кремль. Ничто не тянет меня повидать те места. Отец не любил вещей, его быт был пуританским, он не выражал себя в вещах и оставшиеся дома, комнаты, квартиры, не выражают его. Я люблю вспоминать только о доме, где жила мама – о нашей прежней (до 1932 года) квартире в Кремле, о даче «Зубалово» возле Усова, где на всем была рука мамы. Об этом позже. Прошло десять лет. В моей жизни мало что изменилось. Я, как и раньше, существую под сенью имени моего отца. Как при нем, у меня и моих детей сравнительно обеспеченная жизнь. Не изменилось и другое: внимание одних, злоба других, любопытство всех без исключения, огорчения и потрясения заслуженные и незаслуженные, столь же незаслуженные изъявления любви и верности – все это продолжает давить и теснить меня со всех сторон, как и при жизни отца. Из этих рамок мне не вырваться. Его нет, – но его тень продолжает стоять над всеми нами, и еще очень часто продолжает диктовать нам, и еще очень часто мы действуем по ее указу… А жизнь кипит кругом. Выросло целое поколение для которых почти не существует имени «Сталин», – как не существует для них и многого другого, связанного с этим именем, – ни дурного, ни хорошего. Это поколение принесет с собой какую-то неведомую для нас жизнь, – посмотрим, какова она будет. Людям хочется счастья, эгоистического счастья, ярких красок, звуков, фейерверков, страстей, – хочется не только этого, я знаю: хочется культуры, знаний; хочется, чтобы жизнь стала европейской наконец-то и для России; хочется говорить на всех языках мира, хочется повидать все страны мира, жадно, скорей, скорей! Хочется комфорта, изящной мебели и одежды вместо деревенских сундуков и зипунов. Хочется перенимать все иноземное, – платье, теории, искусство, философские направления, прически, все, – безжалостно откидывая свои собственны е достижения, свою российскую традицию. Разве осудишь все это, когда это все так естественно после стольких лет пуританства и поста, замкнутости и отгороженности от всего мира?… Нет, не мне осуждать все это. Даже если я сама чужда абстракционизма, то все равно я понимаю, почему это искусство завладевает умами совсем неглупых людей (а не только невежественных мальчишек) и не мне спорить с ними. И я не буду спорить, – я знаю, что эти люди живее меня чувствуют современность и будущее. Зачем мешать им думать, как они хотят? Ведь страшно не это; страшны не все эти безобидные увлечения. Страшно невежество, не знающее ничего, не увлекающееся ничем, ни старым, ни новым, ни своим, ни иностранным. Страшно невежество, полагающее, что на сегодняшний день уже все достигнуто, и что ежели будет в пять раз больше чугуна, в три раза больше яиц и в четыре раза больше молока, – то вот, собственно, и будет тот рай на земле, о котором мечтает это бестолковое человечество… Прости меня, я ушла куда-то в сторону… Это все пошло с той мысли, что моя собственная жизнь мало изменилась за последние десять лет. Я все время усиленно занимаюсь только тем, что перевариваю события и осмысливаю их. Право, от этого можно совсем обалдеть. Не тем же ли занимался бедный Гамлет и презирал за это самого себя? Моя странная, бестолковая двойная жизнь продолжается. Я продолжаю жить, как и десять лет назад, внешне – одной жизнью, внутренне – совсем иной. Внешне – это обеспеченная жизнь где-то по-прежнему возле правительственных верхушек и кормушек, а внутренне – это по-прежнему (и еще сильнее, чем раньше) полное отъединение от этого круга людей, от их интересов, обычаев, от их духа и дела, и слова и буквы. Когда я расскажу тебе, как постепенно сложилась такая жизнь, ты увидишь, что иначе не могло и быть, ни раньше, ни теперь. Я не умею и не могу писать о том, чего не знаю и не видела своими глазами. Я не публицист. Написать биографию отца, охватывающую двадцать лет прошлого века и половину этого века, я бы никогда не взялась. Я в состоянии судит ь лишь о том, что видела и пережила сама или что, во всяком случае, находится в пределах моего понимания. Я могу написать о своей жизни в доме с отцом в течение двадцати семи лет; о людях, которые были в этом доме, или были к нему близки; о всем том, что нас окружало и составляло уклад жизни; о том, какие разные люди и какие разные стремления боролись в этом укладе; может быть, о чем-то еще… Все это составит небольшой кусочек жизни моего отца – около одной ее трети – и совсем небольшой кусочек жизни вообще. Быть может, это микроскопически мало. Но ведь жизнь надо разглядывать и в микроскоп, – мы слишком привыкли судить «в основном», «в общих чертах»; не отсюда ли весь этот поверхностный догматизм и нетерпимость? А ведь жизнь нашей семьи, этого крошечного кусочка общества, очень характерна, или, как говорят в литературной критике, типична. Двадцатый век, революция, все перемешали и сдвинули со своих мест. Все переменилось местами – богатство и бедность, знать и нищета. И как все ни перетасовалось и сместилось, как ни обнищало и перераспределилось, но Россия осталась Россией. И жить, строиться, стремиться вперед, завоевывать что-то новое, и поспевать за остальными нужно было все ей же – а хотелось догонять и перегонять… Быть может, в этом общем устремлении, в этом общем потоке, который и есть жизнь, что-то можно найти интересное и в семейных хрониках, в эпизодах, портретах людей близких и никому не известных. Ты говоришь, что все интересно. Это тебе все интересно. Я совсем не убеждена, что это будет глубоко интересно еще кому-нибудь. А любопытно, конечно, всем. Сейчас стоит недалеко от Кунцева мрачный пустой дом, где отец жил последние двадцать лет, после смерти мамы. Я сказала, что вещи не выражают отца, потому что он не придавал им никакого значения. Быть может, я не права? Дом этот, во всяком случае, как-то похож на жизнь этих последних двадцати лет. У меня ничего не связано с ним. я его не любила никогда. Дом построил в 1934 году архитектор Мирон Иванович Мержанов, построивший для отца еще несколько да ч на юге. Первоначально дом был сделан очень славно – современная, легкая одноэтажная дача, распластанная среди сада, леса, цветов. Наверху, во всю крышу был огромный солярий – там мне так нравилось гулять и бегать. Я помню, как все, кто принадлежал еще тогда к нашей семье, приезжали смотреть новый дом. Было весело и шумно. Были тогда моя тетка Анна Сергеевна (мамина сестра) с мужем, дядей Стахом Реденсом, был дядюшка мой Павлуша (мамин брат) с женой Евгенией Александровной; были Сванидзе, – дядя Алеша и тетя Маруся. Были братья мои, Яков и Василий. Еще все происходило тогда по инерции и по традиции, как при маме – в доме было весело и многолюдно. Все привозили с собой детей, дети возились и галдели, и отец это очень любил. Были бабушка с дедушкой – мамины родители. Никак нельзя было бы сказать, что после маминой смерти все родственники отвернулись от отца; наоборот, его старались развлечь, отвлечь, к нему были все внимательны, и он был радушен со всеми. Но уже поблескивало где-то в углу комнаты пенсне Лаврентия, – такого тихонького еще тогда, скромненького… Он приезжал временами из Грузии, «припасть к стопам». И дачу новую приехал смотреть. Все, кто тогда был близок к нашему дому, его ненавидели – начиная с Реденса и Сванидзе, знавших его еще по работе в ЧК Грузии. Отвращение к этому человеку и смутный страх перед ним были единодушными у нас в кругу близких. Мама еще давно (году в 29-м), как говорил мне сам отец, «устраивала сцены, требуя, чтобы ноги этого человека не было у нас в доме». Отец говорил мне это позже, когда я была уже взрослой, и пояснял: «Я спрашивал ее – в чем дело? Приведи факты! Ты меня не убеждаешь, я не вижу фактов! А она только кричала: я не знаю, какие тебе факты, я же вижу, что он негодяй! Я не сяду с ним за один стол! Ну, – говорил я ей тогда, – убирайся вон! Это мой товарищ, он хороший чекист, он помог нам в Грузии предусмотреть восстание мингрельцев, я ему верю. Факты, факты мне надо!» Бедная моя, умная мама! Факты были позже… Так вот, тогда – в Кунцево, на Ближней, бывал о много народу, и было весело… Сейчас дом стоит неузнаваемый. Его много раз перестраивали, по плану отца. Должно быть, он просто не находил себе покоя, потому что так случалось каждый раз: куда бы он ни приезжал отдыхать на юг, к следующему сезону дом весь перестраивали. То ему не хватало солнца, то нужна была тенистая терраса; если был один этаж – пристраивали второй, а если их было два – то один сносили… Так и на Ближней. Сейчас там два этажа, причем во втором этаже никогда никто не жил, – ведь отец был один в доме. Быть может, ему хотелось поселить там меня, брата, внуков? Не знаю, он никогда не говорил нам об этом. Второй этаж был пристроен в 1948 году. Позже, в 1949-м, там, в большом зале, был огромный прием в честь китайской делегации. Это был единственный раз, когда второй этаж был использован. Потом он стоял без дела. Отец жил всегда внизу, и по существу, в одной комнате. Она служила ему всем. На диване он спал (ему стелили там постель), на столике возле стояли телефоны, необходимые для работы; большой обеденный стол был завален бумагами, газетами, книгами. Здесь же, на краешке, ему накрывали поесть, если никого не было больше. Тут же стоял буфет с посудой и с медикаментами в одном из отделений. Лекарства отец выбирал себе сам, а единственным авторитетом в медицине был для него академик В. Н. Виноградов, который раз-два в год смотрел его. В комнате лежал большой мягкий ковер и был камин – единственные атрибуты роскоши и комфорта, которые отец признавал и любил. Все прочие комнаты, некогда спланированные Мержановым в качестве кабинета, спальни, столовой, были преобразованы по такому же плану, как и эта. Иногда отец перемещался в какую-либо из этих комнат и переносил туда свой привычный быт. Почти каждый день (в последние годы, после войны) к нему съезжалось «обедать» всё Политбюро. Обедали в большом зале, тут же принимали приезжавших гостей. Я бывала там редко, и видела в этом зале только Иосипа Броз-Тито в 1946 году, но в этом зале побывали, наверное, все руководители братских компартий, – англичане, американцы, французы и итальянцы. В этом зале отец лежал в марте 1953 года, и один из диванов возле стены стал его смертным одром. Когда-то Мержанов сделал в доме и детские комнаты. Позже их соединили в одну комнату, безликую, как все остальные, с диваном, столом, ковром на полу. Бывшая спальня сделалась просто проходной комнатой. Там стоял шкаф с одеждой. Там же был и книжный шкаф, туда же поставили и рояль, так как в большом зале он «мешал» отцу. Когда появился этот рояль в доме, и для чего – я не знаю. Вероятно им никогда не пользовались. Что было приятно в этом доме, это его чудесные террасы со всех сторон, и чудный сад. С весны до осени отец проводил дни на этих террасах. Одна была застеклена со всех сторон, две – открытые, с крышей и без крыши. Особенно он любил в последние годы маленькую западную терраску, где видны были последние лучи заходящего солнца. Она выходила в сад; сюда же в сад, прямо в цветущие вишни, выходила и застекленная веранда, пристроенная в последние годы. Сад, цветы и лес вокруг – это было самое любимое развлечение отца, его отдых, его интерес. Сам он никогда не копал землю, не брал в руки лопаты, как это делают истинные любители садоводства. Но он любил, чтобы все было возделано, убрано, чтобы все цвело пышно, обильно, чтобы отовсюду выглядывали спелые, румяные плоды – вишни, помидоры, яблоки, – и требовал этого от своего садовника. Он брал лишь иногда в руки садовые ножницы и подстригал сухие ветки, – это была его единственная работа в саду. Но повсюду в саду, в лесу (тоже прибранном, выкошенном, как в лесопарке) там и сям были разные беседки, с крышей, без крыши, а то просто дощатый настил на земле и на нем столик, плетеная лежанка, шезлонг, – отец все бродил по саду и, казалось, искал себе уютного, спокойного места, – искал и не находил… Летом он целыми днями вот так перемещался по парку, ему несли туда бумаги, газеты, чай. Это тоже была его «роскошь», как он ее понимал и желал, – и в этом проявлялся его здоровый вкус к жизни, его неистребимая любовь к природе, к зем ле, а также его рационализм: последние годы ему хотелось здоровья, хотелось дольше жить… Когда я была у него здесь последний раз, за два месяца до болезни и смерти, я была неприятно поражена: на стенах комнат и зала были развешаны увеличенные фотографии детей – кажется, из журналов: мальчик на лыжах, девочка поит козленка из рожка молоком, дети под вишней, еще что-то… В большом зале появилась целая галерея рисунков (репродукций, не подлинников) художника Яр-Кравченко, изображавших советских писателей: тут были Горький, Шолохов, не помню, кто еще. Тут же висела, в рамке, под стеклом, репродукция репинского «Ответа запорожцев султану», – отец обожал эту вещь, и очень любил повторять кому угодно непристойный текст этого самого ответа… Повыше на стене висел портрет Ленина, тоже не из самых удачных. Все это было для меня абсолютно непривычно и странно – отец вообще никогда не любил картин и фотографий. Только в квартире нашей в Москве, после маминой смерти, висели ее огромные фотографии в столовой и у отца в кабинете. Но так как он не жил в квартире, то и это тоже не выражало, по существу, ничего… Вообще формула «Сталин в Кремле» выдумана, неизвестно кем, и означает только то, что его кабинет, его работа находились в Кремле, в здании Президиума ЦК и Совета Министров. Дом в Кунцево пережил, после смерти отца, странные события. На второй день после смерти его хозяина, – еще не было похорон, – по распоряжению Берия, созвали всю прислугу и охрану, весь штат обслуживавших дачу, и объявили им, что вещи должны быть немедленно вывезены отсюда (неизвестно куда), а все должны покинуть это помещение. Спорить с Берия было никому невозможно. Совершенно растерянные, ничего не понимавшие люди собрали вещи, книги, посуду, мебель, грузили со слезами все на грузовики, – все куда-то увозилось, на какие-то склады… подобных складов у МГБ-КГБ было немало в свое время. Людей прослуживших здесь по десять-пятнадцать лет не за страх, а за совесть, вышвыривали на улицу. Их разогнали всех, кого куда; многих офицеров из охраны послали в другие города. Двое застрелились в те же дни. Люди не понимали ничего, не понимали – в чем их вина? Почему на них так ополчились? Но в пределах сферы МГБ, сотрудниками которого они все состояли по должности (таков был, увы, порядок, одобренный самим отцом!), они должны были беспрекословно выполнять любое распоряжение начальства. Я узнала об этом много позже – тогда, в те дни, меня не спрашивали. Потом, когда «пал» сам Берия, стали восстанавливать резиденцию. Свезли обратно вещи. Пригласили бывших комендантов, подавальщиц, – они помогли снова расставить все по своим местам и вернуть дому прежний вид. Готовились открыть здесь музей, наподобие ленинских Горок. Но затем последовал XX съезд партии, после которого, конечно, идея музея не могла прийти кому-либо в голову. Сейчас в служебных корпусах, где жила охрана, – не то госпиталь, не то санаторий. Дом стоит закрытый, мрачный, мертвый. Иногда этот дом, его угрюмые, всегда казавшиеся пустыми, комнаты, снятся мне во сне, и я просыпаюсь, холодная от ужаса… Дорога, шедшая туда от Поклонной Горы, превратилась в аллею, там гуляют москвичи, живущие в новых домах на Кутузовском проспекте. С шоссе, ведущего к университету, видно, как зарос и заглох лес вокруг этого дома. Это – мрачный дом, мрачный памятник. Я бы не пошла сейчас туда, озолоти меня, – ни за что! Может быть это и есть выразительный монумент того, что называется у нас «эпохой культа личности»? Отец любил этот дом, он был в его вкусе, он был ему удобен. Быть может, его душа, не найдя себе нигде места, захотела бы укрыться под его крышей, – это можно себе представить. Это было бы для нее истинным обиталищем… Но у нас был когда-то и другой дом. Да, представь себе, милый мой друг, что у нас был некогда совсем иной дом, – веселый, солнечный, полный детских голосов, веселых радушных людей, полный жизни. В том доме хозяйствовала моя мама. Она создала тот дом, он был ею полон, и отец был в нем не бог, не «культ», а просто обыкновенный отец семейства. Дом этот назывался «Зубалово», по имени его старого, дореволюционного владельца, и находится он сейчас от меня здесь в двух километрах, недалеко от станции Усово. Там мои родители жили с 1919 года по 1932, до маминой смерти. А позже отец не мог оставаться ни там, ни в старой городской квартире – он переменил квартиру в Кремле (в ней жили уже только мы, дети), и построил себе новую дачу, Ближнюю, в Кунцево. А дети, родственники (пока их не разогнали и не арестовали), дедушка с бабушкой, – все мы оставались по-прежнему на лето в Зубалове. Но без мамы все стало совсем другим, все неузнаваемо переменилось… Я хочу вернуться назад, к солнечным детским годам, к тому времени, которое для нас, детей, безоблачно текло в рамках жизни, организованной и созданной мамой. Это были сказочные годы. Они прошли где-то здесь рядом, в этой окрестности, – ты понимаешь теперь почему я не могу никак оторваться от этой самой Жуковки, где я сижу сейчас в лесу и пишу? Я расскажу тебе о том времени.

3

Солнечный дом, в котором прошло мое детство, принадлежал раньше младшему Зубалову, нефтепромышленнику из Батума. Он и отец его, старший Зубалов, были родственниками Майндорфа, владельца имения в Барвихе – и сейчас там, над озером, стоит его дом в готическом немецком вкусе, превращенный в клуб. Майндорфу принадлежала и вся эта округа, и лесопилка возле Усова, возле которой возник потом знаменитый птичий совхоз «Горки II». Станция Усово, почта, ветка железной дороги до лесопилки (теперь запущенная и уничтоженная), а также весь этот чудный лес до Одинцова, возделанный еще лесником-немцем, с сажеными еловыми аллеями по просекам, где ездили на прогулки верхом – все это принадлежало Майндорфу. Зубаловы же владели двумя усадьбами, расположенными недалеко от станции Усово, с кирпичными островерхими, одинаковой немецкой постройки, домами, обнесенными массивной кирпичной изгородью крытой черепицей. А еще Зубаловы владели нефтеперегонными заводами в Батуме и в Баку. Отцу моему, и А. И. Микояну хорошо было известно это имя, так как в 900-ые годы они устраивали на этих самых заводах стачки и вели кружки. А когда после революции, в 1919 году, появилась у них возможность воспользоваться брошенными под Москвой в изобилии дачами и усадьбами, то они и вспомнили знакомую фамилию Зубаловых. А. И. Микоян с семьей и детьми, а также К. Е. Ворошилов, Шапошников, и несколько семей старых большевиков, разместились в Зубалове-2, а отец с мамой – в Зубалове-4 неподалеку, где дом был меньше. На даче у А. И. Микояна до сего дня сохранилось все в том виде, в каком бросили дом эмигрировавшие хозяева. На веранде мраморная собака, – любимица хозяина; в доме – мраморные статуи, вывезенные в свое время из Италии; на стенах – старинные французские гобелены; в окнах нижних комнат – разноцветные витражи. Парк, сад, теннисная площадка, оранжерея, парники, конюшня – все осталось, как было. И так приятно мне всегда было, когда я попадала в этот милый дом добрых старых друзей, войти в старую столовую, где все тот же резной буфет и та же старомодна я люстра, и те же часы на камине. Вот уже десять внуков Анастаса Ивановича бегают по тем же газонам возле дома и потом обедают за тем же столом под деревьями, где выросли его пять сыновей, где бывала и мама, дружившая с покойной хозяйкой этого дома. В наш век моментальных перемен и стремительных метаморфоз необыкновенно приятны постоянство и крепкие семейные традиции, – когда они где-то еще сохранились… Наша же усадьба без конца преобразовывалась. Отец немедленно расчистил лес вокруг дома, половину его вырубил, – образовались просеки; стало светлее, теплее и суше. Лес убирали, за ним следили, сгребали весной сухой лист. Перед домом была чудесная, прозрачная, вся сиявшая белизной, молоденькая березовая роща, где мы, дети, собирали всегда грибы. Неподалеку устроили пасеку, и рядом с ней две полянки засевали каждое лето гречихой, для меда. Участки, оставленные вокруг соснового леса, – стройного, сухого – тоже тщательно чистились; там росла земляника, черника, и воздух был какой-то особенно свежий, душистый. Я только позже, когда стала взрослой, поняла этот своеобразный интерес отца к природе, интерес практический, в основе своей – глубоко крестьянский. Он не мог просто созерцать природу, ему надо было хозяйствовать в ней, что-то вечно преобразовывать. Большие участки были засажены фруктовыми деревьями, посадили в изобилии клубнику, малину, смородину. В отдалении от дома отгородили сетками небольшую полянку с кустарником и развели там фазанов, цесарок, индюшек; в небольшом бассейне плавали утки. Все это возникло не сразу, а постепенно расцветало и разрасталось и мы, дети, росли, по существу, в условиях маленькой помещичьей усадьбы с ее деревенским бытом, – косьбой сена, собиранием грибов и ягод, со свежим ежегодным «своим» медом, «своими» соленьями и маринадами, «своей птицей». Правда, все это хозяйство больше занимало отца, чем маму. Мама лишь позаботилась о том, чтобы возле дома цвели весной огромные кусты сирени и насадила целую аллею жасмина возле балкона. А у меня был маленький свой садик, где моя няня у чила меня ковыряться в земле, сажать семена настурций и ноготков. Маму больше заботило другое – наше образование и воспитание. Мое детство с мамой продолжалось всего лишь шесть с половиной лет, но за это время я уже писала и читала по-русски и по-немецки, рисовала, лепила, клеила, писала нотные диктанты. Моему брату и мне посчастливилось: мама добывала откуда-то замечательных воспитательниц (о своей няне я скажу особо). В особенности это требовалось для моего брата Василия, слывшего «трудным ребенком». Возле брата находился чудесный человек, «учитель» (как его называли), Александр Иванович Муравьев, придумывавший интересные прогулки в лес, на реку, рыбалки, ночевки у реки в шалаше с варкой ухи, походы за орехами, за грибами, и еще Бог весть что. Конечно, это делалось с познавательной целью, вперемежку с занятиями, чтением, рисованием, разведением кроликов, ежей, ужей, и прочими детскими полезными забавами. Попеременно с Александром Ивановичем с нами проводила все дни, лето и зиму, воспитательница (тогда не принято было называть ее «гувернанткой») Наталия Константиновна, занимавшаяся с нами лепкой из глины, выпиливанием всяких игрушек из дерева, раскрашиванием и рисованием, и уж не знаю еще чем… Она же учила нас немецкому языку. Я не забуду ее уроков, они были занимательны, полны игры, – она была очень талантливым педагогом. Вся эта образовательная машина крутилась, запущенная маминой рукой, – мамы же никогда не было дома возле нас. В те времена женщине, да еще партийной, вообще неприлично было проводить время около детей. Мама работала в редакции журнала, потом поступила в Промышленную Академию, вечно где-то заседала, а свое свободное время она отдавала отцу – он был для нее целой жизнью. Нам, детям, доставались, обычно, только ее нотации, проверка наших знаний. Она была строгая, требовательная мать, и я совершенно не помню ее ласки: она боялась меня разбаловать, так как меня и без того любил, ласкал и баловал отец. Мы, конечно, не понимали еще тогда, что всеми нашими развлечениями, играми, всем своим весел ьем и интересным детством мы были обязаны ей. Это мы поняли позже, когда ее не стало… А какие чудесные бывали у нас в доме детские праздники! Приглашались дети, – человек 20-30, весь тогдашний Кремль. Тогда в Кремле жило очень много народу, и жили просто, весело. Всегда устраивалась – и долго подготавливалась, вместе с Александром Ивановичем и Наталией Константиновной – детская самодеятельность. Я помню свой последний (при маме) день рождения в феврале 1932 года, когда мне исполнилось 6 лет. Его справляли на квартире в Кремле – было полно детей. Ставили детский концерт: немецкие и русские стихи, куплеты про ударников и двурушников, украинский гопак в национальных костюмах, сделанных нами же из марли и цветной бумаги. Артем Сергеев (ныне генерал, кавалер всех орденов, а тогда ровесник и товарищ моего брата Василия), накрытый ковром из медвежьей шкуры и стоя на четвереньках, изображал медведя, – а кто-то читал басню Крылова. Публика визжала от восторга. По стенам были развешены наши детские стенгазеты и рисунки. А потом вся орава – и дети, и родители – отправились в столовую, пить чай с пирожными и сластями. Отец тоже принимал участие в празднике. Правда, он был пассивным зрителем, но его, это занимало; изредка, для развлечения он любил детский гвалт. Все это врезалось в память навсегда. А наша чудная детская площадка в лесу, в Зубалово! Там были устроены качели, и доска, перекинутая через козлы, и «Робинзоновский домик» – настил из досок между тремя соснами, куда надо было влезать по веревочной лестнице. И всегда гостил у нас кто-нибудь из детей. У Василия постоянно жил в одной с ним комнате Артем Сергеев, или Толя Ронин; у меня часто бывала Оля Строева (дочь маминой давней подруги), и летом обычно жила у нас на даче «Козя» – Светлана Бухарина, со своей матерью Эсфирью Гурвич. В доме всегда было людно. В Зубалове у нас часто летом живал Николай Иванович Бухарин, которого все обожали. Он наполнял весь дом животными, которых очень любил. Бегали ежи на балконе, в банках сидели ужи, ручная лиса бегала по па рку, подраненный ястреб сидел в клетке. Я смутно помню Н. И. Бухарина в сандалиях, в толстовке, в холщовых летних брюках. Он играл с детьми, балагурил с моей няней, учил ее ездить на велосипеде и стрелять из духового ружья; с ним всем было весело. Через много лет, когда его не стало, по Кремлю, уже обезлюдевшему и пустынному, долго еще бегала «лиса Бухарина», и пряталась от людей в Тайницком саду… Жил подолгу у нас в Зубалове и Г. К. Орджоникидзе; он был очень дружен с отцом, а мама с его женой, Зиной. Я не берусь сейчас перечислять фамилии людей, гостивших у нас и бывавших, – я многих не помню, потому что была мала, а спрашивать других, кто помнит, не хочется; ведь я хочу написать только то, что знаю или помню, или видела сама. Взрослые часто веселились, – должно быть по праздникам, или справляли дни рождения… Тогда появлялся С. М. Буденный с лихой гармошкой и раздавались песни, – украинские, русские. Особенно хорошо пели С. М. Буденный и К. Е. Ворошилов. Отец тоже пел, у него был отличный слух и высокий, чистый голос (а говорил он, наоборот, почему-то глуховатым и низким негромким голосом). Не знаю, пела ли мама, или нет, но, говорят, что в очень редких случаях она могла плавно и красиво танцевать лезгинку. Вообще же, грузинское не культивировалось у нас в доме, – отец совершенно обрусел. Да и вообще, в те годы «национальный вопрос» как-то не волновал людей, – больше интересовались общечеловеческими качествами. Брат мой Василий как-то сказал мне в те дни: «А знаешь, наш отец раньше был грузином». Мне было лет 6, и я не знала, что это такое – быть грузином, и он пояснил: «Они ходили в черкесках и резали всех кинжалами». Вот и все, что мы знали тогда о своих национальных корнях. Отец безумно сердился, когда приезжали товарищи из Грузии и, как это принято – без этого грузинам невозможно! – привозили с собою щедрые дары: вино, виноград, фрукты. Все это присылалось к нам в дом и, под проклятия отца, отсылалось обратно, причем вина падала на «русскую жену» – маму… А мама сама выросла и родилась на Кавказе и любила Грузию, и знала ее прекрасно, но, действительно, в те времена как-то не поощрялась вся эта «щедрость» за казенный счет… В доме у нас, в Кремлевской квартире, хозяйствовала экономка, найденная мамой – Каролина Васильевна Тиль, из рижских немок. Это была милейшая старая женщина, со старинной прической кверху, в гребенках, с шиньоном на темени, чистенькая, опрятная, очень добрая. Мама доверяла ей весь наш скромный бюджет, она следила за столом взрослых и детей, и вообще вела дом. Я говорю, конечно, о том времени, которое сама помню, то есть, примерно о 1929-1933 годах, когда у нас в доме был, наконец, создан мамой некоторый порядок, в пределах тех скромных лимитов, которые разрешались в те годы партийным работникам. До этих лет мама вообще сама вела хозяйство, получала какие-то пайки и карточкой ни о какой прислуге не могло быть речи. Во всяком случае, важно то, что в доме был нормальный быт, которым руководила хозяйка дома, и никаких признаков присутствия в доме чекистов, охраны тогда еще не было. Единственный «охранявший» ездил только с отцом в машине и к дому никакого отношения не имел, да и не подпускался близко… Примерно так же жила тогда вся «советская верхушка». К роскоши, к приобретательству никто не стремился. Стремились дать образование детям, нанимали хороших гувернанток и немок («от старого времени»), а жены все работали, старались побольше читать. В моду только входил спорт – играли в теннис, заводили теннисные и крокетные площадки на дачах. Женщины не увлекались тряпками и косметикой, – они были и без этого красивы и привлекательны. Летом родители по какой-то своей, установившейся традиции, ездили отдыхать в Сочи. В 1930 или 1931-ом году впервые взяли и меня. Тогда останавливались в маленькой дачке недалеко от Мацесты, где отец принимал ванны от ревматизма, – только после маминой смерти начали строить еще несколько дач специально для отца. Мама моя не успела вкусить позднейшей роскоши из неограниченных казенных средств – все это пришло после ее смерти, когда дом стал на казенную н огу, военизировался, и хозяйство стали вести оперуполномоченные от МГБ. При маме жизнь выглядела нормально и скромно. На юге, в те давние годы, всегда кто-либо отдыхал вместе с родителями: А. С. Енукидзе (мамин крестный и большой друг нашего дома), А. И. Микоян, К. Е. Ворошилов, В. М. Молотов, все с женами и детьми. У меня сохранились фотографии веселых лесных пикников, куда отправлялись все вместе, на машине, – все это было просто, весело. В качестве развлечения отец иногда палил из двустволки в коршуна, или ночью по зайцам, попадающим в свет автомобильных фар. Биллиард, кегельбан, городки – все, что требовало меткого глаза, – были видами спорта, доступными отцу. Он никогда не плавал – про сто не умел, не любил сидеть на солнце, и признавал только прогулки по лесу, в тени. Но и это его быстро утомляло и он предпочитал лежать на лежанке с книгой, со своими деловыми бумагами или газетами; он часами мог сидеть с гостями за столом. Это уж чисто кавказская манера: многочасовые застолья, где не только пьют или едят, а просто решают тут же, над тарелками, все дела – обсуждают, судят, спорят. Мама привыкла к подобному быту и не знала иных развлечений, более свойственных ее возрасту и полу – она была в этом отношении идеальной женой. Даже когда я была совсем маленькой, и ей нужно было кормить меня, а отец, отдыхавший в Сочи, вдруг немножко заболел, – она бросила меня с нянькой и козой «Нюськой», и сама без колебаний уехала к отцу. Там было ее место, а не возле ребенка. Словом, у нас тоже был дом, как дом, с друзьями, родственниками, детьми, домашними праздниками. Так было и в городской нашей квартире и, особенно летом, в Зубалове. Зубалово из глуховатой, густо заросшей усадьбы, с темным острокрышим домом, полным старинной мебели, было превращено отцом в солнечное, изобильное поместье, с садами, огородами, и прочими полезными службами. Дом перестроили: убрали старую мебель, снесли высокие готические крыши, перепланировали комнаты. Только в маленькой маминой комнатке наверху сохранились, – я еще помню их, – стулья , стол и высокое зеркало в золоченой оправе и с золочеными резными ножками. Отец с мамой жили на втором этаже, а дети, бабушка, дедушка, кто-нибудь из гостей – внизу. Центром жизни летом были терраса внизу, и балкон отца на втором этаже, – куда меня вечно посылала моя няня. «Пойди, отнеси папочке смородинки», или «поди, отнеси папочке фиалочки». Я отправлялась, и что бы я ни приносила, всегда получала в ответ горячие, пахнущие табаком, поцелуи отца и какое-нибудь замечание от мамы… Несмотря на свою молодость (в 1931 году маме исполнилось 30 лет), мама была всеми уважаема в доме, и надо сказать – ее просто все очень любили. Она была красива, умна, необыкновенно деликатна со всеми без исключения, и вместе с тем очень тверда, упорна и требовательна в том, что ей казалось непреложным. Только одной ей удавалось объединить и как-то сдружить меж собою всех наших разношерстных и разнохарактерных родственников, – она была признанной главой дома. Мама очень нежно, с истинной любовью относилась к Яше, моему старшему брату, сыну отца от первой его жены, Екатерины Семеновны Сванидзе. Яша был только на 7 лет моложе своей мачехи, – он тоже очень уважал и любил ее. Она делала все возможное, чтобы скрасить его нелегкую жизнь, помогала ему в его первом браке, защищала его перед отцом, всегда относившемся к Яше незаслуженно холодно и несправедливо. Мама очень дружила со всеми Сванидзе – с сестрами (Сашико и Марико) рано умершей первой жены отца, с ее братом, Александром Семеновичем, и его женой, Марией Анисимовной (тетей Марусей). Родители мамы, мамины братья – дядя Федя и дядя Павлуша, – ее сестра Анна Сергеевна со своим мужем Станиславом Францевичем Реденсом – все они бывали в нашем доме постоянно, вместе, дружной единой большой семьей. Не было распрей, не было мелочных дрязг, не пахло мещанством. Вокруг отца был в те годы круг близких людей, видевших жизнь, как она есть, работавших в самых разных областях, и каждый приносил свои рассказы и свои соображения. Тогда, в те годы, отец не мог быть отгороженным от жизни. Это пришло потом, вместе с изоляцией от всех искренних, честных, доброжелательных и равных, близких ему людей. Александр Семенович Сванидзе был крупным финансовым деятелем, который много жил и работал за границей, в Лондоне, Женеве, в Берлине; он был из круга по-европейски образованных марксистов. Дядя Павлуша был военным с большим опытом гражданской войны и работы в Штабе и Академии; Реденс был одним из соратников Дзержинского, старым опытным чекистом. Их жены – тетя Маруся, оперная певица, острая на язык тетя Женя и Анна Сергеевна, дедушка и бабушка – старые большевики – все они приносили отцу новости, – отец даже просил их иногда «посплетничать». Это был круг служивший источником неподкупной, нелицеприятной информации. Он создался около мамы и исчез вскоре после ее смерти – сперва постепенно, а после 1937-го года окончательно и безвозвратно. Все эти люди заслуживают того, чтобы о них написать отдельно. Это были незаурядные натуры, одаренные и интересные. Почти у всех жизнь обрывалась трагически – талантливой интересной судьбе каждого из них не дано было состояться до конца. Из уважения к их памяти, из чувства глубочайшей признательности и любви к ним за то, чем они все были для меня когда-то в том солнечном доме, который зовется «детством», я должна о них рассказать тебе. Ты бы полюбил их всех, если бы ты мог их знать и видеть… А кроме того, в наш век затейливо перемешиваются и сплетаются в один узел судьбы самых разных людей. Удивительно и неожиданно меняются биографии, судьбы перемещаются вверх, вниз, – вдруг после невероятного взлета, следует крушение, падение… Революция, политика безжалостны к человеческим судьбам, к жизням… И поэтому я думаю, что семейные хроники небезинтересны… В них всегда есть зерно исторического сюжета, да и вообще какой выдуманный сюжет может быть гениальнее, чем настоящая реальная жизнь реального человека?