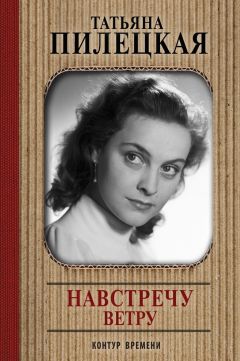

Текст книги "Навстречу ветру"

Автор книги: Татьяна Пилецкая

Жанр: Кинематограф и театр, Искусство

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Книжный шкаф

История со шкафом связана с трагическим случаем, произошедшим в нашем дворе. Должна сказать, что, живя на Таврической, 9 со дня своего рождения, я знала всех-всех жильцов. Это был типичный для Ленинграда двор-колодец, и все, что происходило в этом дворе, было как на ладони. В эвакуации, в тоске по дому и Ленинграду, у меня были сладкие минуты, когда я рисовала по памяти нашу квартиру и вспоминала, кто где жил. Вернувшись домой, я увидела, как поредели ряды жильцов: кто не пережил блокаду, кто погиб на фронте, кто не вернулся из эвакуации.

Нас, эвакуированных детей, привезли в Ленинград весной 1944 года, и по пути к хореографическому училищу меня поражали дома, частью разбитые, частью заколоченные фанерой, на которой были нарисованы окна, – так было на Невском. Нас встретили в школе педагоги и ученики, все те, кто оставался в Ленинграде. Слезы, улыбки, объятия. Нас поселили в общежитии школы, независимо от того, было ли у кого жилье или нет. Не помню, на какой день я поехала на Таврическую. Сердце выскакивало из груди, когда я взлетела на третий этаж и позвонила в дверь. Открыла мне незнакомая женщина, спросила, что мне надо. «Я здесь живу, это мой дом», – ответила я. Новые соседи наконец поняли меня и провели по коридору, такому знакомому, к комнате, которая была опечатана и числилась за нами, так как брат был военнослужащим. Я открыла комнату и залилась слезами. Окна заклеены бумагой крест-накрест, из мебели осталось только то, что невозможно было продать при отъезде родителей: три дивана, несколько кресел, старый огромный шкаф красного дерева, разные стулья. Я металась по комнате, хватая то одну, то другую вещь, с которой связана была вся моя тогда еще небольшая жизнь. В углу были свалены негативы на пластинках, снятые папой, – частью битые, некоторые целые. На них была запечатлена жизнь семьи, мирные дни, близкие мне люди, некоторых из них уже не было. Пережив первые несколько часов, я решила, что все-таки это счастье, что у меня есть своя комната, – я ее уберу и буду ночевать дома. Дома – какое это прекрасное слово. Началась уборка, намыла полы, окно, все убрала… И, устав, но с ощущением, которое даже сейчас, после стольких лет, отчетливо помню, я легла спать, укрывшись одеялом, любезно предоставленным мне соседкой.

Каждый день, в свободное время, сидя на подоконнике, я наблюдала за жизнью нашего дома, нашего двора, замечала новых жильцов, здоровалась со старыми. В парадной, напротив, на третьем этаже, во время войны поселилась семья, состоявшая из двух сестер и молоденькой девушки, дочери одной из них. Мать этой девушки умерла в блокаду, и она осталась с теткой – учительницей. После войны девушка поступила в театральный институт и вскоре вышла замуж за военного, значительно старше ее. Хороша она была необыкновенно: пушистые светло-русые волосы, с узким разрезом лукавые, смеющиеся глаза. Всегда жизнерадостная, легкая, она пробегала по двору на занятия и обратно, и все, кто видел ее, невольно ею любовались.

Уезжая из Ленинграда, мои родители обменяли у учительницы на хлеб и крупу несколько вещей из мебели, в том числе небольшой книжный шкаф красного дерева. И вот однажды, среди дня, в нашем дворе-колодце раздались выстрелы, они прозвучали гулко и страшно. Я выглянула в окно и увидела, как из парадной напротив выбежала учительница. Обливаясь кровью, она упала во дворе. Все, кто был в этот час дома, высыпали из квартир, кинулись к раненой, а она только жестом – говорить уже не могла – показывала в сторону квартиры. Как потом выяснилось, муж ее племянницы, приревновав жену, выстрелил в нее, затем в тетку, убил ребенка, которому был месяц, и застрелился сам.

Вот какая страшная трагедия разыгралась в нашем дворе. Вскоре из Москвы приехал брат учительницы, и стали вывозить мебель из этой квартиры. Среди столов, стульев, вешалок и шкафов, выносить которые помогал наш дворник дядя Миша, я вдруг увидела наш небольшой книжный шкаф. Я слетела с третьего этажа, схватила дядю Мишу за руку и стала просить, чтобы этот шкаф он нес прямо к нам на третий этаж. Брату хозяйки мебели я стала объяснять, что это наш, наш шкаф, проданный в войну за продукты.

Итак, шкаф, свидетель всех безумных событий, водворился на свое прежнее место, а та ужасная история осталась в моей памяти навсегда.

Жизнь вступала в свои права. Я наслаждалась домом, уже переехав из школьного общежития, и с нетерпением ждала приезда мамы из эвакуации: нам сообщили, что родители, которые были с нами в Перми, скоро приедут в Ленинград. К приезду мамы я, как могла, благоустроила наше жилье. По дому собрала еще кое-какие наши вещи: у кого стул, у кого кровать, у кого столик, так комната и обставилась. Кстати, за одним из диванов обнаружила несколько непроданных картин, в числе которых сохранился портрет Петра I, папа его очень любил. Он был без рамы, и на него никто не позарился. Все это я развесила, и, как мне показалось, получилось очень уютно. Встретила маму, и мы зажили трудно, но счастливо. Во-первых, кончилась война, во-вторых, светило солнце; мы жили мечтой о том, что вот-вот приедет папа и все встанет на свои места. Но уже вскоре после возвращения домой мы столкнулись с неразрешимыми вопросами, которые нагоняли тучи на ясное послевоенное небо. Главное, что заботило маму, как вырвать отца из ссылки, и, конечно, страшная боль за брата. Вскоре мы получили ответ на наш запрос о нем: «Пропал без вести». Нужно ли говорить, что пережила мама, поднимая меня в трудные послевоенные годы. Мама устроилась куда-то дежурить по ночам, мы с трудом сводили концы с концами.

И вот наступил момент, когда мне нужно было получать паспорт. Долго мы обсуждали, как быть. Конечно, в анкете для получения паспорта в графе «национальность» я напишу – русская, но отчество мое должно было быть Людвиговна. Папа так пострадал из-за своей национальности, разбита практически вся жизнь, ураган военных лет разметал всю нашу семью, лишил нас квартиры, налаженного быта, мы с мамой остались совершенно незащищенными! И станем еще более уязвимыми, если я объявлю в анкете всю правду. И мы решили: метрика метрикой, а я напишу отчество Львовна, может быть, и проскочит. Больно было на это идти, ведь я отрекалась от папиного имени, подумать только! Даже сейчас, после стольких лет, вспоминая этот эпизод, мне делается не по себе. Как я волновалась, когда вошла в милицию. В окошечке сидела молодая девушка, рядом с ней на стуле – молодой человек, с которым она кокетничала. Не глядя на меня, она дала бланк для заполнения. Я заполнила его так, как мы решили, и с внутренней дрожью подала в окошко вместе с метрикой. Смеясь и продолжая общаться с молодым человеком, девушка взяла у меня документы и попросила подождать. Что это были за минуты! Мне казалось, они длились вечность. Наконец окошко открылось, и прозвучала моя фамилия. Подойдя к окошечку на деревянных ногах, я увидела свой уже оформленный новенький паспорт. А папа, узнав об этом позже, не обиделся, он прекрасно понимал, что толкнуло нас на такой поступок. Тем более что надежд на его возвращение не было никаких.

Высылка

Вскоре после возвращения из эвакуации произошел эпизод, который чуть не перевернул всю мою жизнь. 1937 год, папина высылка в 1942-м и эпизод, о котором пойдет речь, – все это составляло единую зловещую цепь событий и чуть было не закончилось трагически.

Дело в том, что мама, вернувшись из эвакуации в Ленинград, сразу начала искать юриста, который бы помог ей составить письмо о невиновности отца. Кому только не писали – Ворошилову, Кагановичу, Молотову и даже в конце концов Сталину. Ответов никаких. И вот однажды нам пришла повестка – нас с мамой вызывали в наше 23-е отделение милиции. Это было в 1946 году. Я только-только вышла замуж. Принял нас капитан Федоров, как сейчас помню его лицо, такое красное и круглое, подбородок, с трудом вмещающийся в тугой воротничок кителя, а уж фамилию никогда не забуду. Мы зашли в кабинет, и он дал нам ознакомиться с документом, под которым затем надо было расписаться. Это было распоряжение о высылке нас из Ленинграда в течение 24 часов. Я сидела ближе к столу, чем мама, и, прочитав, сразу поняла, что это за бумага. Кровь отхлынула от головы, и все вокруг закружилось. Мама с ужасом смотрела на меня, еще не совсем понимая, что привело меня в такое состояние. А капитан Федоров посмотрел на нас, двух беспомощных, растерявшихся женщин (я – девчонка, у которой вся жизнь впереди), и так хладнокровно и цинично произнес: «Писать в высшие инстанции надо было меньше, меньше напоминать о себе, и никто бы вас не тронул, забыли бы». Мы попросили отсрочки, и нам дали три дня для устройства наших дел.

В то время я начала понемножку сниматься в кино, часто бывала на студии «Ленфильм» и познакомилась с известным режиссером Леонидом Захаровичем Траубергом. И первый, кому я позвонила и рассказала о своем несчастье, был именно он. Леонид Захарович выслушал меня и сказал: «Вам надо ехать в Москву и попасть на Лубянку!» Легко сказать: попасть на Лубянку! К кому? Я была так растеряна. А он продолжал: «У меня в Москве есть большой друг, Николай Робертович Эрдман, я знаю, он сейчас пишет программу для ансамбля МВД. Вот вам письмо к Эрдману, а он направит вас дальше или, во всяком случае, что-то посоветует».

Я приехала в Москву и отправилась по адресу, где проживал Николай Робертович Эрдман. Жил он тогда в подвальном помещении, дверь мне открыла женщина, и я вошла в длинную, как кишка, комнату. Первая половина комнаты была отгорожена большим шкафом. Справа от двери на кровати лежала женщина. Николай Робертович провел меня во вторую половину комнаты, сказав, что это его больная мать. Я отдала Николаю Робертовичу письмо от Трауберга, он прочитал и удивленно взглянул на меня: «Деточка, чем же я могу вам помочь? Вот разве что я должен сейчас идти к начальнику ансамбля МВД, нести написанную для них программу, пойдемте со мной. Он приличный, по-моему, человек, может быть, что-то посоветует». Мы поехали. Начальник ансамбля выслушал меня и сказал: единственное, что он может сделать, это дать телефон, по которому следует позвонить на Лубянку. Я вышла на улицу и прямо из автомата позвонила. Это оказался прямой номер генерала Леонтьева. Я не знаю, какой отдел он возглавлял. Я представилась артисткой балета из Ленинграда и попросила принять меня по личному делу. Его это заинтересовало, и он назначил мне время встречи, спросил фамилию и сказал, что пропуск для меня будет оставлен в бюро пропусков. Но паспорт-то у меня уже был перечеркнут в нашем отделении милиции. Подавая паспорт в бюро пропусков, я молила Бога, чтобы охранник не взглянул на прописку.

Он вложил пропуск в паспорт и, отдавая, рассказал, как найти нужный кабинет.

Так впервые я попала в жуткие коридоры Лубянки с ее огромными частыми дверями. Найдя нужный кабинет, я постучала и вошла. В приемной сидела секретарша, которая, увидев меня, любезно улыбнулась и попросила присесть, сказав, что я попала в обед, скоро он закончится и генерал Леонтьев меня примет.

Приемная была светлой, довольно большой комнатой с двумя зеркальными шкафами по обе стороны. Каково же было мое удивление, когда минут через пятнадцать вошел бравый, лет сорока, генерал, открыл один из шкафов (это оказалась дверь) и прошел в кабинет. Вскоре секретарша пригласила и меня. Я оказалась в огромном кабинете, пол которого был устлан ковром. В правом углу, наискосок, стоял очень большой письменный стол со множеством цветных телефонов (красный, синий, желтый, голубой), и за ним сидел генерал. Я представилась и рассказала, что привело меня в Москву. Леонтьев внимательно слушал, иногда задавал вопросы, потом я немного успокоилась, беседа потекла более непринужденно. Генерал сказал, что он ленинградец, очень любит балет и вообще театр. В конце беседы я показала ему паспорт с перечеркнутой пропиской, на что он среагировал очень бурно: «Ну что это у нас, не разобравшись, берут и перечеркивают. Возмутительно!» Леонтьев набрал номер и вызвал к себе начальника паспортного отдела генерала Подузова. Через некоторое время в кабинет вошел человек в синей форме, он произвел на меня очень неприятное впечатление. Теперь мне пришлось все объяснять ему и показывать злополучный паспорт. Он его взял и обещал разобраться. А Леонтьев просил через пару дней позвонить. «Но ведь нам в Ленинграде дали только три дня отсрочки», – ответила я. Он улыбнулся и рекомендовал не волноваться. Я звонила и ходила на Лубянку несколько раз. Паспорт мне вернули и сказали, чтобы я ехала в Ленинград и через неделю позвонила.

Возвратившись домой, я рассказала о своем посещении Лубянки. Мы с мамой с нетерпением ждали, когда же можно будет позвонить. Ровно через неделю я с трепетом набрала московский номер. Леонтьев поднял трубку и ответил, что дела обстоят следующим образом: «Вы оставайтесь и танцуйте себе на здоровье, а маме придется уехать к отцу». Что делать? И вот последняя попытка, идем к прокурору города, излагаем наше дело. Он тут же звонит в «Большой дом» и говорит сокровенную фразу, которую я никогда не забуду: «Так вы мне всех русских из Ленинграда выселите». А дальше то ли звонок прокурора подействовал, то ли изменилась общая обстановка в стране, но нас оставили в покое, и лишь через месяц пришла повестка из 23-го отделения милиции – явиться с паспортом. Мы пришли, у нас взяли паспорта для прописки, и через неделю мы ее получили и наконец успокоились. На этом дело наше прекратилось. Но сколько пришлось пережить!

Прибалтийские воспоминания

1947 год. Я замужем. Наш доблестный Военно-морской флот пополнился новыми силами в лице молодых офицеров, закончивших Военно-морское училище имени Дзержинского. Моего мужа Константина Всеволодовича Пилецкого направили служить в Лиепаю. Собрав свои пожитки, – а они все уместились в один небольшой тюк, что привело в недоумение мою свекровь, – я поехала с ним. При пересадке в Вильнюсе мы с мужем встретили знакомых, тоже молодую пару, они, уже получив назначение, направлялись в Лиепаю на место службы и взяли меня с собой. Муж поехал за назначением. В Вильнюсе мы должны были сесть на рижский поезд. Вокзал был забит народом, жулики шныряли тут и там, смотреть надо было в оба, а то недосчитаешься чемоданов. У вещей все время кто-то из нас дежурил.

Поезд опаздывал, и неизвестно было, когда его подадут. Наступил вечер, вдруг погас свет, огромный вильнюсский вокзал погрузился во тьму. Что тут началось: визги, крики, раздолье для жулья. Я, для того чтобы уберечь багаж, легла на тюки, надеясь, что уж из-под меня-то не вытащат. И вот во время такой суматохи подали поезд. Пассажиров выстроили в цепочку, и милиционеры с фонарями, охраняя эту очередь, пропускали нас на перрон к вагону.

В общем, прибыла я в Лиепаю, где в это время еще можно было прокатиться на лошадке в старинном фаэтоне. Вскоре приехал с назначением муж, и мы стали искать жилье. Это было непросто, не всегда нас принимали с распростертыми объятиями. И вот, обедая как-то в ресторане «Юра», мы разговорились с официанткой, рассказали ей о наших трудностях, и она предложила пожить у нее. И хотя комнатка была маленькой, без удобств, мы согласились.

Квартира эта находилась в мансарде. Как входишь – кухня, где спала хозяйка на большой тахте, дальше – дверь в столовую, а налево из столовой – вход в маленькую, со скошенным потолком, комнатку с кроватью. Больше там ничего не было, не было даже двери в столовую, просто висела легкая шторка, которую я скалывала английской булавкой, если в столовой что-то происходило. А происходило довольно часто. Нашу хозяйку звали Сильва, нрава она была веселого, соответствовала своему имени. Гости любили посещать ее. И вот однажды, это было в канун Нового года, муж дежурил на базе, я одна, в комнатушке холодно, света в ней не было, лежу и думаю, куда это меня занесло так далеко от дома, от мамы. Вдруг в соседней комнате зажегся свет, раздались голоса, звон посуды – очередной ужин. Сквозь занавеску ко мне просунулась голова Сильвы, которая звала ужинать, все-таки скоро Новый год. Как я ни отказывалась, пришлось встать и выйти в столовую. Там находился гость, пожилой мужчина, который был уже крепко навеселе. Он ужинал в ресторане, а потом Сильва с подружкой затащили его к себе. Он важно сидел за столом, крепко прижимая к себе толстый, чем-то набитый портфель. Подливая в его бокал напитки, подруги в конце концов напоили гостя до такой степени, что он упал со стула. Из открывшегося портфеля золотым водопадом посыпались мандарины. Девушки бросились поднимать беспомощно барахтавшегося гостя, зацепив при этом скатерть, и весь ужин рухнул на пол, что вызвало безудержную волну веселья. Хорошо погуляли… В конце концов жить там стало совсем невозможно: каждый день разные гости. Нужно было искать новое жилье.

На сей раз это был дом на берегу моря, громадная пустая комната и такая же пустая громадная веранда. Рядом в комнате жил кочегар, дверь к нему, правда, была без замка. Так как я почти все время была одна, это соседство меня пугало. Пустая темная веранда, шум прибоя, завывание ветра. В этом чужом незнакомом городе, где в каждом окне светились яркие абажуры, висели занавески, я ходила по улице и думала: «Какие счастливые люди, у них есть дом». Наконец город нам выделил комнату 9-10 метров на первом этаже, вход в которую был прямо с улицы. Хозяйка этой комнаты сидела в тюрьме за деятельность, строго наказуемую законом. Удобств, конечно, никаких, воду приходилось носить с колонки. Но мы были счастливы иметь свой угол. У нас появилась первая мебель: две кровати, стол, два стула – и примус. Вот в эту маленькую комнатку я и принесла из роддома нашу дочь Наташу. Через месяц мужа перевели на Север, и мне нужно было ехать в Ленинград к маме. Стоял холодный сентябрь, соседи по дому провожали меня на вокзал. Я с ребенком на руках и с вещами погрузилась в вагон, который не отапливался. Проводница сжалилась надо мной и устроила в отдельном купе. Холод был ужасный, и пеленки не успевали высыхать, приходилось сушить их на себе. Так первый раз в Ленинград прибыла новая гражданка, полуторамесячная Наталья Константиновна Пилецкая.

Людвиг Львович Урлауб

В 1949 году я поехала навестить отца в ссылке. Последний раз мы виделись, когда я была еще девочкой, 7 лет назад. Теперь же к поселку Краснотурьинск подъезжала женщина, имеющая дочь.

Поезд медленно подходил к станции, перрона не было. Сердце замирало от ожидания предстоящей встречи. Наконец поезд остановился, и я увидела папу, он протягивал мне руки, и я с высоких ступенек прыгнула прямо в его объятия.

У бабушки было двое сыновей, дочь и пасынок, сын второго мужа. Папа был самый младший и самый любимый. Дом, в котором мы жили, принадлежал бабушке, но когда стали уплотнять жильцов, ее переселили в 9-метровую комнату, и она все имущество разделила между детьми. Папе достались спальня карельской березы с инкрустациями, столовая красного дерева и часть кабинета с книгами. Но мое детское любопытство почему-то всегда притягивал светлый деревянный ящик. Что же это был за ящик? Размером приблизительно 50 на 50 см, он закрывался на два красивых замка, а когда его открывали, красота была необыкновенная. Внутри он был обит светло-зеленым бархатом, и в верхнем ярусе лежали, каждые в своем отделении, вилки и ножи разных стилей, а когда верхний ряд снимался, то во втором, опять же каждые в своем отделении, лежали ложки, начиная от большой разливательной до самых маленьких. Конечно, все серебряное. У меня сейчас нет ни одной серебряной ложки. Все прожили-проели. Мы жили очень скромно. Из ломбарда не вылезали, а содержимое фантастического ящика все редело и редело. Мама периодически посещала торгсин, куда уходили и ложки, и вилки, и ножи.

Папа, закончив химический факультет университета, поступил на китайское отделение восточного факультета, но тут началась Первая мировая война, и он ушел служить в автомобильную роту. Бабушка была человеком довольно суровым и не одобряла папину женитьбу, маму признала только после рождения моего старшего брата, она его очень любила, гуляла с ним, играла и проводила много времени.

Папа работал на разных заводах. Был начальником цеха на Пятой мармеладной фабрике. Когда приходил домой, по квартире разносился запах ванилина. Иногда приносил коробочку мармелада, которую находил у себя в рабочем столе (работники его очень любили). На заводе «Фармакон» отец участвовал в создании первого выпуска лекарства сульфидин.

У нас был уютный, гостеприимный дом, со своими сложностями и радостями. Страшная война разбила нашу семью, разметала нас. Брат погиб в самом начале войны на фронте, как я уже писала, меня эвакуировали на Урал, куда и приехали родители с тетей и двоюродной сестрой. Но не по своей воле они покидали Ленинград…

Папа прожил с нами – со мной и мамой – недолго. Спустя месяц отца вызвали в сельсовет и сообщили, что его отправляют на стройку в соседнее село Добрянка – это 20 километров от села Полазна, где мы жили.

Каждую субботу папа пешком приходил к нам, а в ночь на понедельник пешком же отправлялся обратно. И вот однажды (это было зимой), как обычно, в ночь на понедельник, он тронулся в обратный путь. Темно, в небе яркая луна, мороз крепкий, на тракте ни души и кругом тихо-тихо. В морозной тишине скрип шагов особенно громко слышен. И вдруг папе почудилось, что за ним кто-то идет. Стоило ему остановиться, шаги затихали. Ночь. Вокруг лес и кто-то идущий сзади. Немного жутко и неприятно. Тогда отец решил: чтобы узнать, кто это, надо идти медленно и быстро обернуться, и когда он это проделал, то довольно далеко от себя заметил темное пятно. Он пошел, и пятно двинулось. Тогда папа стал делать вид, что идет очень быстро, а сам в это время почти стоял на месте. Этот обман удался. Пятно явно было чем-то живым и стало ближе. Начало светать. Теперь уже можно было разглядеть таинственного попутчика. При свете занимавшейся зари папа увидел маленького черного козлика, вероятно заблудившегося, такого же неприкаянного и желающего прибиться к живой душе. Отец сразу же отправился на работу (он работал на кране), а когда пришел в общежитие, черный козлик, свернувшись калачиком, крепко спал у него на кровати.

Но вскоре и эти короткие встречи прекратились. Всех немцев, работавших на стройке в Добрянке, в один из дней собрали и отправили в Свердловск на пересыльный пункт. Набили в небольшую комнату людей, плечом к плечу, и выкликали по фамилии, направляя кого куда.

Великое стояние затянулось, отекли ноги. Более слабых положили на топчан, что стоял в углу. Шел час за часом. Тогда отец решил залезть под топчан, – хоть ноги немного отдохнут. На нем был серый прорезиненный плащ, он его подстелил под себя, к нему присоединился еще один товарищ, они забились в угол, легли на плащ и сверху укрылись пальто, что было у соседа. Так прошла ночь. Наутро папу вызвали и отправили с группой людей в город Краснотурьинск на строительство Алюминиевого завода при МВД, за проволоку.

Не знаю, как скоро и кому точно пришла в голову мысль создать там драмкружок, но для этого надо репетировать, а следовательно, можно было получить разрешение выходить из-за проволоки – в клуб. Эта идея объединила очень многих людей, невзирая, конечно, на таланты. Все они старались попасть в этот кружок. Среди них нашлись художники, режиссеры и стали осуществлять постановки концертов, целых спектаклей и одноактных пьес. Отец был в этом кружке и актером, и помощником режиссера, и художником, словом, одним из вдохновителей и реализаторов всех творческих идей.

Начальство Базстроя поддержало это начинание и всегда бывало на всех премьерах. Деятельность актера и режиссера хоть и не была профессией отца, но это помогло ему выжить, выстоять в трудные минуты жизни, да и не только ему. Эта деятельность спасла многих людей, которые попали в те места, и вселяла надежду на лучшие времена, скрашивая суровую действительность. За время, что папа прожил в ссылке в Краснотурьинске, – а это 15 лет, – он сыграл и поставил около 200 спектаклей. В 1956 году отца направили в Свердловск на месячные курсы повышения творческой квалификации, он закончил их с отличием и мог уже законно руководить драматическим коллективом.

Встреча, с которой я начала свои воспоминания о папе, закончилась через две недели. Жила я у папы в шестнадцатиметровой комнате, которую к этому времени ему дали. Но мне надо было возвращаться в Ленинград. И увиделись мы вновь только через 8 лет, когда папу реабилитировали и ему разрешили вернуться домой. Но того дома, из которого он уехал в 1943 году, уже не было. Брат погиб, мама умерла, у меня была своя жизнь. Квартиру, конечно, тоже не вернули, правда, спустя некоторое время папе дали двухкомнатную малюсенькую квартирку, где он и поселился с новой женой.

Но это была уже другая жизнь.

…Ранняя весна 1998 года. Солнце греет еще очень слабо, ветер гоняет по асфальту пыль и мелкие бумажки. В «Большой дом» я приехала не по вызову, а по собственной воле – чтобы познакомиться с делом отца. Мое волнение трудно передать. В приемной народу довольно много, все ждут, пока выкликнут фамилию. И вот наконец очередь дошла до меня. Я захожу в маленькую комнату. В ней очень холодно, два стола, за одним сидит молодая женщина в форме лейтенанта, на другом лежит пухлая папка. Первое, что мне бросилось в глаза, надпись: «Дело Леонида – зачеркнуто – Людвига Урлауба». Я подумала: какой ужас, человека лишили дома, работы, здоровья и даже имени! Им все равно, Леонид или Людвиг. Я открыла папку, предварительно спросив, могу ли я что-нибудь переписать из дела. Получив положительный ответ, начала читать.

«В соответствии с решением Военного совета Ленинградского фронта № 00713 от 9 марта 1942 г., Урлауб Л. Л. выселен из Ленинграда по национальным признакам». Я уже упоминала, что в 1937 году папу арестовывали, но после выяснения социального положения он был освобожден. Как я выяснила из дела, допрашивал его некий Марков, его резолюция – «освободить из-под стражи и дело прекратить».

В 1947-м на заявление мамы был получен ответ: «Об освобождении из спец. поселения отказать» и заключение от 18 мая 1947 года зам. начальника управления МВД ЛО полковника Ермилова: «На заявление о воссоединении с семьей ПОЛАГАЛ БЫ Урлауб Людвигу Львовичу спец. поселение оставить в силе, а семью, Е. Д. Урлауб и дочь Татьяну, удалить из города Ленинграда к месту спец. поселения отца как членов семьи немецкой национальности. Подписали: Михайлова, Галузин и начальник 1-го спец. отделения Пятин». (Как мы уцелели, я описала выше.)

Читаю дальше. Заявления, просьбы, опять заявление мамы от 1949 года, отказ. В 1955 году новые обращения, в Управление МВД Свердловской области, начальнику 1-го спец. отделения МВД Ленинградской области и 4-го отделения милиции. Отказ. 1955 год, письмо Хрущеву – отказ от 26 августа, отвечает начальник 2-го отделения майор Шибаев: «Учитывая, что Л. Л. Урлауб по национальности немец и в 1942 г. подвергся выселению на спецпоселение, ПОЛАГАЛ БЫ обоснованным и в просьбе Е. Д. Урлауб отказать за отсутствием основания». И так до общей отмены этого приказа, до 1957 года. Ну почему, почему было не сказать прямо: «Есть общий приказ, и пока его не отменят, ваши просьбы безрезультатны»? Сколько было слез, надежд, сколько денег потрачено на юристов, составлявших все эти просьбы, а ведь мы жили очень трудно, я училась, мама получала гроши, белый хлеб на столе был праздником. Пролистав все дело от корки до корки, я нашла утешение в одном: в папке не было ни доносов, ни клеветы, ни одной фамилии наших друзей; были просьбы, заявления, характеристики с мест работы, в которых говорилось о кристальной честности и порядочности отца.

Спустя некоторое время после моего посещения «Большого дома» я получила следующую бумагу: «ЗАКЛЮЧЕНИЕ: от 5 мая 1998 г. Решение Военного Совета Ленинградского фронта о высылке Урлауба Л. Л. из Ленинграда отменить и считать реабилитированным. Подписали – полковник Кокушкин, капитан милиции Стукова». Я выполнила свой дочерний долг, я получила этот документ, но внутри у меня все переворачивалось. По прочтении этих документов родились стихи.

Как будто тысяча коней по мне сегодня проскакали.

Как будто дождь, пурга и снег меня до боли исхлестали.

Конечно, время замело всю остроту воспоминаний,

Но, боже, дело все росло, и сколько было в нем страданий.

Вот просто ордер на арест,

Где даже имя исказили,

И почему-то Леонидом

Отца, не глядя, окрестили.

И дальше маминой рукой

Все жалобы и заявленья.

Но некто неизменно злой

Не слушал сердца проявленья.

Отказ, отказ, еще отказ.

Понять возможно ли мученье?

Урал суровый – не Кавказ.

Жену и дочь на поселенье.

Как Бог нас с мамой уберег,

Ведь жизнь моя лишь начиналась.

Я только встала на порог,

И подо мной все закачалось.

Сейчас я только поняла,

Как мужества отцу хватило

Допить ту чашу всю до дна,

Довольствоваться тем, что было,

Творить, работать, создавать,

Не падать духом, не терять надежды,

Писать стихи и письма нам писать

И ждать, как влагу умирающий от жажды.

Но недостоин был он этой капли —

Так посчитало МВД.

Решенье принято, и вряд ли

Приедет он к своей семье.

Прошло так много лет, в живых уж не осталось

И ни отца, ни кто приказ отдал.

Душа моя и сердце мое сжалось —

Я поняла, как тяжко он страдал.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!