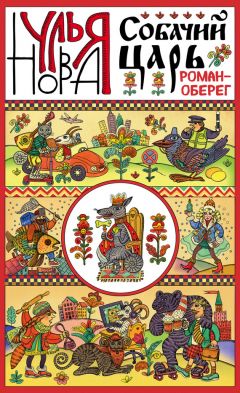

Текст книги "Собачий царь"

Автор книги: Улья Нова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

– Раз не хочешь со мной дружить, гуляй одна. Я пошёл. Будь здорова, не скучай, катайся не спеша. Руки-ноги не ломай, позабудь Брехуна.

Ручищей махнув, решительно к дороге побежал, просторные порты придерживая. Стоит на обочине, незнакомцем прикидывается.

Тем временем под Липкиными ногами, глубоко под землёй, громыхали поезда чугунные, тарахтели колёса тяжёлые, искрили рельсы дармоездушки, свистели вагоны синие. От шума-бедлама зашевелилась ночь в своей берлоге: повернётся на один бок – что-то не спится, повернётся на другой – ни близко, ни далеко сна нет, повернётся на третий бок – ни одному глазку не удаётся задремать. Уж она причмокивала и позёвывала, в шаль куталась, подушку кулачком колотила. Вытягивалась ночь, почёсывалась, глаза жмурила. Лёжа на одной спине, галок городских по памяти пересчитывала. Лёжа на другой спине, балерин в чёрных пачках представляла. Лёжа на третьей, сколько колонн у Большого театра вспоминала, а сон всё не приходил. Решила тогда ночь, раз сон к ней не идёт, надо самой ему навстречу спешить. Нехотя из берлоги выбралась. Незнакомкой в черном пальто вылезла на платформу. Тетушкой в чёрной косынке прижималась к дверям вагонов. Ехала ночь в поезде полуденном, в поезде немноголюдном, не за кем было ей спрятаться, не за кого укрыться, натягивала платочек, воротником прикрывалась, журнальчиком заслонялась, а на журнальчике том чёрная обложка: духи какие-то рекламируют.

Бежала ночь длинноногой девицей в чёрных сапожках по переходу. Девчушкой в синем комбинезоне цокала по эскалатору. Вырвалась ночь из стеклянных дверей, из дверей метро, ослепла от света дневного, оглохла от шума улиц. Ветер подхватил её под три руки, разметал перья длинные, взъерошил густой сверкающий пух. Взмыла ночь в небо, наступили сумерки посреди дня. Потемнело всё вокруг, насупилось, заспешили прохожие, заторопились гуляющие парочки, гости столицы прибавили шаг, попрятали фотоаппараты в сумки. Собирают туристов в автобусы, бабушки по домам бегут, собаки по закуткам разошлись, птицы в листве схоронились. Опустели весёлые улочки, разошлись торговки и лоточники, разбежались какие-то личности, что всегда у метро слоняются, притихли центральные площади, обезлюдели лавки в сквериках, вмиг остались без посетителей рестораны-кафешки летние. А потом обезумел ветер, стал дома шатать, в окна хлестать. Ясени вековые, как былинки полевые, гнутся, того и гряди поломаются. Вырвал ветер-ворюга у Липки золотой волосок, вырвал второй, полетели они над городом, закружили над крышами железными, над кронами зелёными, навзрыд шумящими.

А Лай Лаич на обочине стоит, на дорогу обиженно глядит. Носятся мимо него долгуши-бездорожники, «вольвы»-скороходы, «мерсы»-самоходы, «ситроены» просторные, «ниссаны» проворные, всякие кастрюли смазанного вида, съеженной формы. Много машин прошумело мимо, все как одна уехали по своим делам, не хотели подбросить Собачьего царя туда, куда он путь держал. Усмехнулась Липка, опомнилась, прояснился взгляд затуманенный, возвратилось трезвое, прямое зрение. Глянула она прямо на Лай Лаича, уловила что-то, почти разглядела – да только надо же, в ту самую минуту над головой со всей силы громыхнуло, треснуло. Плюхнулась вязкая капля у Липкиных ног, плюхнулась поодаль вторая.

А шоссе опустело, редкие авто пролетали мимо. Вдруг свернула с прямой дороженьки столетняя салатница. Заштопанная, мятая, подъехала к Лай Лаичу. Обрадовался Брехун. Ничего, что не больно-то телега удалась, лишь бы упрятаться куда-нибудь внутрь, залезть на четыре колёса. Кое-как с дверью справившись, нагнулся к водителю, потом неожиданно на Липку обернулся.

А Липочка в сторонке стояла, хвостик косы перебирая. Уж немало капель она вокруг себя насчитала, озябла и кофточку коротенькую натягивала, мёрз полумесяц голой спины на сердитом ветру. Ничего не сказал Лай Лаич, печально и загадочно сверкнули его голубые глаза. Глянул он на девушку жалобно, будто из болота лесного, из оврага глухого на помощь звал. С таким отчаянием следил Лай Лаич, как девушка поступит, будто от этого зависело, заблудится в жизни он окончательно или есть ещё тропинка. Короче говоря, глянул Брехун девушке в самое сердце. Заволновалась Липка, разрумянилась, вмиг обернулась малой птицей-певицей с золотой головкой, и сделалась головка та пустым-пуста. Сорвалась красавица с места, полетела по улочке под всхлипами дождя в отворённую для неё дверку. Пахла улочка громом хриплым и молниями сиреневыми, гудела листва, как хор военного училища, кружился над крышами пакет целлофановый, билась на проводе синяя ленточка, через дорогу в переулок бежали парень с девушкой, хохоча и прикрываясь от капель каким-то альбомом.

Упряталась Липочка на заднее сиденье рядом с Лай Лаичем, затворилась за ней дверь железная, давно неновая. Газануло корыто-авто, с места тронулось. Поймал Лай Лаич ручку девушки. Ладони у него горячие, и глаза-то какие нежные. Только отъехали, обрушился на Москву ливень невиданный: хлынули с небес потоки буйные, реки разлились по улочкам. Поплыло корыто-авто, завертелось, закружилось и отчаянно забуксовало. А над головой деревья шатались, ветки наземь валились, в лобовое стекло летели.

Выбились из сил дворники, туда-сюда качаются, стекло царапают, но ничего не видать: что впереди, что сзади, куда дорога петляет, неведомо. Плывёт Липочка в автокорыте в неизвестность. С правой стороны из щели в потолке каплет на плечико дождь. С левой стороны Лай Лаич ушко бородёнкой щекочет, сладкие слова напевая, глазами преданно поблёскивает. Уж он извёлся, истерзался, как бы девицу приласкать, чем бы её сильнее к себе расположить. А из лобового зеркала стреляют в Липочку очи зелёные, тихие, изучают пассажирку бережно, ничем себя не выдавая, любуются украдкой. Волосы у водителя вьются, сверкают русые кольца, тянутся Липкины пальцы кудри те мягкие расчесать, растрепать. Лицо у водителя открытое, лоб широкий, брови жёсткие, губы узкие, плотно сжатые, скулы мощные, взгляд внимательный. Одним словом, добрый молодец, писаный красавец Липку везёт, ничего не говорит, не вмешивается, потихоньку за ней наблюдая. Улыбается Липочка Брехуну, а сама в зеркало лобовое посматривает, осторожно оглядывает затылок вихрастый, плечи широченные глазками поглаживает. А как отрывается рука водителя от руля, замечает она пальцы крепкие – колец не видно, ни золотых, ни серебряных, значит, холостой, незаловленный.

Придвинулся Брехун, обнял девушку ласково, прижал мягонькую к себе, не противится Липка, не шевелится даже. Сидит она задумчиво, улыбается загадочно в зеркало лобовое, хлопают ресницы крылышками, играют глазки, как мальки на отмели. Плывёт машина неизвестно куда по улице-реке, левый дворник обессилел и замер, правый дворник изо всех сил старается, да всё без толку – льются по стеклу водопады нескончаемые, булькают, тренькают, колотят нещадно увесистые капли.

Ехали-ехали, очнулся Лай Лаич, начал выяснять, куда его везут. Очень не терпится ему поскорее девушку к себе домой пригласить, полотенчиком мягоньким обтереть. А дорога непрямая всё тянется. Озирается Лай Лаич по сторонам, окошко запотелое протирает, на улицу выглядывает, примечает, по каким краям едет. Да только ничего не узнать, за окошком ливень проливной, ни конца ни края непогоде не видно.

– Эй! Как, бишь, тебя! – рыкнул Лай Лаич.

– Вадим. Можно Водило, я привык. – Голос у Водилы Вадима тихий. Говорит без лести, но ласково. Раз услышишь, навек запомнится.

– Ты скажи, голубчик Водило, отчего так долго разъезжаем? Больше часу по трущобам болтаемся, по каким краям – не узнаю.

– А у нас так: кому не нравится – пешком идут, а не хочешь пешком, потерпи. Если замёрзли, печку включу. – Голос у Водилы вежливый, но с достоинством.

Петляет под дождём корыто-авто. Брехун недовольно в оконце поглядывает. Липкины пальчики поглаживая, ноготки её, как ножички, на остроту пробует, улыбается девушке для виду, а сам зубами скрипит, на Водилу не глядит. Липка едет скромницей-лебёдушкой. Из-под бровей стрекает глазками в зеркальце. «Я ли, – спрашивают те глазки, – не куколка? А носик у кого такой остренький, ровненький, без горбинки и без оспин. Щёчки у меня румяные, гладкие, не белёные, не напудренные, на них две родинки: одна малая – мушка-звёздочка, другая побольше, возле правой скулы. И ресницы у меня загибаются, никакими тушами не намазаны. Ржаная у меня коса, луной расчёсана, солнцем позолочена».

Хмурятся брови молодца Водилы, не отвечают ей глаза зелёные, путь-дорогу высматривают, в дожде от ответа прячутся.

Плавало автокорыто, бултыхалось. Не заглохло, и то хорошо. Не сломалось, и то приятно. Ходили ходуном двери железные, громыхало что-то в багажнике, брызгали капли изо всех щелей, кряхтела педаль сцепления, руль скрипел-скулил подозрительно. Казалось Липке, что так и будут они плыть втроём по улице-реке, по размытой да заплаканной Москве. Зашумела печка, раскалилась, просушила воздух. Разрумянились щёчки Липкины, потеплели руки-ноги усталые, опустились веки тяжёлые, пел по стёклам ливень колыбельную. Так бы всю жизнь и ехала она, чтобы Брехун под боком нашёптывал и водитель в зеркальце глазами поблёскивал.

Прилетали сны сладкие, как русалки шептали, в омуты тихие зазывая. Нырнула Липка до самого дна, щекотали ей лицо водоросли мохнатые, стебли кубышек по плечам скользили. Тонкие нитки розовых лилий за руки хватались, в узлы вязались, всё сильнее опутывали. А на дне того омута озёрного перловицы створки разинули, блесна оброненная сверкает. То тут, то там, словно глазки, переливаются изумрудами стёклышки, камешки мокрые, ракушки голубые.

Плывёт Липка, как хозяйка гладит дно песчаное, раков по спинам щекочет, щукам, что под корягами таятся, в глазищи заглядывает. Осмелев, хватает в кулачок рыбок малых, окуней и плотвиц серебристых, знакомится и отпускает с миром, чтобы помнили. Плывёт она дальше, ножками перебирает, ручками загребает, в омуты тёмные всматривается, нет ли там кого. Всё мерещится ей, что должен кто-то найтись на отмели у берега, в беседке из сплетённых ивовых корней. А нет ли его в затуманенной водице, где ил? Не видать ли в холодном течении, где в озеро студёные ключи впадают? Но никто не выплыл Липочке навстречу, только русалки тихонько шептались и редкие рыболовы покашливали, покрякивали, окурки в воду бросали. Плыла Липка тихонько, по обе стороны провожали её Брехун и Водило Вадим, не мешались, не шептались, оберегали молчком.

Вдруг подпрыгнуло корыто-авто и остановилось. Зашевелился Лай Лаич, зашуршал денежкой, передал водителю щедро, но без лишних слов полцарства: «Четыреста рублей за помощь и сто – за дорогу от крыльца до крыльца». Липочку за плечо потряс, сны-русалки нещадно разогнал. Дверцу с третьего раза всё ж отворил и поманил спящую красавицу за собой на волю, оплаканную дождём. А небо-то уж отревелось. Поскулило, повздыхало, успокоилось. Даже кое-где посветлело, потому что ночь вернулась восвояси, в метро окраинное, досыпать. Дрожали ясени, осыпались с листвы брызги холодные на Липкину голову. Клёны переговаривались, берёзы хихикали, капли роняли на Липкину кофточку. Просыпалась на ходу девушка, воздух фиолетовый, грозой напоенный, заставил её вздрогнуть. Задрожала Липка, оробела, шла несмело. На водителя так хотелось последний разок полюбоваться, но отчего-то не решилась она обернуться… Зашуршало корыто-авто за спиной, пыхнуло на прощание дымком, уехал Водило Вадим, укатил с ветерком. Не оглянулась красавица, глазки навострила, бровки нахмурила, стала выяснять, в каких краях очутилась.

Обводил Лай Лаич хозяйственной ручищей дворы.

– Вот, – говорил, – приехали мы на Лихоборские Бугры. Нет милее и красивше места во всей Москве.

Заметили Брехуна две старушки, остановились и наблюдают.

– Вон, – шептал Лай Лаич, – две пенсионерки идут, сумочки матерчатые несут. Сами маленькие, сухенькие, как две битые морозами яблони. На первый взгляд милые, безобидные. Одна в платочке, другая – в беретике. Плащи на них столетние, нейлоновые… А ты первый взгляд пропусти, второму-третьему доверяй. Первый взгляд – это только отрезала, вторым наметай, третьим намертво пришивай. А то будет вокруг тебя худая, штопанная гнилыми нитками быль. Вот и получается, на третий-то взгляд, что две старые ведьмы в сторонке стоят, перешёптываются. Уж они Лай Лаича осуждают, через мясорубки перемалывают, тёрками перетирают. А ты их наговоры ветром развей, мне верь.

Падают с карнизов, с веток, с качелей капли, щёлкают, хлюпают об листву – кроткие песни слагаются на Лихоборских Буграх. Скрылись из виду две старушки. Никого не видно на улочках. Скамейки дождём умылись и не помнят, кто на них сиживал, кто газетку читал, на баяне играл, курил или всхлипывал, чёрную лебедицу обиды из груди выпуская. Размякли тропки в сквериках, разгладились на них морщины от колёс, смылись печати подошв да клейма каблуков. Позабыты летящие шажки, уверенная походка и шаткая вечерняя прогулка. Обновлённые тропки, как малые детки, врассыпную несутся, в прятки играют.

Тем временем то тут, то там неприметно занавески шевелятся, в окнах луны лиц маячат – это жители Лихоборов интересуются, что за пигалица с Брехуном под ручку идёт.

– Вишь, – объясняет Лай Лаич, – наблюдатели не дают безвестностью насладиться, всё им доложи, каждый шаг объясни. Она вся жизнь впереди такая. А ты не поддавайся, Липочка, язык за зубами держи, куда идёшь, не рассказывай, о чём мечтаешь, помалкивай. Думы, милая, ещё то добро. Ты его от чужих утаивай, от завистников береги, от воров охраняй. А то утащат твою мечту – что делать будешь, куда отправишься? Кто знает, когда ещё выдастся минутка в тебя ума вложить… Поэтому слушай Лай Лаича. Осознавай как следует мои слова. Ты ходи, голубушка, тихонько, неприметно, каждый день – по разным тропкам. Вот и не узнают, где ты есть. По моим мосткам хаживай – в речку не свалишься. По моим тропинкам ходи – не оступишься. Не болтай, голубушка, помалкивай, а сама-то потихоньку всё улавливай. Вот и не угадает никто, что у тебя на уме, чего от тебя ожидать. Останешься ты, светик мой, для всех загадкой, никто не додумается, чем тебя унять, как удержать. А для начала пойми: кто для тебя свой – с тем и пой. Со мной дуэтом песню затягивай – не ошибёшься.

Из подворотни выбежали навстречу Лай Лаичу три собаки: одна чёрная, на неё пёрышко ночи упало, другая – рыжая, худая да пугливая, третья – жёлтая, хромая, с обрубленным хвостом. Ох и встречали они Лай Лаича: крутились, к земле прижимались, всю округу звонким лаем залили, ладони ему да щёки облизали. Заулыбался Брехун, на корточки присел. Чёрному псу чесал за ухом, жёлтую хромую гладил по широкому лбу. Для каждого пса нашлись у Брехуна тихие слова. Как ни старалась, не расслышала Липка, что он в широкое рыжее ухо нашёптывал, о чём рассказывал уху с жёлтой кисточкой. Сторонилась Липочка собак, чтоб они на радостях лапами кофточку не замарали, отодвигалась от них – а то начнут руки облизывать, слюной обрызгают, синие колготы сеточкой шерстью осыплют. Очень уж хотелось ей красивой быть: чтобы волосок к волоску, чтобы лоскуток к лоскутку.

С псинами дворовыми наговорившись, выпрямился Брехун, лицом просветлел, глазами засиял, а рукой осмелел не в меру. Липку поймал, обнял – и понеслись они с ветерком к дому не высокому, не горбатому, не рябому, не щербатому, а к обычному бетонному строению, которое принимает цвет настроения. Было у Липки на душе легко, в будущее она глядела выжидающе, много чего хотела, мало чего умела, но не робела. Поэтому бежала она не к серому страхолюдине о восьми этажах, как многим показалось бы. И не к многоэтажному бараку-дураку, чьи близнецы на Лихоборах расплодились, да на морды не уродились. Бежала Липка к дому, дождём умытому, диким виноградом увитому, к белобокому красавцу с синими окнами, за крышу которого держится кружево-облако.

«А комнаты под чердаком, что погорели недавно, не Лай Лаичу принадлежат, вот и славненько. И вон то, забитое досками окошко на третьем этаже, – не его. На седьмом балкон хламом завален, там клетка пустая на боку лежит, без канарейки, без другой птицы, тоже, видно, чужой. Какая-то женщина мечется на кухоньке первого этажа, бьётся орлицей сердитой, галкой побитой щи варит, а не родня Брехуну, как хорошо».

Так догадывалась про себя Липка, а Брехун с прямой дорожки свернул, не к подъезду, а вбок куда-то увлекая. «Выходит, не к кособокому крылечку направляемся, не к корявой лесенке, над которой нависла фуражка с перекошенным козырьком. Как же в дом-то попасть, если не через дверь железную, рядом с которой всяких бумажек мокрых налеплено?»

Спешит Лай Лаич к дверке подвальной, что рядом с подъездом, как сирота, присоседилась. Три ступеньки к той дверке спускаются. На верхней ступенечке расплёл Брехун Липочкину косу, золотое покрывало по плечам растрепал, словно свой подарок разглаживал, завитушками да колечками укладывая. Смутилась девушка, позабыла, какое сегодня число. Не голубицу из клетки, а месяц да год нынешний из памяти выпустила. Как отца-мать величать, наизусть не помнила, а что они там говорили, чему учили – и подавно.

На второй ступеньке развернул Брехун девушку к себе лицом, ко всему остальному городу Москве – спиной лебединой. Поблёскивал Лай Лаич на Липку глазищами пса дворового. Кружил взгляд голодный над её губками мягкими, будто рой мух над вареньем из красной смородины. Всё ближе прижимался Брехун, теплом обдавая, отдышаться не давал. Ошалела девка, сколько ей лет-зим – позабыла. Адрес дома родного деревянными бусинками разлетелся-раскатился по миру, не собрать.

А как ступили на последнюю ступенечку, впился Брехун губами хозяйственными девице в растерянные уста. Утеряла сознание девица, что с ней делают, понять стесняется. Ни на что она не надеется, оттолкнуть Брехуна не решаясь, на саму себя удивляется.

Ай, а ведь с уменьем обнимался Брехун! А как со знанием дела лобызался Брехун! То причмокивал, то сжимал, словно заново он девку ваял. Это не ясный месяц сверкает, а Брехун глазами играет. Ручищей чего-то разыскивает, а натыкается не туда. Тело девичье ощупывает, словно начальник таможни в аэропорту. Диво ли, что шатается Липка.

Час лобызались, второй обнимались. Всё никак не мог оторваться Брехун, жажду он давнюю утолял, голод вековой помаленечку притуплял. Не унимался Лай Лаич, несло его по полю бескрайнему на сером волке, гнал он без руля, без ветрил, глаза закатив. Годков пять, он, наверное, не ел. Зим-лет шесть он, навскидочку, не пил. Что же он такой голодный по миру-то скитался? Как же он с жаждой такой ненасытной под небом-то жил? А всё ж подустал, надорвался, кое-как успокоил серого волка, от Липки тихонько отстранившись, давай ключи искать от двери фанерной.

Подкашивались у Липочки ножки, словно семь дней бродила она босая по горам каменистым, по мхам щекотным, по осоке колючей. Сделались тяжелыми ручки, будто несла она бездонное ведро воды колодезной. Горели у Липочки щёчки, словно проспала она весь день у жаркой печки.

А Брехун с дверью ковыряется, связкой тяжёлой громыхает. Уж он фанерную трясёт, серую ногой пинает, а не поддаётся дверь, держится зубьями замков за стену, не жалеет Брехуна. Текут у Лай Лаича по лбу реки горячие, раскалились щёки небритые, между бровей кустистых залегли две глубокие борозды. Дрожат ручищи Лай Лаича, трепещут нетерпеливые, никак не могут ключиком куда надобно угодить.

Долго бился-стучался Брехун, в скважину принюхивался, не нагрянули ль чужие. А скважина узенькая глазком моргала, ничего не выдавая. Семь потов потерял Лай Лаич, ногти обломал, свитер на локте порвал, ручку дверную отломил. Наконец крякнули зубья замков, пустили хозяина. Пнул он дверь сдержанно, поддал ногой легонечко. Щенком заскулила упрямая, старушенцией просипела снисходительно. Рванулся было Лай Лаич к себе домой, но вовремя посторонился, Липочку внутрь заманивал. А красавица зубки оскалила. «Чего это, – спрашивает – я должна к тебе идти? Для какого праздничка в гости зовёшь?» Прошипела, а сама про себя удивилась: «Я ли это, соболиные бровки нахмурив, ножкой со всей силы топаю? Мои ли слова, как крапива, стрекаются? Да откуда же такое взялось у меня, не из ветра же московского, пока на роликах разъезжала? А немало я, значит, о жизни знаю».

Глазками почернела, взглядом кольнула, ни за что ни про что куснула Лай Лаича в самое сердце. Не ожидал Брехун, что птичка с золотой головкой умеет за палец клюнуть. И нашла же время на себя ценник навешивать. Вскипел, но стерпел, посерел, но сдержался на первый раз. Быстрее молнии ручищей под кофточку тоненькую залез да как царапнет острым ногтем от шеи до талии тонкой, девичьей. Ничего не заметила Липка, но показалось ей, будто калёным железом спину прижгли, кнутом мокрым по лебединой полоснули. Обожглась, похолодела и не знает, померещилось или вправду шепнул ей на ушко Лай Лайч: «Проходи, будь ласкова, а не то силой затащу. Такой уж я уродился: кто ко мне льнёт, того угощу, а кто от меня прёт, тому не прощу».

Затворилась за ними дверь фанерная, замком об стену жадно клацнула. Темновато в хоромах Лай Лаича: в дремучем лесу ночью осенней и то светлее будет. Заблудилась Липка, по стенам руками шарит, Брехуна окликает, а он молчит, будто в овраге глубоком притаился. Сыровато в прихожей нетопленой: на заливном лугу у реки, где ночует Туман Несураз, и то теплее будет.

Не успела Липочка с теменью сдружиться, не разглядела, куда пятится. Валенки пластиковые скинула, в угол куда-то зашвырнула. Побрела израненными ножками по плешивому коврику: мешковина колючая и то мягче будет. На ощупь выбралась она из прихожей в тесную комнатку. Немного разглядела в тёмной каморе той: окошко под потолком, тряпочкой затянутое, креслице, шкаф книжный в углу, больше ничего. Собралась было Липочка, пока не поздно, потихоньку ноги в руки и бежать. Повернулась в направлении к побегу и упала как подкошенная в креслице низкое, на коленки к Лай Лаичу.

Уж скатился долгий день к вечеру, а темнеть-то небо и не думало. Задержался вечер над бульварами, фиалковый в листве повис. А в нетопленой каморке на Лихоборских Буграх креслице шаталось во все стороны. И скрипело, и скулило жалобно. Как под ласками-то, старое, не треснуло? Ведь на креслице том баловались не спустя рукава. Обнимались да лобызались не спеша, не дыша.

А Липочка замечание не простила, царапину на спине не забыла, задурила Лаича и как куснет его за губу, а потому что не надо девушек острыми ногтями поучать. От укуса разгорелся Брехун, от укуса разошёлся Брехун, явилась откуда ни возьмись в нём сила невиданная. Стал он одёжки Липочкины разрывать, лохмотья на пол швырять. Дёрнул хорошенько в разные стороны – нету кофточки, только тряпочки возле шкафа валяются, а что за шкаф такой, не видать впотьмах. Поднатужился Лай Лаич – нету лифчика, плакал тятенькин подарок к дню рождения. В лоскуты изорвал юбчонку и клочками трусики растрепал. Осталась Липочка в чём мать родила, как лебёдушка бела.

Без натуги зашвырнул Лай Лаич девицу на плечо, словно коврик скатанный, и куда-то решительно потащил. Болталась Липочка куклой тряпичной, колотила Лай Лаича в спину. Куда несёт, волновалась. И смеялась. Ничего не объяснял Брехун, быстрее ветра нёсся сквозь темноту, натыкался на табуретки, на тумбочки и босыми ножищами шлёпал по полу.

Осветилась ванная комната, уколола в глаза яркой лампочкой. Оказалась Липочка в эмалированном корыте с незабудками. Прикрывает волосами острые груди, они у неё упругие, словно тесто для сдобных пирожков. Золотые волосы рассыпаются, соски-ягодки наливаются, глаз не оторвать.

Не обмерла красавица, не испугалась дикая уточка, сначала для приличия стеснялась, глазки поднять боялась, потом как стрельнёт в Лай Лаича из-под бровей чёрной смородиной. Вот в тихом омуте чего сидит, вот в скромной девице чего имеется: то ли шутит, то ли мутит, может, даже уже и любит, а если нет, чего ж она так глядит, на что намекает, куда стреляет? Полюбовался Лай Лаич и давай озорницу водой полоскать, мягонькой мочалкой растирать. Трижды в пену мыльную с ног до головы одевал, трижды белую шубейку смывал. Текли из душа струи горячие, паром заполнялась непросторная ванная. Раскраснелось тело молодое, ударило тепло в голову, разомлела Липочка, расслабилась, потеряла разум окончательно.

Укладывал Брехун девицу мокрую, послушную на узкий диван. Сам, как был в жинсах да в свитере рваном, так на краешке и улёгся. Не лобызался, не обнимался, даже пальчиком не трогал. Молчал, моргал, наблюдал.

В окошке под потолком объявилась луна, словно кто-то положил кусочек сыра на чёрный хлеб. Немного погодя возникли звёзды: посолили тот хлеб крупной хрустящей сольцой. Липочка на спине лежит, в потолок глядит, а ведь холодно ей, руками себя обняла, ножки косичкой переплела, не шевелится, напевает, ожидает. Как заметил Брехун, что девице холодно, как почуял, что красавица озябла, возникло одеяльце синее в его руках. Накинул Лай Лаич одеяльце, укрыл себя и Липку с головы до пят. Раскинулось по дивану сине море, над ним в окошке бабушка луна поблёскивает, звёздочки смешливые дрыгаются. Дымок, капроновый платок, мимо луны проплывает, облачка тюлевые пробегают. Спокойно сине море-одеяло, тишь, гладь, можно под парусом гулять. Дует в окошко летний ветер, свежий, сочный после ливня, оборвал он пыльцу у цветов липовых, своровал ароматы у трав луговых, клейкую смолу тополя прикарманил, мимо киоска, где кур жарят, пролетел, над крышами московскими просквозил, что нашёл, всё с собой унёс. Потемнело сине море-одеяло, прошла по нему от края до края волна – ну что ж, такое бывает, если баржа-тугоход где-то плывёт. А и вздохнуло синее море ещё раз, набегают волны одна на одну, назревает шторм неописуемый. Показалась с краешка Липкина пятка – и тут же потонула из виду. Вынырнул с другого бока локоть Лай Лаича – и тоже канул незамедлительно в пучины. День гуляло сине море-одеяло, два шумело. Уж клонился третий день к вечеру, а море-одеяло всё волновалось, ревело, бурлило. Во все стороны шатался диванчик, и скрипел, и плакал неновый.

Может, была когда-то Липочка глупенькая и зелёная, да только много чего она узнала с тех пор, как попала в объятия Лай Лаича. Не терял Брехун времени попусту, сразу смекнул: девушка попалась неучёная, видел в глазках её мало сознания, в словах немного премудрости улавливал. Уж он птичку с золотой головкой заманивал, наивную поглаживал-обхаживал, несмышлёную ласкал-приручал и уже заранее скучал. Но как укрылись они одеяльцем синим, пошли-поехали настоящие чудеса. Много о чём догадывался Брехун, все секреты Липочкины раскрыл, складочки да впадинки заучил, а всё равно три дня баловался, про себя удивляясь: экая чаровница подвернулась. Веселился Брехун, девицу развлекал, себя ублажал, неслись они на сером волке по дну моря-одеяла, разметались золотые волосы, растрепались взмокшие патлы, пропотели оба, ослабли, всё равно молчали да скакали как полоумные.

Весело жилось Брехуну с Липкой: что ни день, на годок молодел, что ни ночь, по пять лет скидывал. Целыми днями на диване баловались, целыми ночами с дворовыми псами по улицам болтались. Прикупил себе Лай Лаич ролики, рваные ботинки свои в окошко вышвырнул – люди добрые всё подберут, не обидятся.

Хорошо жилось Брехуну с Липочкой: на рассвете ездили вдоль Москвы-реки, взявшись за руки. На закате учил Лай Лаич девицу блины печь, щи варить, винегреты крошить, а сам удивлялся, до чего ж молодёжь криворукая.

Что они там ещё в логове Лай Лаича делали, через скважину замочную не унюхаешь. Договорились или разругались – очень уж оконца подвальные малы, – ничего не слыхать. Тут потребуются уши чуткие, к полуслову да шепотку хваткие, здесь сгодятся глаза острые, чтобы через щель занавесок быль и небыль разглядеть.

Так-то вот и докатилась Липка. Так-то и расцвела на Лихоборских Буграх.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!