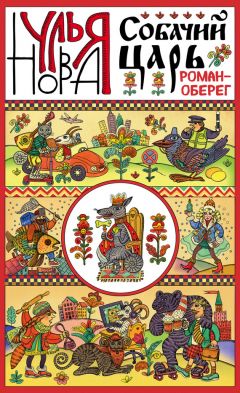

Текст книги "Собачий царь"

Автор книги: Улья Нова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

– А ты на меня как на виноватую не гляди… Сколько я трудностей пережила, разве она столько трудностей пережила бы? – проворчала, большим пальцем в сторону двери пырнув. – Ну, может, я им и завидовала, но за дело и без злобы. Ни при чем я, что Липочка пропала. Уж о ней я полслова плохого не думала, – тарахтела Потаповна, как терка электрическая, а сама раскраснелась и смутилась прилично. Отчего-то показалось Топтыгину: виновато она горбушку чёрного хлеба в руках вертит, волнуется, аж выступила роса на лбу да на шее. И призадумался он тогда тихонько про себя: «Двадцать лет живёшь вместе, и ведь неизвестно, с кем…» А потом, чуть громче, ему подумалось: «Значит, будем жить и дальше, без перемен».

Трудился Топтыгин дальше и кое-как дожил до того дня, когда дворняги московские от мала до велика по неизвестной команде выбрались из укрытий и отправились пёс знает куда. Вечером из метро хлестал бурный поток разнообразного люда. Топтыгин сначала потонул, захлебнулся в этой мутной реке, но не лёг на дно и не упал лицом в грязь. Он в глаза никому не глядел, сапожки-туфли и всё, что из них растёт, не разглядывал, оставался равнодушным к бабьему духу, не завидовал уютным ботинкам мужиков. Усердно раздавал Топтыгин доллары, почти не замечая под собой чоботов из каменного кожзаменителя. За это чоботы из каменного кожзаменителя всё злее вгрызались ему в пятки.

Неизвестно откуда, ближе к вечеру, у ларька цветочного возникли две псины. С вызывающим видом уселись под окошком, вытянули шеи, внимательно заглядывали в глаза прохожим, высматривали кого-то вдали. Топтыгин от их взглядов пристальных увернулся, не дал кому попало прочесть, чем озадачен, с судьбой согласен или нет. Был он убеждён, что один из всего города знает, о чём тоскуют старые дворняги, кого они так натужно сегодня ждут. Знание собачье не придавало бодрости движениям Топтыгина, а путало руку и туманило глаз, – надо было скорей нырнуть в работу и забыться. Легко сказать, знание-то это не из тех, на которые глаза закроешь и уши заткнёшь, премудрости такого рода умеют бочком просочиться человеку в самую сердцевину и напрочь всё там растревожить.

Северный ветер Посвист в полдень ворвался в город и стремительно завоёвывал улицу за улицей. Собачье знание тоже не медлило, бойко овладевало рассудком Топтыгина: улетали на юг стаи беспечных мыслей, ум становился прозрачным, как выстуженные подмосковные небеса. Ветер Посвист, разгоняясь, сновал по городу, трепал вывески и косынки, сердито нашёптывал в уши. И собачье знание тоже удивляло Топтыгина назойливостью, в сравнении с ним любая посторонняя дума бессильно мельчала, будто сдувшийся свадебный шар. Ветер играючи сорвал с Топтыгина шапку, но на этом издевательство не прекратил и яростно трепал куртку, будто намереваясь разодрать её в клочья.

Повернулся Топтыгин боком, чтобы не стрелял холод в грудь, промерзает он ведь насквозь возле метро. Не от радости он пихает доллары кому в лицо, кому в руку. Трудится Топтыгин, а сам знает: скоро придет зима, сыпанёт из правого рукава снег, из левого иней, и надо будет с ней как-то свыкаться. «С женой же сжился, значит, и с зимой поладим», – торопливо бормочет он. А можно ли сладить с зимой, когда только от её близости уши трескаются и отнимаются на ветру пальцы рук. Слезятся глаза Топтыгина, слезятся глаза молчаливых дворняг возле цветочного ларька. Тяжелеет задумчивый взгляд Топтыгина, тонет, как поплавок в тёмном зеркале реки. Теперь он не сомневается: скоро придет зима-прибериха, поравняет день с ночью, плечи припорошит, лица зарумянит, очки затуманит, ветром заледенит. Ой, скоро она нагрянет, тело ослабит, душу выветрит, жизнь с лица да на изнанку вывернет. Может статься, что будет она последняя. Вдруг да ничего по её ледку не успеется, ничего-то по её ветрам не развеется, не исправится и не изменится. А нечаянно все надломится, поостынет, простынет, в постели застынет. И тогда подоспеет, в снегопады одетая, окончательная и беспросветная пёсья темень, вечный покой.

Не стремится Топтыгин применять собачье знание, избегает приложить его к своей биографии. Не хочет припоминать, как, бывало, беззаботно болтался по морозцу разрумяненный, в тоненькой хламиде, с печкой раскалённой в груди. В эту-то зиму участь его решена: останется без обогрева и, как всякий порядочный специалист, будет работать, невзирая на холод.

Вглядываются внимательные псы вдаль: не видать ли зимы? Ожидают, прижав уши: не приехала ли? Понимает Топтыгин собачьи тревоги, поправляет куртку, чтобы ветер поясницу не прошиб, и тоже поглядывает по сторонам. Но никто не знает, с какой стороны зиму ждать, из каких краёв она на этот раз нагрянет, что с собой привезёт. Все догадываются только, что ей дела нет, кто любит морозец, а кто боится холода, не касается её, есть у тебя тёплое пальто, стёганые штаны и ушанка, безразлично ей, если у кого хворь в груди или кашель рваный. Зима ни у кого разрешения не спросит, как вздумает, так и объявится. Вот и сидят дворняги под окошком ларька, заставляя прохожих с опаской пятиться от цветов. Сурово глядят вдаль глубокие глаза, настороженно шевелятся носы, выведывая у ветра, какие новости, какие слухи. Недалеко от них, озябнув, Творожич третий раз надвигает кепку. Творожич тоже чего-то знает, но, как всегда, молчит, а если и кивнёт по-приятельски, не вычитаешь у него с лица, доволен он или доведен.

Топтыгин правую заледенелую руку в кармане грел, воротник подымал, курточку подтягивал, утаивал от ненасытного Посвиста своё тепло. Всё равно обобрал его ветер до нитки, пробрал до костей. Задумался тогда Топтыгин: «Как же люди вокруг с жизнью ладят? Что за хитрости у них на уме? Какой оберег за пазухой припасён?» Да разве ж такое узнаешь? Не выставлены наружу обереги, глубоко они запрятаны под одеждой, зашиты в бельё, за подкладкой хранятся. Далеко в сердце схоронены хитрости, таятся в головах, замаскированы среди барахла мыслишек, как ни выпытывай, не дознаешься. А время идёт, надобно скорей разобраться, надобно разгадать и собственный оберег для зимы соорудить.

Раньше стоял Топтыгин возле метро как памятник неизвестному герою, глядел, сам не зная куда, обдумывал, сам не ведая чего. А теперь не наглядится он по сторонам, бумажки роняет, головой крутит. Но не согреешься чужой-то мудростью, пальцев не чувствует Топтыгин, перебрасывает из одной руки в другую доллары глянцевые, скользкие, холодные. Хранклин-человек на долларе недовольно морщится, щёки у него обветренные, волосы у него спутались, глаза от холода вылезли из орбит, шарфик на нем марлевый, а шапку давно сорвал-унёс ветер Посвист. Но и на холоде московском, рябиновом Хранклин этот умеет себя преподнести. Он губки поджал неласково, он сурово глядит на Топтыгина, как Дайбог, который из жадности никакого подарка не приберёг и учиняет молчаливый допрос. «Ты что это, мужичонка Топтыгин, от труда отлыниваешь? – хрипит Хранклин с доллара прямо-таки голосом жены. – Разве твоя специальность мудрить да задумывать? Ты, давай, делом займись, хоть малую пользу в мир привноси». Не спешит Топтыгин отвечать, от Хранклина отворачивает лицо к мокрому асфальту и заглядывает, что на его спине нарисовано. Первый раз Топтыгин заинтересовался долларом, никогда раньше он стольник зелёный не разглядывал, никогда настоящий, шершавый в руках не крутил. А на заду бумажки глянцевой, оказывается, написано по-нашему. Без очков буковки плывут, слова на волнах пританцовывают, но, если сощуришься, разобрать можно:

Жили они, поживали, добра наживали, а потом захотелось им жить ещё лучше. Присмотрели они себе сказочку попросторнее, поудобнее да побогаче, только вот не знают, как туда перебраться… Лай Лаич Брехун, Собачий царь, встретит желающих на улицах города, снабдит ценным советом, обучит, как участь переменить, и окажет первую помощь. Будни, празднички – круглосуточно. Зовите. Требуйте. Ждите. Объявлюсь незамедлительно.

Толпа с напором хлестала из метро, словно подземная река Неглинка вырвалась из цементного ложа на поверхность. Один людской ручей спешил к рынку, другой – в сторону торгового центра, остальные струились к остановке, просачивались на тёмные улочки, терялись в окрестных дворах. Шли люди из учреждений окраинных, хрустели матерчатыми куртками, скрипели сумками из кожзаменителя, пахли лаками для волос, пудрой для сокрытия прыщей, пеной после бритья, от которой покойник встрепенётся. Плелись людишки непонятно откуда, в ватных хламидах, в шапках-закидайках, пахли напильником, козами и репчатым луком. Ковыляли старухи столетние, сдабривали воздух окрестный пылью из неиграющего патефона и ментоловой мазью. Брели люди от берегов реки Москвы, с намотанными на лица шарфами, в оранжевых портах, в разноцветных лаптях, от них за версту несло куревом и пластмассой. Царапали, цокали, топали каблуки об асфальт. Скрипели, хрустели, свистели куртки да пуховики. Шуршали, ёрзали, вжикали юбки да штаны.

Вдруг случилось что-то в окружающем мире. Насторожились дворняги у цветочного ларёчка, старуха ахнула неподалеку, колыхнулся воздух. Задумчиво покачиваясь на сквозняке, проплыла перед глазами Топтыгина голубая снежинка. При слабом свете огоньков торгового центра сияла она и искрилась, а за ней следом мерцала другая, кружилась третья. Незаметно соткалось из них целое покрывало, окутало тюлем здание метро и спешащих оттуда людей. И вот, в темноте, оберегаемой фонарями-пустоцветами, выплыли из дверей метро сапожки белые, лайковые. Выплыли, не спеша, две лодки, на них огоньки разноцветные от вывески приплясывали и казались изумрудами, а свет чахликов-фонарей рассыпался золотыми монетами. Из сапожков этих белых, с тонкими каблучками, вырастали ножки в колготах-паутинках.

Приближается к Топтыгину барынька красоты невиданной, вокруг неё вьются-кружат снежинки, закутывают красавицу в кружева, прячут личико от завистливых взглядов. Дыхание у Топтыгина перехватило, словно проглотил он гриб для штопки. Мысли его отнялись, током из оголённого провода пришибло разум. Идёт к Топтыгину барынька, вся в белом пуху, в лилейной пыльце, того и гляди, оторвётся она от асфальта, закружится на ветру среди снегопада и полетит над городом. У ней шубейка короткая, но такая пушистая. Топтыгин и названия настоящим мехам не знает. На ней юбочка мохеровая, как котёнок беленький. Так и тянется рука погладить ласково ножки выше острых девичьих колен. В её берет вколота булавка с камешком, не верит Топтыгин глазам, неужто искрит из булавки камень драгоценный, а названия драгоценных камней он все позабывал. Серьги у неё из жемчуга, настоящего или фальшивого, не важно, очень уж хорошо висюльки эти, когда она головку повернёт, дрожат над плечами. Волосы густые, в хвост убраны, падают заледенелым водопадом. На водопаде том сеточкой разместились снежинки. А глаза у неё строгие, как два лесных озера-зеркала, затянутые вдоль берегов ломким ледком. В каждом озере плавает серебряная утка – это автобус подошёл к остановке, и лампочка в кабине водителя сверкает-плещется у неё в зрачках… Позабыл Топтыгин, что женат. Позабыл, что в летах. И ещё многое другое мигом вылетело у него из головы. Замер в изумлении, чоботов кусачих не чувствует. Словно на травке босой стоит. Хлопает Топтыгин глазами, руки уронил, а сам ещё не понял, хочется ему, чтобы барынька подошла, или всё же лучше, если упустит она его из виду, как столб фонаря-пустоцвета.

«И правда, пускай идёт себе дальше, бабочка-невеста, пускай всем на радость сверкает камешек у неё в беретике, а незнакомый мех – развевается по ветру, удивляя встречных мужиков и людей».

Но не думает красавица обходить стороной Топтыгина, прогулочным шажком плывёт прямёхонько в его направлении. Сверкает, как ледок на катке, помада прозрачная, переливается и поблёскивает улыбка в самое сердце. Наблюдает Топтыгин события, едва дыша. Сидит у него на плечах голова пустая, какой бывает утром после Нового года бутыль. Ни одной мысли там не бултыхается. А когда пустота и прозрачность новогодней бутыли устанавливаются у человека внутри, с ним невозможное случается и невероятное происходит.

Подходит к Топтыгину барынька, наклоняет к нему светлую голову. «Не меня ли, – спрашивает, – дядечка, дожидаешься? Не меня ли в снегопаде высматриваешь?» Говорит тихонько, голос у неё приятный, велюровый. Боится Топтыгин рот раскрыть, букву шепнуть, боится запахом от зубов красавицу обидеть, как-нибудь нечаянно её оскорбить. Не хочет Топтыгин объяснять, что стоит он возле метро каждый день, что раздаёт фальшивые доллары с Хранклиным-человеком на одной стороне и Лай Лаичем Брехуном – на обороте. Молчит Топтыгин, а глаза его немоте не обучены, рассказывают глаза, что каждый день он ждал-горевал, каждый день знал: обязательно должен кто-то к нему прийти из затуманенных дверей метро. И не врут глаза Топтыгина, когда признаются: всякое мог он представить, ко многому привык, но такой встречи не ожидал и мечтать не мог, что под снегопадом подплывёт к нему бабочка-ветреница в белом меху, в лебедином пуху и по-человечески с ним заговорит.

«А за то, что ты ждал, за то, что встретил меня с радостью, – продолжает барынька, и её голос нежный разгоняет усталость, – вот тебе, дядечка, от меня подарок…» Она говорит, а пух на её шубке ворошит ветер. Она головку наклоняет, и жемчужины в её ушах покачиваются над плечами. Она достаёт что-то из широкого рукава, а булавка в её берете сияет-переливается, – уже на душе у Топтыгина незабвенный праздник. Пальчики у неё длинные, тонкие, как у сказочной птицы. Протягивает она Топтыгину бумажку зелёную, настоящий доллар, посерёдке из оконца знакомый Хранклин внимательно, сурово глядит. Жмётся Топтыгин, робеет. От стыда так согрелся, аж вспотел. От смущения алыми пятнами покрылся, как яблочко коричное. Несёт Топтыгин несуразицу, льются изо рта его речи бессвязные, шепчут губы неуверенно «не возьму», а рука тянется к барыньке прикоснуться, хоть бы мизинчик погладить. А она: «Бери-бери, не стесняйся, это не подачка. Не собираюсь я, милый дядечка, тебя подкупать. Ты не бойся. Это бумажка непростая. Это неразменные сто долларов – могучее лекарство от недоброго слова и от косого взора, проверенное снадобье для спокойного сна и терпеливого бодрствования, первый и наиглавнейший медикамент от грусти и тоски, откуп от любого наёмщика, пусть он даже и собачий царь» – так говорит красавица неописуемая. Сверкает помада на её губах, глаза её – два лесных озера-зеркала, по краешку ледком затянутые, а посредине в полынье скользит серебряная плотвица, это подъехала к остановке маршрутка, лампочка в кабине водителя сияет в её зрачках… Взял Топтыгин сто долларов, прикоснулся нечаянно к барынькиной руке. Пальцы у неё холодные, без перчаток ведь и без варежек. А доллар на ощупь шершавый, маленькими грядками весь изрыт. И на Хранклине щетина чувствуется: вот ведь на неразменной деньге человек, а тоже бриться не любит.

Сердечная барынька из широкого рукава шубейки ещё что-то выловила и подаёт Топтыгину маленькую фляжку на тесёмке. А во фляжке той булькает-разговаривает не водица речная, не вода озёрная и не тёплые струи проливного дождя. Во фляжке той эмалированной колышется жидкость дельная, щекотливая и задиристая. Испугался Топтыгин, как не испугаться, когда знакомый говорок он уловил. Отшатнулся Топтыгин, как не отшатнуться, когда интонацию милую сердцу он ухватил. Не мог ошибиться, в этом деле он специалист первой величины, понял окончательно и без сомнений: во фляжке из барынькиного рукава разговаривает добротный самогон, состряпанный из крыжовника, из слив, из смородины, из яблочек белый налив, – это знающему человеку за версту слыхать.

«Вот, дарю я тебе, дядечка, от мороза оберег. Ты на шею фляжку повесь и носи, чтоб она всегда при тебе была. Куда ни пойдёшь, в баню или под душ – ты её, смотри, не снимай. Носить-то носи, но пригубить из неё не смей. А чтобы не сплоховать, лучше крышечку не открывай и не нюхай оттуда. Что внутри, тебя не касается, зато вот друзей-приятелей или просто хороших прохожих угощай, сколько вздумается. Это фляжка бездонная, самогон в ней не переводится, так и течёт по рюмочкам беспредельным ручьём. Если удержишься и не глотнёшь, не страшны тебе будут ни мороз, ни вьюга-пурга, ни метель. А не удержишься, смалодушничаешь, где-нибудь в проулке да за углом украдкой хлебнёшь оттуда, несдобровать тогда тебе, дядюшка. Сцапает мороз, ветер Посвист умыкнёт всё тепло. Исколет вьюга-пурга, вымотает метель. Ослабнешь, скукожишься, скурвишься. И затащит тебя тогда Брехун за собой в собачье царство, так и знай».

Берёт Топтыгин фляжку осторожно, принимает подарок неохотно, с опаской прислушивается, о чём булькает там внутри. А как получилось-то неудобно: не успел опомниться, не поблагодарил даже, красавица упорхнула. Отряхнул он с себя обычный сон, фляжку поскорей на шею повесил, доллар дарёный в карман запихал, руку козырьком ко лбу приложил: не видать ли где доброй барыньки. Далеко она не могла уйти, в ремонт часов не успела бы заскочить, торговый центр – не рукой подать, а на остановке её не видать.

Снежинки опускаются на город не по одной, не по две – взявшись за руки, целыми хороводами к земле спешат. Покрывало тюлевое всё толще становится, вплетаются в него нитки пушистые, складываются узоры причудливые. Творожича не видно. Двери метро только по памяти угадываются. Ларьки цветочные совсем потонули. Всё укрыло-упрятало снежное покрывало. Бросает вывеска горстки искр, сверкают в темноте снежные хлопья сиреневым да голубым. А людей за снежными занавесками не узнаешь. Не угадаешь, что они в глазах несут, радость или печаль. Ни пальто не видно, ни сумок, тени одни снуют, разве ж по ним скажешь, кто с работы милой сердцу в тёплую хату возвращается, а кто – на ночную смену, на труд постылый спешит, потому что в сказочке тесной прозябает, а в другую, попросторней, нету сил перепрыгнуть. Ничего не видать, всё и всех заштриховал-зашторил снег.

Вдруг посреди площади, возле самой стоянки автобусов, сверкнуло что-то и исчезло. Ухватил Топтыгин, разгадал очертание барыньки, милой сердцу. Вдалеке сквозь завесу снежных покрывал узнал мягкий пух шубейки, сапожки разглядел – и понёсся вдогонку, припорошённый, с белыми ресницами, с капельками на кончике носа и на щеках. Бежал Топтыгин, а фляжка подпрыгивала-приплясывала на его груди, самогон проснулся, умолял выпустить. Так просился наружу, что потемнело в глазах у Топтыгина, проснулась жажда неодолимая, словно вспомнил он большую любовь своей жизни, и затянула мир печальная пелена.

Бежал Топтыгин, догонял барыньку, а сам так страдал, что превратился в огромную сухую глотку. Хотелось ему срочно испить уверенность в завтрашнем дне, втянуть жадными губами средство к существованию. Жаждал он хорошим настроением заручиться и насытиться неистощимым теплом. Так вот и разгадал на бегу Топтыгин лучший для себя оберег от болезней и горестей, перед которым все равны: и те, кто едет из тёплых контор центра, и паляндры нечёсаные с окраин, Хранклин-человек, Творожич, Загуляев, бесцветные мужики из ремонта часов, сердитые бабы из отделов торгового центра и старухи столетние на остановках.

Нагнал Топтыгин барыньку, тихонько за мягкое плечико тронул и смутился. Как же не смутиться, когда куртка у Топтыгина разметалась. Пуп у Топтыгина голый светится, по спине бегут ручьи горячие, по груди струятся реки полноводные. Щёки разгорелись, щетина торчит, в горле пересохло, а в глазах – жажда и печаль. С губ Топтыгина только и сорвалось: «Как звать-то тебя, милая, и не сказала», – а про себя душа его всхлипывала и светилась по направлению к доброй барыньке.

Красавица неописуемая обернулась, повела тонкой бровью, сверкнула улыбкой из перламутра. И шепнула имя своё. Тут же унёс её ветер Посвист. Исчезла в снежном вихре, будто её и не было. Топтыгин стоял понуро, глядел на то место, откуда только что бабочка-ветреница ему улыбалась: вот и следы её на асфальте виднеются – или это маршруткины шины отпечатались. Пыхтел Топтыгин, моргал хлопьями снега на ресницах, а сам имя барынькино на все лады вслух взвешивал, про себя ласкал. И вдыхал он имя её вместе со снежинками, и выдыхал с тёплым, клубящимся дымком: «Эх, Зима. Ох, Зима. Ух, Зима-Зима…»

Глава 2

Липка

Замерзала у подъезда девушка. На скамейке возле урны хохлилась, пятернёй растопыренной перепутанные патлы раздирала. Серые, немытые, будто паклей обмазанные. Жалко, не было у неё капюшона или хоть косынки – прикрыть. Всё глядела она на дверь подъездную, куталась в плащик негреющий, всхлипывала, куксилась, но внутрь не шла. Точный адрес, будто мелочь из карманов растратился, день за днём, ночь за ночью, словно бисер раскатился из памяти. Вроде всё так: второй от остановки кирпичный дом, третий подъезд, там на пятом этаже, слева от лестницы – квартира с дверью коричневой.

Час бродила она под окнами, по приметам всяким вычисляя. Куст сирени белой цвёл под окном в мае месяце: найдёшь цветок с пятью лепестками – самое заветное сбудется. По весне ворона каркала на гнезде прошлогоднем, продрогшем за зиму, предвещая жителям окраины безденежье, бесхлебицу и разводы. Так старуха Тармура объясняла. У старухи шаль пуховая, безрукавка овечья, ручки сухенькие, под когтями земля. На всю округу Тармура гниловатым подполом попахивала. Целый день сидела старуха Тармура на лавочке возле детской площадки, костылём по гравию стучала, Храпушу и Хрипушу отгоняя, Дряхлею и Зибуху стращая, уличных нежитей, золовок Недайбога отпугивала, чтобы не накинулись ненароком, раньше времени не прибрали к рукам… Только нет нигде того куста сирени, нет берёзы-двустволки с вороньими гнёздами, детская площадка перерыта бульдозером, и старухи Тармуры с её костылем не видать. Объявилась во дворе стоянка, сплошь забитая синими «вольвами» и долгушами-бездорожниками. Перекрасили качели и лавочки. Ни куста акации, ни шиповника. Может быть, свернула девушка не в тот проулок и чужой это дом? Сколько же, интересно, лет просвистело? Сколько же это зим прохрустело? Негде разузнать, не у кого выспросить. Удивлялась девушка, ёжилась, руками-ледышками себя обнимала, словно от тоски украдкой уводя. И брела, куда глаза глядят, под косым вечерним дождём.

Долго кликала она под окнами родителей, как не раз бывало в детстве, когда лень подниматься за скакалкой, за мелками, за яблоком. Ладонь ко рту приложив, сизым паром выдоха небо окутывая, в отчаянье звала отца, кричала матушку. То настойчиво, то грустно, то жалобно. Но ни одна занавеска ей в ответ не дрогнула, ни одна балконная ставня на зов не скрипнула. Где-то захлопнули форточку. Телефон пищал на втором этаже. И кипящий чайник свистел.

Час-другой, ближе к полуночи, бродила она невидимкой близ домов окрестных. Ногу вывернула, щёку оцарапала, об кусты боярышника колготы порвала. Голос у неё осип, тушь размазалась, налилась простуда на губе, и живот заболел в преддверье женских дней. В темноте мышиной, окраинной, сидела она на качелях возле перекопанной траншеи и заброшенного на ночь бульдозера. По привычке туда-сюда качалась. Мёрзлыми руками последнюю сигарету курила, сопли-слёзы по лицу рукавом плаща растирая. Ни о чём-то она больше не думала, только всхлипывала тихонько, промерзая всё сильней и сильней. Уж не чувствовала от холода ни ушей, ни рук, ни пальцев ног. Звёзды тут и там о своём бескрайнем невпопад сипели. Облака ползли над крышами домов бетонных. Пёрышко ночи выпало из крыла, проплыло над проулком, пролетело над траншеей перекопанной. На ветру сверкало, кружилось. На плечо Липке опустилось. Вот и стали её патлы чёрными, как крыло воронье.

Не поймёшь, наяву или во сне притормозила в проулке машина. Опустилось стекло боковое, будто бы кто-то Липку позвал. А потом окликнул ещё раз, тихо и трепетно, снова по имени. Встрепенулась девушка, головой тряхнула, холод, сонную одурь из последних сил отогнала. «Липа! Липочка!» Обернулась, пригляделась, прислушалась. С удивлением узнала одноклассника Мишку: долговязого, который всё ходил за ней, дёргал за косы, под окном маячил, музыку включал в телефон, а девчонки шептались, что без памяти он в Липку втрескался.

Удивляться сил уже не было: подбежала к машине, щёку колкую чмокнула, за шею легонечко обняла, ледяной ладошкой прижгла и скорее юркнула к нему в авто погреться, пока рад. Всё дрожала, сигаретой третьей дымила и морщилась. Очень уж имя Миша для неё бесцветное и тесное, словно школьная форма трёхлетней давности, словно сумка клеёнчатая продуктовая и рейтузы зимние, с начёсом. Ну да ладно, везёт куда-то, увлечённо о жизни рассказывает, чёрными глазищами сверкает. И тепло у него. И уютно, аж клонит в сон. Вот тебе и Дайбог.

За окошком фонари мелькали. Разлелеялась Липка от тепла, совершенно не заботясь, куда едут. Разговоры Мишины, хвастовство его, прибаутки, жалобы на жизнь мимо ушей пропускала. Легонько кивала, будто бы слушает. И слегка улыбалась, будто бы с нежностью. А сама-то всё думала-гадала, силилась понять, что же это такое с ней стряслось, как же это она докатилась.

На смешливом ветерке ранней весны гнулась Липка, тоненькая она тогда была и зелёная, зато как резвилось солнышко в её клейких листочках. А потом, в апреле месяце, нежданно-негаданно выпрямилась, распушилась, из-под подола матери вылезла.

Осмелела девонька, стала громко мнения высказывать. Вечерами у окна маячила, хвостик косы поглаживала, на тропинке кого-то высматривая. Начала о чём-то раздумывать, телефон вперёд отца выхватывала. Волосы у неё отросли длинные, с завитушками, щедро одарило их солнце весенней позолотой. Глазки почернели, словно у птицы-синицы заблестели, из-под бровей внимательно глянули и широко распахнулись. Щёчки налились румянцем, как заморские абрикосы стали в мягоньком пушке.

Вздрагивали соседи нижние, когда топала Липочка ножкой, требуя новые сапожки. Просыпались соседи сбоку, когда на отца, на мать покрикивая, брючки кожаные она выпрашивала, говорила: «Должна быть аккуратной девушка, чтобы волосок – к волоску, чтобы свитерок – к свитерку».

Понукала Липочка матушкой, лаки да помады клянчила. Ластилась Липочка к батеньке, денежки карманные вытягивала, новые серёжки вымогала, старенькие курточки бранила, дырки да царапины показывала, на подарки ко дню рожденья намекая. Осмелеть-то она осмелела, повзрослеть-то она повзрослела, расцветать-то она расцветала, а чего со всем этим делать дальше – понятия не имела. Догадывалась, что прежде надо бы головой варить, да выпаривать, да обжаривать, но кто ж подкинет ума, когда мыслишек нема.

Тут бы сказочке весёлой начаться, только надо же, в конце мая месяца проморгала Липочка своего пекинеса, отпустила с поводка, сама на соседний подъезд косилась, а делала вид, что считает облака. Шёл пекинесу десятый годок. В последнее время стал он линять и во сне стонал, словно чувствовала душа собачья, что отлаяла на белом свете. Искусал пекинеса в парке Бульдог-Живоглот, сам с локоток, но на рык знаменит и на укус ядовит. Болел пекинес три дня, сухой сделался у него нос, закатились собачьи глаза, хвост еле-еле шевелился, капала изо рта слюна, а на четвёртый денёк канула искусанная душа в собачий раёк.

Думали отец с матерью, как дочку утешить, гадали, чем бы её успокоить. Запирались на кухоньке, шептались-совещались, как же это вернуть румянец на бледное личико, чем улыбку вызвать на поджатых губах. А тревожиться им было о чём: не выходит девка на улицу, не гуляет вокруг дома с подругами, не хохочет у подъезда с одноклассниками. Где это видано: целый день слоняется по дому, рукавом слёзы утирая. От горя приболела, сделался у неё жор ненасытный, какой всегда от печали бывает. Не остановится Липка, ест да ест. Сдобы с изюмом, сушки, солёные орешки, йогурты, калачи, пирожки из рук не выпускает. Подурнела, растолстела, лицом сделалась как блин зарёванный, караул. Долго отец с матерью головы ломали, но никак не могли придумать, чем чадо занять, как из дома на воздух выпроводить. Намаялись, запарились и подарили Липочке ко дню рождения ролики.

– Разве отец с матерью тебе дешёвку подсунут? Такие ролики на рынке не спрашивай, в лавке безымянной не ищи. Этот «Грибок» продавщица нахваливала, тут колёса резиновые, им сносу не будет, тебе на всю жизнь хватит. С нас за эти колёса резиновые три шкуры содрали…

– Ты гляди, доча, липучки, ремешки всякие… А ну, скорее примерь…

Наказывал отец: «Не езди, Липка, по широким улицам, не крутись на людных площадях. Не катайся по бульварам шумным, по переулкам центральным. Не слоняйся, милая, вдоль Москвы-реки, мимо бутербродных да закусочных, мимо рестораций круглосуточных. Не носись, хорошая, возле салонов меховых, возле лавок с расписными побрякушками, с золотыми бабьими погремушками. Не мелькай, зелёная, у гостинец белокаменных, мимо неизвестных контор…»

Приговаривала Липке мать, всхлипывая горько, словно с милой дочкой прощаясь: «Ты катайся, девочка, по дворам тихим, окраинным, здесь все знаем друг дружку в лицо. Езди, сколько хочется, вокруг дома, тут всегда на лавках кто-нибудь сидит, газетку читает. Присмотрят. Мало, что ли, у нас в районе места? Только смотри, наколенники надевай. Налокотники мы тоже купили, не пожалели, ты уж и их не забывай прицеплять, они стоят недёшево, не зря же мы на них тратились. Вдоль детского сада катайся, под зелёными ясенями кислородом дыши. Вокруг школы всегда мамаши с детками гуляют, бабушки столетние косточки на солнышке греют. Защитят, заступятся в случае чего», – так стонала мать, за будущее дочки волнуясь. И неслись те вопли в форточку, стряхивая с клёнов пичуг малых.

Раскрыла Липка коробку, пёстрыми каракулями изукрашенную. В коробке той лежали пластмассовые валенки сорокового размера, только вместо галош – рядок колёс. Серые, на зелёной подкладке – никакие брюки под них не наденешь, так изуродуют внешность, только возле детсада и катайся. Отшатнулась Липка, навернулись слёзы на глаза, а делать нечего, надо дорогому подарку радоваться да нахваливать. Не решилась она обидеть отца с матерью, виду не подала, что расстроена, полчаса разбиралась со шнурками, ещё час – с ремешками и липучками. Как надела да затянула, тут же бросилась себя разглядывать. Зеркало в прихожей висит не высоко, не низко, в бронзовой раме с завитушками, тусклое, глухое, смотрит куда-то внутрь, словно пульс у себя считает. Не отвечает оно, что с роликами надевать, задумалось о своём и дуется. Трельяж в комнате отца с матерью, который давно пора сослать в деревню, не даёт Липке добрый совет, с какой курткой эти ролики лучше смотрятся, не подсказывает, портят вид наколенники или нет. А зеркальце в ванной и спрашивать не стоит – только рожу корчит да прыщи выпячивает.