Текст книги "Паранойя"

Автор книги: Виктор Мартинович

Жанр: Социальная фантастика, Фантастика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

И ты успела сделать лишь пять шагов, потому что дальше, на шестом шаге, стоял припаркованный с нарушением правил, прямо на тротуаре, джип – огромный Lexus RX 470, металл которого был белоснежен, как твое лицо; он свирепо взвыл сиреной сигнализации, и ты обошла его слева – ты шла на водительское место! Ты намеревалась управлять этой чудовищной машиной, но это… Но как это может быть, это ведь ты – только что смотревшая на меня тем взглядом, который я искал, и ноги сами понесли меня к этому гиганту, и я успел сделать один, два, три шага и остановился, потому что белое лицо этого Lexusа было закрыто черными очками стекол. Твоя машина была в черных очках, а это нельзя, нельзя! Сними же черные очки, не надо их! Но ты уже вставила ключ в зажигание, и, рокотнув самолетным двигателем, исполин завелся, и ожили фары, и из салона тотчас же донесся гулкий, дикий рэп, звучащий как будто из-под земли, как будто там, в Лос-Анджелесе, устроили мегапати и врубили звук так, что грохот прошел через земную твердь и вылез здесь. Ты резко выкрутила колеса и, взревев булькающим, звериным рыком, рванула с тротуара, спугнув из-под колес пригревшуюся там бабушку. И, когда ты уже разогналась до скорости, за которую в этом городе забирают права, когда нагло рыкнула сиреной – не автомобильным клаксоном, а именно спецсиреной – на машину, пытавшуюся проехать по главной дороге, я осознал. Осознал то, что глаза увидели, еще когда ты только шла к своему водительскому месту. Да, да. Номер 2165 КЕ-7. Маркировка «КЕ» означает лишь одно. Этот номер и эта машина принадлежат Министерству государственной безопасности. И только так. На самом деле это же, увы, доказывается тем, как ты была припаркована, тем, как ты ездишь, тем, что на белоснежном лице твоей машины – эти ужасные черные очки. Кто ты? Кто? Почему ты – с ними? Как тебе досталась эта машина? Зачем ты ее водишь, неужели ты не знаешь, что это – стыдно? У тебя ведь такое лицо, такие глаза и такие кисти рук!

Я брел домой, я все для себя понял. Конечно. Она – дочь какого-нибудь гэбэшного генерала. Ненавидит папочку-душегуба всей душой, ну что ж поделаешь – она-то не виновата в том, что творит отец. Но почему ты ушла так стремительно после того звонка? Почему не махнула мне ресницами на прощание? Я обидел тебя чем-то? Я чересчур таращился на тебя? Или дело в том звонке? Я говорил с ней, говорил, расхаживая по кухне, и помочь мне мог только Дэн. Конечно, Дэн сейчас мне поможет с ее телефоном, я ей позвоню – завтра – девушке нельзя звонить так поздно, а Дэну – можно (Дэн вообще, кажется, не спит). Я ей позвоню и скажу «спасибо» за взгляд, мы с ней подружимся, и она отречется от отца, а тот опомнится, уйдет в отставку и будет поливать из шланга помидоры на даче, а мы будем наступать на шланг и смеяться над ним, а он будет нам говорить, что же вы над стариком издеваетесь?

Дэн – свой человек, оказавшийся среди их информации. Собственно, он и не гэбэшник вовсе, он – гений visual, рекламщик от Бога. Они вычислили его по «фотожабам», которые он вывешивал в Интернете, громя не МГБ даже, а чужую рекламу. Он превратил плакат «Лада. На всех дорогах страны» в карикатуру на «Ладу» с помощью всего одной буквы – буквы «н». Его слоган, проваливший рекламную кампанию «Лады» в регионе, звучал так: «На всех дорогах странны». Визуальный ряд – гордость российского автопрома, ковыряющаяся колесами в разбухшей глине проселка, – Дэн оставил неизменным. Собственно, когда МГБ оценило его креативный потенциал и в достаточной степени разочаровалось в изобретательских способностях местных креаторов, оно состряпало уголовное дело об изнасиловании Дэном малолетней прямо на ступенях школы, в которой она училась, экстрадировало Дэна из Швейцарии, где он зарабатывал себе на жизнь программированием в области химических исследований, и предложило ему выбор. Либо добросовестно отсидеть десять лет, причем – скорее не отсидеть, а отстоять – после того, что на зоне делают с людьми, насилующими малолетних, сидеть очень сложно, либо встать на путь исправления и вплотную заняться имиджем МГБ. Так, во всяком случае, звучит его версия. Именно мышке Дэна принадлежит плакат, преломивший отношение к гэбэшникам в обществе от презрительного страха к страху уважительному. До того все попытки МГБ представить себя в виде наглядной агитации выливались в фотографию злобного врага (врагом был один из гэбэшников – найти достаточно вражескую рожу среди мирного населения не представлялось возможным) и двумя улыбающимися типами в кожанках рядом. Типы выламывали врагу руки, врагу было больно. И слоган вроде: «Враги не пройдут. В МГБ службу несут». Единственный вывод, следовавший из этой рекламы, – два братка словили третьего и сейчас будут из него раскаленным утюгом доставать, где спрятал общак.

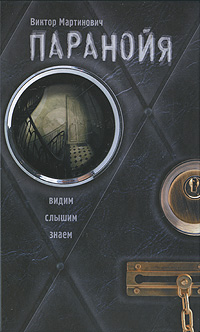

Дэн подошел к их рекламе интеллигентски – со всем талантом, открывающимся в человеке, которому светит десять лет. Когда я впервые увидел дело рук его на огромном постере рядом со своим домом, что-то внутри меня пришло в движение, и до самого вечера я думал о том, что работа гэбэшников – не так отвратительна и грязна, как я прежде позволял себе заблуждаться. В конце концов, люди, способные предотвратить преступление еще до его совершения, люди, несущие службу круглосуточно, подвергающие себя опасностям, – такие люди нужны. Ну и так далее. Детище Дэна представляло собой сине-голубой фон, на котором размещалось лицо человека, символизирующего среднестатистического «работника» МГБ. Надо признать, что над выбором лица Дэн поработал так же хорошо, как и над его выражением, – мужчина с венчиком льняных волос на голове смотрел на тебя одновременно очень открыто, доверительно, и вместе с тем – как будто точно зная, где именно и над какими журналами ты онанировал в детстве. Возле его глаз были ленинские лучики. Его губы были сложены в полуулыбку, скорей вермееровскую, чем джокондовскую. Голова – чуть подсвечена сзади, рождая сияние, которое можно было принять за нимб. Человек был одет в темно-синий костюм с добрым бордовым галстуком и беззащитную в своей белизне рубашку. Ощущение было, что на тебя смотрит отец. Или Иисус Христос. Или Бэтмен. К этому плакату можно было ходить причащаться и исповедоваться. И слоган, слоган! «Министерство государственной безопасности. Видим. Слышим. Знаем».

– Дэн?

– Йоу! – Голос был хриплым, как после раскурки. Возможно, слово «как» здесь нужно было бы убрать. Дэну можно. Дэну все можно. Он работает на МГБ.

– Дэн, ты сейчас можешь говорить? – на всякий случай еще раз спросил я, и эта фраза подействовала на него мобилизующе.

Подумав, он сказал:

– Я сейчас могу говорить, Тол, в той степени, Тол, в какой я, Тол, в принципе могу говорить по телефону. Ты понял меня, Тол?

– Понял тебя, Дэн.

– А чего надо-то? – снова ожил он.

– Да номер бы мне б тут пробить по вашей базе. То есть по их базе. Номер явно гэбэшный, заканчивается на «КЕ»…

– МГБ, верняк. Чего тебе еще пробивать!

– Дэн, Дэн! Слушай! Ну надо очень узнать, что за человек эту машину водит. Как его зовут, на кого записана и, если можно, телефон какой. Очень мне надо человека найти. Номер 2165 КЕ-7.

– Брат твой? – хрипло насторожился Дэн.

– Скорей, сестра.

Напевая что-то под нос (слова «Африка», «растаман», «Джамайка», «Бабилон» – преобладали), он заклацал по клавишам. Ожидание затянулось.

– Тол, Толище, слушай сюда, – сказал он. – Тол, я тут все пробил. Нету такой тачки. Нету. Нет ни в ментовских, ни в спецотрядах типа «Вектора», ни в ВИП-секторе. Нет такого номера. Примерещилась тебе твоя сестра.

– Дэн, я…

– Тол!

– Дэн, я видел этот номер, там машина роскошная была, ее не спрячешь, Lexus RX 470, да таких машин в городе всего пара штук.

– Тол!

– Да не может быть, чтоб примерещилась!

– Тол!!! Говорю же тебе: тачки нет ни в одной из номерных баз. Я пролистал три уровня доступа, два последних – даже для меня закрыты, меня, между прочим, могут за жопу взять. Этой комбинации нет ни на первом – «машины оперработников», ни на втором – «личные машины руководства и служебные спецподразделений», ни на третьем, самом закрытом, о котором тебе и знать-то не надо. Нет такой машины, понял? Нумерация идет 2164 КЕ-7, а потом сразу 2166 КЕ-7. Выпали твои цифры. Подумай, Тол. Этого номера нет в номерной базе МГБ. Подумай, Тол.

Дэн внезапно бросил трубку. Перезвонив, я убедился, что его мобильник отключен. Я понял, да, понял, конечно. Твой папа настолько крут, что исключил номер твоей машины даже из закрытых баз данных, к которым никто, кроме МГБ, доступа не имеет. Наверняка должность у него не меньше руководителя отдела в каком-нибудь серьезном управлении типа Пятого. Ох, нет, пусть лучше не Пятое. Пятого управления нам не надо. Не надо никогда. Нет такого номера. Нет такой тебя. Ты мне померещилась, я тебя выдумал, соткал из собственной простудной лихорадки, заселил тобой свою Антарктиду, распугав пингвинов. Ты мне померещилась.

Мне нужны были человеческие глаза, и ты явилась мне из мира, где обитают только такие, как мы с тобой, сделанные из одного куска мрамора, да – ты выточена из мрамора, ты светишься на просвет, и я тоже теперь – свечусь, – и ты смотрела на меня не как на статую, а как на рисунок фактуры в глубине камня, мрамор – прозрачный камень, это знали великие итальянцы, угадывавшие малейшие трещинки в глубине глыбы. Ты померещилась мне и мерещишься до сих пор, я тянусь к тебе всеми моими трещинками, всеми недробимыми крупинками, всеми жилками и уплотнениями породы. Ты улыбалась, и лед Антарктиды, которую я заселил тобой, – растаял. Ты бросила солнечный блик на мою глыбу, высветив мне же – меня, мелькнула и отвернулась; а сейчас нужно просто выбросить тебя из головы, нет, не выбросить – взять тебя на руки, и вынести, и дать тебе вспорхнуть из моих ладоней, ощутить твой свет на прощание, загораясь в последний раз хрусталем, и зажмуриться: прощай! И пусть над моими льдами дуют северные ветра, пусть только пингвины, только пингвины и белая, нетронутая тишина – так будет лучше и для тебя, и для меня, – лети и не оглядыва…

2

Анатолий проснулся на боку – рука, в которой только что была горсть снега, просыпавшегося сквозь пальцы как песок и символизировавшего там, во сне, что-то связанное со временем, с его текучестью, сыпучестью, быстротой и безвозвратностью, затекла. Он тронул омертвевшую кисть, которая только что держала в своих пальцах время, другой ладонью – рука отозвалась покалываниями от самого плеча, нужно было положить ее рядом с собой и не трогать, чтобы в ее жилы вместо времени влилась кровь.

Комната, на заднем дворе которой, за книжными шкафами, припарковался его диван, не имела сейчас ничего общего ни с готическим залом, ни с пещерой – утренний свет осветил ее во всей прозаичной уютности, и он в очередной раз подумал, что в слове «ремонт» что-то есть, что-то здоровое, бодрое, приклеивающее тебя вместе с обоями к стенам этой жизни; а его обои разошлись по швам и скрутились, и на люстре сквозняк покачивает паутинку, на которой лихим серфером болтается крохотный паук, и вот все его отношения с реальностью укладываются в эти свернутые трубочкой обои, в эту паутинку на люстре, из-за которых интервью телевизионщикам приходится давать исключительно в кафе. Ибо если публика узнает, в какой обстановке рождаются его тексты, она разочаруется в них. И причина, по которой он задумался об этой паутинке и этих разошедшихся, окоченевших обоях в контексте своих собственных отношений с реальностью, крылась, конечно же, во вчерашнем переживании.

Он вспоминал ее взгляд, и ему становилось грустно. Как будто сейчас в его дыхании, помимо вдоха и выдоха, появилось какое-то еще движение, рассылавшее по всему телу мурашки нетерпения, мурашки желания что-то изменить, и, будь он более закреплен за реальностью, это непременно вылилось бы в ремонт. Но в его случае, с каждым этим третьим душевным вдохом, не попадавшим в такт физического дыхания, все ближе к горлу подступал текст, который еще вчера был просто сюжетом.

И это было, конечно, прекрасно, ибо вчера из-за отсутствия уже готового текста на электронном ящике переводчика Анатолий имел длинный англоязычный телефонный разговор с редактором американского глянцевого журнала, выкупившего этот текст по тем четырем предложениям, в которые помещалось краткое описание замысла. И оба понимали, что эта случайная раскрутка бренда Nevinskiy, перекрывавшая скромную известность на родине, происходит не от того, что проза Анатолия, да еще прополотая переводом, представляет собой сколько-нибудь существенный интерес, но потому, что интерес во всем мире представляют бренд Muravieff и статус страны, им управляемой, как «последней диктатуры Европы». Как сказал ему представитель немецкого агентства, занимавшегося сопровождением его текстов, «специфика нашего века заключается в том, что антиутопии могут писаться на совершенно реальном материале. Не нужно больше выдумывать „1984“, просто посмотрите по сторонам». Здесь по-прежнему случались сюжеты, в Западной Европе и США исчерпавшиеся в шестнадцатом веке. Размеренная и сытая жизнь не располагала к шекспировским страстям. Здесь каждый день в новостях можно было прочесть о предательствах и благородстве, о подвигах и низости, и читатель хотел знать, чем живут все эти люди, что чувствуют, как любят и что думают, глядя на ночное небо, и на эти вопросы новости ответить были не в силах, и тут приходил черед Анатолия. Тот факт, что он ни разу не побывал на допросе в МГБ, означал, что его взгляды на ночное небо в целом соответствуют мнению о ночном небе МГБ.

Но в голове уже кружились и заплетались слова, мятущийся человечек в залитом солнцем зале из чернильного пятна фигуры на желтоватом фоне превращался в существительные, прилагательные и глаголы, отливался в них, и нужно было только правильно, не расплескивая, сообщить все это клавишам – поочередно нарисовать пух растрепанных волос, очки в смешной оправе, троекратно увеличивавшие глаза, цепкие пальцы, сплетавшиеся и выгибавшиеся до боли. Нужно было в правильном порядке расположить глаголы: «присаживался», «вскакивал», «заговаривал», «потирал», «трепетал», «колотилось», «замирало», «подпрыгивало», «поскрипывал». Грусть, проросшая из вчерашнего вечера, помогала Анатолию делать все в нужной степени правильно и в нужной же – неправильно, оставляя язык живым, асимметричным, недосказанным, чтобы смыслы выражений дорисовывались уже читателем.

Он прошел к той парте, за которой с ним спорил его любимый ученик, он сел за нее, оценивая ракурс, и представил себя им, и вспомнил их последнее, при всей аудитории, препирательство о роли Брута в той истории с Цезарем – он был начитан и, помимо Плутарха, которого нужно было прочесть, чтобы подготовиться к семинару, по собственной инициативе прочел еще черт знает сколько всего, постоянно ссылался на Светония, а Светоний маленькому человечку в профессорском пуловере не нравился. Не нравился потому, что слишком часто называл вещи своими именами, а в истории так нельзя. Вообще, так нельзя. Нельзя, нельзя. Не надо. Надо как Плутарх. И они спорили, и аудитория была, конечно, на стороне молодого, крикливого, глумящегося над авторитетами, и очень быстро и очень предсказуемо от Брута с Цезарем они перескочили на Министерство госбезопасности, и студент сказал «Муравьев», и снова сказал «Муравьев», и этого было достаточно, чтобы лишить его кафедры, – в аудитории, конечно, сидели «тихари», уже к концу перерыва об этом знал проректор по идеологии, и профессор знал, что проректор узнает, и принялся кричать на ученика, требуя не передергивать, а на перемене, когда занятие закончилось, оба смотрели во двор через огромные окна зала, окна с косыми высохшими разводами дождей, и говорили уже в другой интонации – как отец с сыном, – их никто не слышал, и профессор соглашался, соглашался, но умолял публично отказаться от всех тех чудовищных сравнений с кровавой античностью – истина при этом не пострадает, но студент останется учиться, а тот объяснял, что подлецы начинаются с единственной, с первой измены, и был, конечно, прав. И профессор положил ему руку на плечо, думая о том, что, если бы у него когда-нибудь вырос сын, он был бы похожим на этого его любимого ученика. Верней, даже не так: если бы у него когда-нибудь был сын, и его удалось воспитать таким вот, физически не способным на подлость, он был бы им горд, и он почти ему сказал, что тот – прав, что профессор им гордится, но в голос – нет, нет.

Проблема была в том, что – да, его любимый ученик, сидевший за третьей сверху партой в левом ряду, был совершенно прав, и профессор-то и мог возглавлять кафедру все эти годы лишь потому, что совершал предательства, и молчал, и затыкал рты тем, кто начинал говорить, он затыкал их фразой «политике не место в аудитории», а дело было не в политике, а в античной истории и в тех параллелях, которые возникают сами по себе, когда читаешь о Калигуле или Нероне и знаешь, как Муравьев… – но об этом нельзя, нельзя. Античную историю следовало запретить к преподаванию, а вместе с ней – любую другую историю, тогда все было бы логично и прямо, тогда у него не возникало бы таких чудовищных выборов и не пришлось бы так предавать. Он тронул окно, у которого разговаривал тогда с учеником, – на нем остался мутный рисунок линий с его лба со спутанной сеткой волос – профессор стоял, прислонившись к этому окну, после вызова в ректорат и короткого, насмешливого условия: к вечеру следующего дня один из них – либо ученик, либо профессор – должен был навсегда покинуть эти стены, навсегда и без возможности восстановления, и проректор, с одутловатым лицом и чрезмерными, вывалившимися из собственной кожи фиолетовыми губами, сообщил ему, что наиболее подходящий повод для отчисления – академические прогулы. Его любимый ученик отсидел пятнадцать суток за то, что произнес слово «Муравьев» в каком-то еще менее уместном споре, случилось это еще зимой, и вот теперь очевидно, что он не намерен «браться за учебу» (на самом деле очевидно другое – что он будет произносить слово «Муравьев» и дальше, и уже ничем его не остановить), отработок за пропущенные пары античной истории нет, а стало быть, университет не может оставить его учиться. И – никакой политики. Сплошная успеваемость – он не помнит, эту формулировку придумал сам проректор или он, когда ночью говорил сам с собой на своей одинокой (жена умерла семь лет назад) малюсенькой кухоньке. Вся штука в том, что он сам себя убедил, что в этом отчислении нет никакой политики, сплошная успеваемость, а потому, когда ученик после телефонного разговора примчался к нему домой, чтобы попрощаться и отнести книги, он был непреклонен, он отворачивался, он настаивал на том, что университет ни в чем не виноват, и обиженно опускал уголки губ, когда мальчишка кричал ему, что университет – такой же кирпичик в системе, как трибун Гельвий Цинна, подготовивший для Калигулы законопроект, по которому тот мог брать чью угодно жену и делать с ней что угодно для рождения наследников. А профессор возвращал его к задолженностям и выражался канцеляризмами полуторавековой давности («потрудились бы, молодой человек», «надлежало бы озаботиться») и, оглядываясь назад, понимал, что звучал при этом жалко, и ученик проклял его – вот так просто – назвал трусом в дрогнувшее лицо, а он долго-долго мешал на кухне ложечкой чай, и как будто у этого звука было интересное, множащееся эхо. Ученика отчислили, отчислили без права восстановления, отчислили и тотчас же забрали в армию, и в этом было что-то приятное: это гарантировало профессору, что довольно продолжительное время они точно не встретятся, ученик не напомнит ему о произошедшем мелькнувшим знакомым лицом в толпе, и это успокаивало – ведь через полтора года случайность этих слов – «академическая задолженность» – нальется неоспоримой монолитностью выражения, предопределившего судьбу, и никто из них уже не будет вспоминать о случившемся и тем более спорить. А они, быть может, даже начнут встречаться и дружить тайком – ученик простит, он чуткий юноша, он поймет, что у него, профессора, просто не было выбора. А теперь вот, за секунду до того, как он вошел в эту залитую солнцем аудиторию, ему сообщили, что его любимого ученика… Это сказала мать, позвонившая прямо в деканат, спросившая его, профессора, что означало, что ученик не сказал ей о том, что он, профессор, его и отчислил, а не сказал ведь потому, что не держал на него зла, простил, сам так не думал. Мать позвонила и спросила его, и не хотела ни с кем, кроме него, говорить, и он взял трубку, и она рыдала ему о произошедшем так, будто на всем белом свете остались только двое: профессор и она. Две пули. Одна раскрошила позвоночник, другая прошила легкое. До больницы не довезли. В части говорят, что инцидент произошел при подготовке к стрельбе автомата, но какой, к черту, автомат, он даже присягу пока не принял – его там убили, убили просто, и призвали на службу, чтобы убить, и отчислили из университета, чтобы призвать и убить, расстрелять или забить до смерти, и они прислали гроб, металлический, запаянный, а там «что-то перекатывается», как будто голова у него оторвана. И он легче, чем ее сын, может, и не ее сын – там, и профессор говорил все то, что она ожидала услышать, что перекатывается – фуражка или еще чего, и ей только кажется, что гроб легче, а она перебивала его и продолжала приборматывать, находясь, по всей видимости, уже не на грани, а за гранью, что гроб из толстой стали, что она уже пробовала ковырять его консервным ножом, что она хочет увидеть сына, она не может похоронить его, не закрыв ему глаза, – и от этого уже веяло таким простым, первичным ужасом, что он уже не находился, как и что говорить, и кто-то, стоявший, по всей видимости, рядом с ней, вступал и уговаривал ее успокоиться, и она успокаивалась, и останавливалась, слава богу. Он не помнил, кто положил трубку, знал лишь о том, что похороны – завтра, в 12.00, и что ему на эти похороны идти нельзя, потому что там точно будет произноситься слово «Муравьев» и будут люди, которые специально придут, чтобы услышать, как оно там будет произноситься. И что ему на эти похороны идти нужно, потому, что если он не простится с ним… Если его ученик его не простит… А его уже не простить, он сам себя не простит, его, мальчишку, убили – просто взяли и лишили жизни – вместо споров, переубеждений, крика – прервали жизнь, и теперь его нужно хоронить, а мать хочет вскрыть гроб, но ей не дадут, это ведь кощунственно, это – вандализм, – нужно позвонить и сказать, чтобы она не делала, да и потом ясно ведь, если привезли в железном ящике, не на что там теперь смотреть, не надо, но он не может о нем, о его ученике, вот в этих категориях, он ведь сидел там, за этой партой, третьей сверху в левом ряду, и улыбался, как сын, когда профессор повторял эту выдуманную семнадцать лет назад шутку насчет матери Нерона, и все это какой-то дикий римейк новозаветной истории, в которой настоящим Учителем оказался его ученик, а он – он, профессор, – не сдал экзамена. И теперь ему нужно обязательно идти на похороны. Ему ни в коем случае нельзя идти на похороны. Он смотрит на доску, исчерканную линиями и словами («академическая задолженность», «неподобающие сравнения», «я уговаривал отказаться», «никакой политики», «отсутствие отработок»), и понимает, что он – все-таки, все же – не виноват и действительно ничего не мог сделать. А высохшие разводы дождя на окне – точно такие же, какими они видели их вместе, и нужно снять очки, потому что в глазах все равно все поплыло, и теперь сквозь них не видно ни черта, а по двору, там, внизу, носятся мальчишки – Анатолий почувствовал, как существительные, прилагательные и глаголы снова превратились в образы, ловить которые стало сложней, а образы – в сюжет, поддерживать биение жизни в котором стало утомительно. Закончить лучше в другой раз – три-четыре предложения, четких и емких, и короткая фраза, которая неизбежно появится в начале журнальной редакции, – он попытается ее опустить, но они включат и анонсируют еще на обложке, и ради этих четырех слов – based on true story – журнал будут покупать. Сама эта true story – отдельным файлом на десктопе, почерпнутая из сетевых новостей за прошлый месяц, причем ключевые понятия остались неизменны: «вуз», «аудитория», «спор о Муравьеве», «отчисление», «армия», «странная смерть». Жизнь литературнее литературы.

Тело еще подрагивало от возбуждения – по нему электрическими разрядами бегали написанные слова и выражения, и некоторые из них, точные в своей сбивчивости, заставляли его содрогаться, допуская и подтверждая, что литература – нечто большее, чем просто писание историй, нечто, осуществляющееся на энергетическом уровне.

Нужно было прогуляться, подышать воздухом, к тому же – и он это понял только сейчас, оторвавшись от клавиатуры, – его сюжет споткнулся о нее, о мечту о том, что они… Нет, местоимения «они» не было, лишь – воспоминание об этих глазах, без всякого допущения о переходе этих глаз в познаваемую, постижимую сферу совместного. Подрагивая, он поспешно забрался в какую-то одежду. Сейчас нужно было избавиться от наваждения слов этого сюжета, отстраниться – с тем чтобы потом возвращение было долгожданным. Возбуждение от написанного трансформировалось в возбуждение от пережитого вчера, рассказ переливался в жизнь точно так же, как накануне жизнь перелилась в рассказ, сделав некоторые его места особенно пронзительными.

На улице все блестело, текло и каркало. Грачи прилетели. Анатолий котенком брызнул к выходу из двора, чувствуя себя Саврасовым, готовый взять холст и пригоршнями накладывать на него яркие, прозрачные краски весны, и ему думалось о том, что на картине должно быть особенно много лазури – в небе, которое было сверху, в небе, которое застряло в голых деревьях, в небе, которое было в лужах, в небе, которое было в вымытых оттепелями окнах домов. Одна из берез показалась ему совсем саврасовской, не хватало лишь церковки на третьем плане, но ее роль вполне могла сыграть вот эта…

Веселый бег его мыслей споткнулся о черную Audi А8, в которой не отражалось небо. Она стояла у дальнего подъезда, и окна у нее были тонированными, и не нужно было особенно вглядываться, чтобы различить отчетливое «КЕ» на конце номера. На ее массивном плече громоздилась короткая антенна спецсвязи, двигатель был выключен – возможно, здесь, в этом подъезде, просто живет ее водитель, заехал позавтракать, а машину оставил под окнами, – но нет, этот тонированный лимузин приплыл сюда впервые, приплыл с непонятными целями, и сквозь сплошную тонировку невозможно разглядеть, есть ли в нем кто-нибудь, хотя бы водитель. И, что самое неприятное, нельзя так вот просто стоять и смотреть на нее – это вызовет подозрения, если они приехали забрать кого-то из этого дальнего подъезда, то, обнаружив, как пристально и испуганно Анатолий смотрит на их машину, могут за компанию взять и его, мало ли в какой связи он состоит с задержанным. Audi пугала и одновременно притягивала – ему показалось, пройди он рядом, его страх развеется, он увидит массу трогательных деталей: царапина на левом крыле, ветка, застрявшая в колпаке колеса, смазанный след на грязных разводах водительской двери, – а стало быть, и на плаще водителя притаилась комичная клякса. Водитель сейчас ест бутерброды с сыром, а жена застирывает его плащ, отчитывая за нерадивость… Но нет, машина, как и всегда у них, оказалась только что вымытой и навощенной, на ее капоте можно было гладить белые рубашки без всякого страха задать работу по стирке жене – если у этих людей, конечно, вообще были жены. Ни царапин, ни сколов, ни уж, конечно, обломанных веток в колпаке – ничего, что сделало бы ее обычным автомобилем. Вместо этого – прямоугольник спецпропуска с косой чертой и непонятной надписью «ДУП 56 – спец.». И чуть более понятным дальше: «Проезд везде» – и сквозь чернение лобовухи не видно даже контуров руля. Но нужно было идти и не оглядываться так, но он все равно оглянулся и, уже поворачивая за дома, оглянулся еще раз. А голову все сверлила мысль о написанном – не перегнул ли палку на этот раз? Не будет ли вызова и беседы или, еще хуже, уголовной статьи «дискредитация Родины и ее должностных лиц в зарубежных СМИ» (до пяти лет), и все это – за бедного профессора. И нужно, конечно, писать просто о любви. Просто о предательстве, не трогая всей этой черненой, хищной, страшной погани, которая обладает гадким свойством материализовываться рядом, в твоем дворе, стоит тебе лишь упомянуть о ней в своих фантазиях. Но он не мог, не умел себя поправлять, как бы ни было страшно сейчас.

Город, весенний город с его грачами и саврасовыми, исчез, он шел в тюремном коридоре собственной паранойи, и боялся, и сжимался, и гадал – не слишком ли много успел натворить, и радовался тому, что не закончил рассказ и не выслал его, и думал о том, что, наверное, нужно все изменить и переписать, нужно прекратить публиковаться за границей, но уже – отпускало. Весна делала свое дело: солнце, лазурь, эта влага кругом – не осенняя, уставшая дождевая вода, но та самая, напитанная жизнью, несущая жизнь весенняя влага, которой набрякла земля, готовая взорваться травой. Это была революция жизни, задушить и запугать ее невозможно, и та Audi приехала во двор по другим делам – возможно, они ловили преступника, настоящего преступника, а не врага, или один «черный» заехал в гости к другому – во всяком случае, бояться их машин – последнее дело. Ведь если они приезжают за тобой, ты уже больше никуда не уйдешь. Если он на проспекте, значит, они – не за ним, значит, его рассказ тут совершенно ни при чем, да и потом, их взгляды на ночное небо, как он для себя выяснил, отчасти совпадают.

Audi отступала все дальше, и вот он вспоминал о ней, лишь спускаясь в черноту подземных переходов, в кафеле которых было что-то от застенков, и его мысль сбивалась на это слово, и думал, что в «застенке» было что-то от застенчивости, чересчур трогательное слово для того, чтобы обозначить а хотя бы и вот этот кафель подземных переходов, и слова увлекали его, как саврасовские весенние грачи, и несли за собой в теплые края смыслов, а потом возвращали на землю автомобильным гудком.

Люди на террасах кафе медлительно тянули черную густую жижу из белых, как чайки, чашек, а он очень хотел кофе, но думал не о том, где именно ему сесть, а о том, что для обозначения вот этих весенних сущностей, которыми заполонены сейчас террасы, преступно использовать слово «люди», нет, нужно что-то новенькое – «весночеловеки», «солнцевыползни», «оттепелесиды». Анатолий не думал о том, где ему сесть, потому что он знал четко, куда идет, – это было просто и однозначно, как значение слова «снег», а потому не обращал внимания на завлекательные ротанговые креслица с клетчатыми подушечками и уютно наброшенными на спинку клетчатыми же пледами, приглашающими немедленно стать «оттепелесидом» и прорастать под этим солнцем за чашкой нежнейшего капучино, прорастать вместе с травой, листвой, всем городом. Дойдя до ГУМа, он повернул на Ленина, прошел мимо группки молодежи, прораставшей в этот город за пивом на скамейках парка, в очередной раз улыбнулся выражению «Конституционный суд МГБ» и, ускоряя шаг, пошел по Маркс&Cпенсер-стрит.