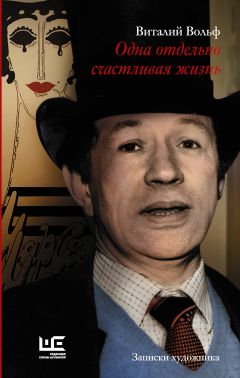

Текст книги "Одна отдельно счастливая жизнь. Записки художника"

Автор книги: Виталий Вольф

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

По соседству с крематорием

В палате нашей было спокойно. Говорили все вполголоса, и то редко. Больше молчали и целыми днями играли в карты и курили. Каждый человек жил как бы отдельной жизнью, думал о чем-то своем. Никто ко мне не приставал с вопросами, даже не интересовались, как меня зовут. “Шкет” – и всё. Место у меня было хорошее, у окна. Почувствовав общую обстановку, я старался тоже молчать, быть незаметным. В шкафу я нашел еще несколько пыльных книг. Очень обрадовался – есть занятие надолго. “Тайна профессора Бураго”, “Голова профессора Доуэля”, “Щорс”, “Декамерон”, “Краткий курс истории ВКП(б)”. Потом еще что-то читал, уже не помню что. Вокруг хоть и мороз стоял сильный, но было очень хорошо: красивый лес, за ним большое поле, деревня вдали, всё под снегом – и голубое яркое небо. Никаких заборов, иди куда хочешь. Но гуляющих было немного, и те все тетки. А мужчины сидели у своих корпусов и грелись на солнышке. Встретил ребят, таких же как я, лет по десять. Они рассказали, что рядом с ними два корпуса “доходяг” – людей, умирающих от туберкулеза. И каждый день кто-то умирает, его кладут в гроб и тут же сжигают в крематории. Или держат в морге, пока родственники не заберут. Но случается это очень редко. Ребята оказались весьма наблюдательными и вели споры, сколько было гробов вчера, сколько позавчера. Я понял, что дядя, который говорил со мной в первый день, Иван Палыч, был не совсем прав, что здесь “все только от фронта прячутся”. Умирают-то по-настоящему. Помню свои ощущения того времени. Все это “триллерное”, ужасное окружение я воспринимал как-то отдельно от себя, как будто кругом происходит какое-то кино. Ни разу не пришло в голову, что я легко мог бы оказаться на месте доходяг.

В палате постепенно ко мне привыкли. Иногда я за весь день не говорил ни слова, специально молчал. Лежал, читал и наблюдал за соседями. Это оказалось очень интересно – ведь я вырос без папы и не знал, как ведут себя взрослые мужчины. Как они разговаривают, курят, бреются и т. д.

Из разговоров я понял, что трое из нашей палаты сидели в тюрьмах. Один дядя, бородатый и седой, держал на своей тумбочке икону и про себя все время молился. Был еще Николай Николаевич, которого все звали просто Колей. Он от всех отличался. Все молчаливые, замкнутые, а Коля все время шутил. Он был сравнительно хорошо одет: белая рубашка, галстук, черный костюм; он даже подпиливал свои ногти (специальной штучкой) и потом еще полировал. Он лучше всех играл в карты, особенно в “очко” – и всегда выигрывал. Он делал зарядку, и у него были свои лыжи. У него всегда стояла американская свиная тушенка, свой чай, сахар, хлеб. Конечно, соседи мне нашептали, что он раньше был вор и карточный шулер, впоследствии оказалось, что еще и “медвежатник”. Несмотря на то что все сидели, за все месяцы жизни в этой палате я не помню ни драк, ни мордобоя. Если кто-то на кого-то начинал обижаться или кричать, их сразу гнали на улицу: “Идите на волю, там базарьте”. Помню одного молодого парня на костыле, который приходил к нам с гитарой и пел разные тюремные песни. Из своей палаты его выгоняли, он говорил, что все там доходяги и ни о чем не могут думать, кроме как о своих “кавернах” и “очагах” или у кого какой “рентген”.

Вечерами лампы горели вполнакала: ни читать, ни в карты играть. Вот сидели и слушали гитарные переборы. Приходили и соседи, палата у нас была самая большая, в середине, где стоял стол, было совсем пусто, там была как бы сцена. Наш гитарист сидел на стуле с высокой спинкой из какого-то музея. Он пел особым, блатным голосом, с надрывом, с хрипами, с каким-то упоением: то закидывая назад голову, то, наоборот, склоняясь до пола. Многие его песни я уже знал, их пели у нас в детдоме. Сейчас это называется шансон. Через какое-то время он привел из первого корпуса девушку, которая тоже была хромая, и они стали устраивать настоящие концерты.

Что меня очень удивляло во всей этой странной компании – о фронте, о войне редко вспоминали. Я ходил в контору, слушал там радио, а потом рассказывал соседям сводки. Был уже март 1944 года, везде мы наступали. Но мужики все повторяли одно: “Мы до конца войны не доживем”. Или: “Пусть их там воюют, нам-то что с этого, мы зэки”, и я стал тоже думать – доживу ли я до конца? И вообще – сколько проживу? Да и зачем?

Спасла меня весна: снег растаял, везде лужи, тепло стало, гуляли без шапок. Кто-то научил меня, как добывать березовый сок, а Коля подарил мне свой ножик. Мы с ребятами подрезали кору берез, подвязывали стаканчики, и по соломинке сок стекал быстро. Мы стали пить его с утра до вечера и сразу почувствовали себя лучше. Потом стали добывать и сосновый сок – полужидкую сладкую прослойку под корой молодых сосенок. Тоже вроде бы очень полезную. Когда совсем не осталось снега – копали картошку прошлогоднюю и пекли на костре, точно так же, как три года назад под Яхромой. Кругом стоял рев лягушек, солнце хорошо уже грело, жизнь становилась прекрасна. Мы были как маленькие Маугли – тощие, почерневшие, абсолютно безбашенные. Уходили по полям далеко и голода не замечали, привыкли. Жаль, рисовать было нечем и не на чем. Но весну я очень полюбил, ее свежий ветерок, облака, голубой струящийся, мерцающий воздух. В тот год было очень сильное половодье, все деревья стояли в воде. По полям плавали на лодках. Под натиском новых впечатлений я совсем забыл и детдом, и свой двор, и дом, и бабушку. Мне казалось, что я всегда жил здесь, среди этого половодья, березок и дубов, в царстве квакающих лягушек, грачей и сорок. Всего несколько теплых весенних дней – и забываешь ужасную холодную зиму, операции, болезни…

“Мой друг Колька” научил меня игре в карты. В основном играли в “петуха” и в “очко”, на деньги, конечно, и довольно большие. Я, помню, один раз выиграл 800 рублей. Много было это тогда или мало – не помню. Но где-то с апреля Николай стал меня брать с собой перед обедом на кухню, где за деньги можно было заказать на второе котлеты или зразы. Там же, за кухней, сидел дядька, который продавал папиросы, табак, шоколад, монпансье, немецкий шпик, американские сигареты (синие пачки с самолетом), спички. Так что стало немного полегче. Одно было плохо – я ничего не понимал в деньгах, путался, не знал, что надо просить сдачу. К тому же я их терял, иногда кто-то находил рубли у меня под кроватью и кричал: “На, малахольный, последний раз!” А я отвечал: “Виноват, исправлюсь”.

В конце мая пришел главврач и сказал, что обо мне спрашивали из детдома, потому что мне пора возвращаться по моим документам. Но смогу ли я сам доехать до своего детдома? Санаторий может меня довезти только до Мытищ, а там я должен сесть на электричку. Ездил ли я один когда-нибудь? Конечно, я с важностью пообещал, что спокойно доеду. Мне выдали большой конверт с рентгенами, направлениями, справками, и я уехал в Москву.

9 мая. Victoria!

В детдоме мне обрадовались, но я видел, что меня подзабыли, Булкой уже никто не называл. В остальном все было по-старому. Мы все снова были за городом, в летнем лагере, опять на той же Зеленоградской, только с правой стороны. И снова стали зарабатывать трудодни в колхозе XVII партсъезда. Мне еще надо было осенью сдать экстерн за IV класс, так как я с января все уроки пропустил. Пришлось с Евгенией Васильевной сидеть после обеда. Для меня это была только радость, поскольку иногда она приносила мне такие же замечательные открытки, как и раньше. У нее, видимо, была большая коллекция. Были виды городов – Владимир, Новгород, Париж, Венеция, Рим. Были “Гербы губернских городов Российской империи”, балерины, актеры.

В колхозе после нудных и противных бесконечных прополок нас вдруг послали на сбор клубники – в виде премии. Конечно, мы постарались ее поесть побольше, “на всю жизнь”. Открыли волейбольную площадку, повесили сетку. По вечерам играли до самой темноты, потом шли на речку.

Следующая зима пролетела как-то незаметно, без происшествий. Постоянно ходили смотреть салюты. И весной – яркая вспышка: День Победы. Я с утра отпросился в город и помчался в центр пешком, бегом, на Манежную и на Красную площади. Весь центр был забит народом, все орали от радости, целовались, военных подбрасывали вверх. Помню иностранных военных на балконе “Интуриста”, которые пальцами показывали ликующей толпе знак “V”, Victoria, Победа, а наши не понимали и кричали им “Ура! Ура!”. После ужина все наши помчались на Красную площадь смотреть салют. Передать то ощущение счастья и всеобщей любви друг к другу – невозможно. Народ на Красной площади во время салюта пришел в состояние невероятного возбуждения, люди не знали, как еще выразить абсолютное счастье: прыгали, пели, обнимались, бросали цветы, кричали “Ура!” из последних сил. И после салюта долго еще не расходились. В эту ночь у нас в детдоме никто не спал, сидели в зале, мечтали о будущем.

Будни военных лет

После Дня Победы в детдоме все стали вспоминать будни военных лет. Я тоже стал вспоминать, как в 41-м ходил по Москве без всякой цели. Ходили с кем-то из ребят смотреть, как разбомбили дома за Красной площадью, в Зарядье, и рядом с нами, на улице Мархлевского или на Трубной. Надо сказать, что руины обычно убирали очень быстро. Но у нас, на улице Кирова, половина пятиэтажного дома очень долго, всю зиму, стояла как была. Две стены рухнули, комнаты были наружу, но с внутренней стороны закрыты на замок. С улицы все это выглядело как пять театральных декораций, стоящих одна на другой.

Мои соседки-девочки приходили поздно, усталые, в гимнастерках и серых телогрейках, казались совсем измученными. Я работал во дворе, на овощной базе, где мы с ребятами таскали мешки допоздна, приносил какие-то “трофеи”. В нашей квартире была большая ванная комната с душем. В ней стояло и висело множество корыт, тазов и шаек. Девочки кипятили на примусах воду, разбавляли, делали теплую, ставили меня в корыто и мыли мочалкой с мылом все втроем. Мне, помню, и в голову не приходило, что их надо стесняться. Я к ним так привык, что считал их сестрами. Сколько лет им было – не знаю, но вроде двое кончали школу, а третья, темноволосая Люся, выглядела немного старше.

Тревоги в Москве продолжались; однажды взрывной волной от фугасной бомбы меня буквально выбросило, и я летел через весь наш коридор, метров пять. Второй раз я испытал такой удар на крыше, но, по счастью, упал в окно чердака и легко отделался ушибами и синяками.

Это было, когда бомбы попали в главный почтамт, но больше не повторялось. А мы тогда, помню, так хотели еще и еще приключений.

Из наших ребят никто с фронтом близко не соприкасался. Поэтому, когда я в спальне рассказал об эвакуации и всех “переживаниях”, мне очень завидовали. Ребята были московские, обычные.

Мы очень любили кино. Его показывали частями, конечно, с перерывами, но зато каждую неделю. Из военных фильмов помню киносборники про Швейка с Гитлером, “Секретарь райкома”, “Нашествие” с Жаковым, который мне очень нравился. Но любимым фильмом у всех, и детей, и воспитателей, были “Два бойца”. Смотрели их раз десять и просили еще. Песню “Темная ночь” знали наизусть, со всеми ее вариантами. Помню забытые ныне “Она защищает Родину”, “Машенька”, “Жди меня”. Помню, как плакали на этих фильмах. От каждой картины в речи детдомовцев оставались какие-то новые фразы, которые употребляли как поговорки, где надо и не надо. В детдоме у нас почему-то любили стихи Константина Симонова. Рассказывали о его романе с Валентиной Серовой. О том, как Сталин сказал на приеме о его стихах: “Я бы печатал такие стихи только в двух экземплярах – вам и ей. Другим людям, по-моему, это совсем не интересно”. Я, конечно, не мог еще спорить со Сталиным, но помню, был с ним совершенно не согласен. Мне, помню, нравился стих о В. Серовой: “Тринадцать лет, кино в Рязани, тапер с измученной душой…” Ну и, конечно, “Жди меня, и я вернусь…” – у нас многие его знали наизусть. И даже однажды кто-то из шефов-летчиков с фронта читал нам эти стихи на вечере в зале.

Я помню, как во время Сталинградской эпопеи переживали за дивизию Родимцева, защищавшую город и принявшую на себя главный натиск немцев. Тогда по радио каждый день говорили о боях за “Красный Октябрь”, о доме Павлова. Наконец объявили о победе в Сталинградской битве. У нас был праздник, воспитатели обнимали и целовали детей, на ужин дали настоящие американские шоколадки. Только тут я вспомнил, что накануне, 1 февраля, мне исполнилось десять лет.

Рядом с нами, в Теплом переулке, всю войну был военный госпиталь. Напротив входа в наш особняк находились какие-то одноэтажные бараки, где летом сидели и курили раненые со своими костылями – почти все были одноногими. В этот вечер там тоже было ликование, даже запускали ракеты. Затемнение уже плохо соблюдалось везде. Наши девочки выступали в госпитале со своими песнями и танцами. В другие дни госпиталь представлял страшную картину. Я был там всего раза два, не мог смотреть на все эти ужасы. Это было так страшно: столько людей без ног; раненых было так много, негде было пройти. Один рассказал, что у них лежал Герой Союза летчик Маресьев.

Осенью 1944 года и весной 1945-го, когда меня отпускали изредка по воскресеньям повидать бабушку, я стал встречать в нашем дворе, а затем и в своем подъезде ребят, вернувшихся из эвакуации. Кто-то был в Средней Азии, кто-то на Урале, кто-то в Алма-Ате. Рассказывали, что там пережили, как скитались, голодали. Потом появились две девочки, пережившие оккупацию, оставшиеся без родителей. Детдом наш стал называться “для детей фронтовиков”. И я стал постепенно осознавать, что войну-то провел в тепличных условиях. Может быть, исключая только четыре месяца в “санатории”. О нас все это время заботились, кормили, одевали, развлекали, учили. В сущности, никаких забот мы не знали, разве что летом работали без выходных на ненавистной прополке.

Для нас тогда все добро мира воплощалось в наших воспитательницах, а они за войну только постарели, измучились и почернели. Никто из них, видимо, ни копеечки на нас не заработал. Не могу себе простить, что после войны потерял их следы. Знаю только, что наша любимая Маша – Мария Артамонова Медведева – еще долго была директором какого-то детского дома.

Но самым ярким воспоминанием последних лет в детдоме было неожиданное появление дяди Лешека. Того самого брата мамы, который до войны сидел в Польше в тюрьме и посылал письма ко мне в журнал “Красная новь”. В 1941 году он ушел на фронт и воевал в составе Первой дивизии Войска Польского на Втором Белорусском фронте. Он появился в красивой польской форме, с орденами, переполошив наших скромных воспитательниц. Они, конечно, отпустили меня на один день, и мы поехали – мечта сбылась! – прямо в Третьяковку. Дядюшка, оказывается, тоже об этом давно мечтал. Однако все шедевры уехали в эвакуацию. Залы были полупусты, заполнены рисунками и акварелями. Только один зал был полностью занят огромными картинами. Как нам сказали – его не стали трогать, оставили, как до войны, ибо этот художник “не представляет особой ценности”. Но мы с дядюшкой просто обалдели и провели в этом зале почти все время. Это был зал Врубеля. С этого часа любовь и преклонение перед Врубелем сопровождала меня всю жизнь. Вечером успели еще в Театр миниатюр, где в первом отделении был Аркадий Райкин, а во втором – Леонид Утесов. Сейчас в этом здании театр им. М. Н. Ермоловой.

СССР или ПНР?

После невероятного эмоционального взрыва в День Победы остальные события той весны, вроде окончания 5 класса, как-то мельчают и меркнут. Но меня ждало нечто совсем невероятное. Летом вдруг вернулась с Севера мать, пришла сразу в наш детдом, без предупреждения. На счастье, ее встретила Евдокия Филипповна, наш директор. После обеда меня вдруг вызвали к начальству. Ничего не ожидая, я вбежал в кабинет на первом этаже, захватив свой школьный дневник. В кабинете сидели наши воспитатели вокруг какой-то смуглой женщины и со вниманием молча слушали ее рассказ. Помню, меня что-то будто ударило! Я вгляделся – и вдруг узнал маму. Я помнил ее очень смутно, как кадр из кино, в момент обыска и ареста, но она как будто была все та же. Я бросился к ней, все передо мной расступились, но мама оставалась очень спокойной, без эмоций, и как бы только позволила себя обнять. Я понял, что она не хочет раскрываться перед посторонними людьми, она всегда была сдержанна в своих чувствах. Зато кругом все бурно радовались нашей встрече, говорили: “Вот счастье!” Позвали в столовую пить чай, и там мама опять что-то интересное рассказывала, но о чем, я не слышал, так как смотрел на нее, не веря, что все это правда.

Я представлял себе встречу с мамой в духе книжного рисунка “Анна Каренина с сыном” и ждал чего-то необыкновенного. Только через месяц мама приехала снова, когда мы уже были в летнем лагере, и рассказала, что ее выпустили досрочно, с условием выезда в ПНР, в числе нескольких тысяч поляков, которых “лично товарищ Сталин” освободил для строительства “народной Польши”. Я тогда не совсем понимал, что это значит, “отъезд в ПНР”, о чем она говорит. Я просто не знал, как к этому относиться.

Но, сказала мама, она все равно туда не поедет, так как она “советский человек”, а Польша никогда не сделается советской, всегда будет “буржуазной”. Между тем еще как бы вскользь упомянула, что ее брат, а мой дядя Лешек, который вернулся в Польшу сразу после войны, назначен начальником военной канцелярии президента Берута, получил большую “правительственную” квартиру и забирает на днях бабушку к себе в Варшаву. Мы сидели на завалинке деревенского дома, на берегу пруда, рядом наши ребята играли в футбол. Все рассказанное казалось мне нереальным и сказочным. Президенты, квартиры – откуда это? Если “там” всё так хорошо, почему бы и не поехать, не посмотреть? Я уже не мог дождаться, когда меня заберут домой: мне исполнилось 12 лет, и я не мог больше оставаться в детдоме, в августе уже должен был уехать в Нижний Тагил, в ремесленное училище. Уж лучше бы в Варшаву! Вечером я, улучив момент, подошел к нашей директорше Евдокии Филипповне посоветоваться. Она долго молчала, глядя в окно, спиной ко мне, потом повернулась, обняла меня и сказала: “Твоя мама – идеалистка. Из тех мест, где она была, никого в Москве не оставляют. Вы будете страдать и мучиться всю жизнь. Но решать за нее я не могу”. В общем, какой-то тупик. Мне показалось, что опять я попадаю в мясорубку. Никто меня не спрашивает, что мне было бы лучше, чего я хотел бы. И выбора никакого нет.

Парад Победы

В конце июня за мной на машине заехал дядя Лешек и “выпросил” меня у директора, чтобы посмотреть Парад Победы. Он стал очень важный, в польской красивой военной форме и конфедератке, ездил с водителем на “виллисе”. Он жил тогда в гостинице “Москва”, и я, конечно, был удивлен великолепием и простором ее интерьеров. Мрамор, ковры, картины – все это я видел впервые в жизни, тем более в таком изобилии, на всех этажах, в огромных холлах.

Парад Победы мы смотрели с площадки ресторана на седьмом этаже гостиницы “Москва”, стояли в большой толпе под зонтиком, так как шел довольно сильный дождь.

Перед нами была вся Манежная площадь с войсками для парада, а Красную площадь мы видели только частично, без Мавзолея. Все присутствующие были этим очень расстроены, но в полевые бинокли мы видели и Жукова, и Рокоссовского на конях, объезжающих войска. После Парада мы поехали на Пушечную улицу, где помещался Союз польских патриотов. Там тетушка Зося, жена дяди, была ответственным секретарем. Был большой прием, играла музыка, и я впервые попробовал вкус “Советского шампанского”. Было много красивых женщин, много цветов, много польских военных и наших военных, целовали руки, улыбались, кланялись, танцевали. А я совершенно потерялся, не знал, что делать, как себя держать. К тому же я не знал польского языка, а здесь все объяснялись по-польски. Но надо было привыкать к новой жизни. В конце вечера тетя Зося повела меня на склад американских подарков, которых была целая гора, и предложила выбрать себе одежду, чтобы, как она сказала: “С тобой можно было куда-нибудь пойти”. Я набрал чего-то, но самым удачным приобретением была черная широкая куртка с большими футбольными пуговицами. Я носил ее потом лет десять, уже после детдома, откуда меня все-таки забрали в конце лета.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?