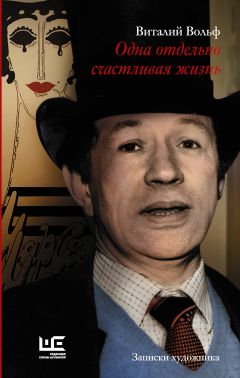

Текст книги "Одна отдельно счастливая жизнь. Записки художника"

Автор книги: Виталий Вольф

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Наша Метростроевская

Однажды, где-то в 1942 году, глубокой заснеженной зимой, когда вся наша Крымская площадь утопала в сугробах, меня из детдома послали в какую-то поликлинику или диспансер сдать кровь. Поскольку я был еще мал, отправили вместе с мальчиком постарше, по фамилии Байбеков. Он мне сказал, что “туда” обычно идут втроем-вчетвером, для безопасности, потому что надо пройти целую улицу, а диспансер только в конце, у метро “Дворец Советов”. Я удивился: чего бояться? Байбеков сказал, на этой улице живут одни “огольцы” и запросто могут побить, или раздеть, или бритвой “пописать”. Чтобы ничего не случилось, надо знать “правила”, а улица – Метростроевская, так ее зовут. Правда, наша воспитательница Евгения Васильевна говорит по-своему: “Остоженка”.

Ну ладно, оделись теплее, идем, вышли на Садовую по тропиночке среди сугробов. Во всю ее ширину, как и в 41-м, ряды противотанковых ежей. Перешли, входим на узкую незнакомую улочку. Слева – мощные белые дома без окон. Байбеков говорит: “Арсенал”. Справа – как он сказал – “Мутро”. Идем. По правой стороне. По левой – нельзя, там не ходят. Слева – ряд низких серых домов в два-три этажа. В каждом доме – подворотня. И в каждой подворотне – кучка мрачных “пацанов”, плюющих семечки. Все они одеты в какое-то темное тряпье. Мы-то детдомовские – аккуратные, чистенькие, гордые. Мы тоже считаемся шпана, но “безобидная”. А здесь сразу видно – “щипачи”. Среди них обязательно есть “оголец”: он постарше, он стоит позади. Я вижу сразу их схему. Вот сейчас подойдет пацан-“малолетка”, станет чего-нибудь просить, приставать. А не дашь – заорет: “Чего ты тянешь на мололеток?” И тут из тени выйдет оголец и скажет: “Папа-мама есть? Папу-маму хочешь видеть? Давай деньги сколько есть, а то больше не увидишь!” И лезвие в двух пальцах будет быстро крутить перед глазами! Короче, мы молча идем, а эта Метростроевская все не кончается. И почти из каждой подворотни глядят блатные и плюются. Людей – никого. Только сугробы. Они-то нас и спасают, за них прячемся.

Дошли до Обыденской церкви, напротив – наш диспансер, на спуске. И тут сзади нас возникает какой-то парень в черном тулупе: “Пацаны, деньги есть?” – и хватает сразу за шкирку! Тут Байбеков набычился, покраснел, глазки засверкали – и на этого парня: “Какой тебе деньги! Кто тебе маза держит! Ты Карим знаешь? Я ему скажу – ты сам деньги давать будешь!” Тот оторопел: “Это кто такой Карим?” – “Карим, который всю Шаболовку держал!” – “Новый, что ли? Так и говори, я тока откинулся, всех не волоку, гуляй пока! Спрошу за Карима!” И он исчез так же быстро, как появился. Байбеков повернул ко мне свое широкое, плоское лицо и заулыбался: “Как я его!” – “Высший класс, Байбек! Приду – всем расскажу!”

Так вот я понял силу слова: правильно поговорили – и без драки обошлось!

Кино и танцы

Когда пришла весна 1942 года, у нас начались “страшные” события. На нашего всемогущего директора кто-то куда-то пожаловался. Из московского комитета ВЛКСМ приехала энергичная черноволосая женщина, инструктор по детдомам, Елена Николаевна Мурашова. Она стала ребят спрашивать, как им живется, как они одеты, как их кормят. Сначала все боялись, но потом ее облепили, заговорили все разом: что всё плохо, что всегда голодные, что скучно, кино нет, библиотеки нет, заняться нечем. А главное, что блатные (которых было человек десять) всех запугали и даже еду отнимают. Мурашова мрачнела, мрачнела, потом встала (дело было в спальне) и говорит: “Ребята, я перед вами очень виновата. Я вас как-то упустила. Но я исправлюсь. Беру вас под свой контроль”.

И началась у нас новая эра. Через три дня директора сняли. Пришло новое руководство, которое очень быстро все изменило. Как это удалось – не знаю. Поменяли половину воспитателей. Всех блатных отправили в колонию. Елена Николаевна Мурашова приезжала чуть не каждую неделю. Стали привозить кино, на втором этаже сделали торжественный зал для пионерских сборов и концертов самодеятельности. Открыли красный уголок с библиотекой и большой картой всех фронтов, чтобы с флажками следить за сводками каждый день. Вся пионерская жизнь приобрела какой-то романтический оттенок. Во главе пионерской дружины встала Рэна Кордес – испанка, участница гражданской войны, очень красивая девочка, в которую все старшие мальчики были влюблены. Она обладала режиссерским талантом и стала ставить на сцене капустники, шарады, народные танцы.

Летом для лагеря сняли целый дом на станции Зеленоградская Ярославской дороги, где мы работали в колхозе без выходных на прополках и окучивании и т. п.

Конечно, работать было трудно: грядки по 100 метров, колючие сорняки по пояс, жара, руки все были исколоты… Но зато на воздухе, на природе. Девочки иногда даже падали в обморок, так как некоторые не переносили жару, были очень слабенькие. А работать в колхозе приходилось с 8 утра до 3 дня. Только после этого мы шли строем на обед. Потом – мертвый час и политинформация.

В это время на кухню стали поступать первые американские продукты, которые резко изменили все питание. Появились какие-то шестигранные американские сосиски, яичный порошок в огромных пакетах – из него нам делали каждое утро омлеты, сухое молоко, сухие сливки, какие-то смеси в ярких коробках – для киселей – и огромные баки ананасового сока. Каждая партия таких продуктов сопровождалась синими листовками, где были два флага и странная надпись русскими буквами: “Через рашен уорд релиф”. Позднее стали поступать желтые банки с кукурузой, а зимой 1943 года – свитера, теплые ботинки и даже невиданной красоты шубы! Снизу был белый кроличий мех, а сверху – олений, разных коричневых оттенков. (Одно плохо: драться в них нельзя было – сразу рвались.)

Но мало этого – нам даже стали привозить и показывать американские фильмы. Перед фильмами еще кто-нибудь, заранее подготовившись, рассказывал минут десять об Америке, о Голливуде, о неграх. Особенно я запомнил фильм “Ураган”, после которого у нас была целая дискуссия. Там вступали в противоречие служебный долг и личная совесть – нечто для нас совсем новое. Если не ошибаюсь, главную роль играл Спенсер Трейси. Спорили о фильме очень возбужденно и очень долго, еще и на следующий день.

Конечно, “Чапаев”, “Пархоменко”, “Котовский” мы смотрели по нескольку раз, знали наизусть. А также “Юность Максима”, “Ленин в Октябре”, “Путевка в жизнь” – это была обязательная программа. И вдруг – “Бемби”, “Три поросенка”, “Сестра его дворецкого” с Диной Дурбин. За время нашей “новой эры” исчезли и злость, и агрессивность беспризорной шпаны. Мы все как-то размякли. Стало модно без конца говорить “спасибо”, “здравствуйте”, “пожалуйста”, участвовать в самодеятельности, разных кружках и даже (для меня это было как измена всей предыдущей жизни) – учиться танцам. Я считал эту моду на танцы недостойной сурового мужчины, каким я хотел быть в будущем.

Поначалу я был горд собой, но вдруг увидел, что остаюсь в одиночестве, что со мной друзья перестают общаться и даже сторонятся. Оказывается, меня за глаза уже называют диким и неотесанным. А самые некогда крутые парни Рэм Быков и Тимофей Лаптев освоили уже и вальс, и мазурку. Просто стал у нас не детдом, а кадетский корпус.

Здесь, наверное, к месту сказать о тех трех женщинах, которые вдруг изменили наши “понятия”.

Воспитательницы

Прежде всего – наша новая директорша, Карпекина Евдокия Филипповна. Несомненно, эта суровая и немногословная женщина с твердым взглядом была душой и автором всех перемен, хотя бы потому, что она лично за всё отвечала. Война только недавно началась, еще далеко до Сталинграда, а она уже думала о нашем послевоенном будущем. И мы интуитивно это понимали, видели, как она за нас переживает.

Наш воспитатель – Евгения Васильевна – высокая, седая, худощавая, очень резкая, ее все называли “принципиальной”. Я это слово не знал, но сразу проникся к ней уважением. Она мне напоминала мою бабушку: с первого взгляда стало ясно, что она из “бывших” и много чего повидала в своей жизни. Она жила прямо в нашем здании, одна в комнатке за кухней, в полуподвале, и ходили слухи, что она дочь бывшего хозяина дома. Но сама она никогда не говорила ни с кем на эти темы. Ко мне она очень хорошо относилась. Я еще ничего не рисовал, но она как-то угадала, что во мне созревает, и принесла из дома несколько красивых открыток. Это были “После побоища Игоря” В. Васнецова, его же “Аленушка” и “Три царевны”. Впервые в жизни я увидел серьезное искусство. Ведь ни у бабушки моей, ни у соседей ничего не было такого. Может, что-то было у матери, но после обыска вывезли всё до листочка, остались только голые полки. Так что это был настоящий подарок, заставивший меня задуматься о том, как мало я еще знаю о мире взрослых. Несколько вечеров внимательно, в деталях, рассматривал открытки. Я помню очень странное чувство, как будто я из своей детдомовской реальности улетал в какой-то иной мир. И от сознания, что этот мир красоты и сказочности где-то существует, мне как-то легче было переносить свои неприятности. А Евгения Васильевна мне объяснила, что искусство для того и существует, “чтобы облегчать людям тяготы жизни и всякие затруднения”.

У моей бабушки вообще ничего не осталось от прошлого – только две огромные вычурные пуговицы с перламутром. Зачем она их хранила? Так мне захотелось увидеть “ту” жизнь своими глазами! Я стал иногда, при случае, спрашивать Евгению Васильевну: как было? Вначале она отделывалась шутками, но постепенно стала мне доверять и рассказывать о Большом театре, об операх, о Шаляпине, о Третьяковской галерее. О Петербурге, Зимнем дворце, Летнем саде. Но о себе самой – ничего. Из ее рассказов я запомнил одну важную для себя фразу: “Ты, когда вырастешь, должен научиться делать что-то такое, чего никто, кроме тебя, не сделает. Тогда ты будешь людям интересен” (или “…с тобой будет интересно”, не помню точно).

И наконец, наша старшая пионервожатая Мария Артамоновна. Она появлялась в 7 часов утра, с первыми звуками горна, трубящего подъем. Голубоглазая, с ироничной улыбкой, в постоянной клетчатой ковбойке, всегда бодрая, быстрая, упругая, как маленький мячик. До сих пор помню ее звонкий голос: “Бегом! На зарядку! Ноги на ширине плеч! Руки! Вверх! Три! Четыре! Булка, проснись! Три! Четыре!” Она всегда была в прекрасном настроении и заряжала им нас на целый день. Ей было, я думаю, лет восемнадцать, не более. Она знала всех нас поименно, а также все наши прозвища, клички и слабые места. Ее спонтанные реплики повторялись как присказки: “Без детдома как без дома”. Или “У Лаптева вся жизнь – борьба. До обеда с голодом, после обеда – со сном”. Или: “Опоздаешь на обед – получи физкультпривет!” Маша, как ее звали в народе, придумывала все кружки, концерты, привозила кино, книги, газеты. А главное – следила за положением на фронтах и заставляла нас флажками отмечать всё на карте.

Она все успевала и никого не боялась. Она умудрялась где-то наверху договориться, чтобы к нам приезжали прямо с фронта “шефы” – летчики, танкисты. Героические, опаленные, настоящие, в своих кожаных куртках и шлемофонах. Они рассказывали за общим чаепитием про войну, а “наши” показывали эстрадные номера и пели песни. Не верилось, что завтра – они опять на фронте.

Как-то выяснилось, что многие дети курят. Маша вот что придумала: попросила одного из шефов – бравого, в орденах летчика – разыграть сценку. Собрали курильщиков на встречу с шефами. Этот летчик спрашивает, доставая одновременно красивый серебряный портсигар: “Ребята, а вы не курите случайно?” Все засмущались: “Нет, нет!” – “Вот и правильно, и я не курю”. – “А портсигар?” – “Да так, держу для слабаков”. – “Каких таких?” – “Да знаете, бывают такие, боятся, трусят и от страха курят. Вот держу для них, но сам – никогда”. Мальчишки задумались – и на самом деле почти все бросили курить, застыдили друг друга. Потом этот случай превратился в легенду, и спустя годы у нас всё еще спрашивали: правда ли это было?

Рядом с Буденным

Летом 1942 года в Москве проводили большой пионерский слет, от нашего детдома послали группу – пять человек. Мы сели в электричку с огромными букетами полевых цветов. При въезде в Москву был строгий патруль военных: “Кто такие? Куда?” Приехали к саду “Эрмитаж”. Слет был в помещении какого-то театра. Я удостоился большой чести – стоять рядом с маршалом Буденным на подиуме (в холле) и принимать бесконечные рапорты делегаций. Это были рулоны листов с текстами и рисунками пионеров. Я стоял справа от маршала, касаясь его левым локтем, и видел его смуглую щеку и правый ус. Стояли довольно долго, рапортов было много. Слева от Буденного стояла девочка, как и я, держа в руках эти рапорты, но ее каждые десять минут меняли, а я все стоял, думал – упаду. Но, конечно, был горд и не падал. Затем нас посадили в первые ряды и вручили по яблоку. Народу в зале было много, все в красных галстуках и белых рубашках, как и я. За столом на сцене сидел маршал артиллерии Воронов, маршал Шапошников и маршал Буденный. Сбоку штук пять генералов и какие-то красивые женщины – артистки. Говорили много, но неразборчиво. Я помню, что было очень жарко, и я все думал, почему генералы не на фронте. Окончился слет пением военных и пионерских песен. Мы все получили подарки в виде пачки печенья и шоколадки “Красный Октябрь”.

Песни на батареях

Зимой 1943 года в нашем детдоме часто отключали электричество. Вечерами, когда не было света, мы рассаживались на втором этаже вдоль стен, у ряда чугунных батарей – и начинались различные истории из мирной жизни. Одна девочка читала на память рецепты из поваренной книги, описания всяких вкусных блюд и закусок. До войны она жила в деревне и по этой книге училась читать, других не было. У нас слюнки текли, когда она описывала макароны по-флотски или биточки с гречневой кашей и жареным луком. В темноте все как-то оживлялись, и самые молчуны вдруг начинали болтать, что-то о себе откровенничать. Вроде того что вот, “была у нас собака, стояла на задних лапах”. Или: “Я лежал в больнице со скарлатиной и ночью описался”. Или: “Папа на заводе работал и каждый день полный карман гаек приносил”. Были две сестры, которые хорошо пели, собирались поступать в консерваторию. Они всегда пели уже в самом конце, на прощанье, когда народ расходился спать, и всегда одно и то же: “Всё васильки, васильки, сколько мелькает их в поле” и “Меж высоких хлебов затерялося небогатое наше село”. Был такой по фамилии Карцев, а по кличке Карцер, так как сидел полгода в колонии. Он знал одну блатную песню и пел ее так жалостливо, с таким выражением, что даже наша суровая испанка Рэна Кордес однажды расплакалась. Оказалось, у нее в Испании расстреляли отца при побеге из тюрьмы. Рэна пришла как-то наводить порядок, но когда услыхала песню Карцера, не могла уйти и слушала до конца.

Далеко да в Сибирском крае

Между двух да высоких скал

Окружен стеною стальною

Александровский централ.

Там сидел да красивый парень,

Сидел преступник да молодой,

Он сидел и думу думал,

Из тюрьмы бежать хотел.

Дверь ключами да загремела,

Ключник в камеру да вошел:

Ты вставай-ка, брат, с постели,

Смертный час тебе пришел.

Девятнадцать да пролетело,

С визгом взмылись да в облака,

А двадцатая злодейка

Близко к сердцу прилегла.

Пирожки и сырники

Следующим летом мы жили на станции Правда той же Ярославской дороги и так же целыми днями, без выходных работали в колхозе XVII партсъезда. За все лето один раз ходили в поход на Пироговское водохранилище. Это были незабываемые двое суток во главе с Машей. Впервые провели всю ночь у костра и даже не спали. Варили уху из ершей, которых нам наловили солдаты здешней воинской части, рассказывали всякие истории. После этого со мной произошел случай: я наступил в поле на разбитую стеклянную банку, кровь текла рекой. Меня отвезли на чем-то в больницу и вкололи укол от столбняка. На следующий день от работы освободили и оставили дома.

Это было впервые, и я не знал, чем заняться, сидел на терраске с большим листом бумаги.

Вошла Маша: “Булка, я слышала ты любишь рисовать?” – “Да нет, Мария Артамоновна, я только пробовал”. – “Раз пробовал, значит, что-то умеешь. Вот нужно стенгазету оформить, а тебе делать все равно нечего. Попробуй нарисовать здесь костер наш, а здесь пионеров. Ну еще елки, березки какие-нибудь, чтобы видно было, что лето. Справишься?” Я снова говорю: “Попробую”.

Принесли коробку красок “Пеликан”, и я со страху начал сразу с людей, первый раз в жизни. Через два часа Маша приходит посмотреть, и ей все нравится. Потом куда-то уходит и возвращается с тарелкой горячих румяных сырников: “Поешь, подкрепись”. Вот так подарок! Радость была двойная: во-первых, очень вкусные сырники, а во-вторых, во внеурочное время! До обеда было еще очень далеко! Я сразу ощутил свою значимость и подумал: “Как хорошо, оказывается, быть художником! Может, стоит когда-нибудь этим заняться!” Стенгазету я растянул на два дня. Получилось вроде даже неплохо для первого раза. Назавтра Мария Артамоновна принесла еще и пирожки собственного изготовления. Тут я окончательно принял решение о своем будущем. Но оказалось, впереди меня ждали большие испытания, совсем неожиданные.

В детской больнице

Зимой я заболел экссудативным плевритом. Поехал в воскресенье к бабушке в гости, был в валенках без галош, в центре мокро, простудился, высокая температура. Бабушка в панике звонит в детдом, и оттуда приезжает за мной с санками и одеялом воспитательница Надя Осипова. (Я ей на всю жизнь остался благодарен.) Она меня волокла на этих санках, на себе тащила через весь город. С улицы Кирова (Мясницкой) до Крымской площади!!! Чем это не подвиг? Она тем более мне была никто, педагог даже не моей группы, просто была в тот день выходная и вызвалась помочь. Такие тогда были люди. Способен ли сейчас кто-нибудь на такое? В детдоме тут же вызвали “скорую” и отвезли меня в детскую больницу на Погодинку. Там положили в отдельный бокс с температурой 40. Сколько времени прошло – я не помню. Температура не падала, я, говорят, был в бреду; тогда решились на операцию и сделали ее успешно. Температура упала, я лежал еще в боксе. Потом около месяца в палате. Помню, что в больнице, среди множества обычных московских детей, было несколько человек, переживших оккупацию и рассказывающих о войне всякие истории и небылицы.

Уже начался новый, 1944 год. Мне говорят: “Поедешь в туберкулезный санаторий, тебе необходимо лечиться”. Что ж делать, плакаться некому, да и бесполезно. Придется ехать. Но везти меня не на чем. Жду еще несколько дней. И тут говорят: “Вот есть один лейтенант, он везет туда же свою дочку. С ним и поедешь”. Укутали нас в одеяла и посадили в открытый “виллис”. Крещение, страшные морозы. Мы выехали часа в три дня, плутали до темноты, но санатория этого так и не нашли. (По пути много раз еще останавливали патрули, проверяли документы.) Вернулись в больницу к полуночи. Там все пришли в ужас, сразу бросились нас кормить гороховым супом. Поехали снова через день и наконец нашли санаторий. Просто чудо, что мы снова, во второй раз чем-то не заболели на таком морозе.

Загадочный санаторий

Как назывался этот санаторий, не знаю до сих пор. Знаю только, что где-то в районе Мытищ. Кто-то говорил, что “Дубки”, но не уверен.

Заведение это было настолько странное, что приходится о нем рассказать подробно. Пребывание в этом “санатории”, среди взрослых людей, больных туберкулезом, могло, несомненно, кончиться плачевно. Всегда вспоминаю четыре месяца, прожитые там, как некий сюрреалистический триллер.

Итак, я очнулся утром в большой палате на 6 коек. Все кругом взрослые. Одеты кто в костюм, кто в телогрейку, кто во что. За окнами – зимний лес. С другой стороны комнаты – тоже окна, выходят во двор. Там стена, к ней прислонены дрова и какие-то доски. Пригляделся – оказалось, крышки гробов. Посреди комнаты – стол, посреди стола – керосинка, на ней чайник. За столом сидят угрюмые дяди, заросшие щетиной. Все курят. Лежат игральные карты, но никто не играет. Сидят, курят и молчат. Кто-то смотрит на часы и говорит: “Пора”. Потом мне: “Ну, шкет, пошли в столовую”. На завтрак дают какую-то бурду, несколько кусков черного хлеба и сахар. Кто-то мне говорит: “Учти, это хлеб на весь день. Сразу не ешь. Сахар тоже на целый день (з куска) и чай. На ужин будет только кипяток”. Я спрашиваю: “А на обед?” – “На обед только первое. Второе все сами покупают, у кого есть деньги”. Я говорю: “Как же так, мне сказали, что посылают в санаторий”. – “Он и есть санаторий, только всё украли. Молчат все потому, что на фронт не хотят. Ведь здесь как что-то вякнешь, изменят тебе диагноз и сразу выписывают. Ты еще маленький, тебе все это не надо знать. А твои-то где родители?” Я говорю: “У меня никого нет, я детдомовский”. – “Ну, позвони своим начальникам, может, тебе чего привезут поесть, здесь телефон есть, в конторе”. Думаю, куда звонить, ведь я телефона не знаю, да и просить не буду! В детской больнице мне дали с собой какой-то узел, сказали, что из детдома прислали рубашку, штаны, полотенце, варежки. Остальное было на мне. В детдоме, наверно, думают, что я в настоящем санатории, а здесь какой-то шалман, корпуса одноэтажные, длинные, как бараки. Только один дом, отдельный, в три этажа. Видно, что там женщины ходят. Вдалеке еще какой-то странный дом с высокой трубой. (Потом узнал, что это крематорий.) Вернулся в свою палату. Дядьки в карты играют, на меня ноль внимания; нашел на окне книжку – “Борьба за огонь”, лег и стал читать. Так прошло дня два. В обед – горох, на ужин – кипяток. Приходила сестра, измерила мне температуру, сказала: “Все хорошо, через неделю сделаем рентген”. И я как-то перестал за все переживать, успокоился. В своем узелке нашел еще сухари и плитку шоколада. Вспомнил, как шефы-летчики рассказывали, что с одной плиткой шоколада можно прожить три дня, буду так рассчитывать. Думать вперед я еще не умел, но к таким внезапным переменам в своей жизни уже привык и ничему не удивлялся. Я думал, что маме, наверно, еще хуже.

Про папу я ничего вообще не знал, не помнил его. Все говорили, что он расстрелян. А вот о родном брате матери, дяде Лешеке, который в Польше “работал коммунистом”, бабушка рассказывала, что он девять лет сидел в тюрьме у польских фашистов. Я помню, у нас лежал на столе журнал “Красная новь”, где было напечатано его “письмо” ко мне с картинкой, где рука с красным флагом торчит из тюремной решетки. Я представлял себя на его месте, как ему было там плохо, и старался все терпеть.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?