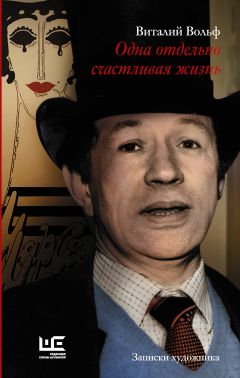

Текст книги "Одна отдельно счастливая жизнь. Записки художника"

Автор книги: Виталий Вольф

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Володя и Ванда

Если не считать “эстетических противостояний”, связанных исключительно с личными вкусами, во всем остальном учеба в МСХШ запомнилась как прекрасные годы жизни. Обо всех приключениях этих лет можно бы писать отдельно. А еще была практика в селе Иславском на Конном заводе №1, практика на Украине, под Каневом на Днепре.

Педагоги по всем предметам тоже были яркие, своеобразные, все личности. По специальности были педагоги замечательные, но, к сожалению, все прошли мимо меня. Запомнилась преподаватель истории Ванда Исааковна Бейлина по прозвищу Ванда. Она вела себя очень по тем временам свободно, давала нам намного больше знаний, чем было в учебниках. (Из-за этого я впоследствии “сгорел” на экзаменах в Полиграф.) У нее был умнейший муж Володя, философ, профессор университета Западной группы войск в Берлине. Много лет спустя попалась поразившая меня его книга “Мышление как творчество”. Он был фанатик ЛЕФа, собирал все их издания, дружил с В. Шкловским и Лилей Брик. Ванда и Володя меня часто звали в гости, я им дарил свои работы, которые они называли “социалистический экспрессионизм”. Володя любил читать вслух стихи “левых” поэтов: Хлебникова, Крученых, Маяковского, пытаясь обратить меня в свою веру, оторвать от символистов, от Блока. Володя объяснял мне азы конструктивизма, поэзию абсурдистов, футуристов. Было сложно. Но дружба с этими людьми, их “левые” вкусы очень помогли мне, когда я начал работать самостоятельно.

Речка Воря

В школьные годы, летом и осенью, в свободные дни я старался уехать куда-нибудь из Москвы на электричке. Ездил один – для того, чтобы больше увидеть и запомнить, не отвлекаясь на пустую болтовню, на выпивки и не подвергаясь давлению чужого мнения. Я заметил за собой, что мне всегда как-то лень защищать свое мнение в спорах, тем более что я сам всегда в нем сомневался. Поэтому предпочитал одиночество.

Конечно, иногда получалось по-иному. Так, помню, мы ездили на этюды в Абрамцево, на речку Борю в октябре какого-то года с Олегом Целковым. Олег был очень в себе уверенный парень, но тут вдруг стал задавать вопросы: “Как это ты видишь так здорово колорит – черное, золотое! Точно, по настроению всё, но я это не вижу!” Я говорю (гордо!): “Олег, я выбираю из этой «каши» натурной только те цвета, которые содержат в себе «символику» сюжета. Это как раз черное (елки) и золото берез”.

Я сказал не думая, спонтанно. А Олег запомнил надолго и спустя 45 лет надписал на своем каталоге: “Старинному другу и в чем-то даже наставнику”. Я тогда удивился, спрашиваю его: “Олег, о чем ты?” И он напомнил мне этот разговор в Абрамцево.

С Олегом, которого я очень люблю, как и всех “наших”: Илью Кабакова, Эрика Булатова, Володю Янкилевского, Ваню Чуйкова, – был связан один смешной случай. Сидел я как-то в Министерстве культуры СССР на Неглинной в кабинете А.С. Халтурина, начальника тогдашнего Управления ИЗО. Вдруг с треском хлопает дверь и врывается Евгений Евтушенко, кричит прямо с порога: “Что это творится, моего друга Целкова не выпускают, требуют с него 20 тысяч за вывоз своих же работ, которых у него никто никогда не покупал! Копейки за них государство не давало! Вы меня знаете, я скандал устрою!” Халтурин стушевался и обещал разобраться. Жаль, тогда у Олега в его Орехово-Борисово не было даже телефона – хотел ему рассказать! Все-таки Евтушенко помог Олегу, его выпустили без денег, заставили только оставить для Министерства 40 штук графики. Он уехал по приглашению фонда “Maeght” в Париж и остался там навсегда.

Плещееве» озеро

Вернусь к поездкам. Еще где-то в 49-м году я был в Троице-Сергиевой лавре. Из нее на попутках поехал куда глаза глядят. Доехал до села Хомяково, там переночевал. И пошел утром пешком по какой-то узкой мокрой тропинке. Через овраги, через ручей – поднялся на высокий глинистый обрыв и вышел к крохотной деревне в 10–15 дворов. Она уместилась на вершине холма, с которого во все стороны открывались бесконечные синие лесные дали, просто лесное море. Мне всегда хотелось найти какую-то “свою” деревеньку, которую никто бы не знал, кроме меня. И я понял, что – вот она. С трех сторон овраги, дороги нет, просто затерянный мир. Тишина. Мужики говорят: “Это деревня Псарево! А ты не знал, что ль?” – “Не знал, спасибо”.

Ездил в эту бедную деревеньку года три подряд, всё как-то ненадолго, по нескольку дней, но ощущение этой красоты природы, какое-то щемящее от соседства с бедностью и безнадежностью людей, осталось на всю жизнь, как символ неразрешимого до сих пор противоречия под названием “любовь к Родине”. И еще эти вечные низкие облака во весь горизонт.

Следующее сильнейшее впечатление – Переславль-Залесский. До него от Загорска – только автобус, два раза в день, тихоходный и битком набитый. Там бывал чуть подольше, но голод был тот же. С огорода – только лук, а вместо деревенского молока – самогон. Пили буквально все! Весной, ночью с факелами ловили на озере корюшку – местную селедку. Это был праздник. Я жил всегда у тети Саши, в устье реки Трубеж, где на мысу, почти в воде, стояла церковь XVIII века, заколоченная. В старой избушке тети Саши копировал висевшие в углу иконы, еще не понимая их смысл.

Потом, спустя много лет, я написал большой пейзаж “Плещеево озеро”. Его купила одна серьезная дама. Вдруг через год она мне позвонила: “Я так полюбила ваше «Озеро», что мне захотелось на нем побывать. И вот теперь я купила там дом и счастлива! Спасибо за Плещеево озеро!”

Ездил в Боровск, Суздаль, Владимир. Знаменитые соборы возвышались среди толчеи старых черных домишек и бараков как белые парусники, облепленные грязным ракушечником. Казалось, эти города обречены на тихое угасание. Спас их туристический бум семидесятых.

Вспоминаю послевоенный Ленинград, куда я впервые приехал осенью 1948-го. Много было разрушений, но от этого то, что сохранилось, было еще прекраснее. Ездили в Териоки, в Репино – от дачи Репина остался один фундамент. Война была еще совсем рядом. Были на Валааме – вместо скитов только груды камней. Но самое страшное впечатление производил Петергоф. Вместо вокзала – голый черный скелет искореженной арматуры, только дыры от снарядов и пуль. От фонтанов не осталось и следа. Ничего еще не начинали восстанавливать, горько было смотреть.

Гоголь и декаденты

Все великие события были еще впереди, а пока шел 1952 год. Москва отмечала юбилей Н. В. Гоголя на фоне дела врачей-убийц. У нас в школе был объявлен конкурс на лучшую иллюстрацию по его произведениям. Я спохватился, как всегда, в последний момент, взял в библиотеке “Вечера на хуторе близ Диканьки” и сразу же остановился на “Вечере накануне Ивана Купалы”. Атмосфера этого рассказа, его мрачная мистика показались мне очень созвучными тому, что происходило вокруг в это время. Мне совсем не хотелось рисовать общепринятые подсолнухи и шаровары. Хотелось наконец выскочить за рамки школьного благостного “чистописания” и выразить свое, ни на кого не похожее размышление о жизни.

Все делали на конкурс по одной картинке, а у меня получилось штук 8-ю, точно не вспомню. Они выстроились в целостную серию черной акварели, 15 × 20 см и напоминали некую “раскадровку” для фильма.

Начиналось с солнечных, светлых листов, где герои то стояли под облаками, то шли в цветущих вишнях. А затем в эту идиллию вторгается темное зло в виде черта – Басаврюка, разъедает светлое пространство и в конце концов занимает его целиком. Экспозиция конкурсных работ занимала весь наш длинный коридор. Но я висел в самом центре, на отдельном фоне.

Организаторы выставки все премии решили присуждать по книге отзывов. Согласно подавляющему большинству этих отзывов, присудили мне главный приз – первую премию. Все меня поздравляли, особенно с тем, что я получу новый этюдник с красками, что было у каждого ученика недостижимой мечтой.

Вручение премий должно было состояться в тот же день вечером, на общем собрании в актовом зале. Но за час до этого приехал наш шеф, академик Соколов-Скаля, один из столпов соцреализма. Мой тогдашний педагог, партийный секретарь и большой интриган, обратился к нему со слезной жалобой. Подведя его к моим работам, он стал говорить: “Смотрите, что в школе творится! Награждают такие упадочные, пессимистические гадости! Формализм и декадентство, увлечение Врубелем! И за это дают главный приз! Где же Гоголь – певец народной жизни, где украинский колорит! И ученик этот – сын врагов народа, так что все не так просто!” Я сзади стоял, невдалеке, и все это прекрасно слышал. Вечером, на общем собрании, академик гремел с трибуны: “Позор! Государство дает вам деньги! А вы? Занимаетесь декадентством, формализмом, обожаете Врубеля – этого антисоветчика! Надо учиться у Репина, у Верещагина, с натуры работать! Позор!”

Короче, дали первый приз за какую-то скульптуру, второй приз еще кому-то, потом пошли третьи премии, штук пять, им давали книжки. В самом конце вызвали меня. Вручал наш завуч (Н. Башкатов) по кличке Бушприт (директора уже сняли), и вдруг – он выносит мне огромный тяжелый пакет, перевязанный веревкой, и шепчет на ухо: “Ты не расстраивайся, мы тебе твою первую премию сохранили. Всё тут! Только молчи!” А на следующий день все мои картинки были с выставки украдены учениками. У кого две, у кого пять осталось, а у меня – ни одной. Я даже сам осмыслить не успел, что я сделал, хорошо это или плохо.

Могила Гайдара

Летом 1952 года у нас была необычная летняя практика. Большая группа старшеклассников отправилась на Украину, за Днепр, в район города Канева. Днепр запомнился красивыми крутыми берегами, зелеными рощами дубов и каштанов на склонах.

Но мы направились мимо всей этой красоты в глухую плоскую степь, где в том году была страшная засуха, в селах стоял плач и стон: весь урожай пшеницы погиб, вместо золотых колхозных полей – бурая сухая стерня. А мы должны выдать патриотические картины с комбайнами, в духе Татьяны Яблонской. Что делать? Некоторые стали тему высасывать из пальца, по чужим образцам. Я хотел все же найти какой-то свой сюжет и по привычке побрел куда глаза глядят. Через пару часов блужданий по жаре вышел на высокий обрыв над Днепром. Увидел кирпичный дом, похожий на школу, подошел. Кругом пусто, все живое спряталось от солнца, но у крыльца школы сидит, как на картинке, седой старик в меховой телогрейке, курит длинную цигарку. Стали разговаривать, он оживился, я угостил его теплым армянским коньяком из фляжки, которую всегда носил в этюднике. Он мне насыпал жареных семечек. И так, слово за слово, вдруг он говорит: “А ведь здесь рядом погиб писатель Аркадий Гайдар. Я тогда, десять лет назад, уже сторожем был при школе, он у нас жил, потом ушел и погиб”. – “А как же погиб?” – “Да он из Киева к нам шел, когда немцы вошли и Крещатик взорвался. У него здесь был пулемет, ручной. Внизу у Днепра немцы днем купались голые, он разозлился и с обрыва их всех и положил из своего пулемета. Ну и его тут убили. Пойдем, покажу его могилу”. Пошли. На ровной площадке, в кругу пышных акаций, низкий холмик, весь в белых петуниях. В головах растет белая березка, и три девочки лет по десять-двенадцать что-то хлопочут вокруг, поливают, подметают. Уже завечерело, кусты темные, небо золотое. “Вот и сюжет!” – подумалось как-то сразу. Быстрей открыл этюдник и за полчаса намазал картонку – “схватил” колорит всей сценки. В общем, действовал по всем канонам реализма: от этюда – к картине. Мог ли я тогда подумать, что меня мой педагог обвинит в упадочности и что меня выгонят с живописи за абсолютно реалистическую картину?

В ноябре опять пришли с обыском, в связи с делом врачей. Очень удивились, что нашли одни газеты и журналы. Набрали два мешка “на изучение”. На этот раз были в штатском и ушли в 10 часов вечера. С ними был дворник, все тот же еще крепкий дядя Левон, что и в 1937, и в 1949 году. Когда я его увидел, был уверен, что уже пришли “забирать”, и, помню, долго еще не мог отойти. Мать жила в Петушках, но у нее не было ни адреса, ни телефона. Мне надо было с кем-то поделиться, и я ничего лучше не придумал, как позвонить маминой хорошей знакомой, Лидии Августовне. Поистине, что Бог ни делает, всё к лучшему. Оказалось, это просто замечательная женщина, с ясным, уравновешенным и мудрым взглядом на жизнь. С ней можно было говорить на любую тему. Они с матерью были одного возраста, сидели в одном лагере, но насколько же они были разные по характерам и взглядам; тем не менее любили друг друга искренне: на категоричность одной накладывались уступчивость и ирония другой. Всё не случайно: Лидия Отмар-Штейн – дочь царского полковника, до революции – коменданта Харбина, из потомственных немецких баронов. Судьба свела ее в годы революции с Дмитрием Фурмановым, она описана в его романе “Мятеж” под именем Раечки, секретарши командира. Она обладала большим чувством юмора и меня убедила с юмором смотреть на происходящее. Она жила у Земляного Вала, в коммуналке и вела по-немецки строгий, спортивный образ жизни. В свои шестьдесят лет бегала на лыжах, плавала, не курила, делала гимнастику “по Мюллеру”. Я до сих пор часто вспоминаю наши беседы. Лида рассказывала о Фурманове, о наивности и романтизме своих юных лет. “Знаешь, Виталий, жизнь груба, потому что она живая. А всё идеальное – мертво, оно живет только в книгах. Не верь книгам!”

На Арбате

В конце сороковых годов на старом, уютном и многолюдном Арбате было одно заведение, которое кроме скучной вывески “Фотография” обладало еще и собственным, по-старорежимному звучащим именем – “Свищов-Паола”. В окне первого этажа были выставлены большие черно-белые фотопортреты томных роковых красавиц и загадочных жгучих брюнетов – глядя на них, моя мать сказала: “Гнездо недобитых буржуев”. Располагалась эта “Фотография” прямо напротив Плотникова переулка, в старом доме, где жил один странный ученик нашей МСХШ – Боря Пашков, обладавший пышной гривой иссиня-черных волос и вечно горящими черными глазами, недоверчиво и как-то испытующе смотрящими на мир.

Однажды он пригласил меня к себе в гости. Крохотная комнатка с высоким узким окном во двор была снизу доверху увешана репродукциями картин всех эпох и стилей начиная с фресок Древнего Египта и кончая рисунками Обри Бёрдслея и каких-то неизвестных мне авторов стиля модерн. Я всегда, если чего-то не знаю, не стесняюсь задавать вопросы “в лоб”. “Кто это?” – и на меня посыпались неизвестные имена. Я-то думал, что, изучив Серова, Врубеля, Нестерова, знаю всё об искусстве. Но видимо, океан искусства бесконечен. “Вот смотри – Ходлер, вот Бёклин, акварели Родена! Вот мой любимый Фелисьен Ропс – «Женщина со свиньей». Вот только что купил у букинистов: такая смешная дама, почти карикатура – но как остро увидено. Густав Климт, «Даная». Вот русский наш, Сапунов, никто его не знает. А это Норвегия, Мунк. Называется «Страх». Вроде и нарисовано плохо – а как выразительно! Я их всех обожаю. Это все художники искренние, индивидуальные! Они не ученики послушные. Они не торгуют своей выучкой, а какие-то мысли выражают, думать заставляют!” – “Борь, это всё там, в Европе, а у нас – какие мысли! Хлеб, чай, картошка! Да у меня в голове – 101 километр, мать, ее прописка, паспортный стол, полковник Козырев…

“Ну и что, наплевать! Смотри кругом – какие женщины! Надо только их видеть!” – “Это какие же – которые шпалы кладут, сваи забивают?” – “Да, ну и что – они тоже люди! Вот Дон Жуан ко всем относился одинаково – и к графиням, и к служанкам! Вот за что я люблю эпоху модерна – она ценит каждого человечка, каждую личность, а не только князей и богачей. В модерне все равны – каждая уродина может стать моделью художника. Модерн, который у нас называют упадком, декадентством, – великая эпоха! Модерн показывает, что человек – часть природы, что он сродни и цветку, и дереву, и птице – потому что он часть органического, природного мира, а не только строчка в отделе кадров! У нас если ты директор или парторг – ты величина, человек. А если уборщица, продавщица – ты никто! А ведь каждая судьба – это только случайность. Вот ты сейчас – враг народа, а если бы твоя тетка-чекистка или твой отец-комиссар на Гражданской войне не отдали бы всю власть Сталину – где бы ты сейчас был? Наверное, меня бы в упор не видел! А по философии модерна все равны, и ни деньги, ни звания не важны для художника. Важно одно – талантлив ли ты, есть ли у тебя свой взгляд, свой почерк, свое лицо. Ненавижу я нашу скучную жизнь, хочу отсюда уехать куда-нибудь и тебе советую!”

Прошло лет тридцать. Мы с женой Таней были в Варшаве и однажды поехали в киноклуб где-то на окраине города. Поехали, чтобы увидеть новый фильм с Джеком Николсоном и нашей любимой актрисой Доминик Саида – “Поговорим о женщинах”, и вдруг вижу, в зале – Борис Пашков. Все такой же жгучий брюнет с густой шевелюрой. Разговорились: женат на польке, живет в Варшаве, счастлив. Про искусство не говорили. Мы обнялись и разошлись в разные стороны…

Судьба антиквара

Я уже два или три года проучился в художественной школе, когда в наш класс приняли нового ученика по имени Дима. Иногда делали такие исключения, когда директор не мог отказать влиятельным людям. Дима этот очень старался догнать класс, акварель давалась ему неплохо, а рисунок был совсем слабый. Как-то мы оказались на уроке рисунка рядом, рисовали натурщика. У него ничего не получалось, он очень нервничал и стал спрашивать у меня, как ему быть. Я уже прошел школу Н.К. Соломина и стал объяснять Диме, с чего начинать и т. п. Он, видимо, ко мне проникся доверием и через несколько дней стал приглашать меня к себе домой. Рассказал, что его отец очень любит искусство, коллекционирует японские гравюры и хорошие книги по современному искусству. Мы тогда еще понятия не имели, кто такие импрессионисты, Пикассо, Шагал. В Музее изобразительных искусств им. Пушкина вся история искусства кончалась на Курбе и Милле. А Дима обещал показать подборку книг издательства “Skira”, которые отец покупал в букинистических магазинах. Дима жил с отцом в новом сталинском доме на станции Новая в самом конце шоссе Энтузиастов, в отдельной квартире, что тогда было большой редкостью. Отец его был главным экономистом в каком-то министерстве. Это был пожилой (как мне казалось), грузный человек начальственного вида, с толстой нарядной тростью и громким барственным голосом. Имени его, каюсь, не помню. Он встретил меня настороженно, но когда выяснилось, что я тоже поклонник “японцев”, сразу подобрел. Но я видел только их репродукции в старых английских журналах “Studio”, и то в библиотеке им. Ленина. Поэтому когда у меня в руках оказался подлинный большой лист Хокусаи, знаменитая “Волна” – я чуть не задохнулся от восторга. Это было что-то божественное, совершенно фантастическое по мастерству и виртуозности исполнения. Я на всю жизнь проникся красотой настоящей графики, не уступающей по силе воздействия никаким другим искусствам. Потом пошли великие женские портреты Утамаро, пейзажи Куниёси и других японских мастеров. Загадочное и непостижимое искусство.

Всего в огромной папке было 150 листов, которые в конце XIX века привез из Японии еще дедушка Димы. Кроме гравюр, у них была уже большая коллекция японских нэцкэ, русский старый фарфор, много антикварных мелочей, большая библиотека книг по искусству, в основном итальянских. Я подумал, что, живя в такой обстановке, просто нельзя не стать художником. Отец Димы пригласил меня пройтись как-нибудь по антикварным магазинам. “Мой сын в этом ничего не понимает, а мне одному скучно”, – объяснил он. И действительно, несколько раз мы с ним совершили такие походы. Начинали обычно с “Метрополя”, затем Арбат, затем лавки на улице Веснина, на Смоленке, на Тверской. Отец Димы любил щегольнуть перед продавщицами своей эрудицией и знанием старины.

“Девушка, что ж у вас на этикетке написано – «Репетир XVIII век»! Это же явно начало XIX века”. Или: “Девушка, покажите мне вон того Гарднера! Да что вы мне Попова даете, не отличаете, что ли?!” Все продавщицы его узнавали и, по-моему, – терпеть не могли. Он познакомил меня со знаменитой Анной Федоровной в отделе гравюр на втором этаже “Метрополя”. Я общался с ней до середины семидесятых годов. Она считала, что у меня хороший вкус, и иногда даже звонила мне домой с какой-нибудь просьбой. Иногда мы заходили с отцом Димы в его любимое кафе “Артистическое”, где он подчеркнуто шумно, стуча тростью, здоровался с Масальским или Топорковым. Казалось, он знал пол-Москвы.

Но вот где-то в начале пятидесятых в школе, на переменке Дима с бледным перекошенным лицом тащит меня в уголок и говорит шепотом: “Отца арестовали! Обыск был – всё забрали! Все гравюры, все коллекции, книги, все его вещи!” Мне вдруг показалось, что в этих словах – вся суть ареста. И как-то машинально говорю: “Не плачь, я думаю, его ненадолго забрали – выпустят! Он им не нужен!” Проходит два или три месяца. Опять на переменке Дима бросается ко мне, радостный: “Выпустили! Ты точно угадал! Заставили отказаться от всего!” Я потом как-то позвонил поздравить с возвращением. Отец Димы сказал каким-то не своим, чужим, тихим голосом: “Лучше бы они меня расстреляли”. Вскоре он скончался от инфаркта. А еще через год, уже окончив школу, Дима повесился.

В конце восьмидесятых я спрашивал в Музее Востока про эту коллекцию гравюр, там ее не было.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?