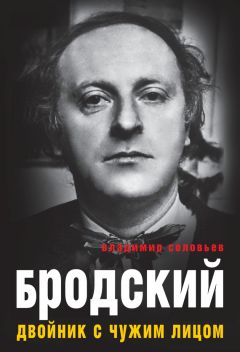

Текст книги "Бродский. Двойник с чужим лицом"

Автор книги: Владимир Соловьев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Да, 2 июня 1972-го. Мы с Володей только что вернулись из скоростной союзписательской поездки по Финляндии – Швеции. Впервые побывали за границей, на вожделенном Западе. Глотнули неразбавленной, как озон, свободы. Обалденно. Райские, признаться, ощущения. Доделываем срочно брошенные на одиннадцать дней дела. Звонит телефон. Ося Бродский – попрощаться, 4-го улетает в Вену. Как обухом. Еле трубку удержала. Знала, прекрасно знала, что его турнули из страны, но просчиталась в сроках. «Ося, пожалуйста, мы к вам едем» – «Ничего не имею против».

И вот мы в его заветной «берлоге». Уясняем – последний раз. Как-то провели здесь целую, до рассвета и первых троллейбусов, ночь. Ося нехорош. Угнетенный, растерянный. Напрочь уперт в трагедию. С кривой улыбочкой показывает обмененные ему доллары. Тут же – популярный набор фотографий цветов и растений России. Предъявляет стопку книг, которые берет на чужбину, – все о старом Петербурге: Лукомский, Анциферов. Читанные-зачитанные. Поглаживает обложку «Души Петербурга». Еще не уехал, а уже ностальгирует.

Мы с ходу, наперебой: Ося, не бойтесь, не страдайте так, все будет хорошо, будет просто замечательно – и впариваем ему наши идиотские восторги от заграницы.

К слову: поездка и в самом деле была сказочная. С нами там случались – что ни день – чудеса. Деньги ихние, похожие на цветные картинки, сыпались с какой-то замшелой стены. И – прочая легкомысленная восторженная дребедень. Ося слушал внимательно и, как ни странно, с личным интересом.

Что-то спрашивал, вникал сочувственно и на полном серьезе. До меня дошло невероятное. Мы, считавшие его знатоком западного мира, записным американофилом, в приятельстве с массой иностранцев и пр., были для него единственными достоверными вестниками «оттуда». Куда он, как оказалось, вовсе не собирался, тем более безвозвратно.

– Нет-нет-нет! Не было такого позыва, такого соблазна. Мысли не допускал. Наоборот, совсем наоборот. Задумывал поплотнее, ну, понаглее, что ли, т. е. нажимая на свои липовые права, осесть в отечестве. Этот год был для меня самый лучший, самый лучший. Стихи писались изумительно, с Нового года и далее – безостановочно. Подумал даже, что такая хорошая инерция пошла – удачи, успеха, толковости… ну не инерция, ненавижу всякую инерцию в работе, а такой импульс зрелости, когда уверен, что выйдет хорошо, выйдет отлично, на все сто. О стихах, вестимо. У меня были планы на этот год, на следующий. Дальше никогда не заглядываю.

(По сути верно, по словесному облеку – процентов на семьдесят.)

Резко оборвал меня, спросившую, где он там, на Западе, собирался приземлиться:

– Откуда я знаю! Разве в этом дело? Главное – не куда, а откуда!

Как же, говорю, полонез Огинского «Прощание с Родиной». Только тогда Ося заржал. Не в родине тут было дело. О самом главном, что поедом ело его – что стишки лишатся ежедневной подпитки родной речью, о страхе потерять русский язык, – не говорили.

Уезжал он – в никуда, неизвестно к кому и зачем. Вену изобразил, кривляясь, дирижером с палочкой над вальсами Штрауса. «Но и ваш любимый Моцарт там же». – «Знаю, знаю, ну и что?» Трудно было его раскрутить – в таком пребывал напряге. Как могли, любыми дешевыми штуками, мы его утешали. Отвлекали, снижали на тормозах его неописуемую трагедию. Так протрепались, с бурными интермедиями – Ося, понятно, не мог сидеть на месте, – часа три, а то и больше. Удивляло – за все это время ни гостя, ни телефонного звонка.

Ближе к концу сказал, с нажимом, что написал письмо к генсеку. Показал и дал прочесть. Машинопись, адресат помнится так – Кремль. Л.И. Брежневу. Пока – без подписи. Сам текст – вполне цивильное, без проклятий, но с укором и загадочное – ввиду адресата – моралите на тему «сам живи и дай жить другим».

Тут я – каюсь – и ввернула, не подумав:

– Это, Ося, на деревню дедушке – ни до Кремля, ни до Брежнева не дойдет.

Не поняла, что письмо – открытое, широковещательное – всем, всем, всем, urbi et orbi. Что таким – историческим и патетическим – жестом Бродский предваряет свою заграничную судьбу. Умно и дальновидно рассчитывает будущее. А у меня – страсть сводить на землю любую высокопарность. Ну не дошло до меня.

Пауза. Ожидали взрыва. Но Ося так смутился – будто ушатом холодной воды. И тут же убрал листок.

Когда позднее, по «вражьим голосам», это его открытое письмо Брежневу подавалось как спонтанный отчаянный жест поэтаизгнанника в момент изгнания из страны, т. е. 4 июня, мы с Володей посмеивались – читали письмо днями раньше.

Ося долго не отпускал нас. Ему было не напрощаться. Не с нами лично – и навсегда. Ужасно не хотел остаться наедине с собой, в кромешном одиночестве.

Прощались много раз – в его закутке, в узейшем коридоре, на лестничной площадке. Наконец Володя протянул ему, окончательно прощаясь, руку. Ося маячил какой-то весь смятенный. Я рванулась и обняла его. Он ответно приник и уткнулся мне в волосы. Когда я попыталась отстраниться, Ося попридержал меня, справляясь со слезами. Всхлипнул, как бы закашлялся и отскочил в сторону, вытирая пальцами глаза. А говорил, что никогда не плачет.

Плачущий Бродский – зрелище не из легких.

Летний сад: рвануть по газонам!От последней, в Ленинграде, встречи с Бродским перехожу к самой ранней, детской, случайной и персонально не осознанной. Незабываемой, однако, до сих пор.

Но сначала – ключ к разгадке предлагаемого читателю пазла из био Бродского. Все его родственники – исключительно с материнской стороны (мать в девичестве – Мария Моисеевна Вольперт): разветвленный, но и семейственно тесный клан Вольпертов. От отца, Бродского, – никакой родни.

Итак, мне – десять лет, на дворе, стало быть, 1952-й. Холодный, как часто тогда, помнится, со сквозным ветром и еще мелколистый по садам и скверам май месяц.

Моя соседка по коммунальной квартире – Лялька (Лариса), на четыре года старше, берет меня с собой в путешествие – на троллейбусе в неблизкий Летний сад. Лялька уже давно, по настоянию родителей, да и по личной доброте и воспитательской страсти, опекает меня, девочку из неблагополучной семьи. И мне не впервой ездить с ней по городу, в музеи и даже в Александринку, где служит Лялькина мама – актриса Анна Григорьевна Лисянская.

Лялька принадлежит – не прямым родством, но приемным, – к разнопоколенному семейству Вольпертов, разместившихся «по-царски» (незло комментируют соседи) на всей парадной стороне нашей коммуналки – три громадные комнаты, с балконом, с высокими – на Московский проспект – дворцовыми окнами (дом старинный, в классическом стиле, памятник архитектуры). Остается добавить, что на Ляльке лежала повинность принимать и развлекать дома и навещать по разным адресам младших отпрысков разветвленного семейства Вольпертов.

Вот мы идем к Летнему саду, подобрав по пути – и к большому моему неудовольствию (испорчена прогулка!) – мальчишку постарше меня – предположительно, из опекаемых Лялькой родственников. Пацана в лицо не помню, но оценила – в защитных целях – молниеносно: не из дворовых хулиганов, одет прилично, чисто, мамин-папин сыночек, не будет бузить, драться и задаваться. Мальчишка был хмур, дулся, все еще злился, что вытащен насильно на прогулку под присмотром.

Воспитанная Лялька нас представила: Ося – Лёлька. Никакой реакции с обеих сторон. Меня этот Ося полностью игнорировал – как ничтожную презренную малявку.

Они впереди, я плетусь сзади. Ося не может идти по прямой – дергается, кривляется, забегает вперед, хихикает, когда Лялька взывает к дисциплине. Хуже того, перебегает, не глядя, улицу. Этак мы и до сада не дотащимся.

Но Лялька, с задатками наставника, знает, как осадить неуемного мальчишку. Хлопает в ладоши, призывая к вниманию: «Ося, Лёлька, как интересно – вы оба картавите. Но кто из вас картавит лучше?»

Мальчишка так и обомлел, залился краской (отлично помню) – видно, стыдился своей картавости, наверное, в школе задразнили. Как и меня – пока соседка-артистка Лисянская (тетя Аня) не убедила, что я не картавлю, а замечательно – артистически – грассирую, как истый француз, и это дар, а не дефект и стыд, как считали в школе. И что у них в театре в каких-то пьесах артистам требовалось картавить, а – никак. Приходилось «играть в картавость», а это – ой как трудно без фальши!

Короче, мальчишка был мгновенно усмирен, получил разъснения, усвоил правила, вошел в азарт (узнав, что я – рекордсмен по грассированию). Мы отошли в сторонку, и тут же, на улице, состязание в наилучшую картавость состоялось. Ося был первым и сразу слинял: как-то мутно, невнятно прокартавил «Карла и Клару» и срезался на действительно трудной, требующей волевого усилия, а на вид простейшей скороговорке «На дворе трава, на траве дрова». Он не грассировал, он просто картавил – заурядно и тускло, не раскатывая звонкую «р».

Зато какое яркое, раскатистое тройное «р» выдала я! Как артистически, как победительно грассировала! Мальчишка с его гонором был посрамлен, разбит в пух и прах. До сих пор у меня, давно не картавившей, застрял в горле этот щекочущий торжествующий рокот.

Мы входили в Летний сад. Помню сквозные, гудящие от ветра аллеи. Присыпанные шлаком лужи. Хруст мелкого камня под ногами. Ничего интересного. Мы все продрогли под этим ветром. Солнце не грело совсем. Белые дощечки, воткнутые прямо в дерн: «По газонам не ходить!»

Тут все и началось. Мальчишка, не говоря ни слова, врезался в запрещенный газон и помчался по нему, отмахнув нам – а ну, за мной! – и мы побежали! По сырой, еще не просохшей, по жирной и чавкающей земле, облепляющей ноги, задыхаясь, чертыхаясь, припадая к грязи, но упорно, как заводные, бежали вслед за мальчишкой. В спину неслись свистки – непрерывно, чудились крики, угрозы, топот преследования. Помню горючую смесь ощущений – страх и восторг, ужас и ликование. Лялька кричала:

– Оська, остановись! Слышишь, о-ста-но-вись!

Куда там! Оська, продравшись сквозь кусты, ринулся, через другие кусты, к следующему газону. И мы – за ним! Свистят, кричат, гонятся за нами.

Отмахав беспамятно полсада, вылетели на набережную, направо и в какой-то спасительный проулок. Лялька бесилась:

– Ненормальный – дурак – идиот!

Мальчишка смеялся и кривлялся. Кажется, Лялька обещала родителям не говорить. Довели до дома или сам дошел – не помню. Долго еще – только взойду в Летний сад – вспоминала тот сумасшедший пробег по газонам. А потом – забыла.

Со второй-третьей встречи с Бродским вспомнила: «Вы, случайно, не тот Ося..?» Усвоив подробности, Ося расплылся в улыбке (опускаю лирическую часть):

– Хулиганом не был. Был, как бы поточнее, отчаянный. Бунтовал. Против школы, против отца, против всех запретов и правил. Такой бунтарский период, да? – нарывался, дико рисковал, а степень риска не схватывал… по малолетству. Думаете, только тогда, с вами, я в Летнем саду буйствовал? Как бы не так! – и до и после. Прогуливал школу, летел в Летний сад и – нарывался. Разработана была такая боевая, что ли, операция под кодовым названием… вроде «рвануть по газонам» или «протаранить Летний сад». Сторожа меня уже в лицо знали. Разве не смешно! Гуляю прилично с отцом в воскресенье – чин-чином, статуи, боскеты, – а охрана на меня с подозрением косится. Приглядываются. Ну и завязал. Испугался, наконец.

Не люблю вспоминать себя тогдашнего. От одиннадцати до четырнадцати, да? Я с собой не слаживал, я сам себя не сознавал, не понимал себя, не воспринимал как личность, как отдельную личность. Ужасно! Я просто не знал, кто во мне живет, чего он хочет, что еще может выкинуть. Трудно было жить с собой, очень трудно – мучительно!

Все это, конечно, приблизительно я излагаю. Очень важные, центровые Осины мысли. А вот – дословно.

Не удержалась, напомнила, как переплюнула его в картавом состязании – на подходе к Летнему саду. Ося – задиристо – мне:

– Но вы не картавите.

– Сейчас – нет, школьный логопед исправил.

– А я до сих пор прекрасно грассирую.

– И вовсе не грассируете, а заурядно, вульгарно картавите.

– Нет, грассирую, грассирую, грассирую – слышите? Я – француз, француз, француз! А не какой-то там душный еврей!

Держал за факт, что картавят евреи – такая родовая, племенная отличительная их черта.

И – взрывная волна чудовищной картавой какофонии! Мне кажется, что Бродский, с его победительным – всех и во всем – импульсом, так и не простил мне того давнего, детского картавого – над ним – превосходства.

Он носил меня на рукахДействительно носил, и дорого же мне обошлось это его не прошенное галантное рыцарство!

Но сначала о наших с Володей совместных днях рождения. Нас угораздило родиться в один год и месяц, с разницей в пять дней. И мы устраивали день рождения между 20 и 25 февраля, чтобы званый день пришелся на субботу. Каждый год – новый срок, что смущало и сбивало с толку наших друзей, не знающих, когда нас поздравить и когда пожаловать в гости.

Куда те дни девались, ныне

Никто не ведает – тире, –

у вас самих их нет в помине

и у друзей в календаре, –

напишет Бродский в посвященном нам стихотворении.

Обычно к нам заваливалась, тесня литературных людей, хохочущая, искрометная – в шутках, анекдотах, импровизациях, комических сценках – театральная молодежь (Володя работал завлитом в ТЮЗ’е), и день рождения превращался в дурашливое, потешное, ликующее смехачество.

В 68-м круто изменилось. Вместо артистической жизнебуйственной гульбы – театр одного актера. Ося Бродский напросился к нам на день рождения. Именно напросился. Нам бы в голову не пришло позвать его, практикующего тогда высокий стиль в обиходе, на наш развеселый сабантуй. К тому же мы встречались с ним на днях рождения общих друзей – вроде бы эта струна в наших отношениях уже прозвучала. Оказалось, Ося, прознав о наших многолюдных сборищах от Яши Гордина, позвонил Володе и пожелал присутствовать.

Мы были польщены, хотя прекрасно понимали – Бродский ищет, чисто животным чутьем, новую аудиторию для своих стихов. Он был непечатный поэт, по жизни, в обществе – изгой и отщепенец, но обречь свои стихи на изгойскую тупиковую участь не соглашался никак. Всюду, где только мог, по квартирам, по телефону, при любом стечении публики, он читал стишата. Его не печатают – так он сам добывал себе читателя в виде слушателя, как сам, при крутейшем зажиме, брал себе свободу и писал стихи как хотел, безоглядно и вдохновенно.

И Бродский зачастил к нам – четыре года подряд, на пятый – в 72-м – не смог, отделался подарочным стишком.

Отныне наши деньрожденческие вечера разыгрывались по единому сценарию. Бродский всегда запаздывал. Собиралось общество. Народ самый разный – тут и основное ядро литераторов-друзей, которые знали Осю, и Ося знал их, и пестрая, постоянно меняющаяся публика – артисты, художники, режиссеры и всякий пришлый интересный народ. Знакомились, оседали за столом, оценивали еду-питье.

И тут – телефонный звонок. Ося извиняется за опоздание, просит сообщить адрес, который прекрасно знает – много раз бывал у нас по самым разным своим надобностям. Но ему важно было возвысить себя – за счет хозяина дома как случайного незнакомца. Да просто набивал себе цену – чтоб ждали. И Володя с досадой, в любознательной тишине, диктует, как к нам проехать. Такими риторическими приемами – опозданием, ожиданием, внезапностью – Бродский разогревал, возбуждал, морочил публику перед выступлением.

Вот он появляется – с улыбочками, с ужимками, извиняется прилюдно, что без подарка, хотя и так всем ясно, что самый ценный, ну просто драгоценный подарок – он сам. Скромно подсаживается к столу – ему уже заготовлено «ораторское» место, интуитивно схватывает общий – к нему – настрой: дружественный, ласковый, почти любовный. Много говорит, мало ест, совсем не пьет.

Мне слово. Согласно неписаному – а впрочем, самим Осей подсказанному, скорее все-таки внушенному – сценарию.

Прошу почитать стихи. И Ося, поломавшись немного, с третьего-четвертого захода милостиво соглашается.

Встает. Начинает спокойно, но вот – от строки к строке – распаляется, разгоняя в себе вдохновение, и уже пошло-поехало – по нарастающей – это его коронное, хватающее за душу, отчаянное вопление – до крика, до исступления. Выкладывался на всю катушку. Дико нервничал, сильно потел. Помню подмышечные полукружья на его светлой рубашке. Происходил мощный выброс несомненно творческой энергии.

Читая на публику, да еще так импульсивно-интенсивно-запальчиво читая, Бродский неизменно пропускал, сглатывал слова, строки – не потому, что забыл, а – бракуя себя, на ходу исправляя. Прилюдные его декламации были не совсем альтруистичны. Была потребность «проветрить» новый стих. Не дать застояться, закоснеть, свернуться улиткой. Голосом он устраивал своим стихам генеральную репетицию – перед тем, как пустить их в свет: в самиздат, а потом и в тамиздат.

У нас неизменно принимали Бродского на ура. С восторгом, с изумлением, с литаврами. Понятно, другим поэтам, бывавшим у нас, его блистательный триумф был не в радость. Никто из них – при нем – не решался выступить с чтением стихов. Тогда как без него – решались. За одним, правда, исключением. Когда прибыл из столицы Женя Евтушенко и мы пригласили на него Кушнера и Бродского, и состоялся тот удивительный турнир поэтов.

Обычно Ося, по собственному почину, читал пару-тройку новых стишат. Не все его стихи проходили потом визуальную проверку – чтение на глаз. Но когда читал – не замечалось, все насквозь гениально.

Потом публика, в ажиотаже и наглея, требовала еще стихов. Даже заказывали на свой выбор. И Бродский – все в том же беспощадном, все силы и нервы выматывающем, ритме – читал до изнеможения. Бывало, что и целый час. Безостановочно.

Водилось за ним свойство – восстанавливаться – из полного упадка – буквально за минуты. Вот он валится, вусмерть измотанный, на свое «ораторское» место – в любовь-заботу-ласку благодарной, виноватой, пылко раскаянной публики. Усталости как не бывало! Снова – в ударе, в своем обычном напряге, свежий и крепкий – оживотворенный! Остаток вечера проходил «под знаком» Бродского – как бы в непрерывных отблесках, эманации его притягательной, да что там – обворожительной! – личности. Всегда сидел до конца, уходил со всеми.

Наши дни рождения обращались в поэзовечера, или, если Ося был в особенном ударе, в поэзоконцерты. Если раньше наши гости приходили все-таки «на нас», то в изображаемое время – «на Бродского», оттесняя виновников торжества на задний план, что ни Володе, ни мне было не в обиду. Доходило до смешного – малознакомые, а то и вовсе незнакомые набивались, навязывались в гости, чтоб только повидать и послушать недоступного, непечатного, опального Бродского. Если ему тогда требовались поклонники, приверженцы, да просто свежий внимающий – не обязательно понимающий – слушатель, у нас он их находил сполна. Полюбил к нам ходить. Называл наш дом – «литературный оазис в ленинградской пустыне».

В 72-м наблюдалось у нас, на дне рождения, особенное многолюдство. Человек тридцать – самого пестрого разбора. Бродский позвонил, как всегда, в последний момент – когда расселись за столом и пошли первые тосты. Извинился – прийти не сможет. «Нагрянули иностранцы – не вырваться». Мог бы, конечно, оповестить заранее. Без театральных штук. Как ни странно, сорвать нам вечер ему не удалось. Один из самых лучших, удавшихся дней рождения.

А свой подарок – стихотворение – Ося вручил мне лично. Заскочил в «Аврору», в мой отдел прозы, сел напротив (начальство, как всегда, отсутствовало), попросил бумаги и быстренько сотворил стишок. Вот этот: «Позвольте, Клепикова Лена, пред Вами преклонить колена…» То ли экспромтом, то ли сочинил заранее и держал в голове.

А на руках Бродский носил меня в один из наших дней рождения, где он читал стихи. То ли в 70-м, а может, в 71-м.

Ося мощно наступал на аудиторию, захватывая ее. Застольный сосед, бывший мой учитель литературы, напросившийся на Бродского, реагировал своеобразно – от смущения, от волнения то и дело наполнял стакан почему-то мне, а не себе. И, впервые в жизни, я вырубилась. Дальнейшее – со слов очевидцев. Ося первый спохватился: «Где Лена?» Нашли меня без проблесков сознания прильнувшей к боковине нашей диковинной, из XIX века, медной ванны. Ося немедленно предложил вывести на свежий воздух. Оделись, тщательно – под наблюдением Бродского – закутали меня и сволокли с последнего, четвертого этажа на улицу, в мороз и снег. Здесь Ося, опять же со знанием дела, стал приводить меня в чувство – растирал лицо снегом, уговаривал глотнуть горстку снега, экспертно налаживал глубокое дыхание. Все впустую. Сопровождение, включая мужа, возроптало. Надоело возиться со мной. Да и февральский мороз кусался. Невдалеке, на снегу, маячили две черные фигуры – закоченевшие топтуны, кагэбэшная свита Бродского. И Ося, сострадая, предложил вынести им по стаканчику: «Замерзнут насмерть, и будет на моей совести».

Предполагалось: как совместными усилиями сволокли по лестнице вниз, так и – поднатужившись – купно втащить наверх. Но Ося растолкал всех и, взгромоздив на руки, понес меня (в пудовой зимней оснастке) по нашей крутейшей лестнице и без передыха на высоченный четвертый этаж и (как говорят) с видом победителя в атлетическом состязании, внес в дом, в комнату, на кровать – только тогда остановился. И как ни в чем не бывало – с ходу вошел в развеселое застолье. Долго я угрызалась, терзалась – а ну как сорвал больное сердце? надорвался до травмы? Уж эти мне его мужские, самцовые победительные страсти – всегда быть первым, обгонять всех, прыгать выше головы! Никогда не считала его здоровяком. Видала – и не раз – киснущим, понурым, квелым – да, в той самой болезной, неистребимо советской – под рубашкой – сиреневой телогрейке.

Наблюдая мои страдания, Соловьев посоветовал в шутку сочинить мемуар о Бродском и назвать «Он носил меня на руках».

Вот и называю.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?