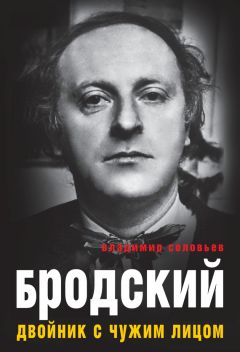

Текст книги "Бродский. Двойник с чужим лицом"

Автор книги: Владимир Соловьев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Три еврея, или Утешение в слезах. 3 главы из «Романа с эпиграфами»

Глава 10. Отщепенство – 1969Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ, – это вопрос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще одного хорошего поэта, а в другом. ИБ производит модернизацию русской литературы и в смысле оснащения ее новыми средствами, и в смысле ее общего одухотворения. Поэт не имеет читателей, он создает их – образует, растит, толкает и форсирует их сознание. С неизвестностью ИБ сознание русского читателя отброшено на несколько десятилетий назад – это количественно, а качественно еще дальше. Если бы его напечатали в этом, 1969 году, может быть, было бы уже поздно; через несколько лет будет совсем поздно: читатель должен расти вместе с поэтом, запаздывая, отставая, догоняя. ИБ надо узнавать по крайней мере с «Шествия», которое, скажем, мне – и, думаю, что и ему сейчас, – не нравится. Хронологическое совпадение необходимо – трудно предположить, что развитие, происшедшее в таком большом поэте в течение десяти лет, читателем может быть осилено быстрее и как готовый результат. Известно даже, как Пушкин, обогнав читателей, остался к 30 годам без них, а уж тем более, когда вся работа происходит незримо от читателей: ИБ.

ИБ словно бы и это предчувствует – его стих оглушителен, резок, императивен, агрессивен и настойчив до назойливости. С читателем он сражается – это он за читателя сражается. А похоже это больше всего на битву Дон Кихота с ветряными мельницами… Не знаю, побеждает ли всегда гений, да и что значит его победа?

Победа – в товарищах, в соратниках, в учениках, в участии, в возглавлении национальной культуры. Этого – увы! – ему не дано. Через полвека его напечатают – ни ИБ, ни нас, его современников, не будет. Чем станет ИБ тогда? Загадочной Атлантидой, следов которой нет в других культурах? Таинственной страницей из навсегда утраченной, а точнее – и трагичнее, – так и не написанной книги?

И напишет ли ее кто-нибудь и когда-нибудь?

Одна надежда – глухая, слепая, парадоксальная – на его ленинградских эпигонов: не послужит ли их плагиат к распространению ИБ, пусть в упрощенном и искаженном виде, к вящей его славе? В конце концов, литературный вор – это преемник и продолжатель… Однажды я написал, что поэт исполняет роль, эскизно уже набросанную Историей. Это верно по отношению к Некрасову, Блоку, Маяковскому, Бальмонту, Евтушенко и нисколько их не умаляет. Это неверно по отношению к Пушкину, Тютчеву, Баратынскому, Мандельштаму, Пастернаку – они незаменимы, и не будь их, развитие и сознание наше было бы иным. Неверно это и по отношению к ИБ. Но достанет ли устного предания? Может быть, стихи ИБ необходимы читателю, который через пять лет напишет свой первый опус – все равно, в прозе или поэзии. Не зная этих стихов, он будет иным. В том-то и дело, что осознаваемое нами постфактум как столь необходимое – ввиду детерминистского устройства нашего мышления – появление того же Пушкина на самом деле – вот парадокс! – обратно пропорционально потребности в нем русского общества, и не появись он, его отсутствия никто бы не обнаружил.

В этом смысле я и говорю о трагедии русской культуры в связи с тем, что в ней все-таки нет ИБ. Это иное, чем то, что не печатают Солженицына. Последнее скорее недоразумение и драматически воспринимается только в политическом плане.

Впрочем, трагедий нам не занимать, и означенная – лишь капля в море: снявши голову, по волосам не плачут.

Меня интересует не эмоциональная, а теоретическая сторона этой трагедии.

Речь идет об искусственной дискретности, о вынужденной прерывистости русской культуры. К чему приводит запоздалое знакомство даже не с гениями, а с талантливыми прозаиками, скажем, 20-х годов, можно судить по искаженной и все-таки вторичной судьбе талантливых писателей 60-х годов.

Спор ИБ – с великими, а не с пигмеями. Он должен был бы изменить и общее течение, и общий уровень нашей культуры, направить ее в мировое русло. Потому что весь XX век Россия поражает мир экзотикой – от «Половецких плясок» до необычных судеб Григория Мелехова, доктора Живаго и Ивана Денисовича. Но в том-то и дело, что все это черты России, а не культуры – обыденность, а не взлет. Недостаточно поражать, надо участвовать в общем движении.

Кстати, уж коли зашла речь о плясках, Сергей Дягилев это понял. Масштаб его личности – мировой, посему и реформа балета – всемирная: от провинциальных опытов мирискусничества в «Русских сезонах» он, рассорившись с прежними друзьями, с Фокиным, с Бенуа, даже с Бакстом, перешел к реформе европейской, а потом – посмертно, с помощью Баланчина – и американской хореографии.

Здесь пора, наконец, вспомнить о Ломоносове – ИБ выступает в схожей роли; вот почему речь идет не только о поэзии, но и о культуре. ИБ изменяет русский язык «от пейс до гениталий» – сочетание немыслимое (не у других поэтов, а в русском языке до ИБ). Он объединяет мнимо высокое с мнимо низким, ибо есть высоты, на которых иерархии не существует, уравнивает мозг с пахом, иврит с латынью. Его решительность потрясающая – так прыгают с парашютной вышки без парашюта. Пусть даже с парашютом, но впервые – как в пропасть, опрометью, закрыв глаза и затаив дыхание, замирая от страха и счастья и не надеясь, что над тобой раскроется спасительный купол. Пах и мозг, пейсы и гениталии, рай и параша – вещи столь же несовместные, как гений и злодейство; невозможные, непредставимые ни в русском языке, ни в советской поэзии, ни в нашем обществе.

Нужен гений, чтобы несовместное совместить, столкнуть и высечь между ними искру нового смысла.

Нужен гений, чтобы совместить гения и злодейство. Дополнительный гений – помимо того, что служит частью пушкинской антитезы.

Другое имя – Набоков с его трагическим уходом в чужой язык и не менее трагическим возвращением в русский – в русской «Лолите». Вот его полные скорбного торжества слова:

«Телодвижения, ужимки, ландшафты, томление деревьев, дожди, тающие и переливчатые оттенки природы, все нежно-человеческое (как ни странно!), а также все мужицкое, грубое, сочно похабное, выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски; но столь свойственные английскому тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная перекличка между отвлеченнейшими понятиями, роение односложных эпитетов, все это, а также все относящееся к технике, модам, спорту, естественным наукам и противоестественным страстям, становится по-русски топорным, многословным и часто отвратительным в смысле стиля и ритма. Эта неувязка отражает основную разницу между зеленым русским литературным языком и зрелым, как лопающаяся по швам смоква, языком английским: между гениальным, но еще недостаточно образованным, а иногда и достаточно безвкусным юношей и маститым гением, соединяющим в себе запасы пестрого знания с полной свободой духа! Свобода духа! Все дыхание человечества в этом сочетании слов».

Слова эти имеют причиной не отчаяние, а возникли как результат – вот что мне пришлось преодолеть! Преодоление языка, толчки, чтобы сдвинуть слово с мертвой точки, чтобы не дать ему окостенеть, чтобы оно, как душа наша, отрывалось бы иногда от тела, от предмета, от вещей реальности. Вот о чем помышлял Осип Мандельштам, а вслед за ним ИБ. Эманация и эмансипация слова, его свободное парение между духом и материей – скрещивая культуры, делая русскому языку зарубежные прививки, ИБ завоевывает для родного языка свободу духа, ибо вчерашняя свобода – это сегодняшняя неволя.

Ввиду полного отрыва от читателя есть здесь своя опасность – полного отрыва от культуры: порою стихи ИБ кажутся переводом, а не подлинником, подстрочником, а не оригиналом. Дело, конечно, не только в головокружительном новаторстве ИБ, но и в традиционности русской культуры. Такие истории, кстати, в ней уже случались – художник XVIII века Иван Фирсов обладал первоклассным, европейским талантом, но России остался чужд и остался в ее культуре гадким утенком, в котором никто так и не признал прекрасного лебедя. Альбинос, изгой, отелло (с маленькой буквы, конечно). Для ИБ спасение, что он поэт, а не живописец: он имеет дело со словом, от Дездемоны он требует не верности, но общедоступности. Латынь притягивается у него матом – как магнитом. В отличие от артистичного и блестящего рационализма Набокова ему в помощь еще и повышенный иудейский сенсуализм. Но отщепенство маячит на горизонте все равно – не моральное, а культурное, не политическое, а географическое: опасность полного и окончательного разрыва с русской культурой.

Бывает, инородное тело, оказавшись в чужой среде, взаимодействует с ней, а бывает – ею отвергается.

Мы помним, что произошло с Луи Вашканским, самоотверженным пациентом доктора Барнарда – при трансплантации сердца: отторжение.

Это уже трагедия поэта, а не человека. Другое дело, что гений, быть может, не подчиняется общим законам, а создает собственные. Но это еще вопрос и это уже другой вопрос, и решать его надо в другой главе – на конкретном материале стихов.

Глава 11. Сравнительные жизнеописания не по ПлутархуВсе были между собою взаимно знакомы, и все взаимно уважали друг друга.

Достоевский

Коротко говоря, человек, создавший мир в себе и носящий его, рано или поздно становится инородным телом в той среде, где он обитает. И на него начинают действовать все физические законы: сжатия, вытеснения, уничтожения.

Первый вышел красный, весь, как кожа, косматый; и нарекли ему имя: Исав.

Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава; и наречено ему имя: Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они родились.

Дети выросли, и стал Исав человеком, искусным в звероловстве, человеком полей; а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах.

Быт. 25: 26-27

В Комарово, в Доме творчества, где мы пасли своих детей в зимние каникулы, мы каждый вечер собирались у кого-нибудь в комнате, пили, болтали, травили анекдоты. Мы – это целое сообщество, гордое своей связью, сплоченное, спаянное личным и идейным единством. Такой связи нет ни у кого из наших соседей, писателей-побратимов. Чуть ли не каждый из них тайно нам завидует и почтет за честь, если однажды будет приглашен на наши вечерние посиделки, о которых, конечно, всем известно. Мы редко кого и редко когда приглашаем, потому что боимся нарушить нашу целокупность, которая и так, если говорить начистоту, давно уже трещит по швам. Комаровский этот наш дружный зимний заезд демонстративен, хотя демонстрация, увы, отстала от того, что мы демонстрируем, запоздала по времени, и только на сторонний взгляд может показаться, что мы – это мы.

Наши здешние посиделки, я думаю, должны своей ежедневностью вконец исчерпать наши отношения, потому что они факсимильно (и по составу, и по структуре) воспроизводят наши же дни рождения, но те бывают раз в году, по кругу, в сумме пять-шесть раз в году, а здесь день за днем, каждый вечер, а видимся – так по многу раз в день: лучший способ поссорить людей между собой – заставить их жить совместной жизнью. Бог здесь ни при чем – строительство Вавилонской башни само по себе поссорило незадачливых строителей.

Наше единство – мнимое, наша общность – фиктивная. Мы обманываем самих себя, но, кажется, наш обман уже раскрыт нами – всеми вместе и каждым в отдельности. О боже, как скучны стали наши дни рождения и как веселы бывали они прежде! Или только мне они скучны, и зря я говорю от имени других?

Или я сам себе скучен?

Передо мной маячит пример Бродского – он первым вырвался из этой элитарной целокупности: не потому, что по натуре перебежчик, а в силу конституционной своей специфики. Спустя несколько лет за ним последую и я, но по иной причине: трудно критику судить-рядить о литературе, предполагая, что вся она сосредоточена на территориальном пятачке нашего арзамаса, а за его пределами хоть шаром покати, ничего нет, сплошная tеrrа incоgnitа. С некоторых пор меня начинает все больше раздражать, что мы замкнулись в своем кругу, читаем исключительно друг друга, волочимся за женами друг друга, а иногда так даже уводим их. Короче, варимся в собственном соку. Мы – это отечественная литература; кроме нас, никого в ней больше нет.

Позже я пойму, что наш кружок – не единственный, их множество, и каждый претендует на единственность и уникальность. Тот же ахматовский квартет, к примеру, который на поверку оказался скорее крыловским. А ведь писал один из этой четверки, Бобышев:

…в череду утрат

Заходят Ося, Толя, Женя, Дима

Ахматовскими сиротами в ряд.

Лишь прямо, друг на друга не глядят

Четыре стихотворца-побратима.

Их дружба, как и жизнь, необратима.

Как оказалось, обратима, и пути Бродского, Наймана, Рейна и Бобышева разошлись и творчески, и человечески, и географически. Судьба их раскидала кого куда, никогда им уже всем вместе не встретиться, каждый для другого – утрата. Что естественно – литературные связи хороши в начальную пору, потом они превращаются в мафии, а входящие в них обречены на творческую инфантильность и литературный меркантилизм. «Чем тесней единенье, тем кромешней разрыв», – напишет один из этого ахматовско-крыловского квартета, Бродский. После распада их «вечного» союза каждый был наконец предоставлен самому себе…

Наш союз возник позже – ему еще есть время существовать, пусть мнимо, но «храня движенья вид». Поневоле, чтобы зарабатывать деньги, мне, критику, приходится читать больше, чем моим однопартийцам. Круг моих читательских и профессиональных интересов все более расширяется и отдаляется от их (или еще нашего?) круга. Что делать? Я уговариваю их заглянуть в рассказы Искандера и Аксенова, в статьи Аверинцева, в пьесы Вампилова, в роман Домбровского и повести Венедикта Ерофеева и Василия Белова – напрасно: как в старой оперетте, с незнакомыми они не знакомятся. Они читают самих себя – из сосуда в сосуд, из сосуда в сосуд, у них установились прочные критерии и незыблемые авторитеты – за счет истинных критериев и авторитетов, которые попраны и преданы забвению.

Мы – это кремль, крепость, цитадель, центр вселенной. К высоким и неприступным нашим стенам примыкает посад – посадские не допущены до нас, но находятся под нашей влиятельной защитой, и следующий ряд фортификационных сооружений обороняет и нас, и их.

Я нарушаю средневековый этот этикет и, хоть больше всего раздражаюсь на своих, решаюсь поначалу напасть на посадских. Избираю легкую мишень – и целиться особо не надо, и доказывать свою правоту постфактум не придется – рецензия написана и опубликована. Я слышу шепот за спиной, догадываюсь о нем, но ни один из моих дружков-приятелей вслух о рецензии не заговаривает, и заготовленный превентивно ответ так и пропадает втуне, чтобы вынырнуть из памяти только на этой странице:

– Я не из вашего детского сада…

Что самое опасное в таких замкнутых сообществах? Круговая порука, дружеская опека, дух аллилуйщины, комплиментарная зависимость друг от друга, а главное – отсутствие притока свежего воздуха. Вроде бы все мы яростные сторонники демократии и свободы, но внутри нашего арзамаса царят тоталитарные принципы, а диктатура умных людей ничуть не легче диктатуры идиотов.

Мы давно уже надоели друг другу и втайне друг другу завидуем – тот получил квартиру, а этот еще нет; у того вот-вот выходит книжка, а у этого отложили – да мало ли! Зависть, недоброжелательство, злоба – за фасадом тесной дружбы и взаимной любви.

Цеховым и мафиозным нашим связям помогает отечественный литературный фон – страна придает каждому из нас и всем вместе силы и самоуверенности, как Антею мать-земля. Где-нибудь на Мадагаскаре мы и вообще чувствовали бы себя гениями. Ленинград – что-то вроде Мадагаскара: Москва исключена из поля нашего литературного зрения, а уж тем более Иркутск и Вологда, где живут Вампилов и Белов. Наш кругозор сужен нашим кружком – естественно, тайная зависть и еле скрываемая враждебность связывают нас куда более тесно, чем мнимая дружба и фиктивная любовь.

Было бы даже странно и неправдоподобно, если бы вождизм, учительство, мелкобесие не расцвели в нашем литературном саду пышным цветом. Корни этого прискорбного явления следует, однако, искать не в эпохе, которую мы по невежеству либо легкомыслию окрестили эпохой культа личности – хотя какой там культ, когда сама личность отсутствовала, – но в русских литературных традициях. За невозможностью свободной политической, общественной и религиозной деятельности литература в XIX веке была использована в качестве лазейки для нее и контрабандой протаскивалась в статьи Белинского, в прозу Гоголя, в стихи Некрасова. Ладно с Белинским – он был чистой воды политиком, который к литературе относился меркантильно и пользовался ею исключительно в качестве камуфляжа и маскировки. А вот трагедия Гоголя, скажем, заключалась именно в том, что религиозный проповедник потеснил, а потом и вытеснил в нем художника. Толстой и Достоевский довели до апогея учительский пафос русской литературы, особенно Толстой. Поэтому деятельность Чехова, которая протекала в узости между этими Сциллой и Харибдой нашей литературы, – настоящий раритет: он возвратил отечественную словесность в лоно культуры и эстетики, где она и находилась в пушкинские времена, а уже в гоголевские оказалась за его пределами. Ведь в чем основной конфликт между Чернью и Поэтом у Пушкина?

Чернь.

Гнездятся клубом в нас пороки:

Ты можешь, ближнего любя,

Давать нам смелые уроки,

А мы послушаем тебя.

Поэт.

Подите прочь – какое дело

Поэту мирному до вас!

В разврате каменейте смело:

Не оживит вас лиры глас!

Душе противны вы, как гробы.

Для вашей глупости и злобы

Имели вы до сей поры

Бичи, темницы, топоры;

Довольно с вас, рабов безумных!

Во градах ваших с улиц шумных

Сметают сор – полезный труд!

Но, позабыв свое служенье,

Алтарь и жертвоприношенье,

Жрецы ль у вас метлу берут?

Пушкин не был чужд политике: политика – часть нашей реальности, и было бы опрометчиво закрывать ей вход в литературу. Я о другом – о проповедничестве, об учительстве, о вождизме, который смущает даже в таких великих книгах, как «Выбранные места из переписки с друзьями» или «Бодался теленок с дубом». Гумилев говорил Ахматовой: «Все наши писатели кончают тем, что начинают учительствовать. Как только ты заметишь в моем голосе учительские нотки – пожалуйста, сразу же меня отрави».

Естественно, учительский пафос больших наших писателей неизбежно должен был привести к мелкобесию малых литераторов. В Ленинграде – за неимением, с отъездом Бродского, больших писателей – мелкие бесы и ловцы душ стали плодиться с кошачьей скоростью. Разговорные таланты стали цениться выше литературных: читать – труд, слушать – отрада. Актерская поза, манера держаться, налаженная дикция, ораторский пафос и отработанная до тонкостей система приемов – вот вам портрет мелкого беса. Истинные критерии давным-давно утрачены, официальным учителям никто уже не верит, вакантное место занимает наиболее ловкий самозванец – проблема самозванства злободневна в нашей истории на разных уровнях, трон есть лишь ее частное проявление.

Одно счастье – в Ленинграде таких самозванцев-бесов десятка два, если не больше, а потому единоличная диктатура все-таки невозможна. В первоначальном наброске «Романа с эпиграфами» я описал одного из таких дядек нашей литературы и обозначил его Пришибеевым. Сейчас я его изгоняю со страниц романа, дабы не засорять прозу и не обижать человека[1]1

На эту позднюю сноску я вынужден тем, что этот «Пришибеев» продолжает упоминаться в «Трех евреях» и читатели ошибочно подыскивают ему прототипов – Вацуро, Панченко и других весьма достойных историков литературы. А потому пора раскрыть псевдоним: Пришибеев – это Яша Гордин. Он же – Скалозуб. Не путать с зубоскалом.

[Закрыть].

Аудитория мелкого беса по преимуществу женская, как, кстати, и все наше русское общество последние два столетия. «Если бы мельница дел общественных меньше вертелась от вееров, дела шли прямее и однообразнее…» – писал русский предшественник Стриндберга, автор «Горя от ума», самого антифеминистского произведения в нашей литературе. Расчет мелкого беса на женщину оправдан ее всемогуществом – если не на политической, то на общественной ниве несомненно. Общественное мнение – мужское по авторству и женское по распространению. Мелкобесие, таким образом, носит частично сексуальный характер; особенно очевидно это при учете института старых дев и дочернего ему предприятия недоуестествленных, хотя и замужних женщин. Представьте себе старую деву, для которой ее редакторское место в журнале или в издательстве – единственная форма ее жизни и ее женской власти, кстати, куда более обширной, чем семейная власть женщины.

По-настоящему мелкобесие расцвело у нас с отъездом Бродского: что-то было в нем, что мешало им резвиться и себя тешить и услаждать – что? Они еще припишут его к своему полку, если ему удастся доказать себя на международной сцене.

Я понимаю, почему так важно Сальери избавиться самому и избавить свою братию от Моцарта: тот нарушает иерархию, смещает ценностную шкалу, путает карты, путается под ногами. Почему так подробен Пушкин, думая о Сальери, так пристален и печален? Он пытается понять своих друзей, скрыто его ненавидящих, – Вяземского, Катенина, Баратынского…

А если бы «Моцарта и Сальери» написал не Пушкин, а Катенин? Что это было бы? Оправдание убийства или апология ремесла? Или апология посредственности?

Любой коллектив, цех, мафия, противопоставляя себя окрестному миру и возвышаясь над ним, пользуются в том числе и невозможностью сравнения, отсутствием гласности и конкуренции. Запретный плод сладок – подпольный или полуподпольный характер оппозиционных высказываний придает им особую привлекательность и дополнительный вес в тоталитарном обществе. К тому же и власть предержащие, окончательно усомнившись в официальной идеологии, своими неопасными преследованиями неофициально признают за этой фрондой право на существование и некий статус, мало того – на всякий случай заигрывают с ней, предполагая в ней возможную преемницу. Я говорю не о диссидентстве, но о вполне официальной карьере, чуть-чуть приправленной диссидентством: при столкновении с властями оно резко преуменьшается – и резко преувеличивается при встрече с чернью. Негласный договор между волком и зайцем: один подтверждает существование другого. Угрозы нет ни для той, ни для другой стороны, но есть видимость угрозы, которая создает видимость деятельности, а та в свою очередь – видимость успеха.

Столь выгодный для цеховой посредственности общий фон – и в самом деле весьма убогий – становится с каждым отъездом все выгоднее и выгоднее. Помимо отъездов за границу, уезжают из Ленинграда в Москву: Битов, Найман, Рейн, Соловьев с Клепиковой. Я вычеркнул из «Романа с эпиграфами» моего приятеля Пришибеева, дабы роман не занесло в мелководье мелкобесия, но несколько слов о его популяризаторской деятельности все же скажу, ибо лица необщим выраженьем он не обладает и легко сойдет за любого другого модного литератора-историка.

Впрочем, какая там литература – не ночевала. «Пришибеев» выпрямляет чьи-то ушедшие судьбы, и все они – скажем, декабристы, или Крылов, или Пушкин, или Татищев – превращаются под непреклонным его пером в маленьких оловянных солдатиков с оттопыренными ушами, вырезанными, как у Хлопуши, ноздрями и красными, как елдак, крутыми лбами. «Пришибеев» населяет нашу литературу своими покорными двойниками, убежденный, что ему на роду написано открыть замутненному взору русских читателей подлинный облик русских классиков.

И вот уже Пушкин гибнет в столкновении ни больше ни меньше как с русской историей – будто не было ни слабоватой на передок Натали Гончаровой, ни многочисленных друзей-сальери, ни людской злобы, ни праздного сплетничества, ни назойливой и унизительной царевой опеки и связанной с ней общественной клеветы, ни самого Пушкина, вконец запутавшегося в самом себе и в своей жизни! Этого ли недостаточно, чтобы уложить человека живьем в гроб? Бродский хорошо как-то сказал, что дуэль Пушкина – стихотворение, в конце которого раздается выстрел, даже два, и это как бы парная рифма. А «Пришибеев», упустив пушкинскую судьбу, но учтя острое желание публики превратить великого человека в маленький домашний идол, отчужденную форму пушкинского самоубийства истолковал в плане политического убийства, от которого, мол, и мы не застрахованы. Две-три поверхностные ассоциации века минувшего с веком нынешним и несколько суждений по аналогии оказались манком либо фата-морганой для политически легко возбудимого советского читателя с оппозиционным кукишем в кармане.

Культуртрегерскую свою деятельность «Пришибеев» выдает не только за художественную – мало того! – за мессианскую, устными беседами добирая то, что не собрал, стуча на машинке. Официальное непризнание – его печатают, но, скажем, не рецензируют или еще не приняли в Союз писателей, что-нибудь в этом роде – добавляет к его небольшой славе ореол мученичества – тоже небольшой, но в сумме получается достаточно. В эпоху тотального невежества знание им сотни фамилий из русской истории, десятка стихов наизусть и несколько десятков дат – кто в каком веке жил и кто чьим был современником – делает из него эрудита, полигистора, энциклопедиста. Даже в тесном нашем дружеском кругу он любит произнести несколько стихотворных строчек и сделать паузу, давая нам возможность отгадать автора. Он искренне радуется, когда в этой викторине мы проявляем свою немощь и с треском проваливаемся.

Учительский пафос в конце концов увлечет и Сашу, хотя его тихой музе пьедестальный вождизм более всего противопоказан, ибо самое оригинальное свойство его стиха – это полемическое и программное отрицание оригинальности его героя-автора, нивелировка и деперсонализация авторского персонажа-наместника, попытка обрести поэтическую индивидуальность через уничтожение индивидуальности человеческой, стать поэтом, сняв отличие поэта от непоэта, уравняв поэта с читателем.

Об этом чуть позже (или ниже), а сейчас о подпольном вожде молодой ленинградской интеллигенции, мелком бесе крупных габаритов Лидии Яковлевне Гинзбург. Без нее портрет литературного Ленинграда был бы неполным.

Многие ее не признают, кто-то из прежних ее учеников против нее бунтует, но так и должно вождю – иметь отступников.

Старая толстая еврейка, когда-то – предполагаю – красивая, сейчас – бесформенная, до сих пор страстная лесбиянка, и ее любовные конфликты с домработницей – сюжет для небольшого рассказа. Кажется, она была самой юной формалисткой, соратницей – или скорее все-таки ученицей? – Тынянова, Эйхенбаума, Шкловского. Будто бы – такова легенда – она по молодости лет не успела проявиться, а потом формалистов разгромили, и началось литературное прозябание, и только в 60-е и 70-е годы смогла она издать свои книги о поэзии и прозе. Будто бы, с одной стороны, признанные, публикуемые, существующие в сознании читателя, хоть и опальные, Тынянов «со товарищи», а с другой – железная дверь, которая захлопнулась на этих именах как раз перед носом Лидии Яковлевны. И сколько лет она ждала, ждала без всякой надежды, пока перед ней не отворилась эта безжалостная дверь – нежданно-негаданно, случайно, чудом. И квартира Лидии Яковлевны на канале Грибоедова стала Меккой – к ней шли на поклон, как до этого к Ахматовой, и Лидия Яковлевна вроде бы недовольно, а на самом деле – самодовольно пеняла, что, мол, молодежь должна спорить, оскорблять, забывать стариков, чтобы было движение, а не слушать, раскрыв рты, про блаженные двадцатые, как слушают ее, а лучше бы – опровергали! А по сути была монологисткой и любую попытку спора воспринимала как наскок и претензию. Делаю здесь историческую сноску: политический матриархат в традициях Петербурга, где 70 лет кряду – в XVIII веке – на русском престоле восседали бабы.

Однако все, что я здесь рассказал о Лидии Яковлевне, относится к разряду легенд, до которых мы охочи ввиду очевидной нехватки у нас фактов. Но даже когда они есть, мы предпочитаем легенды – уж так устроены! А реальность я подозреваю – и прозреваю! – иную и, как Генрих Шлиман, рою свою траншею в моем Гиссарлыке, имя которому – Ленинград.

Не думаю, чтобы Лидия Яковлевна опоздала родиться – просто Бог дал ей меньше, чем тем, чей далекий и ослабленный временем отсвет создает сейчас вокруг ее головы сияющий нимб. Те писали второпях, конспективно, скорописью. Особенно Тынянов: торопился, словно предчувствовал, что оборвется ниточка; спешил, потому что не поспевал за крылатыми своими мыслями, которым вел стенограмму, до сих пор как следует не расшифрованную. Из брошенного второпях и ненароком кем-нибудь из них наблюдения Лидия Яковлевна сочиняла пухлое исследование, выстраивала концепцию, потрясая мозги юных своих малообразованных современников.

Вот ее книга «О психологической прозе» с главным тезисом – влияние на официальную литературу окололитературной продукции: письмо, газета, документ, дневник. Обо всем этом в книге Тынянова «Архаисты и новаторы» (1929) пара блестящих абзацев – вполне достаточно. Добавления Лидии Яковлевны – не развитие тыняновской мысли, а украшения к ней, иллюстрации, побрякушки, завитушки. Их могло быть больше, меньше, могло не быть вовсе, они необязательны, скрывают остов идеи: литературоведческое барокко.

Лидия Яковлевна не соратница и даже не ученица формалистов, но их эпигонка – она разжевывает, разъясняет, популяризирует и неизбежно симплифицирует, а значит, искажает то, что теми было открыто в двадцатые годы.

Увы, это неизменный закон: истина начинает свой путь с парадокса, а кончает трюизмом.

Лучше всех об этом написал Баратынский:

Сначала мысль, воплощена

В поэму сжатую поэта,

Как дева юная, темна

Для невнимательного света;

Потом, осмелившись, она

Уже увертлива, речиста,

Со всех сторон своих видна,

Как искушенная жена

В свободной позе романиста;

Болтунья старая, затем

Она, подъемля крик нахальный,

Плодит в полемике журнальной

Давно уж ведомое всем.

Не думаю, что Лидию Яковлевну следует подвести под последнюю категорию – туда скорее надо определить «Пришибеева», эту тень тени. Ибо Лидия Яковлевна хотя тоже тень, но отбрасываемая реальной фигурой, даже несколькими, – густая тень. А может ли отбрасывать тень – тень? Вот еще причина, почему мне показался лишним на этих страницах «Пришибеев» – ввиду его нереальности, несмотря на множественность. Таких, как он, много, но они уж совсем лишены индивидуального, оригинального, личного. Они есть и их нет. Покончим, однако, наконец с Лилией Яковлевной.

Она и в самом деле удачно вклинилась бы в середину стихотворения Баратынского – не дева темная, но и не старая болтунья: искушенная жена, место достаточно почетное. Однако ее путь пересекся не только с формалистами. Вторая памятная встреча ее жизни – с блестящим профессором Г. А. Гуковским, у которого она заимствовала схему литературного прогресса – вроде марксовой теории экономического, и, помножив формализм 20-х годов на социологию 30-х, она выплыла с этим чудовищным гибридом на литературную сцену 60-х, а тогдашняя аудитория слопала бы и не то, ибо за долгие годы вынужденной диеты, а фактически голода – с середины 30-х до середины 50-х – проголодалась настолько, что поедом ела без разбора все, что давали.