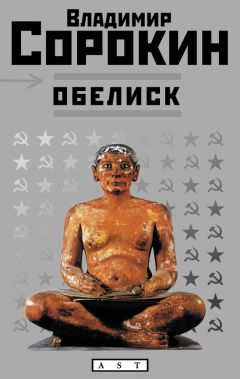

Текст книги "Обелиск (сборник)"

Автор книги: Владимир Сорокин

Жанр: Контркультура, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Первый субботник

– Ну вот, – Саламатин подошел к рассевшейся на плитах бригаде, – нам, ребят, листья сгребать.

Рабочие зашевелились, поднимаясь:

– Во, это по мне…

– Нормально, Егорыч.

– Небось Зинку ублажил, вот и работу полегче дала…

– А где сгребать будем?

Саламатин достал из широких брюк пачку «Беломора»:

– От проходной и выше.

– Так там много. С полкилометра.

– А ты как думал… Давайте, мужики, в девятый за граблями. Там и грабли и рукавицы. Или кто-нибудь пусть сходит, что всем переться.

– Мы с Серегой сходим. – Ткаченко хлопнул Зигунова по ватному плечу. – Сходим, Серег?

– Сходим, конечно… дай закурить, Егорыч. – Зигунов потянулся к пачке.

Саламатин вытряхнул ему папиросу, сунул в губы свою, смял:

– Значит, сходите. Не обсчитайтесь только. Четырнадцать грабель. И рукавиц четырнадцать пар. А вот и новичок бежит… Пятнадцать грабель и пятнадцать пар.

Мишка перелез через штабель труб, побежал по плитам.

– Ты чего опаздываешь? – улыбнулся Саламатин, закуривая. – Идите, ребята, идите…

Мишка подбежал к нему, громко выдохнул:

– Фууу… запыхался… доброе утро… Вадим Егорыч…

– Доброе утро. Что, будильник подвел?

– Да нет, поезд пропустил свой… фууу… сильно опоздал?

– Нет. Ничего.

– Доброе утро! – Мишка повернулся к рабочим.

– Здорово.

– Доброе утро…

– Чего опаздываешь?

– Перезанимался вчера небось, заочник?

– Егорыч, ну мы пошли, чего тут толкаться…

– Идите. Я догоню щас… – махнул рукой Саламатин. – Застегни куртку, не лето все-таки.

Часто дышащий Мишка стал застегивать молнию.

Саламатин отодвинул рукав ватника, посмотрел на часы:

– Четверть девятого. Все не начнем никак.

– А что делать будем?

– Листья сгребать. С газонов у проходной.

– На свежем воздухе… хорошо…

– Конечно… так… Прохорова нет… ну ладно. Ждать больше не будем… пошли, Миш.

Они зашагали к проходной, вслед за бригадой.

Саламатин зевнул, выпустил дым:

– А ты что так оделся чисто? Прямо как на парад.

Мишка пожал плечами:

– Ну а что. Ничего особенного.

– Но куртку-то зачем пачкать? Хорошая куртка.

– Обыкновенная.

Бригадир засмеялся, обнажив крупные прокуренные зубы:

– Да… вот что значит – новое поколение. Я б такую куртку на выходной берег…

Подошли к проходной.

Одетый в черную форму вахтер запирал ворота.

– Семеныч, выпусти нас! – весело крикнул Саламатин.

– Идите через вертушку. Я уж запирать за вами устал. Щас только твои проползли.

– Егорыч! – раздалось сзади. – Помоги!

Мишка и бригадир обернулись.

Ткаченко с Зигуновым несли грабли и рукавицы.

– А вы что, пупы надорвали? – шагнул к ним бригадир.

Мишка подошел к Зигунову, тот сунул ему стопку рукавиц.

Саламатин протянул руку к граблям, распустившимся веером на плече Ткаченко, но тот уклонился:

– Да шучу, Егорыч. Чего тут нести.

– Все хорошие? Ломаных нет?

– Нет, нет…

– Ну, иди вперед.

Бригадир пропустил Ткаченко.

По очереди прошли через поскрипывающую вертушку.

На улице ждала бригада.

– Во, Сашок самые новенькие выбрал…

– Семейный, сразу сообразил.

Ткаченко снял грабли с плеч:

– Разбирайте…

Мишка стал раздавать рукавицы.

Творогов постучал граблями по асфальту:

– Нормально… Такими и целину пахать можно…

– Откуда начинать, Егорыч?

Саламатин огляделся, махнул рукой на левый газон:

– Вот наш.

– А правый?

– А тут насосники будут убирать.

– Ясно…

Усеянный опавшей листвой газон тянулся вдоль каменной заводской ограды вместе с неровным рядом невысоких тополей. Их длинные, потерявшие почти всю листву ветки слегка шевелились. Разобравши грабли и надев рукавицы, рабочие двинулись к газону. Саламатин разорвал нитку, скрепляющую новенькую пару рукавиц. Мишка постучал древком грабель по асфальту, насаживая их потуже:

– Гвоздика нет.

– Что? Какого? – повернулся к нему бригадир.

– Да тут вот… крепить где грабли…

– Ну и ничего страшного… дай-ка. – Бригадир взял у него грабли, потрогал. – Насажены нормально. И без гвоздя сидят крепко. Грабь только полегче, и не отвалятся… пошли…

Они двинулись за бригадой.

Мишка улыбнулся, положил грабли на плечо:

– Да… первый субботник…

– Как – первый?

– Да так. Первый субботник мой.

– Серьезно? – удивленно посмотрел на него Саламатин.

– Ага. Ну, не первый, конечно… в школе были субботники…

– Ну, так это другое дело. В школе ты учеником был, а тут – пролетарий. Значит, действительно – первый! Здорово!

Саламатин засмеялся, крикнул шагающим впереди рабочим:

– Слышь, ребят! У Мишки сегодня первый субботник! Каково?

– Поздравляем.

– Бутылка с тебя, Миш!

– Нормально…

– Ты тогда сегодня должен по-ударному работать, за всех.

– Чудеса… первый субботник у человека. Я и забыл, когда у меня был…

Саламатин положил руку Мишке на плечо:

– Да… вообще-то это событие. Надо было б как-нибудь через профком поздравить тебя…

– Да что вы, Вадим Егорыч…

– Надо было. Что ж ты раньше не сказал? Так, мол, и так… первый субботник… Эй, ребят! – крикнул он рабочим. – Начинайте отсюда! Прям в кучи сгребайте к кромке, и порядок…

Рабочие разошлись по газону, стали сгребать листья.

Саламатин сощурился на заходящее солнце, поправил выбившийся из-под ватника шарф:

– А я вот помню свой первый субботник…

– Правда?

– Помню. Только война началась. Как раз сорок первый год. Июль. А я в апреле на завод устроился. Тоже такой же был, как ты. Только помоложе. И заочно, конечно, не учился. Не до учебы было. И вот субботник решили провести. В фонд помощи фронту. Вышли всем заводом после смены. А смена-то была – двенадцать часов! Не то что сейчас. И работали по-другому совсем. С сознанием. Все понимали. Самоотверженно работали, вот… и как работали… разве сравнишь с теперешними работничками…

Он вздохнул и побрел к бригаде.

Мишка заспешил следом.

Бригадир встал рядом с Зигуновым, нагнулся и поднял ржавую консервную банку:

– Вот. Это вот свинство наше. Выпили, закусили и бросили. Так вот и живем… а потом удивляемся, мол, пойти отдохнуть некуда, вся природа загажена…

Он кинул банку на кучу листвы.

Мишка принялся грести от кромки газона.

Бригада работала молча.

Зигунов вдруг распрямился, улыбнулся, тряхнул головой:

– Ой… что-то… щас вот…

Он оттопырил обтянутый синими брюками зад и громко выпустил газы.

Сотсков выпрямился, удивленно посмотрел на него и сделал то же самое, но только слабее и короче.

Ткаченко наставил на Сотскова тонкий палец:

– Артиллерия… пли…

И лаконично пукнул.

Салазкин и Мамонтов оперлись на грабли и выпустили газы почти одновременно.

Творогов наклонился сильнее, лицо его напряглось:

– Оп-ля… оп-ля… оп-ля…

Он слабо пукнул три раза.

Сохненко поднял обутую в резиновый сапог ногу:

– Ну-ка… по изменникам Родины…

Но пукнул слабо.

Саламатин удивленно качнул головой:

– Еп твою… ни хуя себе… это что ж такое? Что, все сразу? В честь чего это?

Зигунов пожал плечами:

– Как – в честь чего? В честь первого субботника нашего товарища был произведен артиллерийский салют из орудий среднего калибра. Теперь за тобой очередь, Егорыч…

Улыбаясь, рабочие смотрели на него:

– Давай, ветеран, по-ударному…

– И ты, Миш, не отставай.

– Давай, чего стоишь. Не отрывайся от коллектива.

– Честь бригадирскую не роняй, орденоносец…

– Давай, давай, Егорыч… все ведь на тебя равняются…

Саламатин почесал висок, засмеялся:

– Ну, раз такое дело…

Он слегка нагнулся, закряхтел. Мишка тоже напрягся, посмотрел под ноги и пукнул первым, но – слабо, еле слышно.

– Ну, Михаил, слабовато…

– Ничего, у него юбилей сегодня… простительно…

Все посмотрели на замершего бригадира и замолчали. Его широкое коричневое лицо, побронзовевшее от лучей заходящего солнца, было обращено вдаль, руки вцепились в колени. Полные губы бригадира сжались, под бронзовой кожей на скулах заходили желваки, седые брови сурово сдвинулись.

Он еле слышно застонал, наклонил голову.

Затаив дыхание, бригада смотрела на него.

Раздался громкий хлопок и сочный раскатистый треск.

Рабочие молча зааплодировали.

Саламатин снял кепку и поклонился.

В Доме офицеров

Костенко вздохнул, убежденно потряс седой, крепко посаженной головой:

– Нет, Саша. Время тут ни при чем. Время – песок. Не в нем дело…

– А в чем же, Петь? – Низкорослый Бородин подошел к левому стенду. – Что ж ты думаешь, о нас вечно помнить будут?

– Ну, вечно не вечно… это не нам судить. – Костенко захромал вдоль стендов, висевшие на его мешковатом кителе медали тихо позвякивали. – В конце концов мы же не за себя воевали. Не свои шкуры спасали.

– А вот это ты зря. При чем тут шкуры? Каждый жить хочет.

– Правильно. Но ты же там, под Сталинградом, за спиной-то за своей ведь не только свою жизнь чувствовал.

– Конечно. – Бородин разглядывал фотографии военных лет. – Но и свою тоже.

Костенко сощурился, посмотрел на него и улыбнулся:

– А я вот, знаешь, – нет! Не чувствовал!

– Не ври.

– Вот как на духу! Сначала под Смоленском было немного, когда впервые немца увидел, танки, огонь. А потом, под Сталинградом – нет! За себя не боялся. Сперва семью помнил, а после в груди что-то отпустило и будто свободней стало. И сразу страх ушел. Семья на второй план ушла.

– А на первом что было?

– На первом… – Костенко потер переносицу. – Знаешь, это трудно объяснить…

– Что – трудно?

– Я когда добровольцем пошел, нас тогда с Киевского отправляли. Ну, толчея, понятное дело. Народ провожает. Маша с отцом была. Мать-то в Астрахани тогда оказалась. Вот. Простились. Они поплакали. И вот поезд, понимаешь, трогается, я на подножку влез, там уж гроздьями висят такие, как я, бритоголовые. Мальчишки такие же. Влез, оглянулся, и вот, знаешь… вот что-то здесь… – он приложил левую руку к кителю, накрыв два ордена Красной Звезды, – что-то всплыло…

– Жалко стало?

– Да нет. Не то. Я до этих нежностей телячьих не очень был. У нас в семье мужики суровые были, деловые. А вот там, на вокзале… оглянулся и вижу – бегут. И все – бабы, бабы, бабы. Бегут и смотрят. На нас. И будто ждут ответа какого-то. Бегут и смотрят. И молча все, молча…

Он помолчал, потом повернулся к Бородину:

– Так вот, Саша, я всю войну этих баб помнил. Чувствовал. И под Сталинградом, и под Киевом, и под Варшавой. И бывало, как чуть сробею, – так сразу они. Как живые. Тут как тут. И бегут и смотрят. Я, может, поэтому только и выжил, что вот они так всю войну смотрели на меня. Ответа требовали…

Бородин закивал:

– Ясно. А у меня как, бывало, бомбежка глухая или через Днепр переправлялись когда, деревенька наша мерещилась. И знаешь, не то чтоб праздник какой или что, а вот словно утром. Утро такое летнее, тишина, и дымы кверху от изб тянутся. И небо синее-синее такое. И липа цветет…

– А ты разве не в Оренбурге вырос?

– В Оренбург мы в тридцать восьмом переехали. Мальцом-то я на Рязанщине рос.

– Понятно… А я в деревне редко бывал…

– Ну, ты у нас городской человек. – Бородин похлопал его по руке и показал на стенд. – Вон она, артиллерия, бог войны.

– Да… мощные гаубицы.

– А главное – стволы-то коротенькие, а бьет будь здоров.

– А вон шмайсер штурмовой у немца.

– У штурмовых вроде калибр поболе был?

– Да… вон, воронка какая…

– Бомба, наверно.

– Наверно… Снаряд такую не вспашет…

Постояли возле стенда, посвященного битве за Москву.

Костенко захромал к двери, махнул рукой:

– Пошли, я тебе Ленинскую комнату покажу.

Бородин бодро зашагал следом:

– Ты, я вижу, тут прям как дома.

– А что ж. Куда фронтовику податься. В военкомате с молодежью беседую да тут…

Они вышли в коридор.

Костенко хромал впереди, его седая, коротко подстриженная голова плавно покачивалась, медали тихо позвякивали:

– Щас-то еще рановато… сорок минут до сбора… видишь, нет никого… но ты молодец… пораньше пришел… щас все ребята соберутся… Кононов… Хлустов, Иващенко… помнишь Иващенко Петю?

– Это из третьей роты, что ль?

– Да. Младший лейтенант. Рыженький такой.

– Его под Харьковом ранило, кажется, да?

– Да, да. Он нас догонял потом…

– Петь, а Коля Золотарев жив?

– Нет. Помер лет десять назад.

– Жаль…

– Жаль, конечно. Веселый парень был. И умер рано.

– Веселый. Это я помню.

Прошли коридор, Костенко распахнул обитую коричневым дверь:

– Входи…

Бородин вошел, огляделся.

Посередине светлой просторной комнаты стояли несколько новеньких столов, вдоль стен теснились шкафы с книгами, в правом углу возвышался белый бюст Ленина, с корзиной цветов у подножия, а рядом с ним в узком стеклянном ящике покоилось полинявшее, местами пробитое знамя.

Бородин подошел к ящику, наклонился:

– Петь… погоди-ка… так это что… нашего полка?

– Нашего, нашего, Саша, – тряхнул головой Костенко, – то самое.

– Быть не может…

– Может, Саша. Все может.

– Но как же удалось? Они ж все небось в дивизии должны быть на хранении? Это же невозможно…

Костенко подошел к нему, положил руку на плечо:

– А как ты, Саша, тогда под Варшавой связь тянул с Серегой Жогленко? Вас тогда добрых десять пулеметов поливали, и видно было как на ладони, я тогда все губы пообкусал, глядя на вас. Тоже казалось – невозможно! А вот смогли ведь? Смогли! Потому как хотели! Хотели! И смогли.

– Ну, так это другое дело, Петя…

– Нет, Саша, дело у нас везде одно! Только захотеть надо. Очень захотеть. Я вот захотел. И вот – знамя перед тобою. Наше знамя.

– Да. Мощный ты человек, Петь.

– Фронтовой я человек, если точнее! – засмеялся Костенко.

Бородин разглядывал знамя через стекло:

– Господи, неуж оно самое?

– Оно, оно.

– Его все этот сержант носил, высокий такой. Вот бы с кем встретиться.

– Нет. Этого я и не видел после.

– А Семенова видел?

– Нет.

– А Саню Круглова?

– Тоже нет что-то. Евстифеева видел, Круглова нет.

– А Люську-переводчицу не встречал?

– Нет. Она, говорят, на юге где-то живет. В Новороссийске, кажется…

Бородин покачал головой:

– Знамя! Надо же… вот не ожидал… пробитое… вон пробито как… хватило ему осколков…

– Всем хватило. И людям и материи. У меня четыре вынули, а один так и застрял в лопатке. Боятся вынимать. Позвоночник близко.

– А у меня из ноги еще в сорок шестом выковыряли. Два года носил гада. Колючий такой, прям как еж. Щас как к дождю – болит нога.

– Зато у меня нечему болеть, Саш. – Костенко, улыбаясь, топнул протезом.

– Ну, ты бегаешь, я скажу! Почище молодого. С ногами не догнать.

– Так я и до войны дома не сидел. Комсомолил вовсю. Мне недавно протез предлагали какой-то импортный. С шарнирами, с ботинками. А я вот из принципа носить не буду! Пусть железка торчит, пусть все видят, чего стесняться. Может, кое-кто и задумается и вспомнит, что надо вечно помнить.

– Правильно.

– А главное – привык к ней. Как нога стала. И не скользит совсем. Вот пироги какие… Саш, а отчего ты китель не надел?

Бородин засмеялся:

– Так он же старый весь. Молью поеденный.

– Не сберег?

– Да после войны кто ж китель бережет? В шкаф запихнули, а после на антресоли.

– А у меня Дуня сберегла. Нафталином сыпала, чуть не перчила. Вот, видишь? Вроде б ничего, а?

Костенко слегка приподнял руки и посмотрел себе на грудь.

– Как новенький, Петь. И ты молодцом.

– Стараемся, стараемся, Саш.

Из-под шкафа, заставленного полным собранием сочинений Ленина, выскочила крохотная серая мышь, обогнула ножки стола и заспешила к полуоткрытой двери.

Костенко шагнул ей навстречу, поднял протез:

– Сука…

Мышь шарахнулась было назад, но потертый металлический наконечник с хрустом раздавил ее.

– Расплодились, гады… пакость какая…

Костенко оттопырил протез с висящими на нем останками мыши и, балансируя на одной ноге, тяжело запрыгал к стоящей в углу урне. Медали звенели от каждого прыжка, воротник кителя, топорщась, наползал на толстую шею.

– Ведь предлагал весной полы перебрать. Не послушались…

Оперевшись о шкаф, он сунул протез в пластмассовую урну, счистил о край окровавленные ошметки.

Бородин посмотрел на оставшееся пятно:

– Маленькая какая мышь-то…

– Маленькая?! – грозно ухмыльнулся Костенко, топая протезом по полу. – Тут, ебен мать, такие маленькие попадаются – охуеешь, смотревши! Эта исключение какое-то. Мелюзга подпольная. А то – во, бля, шушеры какие!

В упор глядя в глаза Бородина, он развел руки на ширину своей груди.

Бородин посмотрел и серьезно кивнул головой.

Санькина любовь

Всеволоду Некрасову

Белобрысый Валерка проворно влез на велосипед, взялся за обмотанный изоляцией руль:

– Сань, а Степка говорит еще, что он не комсомолец и человек семейный, а ты, Сань, говорит, кончил сам недавно, да еще сознательный. Пусть со школьниками и возится. Так и передал…

Сидящий на крыльце Санька усмехнулся, вздохнул:

– Да я бы все равно пошел завтра. И без его отказа. Он им прошлый раз про дизель такого натрепал – никто не понял ничего. Заново объяснять пришлось. Пусть уж лучше со своими корешами у магазина толчется…

Валерка усмехнулся, отталкиваясь ногой от земли.

Санька встал с лавочки:

– Передай ему, что он лодырь и дурак. Хоть и семейный.

Валерка засмеялся и покатил по дороге.

Санька спрыгнул с крыльца.

Лежащая на траве Найда вскочила и, повиливая длинным черным хвостом, подбежала к нему.

– Пошла! Пошла отсюда!

Он шлепнул себя по коленке.

Поскуливая, собака отскочила.

Санька пробрался через палисадник, повернул щеколду двери сарая, отворил.

Фонарик лежал на полке между рубанком и банкой с гвоздями. Санька взял его, сунул в карман брюк. Наклонившись, нашарил справа в углу початую бутылку водки, заткнутую бумажной пробкой, вытащил пробку, глотнул.

Водка обожгла рот.

Он сплюнул, заткнул бутылку, сунул в карман и оглянулся. Солнце давно село за утонувшую в ракитах хату Потаевых, оба стада прогнали. Еле заметный туман сползал в балку, размывая темные силуэты бань и погребков. На той стороне паслась стреноженная лошадь Егора.

Санька взял лопату, перелез через прясла и неторопливо пошел по огородам. Картофельная ботва, чуть тронутая росой, шуршала о его брюки. Впереди выпорхнул витютень и стремительно полетел прочь. Санька перехватил лопату у черенка и понес, волоча ручку по ботве.

Вскоре огороды сменились широким полем люпина.

Сзади, со стороны деревни, послышалась танцевальная музыка. Санька обернулся. Отсюда, с холмистого поля, было видно, как в приземистом клубе зажглись окна.

Он сплюнул и быстро пошел, подхватив лопату под мышку.

Высокое, подпаленное алым с запада, небо было чисто, звезды слабо поблескивали над Санькиной головой. Впереди темнел лес. Пахло выгоревшим на солнце люпином, который нещадно хрустел и пылил под Санькиными ботинками.

Санька остановился, достал бутылку, отхлебнул:

– Горькота-то…

Вдалеке по дороге из леса поехал трактор с зажженными фарами.

Санька спрятал бутылку, вытащил пачку папирос, закурил. Поле уже кончалось, и начиналось мелколесье.

Трактор спустился в лог. Звук его стал слабым и вскоре пропал. Покуривая, Санька вошел в мелколесье. Оно сплошь поросло кустарником, некошеная трава доходила до пояса.

– Я-то ведь и не виноватый, – пробормотал он, продираясь сквозь траву, – что ж мне теперь…

Задев за ствол молодой березки, лопата выскользнула из его рук. Он нагнулся, поднял ее и положил на плечо. Справа показалась дорога. Санька вышел на нее, оглянулся.

Деревья смутно вырисовывались в темноте, в избах горели окна. В клубе играла музыка.

– Сами на эту работу ее подначили, гады…

Он быстро зашагал по дороге.

Впереди, посреди поля высилась роща разросшихся кладбищенских берез.

– Гады…

Санькин голос дрогнул.

Дорога была забита мягкой пылью, ботинки месили ее.

– И опять же… ну почему не в библиотеке? Почему?!

Он с силой тюкнул лопатой по дороге и поволок ее за собой.

Красной мигающей точкой пополз по небу самолет.

Дорога сворачивала вправо, но Санька сошел с нее и по заросшей травой тропинке зашагал к кладбищу. Гнилой забор, местами упавший, огораживал толстые, тесно стоящие березы. Бурьян и трава росли вокруг.

Санька подошел к двум покосившимся столбам, означающим ворота, оглянулся. В поле не было ни души. Только слабо играла музыка в скрывшейся за мелколесьем деревне.

Он вошел на кладбище, косясь по сторонам, двинулся меж могилами. Здесь пахло древесной прелью и ромашкой. Березы слабо шуршали над головой.

Обойдя четыре огороженные могилы, Санька переступил через березовый комель и остановился, сложив руки на ручке лопаты:

– Вот…

Перед ним возвышался продолговатый холмик, обложенный искусственными венками и цветами.

Он достал фонарик и посветил.

Сверху в мешанине бумажных цветов лежала простая металлическая дощечка.

На ней было торопливо выгравировано:

СОТНИКОВА

Наталья Алексеевна

18.1.1964 – 9.6.1982

Санька включил фонарик, достал бутылку, отхлебнул.

Что-то зашуршало возле обросшей травой изгороди. Посветив туда фонариком, он поднял кусок земли, кинул. Шуршание прекратилось.

Он опустился на колени, потрогал дощечку, шмыгнул носом:

– Вот и я, Наташ… здравствуй…

Какая-то птица пролетела над кладбищем, рассекая ночной воздух быстрыми крыльями.

– Я, Наташ… я это…

Санька помолчал и вдруг заплакал, ткнувшись носом в холодную дощечку.

– Ната… шенька… Ната… шень… кааа…

Фонарик вывалился из его рук.

– Ната… шааа… Ната… шенька…

Бумажные цветы слабо шуршали в темноте от прикосновения его дрожащих пальцев.

Он долго плакал, бормоча что-то под нос.

Потом, успокоившись, вытер рукавом лицо, высморкался в кулак. Достав бутылку, отхлебнул, поставил ее рядом с могилой и выпрямился:

– Вот… значит…

Постояв немного, Санька стал быстро снимать венки с могилы и класть их неподалеку.

– Щас… Наташенька… щас… милая…

Кончив с венками, он смахнул вялые цветы. Под ними на земляном холмике лежала горсть засохшей кутьи, кусочки хлеба и несколько конфет.

Санька взял лопату и принялся сваливать холмик на сторону.

– Щас… щас… Наташ…

Земля была сухой и легкой.

Свалив холмик, Санька поплевал на ладони и принялся быстро копать.

Молодой месяц еле-еле освещал кладбище, густая листва сонно шевелилась над Санькой. Он умело копал, отбрасывая землю влево, лопата мелькала в его руках.

Минут через пятнадцать он уже стоял по пояс в яме, расширяя ее края до прежних.

– Дождь хоть не был за месяц… хорошо…

Санька выпрямился, тяжело дыша. Постояв, снял с себя пропотевшую рубаху, кинул на поблескивающую бутылку:

– Тах-то ловчей…

Поплевав на ладони, снова принялся за работу.

Сухая, слабо утрамбованная земля податливо впускала в себя лопату, вылетала из ямы и почти без шороха ссыпалась по склонам образовавшегося рядом холма.

Яма углублялась, холм рос с каждой минутой.

Вскоре его край дополз до ямы, и Саньке пришлось вылезать и отбрасывать землю. Голая мускулистая спина его блестела от пота, волосы слиплись на лбу. Отбросав землю, он достал папиросы, сел и закурил, свесив ноги в яму.

Прохладный ветерок шелестел листвой берез, качал кусты и высокую выгоревшую траву. Со стороны деревни по-прежнему доносилась музыка.

– Танцуют, бля… – зло пробормотал Санька и сильно затянулся, отчего папироса затрещала и осветила его лицо. – Как танцевали, так и танцуют… хули им…

Невидимый дым попал ему в глаз, заставив сморщиться и закряхтеть:

– Ептэ… ой… Наташенька…

Он посмотрел в черную яму, вздохнул.

– У меня ведь душа давно болела… вот и вышло…

Руки его зашарили на голой груди:

– Гады… и не написали… не написали даже… суки…

– Отшвырнув папиросу, он спрыгнул в яму и стал рыть дальше. Внизу земля оставалась такой же теплой и рыхлой. Сладковато пахло корнями и перегноем.

Через полчаса, когда Санька ушел в яму по плечи, землю стало выбрасывать трудней. Лопата мелькала реже, Санька часто останавливался, отдыхал. Холм выброшенной земли снова надвинулся.

Вскоре лопата глухо стукнула по крышке гроба.

– Вот…

Санька стал лихорадочно выбрасывать землю, часть которой вновь осыпалась вниз.

– Вот… господи… вот… Наташенька…

Дрожащий голос его глухо звучал в яме.

Откопав на ощупь гроб, который прогибался и потрескивал под его ногами, он с трудом выбрался наверх, взял фонарик и сполз в яму.

– Вот… вот…

Он зажег фонарик.

Обитый черно-красным гроб наполовину выглядывал из земли.

Положив фонарик в угол, Санька быстро выбросил мешавшую землю. Потом подергал крышку. Она была приколочена. Размахнувшись, он вогнал острую лопату в нее.

– Вот… они ж забили тебя… гады… щас, щас…

Налег на ручку лопаты. Крышка громко затрещала, но не поддалась.

Выдернув лопату, Санька принялся сдирать с крышки черный коленкор.

– Наташенька… любушка моя… законопатили… суки рваные…

Содрав непрочную материю, он посветил фонариком, потом, наклонив гроб, сунул лопату в щель, налег.

Стенки ямы мешали, ручка лопаты задевала о них, осыпая землю.

Санька наклонил гроб сильнее. Крышка затрещала и отошла слегка. Отшвырнув лопату, он уцепился за крышку, потянул. С треском она стала отходить от гроба. Из щели хлынула спертая вонь.

Санька просунул ногу в расширяющийся проем, уперся, дернул и оторвал крышку. Удушливый запах гниющего тела заполнил яму, заставив Саньку на мгновение оторопеть. Он выкинул крышку наверх, выровнял накренившийся гроб и склонился над ним.

В гробу лежал труп молодой девушки, по грудь закрытый простыней. Голова с белым венчиком на лбу была слегка повернута набок, руки лежали на груди.

Санька посветил фонариком.

Несколько юрких мокриц, блошек и жучков, облепивших руки, лицо и синий жакет трупа, бросились прочь от света, полезли в складки одежды, за плечи и за голову.

Санька склонился ниже, жадно всматриваясь в лицо мертвеца.

– Наташа, Наташенька…

Крупный выпуклый лоб, широкие скулы и сильно заострившийся нос были обтянуты коричневато-зеленой кожей. Почерневшие губы застыли в полуулыбке. В темно-синих глазницах вяло шевелились черви.

– Наташа… Наташенька… господи… загнила-то… загнила-то как…

Фонарик задрожал в Санькиной руке.

– За месяц… за месяц… Наташенька… любушка…

Он снова заплакал.

– Я ведь… я ведь… это… я… ведь… Наташ… господи… угораздило тебя… а я вот… я вот… люблю тебя…

Санька зарыдал, трясясь и роняя слезы на синий заплесневелый жакет.

– И это… и это… Наташ… я ведь завсегда тебя любил… завсегда… а Петька гад… я ведь отговаривал… работа эта… чертова… гады… сра…ные… я ферму эту хуеву… спалю… спа…лю… бля… к ебе…ни… ма…тери…

Луч фонарика плясал по стенкам ямы.

– А я ведь… тогда и не знал… сволочи… и не написали… а приехал… и… и… не поверил… а теперя… а теперя… а… те…перя… я вот это… это… это! Наташенька!

Он зарыдал с новой силой, потные плечи его тряслись.

– Это они все… они все… га…ды… бля… суууки… а этого… а этого… бригадира я, бля, убью… бля… сука хуев…

Сверху посыпалась земля.

– Они ведь это… это ведь… а я тебя люблю. А с Зинкой у меня и не было ничего… ничего… а тебя я люблю… люблю… ми…лая… милая… милая!

Санька рыдал, вцепившись в край гроба. Брошенная под ноги лопата больно резала колено. Запах гниющей плоти, смешанный с запахом потного Санькиного тела, заполнил могилу.

Нарыдавшись, Санька вытер лицо руками, взял фонарик, посветил в лицо трупа.

– Наташ… я ведь и вправду не мог. Они мне письма не прислали. А я там был. Там. А тут приехал, и говорят: Наташку током убило. Я прям и не поверил. И не верю я. Наташ. А, Наташ? Наташ! Наташка!

Он потряс гроб.

– Наташ. Ну Наташенька. Ну это я – Сашка. Слышишь? А?! Слышишь?!

Он замолчал, вглядываясь в ее лицо.

В яме стояла глухая тишина.

– Наташ. Ну ведь не видит никто. Наташк! На-ташк! Слышь?! Это я, Санька!

Из почерневшей ноздри мертвеца выползла маленькая многоножка и, быстро пробежав по губам, сорвалась за отворот жакета.

Санька вздохнул, поколупал ногтем обтянутую доску:

– Наташ. Я это. Просто я вот не понимаю ничего. Как так получилось?! На танцы ходили, помнишь?! А тут – вообще… хуйня какая-то. Чего-то не понимаю… а там опять танцы. И хоть бы хуй всем… танцуют… А, Наташ? Наташ? Наташ!

Труп не откликался.

Санька осторожно снял белую материю. Под ней была синяя юбка и Наташины ноги, обутые в черные лакированные туфли.

Санька выпрямился, положил фонарик на край ямы и, подпрыгнув, выбрался сам.

Наверху было свежо и прохладно. Ветер стих, березы стояли неподвижно. Небо потемнело, звезды горели ярче. Музыка больше не слышалась.

Санька приподнял рубашку, взял бутылку, откупорил и глотнул дважды. Потом еще раз. Водки осталось совсем немного.

Он подошел к краю ямы, поднял фонарик и посветил вниз.

Наташа неподвижно лежала в гробу, вытянув стройные ноги. Отсюда казалось, что она улыбается во весь рот и внимательно смотрит на Саньку.

Он почесал грудь, оглянулся по сторонам. Постояв немного, взял бутылку и сполз в яму.

Несколько земляных комьев упали на грудь Наташи. Санька снял их, пристроил бутылку в углу и склонился над трупом:

– Наташ… ты это… я тут… это…

Он облизал пересохшие губы и зашептал:

– Наташенька… я ведь тебя люблю… люблю… я щас…

Он стал снимать с нее жакет. С него посыпались редкие насекомые.

– Сволочи, бля… – пробормотал Санька.

Разорвав жакет в руках, он содрал его с окостеневшего трупа.

Потом разорвал и снял юбку.

Внизу была заплесневелая ночная рубашка.

Санька разодрал ее и выпрямился, осветив бледное тело.

От шеи до низа живота по нему тянулся длинный разрез, перехваченный поперек частыми нитками. В разрезе копошились черви. Грудь казалась не по-женски плоской. В пупке свилась мокрица. Темный пах выделялся на фоне бледно-синего тела.

Санька взялся за покрытую пятнами ногу, потянул.

Она не поддавалась.

Он потянул сильнее, упершись в гроб и ткнувшись спиной в стенку ямы. Что-то затрещало в животе трупа, и нога отошла.

Санька зашел справа и потянул за другую.

Она поддалась свободно.

Санька выпрямился.

Наташа лежала перед ним, растопырив ноги.

Он опустился на колени и стал трогать ее пах.

– Вот… милая моя… вот…

Пах был холодным и жестким. Санька стал водить по нему пальцем. Неожиданно палец провалился куда-то. Санька вытащил его, посветил. Палец был в мутно-зеленой слизи. Два крохотных червячка прилипли к нему и яростно шевелились.

Санька вытер палец о штаны, схватил бутылку и вылил водку на пах:

– Вот… чтоб это…

Потом быстро накрыл верхнюю часть трупа белой материей, приспустил штаны и лег на труп.

– Милая… Наташенька… вот так… вот… Он стал двигаться.

Член тяжело скользил в чем-то холодном и липком.

– Вот… Наташенька… вот… вот… – шептал Санька, сжимая плечи трупа. – Так… вот… вот… вот…

Через пару минут он закряхтел, заерзал и замер в изнеможении:

– Ой, бля…

Полежав немного на накрытом трупе, Санька медленно встал, посветил на свой член. Коричневато-зеленая слизь на нем перемешивалась с мутно-белой спермой.

Санька вытер его простыней, натянул штаны.

Выкинув наверх лопату, с трудом выбрался сам. Наверху он отдышался и покурил, бродя по кладбищу. Потом бросил в яму крышку гроба, взял лопату и стал сбрасывать землю.

В деревню он вернулся в четвертом часу. Когда стал перелезать через прясла, спавшая во дворе Найда залаяла, побежала в огород.

– Свои, – проговорил Санька, и собака, радостно заскулив, бросилась к нему. – Свои, свои, псюша… – Он потрепал ее, прошел к сараю и поставил лопату на место.

Собака юлила вокруг, шурша травой, задевая за его ноги теплым телом.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?