Текст книги "Признания мои и комиссара Мегрэ"

Автор книги: Жорж Сименон

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Из книги «Я диктую»

1

18 сентября 1972 года – насколько помнится, в воскресенье – я, как обычно, спустился в кабинет. Я сделал это с определенной целью – решил записать на желтом конверте, где всегда делал пометки, имена героев нового романа. Этот роман, который я собирался назвать «Оскар», представлялся мне самым «трудным» из всех написанных мною. Вынашивал я его уже месяца четыре, если не больше.

Я рассчитывал вложить в него весь свой житейский опыт – потому так долго и не садился писать. Наверх к себе я вернулся с чувством огромной удовлетворенности, подлинного облегчения: наконец-то я приступаю к делу!

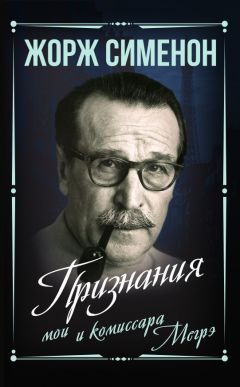

Писатель умел позировать фотографам

Однако 19-го, то есть назавтра, я внезапно, без всякого надрыва, без мучительных колебаний, принял решение продать дом в Эпаленже, построенный всего десять лет назад.

Почему?.. Я уже не впервые принимал подобное неожиданное решение. До Эпаленжа я сменил двадцать девять домов в разных странах, и с каждым из них происходило почти то же самое. Я вдруг начинал чувствовать себя чужим в стенах, которые еще накануне были такими привычными и в известном смысле служили мне убежищем.

Так вот, я переставал узнавать эти самые стены. Недоумевал, как могла моя личная жизнь сочетаться с такой обстановкой, и не находил покоя, пока не уезжал, вернее, не удирал оттуда.

20 сентября, на другой день после принятия решения, я пригласил к себе управляющего самым крупным лозаннским агентством по продаже недвижимости и объявил, что продаю дом и прошу его немедленно заняться этой операцией.

Воспользовавшись случаем, я поинтересовался, не продается ли в городе подходящая квартира.

26 сентября я нашел в многоэтажном доме две квартиры, которые можно было соединить в одну и таким образом устроить удобное жилье. Как всегда в таких случаях, весь месяц я провел словно во хмелю. Я вил гнездо. С плотницким метром обходил магазины. Покупал направо и налево – не брал только дешевку шикарного вида. А мастера в это время пробивали дверь.

Переезд я назначил на 27-е. И точно в назначенный срок перебрался на новое место.

В то время пишущая машинка еще стояла у меня на своего рода верстаке, за которым я работал. Цел был и желтый конверт с планом романа «Оскар».

Однако шли дни, а машинка и конверт казались мне все более чужими. Не берусь уточнить, в какой именно момент я принял второе решение – не писать больше романов, но всего за несколько недель оно вызрело так же бесповоротно, как и предыдущее – покинуть Эпаленж.

Вопреки предположениям многих оно явилось для меня подлинным освобождением. Внезапно у меня создалось впечатление, что я обрел самого себя. Я вновь открывал в себе чувства, которые испытывал в шестнадцать лет, когда писал свой первый роман и шатался по улицам Льежа, задрав нос и засунув руки в карманы. Люди для меня также изменились. Равно как окружающая обстановка – вплоть до деревьев по краям газонов. Она перестала быть только декорацией, материалом для рассказов и романов, средством более или менее глубокого изучения людей.

Мне больше не нужно было инстинктивно влезать в шкуру тех, с кем я встречался. Быть может, впервые за полвека я оказался в своей собственной шкуре.

2

Я ликовал. Я стал свободен. Я свободен и сейчас. За несколько дней, даже часов все для меня переменилось. Раньше я не отдавал себе отчета, до какой степени порабощен своими героями и их бытием. Вероятно, это происходило подсознательно: я ведь никого и ничего не «наблюдал» нарочно, чтобы использовать потом свои наблюдения. За меня все это, несомненно, проделывал мой перетренированный мозг.

Выяснилось, что его можно освободить от этой функции: мне ведь больше ни к чему накапливать наблюдения.

Наконец-то я стал самим собой! Буду ли я еще писать? Не знаю. Возможно, время от времени у меня станет возникать потребность рассказывать себе вслух разные истории или восстанавливать куски прошлого без расчета на то, что эти разрозненные воспоминания будут когда-нибудь прочтены неизвестными мне людьми.

Пишущую машинку заменил на верстаке маленький диктофон. Он не столь внушителен и скорее игрушка, чем рабочий инструмент: я ведь никогда еще ничего не диктовал.

Происходит прелюбопытная вещь. Я обещал себе больше не писать. И – как профессионал, если можно так выразиться, – больше не пишу. Но стоит у меня в мозгу возникнуть воспоминанию, я испытываю ту же настоятельную потребность зафиксировать его, как и в те времена, когда роман наконец вызревал и я бросался к пишущей машинке.

Больше я на ней не печатаю. Теперь я диктую на магнитофон. Откуда же эта потребность немедленно выплеснуть все, о чем думаешь, что заново переживаешь, хотя твои записи почти наверняка не выйдут за пределы семьи?

Мне думается, желание высказаться присуще каждому. Во всяком случае, у меня лично воспоминания детства неизменно залиты солнцем. Например, пасхальные воскресенья и понедельники.

На пасху покупали новую одежду. Та, в которой весь год ходили в школу, куда-то исчезала. Воскресная становилась будничной, и мы с гордостью надевали новые костюмчики и соломенные шляпы – мой дед дарил их всем внукам. Он был шляпный мастер, и потому мы носили настоящие панамы, думаю, единственный предмет роскоши, который был у меня в детстве.

Льеж – дождливый город. Однако все пасхи, какие я помню, были солнечные и теплые; можно было обойтись без курточки и пальто и пофорсить в новенькой соломенной шляпе.

Мы, как и все льежцы, шли пешком в деревню, расположенную километрах в трех-четырех, где находятся холм, именуемый Голгофским, и часовня, считающаяся чудотворной. Насколько мне помнится, только однажды часа в четыре пополудни налетела гроза и нам пришлось искать укрытия.

И еще одна деталь. На ферме на лугу устанавливали столы и скамейки. Там подавали кофе, содовую воду и сладкий рисовый пудинг. Но на эти яства и на людей, сидевших за столами, мы смотрели из-за изгороди, а сами пили воду или жидкий кофе, который приносили во фляжке из дому.

Я с радостью вспоминаю не только о детстве, но и об отрочестве. Шестнадцати лет я поступил в редакцию «Газетт де Льеж». До этого я никогда не читал газет: в те времена это была привилегия главы семейства. Я ни разу не видел, чтобы моя мать просматривала газету. Она лишь вырезала печатавшиеся там романы с продолжением и подшивала их.

Как бы то ни было, следующие три года оказались одним из самых упоительных периодов моей жизни. На первые заработанные деньги я смог наконец купить себе велосипед. Раньше я ходил в коллеж пешком, тратя на это добрых полчаса. У всех моих однокашников были велосипеды. У меня – нет.

И вот он появился. Какие только трюки я на нем не выделывал!

Поначалу положение мое в редакции было самым скромным. Дважды в день я должен был обзванивать шесть полицейских комиссариатов Льежа и осведомляться, не было ли серьезных происшествий. В 11 утра вместе с коллегами из других газет я отправлялся в Центральный комиссариат, где письмоводитель прочитывал нам донесения за сутки.

Я уходил из помещения «Газетт» немного раньше конца рабочего дня. В зависимости от времени года покупал кулек леденцов или полфунта вишен, клал его в карман и отправлялся бродить по средневековым дворам Дворца правосудия. Эти дворы казались мне сущим раем, и я с наслаждением вдыхал аромат кустов и деревьев.

На год приходилось самое малое двести непогожих дней, когда гулять было нельзя: то осень, то зима, то снег, то ветер. Но все это изгладилось из моей памяти – в ней живут лишь солнце да зелень. Проработав в «Газетт» всего несколько месяцев, я попросил главного редактора доверить мне самостоятельную рубрику. Он не слишком верил в мои возможности. К тому же в редакции я слыл чем-то вроде нечестивца.

Я из религиозной семьи. Лет до тринадцати-четырнадцати ходил к воскресной мессе, затем утратил веру и перестал соблюдать обряды. А «Газетт» была самым католическим и самым консервативным печатным органом Льежа. Справедливо задать вопрос: что я там делал? Порой я и сам над этим задумывался. Чем объяснить терпимость главного редактора к юнцу шестнадцати с половиной лет, который намеревался строчить свои статейки в ночных кабаках?

Тем не менее собственную рубрику я получил. И вел ее три года.

Писал я главным образом о жизни Льежа, о городских событиях, более или менее связанных с политикой, был весьма категоричен во мнениях и довольно скоро приобрел некоторую известность. Подумать только! Даже мой отец читал скромные опусы своего отпрыска и вечером, за столом, разговаривал со мною о них.

В семнадцать лет, точнее, на несколько месяцев раньше, я начал писать роман «На Арочном мосту» – так называется главный и самый старинный мост Льежа. Легко догадаться, что роман не привлек внимания издателей. Его опубликовал за счет автора один льежский типографщик, предварительно набрав сотни две-три подписчиков и обеспечив тем самым рентабельность своего труда.

Мне вспоминается не эта тоненькая книжонка, а стол, вернее, маленький круглый столик красного дерева на одной ножке, за которым я исписывал страницы мелким, почти бисерным почерком.

Один из моих тогдашних друзей, сохранивший рукопись, о которой я начисто позабыл, несколько лет тому назад любезно прислал мне ее. Я был поражен, обнаружив, что за столь долгие годы мой почерк совершенно не изменился: он остался таким же мелким, тонким и четким.

Худощавый длинноволосый молодой человек в широкополой черной шляпе и большом галстуке-бабочке, выбивающемся из-под дешевого макинтоша, выходит в толпе приезжих из Северного вокзала. Едва светает.

Он оглядывается по сторонам, всматривается в облик незнакомого ему Парижа. Льет дождь, на улицах мрачно и холодно. Прохожие – голова наклонена, руки в карманах – стараются прибавить шагу…

Сегодня, сидя в своем красном кресле перед диктофоном, я чувствую себя все тем же молодым человеком на Северном вокзале. Мне кажется, что ничего с той поры не произошло, что все это было вчера, что мечтал я о судьбе, отнюдь не из ряда вон выходящей.

Так ли уж я изменился за прошедшие десятилетия? Физически – несомненно. Каждый новый год отмечен следами пресловутого третьего, преклонного возраста, но стоит мне закрыть глаза и уснуть, как я вижу себя не честолюбивым юнцом, а маленьким мальчиком.

Так вот, из вокзала я вышел не один. В то утро, как в любое другое, на парижские вокзалы прибыло несколько сот человек, охваченных тем же возбуждением и внутренней тревогой, что и я.

И не важно, светит солнце или льет дождь. Главное – ты наконец в Париже. И еще, что, пожалуй, важнее: надо любыми средствами удержаться на поверхности, начать зарабатывать – как угодно, лишь бы иметь возможность есть каждый день.

Не знаю, скольким из новоприбывших пришлось уехать обратно и сколько пошло на дно и оказалось на Центральном рынке, где с одиннадцати вечера до пяти утра они разгружают машины с овощами, приехавшие из окрестных деревень.

Вчера я машинально произнес слово «честолюбие». В данном случае это слово следует понимать в совершенно определенном смысле. Я не задавался целью стать известным писателем, не претендовал на успех и славу. Я притязал лишь на то, чтобы остаться в Париже, как-нибудь зацепиться за этот город, где вокруг меня кишели миллионы людей, в которых я с любопытством всматривался.

Здесь маленькое отступление. Меня поражает одна деталь. Когда я писал романы и в половине седьмого утра спускался к себе в кабинет, я автоматически, без записей, без всякого усилия начинал с того, на чем остановился вчера, и мне никогда не было нужды перечитывать последние абзацы или хотя бы фразы, написанные накануне.

С нынешними записями – дело иное, и это меня радует, поскольку доказывает, что я диктую, подчиняясь только прихотям своего настроения.

Итак, я упомянул о Северном вокзале и поисках жилья, которые предпринял, двинувшись наугад по бульварам. Но я никак не могу вспомнить, где закончились эти поиски – на площади Клиши, авеню Батиньоль или же улице Ланкре?

Вот почему, рискуя дважды надиктовать одно и то же, я продолжаю рассказывать о бульваре Батиньоль. Этот бульвар занимает большое место и в моей жизни, и в моих романах.

Мне понадобилось немало времени, чтобы отыскать тупик Бово в самом верху предместья Сент-Оноре, на углу авеню Гош. Я добрался туда по бульвару де Курсель в полном восхищении от роскошных зданий и аристократических особняков, выстроившихся напротив решетки с золочеными остриями, которая окружает парк Монсо…

Один из приятелей отца, живший во Франции, на каком-то банкете случайно оказался рядом с Б. В. Он вскользь упомянул о молодом льежце, которому не терпится перебраться в Париж, и Б. В. сказал, чтобы собеседник направил юношу к нему.

Я уже воображал себя секретарем известного писателя. Легко представить себе мое разочарование, когда в тупике Бово я увидел невзрачные двухэтажные домишки вроде того, где я жил с родителями в Льеже. Позади домов тянулся глухой черный брандмауэр. У конца его стоял грузовик.

Раз десять я тщетно осведомлялся, где могу видеть г-на Б. В.

Наконец какой-то мужчина лет тридцати с багровым лицом спросил:

– Вы Жорж Сим?

Получив утвердительный ответ, он крикнул:

– Живо за работу! Машина должна быть нагружена до двенадцати.

Мужчина с багровым лицом и две женщины непрерывно сновали вверх и вниз по лестнице, вынося пакеты. Предыдущую ночь я не сомкнул глаз, на узкой лестнице голова у меня кружилась, ноги после долгой ходьбы под дождем подкашивались от усталости.

Помнится, я чуть не разрыдался. Еще немного – и я взял бы обратный билет в Льеж. Завтракать меня отпустили всего на час. Я выбрал самый дешевый на вид ресторанчик, но, когда настало время расплачиваться, понял, что и он мне не по карману. После полудня мы принялись грузить новую машину, а я так и не видел Б. В. Даже не слышал, чтобы мои сотоварищи по работе упоминали о нем.

По другую сторону черного брандмауэра высились прекрасные здания авеню Гош, в те годы одной из самых фешенебельных улиц Парижа. А я нашел себе пристанище за кулисами, в длинном темном грязном тупике, в глубине которого мы продолжали грузить.

Лишь много позже я узнал, что Б. В. вовсе не требовался секретарь. Вместе с несколькими другими деятелями он основал Лигу бывших фронтовиков – командиров взводов, крайне правую организацию. Что мне было там делать?

Мои обязанности состояли в том, что я почти весь день надписывал адреса на конвертах, заготовленных впрок, на случай экстренной мобилизации членов Лиги. Я носил также письма на почту, что на углу улицы Бальзака. Наконец, когда нужно было передать официальное коммюнике в газеты, я отвозил его: Б. В. считал необходимым вручать важные сообщения в собственные руки главному редактору каждой, а газет тогда в Париже насчитывалось сорок пять. Только по прошествии трех недель я встретился наконец с г-ном Б. В., чьим секретарем так мечтал стать.

Много позже я понял, почему мне показалось унизительным развозить пакеты. Отец мой был всего-навсего бухгалтер. Мать получала крохотную пенсию. Право же, ничего аристократического в нас не было.

Тем не менее моя мать с необъяснимым презрением относилась к людям, занимающимся физическим трудом. Мне она, например, неоднократно наказывала:

– Не смей водиться с детьми рабочих.

А я завидовал детям рабочих: пусть одежда у них была не такая, как у меня, зато игрушки красивей, и питались они лучше, чем мы.

Но загрузку фургонов я воспринимал в душе как оскорбление. Я словно с неба на землю свалился: я же ехал в Париж не машины грузить. Меня повели на второй этаж, где громоздились свертки и всевозможные игрушки, преимущественно в плачевном состоянии.

Дело было связано с последней затеей Б. В. – празднованием рождества посреди развалин: Франция ведь еще не залечила нанесенные ей войной раны.

3

Человек, несчастный и чудесный маленький человек, исполненный героических порывов, надежд и – так часто – повседневного мужества, которое ничто не может истребить!

Не могу понять, почему он ни разу с тех пор, как существует на земле, не разметал силы, которые объединились против него и превратили в того, кого раньше именовали крепостным, а сейчас – квалифицированным рабочим, то есть в раба.

К счастью для своего относительного равновесия, он этого не понимает. Каждое утро ему внушают, что он должен думать, и муштровка эта не прекращается до самой ночи.

Ради чего? Ради кого? Ради нескольких негодяев, у которых совести и идеалов меньше, чем у остальных. Эти люди не стесняются жульничать – жульничать во всем – и выдавать войны за выражение единой воли народа, хотя причина кроется в барышах от поставок танков или самолетов.

Когда-то вот так же соблазняли крестьян идти на Восток отвоевывать гроб господень. Это повторяется каждые двадцать – тридцать лет, и всякий раз маленький человек идет, всякий раз верит, всякий раз позволяет себя убить, ну, в крайнем случае оставить без руки или ноги.

В эти дни радио и телевидение особенно омерзительны. Они разжигают примитивные инстинкты в противниках, натравливая их друг на друга.

А несколько негодяев становятся еще богаче и могущественней.

Маленький человек отнюдь не святой. Он тоже не прочь сжульничать. Но жульничает он, чтобы купить – смотря по тому, где живет, – муки, риса или приобрести – это уж максимум – лавочку, где простора для жульничества побольше.

Всякий раз, слушая последние известия, я чувствую себя подавленным. И все-таки я не прав. Ведь когда мы были оленями, морскими львами, муравьями, короче говоря, за долгие миллионы лет до того, как приобрели звание человека, мы не переставали быть рабами и повиновались одной или нескольким особям, которые оказывались самыми сильными.

4

С сотворения мира, думаю, каждая раса мнит себя избранницей бога, Будды и не знаю кого еще.

Периодически одна раса берет верх над другой. Не надо забывать, что сарацины победно дошли до центра Франции, а Испания надолго была захвачена маврами; и перечень этот можно продолжить.

Наконец-то мы начинаем понимать, что различия между расами не столь велики, как считалось раньше. Просто направленность у них разная.

Долгие века раса, именуемая белой, гордо и безжалостно правила миром. В прошлом столетии боялись нашествия желтой расы. А сегодня Никсон, равно как и главы других государств, едет в Пекин. Больше ста двадцати стран (точной цифры я не знаю, поскольку она все растет) представлено в ООН.

Что касается Африки, то она в конце концов объединилась или, во всяком случае, образовала некую общность и намерена занять подобающее место в мире.

Арабы, связанные общей религией, сейчас пытаются объединиться.

Эпоха колониализма была периодом неслыханного процветания белой расы. Это была эпоха, когда белый колонизатор – я это видел – приказывал негру посидеть на обочине, а сам занимался любовью с его женой.

При англичанах в Хартуме цветные не имели права после шести вечера оставаться в квартале для белых или заходить на его территорию.

Я мог бы привести сотни подобных примеров из совсем недавнего – лет тридцать назад – прошлого.

Сейчас колесо поворачивается – может быть, медленно, но неумолимо.

Уже есть университеты в песках Аравии и в тропических лесах, и у нас нет больше монополии ни на что, разве только на технические знания, которые можно приобрести за несколько лет.

5

Что заставляет человека читать? Я часто задаю себе этот вопрос. Чисто эстетические запросы? Сомневаюсь.

Человек глубоко ощущает свое одиночество. Он знает свои достоинства и недостатки, свои возможности и пороки.

Не для того ли он читает, чтобы встретить себя в героях книги, пусть придуманных, но похожих на него? И не оправдывает ли – хотя бы частично – их пороками свои?

Кто-то – забыл кто: память у меня скверная – сказал:

– Все мы – зеваки.

Читать – не значит ли это играть роль зеваки?

Бог с ним. Не мое это дело анализировать причины и следствия в литературе.

Более того, я иногда спрашиваю себя, правильную ли дорогу выбрал в жизни? Я прошел ее, созерцая, пытаясь проникнуть в то, что человек прячет в самой глубине, в то, что у него врожденное. И неважно, удалось мне это или нет.

Одни и те же слова для каждого имеют свой смысл. В одной и той же книге каждый вычитывает свое. Один и тот же разговор каждый понимает по-своему. Все зависит от воспоминаний детства, воспитания, образования.

Животные общаются между собой знаками, которые чаще всего от нас ускользают, но от этого не перестают существовать.

Я не стану обольщаться мыслью, что человек – царь природы, даже если он станет общаться с себе подобным без помощи слов, письма и технических средств.

Это свойственно многим видам животных, а возможно – ведь этого мы не знаем, – всем.

Но почему не нам?

6

Пришла осень, почти зима, и первое, что я делаю утром, еще до того, как по радио и телевидению сообщат высоту, на которой лежит снег (сейчас она ниже отметки две тысячи метров), так вот, первое, что я делаю, – смотрю в окно. Определяю по тому, куда клонятся деревья, не дует ли северный ветер.

Для меня сейчас это очень важно. От этого зависит, пойду ли я днем гулять. Теперь – не то что когда-то – я не переношу северного ветра, ибо всякий раз рискую подхватить бронхит, как три последних года подряд. А бронхит в моем возрасте легко переходит в пневмонию.

С семи до восьми утра дул сильный ветер. В полдевятого деревья перестали качаться, и я смог выйти погулять.

После прогулки я каждый раз берусь за микрофон с некоторой нерешительностью и огромным смирением. У меня впечатление, будто я несу вздор. И не только несу вздор, но и повторяюсь.

У меня нет намеченной линии, так что я не могу продолжать тему с того места, на котором вчера закончил; я говорю то, что пришло мне в голову накануне вечером или когда я засыпал, и поэтому рискую повторяться.

Почти уверен, что такое случалось неоднократно. Кажется, сегодняшнюю тему я уже затрагивал.

Вчера вечером мы с Пьером вели за столом разговор о возрасте. В его устах, как и в устах его сверстников, слово «старик» имеет пренебрежительный оттенок.

Я спросил его:

– А в каком возрасте, по-твоему, становятся стариком?

– Лет в сорок – сорок пять.

Я тоже когда-то не только думал так, но и писал. Если почитать мои первые романы, там можно найти немощных стариков и старух лет пятидесяти. Это, между прочим, тоже способ определить возраст автора. Сперва он называет стариками всех пятидесятилетних. Достигнув тридцати, считает стариками тех, кому пятьдесят пять. В сорок лет стариком становится шестидесятилетний. А в пятьдесят – граница смещается до семидесяти.

После границы старости счет годам вообще не ведется. Я бы сказал, мужчина и женщина после этого живут как бы вычеркнутые из жизни, словно в преддверии рая, обещанного в Священном писании.

Газеты и журналы закрепляют эту мысль в головах читателей. Обсуждается проблема заведений, в которых найдут приют эти человеческие развалины, и проблема стоимости таких заведений. Статистики возвестили, будто к 1980 году (потом дату сдвинули на 1990 год и, наконец, на 2000-й) будет столько стариков, что молодым, чтобы содержать их, придется работать вдвое больше.

О больницах, богадельнях, о безнадежных больных я уже не говорю.

Неужели авторы этих статей (а среди них есть крупные медики и известные социологи) не отдают себе отчета, что на свете существует не только молодежь, но и старики, сохранившие привычку читать газеты?

Думают ли авторы, какое впечатление все это производит на стариков? Общество считает их ненужными, относится к ним как к обузе. Подсчитано чуть ли не до сантима, какую часть налогов платит каждый на содержание старых.

Лет двадцать назад я писал, что социальное страхование и больничные кассы в конце концов объявят войну индивидуализму. Почти как в данном случае. Уже рассчитано, во сколько каждый алкоголик обходится государству, то есть всему населению страны. Убежден, что, не будь производство и торговля вином и спиртными напитками так доходны, их давно бы уже запретили.

7

Человек, бедный маленький человек, брат мой. А есть ли какой-нибудь смысл у слова «брат»? Не входит ли оно в арсенал оружия, которое используют против нас?

Вся история животного, именуемого человеком, учит, что брат всегда убивал брата, причем не только брата по племени, но и по крови, единоутробного.

Нас закабаляли, подавляли, терзали, принуждали к невыносимому, иногда смертоносному труду.

Сперва этим занимались колдуны, которые сами были вождями или приспешниками вождей, потом служители разных религий. Некоторые религии требовали, дабы отвратить гнев богов, человеческих жертвоприношений. Другие довольствовались тем, что под страхом адских мук накладывали запрет на все, что могло бы уменьшить власть королей или императоров.

Изучая историю любой части света, обнаруживаешь те же табу, то же рабство, те же кары для тех, кто эти табу нарушает.

Сейчас ни королей, ни императоров практически нет. Человек может считать себя свободным. Впрочем, его заставляют так считать.

Заставляют во имя поработившей его свободы.

Какая разница между древнеримским рабом и нашим современным рабочим? Раньше, правда, иногда можно было отрубить голову чересчур жестокому тирану. Фанатики это делали.

Сейчас голов слишком много. К тому же головы эти анонимные. Даже те, что, казалось бы, правят народами, трепещут перед властью, имя которой – деньги.

Бедный маленький человек от заработков своих вносит деньги во множество касс вроде сберегательной и социального страхования. Приходит время, и ему не возвращают и половины того, что он выплатил. А если жителям какой-то страны не по нраву опасная или грязная работа? Тогда для этого экспортируют рабочих из других стран, как когда-то ввозили рабов.

Конечно, сейчас это происходит мирно. Головы теперь отрубают редко. И в других государствах нечасто прибегают к электрическому стулу или виселице.

Человек живет уже не в лачуге, а в доме, схожем по своим достоинствам с курятником, в доме, где царят страх и тоска.

Ему позволяют ценой жестокой экономии приобрести автомобиль, на котором ему некуда ехать, но который обогащает хозяев.

Его почти вынуждают покупать тысячи ненужных вещей, а если он взбунтуется, для него это плохо кончается.

Власть – это то, что отдельные ловкачи присваивают себе, пытаясь заставить вас поверить, будто они это делают в соответствии с божественным правом или в крайнем случае с законом, поскольку вас просили поставить крестик на избирательном бюллетене.

Придет ли когда-нибудь этому конец? Очень бы хотелось. Я всей душой надеюсь на это, но не верю.

Маленький человек, брат мой, такой честный, такой откровенный, тебя всегда будут совать лицом в дерьмо.

Но у тебя все-таки останется твоя гордость.

Я не специалист в истории религии. Немножко знаю католическую религию: был в ней воспитан.

До сих пор вспоминаю мои ночные страхи: как я вскакивал, когда мне снился ад.

Кажется, у арабов тому, кто совершил преступление, отрубают руку или ногу. Во Франции преступникам отрубают голову, правда, все реже и реже. В других странах их вешают, что тоже малоприятно.

Но я не знаю кары более жестокой, чем та, которая придумана католической церковью. Католики верят в ад. Не знаю, верят ли в него епископы, архиепископы, кардиналы и сами папы.

Когда я учился в начальной школе у отцов миноритов, один из них попытался дать нам представление о вечности. Было нам не то по восемь, не то по девять лет!

– Представьте себе, что весь двор (а он был очень большой) занимает огромный литой металлический шар. Представьте, что каждый год на него всего на секунду садится маленькая птичка, к примеру малиновка. От этого шар незаметно истирается.

И монах торжествующе воскликнул:

– Так вот, когда шар совсем изотрется, исчезнет, это все равно еще не будет вечность!

Перспектива вечных мук бросала меня в дрожь, в холодный пот, вынуждала падать на колени перед гипсовыми фигурами Пресвятой девы и любого святого, но, возможно, именно поэтому через несколько лет я отошел от религии.

Думаю, ни одна другая религия не нашла для порабощения народа более чудовищного, более бесчеловечного наказания, и невозможно поверить, что ад, каким я его только что описал, был изобретен людьми, верящими в него. Нет, такие вещи придумываются хладнокровно, цинично.

Представляю себе, какое было бы лицо у Аллаха, Моисея, Иисуса, Будды или любого другого бога, если бы они сошли на землю, понаблюдали за колоссальными операциями торговцев танками и самолетами и увидели, как их именем посылают на бойню тысячи и тысячи людей.

8

Каждый год в это время по телевидению показывают один из залов Елисейского дворца, где сидят сто стариков и старух, чисто вымытых, причесанных, одетых в самое лучшее, что у них есть; возможно даже, эти наряды они получили в гардеробной, точь-в-точь как статисты в театре.

Они безучастно ждут, не позволяя себе перекинуться словом.

Входит супруга президента в сопровождении дам (полагаю, что следует говорить «светских»), которые несут корзинки.

Каждый старичок, каждая старушка получает пакет, обернутый в золотую бумагу. Они сидят и держат пакеты на коленях. Кое-кто встряхивает подарок, пытаясь определить содержимое. Другие решаются чуть надорвать ногтем бумагу.

Речей не произносят. Что можно им сказать? И что могут сказать они?

Прислуга Елисейского дворца невозмутимо и неторопливо направляет стариков к выходу.

Я нахожу этот спектакль чудовищным. Отобрано сто, используя официальную терминологию, самых заслуженных. Что это такое – заслуженный престарелый? Их нарядили. Научили прилично держаться, велели молчать и благодарить сдержанным поклоном.

Куда их отправили после всего этого? Не знаю. То ли в трущобы, где обитает большинство из них, то ли в один из немногих домов призрения для престарелых.

Недавно обсуждалась проблема абортов, и министры не скрывали, что им нужно, чтобы рождались дети, как можно больше детей. Франция должна за несколько лет увеличить население на пятнадцать миллионов человек. Долой противозачаточные таблетки!

Дети нужны не для того, чтобы они потом стали стариками, которых некуда девать и помощь которым, правда весьма скудная, так обременяет государство.

И не для того, чтобы они пошли в университеты, которых правительство побаивается.

Нет, дети нужны, чтобы стать солдатами. Солдаты, если только они не погибнут на войне, наделают еще детей, и эти дети потихоньку превратятся в стариков.

Говорят, есть страны, где обрекают на смерть тех, кто уже не может залезть на верхушку кокосовой пальмы. У нас так не делается.

Но не делается и ничего или почти ничего, чтобы обеспечить им жизнь, достойную мужчин и женщин. Потому что – а об этом забывают – старики и старухи, бредущие по улицам, продолжают оставаться мужчинами и женщинами.