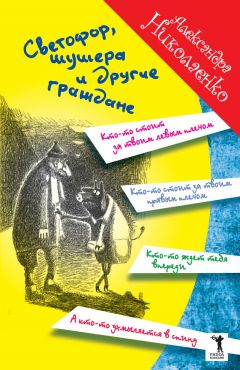

Текст книги "Светофор, шушера и другие граждане"

Автор книги: Александра Николаенко

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Когда деревья станут большими

Васе Птичкину, мальчику шести лет, с коротеньким носом и соломенной челкой, приснился сон, что он умеет летать.

Во сне все было как обычно: Вася стоял босиком у окна в своей маленькой комнате и смотрел во двор.

Во дворе уже начиналось лето (10 мая), а Вася опять болел, и ему нельзя было не то что на улицу, но даже если бы мама увидела, что он стоит босиком у окна, то ему как следует досталось бы на орехи.

Но мама ушла в продуктовый магазин и сберкассу, и Вася, конечно же, стоял у окна.

Это было его любимое дело.

На качелях детской площадки скрипела туда-сюда большая толстая первоклассница из второго подъезда.

Она была вся беззубая (как бабушка Тася), и очень вредная.

Подлетая, беззубая вредная девочка видела маячившего в окне Васю и с удовольствием показывала ему язык.

«Большая, а дура», – думал Вася, и ему до слез хотелось на улицу. Особенно же показать первокласснице, какой ему папа с мамой подарили взрослый велосипед «Школьник».

Но «Школьник» подарили еще на Новый год, и всю зиму Вася терпеливо ждал, когда зима кончится.

И вот зима кончилась, снег ручьями сполз с тротуаров на центральную улицу, высохли лужи, все расцвело и зазеленело, а Вася заболел, как всегда. От обиды Вася тоже хотел показать первокласснице язык, но тут на подоконник с той стороны окна села птичка.

Это была необычная птичка, ярко-желтого цвета (обыкновенная канарейка), как одуванчик или бабочка лимонница, а сама она была размером с синичку или воробушка.

Повертев головой, птичка увидела Васю, но сделала вид, что его не заметила, и совершенно беспечно пропрыгала по железяке карниза туда-сюда.

После чего замерла напротив Васи и внимательно на него посмотрела.

Глаза у птички были как черные блестящие камушки. Такие камушки были на бабушкиной гранатовой брошке.

У Васи перехватило дыхание.

«Вот бы мне эту птичку!» – вот все, о чем теперь стучало в нем сердце.

Надо было незаметно для птички открыть левую створку, и, пока птичка воображает, цап! И схватить ее. За хвост!

Вася был мал ростом, и потому, чтобы схватить птичку, вскарабкался на батарею.

Он, конечно, предполагал, что птичка, заметив, как он открывает форточку, может испугаться и улететь. Но по-другому ее все равно было не достать.

Вася зажмурился и, стараясь проделать это как можно тише, повернул ручку.

Птичка не улетала. Чуть повернув лимонную живую головку, кося на Васю гранатовой бисеринкой, она внимательно и насмешливо следила за мальчиком.

Вася перегнулся через подоконник и протянул к птичке руку. Птичка отпрыгнула. Чтобы ее схватить, теперь не хватало расстояния вытянутой ладони. Вася встал на батарею на цыпочки и потянулся еще.

Еще…. Еще немножко, казалось ему, и цап! Но нет, птичка снова отпрыгнула, и пришлось лезть за ней дальше. На подоконник.

Встав на колени, Вася снова потянулся за птичкой, но тут она легко оттолкнулась от карниза и повисла в небе солнечным зайчиком, быстробыстро щелкая лимонными крылышками.

Вася взмахнул руками и, не задумываясь, соскользнул за ней.

«Лечу!» – подумал он и первым делом победно посмотрел на первоклассницу.

Толстая первоклассница, широко распахнув рот и забыв показать язык, закинув голову, смотрела, как летит Вася.

Вася летел вниз быстрым белым камушком, в пижаме и босиком.

Ему не было страшно, и, летя, он даже забыл про странную желтую птичку. Которая по-прежнему плясала в небе солнечным зайчиком, видная с детской площадки черным маленьким пятнышком.

Поднявшись, Вася хотел пойти, но ноги его почему-то не касались асфальта, и шаги получались странные, неуверенные, как будто он еще не умел ходить. Ему, кажется, не хватало веса, чтобы встать как следует, и он, беспомощно болтая коленками и руками, барахтаясь, поднимался к небу.

Вася казался себе похожим на гелиевый шарик, который опустить на землю или удержать можно только за ниточку, и как он прежде хотел взлететь, и это не удавалось ему из-за веса, так теперь, из-за его отсутствия, Вася не мог приземлиться. Тогда Вася изо всех сил схватился за ветку яблони, что росла под окном, и, повиснув на ней вверх тормашками громко, закричал.

«Мама!»

Ветка держала крепко, это была старая, посаженная сразу после войны Васиной мамой яблоня. Мама посадила яблоню во время школьного субботника (10 мая, ровно 30 лет назад). И их учительница сказала, чтобы все, кто сажает сегодня (то есть в тот день) деревья, загадывали на них желания. И когда деревья станут большими, загаданные желания сбудутся.

Мама загадала (но это нельзя говорить вслух, иначе, как известно, желания не сбываются).

Теперь яблоня выросла. Она стояла огромная, раскинув под небом усыпанные огромными белыми цветами крылья-лапы, а осенью давала маленькие, кислые яблоки, которые было невозможно есть. Зато их клевали птицы.

Вся в белом цвету. Она обнимала мальчика белыми крыльями, и когда он, все-таки не выдержав притяжения неба, отпустил руки, поймала его, как бельчонка, сплетением веток.

Как в гамак.

Жалостливый бес

…Галина Семеновна Добродейкина жалела всех. Она жалела, ей было жалко до слез, и, выплакав все глаза над чем-то вчера (не умея утешиться даже шоколадкой в постели), Галина Семеновна всхлипывала над чужими несчастьями до полночи и, засыпая с заложенным носом, назавтра забывала о том, о чем плакала вчера, и находила себе над чем поплакать снова.

Она умела слушать, и соседки по дому и с лавочек на бульваре вдоволь снабжали Галину Семеновну плакальными историями, какие служили ей лучшей пищей.

Узнав что-нибудь душещипательное, Галина Семеновна не оставляла вызнанную историю без своего жалостливого и живого участия.

Ограбят или зарежут кого-нибудь в переулке, от одной к другой уйдет муж, сын наркоман, дочка без мужа – все, все (или что-нибудь кроме и сверх того) служило пищей для жалости Галины Семеновны.

Она жалела бездомных кошечек, жалела домашних собачек, жалела соседку сверху и соседку снизу, из третьего подъезда их дома она жалела Ирину Степановну, у которой болели ноги.

Жалела знакомую кассиршу из супермаркета, златозубую продавщицу в круглосуточной палатке Тайчине, приехавшую на заработки из далекой страны Казахстан, жалела голубей, белочек в Серебряном бору, замерзающие кустики, разбитую вазу, героинь телевизионных сериалов, несчастных в любви, и нищих. Каждое воскресное утро Галина Семеновна садилась в 61-й или 19-й троллейбус и ехала к Всехсвятской заутренней, и всегда подавала на входе в храм и при выходе.

Словом, во всех чертах и поступках, до самых печенок с аппендиксом, эта прекрасная Галина Семеновна пропахла елеем, и слезы мироточили у нее из глаз при виде человеческих горестей и несчастий.

Часто можно было встретить Галину Семеновну в черной толпе на Новодевичьем кладбище, в черном платке и длинном сером пальто, похожую на ворону. Она посещала церковные отпевания. Любила посмотреть на покойников, и к знакомым из дома ходила на девять дней, и помнила за них сорочины.

Она ловко пекла тоненькие кефирные поминальники, мешала вкусно кутью, стояла святить куличи, кропила «крещенской» углы и угощала соседей цветными яичками к Пасхе…

Правда, не сказать чтобы так-то любили ее в ответ.

У Галины Семеновны чем-то кислым попахивало изо рта при словах участия и утешения. Ее облаивали собаки. От нее разбегались коты. Разлетались бульварные голуби. И после ее искреннего сострадания у несчастных утешенных до звона в ушах усиливалось ощущение их несчастья и колодезной пустоты.

И тем не менее несчастий хватало нашей Галине Семеновне и на завтрак, и на обед, и на ужин.

Если ей всё же недоставало несчастий, она просто-напросто смотрела по телевизору новости или передачу «Дорожный патруль»…

Однажды в 208-й квартире через кухонную перегородку от квартиры Галины Семеновны раздался страшный крик.

Там жили благополучные муж, жена, дочь, зять и внучка Машенька Бубенчиковы, к которым, как ни теснилась и ни подслушивала сквозь баночку (был такой у Галины Семеновны способ вызнать, о чем именно можно пожалеть соседей), было прежде с жалостью не привязаться.

Старик Бубенчиков (66 лет) был профессор и доктор (каких-то наук). Он выезжал с лекциями за рубеж, к нему ходили студенты, и у него издавались научные книжки. Жена его Анна Петровна (теща, мать, бабушка) была также недоступна для жалости и только сухо кивала Галине Семеновне при случайной встрече у лифта. Ко всему, у них была хорошая «трешка», зять не пил и внучка Машенька ходила с папой в детский садик, что на углу.

И вот, именно из этой благополучной квартиры раздается не совсем человеческий, а скорее звериный крик и будит нашу Галину Семеновну к жалости.

Она бросает остывать свои только что налитые щи и, едва запахнув халат, бежит звонить соседям.

«Что такое? Что случилось?» – Она настойчиво переликает мелодичным звоном кнопки под дверью, и ей распахивает Анна Петровна, совершенно белого цвета волос, в серой ночной рубахе, похожей на саван, с безумными мертвыми совершенно глазами.

– Что тебе, гиена? – говорит Анна Петровна нашей жалостливой соседке и смотрит на нее в упор больными пустыми глазами.

– Анночка Петровна! Миленький вы мой! Что такое, что с вами? – выливает на профессоршу Галина Семеновна целую ванну кислого сострадательного участия, и та вдруг падает на колени и начинает головой биться о дверной косяк.

Галина Семеновна вспахивает рукавами, она бежит к себе за валерьяновыми каплями (кап-кап), она буквально порхает от жалости и участия…

Она изо всех слабых сил приводит больную в себя, она берет ее в свои руки, уговаривает лечь в постель, она поит профессоршу с чайной ложечки сладким чаем.

В квартире кроме профессорши никого нет, и Галине Семеновне, хоть ей ничего и не говорят, совершенно ясно, что тут произошла ужасающая семейная трагедия.

Она не решается спросить. Но она не уходит.

Она держит больную профессоршу у постели за руку…

И вот, та начинает говорить.

Она говорит, говорит, говорит…

Наконец-то! То есть: «Ужасно! Ужасно! Да как же так? Боже мой! Какая трагедия! Какой кошмар! Что же это такое?!» – сострадает добрая, жалостливая, потрясенная Галина Семеновна…

Авария на Молодежном проспекте. Вот что это такое. Всех. И внучку Машеньку.

Плохой перекресток. Заснувший шофер маршрутного такси и груженая фура. Вот что это такое. Ну? Вы наконец удовлетворены, Галина Семеновна? Вам этого хватит на ужин?

Но нет, как-же-как-же! Ей этого мало. У нее много слов, какие сказать профессорше. И она скажет их. Она скажет: «Да миленькая вы моя! Все под богом ходим…», «Ах какое несчастье, какая беда! Ах-ах…».

«Но надо жить, надо как-то жить, моя милая, моя хорошая».

«Бог терпел и нам велел».

«А вы помолитесь…»

«А вы в церковку…»

«Еще глоточек чайку… Ну что же вы, мой хороший? Мой ангельчик…»

«Деточка вы моя! Нельзя же так убиваться…»

«Скушайте ложечку…»

«Поспите немножечко, а я вам вареньица сейчас принесу…»

И эта добрая женщина «на минуточку». Она «за вареньицем». И она тоже, наверное, съест капельку, за компанию.

Ведь нужно же как-то жить и поддерживать силы.

Так какое варенье, Галина Семеновна? Каким угостить Анну Петровну? Ах, она. Бедняжка! Может быть, клубничным?

Но нет, пожалуй, она сама как-то все-таки больше любит клубничное, и его мало осталось. Крыжовниковое.

Она берет «крыжовниковое» и спешит на помощь в 208-ю.

Но там больше некого угощать. Распахнутая балконная дверь. Майский ветер теплыми пальцами трогает занавеску. По карнизу гуляет ворона.

Кушайте свое варенье сами, Галина Семеновна.

И Галина Семеновна в задумчивости слизывает с пальца янтарную каплю крыжовника…

Чайник

Если бы один человек стал художником (пусть даже не самым хорошим художником на свете).

А другой стал поэтом (пусть даже не самым лучшим).

То, быть может, не было бы войны.

Жил-был Ося. Маленький мальчик. И были у этого Оси папа и мама. Дедушка и бабушка. Пес Чайник. И оловянные солдатики в жестяной коробке у бабушки под кроватью.

В детский садик Ося не ходил, потому что когда у человека есть бабушка и дедушка, то детский садик отменяется.

«Однозначно!» – сказала бабушка, которая жила с дедушкой в соседнем кирпичном доме.

«Никаких детских садиков! Приводите его к нам!» – сказал дедушка.

И на даче летом Ося тоже жил-был с бабушкой и дедушкой. И с Чайником.

А родители его однажды собрали чемоданы и уехали за границу по работе.

И писали письма.

Сперва Ося очень скучал по ним. Но потом привык (то есть отвык). К тому же у него был пес Чайник. С Чайником не пропадешь.

А потом, когда родители куда-то опять полетели, их самолет разбился окончательно, и Ося их больше никогда не видел.

А на похороны его не взяли, потому что он был еще маленький.

Поскольку родителей уже и без того давно не было, Ося не заметил никакой разницы между смертью и командировкой.

Вот если бы потерялся Чайник – тогда да. А так что уж тут, непонятно, расстраиваться? – думал Ося.

А Чайник сидел рядом и одобрительно стучал по ковру коротеньким хвостом.

«Когда-нибудь вернутся» – так думал Ося, не понимая, почему плачет бабушка. А дедушка сидит как каменный.

И стал жить-поживать дальше.

Больше всего Ося любил играть в войну. Дедушка был ветеран Великой Отечественной войны и много про эту войну рассказывал Осе.

И вот Ося, сразу как только умоется, погуляет с Чайником и позавтракает, уходил в свою маленькую комнату, которую ему выделили бабушка и дедушка в своем кирпичном доме напротив, и расставлял солдатиков напротив друг друга.

Ося был «за хороших».

«Плохие» объявляли «хорошим» войну.

(Например, за запасы конфет в бабушкином буфете или плюшевого медведя.)

Чайник сидел рядом. Улыбался и одобрительно стучал по ковру хвостом.

На границе (начерченной на ковре мылом) собирались хмурые тучи, грохотала канонада. Мчались (поднимая ветер) танки. Фашистские «Тигры».

Летели мессершмитты, свернутые из бумажных тетрадных листов с черными крестами на крыльях.

Весь ковер покрывался павшими оловянными солдатиками.

Ося был генералом.

Нет! – он был самым главным «хорошим» генералом в этой войне.

Стоило врагу приблизиться к Москве (спичечному коробку, над которым на спичке развевался красный флаг, из бабушкиного лоскуточка), генерал, оглохший от взрывов и пулеметных очередей, раненный в руку, контуженный в голову, весь (для натуральности) перемазанный красной акварельной краской, кричал: «В атаку! За нами Москва!»

И павшие оловянные солдатики все как один вставали с ковра и выстраивались перед спичечным коробком в новые шеренги. И шли в бой.

И снова ковер покрывался трупами оловянных солдатиков.

И снова кричал раненый генерал «В атаку!».

И снова начинался бой.

Отважный генерал (Ося) не жалел ни себя, ни своих солдатиков. У него была, под кроватью, запасная картонная коробка с солдатиками. Это были уже не оловянные, а пластмассовые плоские солдатики, зато на конях и со шпагами.

Они тоже были «за нас». Только у некоторых из них не хватало подставок. Руки, шпаги, шашки, головы или ноги.

Но враг не знал о запасных солдатиках.

И вот, когда враг, предчувствуя победу, жег костры под кремлевскими башнями, а весь ковер за спиной врага был засыпан павшими оловянными солдатиками, запасные солдатики (красная конница) выпрыгивали из запасной коробки и бросались прямо с кремлевских стен на ненавистного врага, с криком «Ураааааа!». А с тыла вставали павшие.

Стоя на спичечном коробке, генерал размахивал над ковром (полем боя) алым флагом.

Вокруг него свистели пули.

Пойманный в ловушку, враг сдавался.

Наступал день победы.

С почестями хоронили павших. Для этого у Оси был бабушкин цветочный горшок, с землей, но без цветка. Для рассады.

Туда, разрыв чайной ложкой землю, Ося высыпал погибших оловянных солдатиков.

Делал над ними холмик.

И ставил спичечный коробок.

Палили в воздух в честь павших пистоны. В комнате повисал желтый дым. Пахло серой.

Чайник чихал.

Солдатики не успевали заржаветь в цветочном горшке.

Завтра им предстоял новый бой. Ося раскапывал их и нес в ванную. Отмывал от земли, вытирал вафельным полотенцем и укладывал в жестяную коробочку.

На даче Ося переключался на муравьев.

На корабликах-досках, с длинными вбитыми в дерево гвоздями, на бумажных парусах, раздуваемых ветром, десятки изловленных главным адмиралом муравьев отправлялись на Восток. Туда, откуда шли непрерывным потоком вражеские баржи, груженные боеприпасами (песком и гравием), и мчались вражеские ракеты.

Кораблики с солдатами главного адмирала переворачивались, и солдатики – муравьи – тонули в волнах.

Но новые деревяшки с парусами и солдатиками пускались в путь на Восток.

Муравьи – не то что оловянные солдатики, – погибнут одни, в траве и муравейниках таких солдат сколько хочешь… – так рассуждал наш отважный генерал-адмирал, генералиссимус Ося.

Предателей муравьев (тех, что старались сбежать с военного корабля или кусались) Ося казнил на месте. Давил пальцем – чтобы другим было неповадно.

Дедушка вечерами рассказывал про войну.

Бабушка пекла осенью в печке антоновку с сахаром.

Ося переключился на кротов и мышей. Это были враги участка. Они разрывали грядки.

Из-за них засохла облепиха.

Ося вступил в войну. Он помогал бабушке. Но бабушке почему-то не нравилась эта затея.

Но бабушка просто была слишком добрая. Участок же, несомненно, нуждался в защите.

Ося выливал в кротиные норы кипяток.

Высыпал по углам мышиный яд. Собирал в баночку с крыжовника гусениц, а с щавеля колорадских жуков.

Бросал в баночку газету. И поджигал.

Баночки ставил вдоль забора. Как напоминание о том, что кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет.

Чайник весело гонялся за бабочками и лягушками.

Ося любил лето. И лето любил Чайник.

Все любят лето. Даже колорадские жуки, мыши, бабочки, гусеницы и кроты…

С кротов и мышей со временем Ося, наверное, переключился бы на людей. Дедушка с бабушкой собирались отдать Осю этой осенью не в обыкновенную школу, а в Кадетский корпус, недалеко от дома…

«Из него выйдет настоящий генерал!» – с гордостью говорил дедушка.

У которого после войны, как у Осиного пластмассового солдатика, тоже не было ноги.

А бабушка качала головой и иногда смотрела на внука как-то странно. Почти с ужасом.

А Чайник заболел. И больше не гонялся за бабочками и не раскапывал кротовьих нор.

Чайник был такса.

Он лежал, положив длинную морду на короткие лапы. И у него из глаз текли слезы.

А хвост приветливо шевелился только при виде Оси.

«Наверное, съел какую-нибудь больную крысу», – сказал дедушка, и Чайника положили в большую корзину и повезли в город в ветеринарную клинику.

Это было целое приключение. «Чайник! Тебя обязательно вылечат!» – обещал псу Ося, когда автобус уже въезжал в город.

Но Чайник посмотрел на Осю.

Вздохнул и умер.

«Он умер, Ося», – сказал дедушка, заглянув в корзину. А бабушка заплакала.

Они поехали обратно, так и не добравшись до ветеринарной больницы.

Чайника нельзя было оживить.

Дедушка пошел с Осей на задний двор, где сарай, взял в сарае лопату, и под старой сливой они с Осей выкопали яму и, положив Чайника, завернутого бабушкой в плед, в корзине на дно этой ямы, засыпали землей.

Бабушка посадила над Чайником анютины глазки.

Ося не очень испугался. Он привык закапывать мертвых оловянных солдатиков в цветочный горшок, а потом откапывать их, и они получались как новенькие.

Вот и с Чайником он решил поступить точно так же.

Когда бабушка и дедушка в пятницу собрались и уехали (как каждую неделю уезжали) в город, полить цветы и за пенсией, Ося пошел на задний двор, снял с гвоздя в сарае лопату и откопал Чайника.

Что увидел Ося, вы, наверное, можете себе представить. Со смерти друга прошло четыре дня, было очень жарко.

В лесу, за забором, там, где тропинка, виляя между берез и высоких таволг уводила к реке, оглушительно стрекотали кузнечики.

Чертили водяные дорожки у песчаной отмели водомерки.

В камышах плескались мальки.

Плыли вражеские баржи, груженные боеприпасами…

Светило высокое солнце.

Белые черви, личинки мух и самый страшный запах на свете. Медовый, колокольчиковый запах тления. Собачий оскал. И пустые глазницы.

Вот что такое на самом деле смерть.

Вот что увидел Ося в яме под старой сливой на заднем дворе за сараем.

На нос друга села тяжелая навозная муха с изумрудными крыльями.

Ося с женой Леной и дочкой Саней все еще живет в квартире бабушки с дедушкой.

В квартире родителей у него мастерская.

Он художник. На картинах только лето и зима, осень и весна, цветы и солнце…

До завтра

Двадцать второго июня, ровно в четыре часа,

Киев бомбили, нам объявили, что началася война…

…Однажды, прекрасным весенним утром (22 апреля), два жирных черта, два проклятых небом и землей, ветром и водой, солнцем и луной бездельника…

Два негодяя поговорили друг с другом по телефону (или, может быть, по скайпу, или что у них там?) и решили, от нечего делать, объявить друг другу войну.

Что-то они там друг с дружкой не поделили.

Скажем, какой-нибудь котел.

Один, наверное, говорит: «Это мой котел», а второй говорит, что кто первый в котел плюнул, того и котел. И нечего тут обсуждать.

Второй тогда, конечно, говорит: «Как это нечего, мой рогатый дружок? Я тоже плевал в этот котел, и не раз. И еще, мол, неизвестно, кто из нас больше в него плевал, но дело даже не в этом…»

Тот, что первый, разумеется, интересуется: «А в чем же тогда, любопытно узнать, мой хвостатый друг?»

А друг отвечает, что котел стоит на его территории и в нем все будет вариться так, как он сказал. И на этом решено, и точка.

А второй говорит: «Извините!»

Он говорит: «Минуточку! И подвиньтесь! Точку в вопросе „Котла“ будет ставить победитель. И, мол, именно на этом точка в этом неприятном разговоре. И даже никакая не точка, а скорей вопросительный знак».

И ставит вместо «вопросительного» – «восклицательный».

В ответ, конечно, с противоположного конца провода тоже ставится восклицательный знак.

«Позвольте! – говорит первый черт. – Котел прежде стоял на моей территории, и это исторический факт! А то, что какая-то сволочь, под покровом ночи, втихаря передвинула котел за нашу границу и развесила колючую проволоку, так на эту проволоку у него найдутся и рога и копыта, и пушечное мясо, и атомные боеголовки».

Так что, мол, не очень там раскатывай губу. А то получишь по рогам так, что язык на хвост намотается. И хоть ты мне и старинный друг и мы с тобой вместе, на прежних войнах съели не один пуд (сами понимаете кого), но! В общем, – говорит, – мало тебе не покажется.

И ставит восклицательный знак.

Однако в ответ из трубки тоже несется восклицательный знак.

(У нас, мол, на ваши ржавые боеголовки найдутся свои нехреновые «Першинги»…)

Первый говорит: «А у нас на ваши нехреновые „Першинги“, вообще есть, между прочим, „Красная кнопочка“».

А тот говорит: «Аха-ха! Да у кого ее нет…»

Первый тогда: «Ах, ты так, рогатый?»

Второй тогда: «Ах, ты эдак, хвостатый?!»

И так далее. Пока окончательно не рассобачились.

В пух и прах…

Побросали трубки.

Один кричит: «Позвать сюда всех моих генералов!» (Свистать всех наверх!) «Где мой чемоданчик?!»

(Где мой черный пистолет?!)

И второй, у себя там, тоже топчет копытцами. Сыплет шерсть клочьями и визжит то же самое…

И объявили, эти две гадины, по обе стороны от котла общую мобилизацию…

И пошли мальчики на войну, за котел. У которого вообще-то тоже была своя территория. И территория у котла была та, на которой он стоял. Куда бы его ни ставили и ни передвигали.

И там (в котле) тоже были у мам любимые мальчики. У мальчиков синеглазые девочки.

Было все. И лютики и незабудки. И весна и лето. И зима и осень…

Но завтра была война.

А война…

Что она такое, война?

Война.

…Искаженные лица. Страх. Тишина без ответа. (Так всегда молчит небо, когда черти играют в войну.)

Исцелованные иконки.

И мальчик с третьим глазом во лбу.

Лишним глазом. Никому на свете не нужным.

«Мама, посмотри, у меня третий глаз…»

Или просто «мама…».

И тот, живой еще мальчик думает: «Слава Богу, это не меня…»

И очень страшно. И очень хочется жить.

Но мало ли что кому-то там хочется. Главное же, война идет за правое дело. И дело это правое со всех сторон.

Черти сидят по домам и потирают над сводками лапки. Булькает котел…

А когда люди спрашивают: «За что?»

Им отвечают: «За родину…», «За правду», «За нами Москва!», «За нами Баден-Баден…».

А на самом деле это просто новая война за старый котел. Просто двум чертям там, внизу, стало скучно на своих сковородках. Они стареют. Жиреют. Над златом чахнут.

И играют в крестики-нолики.

Вычеркивая лапчонкой диагонали и вертикали.

Такова предыстория нашей истории, но наша (она будет очень короткая) история не о войне.

Наша история о любви.

Еще одна самая обыкновенная история.

Против войны, как против любой смерти, есть средство.

Оно не всегда помогает, да…

Войну нельзя, как плохую книгу, перелистнуть на слово «конец».

В ней приходится жить. И ждать. И пережить ее.

Верить.

Любить.

Надеяться.

Молиться.

И ждать.

Жили-были мальчик и девочка. С балконами на 833-ю школу. Сидели за одной партой.

Зимой катались в Серебряном бору на санках. Летом (иногда) мальчик приезжал на пару дней к этой девочке на дачу. Один раз даже жил целый месяц. И мамы у них дружили. А папы их играли весной на балконах в шахматы.

А мальчик и девочка ходили в кино на Октябрьском поле.

Они не думали о любви. Они просто дружили. И даже если и задумывались (иногда) о чем-то таком, то им некуда было торопиться. Ведь впереди у них была целая жизнь.

Была целая жизнь. Да.

Но завтра была война.

И хотя мальчик сказал девочке на лестничной площадке: «До завтра, Катя», но ему было 18 лет.

А черти решили поиграть в свои крестики-нолики.

Шахматы…

Или что там у них.

И много было в тот, четырнадцатый проклятый год на электрических проводах ворон.

И за восемнадцать лет до того, в девяносто (таком-то), слишком (как показалось чертям), слишком много рождались мальчики.

А это плохая примета. Так говорят старушки.

И всем приходилось, волей-неволей, прощаться друг с другом.

И этому мальчику и этой девочке тоже.

У автобуса она сказала ему: «До завтра, Алеша».

А он улыбнулся (хотя ему было очень страшно) и ответил: «До завтра, Катя».

И они не могли даже поцеловать друг друга. Это вышло бы стыдно, на глазах у родителей.

На глазах у родителей, а родителям тоже некуда было девать глаза.

Некуда девать людям глаза и слезы, когда они расстаются перед войной.

Черти имеют отвратительную привычку отбирать у людей самое важное – «завтра».

У мальчика и девочки не было с собой, что подарить друг другу на память.

Но ведь память нельзя… подарить.

И она достала из своего пакета пустую общую тетрадку (48 листов). И написала на первой странице «До завтра».

И отдала ему.

А он наклонился и поднял из лужи десять копеек.

И всю войну эти десять копеек, повешенные на ниточке, касались оловянного бабушкиного крестика у нее на груди.

48 лет шла война.

48 листов тетради с надписью «До завтра» были исписаны красными чернилами. Других чернил не бывает на войне.

Не приходили письма. Приходили только повестки и извещения. Молчали телефонные линии.

Шла война.

Война до победного конца. До победного конца с каждой стороны от котла.

Когда крестики с ноликами вычеркнуты одинаково. А поля выкошены подчистую.

Выли люди. Выли сирены. Собаки. Вороны кружили над крышами. Над черными огнями.

Били колокола.

Отцы хранили молчание.

Матери хранили надежду.

Хоронили молодых и старух.

Царапали землю мертвые пальцы.

Плевали в снег.

Плевали кровью.

Плевали, не дождавшись, в вечный огонь.

Плевали в звезды.

Завтра не наступало.

Все тянулся и тянулся один-единственный день.

Но на сорок восьмой странице, только мальчик подумал, что ему больше негде писать о войне… Война кончилась.

И он вернулся.

Поднялся по лестнице на четвертый этаж, где балконы выходят на 833-ю школу. И позвонил. Открыла Катя.

Алеша положил исписанную тетрадку на подзеркальник.

В обложке была дырка от пули.

Пуля застряла в страницах (все-таки 48 листов надежды).

А черти уже снова поднимали трубки, чтобы позвонить друг другу.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?