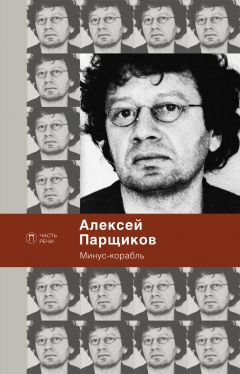

Текст книги "Минус-корабль"

Автор книги: Алексей Парщиков

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Алексей Парщиков

Минус-корабль

Составители Екатерина Дробязко, Борис Останин

© Парщиков А. М., наследники, 2018

© Останин Б. В., Дробязко Е. А., составление, 2018

© Эпштейн М. H., предисловие, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Пальмира», АО «Т8 Издательские Технологии», 2018

Расковывающий цепи

Есть поэты времени и поэты пространства. Первые отображают время и меняются вместе с ним, прокладывая путь своему лирическому герою. Таков Блок: через его циклы, три поэтических тома проходит история человеческой души. А вот Тютчев, например, как поэт почти не менялся, а лишь бесконечно раздвигал границы предзаданного ему космософского мира судеб и стихий.

Алексей Парщиков тоже был скорее поэтом пространства: он развёртывал свои изначальные интуиции и архетипы, среди которых на первом плане, мне кажется, Бегемот, Левиафан и другие первозданные звери из библейской Книги Иова. Прекрасный и яростный мир творения, череда величественных и причудливых тварей, от козы и коня до Левиафана… В этом, собственно, и состоит заповедь Книги Иова: вернуться от проклятого древа познания добра и зла к цельному древу жизни.

Парщиков был именно поэтом древа жизни, его влекла не столько психология и этика, сколько космософия, распахнутое от микробов до галактик мироздание, которое не центрируется на «человеческом, слишком человеческом». Своему «Выбранному» он предпослал высказывание Леонардо да Винчи вполне в духе Книги Иова: «Опиши язык дятла и челюсть крокодила». Парщиков несколько лет учился в сельскохозяйственной академии, и это не было просто отбыванием образовательной повинности: мне кажется, он пришел в неё, как ходят в зоопарк и в ботанический сад, с ребяческим желанием побыть как можно дольше среди зверей и растений, подивиться их внешности и повадкам. Земля, море, звери, вещи, орудия – творения Бога и человека – в центре его образной системы, которая не сосредоточена на лирическом «я», но тяготеет к эпосу миротворения:

Если ты носишь начало времён в ушах,

помнишь приручение зверей,

как вошли они в воды потопа, а вышли:

овца принесла азбуку в бурдюке

от Агнца до Ягнёнка;

лошадь, словно во льду обожжённая,

стройней человека,

апостол движения <… >

а собака?

а верблюд?

а курица? —

все святые!

(«Новогодние строчки»)

Поэзия Парщикова, да и метареализма вообще, кажется трудной для восприятия, но в этом виновата не столько её сложность, сколько примитивность нашего мышления, разделяющего вещи квадратно-гнездовым способом по их практическим функциям. Вот как начинается стихотворение «Борцы»:

Сходясь, исчезают друг перед другом

терпеливо —

через медведя и рыбу – к ракообразным,

облепившим душу свою.

Читатель в недоумении: борцы, арена, спорт, чемпионат – ассоциативная цепочка уже готова; а причём тут ракообразные? Но в том-то и дело поэзии – расковать эти металлически жёсткие цепи готовых ассоциаций, освободить ум и зрение. Чтобы мы увидели просто и ясно, как борцы становятся медвежисто разлапистыми, сплющиваются, как рыбы, и дальше, сцепляясь, топорщась локтями и коленами, превращаются в раков, медленно переползающих взад и вперёд. Перед нами – картина взаимопревращения всего живого. Напомню, что метареализм – это поэзия многих реальностей, переходящих друг в друга. Прообраз и источник поэзии Парщикова и вообще метареализма – завершающая часть Книги Иова, где Творец мироздания выступает и как его первопоэт.

Парщиков не любил драматизировать мир, видеть в нём антагонизм, борьбу, трагедию и катарсис. Его видение было примирительно-эпическим: конечно, не таким цельно-всеобъемлющим, как у Гомера, но подчёркнуто и честно фрагментарным. Парщикова влёк не столько большой космос, сколько множество микрокосмов, свёрнутых в себя и вместе с тем открытых метаморфозам: лягушки, пауки, удоды, лиман, антрацит, залив, бухта Цэ… Парщиков был космическим поэтом микрокосмов. Например, чёрного сома:

Нам кажется: в воде он вырыт, как траншея.

Всплывая, над собой он выпятит волну.

Сознание и плоть сжимаются теснее.

Он весь как чёрный ход из спальни на Луну.

А руку окунёшь – в подводных переулках

с тобой заговорят, гадая по руке.

Царь-рыба на песке барахтается гулко

и стынет, словно ключ в густеющем замке.

(«Сом»)

Стихотворение у Парщикова строится как последовательность разных взглядов на вещь, способов её восприятия и запечатления, которые в совокупности суть проявления её собственной сущности. Так, «сом» – это совокупность всех его восприятий: зрительных и осязательных, в воде и на суше, наяву и во сне. Принцип такого мировидения, которое изнутри себя есть мироздание: «я стал средой обитания зрения всей планеты».

Для Парщикова не было разницы между культурой и природой. Точнее, разница была, но подчёркнутая лишь настолько, чтобы тем сильнее её перечеркнуть. Его темой была именно природность (животность, первозданность) культуры и культурность (техничность, инженерность) природы.

Ёж прошел через сито – так разобщена

его множественная спина.

(«Ёж»)

В саду оказались удоды,

как в лампе торчат электроды…

(«Удоды и актрисы»)

Душно в этих стенах – на коснеющем блюде

впотьмах

виноградная гроздь в серебре, словно аквалангист

в пузырях.

(«Бегство 1»)

Парщиков внёс в русскую поэзию бесконечную сцепчивость, гирляндность, космическую протяжённость образов-метаморфоз. Вот две его строки, одновременно первобытно-эпические и сверхавангардные:

А что такое море? – это свалка велосипедных рулей,

а земля из-под ног укатила.

Море – свалка всех словарей, только твердь язык

проглотила.

(«Новогодние строчки»)

Языки волн напоминают о многоязычных словарях, об изогнутых рулях велосипедов, заполнивших всё мироздание до горизонта. Такова эпичность XXI века: взаимопро-низанность биологической, семиотической и технической эволюции. Если это и «метафоры», то не более, чем такие научные концепты, как «язык генов» или «искусственный интеллект». И Парщиков был одним из первых, кто сумел найти для этого синтеза новый поэтический язык.

Метафорика у Парщикова достигает такой степени кривизны, что требуется по крайней мере десятимерное пространство, чтобы ясно увидеть предмет. Такое пространство в физике описывается крайне абстрактной теорией суперструн – первичных волокон вселенной, вибрация которых образует все материальные объекты. Поэтике и критике нужна своя теория суперструн, чтобы прочитать Парщикова, распутать эти измерения и увидеть многомерные фигуры его предметов, услышать космические вибрации. Как говорят физики о суперструнах, «многогранность объекта не позволяет дать ему однозначного определения».

А вот что говорит один поэт другому, Иосиф Бродский – Алексею Парщикову:

Алёша, Вы – поэт абсолютно уникальный по русским и по всяким прочим меркам масштаба. Говоря «поэт», я имею в виду именно поэзию и, в частности, Ваши метафорические способности, их – Ваш – внерациональный вектор. Они в Вас настолько сильны, что, боюсь, доминируют в стихе в ущерб слуху.

Последуем этому «внерациональному вектору». Вот парщиковская вариация на тему пушкинского «Памятника»:

Как нас меняют мёртвые? Какими знаками?

Над заводской трубой бледнеет вдруг Венера…

Ты, озарённый терракотовыми шлаками,

кого узнал в тенях на дне карьера?

Какой пружиной сгущено коварство

угла или открытого простора?

Наметим точку. Так. В ней белена аванса,

упор и вихрь грядущего престола.

Упор и вихрь.

А ты – основа, щёлочь, соль…

Содержит ли тебя неотвратимый сад?

То съежится рельеф, то распрямится вдоль,

и я ему в ответ то вытянут, то сжат.

(«Мемуарный реквием Зубареву»)

В каждой точке пространства есть своя пружина, своё крошечное невидимое измерение – ростковая точка бессмертия, «упор и вихрь грядущего престола». Суждено ли нам стать частицей той почвы, которая войдёт в состав грядущего сада и сохранит нас в нём? Это вопрос каждого к себе. Через нас проходят колебательные контуры будущего, которые то растягивают, то сжимают нас, – это и есть вибрация тех суперструн, которыми творится вселенная. Ни одна популяризация физики не позволяет так наглядно представить загнувшиеся, невидимые уголки многомерного пространства-времени, как поэзия Парщикова.

Михаил Эпштейн

Из книги «Днепровский август»

«Как впечатлённый светом хлорофилл…»

Василию Чубарю

Как впечатлённый светом хлорофилл,

от солнца образуется искусство,

произрастая письменно и устно

в Христе, и женщине, и крике между крыл.

Так мне во сне сказал соученик,

предвестник смуглых киевских бессонниц,

он был слепой, и зёрна тонких звонниц

почуял, перебрав мой черновик.

Я знал, что чернослив и антрацит

один и тот же заняли огонь,

я знал, что речка, как ночной вагон,

зимою сходит с рельс и дребезжит.

Да, есть у мира чучельный двойник,

но как бы ни сильна его засада,

блажен, кто в сад с ножом в зубах проник,

и срезал ветку гибкую у сада.

«Озноб чеканки. Рябь подков…»

Озноб чеканки. Рябь подков.

Стоят часы. Стоят тюльпаны

и вывернутые карманы

торчащих колом облаков.

А через воздух бесконечный

был виден сломанный лесок,

как мир наскальных человечков,

как хромосомы в микроскоп.

«Рокировались косяки…»

Рокировались косяки.

Упали перья на костёр.

Нерасшифрованных озёр

сентиментальные катки.

А там – в альбомном повороте,

как зебры юные, на льду

арбитры шайбу на излёте

зачерпывают на ходу.

Стоит дремучая игра.

Членистоногие ребята

снуют и злятся. Пеленгатор

воспитан в недрах вратаря.

Зима – чудесный кукловод!

Мороз по ниточке ползёт

ко дну, где рыбьи плавники

на взводе стынут, как курки.

Степь

Пряжкой хмельной стрельнёт Волноваха,

плеснёт жестянкой из-под колёс, —

степь молодая встаёт из праха,

в лапах Медведицы мельница роз,

дорога трясёт, как сухая фляга,

когда над собой ты eё занёс.

Стрижёт краснопёрая степь и крутит.

Меж углем и небом и мы кружим.

Черна и красна в единой минуте,

одежды расшвыривая из-зa ширм,

она обливается, как поршень в мазуте

или падающий глазурный кувшин.

Привязав себя к жерлам турецких пушек,

степь отряхивается от вериг,

взвешивает курганы и обрушивает,

впотьмах выкорчёвывает язык,

и петлю затягивает потуже,

по которой тащится грузовик.

Всё злее мы гнали, пока из прошлого

такая картина нас нагнала:

клином в зенит уходили лошади,

для поцелуя вытягивая тела.

Зa ними шла круговерть из пыли

и мельницу роз ломала шутя.

И степь ворочалась, как пчела без крыльев,

бежала – пчелой ужаленное дитя.

Славяногорск

Это маковый сон: состязание крови с покоем

меловым, как сирена. И чудится: ртутный атлас

облегает до глянца пространство земли волевое,

где вершится распад, согревающий время и нас.

Там катается солнце – сей круг, подавившийся кругом,

металлический крот, научившийся верить теням,

и трещит его плоть, и визжит искрородно под плугом,

и возносится вверх, грохоча по дубовым корням.

Дважды шлях был повторен и время повторено дважды.

Как цепные мосты, повисая один над другим,

шли колонны солдат, дребезжали оружьем миражным:

кто винтовкой, кто шпагой, кто новеньким луком

тугим.

Пробирались туда, где скалистый обугленный тигель

гасит весом своим от равнин подступающий зной.

Здесь трудились они, здесь они на секунду воздвигли

неприступный чертог – саблезубый собор навесной.

Сом

Нам кажется: в воде он вырыт, как траншея.

Всплывая, над собой он выпятит волну.

Сознание и плоть сжимаются теснее.

Он весь, как чёрный ход из спальни на Луну.

А руку окунёшь – в подводных переулках

с тобой заговорят, гадая по руке.

Царь-рыба на песке барахтается гулко,

и стынет, словно ключ в густеющем замке.

Птичка

Вшит «зингером» в куб коммунальной квартиры,

кенарь – мешочек пунктиров,

поддёвка для чайной души!

Пирамидальные трели о киль заостряет, граня,

и держит по вертикали

нa клюве кулёк огня – допрыгни до меня!

Любовник небес и жених —

кенарь и человек —

встречаются взглядом, словно продёрнутым через

мушку.

Метнув звуковое копьё,

ожидают его возврата, объятые обаяньем азарта:

придет ли царствие и чьё?

Если гитару берёт человек и пытается петь,

птичка от смеха и муки

белыми лапами рвёт клеть.

Что eй певец человечий,

или всё кроманьонец,

хоть и кормилец…

«Весна – дворец стекла и камня…»

Весна – дворец стекла и камня.

В сосульке ампулка сидит

и раздаёт за каплей каплю.

Блажен весенний реквизит.

Пьянит весёлости настой,

и пухнет водяной рукав,

пришитый лычками мостов

к шинели серого песка.

Чтоб доказать речную синь,

как апельсиновая корка,

плывёт оранжевый буксир

для глаз отчаянный и колкий.

Лишь белооблачная Арктика

висит угрозой холодов

и изучает, как по картам,

ловушки спусков и дворов,

завинченность пролётов лестничных

и взвинченность моих тирад,

законсервированных в вечности

лепных девиц и колоннад.

Весь правый берег словно вырезан,

как из картона чёрный контур,

и далеко за город вынесен

резною стенкой горизонта.

Он постепенно растворяется,

огни насыпав кое-где,

искрится огненною рясой

на пёстрых лицах и в воде.

Лиман

По колено в грязи мы веками бредём без оглядки,

и сосёт эта хлябь, и живут eё мёртвые хватки.

Здесь черты не провесть, и потешны мешочные гонки,

словно трубы Господни, размножены жижей воронки.

Как и прежде, мой ангел, интимен твой сумрачный

шелест,

как и прежде, я буду носить тебе шкуры и вереск,

только всё это блажь, и накручено долгим лиманом,

по утрам – золотым, по ночам – как свирель,

деревянным.

Пышут бархатным током стрекозы и хрупкие прутья,

нa земле и на небе – не путь, a одно перепутье,

в этой дохлой воде, что колышется, словно носилки,

нe найти ни креста, ни моста, ни звезды, ни развилки.

Только камень, похожий на тучку, и оба похожи

нa любую из точек вселенной, известной до дрожи,

только вывих тяжёлой, как спущенный мяч, панорамы,

только яма в земле или просто – отсутствие ямы.

«Гонит в глазницы стёклам…»

Гонит в глазницы стёклам —

разбиться наверняка —

встревоженная и мокрая

зебра березняка.

Стынет в разливе речки

вспыльчивости горячей,

прядает скворечниками

струнных пустых ушей.

Поэт и Муза

Между поэтом и музой есть солнечный тяж,

капельницею пространства шумящий едва, —

чем убыстрённей поэт погружается в раж,

женская в нём безусловней свистит голова.

Сразу огромный ботинок сползает с ноги —

так непривычен размер этих нервных лодыг.

Женщина в мальвах дарёные ест пироги,

по небу ходит колёсный и лысый мужик.

Землетрясение в бухте Цэ

Евгению Дыбскому

Утром обрушилась палатка нa

меня, и я ощутил: ландшафт

передёрнулся, как хохлаткина

голова.

Под ногой пресмыкался песок,

таз с водой перелетел меня наискосок,

переступил меня мой сапог,

другой – примеряла степь,

тошнило меня, так что я ослеп,

где витала тa мысленная опора,

вокруг которой меня мотало?

Из-зa горизонта блеснул неизвестный город

и его не стало.

Я увидел – двое лежат в лощине

нa рыхлой тине в тени,

лопатки сильные у мужчины,

у неё – коралловые ступни,

с кузнечиком схожи они сообща,

который сидит в золотистой яме,

он в ней времена заблуждал, трепеща,

энергия расходилась кругами.

Кузнечик с женскими ногами.

Отвернувшись, я ждал. Цепенели пески.

Ржавели расцепленные товарняки.

Облака крутились, как желваки,

шла чистая сила в прибрежной зоне,

и снова рвала себя на куски

мантия Европы – м.б., Полоний

зa ней укрылся? – шарах! – укол!

Где я? А на месте лощины – холм.

Земля – конусообразна

и оставлена на острие,

острие скользит по змее,

надежда напрасна.

Товарняки, словно скорость набирая,

нa месте приплясывали в тупике,

a две молекулярных двойных спирали

в людей играли невдалеке.

Пошёл я в сторону от

самозабвенной четы,

но через несколько сот

метров поймал я трепет,

достигший моей пяты,

и вспомнилось слово rabbit.

И от чарующего трепетания

лучилась, будто кино,

утраченная среда обитания,

звенело утерянное звено

между нами и низшими:

трепетал Грозный,

примиряя Ламарка с ящерами,

трепетал воздух,

примиряя нас с вакуумом,

Аввакума с Никоном,

валуны, словно клапаны,

трепетали. Как монокино

проламывается в стерео,

в трепете аппарата

новая координата

нашаривала утерянное.

Открылись дороги зрения

запутанные, как грибницы,

я достиг изменения,

насколько мог измениться.

Я мог бы слямзить Америку —

бык с головой овальной —

a мог бы стать искрой беленькой

меж молотом и наковальней.

Открылись такие ножницы

меж временем и пространством,

что я превзошёл возможности

всякого самозванства —

смыкая собой предметы,

я стал средой обитания

зрения всей планеты.

Трепетание, трепетание…

На бледных холмах азовья

лучились мои кумиры,

трепетали в зазоре

мира и антимира.

Подруги и педагоги,

они псалмы бормотали,

тренеры буги-вуги,

гортани их трепетали:

«Распадутся печати,

вспыхнут наши кровати,

птица окликнет трижды,

останемся неподвижны,

как под новокаином

нa хрупкой игле.

Господи, помоги нам

устоять на земле».

Моречко – паутинка,

ходящая на иголках, —

немножечко поутихло,

капельку поумолкло.

И хорда зрения мне протянула

вновь ту трепещущую чету,

уже совпадающую с тенью стула,

качающегося на свету

лампы, заборматывающейся от ветра…

А когда рассеялись чары,

толчки улеглись, и циклон утих,

я снова увидел их —

бредущую немолодую пару,

то ли боги неканонические,

то ли таблицы анатомические…

Ветер выгнул весла из их брезентовых брюк

и отплыл на юг.

Парк

Растенья, кроной испаряясь,

плывут, до солнышку сверяясь

забрасывая невод тени,

выуживая части тела.

Мы, как античность из раскопок,

в развилках трещин, босиком.

В твоих губах, как нолик в скобках,

зевков дремучий чернозём.

Здесь неизменно много лет

прибой гофрированный лязгал,

вода затянута до глянца

шнуровкой вёсельных галер.

Гитара. Сумерки. Суббота.

Как две косы, по тактам мечется

одна шестнадцатая нота,

сбегая школьницей по лестнице.

И анфиладами аллей

слетается сюда тревога,

когда мы видим полубога

с дворовой армией своей.

«Ни эту глиняную стать…»

В. С.

Ни эту глиняную стать,

ни свежесть звёздного помола —

ни дать ни взять – не передать

без слепоты и произвола.

И мне волшебных черепах

напомнила стенная утварь;

калёный свет вбирая внутрь,

керамика шипит в шелках.

Ах, нас расплющили уже

сии оракульские блюда,

одновременно, обоюдно

мы выплывем на вираже.

Печаль не знает торжества,

но есть такая точка грусти,

когда и по кофейной гуще

гадать – не надо мастерства.

«Базар. Азы торговли. Бессарабка…»

Базар. Азы торговли. Бессарабка.

Толпится снедь, сминая продавщиц.

Бурак до крови ногтем расцарапан,

И нараспашку внутренности птиц.

Из мисок выкипает виноград,

шампуры счётов быстрые – дымятся,

как грамоты похвальные, висят

материки разобранного мяса.

Здесь кошки притворяются арбузами,

скатавшись в полосатые клубки;

лишив сердец, их сортируют с кузова —

котят и взрослых – в сетки и мешки.

Там белый кафель масла на лотках,

из пенопласта – творог, сыр и брынза,

чины чугунных гирь растут, пока

весы, сойдясь, помирятся мизинцами.

Над головой – скольженье водомерок,

которых стреха держит на слуху,

и разорённый рынок напоследок

линяет, оставляя шелуху.

Днепровский август

Проспи до августа – сквозь сон всё разъяснится,

там от замашек звёзд и сумрак боязлив,

холодных яблок набожные лица

уставятся на маятнички слив.

Пока базары в ягодной ветрянке,

где можно прыгать сквозь кружочки цен,

где у прилавков в пышной перебранке

ты – как на сцене, среди сцен!

Стручки прозрачные термометров присохли

к окошкам позвоночником шкалы,

над пристанью в испарине и соли

по шею в ртуть вошёл предел жары.

Проспи до августа! Луны крошится эллипс,

и светится песчаник вслед ступням,

салюты крючьями вонзились и осели,

как ласты, подбегая к небесам.

И стружки ржаний будоражат сон

на бритых, словно рекруты, покосах,

а между алебардовых осок

луна растянута на тросах.

Багульник

В подземельях стальных, где позируют снам мертвецы,

провоцируя гибель, боясь разминуться при встрече,

я купил у цветочницы ветку маньчжурской красы —

в ней печётся гобой, замурованный в сизые печи.

В воскресенье зрачок твой шатровый казался ветвист,

и багульник благой на сознание сыпал квасцами.

Как увечная гайка, соскальзывал свод с Близнецами,

и бежал василиск от зеркал и являлся на свист.

«Статичны натюрморты побережья…»

Статичны натюрморты побережья:

трофеи солнца и мясная лавка,

где нас вода ощиплет и разрежет,

чтоб разграничить голову и плавки.

Засовы ящериц замкнут на валунах

безмолвие. Оно застрянет комом.

Висит, модели атома верна,

сферическая дрёма насекомых.

Соборное вместилище лесов.

Высоковольтный дуб на совести заката.

И глупая лоза. И куклы сов.

И польский камышей. И зависть музыканта.

«Тот город фиговый – лишь флёр над преисподней…»

Саше Монастыренко

Тот город фиговый – лишь флёр над преисподней.

Мы оба не обещаны ему.

Мертвы – вчера, оживлены – сегодня,

я сам не понимаю, почему.

Дрожит гитара под рукой, как кролик,

цветёт гитара, как иранский коврик.

Она напоминает мне вчера.

И там – дыра, и здесь – дыра.

Ещё саднит внутри степная зона —

удар, открывший горло для трезвона,

и степь качнулась чёрная, как люк,

и детский вдруг развеялся испуг.

«Как бережно отпаривают марку…»

Как бережно отпаривают марку,

снимается с Днепра бумажный лёд.

Переводной картинкой каждый год

мне кажутся метаморфозы марта.

И как всегда, нисколько не иначе,

церква кристаллизуется из снов.

Вся первый приз, она в балетной пачке

белилами запачканных лесов.

Магнитная, серьёзная вода,

в ней полнота немых книгохранилищ,

в ней провода запущенных удилищ

и тронного мерцанья правота.

Опять причал колотит молотком

по баржам – по запаянным вселенным,

и звук заходит в воду босиком

и отплывает брассом постепенно.

Киев, 1973