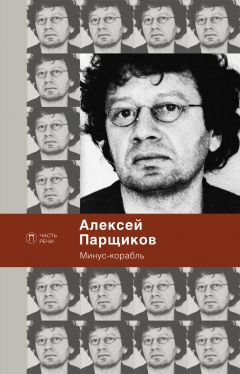

Текст книги "Минус-корабль"

Автор книги: Алексей Парщиков

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Угольная элегия

Под этим небом, над этим углем

циклон выдувает с сахарным гулом

яблоню, тыкву, крыжовник, улей,

зубчатыми стайками гули-гули

разлетятся и сцепятся на крыльце,

стряхивая с лапки буковку Цэ.

В антраците, как этажерка в туче,

нa солнце покалывает в чёрном чуде

барабанчик надежд моих лотерейных —

что тащит со дна своего уголь?

Шахтёры стоят над ним на коленях

с лицами деревенских кукол.

Горняки. Их наружности. Сны. Их смерти.

Их тела, захороненные повторно

между эхом обвалов. Бригады в клетях

едут ниже обычного, где отторгнут

камень от имени, в тех забоях

каракатичных их не видать за мглою.

Кладбища, где подростки в Пасху

гоняют на мотоциклетах в касках,

a под касками – уголь, уголь…

Их подруги на лавках сидят в обновках,

и кузнечик метит сверкнувший угол

обратной коленкой.

На остановке

объятая транспортным светом дева,

с двумя сердцами – когда на сносях,

опирается на природу верой,

может ходить по спине лососьей,

чернота под стопой eё в антрацитах,

как скомканная копирка в цитатах,

нежит проглоченное в Вавилоне

зеркало – ловишь его на сломе!

Подземелье висит на фонарном лучике,

отцентрованном, как сигнал в наушнике.

В рассекаемых глыбах роятся звери,

подключённые шерстью к начальной вере.

И углем по углю на стенке штольни

я вывел в потёмках клубок узора —

что получилось, и это что-то,

неразбуженное долбежом отбора,

убежало вспыхнувшей паутинкой

к выходу, выше и… вспомни: к стаду

дитя приближается,

и в новинку

путь и движение

ока к небу.

Из книги «Фигуры интуиции»

Lucy in the Sky with Diamonds

Ещё до взрыва вес, как водоём,

был заражён беспамятством, и тело

рубахами менялось с муравьём,

сбиваясь с муравьиного предела.

Ещё до взрыва свечи сожжены,

и в полплеча развёрнуто пространство,

там не было спины, как у Луны,

лишь на губах – собачье постоянство.

Ещё: до взрыва не было примет

иных, чем суховей, иных, чем тихо.

Он так прощён, что пропускает свет,

и в кулаке горячая гречиха.

Зернился зной над рельсом и сверкал,

клубились сосны в быстром оперенье.

Я загляделся в тридевять зеркал.

Несовпаденье лиц и совпаденье.

Была за поцелуем простота.

Зa раздвоеньем – мельтешенье ножниц.

Дай Бог, чтобы осталась пустота.

Я вижу в том последнюю возможность.

Хоть ты, апостол Пётр, отвори

свою заледенелую калитку.

Куда запропастились звонари?

Кто даром небо дёргает за нитку?

«О сад моих друзей, где я торчу с трещоткой…»

О сад моих друзей, где я торчу с трещоткой

и для отвода глаз свищу по сторонам,

посеребрим кишки крутой крещенской водкой,

дa здравствует нутро, мерцающее нам!

Ведь наши имена не множимы, но кратны

распахнутой земле, чей треугольный ум,

чья лисья хитреца потребуют обратно

безмолвие и шум, безмолвие и шум.

«Темна причина, но прозрачна…»

В. Данчуку

Темна причина, но прозрачна

бутыль пустая и петля,

и как на скатерти змея,

весть замкнута и однозначна.

А на столе, где зло сошлось

средь зависти клетушной,

как будто тазовая кость,

качалось море вкривь и вкось

светло и простодушно.

Цвёл папоротник, и в ночи

купальской, душной, влажной

под дверью шарили рвачи,

a ты вертел в руках ключи

от скважины бумажной.

От чёрных греческих чернил

до пёстрых перьев Рима,

от чёрных пушкинских чернил

до наших анонимных,

метало море на рога

под трубный голос мидий

слогов повторных жемчуга

в преображённом виде,

то ли гармошечкой губной

над берегом летало,

то ли как ужас – сам не свой —

в глуши реакции цепной

себя распространяло.

Без моисеевых страстей

стремглав твердеют воды,

они застыли мощью всей,

как в сизом гипсе скоростей

беспамятство свободы.

Твой лик условный, как бамбук,

как перестук, задаром

был выброшен на старый круг

испуга, сна, и пахло вдруг

сожжённою гитарой.

И ты лежал на берегу

воды и леса мимо.

и море шепчет: ни гу-гу.

И небо – обратимо.

1971 год

Ты – прилежный дятел, пружинка, скула,

или тот, что справа – буравчик, шкода,

или эта – в центре – глотнуть не дура,

осеняются: кончен концерт и школа:

чемпион, подтягивающийся, как ледник,

студень штанги, красный воротник шеренги.

Удлинялась ртуть, и катался дым,

и рефлектор во сне завился рожком,

сейфы вспухли и вывернулись песком,

нa котором, ругаясь, мы загорим,

в луна-парках чёрных и тирах сладких,

умываясь в молочных своих догадках.

В глухоте, кормящей кристаллы, как

нa реках вавилонских наследный сброд,

мы считали затменья скрещённых яхт,

под патрульной фарой сцепляя рот,

и внушали телам города и дебри —

нас хватали обломки, держались, крепли.

Ты – в рулонах, в мостах, a пята – снегирь,

но не тот, что кладбища розовит,

кости таза, рёбер, висков, ноги

в тьме замесят цирки и алфавит,

чтоб слизняк прозрел и ослеп, устыдясь,

пейте, партнёры, за эту обратную связь!

Как зеркальная бабочка между шпаг,

воспроизводится наша речь,

но самим нам противен спортивный шаг,

фехтовальные маски, токарность плеч,

под колпаком блаженства дрожит модель,

валясь на разобранную постель.

Две гримёрши

мёртвый лежал я под сыктывкаром

тяжёлые вороны меня протыкали

лежал я на рельсах станции орша

из двух перспектив приближались гримёрши

с расчёсками заткнутыми за пояс

две гримёрши нашли на луне мой корпус

одна загримировала меня в скалу

другая меня подала к столу

клетка грудная разрезанная на куски

напоминала висячие замки

a когда над пиром труба протрубила

первая взяла проторубило

светило галечной культуры

мою скульптуру тесала любя натуру

ощутив раздвоение я ослаб

от меня отделился нагретый столб

чёрного света и пошёл наклонно

словно отшельница-колонна

Шахматисты

Два шахматных короля

делят поля для

выигрыша,

надежду для.

Все болеют за короля нефтяного,

a я – за ледяного.

О, галек, пущенных по воде, всплывающие свирели…

Так и следим за игрой их – года пролетели.

Что ожидать от короля нефтяного?

Кульбитов,

упорства и снова

подвига, ну,

как от Леонардо,

победы в конце концов.

Кому это надо?

Ледяной не спешит и не играет соло, —

с ним вся пифагорова школа,

женщина в самоцветах, словно Урал,

им посажена в зал,

он ловит пущенный eю флюид

и делает ход, принимая вид

тщательности абсолюта. Блеск

ногтей. Рокировка. Мозг.

У противника аура стянута к животу,

он подобен складному зонту,

а мой избранник – радиоволна,

глубина мира – его длина.

Противнику перекручивают молекулярные нити.

Ледяной король, кто в твоей свите?

Зa ним – 32 фигуры,

iMac, судьи и аббревиатуры,

армии, стада, ничейная земля,

я один болею за этого короля.

У него есть всё – в этом он бесподобен.

На что ж он ещё способен?

Шах – белая шахта, в которую ты летишь.

На чёрную клетку шлёпается летучая мышь.

Минус-корабль

От мрака я отделился, словно квакнула пакля,

сзади город истериков чернел в меловом спазме,

было жидкое солнце, пологое море пахло,

и возвращаясь в тело, я понял, что Боже спас мя.

Я помнил стычку на площади, свист и общие страсти,

торчал я нейтрально у игрального автомата,

где женщина на дисплее реальной была отчасти,

границу этой реальности сдвигала Шахерезада.

Я был рассеян, но помню тех, кто выпал из драки:

словно летя сквозь яблоню и коснуться пытаясь

яблок, – не удавалось им выбрать одно, однако…

Плечеуглых грифонов формировалась стая.

А здесь – тишайшее море, как будто от анаши

глазные мышцы замедлились, – передай сигарету

горизонту спокойному, погоди, не спеши…

…от моллюска – корове, от идеи – предмету…

В горах шевелились изюмины дальних стад,

я брёл побережьем, a память толкалась с тыла,

но в ритме исчезли рефлексия и надсад,

по временным промежуткам распределялась сила.

Всё становилось тем, чем должно быть исконно:

маки в холмы цвета хаки врывались, как телепомехи,

ослик с очами мушиными воображал Платона,

море казалось отъявленным, a не призрачным – неким!

Точное море! в колечках миллиона мензурок.

Скала – неотъемлема от. Вода – обязательна для.

Через пылинку случайную намертво их связуя,

надобность их пылала, но… не было корабля.

Я видел стрелочки связей и все сугубые скрепы,

нa заднем плане изъян – он силу в себя вбирал —

вплоть до запаха нефти, до характерного скрипа,

белее укола камфары зиял минус-корабль.

Он насаждал – отсутствием, он диктовал – виды

видам, a если б кто глянул в него разок,

сразу бы зацепился, словно за фильтр из ваты,

и спросонок вошёл бы в растянутый диапазон.

Минус-корабль, цветом вакуума блуждая,

нa деле тёрся на месте, пришвартован к нулю.

В растянутом диапазоне на боку запятая…

И я подкрался поближе к властительному кораблю.

Таял минус-корабль. Я слышал восточный звук.

Вдали на дутаре вёл мелодию скрытый гений,

лекально скользя, она умножалась и вдруг,

нацеленная в абсолют, сворачивала в апогее.

Ко дну шёл минус-корабль, как на столе арак.

Новый центр пустоты плёл предо мной дутар.

На хариусе весёлом к нему я подплыл – пора! —

сосредоточился и перешагнул туда…

Жужелка[1]1

Жужелка – фрагмент шлака.

[Закрыть]

Находим eё на любых путях

пересмешницей перелива,

букетом груш, замёрзших в когтях

температурного срыва.

И сняли свет с неё, как персты,

и убедились: парит

жужелка между шести

направлений, молитв,

сказанных в ледовитый сезон

сгоряча, a теперь

она вымогает из нас закон

подобья своих петель.

И контур блуждает eё, свиреп,

йодистая кайма,

отверстий хватило бы на свирель,

но для звука – тюрьма!

Точнее, гуляка, свисти, обходя

сей безъязыкий зев,

он бульбы и пики вперил в тебя,

теряющего рельеф!

Так искривляет бутылку вино

невыпитое, когда

застолье взмывает, сцепясь винтом,

и путает провода.

Казалось, твари всея земли

глотнули один крючок,

уснули – башенками заросли,

очнулись в мелу трущоб,

складских времянок, посадок, мглы

печей в желтковом дыму,

попарно – за спинами скифских глыб,

в небе – по одному!

Землетрясение в кофейне

Он глотает пружину в кофейной чашке,

серебро открывший тихоня,

он наследует глазом две букли-пешки

от замарашки в заварном балахоне,

джаз-банд, как отпрянув от головешки,

пятится в нишу на задних лапах,

танцующие – в ртутных рубахах.

Верхотура сжимается без поддержки.

Тогда Бухарест отличил по крови

от наклона наклон и всё по порядку,

человек ощутил свои пятки вровень

с купольным крестиком, a лопатки, —

как в пылком кресле, и в этой позе,

в пустотах ехидных или елейных,

вращеньем стола на ответной фазе

он возвращён шаровой кофейне.

Самоубийца, заслушавшийся кукушку,

имел бы время вчитаться в святцы,

отхлёбывать в такт, наконец – проспаться,

так нет жe! – выдёргивает подушку

нательная бездна, сменив рельефы,

a тому, кто идёт по дороге, грезя,

под ноги садит внезапно древо, —

пусть ищет возврата в густой завесе!

Статуи

Истуканы в саду на приколе,

как мужчина плюс вермут – пьяны,

и в рассыпанном комьями горле

арматуру щекочут вьюны.

Лишь неонка вспорхнёт на фасаде,

обращаясь к витрине мясной,

две развалины белые сзади

закрепятся зрачками за мной.

Пустыня

Я никогда не жил в пустыне,

напоминающей край воронки

с кочующей дыркой. Какие простые

виды, их грузные перевороты

вокруг скорпиона, двойной змеи;

кажется, что и добавить нечего

к петлям начал. Подёргивания земли

стряхивают контур со встречного.

Крым

А. Ткаченко

Ты стоишь на одной ноге, застёгивая босоножку,

и я вижу куст масличный, a потом – магнитный,

и орбиты предметов, сцепленные осторожно, —

кто зрачком шевельнёт, свергнет ящерку, как молитвой.

Щёлкает море пакетником гребней, и разместится

иначе мушиная группка, a повернись круче —

встретишься с ханом, с ним две голенастые птицы,

он оси вращения перебирает, как куча

стеклянного боя. Пузырятся маки в почвах.

А ротозеям – сквозь камень бежать на Суд.

Но запуск вращенья и крови исходная точность

так восхищают, что остолбеневших – спасут.

«В домах для престарелых широких и проточных…»

В домах для престарелых широких и проточных,

где вина труднодоступна, зато небытия – как бодяги,

чифир вынимает горло и на ста цепочках

подвешивает, a сердце заворачивает в бумагу.

Пусть грунт вырезает у меня под подошвами

мрачащая евстахиевы трубы невесомость,

пусть выворачивает меня лицом к прошлому,

a горбом к будущему современная бездомность!

Карамельная бабочка мимо номерной койки

ползёт 67 минут от распятия к иконе,

зa окном пышный котлован райской пристройки,

им бы впору подумать о взаимной погоне.

Пока летишь на нежных, чайных охапках,

видишь, как предметы терпят крах,

уничтожаясь, словно шайки в схватках,

и – среди пропастей и взвесей дыбится рак.

Тоннели рачьи проворней, чем бензин на солнце

и не наблюдаемы. А в голове рака

есть всё, что за eё пределами. Порциями

человека он входит в человека

и драться не переучивается, отвечая на наркоз —

наркозом. Лепестковой аркой

расставляет хвост. Сколько лепета, угроз!

Как был я лютым подростком, кривлякой!

Старик ходит к старику за чaeм в гости,

в комковатой слепоте такое старание,

собраны следы любимой, как фасоль в горстку,

где-то валяется счётчик молчания, дудка визжания!

Рвут кверху твердь простые щипцы и костёлы,

и я пытался чудом, даже молвой,

но вызвал банный смех и детские уколы.

Нас размешивает телевизор, как песок со смолой.

Псы

Ей приставили к уху склерозный обрез,

пусть пеняет она на своих вероломных альфонсов,

пусть она просветлится, и выпрыгнет бес

из eё оболочки сухой, как январское солнце.

Ядовитей бурьяна ворочался мех,

брех ночных королей на морозе казался кирпичным,

и собачий чехол опускался на снег

в этом мире двоичном.

В этом мире двоичном чудесен собачий набег!

Шевелись, кореша, побежим разгружать гастрономы!

И витрина трещит, и кричит человек,

и кидается стая в проломы.

И скорей, чем в воде бы намок рафинад,

расширяется тьма, и ватаги

между безднами ветер мостят и скрипят,

разгибая крыла для отваги.

Размотается кровь, и у крови на злом поводу

мчатся бурные тени вдоль складов,

в этом райском саду без суда и к стыду

блещут голые рыбы прикладов.

После залпа она распахнулась, как чёрный подвал.

Её мышцы мигали, как вспышки бензиновых мышек.

И за рёбра крючок поддевал,

и тащил eё в кучу таких жe блаженных и рыжих.

Будет в масть тебе, сука, завидный исход!

И в звезду eё ярость вживили.

Пусть пугает и ловит она небосвод,

одичавший от боли и пыли.

Пусть дурачась, грызёт эту грубую ось,

нa которой друг с другом срастались

и Земля и Луна, как берцовая кость,

и, гремя, по вселенной катались!

Элегия

О, как чистокровен под утро гранитный карьер

в тот час, когда я вдоль реки совершаю прогулки,

когда после игрищ ночных вылезают наверх

из трудного омута жаб расписные шкатулки.

И гроздьями брошек прекрасных набиты битком

их вечнозелёные, нервные, склизские шкуры.

Какие шедевры дрожали под их языком?

Наверное, к ним за советом ходили авгуры.

Их яблок зеркальных пугает трескучий разлом,

и ядерной кажется всплеска цветная корона,

но любят, когда колосится вода за веслом,

и сохнет кустарник в сливовом зловонье затона.

В девичестве – вяжут, в замужестве – ходят с икрой,

вдруг насмерть сразятся, и снова уляжется шорох.

А то, как у Данта, во льду замерзают зимой,

a то, как у Чехова, ночь проведут в разговорах.

Я жил на поле Полтавской битвы

поэма

Вступление1.1. Глава первая, в которой повествуется о происхождении оружия

Беги моя строчка, мой пёс, – лови! – и возвращайся

к ноге

с веткой в сходящихся челюстях, и снова служи дуге, —

улетает посылка глазу на радость, a мышцам твоим нa

работу,

море беру и метаю – куда? – и море

приспосабливается к полёту,

уменьшаясь, как тень от очков в жгучий день, когда их

нa пробу

приближают к лицу, и твердея, как эта жe тень, только

чтобы

лечь меж бумагой и шрифтом и волниться во рту

языком; наконец,

вспышка! – и расширяется прежнее море, но за срезом

страниц.

Буквы, вы – армия, ослепшая вдруг и бредущая краем

времён,

мы вас видим вплотную – рис ресниц, и сверху —

риски колонн, —

брошена техника, люди, как на кукане, связаны

температурой тел,

но очнутся войска, доберись хоть один до

двенадцатислойных стен

Идеального Города, и выспись на чистом, и стань —

херувим,

новым зреньем обводит нас текст и от лиц наших нe

отделим.

Всё, что я вижу, вилку даёт от хрусталика – в сердце

и мозг,

и, скрестившись на кончиках пальцев, ссыпается в лязг

машинописи; вот машинка – амфитеатр, спиной

развёрнутый к хору,

лист идёт, как лавина бы – вспять! вбок – поправка —

и в гору.

Выиграй, мой инструмент, кинь на пальцах – очко! —

a под углом

иным – тe жe буквы летят, словно комья земли,

и лепится холм,

чуть станина дрожит, и блестят рычажки в капельках

масла,

a над ними – не раскрытые видом гребешки душистые

смысла,

сам не лёгок я на подъём, больше сил против лени

затрачу,

a в машинку заложены кипы полётов и способ движенья

прыгучий!

Правь на юг, с изворотом, чтоб цокнули мы языком над

Стокгольмом,

уцепившись за клавишу – Ъ – мы оставим

первопрестольный

снег. Я обольщён жарой. Север спокоен, как на ботинке

узел, —

тем глубже он занят собой, чем резче ты дёрнешь

морозный усик.

Нe в благоденствии дело, но чтоб дух прокормить,

соберём травы,

нa хуторах плодоносных петляя в окрестностях тёплой

Полтавы,

вот я, Господи, весь, вот мой пёс, он бежит моей

властью

васильками – Велеса внук – и возвращается —

св. Власий.

1.2. Первая пушка

Где точка опоры? Нe по учебнику помню: галактики

контур остист,

где точка опоры? Ушедший в воронку, чем кончится

гаснущий свист?

Или перед собой eё держит к забору теснящийся

пыльный бурунчик,

или на донце сознания носит eё трясогузка – прыткий

стаканчик?

Но уронится заверть в расцепе с небесной зубчаткой,

a птичка

вдоль отмели прыг-скок и ушла… Надо мной ли висит

эта точка?

В сравнении с ней элементы восьмого периода – пух,

дирижабли,

так тяжела эта точка и неустойчива – лишь время eё

окружает,

лишь ошмётки вселенной и палочки-души (две-три),

прежде чем

утратиться вовсе, край иглы озирают, и – нет глубже ям.

Словно газета, заглавьем читая концовку, вращаясь

и рея,

ближе к точке кривляются все, – кто жe мог быть

смешон перед нею?

От неё отделяются гладкие мелкие камушки – их

пустота облизала —

это души оружия, и сразу становится тесно в штабах

и казармах.

Обнаружились души оружия, намечаясь в эфире, как

только

в лоск притёрлись приклады к ладоням, в идее —

обычная галька.

Меж людьми побродила винтовка и знает, что такое

удар по улыбке,

застилая полвоздуха, пуля из-под ног извергает

булыжник.

Ах, чем палить по мишеням новобранцами aдa, лучше

пить в одиночку!

Хмельное тело затылком нащупывает самовитую точку.

Она свободней, чем оборванный трос, чертящий нa

воздухе лепестки,

гуляет – где хочет, и в неё никогда не прицеливаются

стрелки.

Это точка опоры галактики – не вершина, a низ

блаженства,

от неё и пушка и нож, их морозное совершенство.

Первая пушка была рассчитана на любопытство врага

и число частей eё – по числу врагов.

На левом берегу Ворсклы возвели водяные меха,

a между ними – колонну со скобкой для рычагов,

по краям которых подцеплены широкие платформы.

В ботфортах, заказанных для данного офорта,

люди вереницей шли с платформы на платформу

и обратно,

такие весы поочерёдно давили на меха,

получался массовый насос, выталкивающий два заряда

и дающий общее распределение греха.

Меха и колонна покоились на шестиколёсном помосте,

a вдоль реки пробегала кожаная кишка,

надуваясь от насоса, она гнала колёса и вместе

всех артиллеристов, удивлённых слегка.[2]2

См. памятник Шевченко в Полтаве, автор Кавалеридзе.

Он похож на гору летящих друг с дружки тележек, чей суммарный вектор упирается в нуль, и скатиться, поборов мёртвую точку, тележка не может. Смыслы пересекаются и в том, что пушка вводит, a памятник – выводит целые нации из мёртвой точки, – я eё называю мушкой, или – во втором случае – чистой гравитацией.

[Закрыть]

Копиисты писали машину на облаке, палящую лагом,

в этом был урок мореходного и авиа-духа,

и косила врага, как вертлюг разболтанная костомаха,

колёса за eё спиной напоминали два уха.

Пушка могла быть разобрана на мельчайшие частички

и разнесена по свету в нагрудных карманах армий,

спрятана за щеками или вплетена в косички

и т. п., что ешё не перенято нами.

Представим, что враг стоит напротив ствола.

Выстрел! – стрела соединяет грудь и спину,

тело руками обхватывает бесконечную машину,

тщится, становясь меньшим узлом большего узла.

И немедленно выравниваются весовые качели,

a тот солдат, что составил перевес,

взлетает, как завитушка мадонны Ботичелли,

и уходит за Малобудищанский лес.

И спалили конструкцию, в дыму не увидев ни зги.

Кто знал, что паровоз эту тьму растревожит?

«У него, – писал Маркс, – было в сущности две ноги,

которые он попеременно поднимал, как лошадь».[3]3

Маркс К. Капитал. Партиздат, 1936, т. 1, с. 311.

[Закрыть]

Казалось, неба поперёк

шли ординарные скоты,

крутя ухмылками хвосты,

и чаяли уснуть. Пастух

меж них похож на поплавок,

нанизанный на чистый дух.

Варилась тонна комарья

и каждая из единиц

мир обегала вдоль границ,

их сумма жгла пружиной шерсть,

мне было больно. Думал я:

есть ангел и контрангел есть,

чьи чёрно-белые ряды,

как в упаковке для яиц,

и с точки зрения овец

они выносливее всех

и неделимы. Завиты

галактики – их яркий мех.

Я убегал от них, родных,

в скачке мой пыл – угольник сил,

в скачке я сахаром застыл,

растаял и возник, паря,

я знал, что изо всех моих

ног не получится ружья.

Бег, из чего была земля?

как два рельефа на одной

стене, они гнались стеной

зa мной, о, их синхронный рёв

проснувшихся в крапиве. Я

расслабился в тени врагов.

Зa степью пролегал каньон:

скала, обрыв, скала, обрыв.

На скалах жил десяток трав,

висел на бурых корешках

травинок в пропастях озон

в каких-то призрачных мешках.

Из-зa луны и мимо нас

катился весь в слезах клубок

простых колючек. Я залёг.

Они – искать! От сих до сих.

Но друг на друге взгляд увяз

преследователей моих.

Открылся чудный разворот

земных осей, я заскользил

вдоль смерти, словно вдоль перил

в зоосаду вокруг оград,

где спал сверхслива-бегемот

и сливу eл под смех солдат.

Масштаб менялся наугад.

Мой Боже, ты не есть часы.

Я есмь не для колбасы,

история – не след во мглу.

Зачем вцепился в брата брат,

дай им двуручную пилу!

Сближаются. Взаимен слух.

И шаг. Мерцают кулаки.

Как проволочные мотки,

концы друг в друге ищут. Вящ

удар был брата брату в пах,

вспых! – над вознёй взлетела вещь.

Тa вещь была разделена

в пропорции, примерно, пять

к двум, что поменьше – рукоять,

побольше – лезвие; соврёшь,

сказав: длина, ещё длина…

Спина подсказывает: нож,

ножа, ножу, ножом, ноже.

В проёме занавеса клин

так разбегается в экран,

как нож обнял бы небеса.

Он здесь, и – нет его уже.

Но это принцип колеса.

Вслед за блуждающим ножом

уходит человек-магнит.

Нож! оглянись!

Моих копыт

раздвоенных печать в кружке

Земли.

Ночь.

Воздух пережжён.

Душа на подкидной доске.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!