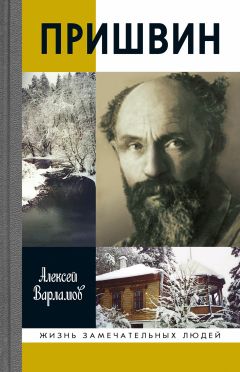

Текст книги "Пришвин"

Автор книги: Алексей Варламов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Военная стезя оказалась совершенно не для него. Путь, по которому позднее шли Хэмингуэй[290]290

Ср. с более поздней записью времен Отечественной войны: «Хэмингуэй – это фронтовая душа, то есть такое состояние души, когда прирожденная человеку идея небесной гармонии втоптана в грязь, от нее ничего не останется, а между тем к удивлению самого себя, ум работает гораздо яснее даже, чем в гармонии с сердцем.

Это у него умные записи последнего сердечного стона. Нужно ли это? Наверно, нужно на время. Но я думаю, если это только по силам, сохранить чувство гармонии и преподать его даже в последнем стоне своем, как возможность, как поддержку» (Москва. 1972. № 9. С. 218).

[Закрыть] и Ремарк, романтическое и тут же развенчивающее романтизм и сентиментализм описание военной поэзии и окопной грязи – все было Пришвину чуждо, но это еще один повод, чтобы бежать, бежать. Не случайно же героем поэмы «Жень-шень» Пришвин сделает человека, который после ужасов войны уходит в леса. Правда, к войне, к причастности к войне, пусть и другой, более кровавой и страшной, он все равно вернется и напишет как раз в военные годы (1943–1944) одно из лучших своих произведений – «Повесть нашего времени».

И все же одно дело солдат, другое – корреспондент. Там, в Галиции, в 1914 году, когда все только начиналось и война, казалось, будет победоносной, и позднее, когда наступление наших войск стало захлебываться, ему пришла мысль: «Может быть, и не нужно смотреть на войну всем и не нужно приближать ее картину к самым глазам нашим. Нужно ли входить без особой нужды в закрытую комнату (рождающей женщины)?»[291]291

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 144.

[Закрыть]

Двадцать пять лет спустя история повторилась, Германия снова напала на Польшу – началась Вторая мировая. Пришвин вспоминал свою «военную биографию»: «Мало помню в жизни своей столь унизительного, как было, когда я пытался писать в газету с поля сражения: так стыдно было наблюдать, когда вокруг все действовали и умирали, стыдно было добровольно быть, когда все вокруг были в неволе и еще много всего унизительного (страх, напр.)»[292]292

Пришвин М. М. Дневник 1939 года // Октябрь. 1998. № 2, 11. С. 136.

[Закрыть].

Описывая войну, Пришвин нашел удивительно верный, глубокий и емкий образ «слепой Голгофы», подразумевая, что люди шли на страдание, на смерть, не понимая, за что умирают, и сущность этой метафоры так глубока, что ее можно, наверное, применить ко всему двадцатому веку русской истории, и в 30-е годы Пришвин не раз к этому образу возвращался, видя в нем содержание времени и утверждая смысл своего творчества в прозрении, осмыслении страдания.

Зимой 1915 года он был на волосок от германского плена, несколько дней шел пешком при страшном морозе с армией в польских августовских лесах, видел «огромные стволы деревьев, окропленных кровью человека», но и тогда был склонен рассматривать происходящие события через призму собственного опыта, так что даже странным образом связались в его сознании война и давняя история первой любви: «Роман моей жизни: столкновение Германии и России, я получил все от Германии и теперь иду на нее»[293]293

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 151.

[Закрыть].

Но вышло наоборот, не Россия шла на Германию, а надвигалась на Россию революция, чума, страна неизбежно приближалась к катастрофе, и в этом движении было что-то неумолимое, похожее на действие античного рока, и от Пришвина-художника требовалось не изменить зоркости глаза и трезвости ума.

«Православная Россия споткнулась на фабричном пороге»[294]294

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 205.

[Закрыть] – в этой емкой исторической формуле заключено едва ли не все: и страшные перебои со снабжением воюющей армии, и казнокрадство, и тыловая измена, и беспомощность власти, и воровство, и гниль большевистской пропаганды, разъедающей и тело, и душу России. Внутренний враг страшнее врага внешнего, и окруженная с двух сторон Россия медленно умирала.

В эти же годы произошло еще одно трагическое событие, сильно повлиявшее на писателя и образ его жизни, – осенью 1914 года умерла его труженица и подвижница мать, оставив детям последний завет – жить дружно и держаться за землю, ибо именно из-за земли происходят в мире войны. Ее последнюю волю воплотить оказалось непросто – семейные конфликты и дележ родовой земли были неизбежны, но в сознании писателя все выстраивалось в один ряд – маленькая семейная война из-за материнского наследства и война мировая за передел Европы. И даже смерть матери показалась ему не случайной, но связанной с общим порядком вещей, ходом исторических событий и приближающихся перемен.

«Осенние листья осыпались, так и старики осыпались не от вражеских пуль, а от странного невидимого грядущего нового мира»[295]295

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 200.

[Закрыть].

На похороны Маркизы он не успел – был в Петербурге, но очень часто она приходила к нему во сне, и с ней, умершей он много разговаривал, более близкого человека у него не было, тем более что с женой отношения складывались все хуже и хуже.

«Жизнь трещит по швам. Что бы ни было, надо терпеть до устройства хутора. Устрою, а потом, может быть, и прощусь. Пусть живут, а я отправлюсь странствовать»[296]296

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 115.

[Закрыть].

Но несмотря на частые жалобы на жену и упоминания о тяжких семейных сценах, проносящихся, словно ураганы в пустыне, ни тогда, ни еще два десятка лет после этого Пришвин не был готов к окончательному разрыву с Ефросиньей Павловной («Когда дело доходит до разрыва, то мне кажется, всякая моя жизнь оканчивается»[297]297

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 233.

[Закрыть]). Они уехали под Елец, поселились на хуторе и стали строить дом, хотя жить с Павловной было тяжело.

«Очень, очень мучусь всем своим домашним, очень мучусь (…) Мелькает мысль все чаще и чаще о бездомье и одиноком странничестве "с палочкой"»[298]298

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 122.

[Закрыть].

Последняя идея, конечно, толстовская, и о толстовском сюжете в жизни Пришвина необходимо сказать несколько слов.

Михаил Михайлович толстовцем никогда не был, но любовь к Льву Николаевичу испытывал огромную (и это еще одна точка его сближения с Буниным) и, если я буду правильно понят, интимную, задушевную («я сосед его, привык и как себя самого сужу по-соседям, по родственному»[299]299

Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 206.

[Закрыть]), очень тонко, хотя и весьма своеобразно его чувствовал: «Один из величайших русских обывателей – Лев Толстой, он думает, что если мы, каждый лично, решим жить хорошо, то и всем будет хорошо. (Если построить всю жизнь по Толстому, то это будет всеобщее подсматривание за жизнью друг друга). Лев Толстой и не мог быть другим, он большой художник, и потому горестные заметки сердца его ближе, чем ума рассудочные размышления: его идея еще не рождена»[300]300

Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 31.

[Закрыть].

При жизни Толстого он никогда не решался отправиться в Ясную Поляну, хотя такой шанс был благодаря знакомству его матери с близкой к Толстому семьей Стаховичей, однако за всем, что происходило в Ясной Поляне, пристально следил, и уход Толстого из семьи вызвал у него восхищение: «По нездоровью я должен был сидеть дома в меблированной комнате, дверью выходящей в коридор. На дворе – слякоть, в комнате пасмурно, в коридоре – мрачно, как в тюрьме. И вот тут известие об уходе Толстого. Сразу стало светло».

«Толстой всегда стоял лицом к солнцу».

Только после смерти Льва Николаевича Пришвин и его матушка, которой самой оставалось недолго жить, решили поехать поклониться одинокой толстовской могиле, были коротко приняты в яснополянском доме и… вышли оттуда подавленные речами членов семьи Толстого – Софьи Андреевны и Андрея Львовича.

Последующая за этим встреча с Марией Николаевной Толстой, монахиней женского Шамординского монастыря, прояснила ситуацию: «Что же вы хотите от Сонечки, – все объясняется очень просто: мой брат был великий человек, а она – обыкновенная женщина»[301]301

Путь к слову. С. 219.

[Закрыть].

Нет прямой возможности утверждать, что мы имеем дело с еще одним примером пришвинского жизнетворчества, но вся эта ситуация и слова престарелой инокини о своей невестке странным образом и едва ли не текстуально совпадают со словами, какими описывал Пришвин свою семейную драму, пусть даже масштаб ее совершенно иной, хотя выход писателю виделся схожий: уйти.

«Стало много хуже во многих отношениях. Там жили мы где-то в лесу в стороне, здесь становимся в цепь семейных отношений. Там у меня живет добрая лесная баба, здесь злющая женщина.(…) Строю дом и не совсем уверен, что в нем буду жить, налаживаю хозяйство для нее и не уверен, что она будет хозяйкой. И так в родное гнездо вхожу как бы против щетины и она царапает и напоминает, что, может быть, незачем туда лезть (…) Устрою их, а сам буду где-то жить»[302]302

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 233.

[Закрыть].

Дальнейшая история взаимоотношений Пришвина и его супруги видится довольно смутно, но известно, что вскоре после революции они официально скрепили свой брак. На вопрос – зачем, если отношения были столь плохи и от совместной жизни страдали оба, – ответ дан не в прямой авторской записи, где никакого упоминания, ни даты, ни записи в регистрационной книге – нет, а в сновидении, датированном 15 октября 1920 года, и эта ссылка на сон для Пришвина принципиально важна. Как и в случаях с Розановым и Измалковой, именно снам он доверял самые важные моменты своей жизни.

«Снилась женщина красивая, и будто бы я сговорился с ней отправиться вместе в Хрущево и там повенчаться. Мы переходим с ней большое поле ржи, я впереди, а она все отстает, отстает, и так оказывается, что она не согласна, что она мне не пара: стара и происхождение мещанское, свояченица елецкого трактирщика. Я и сам хорошо понимаю это, вижу, под шеей у нее висят уже складки – на пятый десяток идет, но все-таки я ее уговариваю, и зачем это мне нужно? и все дальнейшее получается как свободная необходимость совершить нелепо невозможное»[303]303

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 99.

[Закрыть].

Быть может, Пришвин следовал Толстому, учившему, что если сошелся с женщиной – с ней всю жизнь и живи, или же этим браком мог узаконить свое отцовство и оформил свои отношения с Ефросиньей Павловной не ради нее, а ради детей? Размышляя о своем великом соседе и его супружестве, Пришвин позднее заключил: «Толстой все сделал для удовлетворения женщины, но в конце концов, не удовлетворил же ее, тут путь: или побить, или бросить»[304]304

Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 249.

[Закрыть].

Первое было для Пришвина невозможно, а что касается второго, то это произошло очень и очень нескоро…

Исчезновение писателя из Петербурга накануне революции, его уход под Елец вызвали недоумение Горького, взявшего Пришвина под свою опеку после «Черного араба» и выпустившего в «Знании» три тома его сочинений:

«– Ваше пребывание на хуторе какое отношение имеет к литературе?» – спрашивал Алексей Максимович.

Ответ опять-таки в Дневнике писателя следует сразу за этим вопросом, и ответ чисто пришвинский, где личное связано с общественным, мифическое с реальным, физическое с духовным, все вокруг вовлечено в орбиту жизни, в автобиографическое пространство, и главным для писателя стала родная земля, которая удержала от гибели в секте и дала силы превозмочь настоящие и грядущие испытания:

«Луна где-то за домом, и, кажется, ночь, но звезда утренняя перед домом горит полно в рождении утра. Так, неоткрытым, неузнанным остается для меня лицо моей родины. Несчастной любовью люблю я свою родину, и ни да, ни нет я от нее всю жизнь не слышу, имея всю жизнь перед глазами какое-то чудище, разделяющее меня с Родиной. Чудище, пожирающее нас, теперь живет где-то близко от нас, и я видел вчера, в день призыва, как ворчливая, негодующая толпа оборвышей поглощалась им, и они, как завороженные змеем, все шли, шли, валили, исчезая в воротах заплеванного, зассанного здания. А может быть, это весна? самая первая весна и грязь эта и оплеванная родина – все это, как навоз и грязь, ранней весной выступающая всем напоказ?»[305]305

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 235–236.

[Закрыть]

В 1916 году на свои литературные гонорары Пришвин построил дом, позднее посчитав это строительство и вступление в права собственника накануне революции одной из самых крупных жизненных ошибок, но именно это строительство пробудило в нем чувство родины. Пришвин осознал себя патриотом, когда это было тяжелее всего, и патриотизм его не имел ничего общего ни с громкими лозунгами, ни с политическими пристрастиями, патриотизм его был оплачен трудом, а любовь к родной стране была сокровенна и глубока, и тем тяжелее оказались для этого человека переживавшиеся страной гибельные годы, которые он с ней разделил и вместе с ней, во внутреннем разброде и неустроенности оказался в семнадцатом году.

Часть вторая. Чан

Глава XI. Красное колесо

Поначалу к Февральской революции отношение у Пришвина было хотя и настороженным, но в целом положительным и конструктивным. К той поре причудливая судьба Михаила Михайловича совершила новый пируэт, обыкновенно в пришвинских жизнеописаниях не упоминаемый, видимо, ввиду его кратковременности и кажущейся незначительности, а вместе с тем очень важный и неслучайный – свободный художник и вольный хуторянин угодил на государеву службу, где, как он позднее признавался, скрывался от войны. Происходило это в Министерстве торговли и промышленности, игравшем весьма существенную роль в военные годы, и именно тогда весельчак Ремизов прибавил к титулу своего друга, «луня бородатого, белого медведчика и волхва», новое звание «князя и полномочного резидента заяшного ведомства».

Всю зиму 1916/17 года «заяшный князь» занимался «междуведомственной перепиской в должности делопроизводителя одного бюро, ведающего делом продовольствия», и за время службы с ноября по февраль перед ним прошла «картина возрастающей разрухи продовольствия» на фоне споров «нашего Превосходительства» с «вашим Превосходительством».

«Я утонул в комиссиях, как тонут в воде маленькие дети»[306]306

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 237.

[Закрыть].

Ефросиньи Павловны с ним не было: он оставил ее на хуторе с детьми, и «в этом опыте жизни без семьи так ясно становится, что существенного значения она в моей жизни и не имела, и то, что казалось, то только казалось: оно чисто внешним образом закрывает мою эгоистическую холостяцкую природу»[307]307

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 237.

[Закрыть].

Работа в комиссии Пришвина утомляла и разочаровывала, но одна поразительная вещь с ним за это время произошла – новая и неожиданная для свободного литератора деятельность привила писателю некий чиновничий или даже государственный (прежде в пришвинских рассуждениях не встречавшийся) взгляд на природу власти и человеческое предназначение. О бескровной демократической революции он судил по характерным мелочам: вчера еще мальчишки в министерстве подавали пальто сотрудникам, сегодня же не подают и нагло смотрят, как сотрудники сами друг друга одевают, а потом министерская кухарка отказывается кормить чиновников и говорит, что понесет обед «солдатикам».

Благодаря должности Пришвин оказался в Феврале в самом эпицентре политических событий (это удивительное свойство его судьбы – быть непосредственным свидетелем самых важных исторических свершений), который можно было бы охарактеризовать одним емким словом, лозунгом, воплем – «Хлеб!».

Политические взгляды его в тот момент были далеки от какого бы то ни было радикализма. «Республика или монархия? Я себе так отвечаю: Союз областей (федерация) при царе, совершенно бесправном»[308]308

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 252.

[Закрыть], а когда и Михаил Романов отказался занимать престол: «Стою на беспартийной точке зрения, и всякая партия, признающая Временное правительство, мне одинаково близка»[309]309

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 281.

[Закрыть].

Ему казалось, что «революция эта будет русскому народу прощена: тут не было рассуждения, «преступления с заранее обдуманным намерением»; никто не знал, что будет завтра и кто что сделает: полки шли покорять Петербург, но, далеко не доходя, опускали оружие и присоединялись к восстанию. – Что же мне делать? – спросил государь. – Отречься от престола. – И он отрекся»[310]310

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 252.

[Закрыть].

Горькое «кругом измена, и трусость, и обман», занесенное в другой дневник другим человеком в эти черные для России дни, было от Пришвина слишком далеко, и трагедию императора он был постичь не в силах, как и почти вся тогдашняя Россия[311]311

Исключением был Розанов: «И мысль, что нет на Руси у нас Государя, он в Тобольске, в ссылке, в заключении – так обняло мою душу, охватило тоской (…) что болит моя душа, болит и болит. Я знаю, что правление его было ужасно, и ни в чем не оправдываю его. Но люблю и хочу любить Его. И по сердцу своему я знаю, что Царь вернется на Русь, что Русь без царя не выживет» (Розанов В. В. Указ. соч. С. 785).

[Закрыть]. Однако осенью семнадцатого года появилась на страницах Дневника старая женщина из простонародья, которая молилась за царя и, прощая писателю как человеку образованному всякое отношение к государю (поразительно точная и значимая деталь!), людям в очередях и даже красногвардейцам говорила:

«– Вы изменник царю!

И ее не трогают, считают за сумасшедшую»[312]312

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 388.

[Закрыть].

О судьбе Николая Александровича и его роли в новейшей русской истории Пришвин все же задумывался: «История нашей революции есть история греха царского. На все живое падает тень, и оно становится темным, призывая из тьмы к свету: вперед!

И так, что царя уже давно не было, приближенные царские давно уже, как карамельку иссосали царя и оставили народу только бумажку. Но все в государстве шло так, будто царь где-то есть. Те части народа, которые призывали к верности царю, сами ни во что не верили, были не люди, а мифы. В то время, когда была министерская чехарда при грозном росте цен, по которому только и можно было судить о быстроте и значительности времени, когда в центральных учреждениях никто уже не верил в царя, часто приходило в голову: но как все-таки держится Россия?

Царь был тенью, министры тенью, а Россия все жила и жила.

В этой тишине тайно совершилась революция: каждый стал отвертываться от забот о государстве и жил интересом личным: все, кто мог, грабили»[313]313

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 262.

[Закрыть].

А спустя несколько дней добавил: «Царь Николай прежде всего сам перестал верить в себя как божьего помазанника, и недостающую ему веру он занял у Распутина, который и захватил власть и втоптал ее в грязь. Распутин, хлыст – символ разложения церкви и царь Николай – символ разложения государства соединились в одно для погибели старого порядка»[314]314

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 267.

[Закрыть].

Пришвин принимал участие в работе новых органов власти или, вернее, плавно перешел из старых в новые, иллюзий больших, однако, не питая: «Трагично положение этой маленькой кучки полуобразованных людей сектантского строя психики, овладевшей властью над огромной страной»[315]315

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 255.

[Закрыть].

«Россия была до сих пор страною таинственной, с народом-сфинксом, как было принято говорить. Теперь неизвестная страна показалась. «Земля!» – воскликнули на корабле. И вот корабль причаливает к этой новой земле»[316]316

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 263.

[Закрыть].

Эту новую и неизвестную землю писатель отправился открывать весной в Хрущеве, причем не просто как частное лицо и владелец хутора в 32 десятины, а как делегат Временного комитета Государственной думы. Одно дело наблюдать за революцией в Петрограде, совсем другое – в провинции. («Вообще человек, перезимовавший в Петербурге, должен переболеть, чтобы вновь соединиться с Россией внутренней», – писал он еще в 1914 году[317]317

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 60.

[Закрыть].)

И вот известный писатель и петербургский чиновник взялся за соху. И была это не блажь, не прихоть и даже не дело принципа, но самое элементарное требование выживания.

Племянник Михаила Михайловича А. С. Пришвин оставил замечательные воспоминания о сельскохозяйственных экзерсисах дядюшки: «Как-то я забежал к моим братьям. Они куда-то собирались.

– Отец землю пашет. Побежали смотреть!

– Далеко?

– Нет, тут рядом, за перелеском.

Недалеко за деревней дядя Миша действительно тянул борозду. Плужок вихлялся из стороны в сторону, но дядя Миша не сдавался. Он покрикивал на лошадь и победно поглядывал по сторонам. Сделав две или три загонки, он остановился.

– Фрося! – крикнул он. – Дай-ка попить.

Ефросинья Павловна, его жена, неторопливо, вразвалочку понесла ему пить. Дядя Миша в поту, взмокший, растрепанный, весь какой-то не такой, каким положено ему быть, жадно пил из фляги. Ефросинья Павловна смотрела на его работу, как может смотреть женщина, для которой крестьянская работа не в диковинку. Потом она, ничего не сказав, молча взяла у него вожжи и все так же молча повела борозду. Борозда получалась ровная и красивая. (…)

– Гляди, Михалыч, а у твоей бабы сподручней получается, – сказал подошедший сосед. – Много ловчей работает… Как ножом режет.

– Сноровка, – сказал дядя Миша, закуривая»[318]318

Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 56–57.

[Закрыть].

Вот этот дом и эта земля, которую Пришвин обрабатывал с женой и нанятым работником, и привела писателя к конфликту с настоящими крестьянами и настоящей революцией и заставила его многое переоценить.

Елецкие мужики не могли видеть в петербургском литераторе и купеческом сыне ни мужика, ни защитника мужиков, сколь бы он ни ходил за плугом и ни жаловался в печати, что отобранный у него запас ржи был куплен на деньги, которые заработал в социалистической газете «Новая жизнь». (Пришвин так высказался о ней весной 1917 года: «29-го поступил в газету "Новая жизнь" и чувствую себя среди них еще большей белой вороной, чем раньше в "Речи"»[319]319

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 261.

[Закрыть], а осенью того же года писал с отвращением: «Раньше я не понимал сердцем, почему наши «идейные» старики так ненавидят «Новое время» и как можно так ненавидеть газету. Теперь я совершенно так же ненавижу «Новую Жизнь» и все ее Иудушкино племя»[320]320

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 380.

[Закрыть].)

Барин он и есть барин, много у него земли или мало, и в каких бы газетах он ни писал. Даже то, что он пострадал «за народ» и сидел в тюрьме за «женщину будущего», мало кого волновало. А революция для бар оказалась временем совсем неподходящим. И там, в деревне, трезвея от февральского дурмана, называя себя «барином из прогоревших», Пришвин неожиданно резко поправел и сравнил свою новенькую дачу в старой усадьбе с больным нервом, «который мужики вечно задевают, вечно раздражают, и так, что не рад этой революции, лишившей меня пристанища»[321]321

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 274.

[Закрыть], а немногим позднее добавил, что «попал в тюрьму собственности»[322]322

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 328.

[Закрыть].

Он не мог, как Блок, стоически относиться к тому, что у него сожгли библиотеку, и оправдывать народное злодеяние тем, что на милых барскому сердцу усадьбах пороли и насиловали. Его взгляд на вещи был и конкретнее и образнее одновременно.

«С мечтой социализма Земли и Воли я распят на кресте моей собственности»[323]323

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 293.

[Закрыть].

Но еще больше, чем угроза потерять имение, испугала его угроза национализации, обобществления «таланта писать»: «Не только сад, посаженный моей матерью, объявлен общим, но и мое личное дарование, которое всегда было моей гордостью за независимость… Земля поколебалась, но этот сад, мной выстраданный, насаженный из деревьев, взятых на небе, неужели и это есть предмет революции?»[324]324

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 274.

[Закрыть] В этих словах – зерна будущего конфликта с большевиками, новой государственностью, новым «медным всадником», а заодно и с Блоком, готовым, кажется, всё отдать революции и народу.

И дело не только в личной потере: очень близко к сердцу принял Пришвин раздел земли, полагая, что «бескровная» Февральская революция принесла земледельческой культуре вред бесконечно больший, чем кровавая и пожарная революция 1905 года.

Особенно это сказалось в его родных краях.

«Этот черноземный центр был в моем сознании с колыбели вулканом накануне страшного извержения. Так оно и случилось потом: едва ли где-нибудь разрушительная сила революции была сильнее, чем в этом углу чернозема, на границе Елецкой и Тамбовской земли»[325]325

Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 17.10.1926.

[Закрыть].

Иллюзии писателя относительно революции развеялись очень быстро, но… кажется, для того, чтобы смениться иллюзиями иного рода: «Я против революции, но не враг народа, и потому я голосую за революцию, в надежде, что это не серьезно, что это не дело и потом как-нибудь отпадет»[326]326

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 318.

[Закрыть] – и эту идею – рассосется! – Пришвин вынашивал в течение многих советских лет.

Собственно и на революцию, какой она предстала писателю летом семнадцатого года в деревне, у него сложился весьма своеобразный, резко отличающийся от городского, интеллигентского видения событий взгляд: «Корень беды в том, что в основе своей, во всей своей глубине наша революция самая буржуазная в мире, это даже не революция собственников, а людей, желающих быть собственниками. Эти собственники будущего взяли напрокат формулы социализма и так забили ими собственников настоящего, что эти собственники, уязвленные до конца, загнанные в подполье, уже не могут оправиться, взглянуть на свет Божий живыми глазами»[327]327

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 344.

[Закрыть].

Определенная контрреволюционность Пришвина в семнадцатом году никогда не была (в отличие от его дальнейшей позиции) тайной для советского литературоведения. В безо всякого преувеличения замечательной статье о Михаиле Пришвине в «Истории русской советской литературы» под редакцией профессора П. С. Выходцева (специалиста по Пришвину) удивительно верно и ехидно замечено: «Лето 1917 года застает Пришвина ищущим, но не нашедшим», что является перифразой известного высказывания декадентов по отношению к их литературно молодому собрату.

Только что мог найти он тогда в деревне, какие картины подмечал его живой глаз, еще совсем недавно любовавшийся общенародными поисками Китежа и вечной истины?

Убийства, грабежи, особенно подлые тем, что во имя этих грабежей надевалась маска порядка, воровство, достигавшее чудовищных размеров («Нельзя в полдник уйти пообедать и оставить на час в поле плуг – укатится. Нельзя повесить уздечку на дерево и отойти, чтобы выгнать из ржи корову – утянут, все тащится»[328]328

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 327.

[Закрыть]), и вот теперь бывший марксист и декадент, демократ, как бы сказали мы сегодня, призывал в печати правительство объявить землю государственной собственностью.

«Вот удел: непримиримый к мещанству, к мелочному домашнему хозяйству, я наделен был бесхозяйственной женой (у которой даже нет идеи счета в голове) и должен бросить свое истинное положение и хозяйствовать. И в большом плане: вместо мятежа скифского я должен учить народ буржуазным добродетелям. Но ведь в этом и вообще заключается трагедия современного материалиста. Во имя мятежа проповедуется буржуазная добродетель (…) И понятно: вот был лес мой, теперь он «государственный», название переменилось, исчезла иллюзия единоличного собственника леса (в конце концов – это иллюзия); но охрана собственности личной или государственной та же самая. Только тогда был аппетит со стороны собственника и охраны, теперь этот аппетит приходится прививать обществу. И так, выгоняя весь день с вырубки крестьянские стада, выгоняя косцов, долбишь целый день всем: нельзя расхищать собственность государственную»[329]329

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 349–350.

[Закрыть].

Есть что-то трогательное и даже плохо укладывающееся в общепринятые представления о Пришвине-индивидуалисте и природном человеке в его настойчивости и воле государственника. Но факт остается фактом: в семнадцатом году Пришвину было за державу обидно. В то время когда «каждая волость превращается в самостоятельную республику, где что хотят, то и делают, совершенно не считаясь с распоряжением правительства и постановлением других волостей и уезда»[330]330

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 290–291.

[Закрыть], когда сущностью происходящего в России стали распад государства, беззаконие, воровство и смута, и каждый думал только о себе, о том, чтобы побольше урвать, и по всей Руси шла большая и малая, бесчестная приватизация, писатель пекся о государственных интересах. «Каждый овражий человек видит один только свой овраг, а говорит так, будто видит он всю землю»[331]331

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 284.

[Закрыть].

А когда мужикам умные люди пытались объяснить разницу между взглядом со своей колокольни и государственной точкой зрения, они совершенно в духе народного примитивизма (а на самом деле очень по сути глубоко) возражали: «Как же так, государя убили, а вы, товарищ, нас опять хотите вернуть на государственную точку зрения?» (выделено мной. – А. В.).

И теперь, на елецком хуторе, его оценка происходящего была гораздо жестче и строже, нежели несколько месяцев назад в Петрограде.

«Завистливый раб, не работает, лишенный всякого общественного чувства, человек, называемый мужиком, и нетрудоспособный, малообразованный негосударственный человек-разумитель (интеллигент) образовали союз для моментального устройства социалистической республики на глазах у иностранцев.

Блудный сын выгнал из дома отца своего и взял в свои руки дела, которые делали отцы и деды, а он не касался»[332]332

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 276.

[Закрыть].

Так начиналась ключевая для Пришвина тема – его личной, затянувшейся на долгие годы «войны» на два фронта – и с крестьянством, и с интеллигенцией.

«Вся Россия – сплошной митинг людей, говорящих противоположное: от кабинета министров до деревенского совета крестьянских депутатов.

Чуднее всех говорят женщины на Бабьем базаре»[333]333

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 294–295.

[Закрыть].

Это карнавальное ощущение было свойственно не только ему.

Зинаида Гиппиус писала: «Россией правит «митинг» со своей митинговой психологией, а вовсе не серое, честное, культурное и бессильное (а-революционное) Временное правительство. Пока, впрочем, не Россией, а лишь Петербургом правит, но Россия неизвестность»[334]334

Гиппиус З. Н. Дневник. Т. 1. С. 482.

[Закрыть].

Пришвин, в отличие от своей былой наставницы, имел возможность для более широких наблюдений, и ему корень зла в ту пору виделся не в деревне, а в городе, посылая депеши в который, представитель центра на местах давал убийственно точный, еще не заслоненный личной обидой анализ происходящего; увиденное за тысячу верст от столицы странным образом напоминало писателю хорошо известные сектаторские собрания на окраинах Петрограда: «Как неправильный на один волосок прицел дает в миллион раз большую ошибку на мишени, так же теперь уклонение от истины в столице в речи какого-нибудь волостного оратора неисчислимый вред наносит провинции. Так в столице какой-нибудь скромный и молчаливый солдат, послушав таких речей, разрывается, как граната, в деревне. С пафосом религиозного сектанта бросает он в темные головы иностранные слова, за которыми один смысл: захват и анархия. Изумительно бывает слушать, как страстно призывает такой оратор к отказу от захвата вне страны и так же страстно к захвату внутри страны». И дальше снова как историческое предвидение: «Враг наш оказался не внешним, а внутренним, немец и война обращаются внутрь, война гражданская»[335]335

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 293.

[Закрыть].

Вот еще одна типичная сцена той поры. Некий Иван Михайлович, мелкий собственник, который «с радостью принял революцию, как суд Божий (мысль совершенно бердяевская. – А. В.) и земной выход справедливости»[336]336

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 278.

[Закрыть], на Пасху отправляется на свой пруд убить дикую утку. Там ему встречается неизвестный молодой парень, который бросает в птицу камень, чтобы охотнику помешать.

«Не дам, – говорит, – стрелять, утка не твоя! – и спугнул ее камнем. – И земля, – говорит, – не твоя, земля общая, как вода и воздух».

Иван Михайлович пробовал было сопротивляться, даже ружье на парня наставил, а тот не боится: «Я тебя арестую, пойдем на деревню».

Там, на деревне, состоялся диспут.

Тот из ораторов, который утку вспугнул, утверждал, что земной шар создан для борьбы, а другой – что для мира и тишины духа, который и должен настать после Учредительного собрания, где будет услышан голос всего народа.

Последняя речь мужикам понравилась больше, и несчастливому охотнику было обещано, что утка прилетит обязательно и никто его не тронет. Но победа была не абсолютная, и в головы мужикам солдату удалось заронить несколько разрушительных мыслей. «Товарищи, – кричит, – не доверяйте интеллигентным, людям образованным. Пусть он и не помещик, а земля ему не нужна: он вас своим образованием кругом обведет». – «Известно, обведет!»[337]337

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 286.

[Закрыть] И вывод писателя неутешителен: «Песенка моя как делегата Временного комитета спета»[338]338

Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 286–287.

[Закрыть].

Беда мелкопоместного писателя была не самой бедовой. Куда тяжелее пришлось сельскому священнику, человеку робкому, тихому и многосемейному, по привычке помянувшему на службе в храме государя и всю августейшую семью. Наиболее революционная часть деревни была возмущена и потребовала устроить «проверочный молебен». И вот на выгоне против церкви собирается толпа, в толпе не то красные знамена, не то хоругви с надписью «Да здравствует свободная Россия! Долой помещ». Именно так через «е» (а не «ять») и сокращенно.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?