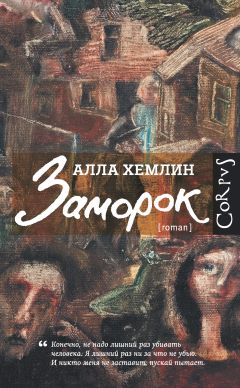

Читать книгу "Заморок"

Автор книги: Алла Хемлин

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Алла Хемлин

Заморок

Сестре

© А. Хемлин, 2018

© ООО “Издательство АСТ”, 2018

Издательство CORPUS ®

* * *

Люди всегда не знают, а всегда говорят.

Я расскажу, как было.

У меня год рождения в городе Чернигов получился 1941-й, 22 июня, самая-самая ночь.

А часов в восемь утра прибежала санитарка Фрося. Фрося прибежала и начала кричать своим голосом:

– Просынайтэся! У людэй вже вийна, а воны розляглыся! Ану – пидъём! Собырайтэ ногы до купы и бижить с дытямы хоч куды!

По правде, санитарка Фрося узналась людям как сильно выпивающая. Потому слова люди-женщины приняли не за правду-правду, а так.

В ту секундочку никто не двинулся с своего места на кровати. Некоторые из пяти свежеродивших подали свой голос. Вроде что вы, Фрося, сама по себе санитарка, что вы должны соблюдать порядок дня, а не колошматить здоровье матерей.

Только с третьего захода Фроси моя родная мама в первых рядах взяла в свою голову, что санитарка если и закинулась, так совсем чуточку, с такой чуточки можно, если что, брать горлом, а только про привычное дело. А война – это для человека совсем-совсем другое.

Надо понимать.

Когда уже это самое другое людьми понялось, моя родная мама подскочила с своей кровати и без одного слова кинулась в пеленальную.

По дороге наперекор моей родной маме не попался никто, тем более – на всем этаже на выходной остались только матери с нарожденными.

Моя родная мама забежала в пеленальную и в эту самую секундочку – раз! – схватила крайний-крайний паку́нок и на́чала вылезать в окно. Накануне прошел жарючий день, потому окна пооткрывали. Тогда не придавали значения заразе для нарожденных, а старались, чтоб проникал свежий ветер.

Больница была хоть маленькая, а двухэтажная. Палата с пеленальной устроилась на втором этаже. И моя родная мама полезла с второго этажа с чужим ребенком спасаться от наступившей в Чернигове войны.

Да.

Чужой ребенок был тоже девочка и тоже чернявенькая. Допустим, моя родная мама про что взяла чужое – не знала. А то б конечно.

Пока моя родная мама с паку́нком как-то лезла на землю, в палате поднялись слезы и вопросы.

Потом весь-весь коллектив свежеродивших побежал до докторской комнаты.

Дежурная докторша в докторской комнате разъяснила для матерей, что по радио ни про что не заявлялось, что никакой телефонограммы не получалось, что может случиться провокация, что она не уполномоченная оставлять пост и распространять сплетни.

Война началась на рассвете,

чтоб больше народу убить,

спали родители, спали их дети,

когда стали Киев бомбить.

Потом настало время, когда поняли. Конечно, когда человек уже все-все понял, получается совсем-совсем другое дело.

Тогда все-все матери побрали своих нарожденных детей и побежали по домам спасаться уже по местам личного жительства.

Одна среди женщин – женщина Тамара – получила на руки не своего нарожденного, а меня, тоже чернявенькую девочку. Тамара еще с дальнего материнского взгляда на меня узнала, что ребенок для нее получился совсем-совсем чужой. Тамаре сказали – пока милиция не узнает, что и где, и не вернет незаконно взятого ребенка, пускай Тамара забирает себе, какая девочка имеется в наявности, а потом если что, поменяется на свою родную. Конечно, Тамара взя́ла.

Про мою родную маму в те часы подумали, что женщина уже далеко-далеко, что, как вернется в себя, так в одну секундочку прибежит и отдаст забранное и что все-все будет хорошо.

Про историю с пеленальной и окном на землю – никто ж и не понял, как могло обойтись, чтоб не в окно. Мне через годы-годы от и до рассказала сама Фрося. И я повторяю Фросю честно, без себя.

Моя родная мама с чужим ребенком для всех-всех пропала.

Милиция побежала к моей родной маме домой, а там – никого. А никого, потому что муж моей родной мамы уехал в командировочное время на крупное строительство в Киев. Тогда строили стадион спорта, и – раз! – на 22 июня наметили себе открыть. А моя родная мама тоже наметила себе – быть в такой день рядом с плечом мужа.

По правде, чтоб я не думала себе лишнее, Фрося сказала, что мой родной папа получился тоже еврей и по имени, и по фамилии, что Фрося тогда своими ушами слышала, что потом забыла из-за переживания жизни.

Да.

Моя родная мама рассказывала про свой план всем-всем, все-все и знали.

Милиция доложила начальству про случай и кинулась в другие важные приказы. А приказ был по городу и области один – оборонять нашу Родину. А моя родная мама, хоть и с безвинно покраденным нарожденным, – не пушка с гранатой, чтоб искать пропажу по всем усюдам. Никто сильно-сильно и не искал.

Конечно, Тамара искала. Допустим, Тамара с Фросей искала. И от себя Тамара искала тоже. Фрося сама попросилась на помощь – как свидетельница и по доброму чувству к горю матери. Про горе – это считалось, что горе получилось у Тамары. А про мою родную маму считалось, что там никакого на свете горя нету, что моя родная мама ж сделала, что сделала, своими руками, что надо было хорошо смотреть, а не так. А когда уже сделала – держись и не жалуйся товарищам.

Фрося по нации не была еврейка, как моя родная мама. А Фрося ж знала, что у евреев есть такое, называется “синагога”. В те годы в Чернигове синагоги уже не было. Зачем бы советской власти была синагога? Фрося знала про синагогу, потому что жила еще раньше, когда синагога в Чернигове была. Допустим, советская власть тогда уже тоже была. А синагога…

Синагога была по дороге на площадь, революция совершилась, синагога еще хранилась на своем месте, потом комсомольцы все-все вынесли с синагоги, получился красивый клуб, готовый.

Да.

Так Фрося про синагогу знала, что евреи собираются в синагогу и один про другого рассуждают, что даже некоторые уже после всего приходят вроде в клуб, а в голове у себя молятся синагоге. Таким людям на портреты вождей – тьху.

Фрося пошла в клуб. И сразу пошла к еврейской старухе. Всем-всем понятно, что старуха в клуб заявилась слушать не политинформацию, а голоса с верующего неба.

Фрося подошла к старухе с теплой улыбкой, поздоровалась, села и на́чала спрашивать, что, может, кто с еврейских женщин по городу рассказывал, что некая молодая еврейка с нарожденной дивчинкой, хоть и чернявенькой, а не как обычно у еврейских деток, находится не у себя в хате, а прибилась к чужому углу, что, может, она больная, может, ее надо направить или как………………

Старуха хорошо-хорошо послушала Фросю и пообещала, что пускай Фрося себе считает как хочет, а названная женщина нарожденной дивчинке ничего не сделает, что про кровь на евреев все-все наговаривают и что верить такому некрасиво.

Про мою родную маму старуха Фросе ничего не сообщила. А по виду Фрося себе решила, что старуха знает сильно много.

Фрося такое себе решала, старуха уже ж встала на свои ноги и пошла. Фрося пошла тоже.

Пошла Фрося за старухой.

Получилось, что у старухи была хата на улице Трудовой, которая за клубом, который синагога, которая клуб.

И надо ж такое! Фрося увидела там в дворе у старухи на веревке мокрые тряпки, какие делаются для нарожденных.

Фрося, конечно, побежала в сам дом, а старуха туда уже ж вошла.

Фрося и старуха опять встретились лицом до лица. Встретились, а никого другого в хате не было.

Старуха, конечно, спросила Фросю, за чем Фрося.

Фрося все-все высказала прямо в лицо старухи.

Старуха сказала, что ничего даже малейшего нету, что тряпки, которые в дворе, накроенные для самой старухи, что пускай Фрося живет себе дальше-дальше, что тогда Фросе такие тряпки тоже будут нужные.

Фрося, конечно, не поверила старухе. Допустим, про что Фросе тряпки тоже будут нужные, чуточку поверила, а про что повешенные тряпки не для нарожденного – не поверила.

А 8 сентября в Чернигов зашли немцы.

Потом евреев убили.

Фрося с другими товарищами ходила смотреть, как евреев убивали. Не всех в одну секундочку, а по порядку.

Фрося по порядку и смотрела, и увидела знакомую старуху. Фрося старухе, конечно, кричала, чтоб старуха облегчила себе сердце перед смертью и все-все сказала.

Старуха смолчала. А потом уже не спросишь, хоть ты что.

Фрося попросила у меня большое прощение, что не узнала у старухи.

Конечно, я Фросю не простила.

Не простила не за то, а за другое. Когда ты не знаешь, тогда всегда молчи и не репету́й.

Так ушли следы моей родной мамы и нарожденной дивчинки – родной дочки Тамары.

А Тамара, простая украинская трудовая женщина, меня кормила-кормила. Своим молоком и своими слезьми кормила. А как же было меня не кормить? Я Тамаре далась на замену – получается, терпи, жди свою одну секундочку.

Конечно, Тамара тоже думала про следы, а время было уже не то. А всегда ж может перевернуться на то. Ты жди – следы не следы – не твое это дело. Было б что дать за свое.

Надо понимать.

Можно сказать, что я и есть виноватая во всем, не считая фашиста.

Это я сказала не от себя и не от Фроси. Это Тамара мне в уши говорила от самого первого дня совместной жизни как дочки и мамы. Только я ж не знала, про что мама Тамара говорит. Тамара ж мне считалась перед всеми-всеми моя мама. Конечно, не считая меня и Фроси тоже.

Я стала расти, и долго понимала одно – что моя мама меня не любит, а шпыня́ет. Если б на ту самую секундочку в наявности был мой отец, который муж мамы Тамары, может, я б хорошо посмотрела и увидела, что я в нашей родной семье чуточку другая, что, может, я сильно-сильно чернявенькая, что, может, у меня и носик. А мужа мамы Тамары в наявности не было. Я по своим годам могла это понимать, когда была в войну? Не могла, я ж народилась когда? Потому не могла. И никакой карточки мужа Тамары в хате не было. Кто ж так поступит с карточкой при живущем по-хорошему человеке-муже? Допустим, муж в хате и не жил. Оно ж, когда в доме живут, так………………

По правде, я и потом не понимала про папу, и не спрашивала тоже. Как спросишь? “Мама, где наш папа?” И чтоб этот папа пришел и тоже начал меня шпынять? Я ж, считай, только шпыняния и видела. Пускай.

А соседка по нашей улице Республиканская рассказывала соседке, которая тоже с улицы, на горке, после хаты Семенчихи, а я тут сидела, на травичке, уже мне было лет, может, восемь. И соседка эта говорила другой такой же, что дивчинка, я, получилась ни в кого, что муж Тамары убежал от Тамары от сильной-сильной обиды.

Потом уже и Фрося приступила с больным разговором. Мне как раз сполнилось близко до шестнадцати. Паспорт и комсомол. Допустим, комсомол был раньше. Я ж сначала поступила, а потом уже и………………

Сама Фрося или мама Тамара придумала вывести мне все на воду, я доподлинно не знаю. А в паспорт записалось синим-синим такими словами: Федоско Мария Ивановна. И метрику я видела тоже, когда мне выписывался паспорт. Там на место отца записалось синим-синим такими словами: Федоско Иван Николаевич национальность украинец. Або українською: батько Iван Миколайович Федоско національність українець. И то же самое – мать Федоско Тамара Федоровна национальность украинка, або українською – мати Федоско Тамара Федiрівна національність українка.

По правде, слово не отличишь одно от русского. Различается на крыхту, по-русски – на крошку. Вроде моего носика. Пускай. Ничего на свете еврейского у меня нету. Я всегда по паспорту честно-честно всем-всем отвечу – Федоско Мария Ивановна, украинка у таких же родителей. А что папы нету в наявности, так наявности нету у целой половины черниговских мне одногодок. Война ж, товарищи!

Надо понимать.

В школу я пошла в 48-м. Мама Тамара сильно переживала. Допустим, если б я пошла в школу на год раньше, так мне б давали бесплатно хлеб, сахар и чай. Два кусочка черного хлеба, два кусочка пиленого сахара и стакан чая. Приносили б на большой перемене в класс. Оно ж карточки отменили, так и бесплатное тоже.

Школа, огород, поросю́ намешай, курам задай, воду наноси на все на свете. Кошка тоже. Собаки у нас с мамой не было. Кошку у нас звали Маркиз, а собаки ж не было, так собаку и не звали.

Да.

Я закончила в семилетке семь классов, и в ту же самую секундочку началась у меня работа на лозовой фабрике плетеной мебели.

Мама Тамара на другой год моей работы на лозовой заболела.

Первые месяцы мама была такая, что вроде сильно-сильно вся-вся усталая.

Потом, как на́чала мама меня шпынять через пятое на двадцатое, а не как я уже хорошо привыкла, я спугалась. Получалось, маму Тамару прихватило-прихватило. Один день плохо, а другой день хуже.

Когда мама Тамара меня погладила по косам, тут мне прояснилось, что уже будет скоренько. Потому что зачем бы мама Тамара и гладила? Я тогда уже про себя и про маму все-все знала. Я, считай, уже целый месяц знала, а вытерпела мамину глажку. Пожалела маму Тамару. Пускай. Конечно, мама Тамара не меня – чужую – погладила. Мама погладила другую – свою.

Для сравнения скажу честно. Я маму, которая Тамара, любила. До слов Фроси про мою родную мать – сильно-сильно. По правде, после Фроси тоже любила.

У меня в голове сложились моя родная мама и мама, которая Тамара. Как сложились, так уже не разнимались. Несмотря что.

Мои мамы две получились без обмена. Это ж как человеку обидно!

Допустим, в одну секундочку моя родная мать объявит себя с ребенком, который родной ребенок мамы Тамары. А с кем моей родной маме надо будет меняться? Я – не считаюсь. Меняться ж надо с Тамарой. Так? Я ж и говорю, что человку без обмена обидно-обидно.

Это все было первое. Было еще второе тоже.

Я почему-то у себя в голове знала, что моей родной мамы уже нету, и дивчинки, которая родной ребенок мамы Тамары, уже нету. Я в своей голове знала тоже, что до головы мамы Тамары это чем-то донеслось, – и мама Тамара потому взяла – раз! – и умерла. Раз будет ей без обмена, все-все стало зазря.

Надо понимать.

Получилось очень удачно – маму похоронили, а на послезавтра мне исполнилось полных шестнадцать лет. Конечно, мне выдали мой паспорт. Если б моя мама Тамара так не подгадала, меня хоть на сколько, а определили б в детдом до наступления лет. А так – и не надо. Тем более – Фрося выступила с желанием помочь в моей жизни. Фрося, конечно, спасибо, уже мне хорошо помогла – рассказала про меня. Пускай.

Про спасибо Фросе.

Я ж не потому, что я тогда стала еврейка. Хоть, конечно, такое не сильно хорошо для человека. Еврей у нас в Чернигове считается стыдная нация, это ж все знают. Я ж не потому.

Да.

Я подумала, что на бумаге я украинка, что если не рассказывать кому попало, будет у меня, как было.

Я потому, что, когда человек получается подменный, человеку всегда можно указать, что есть настоящий – такой будет хозяин и хозяйству, и всему на свете. А куда я пойду без хаты и без ничего?

Допустим, если ты еврей, это стыдно. А если без ничего – это ж целый страх! А у меня могло сделаться одно с другим.

Получилось опять удачно. Документ на меня и на мою родную маму сгорел, когда от бомбы горела то больница, то милиция тоже. Оно ж и пока не горело, никто концов не нашел. А потом, когда после войны, мама Тамара никуда не ходила. Фрося и отговорила маму Тамару ходить, сказала, что такие дела сейчас хорошо делать тихо.

На случай у нас с мамой Тамарой на месте документа стала Фрося. По правде, Фрося сама по себе хорошо расселась на таком месте. Хоть при маме Тамаре, хоть при мне, а я ж – Федоско Мария Ивановна, украинка у таких же родителей. Я ж уже говорила.

У меня была и хата, и в хате, и возле хаты – хозяйство. Порося и куры – это вам не голый локоть. И зарплата у меня была тоже.

И я, конечно, сразу начала жить. Я хозяйство взяла – раз! – и продала. Фрося мне сильно-сильно помогла. Фросе за такую помощь перепало. Считай, я подарком дала Фросе три живые курицы-несушки. Деньгами тоже Фросе перепало.

Да.

Допустим, кошку я не продала. В Чернигове кошка – это ж не хозяйство. Если б считалось, что хозяйство, тогда б, может………………

Про начала жить. Я взяла и переставила в комнатах места – кровать перетащила с одного на другое, с комода мещанство повыкидала – сколько ж я выстирывала-вываривала до чистого цвета эти серветки, мама Тамара вязала мелким крючком. Я повыкидала – и назад своими глазами не глянула. Я и скрыню выкинула тоже. Скрыня ж стояла себе пустая-пустая. На дне давно-давно положилось пять рушников, а так стояла скрыня для вида четырех стенок. А это ж вам город! Чернигов! Город, а не село!

Я наметила себе с этой секундочки, что всегда буду говорить про свою хату, что хата не хата, а дом.

Я в целом как человек – сильно нежная. Люблю, чтоб вокруг было тихо-тихо, чисто-чисто. Чтоб никто ничего-ничего.

И еще мне аж снилось в моем сне, что я в прическе с платьем хожу по большой комнате и улыбаюсь людям и мужчинам. И мне люди и мужчины ответно улыбаются тоже.

Я им всегда говорю:

– Что вы будете кушать? Первое или, может, второе?

А мне люди и мужчины отвечают:

– Конечно! А что дашь!

И надо ж – по черниговскому радио сказали, что на вокзале сделали ресторан, хвалились, какой получился хороший. Обязательно хороший – это ж целый ресторан!

Я тогда запросилась у мамы Тамары, что пойду на работу в ресторан.

Мама мне сказала, что туда честные не идут, даже на кастрюли мыть не идут. Что такое место для женщины-девушки стыдное.

А мне захотелось. Страх захотелось! А без мамы ни на какое место не принимают, паспорта ж у меня еще не было, когда мама была живая и меня не пускала.

Я пошла на лозовую, носила лозу – вязки кило по десять, по самой земле тащила, если никто не видел. Как кто начинал видеть, я тогда на спине носила.

Лозу нельзя ша́рпать. Лоза полагается гладкая.

Надо понимать.

Мне сразу хорошо объяснили.

Конечно, у нас на фабрике всем давали спецовку, кто носит лозу. Спецовка, считай, до колена, крепкая, с брезента. Такая служит человеку и служит. И моя тоже служила человеку. А я у моей спецовки получилась уже не человек. Там зашито на живую, там порвано. И парко в брезенте. А я не люблю, когда парко.

Я придумала завязывать рукава вкруг своей шеи и делать с спецовки вроде дорожку на спине. Мне высказали замечание за мой внешний вид. Мне указали, что я ж не грузчик на скотобойне, что я работница на фабрике. И про косынку мне указали, чтоб у меня волос на глаза не лез, оно ж надо всегда-всегда видеть перед собой дорогу.

По правде, про дорогу – это правильно. Можно не увидеть, и тогда всегда упадешь. Допустим, я пойду с лозой, а волос мне закроет дорогу, получится несчастье.

Надо понимать.

Про скотобойню. Я б на скотобойню не пошла, хоть что.

Допустим, ты человек и ты уже пришел на работу, тогда возьми и работай. На спецовку не спихивай, и на тачку не спихивай тоже.

Были спецовки – это первое. Были еще и тачки – это второе. Спецовку давали, кто на подноске, а тачки не давали. Конечно, тачек на всех-всех не нахватаешься. А лозы ж – кучи и кучи. Допустим, надо на работниц, которые на подноске, шесть тачек. В наявности имеется тачек три. По правде, шесть тачек тоже получается мало. Допустим, будет семь тачек. Так оно ж тогда получится совсем-совсем никак, ни тебе развернуться, ни тебе повернуться

Товар у нас на фабрике был красивый, прочный, хоть и лоза, а простоит, пока не поломают. В Чернигове была и настоящая мебель. Конечно, настоящая мебель делалась деревянная. Про деревянную я доподлинно ничего не знаю. А так – знаю, что лозу люди любили всей своей душой. Людям надо ж было устраиваться, так потому. Мы людям плели и плели – и стулья, и столы, и люльки тоже. Кровати – нет, не плели, а качалки прямо панские – было.

По правде, я ничего на свете не плела, я на подноске работала.

Пускай. На то и коллектив.

Я про лозу.

Я таскала на лозовой лозу. Таскала и таскала.

Потом мы с девчатами с лозовой справляли мои восемнадцать лет.

Там была такая – Татьяна. Татьяна мне по-товарищески подсказала, что мне надо к Мурзенке. Татьяна и подучила, что и как.

Я на другой день пошла в обед к Мурзенке, который, был, считай, самый-самый главный на складе человек, и выразила свою просьбу:

– Василь Петрович! Будь ласка, якось допоможить мэни! Важко ж! Дывытэся, як в мэнэ спына порэ́палась!

Я расстегнула пуговицы, плечи двинула и сдвинула кофту далеко-далеко назад по спине от шеи. Аж моим косточкам посередине захолодало.

И к Петровичу, к Петровичу.

А у меня на спине страх страшенный-страшенный. Синяк на синяке. Один одного больше и синей синим цветом. А есть же и других подсветов – и желтые, и с краснотой. Если смотреть, так получается красиво. Я в зеркале смотрела. Мне понравилось.

А в перерывах от синяков осталось чистое девическое тело – белый сахар. Как не чувствовать такое! Допустим, Петрович чувствовал-чувствовал.

Мастеровые девчата, которые хорошо знали про Петровича, – они ж сами были раньше на подноске. Сами были – кто перед кем успеет до Петровича добежать. Я, как узнала, всегда добега́ла. И тачка мне давалась, и сочувствие человека.

Конечно, бегала не каждая. Даже бывали такие, которые плевали на которые бегали. Даже называли, что, допустим, я шлёндра.

А у меня стыда на такое нету. Зачем в такую секундочку стыд?

Стыд – это когда Петрович меня сам расхриста́л и все-все. А я ж своими руками. А Петрович своими руками – самую чуточку. Петрович смотрел и смотрел своими глазами. Это разница.

Потом – тачка мне давалась не для гульбы, а для труда. Это разница тоже.

Я трудилась на всю свою силу. Если человек, так он же без копейки не может. А мне сильно хотелось в душе на заработанную копейку и одеться в красивое, не перешитое, и пойти в город в кино – хоть на две картины в один день, и конфет хороших купить – хоть сколько грамм………………

По правде, я ходила к Мурзенке не только для тачки.

Я давно себе наметила, чтоб не собирать своим подолом репьяхи. Я наметила себе любить такого мужчину, который достоин.

Допустим, взять мужчину. Для меня у мужчины красота всегда не главное. А будет у мужчины красота, скажу спасибо.

Да.

Поется песня:

Мне ж бить китов у кромки льдов,

Рыбьим жиром детей обеспечивать.

Я б хотела встретить такого мужчину, который убивает китов для детей. У нас в Чернигове таких нету. Пускай.

Я про мужчин.

У меня уже давно был случай, что я чуточку не утонула.

Мы с подружками пошли на Десну. Был самый первый жаркий-жаркий день. Мы с подружками наметили потрогать воду, и, если нам вода понравится, мы б тогда покупались.

Получилось, что вода уже потеплела. Конечно, мы были сильно рады.

Я в воде ничего не боюсь. Я боюсь, когда на воде плывет непонятное. Оно как раз и плыло.

Подружки мне закричали:

– Утопленник!

Конечно, я увидела на воде утопленника.

Утопленник мня взял – раз! – и мазанул по руке. Я давай в сторону. А сторона получилась не к берегу, а на глубину-глубину.

Божжжже!

Уже и дна у меня под ногами нету, неба наверху нету тоже. Бултыхаюсь-бултыхаюсь. Уже я провалилась – совсем-совсем.

Божжжже!

В эту самую секундочку я услышала:

– За корягу зацепляйся!

Я свои руки с воды высунула и ша́рпаю по воде сначала отсюда туда, потом оттуда сюда. Ничего и ничего. А потом нашарпалось. Я схватилась. Это был утопленник, который меня уже взял – раз! – и мазанул. Конечно, страх. Страх, а я не отпускаюсь, держусь хоть за утопленника.

Утопленник тащит меня и тащит.

Подружки мне кричат, шеи свои дерут. А мне уже не до чего. Прощай, моя хорошая жизнь, и мама, прощай, и все-все прощай тоже!

Получилось удачно, что на весь шум заявился мужчина.

Мужчина хорошо понял и кинулся на мое спасение.

Мужчина был не хлопец, а настоящий мужчина. По красоте мужчина был похожий на артиста Столярова, и на фигуру, и на лицо тоже похожий.

Допустим, Столяров сейчас чуточку подтоптанный, а на воде тогда Столяров для меня увиделся такой, какой артистом исполнял в “Цирке”.

Мужчина был раздетый до самых трусов. Ни майки у мужчины, ничего. Мужчина ж пришел не в горсад, а на речку. Конечно, в горсад бы мужчина оделся в костюм. Мне нравится, когда мужчина в костюме и в рубашке апаш. И когда пиджак внакид. Еще мне нравится, когда мужчина ходит в шляпе. У нас в Чернигове такое редко-редко. Допустим, в горсаде можно ж ходить и без шляпы.

Мужчина был, считай, без всего. И не надо думать, что я в опасную секундочку смотрела и смотрела на почти что совсем голого мужчину. По правде, я смотрела. На кого ж мне было на речке смотреть? На утопленника ж я не могла смотреть. Я и руками за него держалась через всю свою силу.

Мужчина Столяров прыгнул с берега в воду и скоренько-скоренько подплыл до меня с подныром. Схватил меня сзади своими руками и тихонечко-тихонечко, наверно, чтоб лишнее не пугать человека, сказал в самое мое ухо:

– Видчипляйся.

А у меня руки уже заклякли и ни за что на свете не видчипляются.

Столяров хорошо понял и начал толкать меня с моим утопленником до берега.

Столяров держит меня своими руками, а сам по себе толкает к берегу животом и всем своим другим тоже.

Я уже, считай, утопилась, а в эту самую секундочку у меня опять зародилась кровь. У меня в животе зародилась и затолкалась, как мужчина меня толкал.

Про почему я про свою кровь в животе вспомнила – про это потом.

А про Столярова сейчас вспомнилось почему? По правде, потому что одно всегда касается до другого. Оно если б не касалось, тогда б всегда никому не вспоминалось.

Да.

Я про Столярова.

Мурзенко был похожий на мужчину. Конечно, не на мужчину-мужчину, а похожий на Столярова, который в “Цирке” Петрович, который на речке. Первое. Мурзенко получился тоже Петрович.

Конечно, я Мурзенко и раньше видела, еще когда до Татьяны. А почему-то ж я Мурзенку тогда не узнала. А когда уже после Татьяны, так – раз! – и узнала.

Я подумала, что Мурзенко на речке меня спас, что Мурзенко забыл про это.

Потом я подумала, что не буду Мурзенке напоминать, что пускай Мурзенко сам по себе догадается и меня вспомнит. Мурзенко ж меня на речке трогал.

Надо понимать.

Потом я подумала, что за все-все полюблю Мурзенку.

Потом я подумала, что, может, не надо полюбить, что, может, жизнь еще свое покажет и покажет.

По правде, мне всегда после Петровича, который на речке, хотелось полюбить мужчину, а не хлопца. Я себе такое наметила, я ж не знала, а то б конечно.

У меня получилось, что, когда мама уже совсем заболела, на праздник Первомая мне на нашей лозовой выписали грамоту как рабочей комсомолке (я была активная и имела хорошую ответственность – так в грамоте и записалось).

Конечно, у меня явилось хорошее настроение.

Я пришла домой и положила грамоту маме Тамаре на кровать, на одеяло, считай, под лицо – чтоб мама порадовалась тоже.

Грамота получилась красивая – наверху красные флаги с золотом, по краям – слова-слова о мире и дружбе, потом сделанные ровные линеечки, а на линеечках чернилами с хорошим отсветом фигурными буквами кто-то своей рукой вывел: “Товарищ Федоско М. И. в честь Первомая награждается грамотой за такое и такое!” А внизу росписи – директор лозовой фабрики тов. Фельдман М. А., секретарь партийной организации тов. Пелипенко И. Г., секретарь комсомольской организации тов. Шипко Н. П., секретарь профсоюзной организации тов. Мурзенко В. П.

Конечно, на нашей лозовой первомайскую грамоту выписали мне не одной. Так и не всем-всем же. Я, конечно, на это обратила внимание мамы Тамары. Я хотела рассказать маме Тамаре про каждого с каждых моего товарища, который подписался на моей грамоте. Рассказать, какие мои товарищи хорошие, как хорошо помогают мне по работе.

А мама Тамара мне сказала:

– Божжжже, поможжжжи!

Мама Тамара взяла – раз! – и скинула мою грамоту с себя – на пол. По правде, пол в хате был чистый, моими руками мытый. Хоть и так, а зачем мама Тамара?

Я подня́ла свою грамоту и сказала:

– Мама, ты сейчас больная. Ты, может, не понимаешь себя. Я тебе, мама, все прощаю. И грамоту, конечно, тоже прощаю. Но это ж, мама, почетная грамота!

Я взя́ла гвозди и громко прибила грамоту с четырех углов над кроватью мамы Тамары.

И какое ж есть в человеке! Утром я пришла к маме Тамаре, чтоб помыть-покормить. Моя грамота на стене уже не висела. Грамота была уже заплеванная слюнями и лежала на полу. А мама Тамара ж тогда уже ложку до себя сама не доносила.

Пускай.

В 1960 году мне сполнилось ровно девятнадцать лет.

Тут на нашей лозовой открыли рабочую столовую. Людей на фабрике стало больше и забота про них, конечно, полагалась хорошая.

Люди рассказывали, что в других местах – возьми хоть суконку – столовую уже сделали. Рассказывали, что через столовую давали и продуктами тоже.

Люди между собой рассуждали, что если так сделают и у нас тоже, будет хорошо и даже правильно. Потому что ж люди не дураки, чтоб за свою живую копейку кушать чужой борщ, а еще и не узнаешь, с чего борщ наварился.

Я про столовую на нашей лозовой. Сама по себе столовая сделалсь как комната без окошек с дыркой-раздаточной, в дырку виделся повар, плита на газу, кастрюли-миски, тарелки, чашки-стаканы тоже.

Конечно, я в столовую кушать не ходила. И, считай, никто с людей не ходил. А ходил директор, заведующие цехами, Мурзенко тоже ходил.

Хорошо получилось, что раз в неделю в столовой людям давали продуктами. Считалось, что как в магазине. Хоть, по правде, на базаре можно было торговаться и за лучшую цену.

Некоторые с меня смеялись, что я кушать не кушаю, а листок на дверях всегда читаю. “Меню” – это ж как красиво! С меню я узнала и другие слова. Про картошку – что есть такое, назвается “пюре”, про мясо тоже много хорошего узнала.

Про котлеты я и дома знала, хоть мама их и не делала. А зачем колеты? Можно ж и так, и в борщ. Тем более мясо с нашей свиньи – и одной, и потом другой тоже – мама продавала. Кур не продавала, нет. Так то ж и не мясо, а чтоб получались яйца. Яйца мама тоже продавала – приходила тетка с базара, забирала. Когда уже курица не неслась, тогда, конечно, мама ее варила.

По правде, мне без мяса всегда еще лучше. Можно сало порезать, картошку, лук, пожарить. На сале вкусно и хлеб пожарить, и все-все.

Я еще когда в пионерах, так думала, что мама куркуль, что мама жадная. Мама ж продавала для денег, а не для жизни. Я ж видела своими глазами, что мы не пановали.

У мамы зарплата была четыреста рублей, а за кило масла отдавалось шестьдесят. Конечно, мы на кило масло не покупали, а в магазине цена писалась на кило. Допустим, на кило покупался сахар за пятнадцать, гречка тоже – за двенадцать. У меня на цены всегда хорошая память. По правде, у меня на все-все, что считается, память хорошая.

Да.

Я с самого своего детства сильно-сильно любила хлеб с коркой, черный. Я до самой школы и не знала, что был и не черный, а белый. Черный против белого был дешевле аж на полтора рубля. Мама меня в магазин гоняла, я все-все про все знала. И про водку знала, что стоит шестьдесят, когда “Московская”.

Когда мне было девять лет, в наш класс пришла новая ученица. Ученицу звали Наташа. Она раньше находилась с родителями в городе Саратов, потому что ее папа был офицер. Мы все-все аж упали, когда Наташа пришла в класс. У Наташи вся-вся одежда была новая, красивая, и волос зачесан под шелковую ленту, и галстук пионерский – шелковый. У нас класс был все девчата. Тогда ж еще делили на мальчиков и девочек.