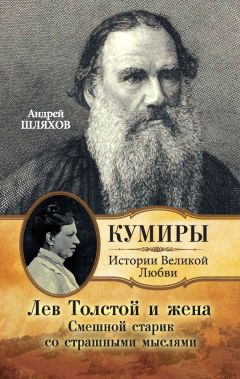

Читать книгу "Лев Толстой и жена. Смешной старик со страшными мыслями"

Автор книги: Андрей Шляхов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Глава седьмая

Соня Берс

Андрей Евстафьевич Берс, подобно многим врачам, женился на своей признательной пациентке. Шестнадцатилетняя Любовь Александровна Исленьева заболела горячкой, а пока шла на поправку, успела влюбиться в немолодого уже врача, который ее лечил. Разница в возрасте между мужем и женой составила восемнадцать лет, но семейному счастью это обстоятельство нисколько не мешало. Любовь Александровна родила мужу тринадцать детей, из которых выжили только восемь – три девочки и пятеро мальчиков.

Доктор Берс был потомком прусского офицера, осевшего в России еще при императрице Елизавете Петровне. Немецкой крови в Андрее Евстафьевиче было мало – всего лишь восьмая часть, и немцем он себя не считал. Скорее уж – москвичом из коренных.

Отец Андрея Евстафьевича был аптекарем, причем аптекарем богатым и удачливым. Серьезно пострадав при московском пожаре 1812 года, он сумел снова встать на ноги, хотя былого благосостояния так и не достиг. Денег, однако, хватило на то, чтобы дать обоим сыновьям, Александру и Андрею, достойное образование. По окончании лучшего в Москве того времени частного учебного заведения немца Христиана Шлецера (пансион этот, называвшийся «Учебным заведением для благородных детей мужского пола профессора Шлецера и доктора Кистера», находился на Мясницкой в доме Лобанова-Ростовского), братья поступили на медицинский факультет Московского университета.

Завершив учебу, Андрей Евстафьевич поступил в домашние врачи к семье Сергея Николаевича и Варвары Петровны Тургеневых, вместе с которыми (в том числе и с их сыном Ванюшей, будущим писателем) отбыл в Париж.

Вернувшись из Парижа, Андрей Евстафьевич поспешил покинуть Тургеневых и поступил на службу в дворцовое ведомство. Причина ухода от Тургеневых была пикантной – красивый и обходительный Андрей Евстафьевич очаровал Варвару Петровну настолько, что между ними возникла связь, плодом которой стала девочка Варенька, Варвара Богданович (данная Богом), которую настоящая мать выдавала за свою воспитанницу. Впрочем, некоторые утверждали, что Тургенева к домашнему врачу никаких особо пылких чувств не питала, а просто отомстила подобным образом своему мужу, то и дело ей изменявшему. Сама Варвара Петровна, красотой, как известно, не отличалась, и кротостью нрава тоже.

В здании Кремлевского дворца придворный доктор получил казенную квартиру. Казенное жилье было выгодно и неудобно. Вот как описывал квартиру Берсов Лев Толстой: «Вся квартира состояла из одного какого-то коридора, дверь с лестницы вела прямо в столовую; кабинет самого владыки был – негде повернуться. Барышни спали на каких-то пыльных просиженных диванах… Теперь это было бы немыслимо. Немыслимо, чтобы к доктору больные ходили по животрепещущей лестнице, проваливались, чтобы в комнате висела люстра, о которую мог задеть головой даже среднего роста человек, так что больной если не провалится на лестнице, то непременно расшибет себе голову о люстру».

Андрей Евстафьевич сочетал в себе подлинно немецкий практицизм с подлинной же немецкой сентиментальностью. Эти черты перешли от отца и к детям, особенно к средней из дочерей – Соне, Софье Андреевне.

Жили Берсы небогато, но двери их дома всегда были открыты для гостей. Вполне возможно, что причиной тому было не только хлебосольство как таковое, но и некоторые практические соображения – имея в семье трех девиц «на выданье», жить замкнуто не следует.

Летние месяцы семейство Берсов проводило на даче в Покровском-Стрешневе, расположенном в двенадцати верстах от города, где вели столь же гостеприимный и веселый образ жизни. Лев Толстой, на правах друга семейства, бывал и здесь, причем бывал не раз.

Дочерей у Берсов было три. Старшая, Елизавета, считалась не только самой красивой, но и самой умной. Она превосходно разбиралась не только в литературе и музыке, но и в философии, что для женщин того времени было нехарактерно. Сестры, желая поддеть Лизу, порой дразнили ее «профессоршей». Лиза отвечала снисходительной улыбкой, характер у нее был спокойный, сдержанный.

Младшая дочь, Татьяна, росла восторженной непоседой. Настроение ее менялось ежеминутно – от смеха к слезам, от романтической печали к бурному, чисто детскому веселью. Дома Таню прозвали «егозой». Таня была не так красива, как Лиза, но ее милого лица, озаренного светом больших карих глаз, вечно искрившихся весельем, не могли испортить чуточку великоватый нос и чрезмерно полные, чувственные губы. Таня имела совершенно чудный голос и в мечтах частенько видела себя певицей. Лев Толстой любил подшутить над Таней, с преувеличенной почтительностью именуя ее «мадам Виардо», имея в виду блистательную певицу Полину Виардо, единственную любовь Ивана Тургенева.

Поэт Афанасий Фет, которого с Берсами познакомил Толстой, писал о трех сестрах: «Все они, невзирая на бдительный надзор матери и безукоризненную скромность, обладали тем привлекательным оттенком, который французы обозначают словом “du chien”[5]5

с огоньком (фр.).

[Закрыть]».

Средняя сестра Соня была не так красива, как Лиза, и не так непосредственна, как Таня, но отличалась от сестер обаянием и грацией. Безукоризненная осанка, пышущее свежестью волевое лицо, густые темные волосы, ослепительная располагающая улыбка и огромные, как и у сестер, глаза. Взгляд у Сони был приветливым и в то же время испытующим, изучающим. Она вообще была серьезной, вдумчивой девочкой с волевым характером и в то же время – большой мечтательницей, подчас склонной к меланхолии.

Андрей Евстафьевич отрицал воспитание в женских учебных заведениях, поэтому все его дочери получили домашнее воспитание. Соня много читала, пробовала сама сочинять сказки, немного рисовала, отдавая предпочтение акварели, хорошо разбиралась в музыке и сама любила играть на фортепьяно. Видя себя в мечтах своих матерью большого семейства, Соня около полутора лет готовилась к экзамену на звание домашней учительницы. Ее готовил студент-медик Василий Богданов. «Это был живой, способный малый, – вспоминала о нем Софья Андреевна в своих мемуарах, – интересовавшийся всем на свете, прекрасный студент, умелый учитель и ловкий стихотворец (Богданов написал песню «Дубинушка», пользовавшуюся огромной популярностью в народе. – А.Ш.). Он первый, как говорится, «развивал» нас, трех сестер. Он так умел интересно преподавать, что пристрастил прямо меня, ленивую девочку, например, к алгебре, к русской литературе, особенно к писанию сочинений. Эта форма самостоятельного изложения впечатлений, фактов, мыслей до того мне нравилась, что я писала длиннейшие сочинения с страстным увлечением».

Богданов попробовал было привить Софье материалистические взгляды, давал ей читать философские труды материалистов Людвига Бюхнера и Людвига Фейербаха, внушал, «что Бога нет, что весь мир состоит из атомов», но успеха не добился.

«Уроки наши с Василием Ивановичем кончились довольно печально… – продолжала Софья Андреевна, – недолго я исповедовала материализм: мне вдруг стало невыносимо грустно без религии, я не могла жить без молитвы… И вот я возненавидела своего учителя Василия Ивановича, тем более, что в один прекрасный день он, в числе многих стихотворений, написал мне объяснение в любви, а потом, став на колени, схватил мою руку и начал целовать. Я страшно рассердилась, расплакалась и пошла сначала в свою комнату смыть одеколоном поцелуи Василия Ивановича с руки, а потом пошла к матери и пожаловалась на учителя. Она спокойно посмотрела на меня сквозь очки и сказала: “Ох, уж эти мне студенты”. И когда пришел Василий Иванович сконфуженный и красный, она ему отказала и сказала мне, что больше русских учителей у меня не будет. Это очень меня огорчило».

В 1861 году Софья Берс выдержала в Московском университете экзамен на звание домашней учительницы. Подобное звание имели и обе ее сестры.

У Софьи был жених – Митрофан Поливанов, товарищ ее старшего брата по кадетскому корпусу. По воспоминаниям Сони, «это был высокий, белокурый юноша, умный, милый, вполне порядочный». Привязанность юноши и девушки была взаимной, и в мечтах Соня порой видела себя «генеральшей Поливановой». Основания для этого у нее имелись, ведь отец Поливанова был генерал, а Митрофан, или Митя, как его звали у Берсов, тоже «подавал надежды». Впоследствии Митрофан Поливанов стал генералом, только вот жена у него была другая, не Соня.

«Веселиться и танцевать мне пришлось в жизни очень мало, – вспоминала Софья Андреевна. – Всякое так называемое ухаживание меня пугало, и я никогда не поощряла их, тем более, как бы наивно это ни было, но раз мы с Поливановым решили, что мы поженимся в далеком будущем, когда он кончит академию и сделает карьеру, то я уже считала себя связанной. Странно, что лично мне никто никогда не делал предложения; вероятно, всякого отпугивал мой наивный страх перед всякими ухаживаниями. Когда мне было 16 лет, молодой сын аптекаря придворного сделал мне предложение через сестру. Я так рассердилась, какая-то глупая, аристократическая гордость поднялась во мне, и я ей только ответила: “Да вы, кажется, с ума сошли”… Весной того же года мы раз сидели на балконе дома Шиловского на Тверской, у тетеньки Шидловской, и пили все чай. Понемногу все разошлись, и я осталась одна на террасе с Давыдовым, кажется, Василием Денисовичем, сыном партизана. Ему было уже за 40 лет, у него был, как мне говорили, удар, и я его иногда встречала у тётеньки. Он мало говорил, но упорно смотрел на меня, и мне всегда это было неловко, и он совсем меня не интересовал. Я хотела уже уйти с террасы, когда вдруг он спросил меня: “Вам Вера Александровна ничего не передавала от меня?” – Ничего. – “Я бы хотел с вами поговорить”. В это время вошла тётенька. Она хитро улыбалась и сказала мне: Василий Денисович тебе делает предложение. – Что? – с ужасом сказала я и прямо обратилась в бегство. Так я его никогда более не видела и не знаю, что сталось с ним впоследствии».

Софья любила в шутку повторять: «когда я буду государыней, я сделаю то-то», или, когда я буду государыней, я прикажу то-то». Однажды, в присутствии Льва Толстого она села в кабриолет своего отца, из которого только что выпрягли лошадь, и воскликнула: «Когда я буду государыней, я буду кататься в таких кабриолетах!» Лев Николаевич, услышав это, схватил оглобли и вместо лошади рысью повез ее, приговаривая: «Вот я буду катать свою государыню». «Не надо, не надо, вам тяжело!» – кричала Софья, которой было и весело, и приятно.

«Мы были еще девочками, – рассказывала Софья Андреевна биографу Левенфельду, – когда Толстой стал бывать в нашем доме. Он был уже известным писателем и вел в Москве веселый, шумный образ жизни. Однажды Лев Николаевич вбежал в нашу комнату и радостно сообщил нам, что только что продал Каткову своих “Казаков” за тысячу рублей. Мы нашли цену очень низкой. Тогда он объявил нам, что его заставила нужда; он накануне проиграл как раз эту сумму в “китайский бильярд”, и для него было делом чести немедленно же погасить этот долг. Он намеревался написать вторую часть “Казаков”, но никогда не выполнил этого. Его сообщение так расстроило нас, девочек, что мы ходили по комнате и плакали».

«Его отношения к нашему дому идут издавна: дед наш Исленев и отец Льва Николаевича были соседи по имению и дружны, – писала Татьяна Андреевна, сестра Софьи. – Семьи их постоянно виделись, и потому мать моя со Львом Николаевичем в детстве была на “ты”. Он ездил к нам, еще бывши офицером. Мать моя была уже замужем и дружна очень с Марией Николаевной, сестрой Льва Николаевича, и у Марии Николаевны я, бывши ребенком, видала часто Льва Николаевича. Он затевал всякие игры с племянницами и со мною. Мне было лет 10, и я его мало помню. Затем несколько лет он не бывал у нас и, возвратившись из-за границы и приехавши к нам на дачу в Покровское (под Москвою), он нашел двух старших сестер моих взрослыми. Из-за границы он привез учителя Келлера и призывал еще других в Москве для своей школы, которой он очень увлекался.

В Покровское он ходил к нам всегда почти пешком (12 верст). Мы делали с ним большие прогулки. Он очень вникал в нашу жизнь и стал нам близким человеком… Во все время его пребывания в Москве, где бы он ни был, он бывал оживлен, весел, остроумен – от него, как от вулкана, летели во все стороны Божьи искры и исходил священный огонь. Помню его часто за роялью. Он привозил нам ноты, разучивал “Херувимскую” Бортнянского с нами и многое другое, аккомпанировал мне ежедневно и называл “мадам Виардо”, заставляя петь без конца».

28 августа 1862 года Софья Берс писала Льву Толстому из Покровского-Стрешнева: «Если б я была государыня, я прислала бы вам в день вашего рождения всемилостивейший рескрипт, а теперь, как простая смертная, просто поздравляю вас с тем, что вы в один прекрасный день увидели свет божий, и желаю вам долго еще, и если можно всегда, смотреть на него теми глазами, какими вы смотрите теперь. Соня».

Это – первое и единственное письмо Софьи Андреевны к Льву Николаевичу до замужества, дошедшее до нас. Слова, написанные Софьей, представляют собой часть коллективного письма семьи Берсов, содержащего поздравления к дню рождения Толстого.

«В старину Левочка и Любочка танцовали в этот день, теперь же на старости лет, не худо нам вместе попокойнее отобедать в Покровском в кругу моей семьи, вспомнить молодость и детство», – написала Любовь Александровна Берс.

В своем дневнике от 28 августа Лев Николаевич записал, что Берсы прислали ему «букеты писем и цветов».

До того как Лев Толстой сделал предложение Софье Берс, оставалось двадцать дней.

Глава восьмая

Сватовство немолодого человека

«Жениться на барышне, – поучал Толстой учителей школы для крестьянских детей, организованной им в Ясной Поляне, – значит навязать на себя весь яд цивилизации».

Одно время он сам подумывал о том, чтобы оставить помещичью жизнь, землю свою передать крестьянам, самому приписаться к яснополянскому крестьянскому обществу, взять себе надел земли, выстроить избу на краю деревни и жениться на крестьянке. Лев Николаевич даже поделился своими планами с яснополянскими школьниками, которые даже принялись подбирать ему невест из числа яснополянских девушек.

Эти мечты Льва Толстого так и остались мечтами, найдя свое отражение в «Анне Карениной», где Левин еще до женитьбы «часто любовался на эту (крестьянскую. – А.Ш.) жизнь, часто испытывал чувство зависти к людям, живущим этою жизнью». Как и Толстого, Левина нередко посещали мысли о том, чтобы отречься от своей старой жизни, от своих совершенно бесполезных знаний и своего столь же бесполезного образования, чтобы «переменить ту столь тягостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которою он жил, на эту трудовую, чистую и общую прелестную жизнь». В такие минуты Левин мысленно спрашивал себя, как ему следует поступить: «Иметь работу и необходимость работы? Оставить Покровское? Купить землю? Приписаться в общество (крестьянское. – А.Ш.)? Жениться на крестьянке?»

Безжалостное время брало свое – тетушка Туанет старела и уже не могла должным образом справляться с ведением хозяйства в Ясной Поляне, а самому Льву Николаевичу все больше и больше хотелось семейного счастья. Того самого, соответствующего идеалу, некогда описанному в письме Татьяне Ергольской.

С середины лета 1862 года Лев Николаевич начал чаще бывать у Берсов, живших в то время на даче в Покровском-Стрешневе. У Берсов создалось впечатление, что он намерен сделать предложение старшей из дочерей – Лизе. Слухи об этом пошли и по Москве. Сама Лиза была не прочь стать графиней Толстой и потому всячески выказывала Льву Николаевичу свое расположение, поощряя и даже слегка искушая его. Да-да – искушая, именно это слово можно найти в дневнике Толстого: «Лиза Берс искушает меня; но это не будет. Один расчет недостаточен, а чувства нет».

Ему нравилась Соня, но правила хорошего тона не позволяли (точнее – не рекомендовали) младшим сестрам выходить замуж вперед старших, поэтому Андрей Евстафьевич вместе с Любовью Александровной были уверены в том, что старый друг будет делать предложение Елизавете.

Елизавета была умна, строга и замкнута. «Она не интересовалась нашей детской жизнью, – вспоминала младшая сестра Татьяна, – у нее был свой мир, свое созерцание всего, не похожее на наше детское. Книги были ее друзья, она, казалось, перечитала все, что только было доступно ее возрасту».

Отдавая должное уму Лизы Берс, Лев Николаевич привлек ее к сотрудничеству в издании своего педагогического журнала «Ясная Поляна». Это обстоятельство, вкупе с частыми визитами Толстого к Берсам, давало Лизе повод надеяться. Она и надеялась. Тем более что однажды Лев Николаевич признался своей сестре Марии, что семья Берс ему симпатична и что если он когда-нибудь женится, то только на одной из их дочерей. Этот разговор случайно или намеренно подслушала гувернантка племянников Толстого и передала его своей родной сестре, служившей гувернанткой в семье Берсов, где его истолковали в пользу Лизы.

Сама Лиза Берс, по воспоминаниям сестры Татьяны, «всегда почему-то с легким презрением относилась к семейным, будничным заботам. Маленькие дети, их кормление, пеленки – всё это вызывало в ней не то брезгливость, не то скуку». Не то что Соня, которая, «напротив, часто сидела в детской, играла с маленькими братьями, забавляла их во время их болезни, выучилась для них играть на гармонии и часто помогала матери в ее хозяйственных заботах».

В начале августа 1862 года Любовь Александровна с тремя своими дочерьми и маленьким сыном Володей приехала навестить своего отца, Александра Михайловича Исленьева, жившего в то время в единственном, оставшемся у него (Александр Михайлович всю жизнь тратил деньги не считая и лишь под старость немного образумился) имении Ивицы, расположенном примерно в пятидесяти верстах от Ясной Поляны.

В Ясной Поляне находилась в то время сестра Толстого, Мария Николаевна, бывшая лучшей подругой детства Любови Александровны. Разумеется, им очень хотелось повидаться, поэтому Любовь Александровна, к тому же с детства не посещавшая Ясную Поляну, приехала туда вместе с детьми.

Гостей встретили с бурной радостью. Софья Андреевна вспоминала, что им отвели большую комнату со сводами на первом этаже, «не только просто, но и бедно меблированную». Из обстановки присутствовали диваны с очень жесткими подушками вместо спинок и столь же жесткими сиденьями, выкрашенные белой краской и обитые полосатой, синей с белым, тиковой материей, и одинокое длинное кресло, того же вида. Стол был простым, березовым, явно сделанным местным, домашним столяром. В потолоке сводов сохранились железные кольца, на которые некогда вешали всякую всячину от седел и упряжи до окороков – еще при старом князе Волконском это помещение служило кладовой.

Впервые в жизни поев малины прямо с кустов, гостьи пришли в восторг. Соня не только наслаждалась свежим вкусом спелых ягод, но и любовалась их красотой – красоту она умела увидеть во всем.

Когда гостьи стали укладываться спать, оказалось, что троим из них постелили на диванах, а вот четвертой места нет. Лев Николаевич приставил к креслу широкую квадратную табуретку, соорудив еще одно спальное место. Соня изъявила желание спать на кресле, и Толстой собственноручно постелил ей постель. «Мне было и совестно, и было что-то приятное, интимное в этом совместном приготовлении ночлегов», – вспоминала Софья Андреевна.

В ожидании ужина Соня взяла стул и вышла из гостиной на маленький балкон, с которого открывался прелестный вид, очаровавший ее на всю жизнь. «То настроение, которое охватило меня в то время, я не забывала никогда, хотя никогда не сумею его описать, – вспоминала она много позже. – Было ли то впечатление настоящей деревни, природы и простора; было ли это предчувствие того, что случилось полтора месяца после, когда я уже хозяйкой вступила в этот дом; было ли это просто прощание с свободной девичьей жизнью или все вместе, – не знаю. Но настроение мое было очень значительное, серьезное, счастливое и какое-то новое, беспредельное».

Несомненно, Соня чувствовала особое отношение Льва Николаевича и радовалась этому. Толстой всегда ей нравился. Он был не такой, как все, он был немного загадочным и таким трогательным в своем одиночестве. А еще он был гениальным писателем, произведения которого восторженной девушке хотелось не только читать, но и заучивать наизусть.

Толстой пришел звать Соню к ужину, но она отказалась, сказав, что не хочет есть, и продолжала сидеть на балконе. Хозяин ушел к остальным гостям, но вскоре (ужин еще не кончился) вернулся на балкон. Завязался разговор, одна тема сменяла другую. Взволнованная Соня не запомнила, о чем они говорили, в ее памяти осталась только одна фраза Толстого: «Какая вы вся ясная, простая».

«Как хорошо спалось в длинном кресле, приготовленном мне Львом Николаевичем! – вспоминала она. – С вечера я вертелась в нем, было немного неловко и узко от двух сторон локотников, но я смеялась в душе каким-то внутренним весельем, вспоминая, как Лев Николаевич готовил мне этот ночлег, и засыпала с новым, радостным чувством во всем моем молодом существе».

На следующий день в Ясную Поляну приехали еще гости. Решили отправиться на пикник. Под впечатлением вчерашнего разговора Соня с самого утра находилась в волшебно-прекрасном, приподнятом настроении.

Пикник удался – пили чай на поляне, лазили на стог и оттуда скатывались вниз, короче говоря, день прошел весело и шумно, но Соне и Льву Николаевичу не удалось ни минуты побыть наедине, хотя, вне всякого сомнения, им обоим этого очень хотелось. Не могло не хотеться.

На другое утро Берсы уехали в село Красное, некогда принадлежавшее Александру Исленьеву, где родилась и выросла Любовь Александровна. Лев Николаевич и Мария Николаевна отпустили гостей неохотно, взяв с них обещание снова заехать в Ясную Поляну на обратном пути, хотя бы на один только день.

Из Красного Берсы поехали в Ивицы, к отцу и деду. На другой день в Ивицы неожиданно явился верхом на своей белой лошади Лев Николаевич. Несмотря на проделанный путь в пятьдесят верст, он был бодр, весел и слегка возбужден. Исленьев, любивший не только Льва Николаевича, а вообще всю семью Толстых, радостно и любовно приветствовал гостя.

«Было что-то очень много гостей, – писала в воспоминаниях Софья Андреевна. – Молодежь, после дневного катанья, вечером затеяла танцы. Тут были и офицеры, и молодые соседи-помещики, и много барышень и дам. Все это – толпа неизвестных нам, чужих и чуждых лиц. Но что было за дело? Было весело, и только и надо было. Танцы на фортепиано играли, чередуясь, разные лица.

– Какие вы здесь все нарядные, – заметил Лев Николаевич, глядя на мое белое с лиловым барежевое платье, с светло-лиловыми бантами на плечах, от которых висели длинные концы лент, называемые в то время “Suivez moi”[6]6

«Следуйте за мной» (фр.).

[Закрыть]. – Мне жаль, что вы при тетеньке не были такие нарядные, – прибавил с улыбкой Лев Николаевич.

– А вы что ж, не танцуете? – сказала я.

– Нет, куда мне, я уже стар».

Софья Андреевна вспоминала, что когда все разъехались и разошлись, Лев Николаевич попросил ее задержаться и прочесть кое-что, сказав, что будет писать только начальными буквами, а ей придется отгадывать слова. Девушка согласилась. Они сели за столик для карточных игр, Толстой стер щеточкой все карточные записи, взял мелок и начал быстро писать. И он, и Соня были очень серьезны, и в то же время сильно взволнованы. «Я следила за его большой, красной рукой и чувствовала, что все мои душевные силы и способности, все мое внимание были энергично сосредоточены на этом мелке, на руке, державшей его. Мы оба молчали», – вспоминала Софья Андреевна.

«В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.», – написал Лев Николаевич.

«Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья», – сразу же расшифровала Соня. Фраза была достаточно замысловатой, но она утверждала, что в большей мере читала сердцем, а не глазами, и оттого не ошиблась. «Сердце мое забилось так сильно, в висках что-то стучало, лицо горело, – я была вне времени, вне сознания всего земного: мне казалось, что я все могла, все понимала, обнимала все необъятное в эту минуту», – писала Софья Андреевна.

«В в. с. с. л. в. н. м. и в. с. Л. З. м. в. с в. с. Т.», – написал далее Толстой.

«В вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру Лизу. Защитите меня вы с вашей сестрой Танечкой», – быстро и без запинки прочла Соня.

По словам Софьи Андреевны, Толстой даже не был поражен ее проницательностью, словно все это было в порядке вещей. Оба они были возбуждены настолько, что не могли удивляться ничему.

У этой сцены, оказывается, был невольный свидетель – Танечка Берс, сидевшая под роялем в той же комнате. Сама она утверждала, что пряталась там от взрослых, которые докучали ей просьбами спеть что-нибудь своим ангельским голосом. Версия не выдерживает критики, так как к тому времени все гости уже разъехались и разошлись, так что прятаться от них не было никакой нужды, но так или иначе, по тем или этим соображениям, Таня оказалась в нужное время в нужном месте. По ее воспоминаниям, Соня не смогла разобрать той сложной аббревиатуры, которую написал Лев Николаевич. Руководимая вдохновением, она прочла некоторые слова, но не обошлось и без подсказок со стороны Льва Николаевича. И якобы даже, Соня впоследствии признавалась Тане, что совсем не могла понять написанного Толстым.

Но это уже не так и важно, главное, что намерения Толстого были прояснены. Образно говоря, Лев Николаевич если не перешел Рубикон, то вошел в него. Надо признать, что декларация намерений вышла оригинальной.

Из оцепенения Льва Николаевича и Соню вывел недовольный голос Любови Александровны, позвавшей дочь спать. Соня наскоро простилась с Толстым и ушла. «Наверху за шкапом я зажгла маленький огарок и принялась писать свой дневник, сидя на полу и положив тетрадь на деревянный стул, – рассказывала она. – Я тут же вписала слова Льва Николаевича, написанные мне начальными буквами, и тут же смутно поняла, что между им и мной произошло что-то серьезное, значительное, что уже не может прекратиться. Но я не дала ходу ни своим чувствам, ни своим мечтам по разным причинам. Я точно заперла на ключ все случившееся в этот вечер, с тем чтобы спрятать до времени то, что еще не должно видеть света».

Это было не предложение, но увертюра к нему. Увертюра страстная, мощная, не оставляющая сомнений в намерениях. Так, во всяком случае, думала Соня.

Интересно сравнить с воспоминаниями сестер Берс сцену объяснения Левина и Кити Щербацкой в «Анне Карениной»: «“Как же я останусь один… без нее?” – с ужасом подумал он и взял мелок. – Постойте, – сказал он, садясь к столу. – Я давно хотел спросить у вас одну вещь.

Он глядел ей прямо в ласковые, хотя и испуганные глаза.

– Пожалуйста, спросите.

– Вот, – сказал он и написал начальные буквы: к, в, м, о: э, н, м, б, з, л, э, п, и, т? Буквы эти значили: “когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это, что никогда, или тогда?” Не было никакой вероятности, чтоб она могла понять эту сложную фразу; но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова.

Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Изредка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядом: “То ли это, что я думаю?”

– Я поняла, – сказала она, покраснев.

– Какое это слово? – сказал он, указывая на «н», которым означалось слово никогда.

– Это слово значит никогда, – сказала она, – но это неправда!

Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала: т, я, н, м, и, о…

Он вдруг просиял: он понял. Это значило: «тогда я не могла иначе ответить».

Он взглянул на нее вопросительно, робко.

– Только тогда?

– Да, – отвечала ее улыбка.

– А т… А теперь? – спросил он.

– Ну, так вот прочтите. Я скажу то, чего бы желала. Очень бы желала! – Она написала начальные буквы: ч, в, м, з, и, п, ч, б. Это значило: «чтобы вы могли забыть и простить, что было».

Он схватил мел напряженными, дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего: “мне нечего забывать и прощать, я не переставал любить вас”.

Она взглянула на него с остановившеюся улыбкой.

– Я поняла, – шепотом сказала она.

Он сел и написал длинную фразу. Она все поняла и, не спрашивая его: так ли? взяла мел и тотчас же ответила.

Он долго не мог понять того, что она написала, и часто взглядывал в ее глаза. На него нашло затмение от счастия. Он никак не мог подставить те слова, какие она разумела; но в прелестных сияющих счастьем глазах ее он понял все, что ему нужно было знать. И он написал три буквы. Но он еще не кончил писать, а она уже читала за его рукой и сама докончила и написала ответ: Да».

Из Ивиц, как и было обещано, Берсы снова на день заехали в Ясную Поляну. На этот раз там не было весело – день прошел в сборах. Мария Николаевна собиралась уезжать вместе с Берсами в Москву, а оттуда за границу, где ее ждали дети. Застенчивую Соню смущало повышенное внимание к ней Льва Николаевича и подозрительные взгляды всех окружающих, в первую очередь сестер, заметивших это.

В Туле была нанята большая карета, имевшая четыре места внутри, и два, словно в крытой пролетке, сзади. К удивлению отъезжающих, Толстой вдруг выразил желание ехать вместе с ними. «Разве можно теперь оставаться в Ясной Поляне? Будет так пусто и скучно», – сказал он.

Соня догадалась, что Лев Николаевич поступает так неспроста, и очень обрадовалась. Решено было, что Толстой поедет на одном из задних, открытых, мест, а Соня с сестрой Лизой станут скрашивать его одиночество, меняясь во время каждой остановки на станциях.

Соне страшно хотелось спать, она зябла на открытом воздухе, куталась в накидку и в то же время ощущала себя счастливой, находясь подле любимого ею с детства человека, давнего друга семьи, автора восхитительных книг, и, вдобавок ко всему, такого ласкового с ней, и от этого нравившегося ей еще больше. Толстой подробно и красочно рассказывал Соне о своей жизни на Кавказе, о красоте тамошних гор и красоте первозданной природы вообще. Не умолчал он и о своих подвигах. «Мне так хорошо было от его голоса, равномерного, но как будто горлового, издалека откуда-то, и нежно-растроганного. И я то минутами засыпала, то опять просыпалась, и все тот же голос рассказывал мне красиво и поэтично свои кавказские сказки», – вспоминала Софья Андреевна.

Ехали всю ночь. На последней станции перед Москвой ехать со Львом Николаевичем должна была Соня, но Лиза упросила сестру уступить ей очередь, сославшись на духоту внутри кареты. Видимо, Лиза чувствовала, что акции ее стремительно падают, и намеревалась поправить положение, оказавшись наедине с Толстым.