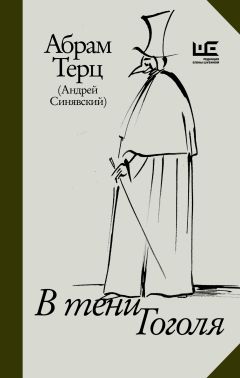

Читать книгу "В тени Гоголя"

Автор книги: Андрей Синявский

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Там, на большой глубине и мощности залегания, у самого ядра бытия, покоятся клады, хранилища заветных энергий, имеющих перековать человечество посредством им же сокрытых, незнаемых массивов, бассейнов. Нужно только разумно, искусно ими воспользоваться, подобрать ключ к замку, найти всему надлежащее, по должности, применение…

(Писатель-исследователь-делатель в его запросах и опытах слагались в одну фигуру, хоть и вступали порой в жестокую междоусобицу.)

“…Что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру?” – ломает голову Гоголь над превратностями красавицы. “Презагадочный для меня человек Павел Иванович Чичиков! Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью да на доброе дело!” – хлопочет он вместе с Муразовым, всеобщим опекуном, о преобразовании вражины в Сивку-Бурку. В самом деле – что́ бы было тогда, если б Чичиков копил и работал не в свою шкатулку, но в осуществление великого поприща, мудрого предначертания? Если б всю тоску и безмерность российских просторов завинтить его оборотливой, не знающей утомления волей?

…И вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?..

Критику немало смущало, что на гоголевской тройке едет-то все-таки Чичиков! Загвоздка, однако, не в том, что он едет, но в том, что он везет, что без него не обошлась, не прогремела бы вдохновенная тройка, которая ведь не просто бесплатное приложение к “Ниве”, сочиненное невпопад сатирическому сюжету поэмы, для того чтобы нам потом было что учить наизусть, но законное колесо и конечное производное Чичикова, и на нем, на окаянном, постылом, всё в ней вертится и несется в неоглядную даль. Иначе зачем бы потребовалось затрачивать столько стараний на то, чтобы “припрячь подлеца”, хорошо его обуздав, застращав (вот где понадобился генерал-губернатор!), наваливаясь кагалом – с автором во главе, с Костанжогло в горле (не выговоришь, и долго он, Гоголь, отхаркивался от застрявшей фамилии, клича свою худо́бу Скудронжогло и Гоброжогло, не в силах расстаться, однако ж, с разъевшей кость червоточиной, с глаголом “жечь!”, отчего хмурое лицо иноземца почернело и запеклось в прожженное кислотою пятно), с Муразовым в коренниках, с этим Мининым и Пожарским зараз, с державинским волшебным Мурзою, стратегом-миллионером (что, ждите, с гостинцами явится и всем – от пуза – по чеку)…

Спрашивается: с таким активом – нуждаться в Чичикове?! Что они – сами не могут? Не могут. Не кони. Призраки. Транспаранты, состряпанные кое-как, на соплях, с одной задачей – учить и перевоспитывать Чичикова, проча в пристяжные России: иначе – не свезешь, не потянешь. “Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью да на доброе дело!” Костанжогло не вытанцовывается, сколько ни жилься, ни жги; Муразов – сплошная дыра, протертая в школьном альбомчике с надеждой увековечить портрет гуманного ростовщика, доброго американского дядюшки, подоспевшего с несметным наследством; а Чичиков – кинь ему горстку-другую навозцу – смотришь, уже зачирикал, приветствуя каждого: жив. Как же им за живого не ухватиться: действительность!

…И мчится вся вдохновенная Богом!..

(Да, но впряжен в нее у Гоголя – чорт…)

Верим – не то что верим – видим: Чичиков мчит.

Допускаем – хотя с натяжкой: промышлением начальства, уговорами почитателей, надзирателей, духовных и жандармских чинов – Чичиков завяжет проказничать.

Но потянет ли он, исправившись, лямку с тем же азартом – ради одного удовольствия тянуть ее в поте лица?

На вопросе этом Гоголь запнулся. Уж с какого бока ни подъезжал он к своему подопечному – и грозил ему палашом и Сибирью, и раскидывал глубокую этику и поэзию земледелия (в предварение наблюдений в этой области Гл. Успенского). Задолго до Гладкова, до Горького пропел он дифирамбы труду, из проклятия, наказания – вопреки церковным запретам – обращенному Гоголем в подвиг самодеятельного подражания Богу. (У Костанжогло в запальчивости от этих речей на челе проскакивал уже венец Вседержителя…) Ну а Чичиков?

– Так вы полагаете, что хлебопашеством доходчивей заниматься? – спросил Чичиков.

– Законнее, а не то что доходнее. Возделывай землю в поте лица своего, сказано. Тут нечего мудрить. Это уж опытом веков доказано, что в земледельческом звании человек нравственней, чище, благороднее, выше. Не говорю – не заниматься другим, но чтобы в основание легло хлебопашество – вот что! Фабрики заведутся сами собой, да заведутся законные фабрики – того, что нужно здесь, под рукой человеку, на месте, а не эти всякие потребности, расслабившие теперешних людей… Да вот же не заведу у себя, как ты там ни говори в их пользу, никаких этих внушающих высшие потребности производств, ни табака, ни сахара, хоть бы потерял миллион. Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки! Пусть я буду перед Богом прав…

– Для меня изумительнее всего, как при благоразумном управлении, из останков, из обрезков получается, что и всякая дрянь дает доход.

Что, он табаком погнушается при этакой целенаправленности, откажется от сахара, от лезущего в рот миллиона, от прокладыванья железных дорог, также, кстати, не встречавших сочувствия Гоголя, хоть и был тот любителем быстрой езды (“какой же русский не любит быстрой езды?..”)? Ему на все эти тонкости, прямо скажем, начхать; из россказней Костанжогло он гнет свое и не может не гнуть; не был бы он перводвигателем – рассуждай он по-другому, как Гоголь, и Гоголь его видел насквозь и продолжал поучать и улещивать, видя бесполезность затеи, не в силах остановиться, ни выскочить, ни приструнить взятого в упряжку мерзавца…

– Да, – сказал Костанжогло отрывисто, точно как бы он сердился на самого Чичикова, – надобно иметь любовь к труду. Без этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да!…И не потому, что растут деньги – деньги деньгами, – но потому, что всё это дело рук твоих; потому что видишь, как ты всему причина, ты творец всего, и от тебя, как от какого-нибудь мага[5]5

Нет, положительно, – магия, колдовство не давали покоя Гоголю!

[Закрыть], сыплется изобилье и добро на всё. Да где вы найдете мне равное наслажденье? – сказал Костанжогло, и лицо его поднялось кверху, морщины исчезнули. Как царь в день торжественного венчания своего, сиял он весь, и казалось, как бы лучи исходили из его лица. – Да в целом мире не отыщете вы подобного наслажденья! Здесь, именно здесь подражает Богу человек. Бог предоставил себе дело творенья, как высшее всех наслажденье, и требует от человека также, чтобы он был подобным творцом благоденствия вокруг себя.

Ну а Чичиков тоже – следом за Костанжогло, за Гоголем – потянется в боги, в хлысты, поставит капитал и рабочих на возведение лестницы в небо? Поставит, на что угодно поставит – на сахар, на всякую дрянь. Он лоснится от восторга, он глотает слюну, слушая хозяйские речи, отзванивающие ему полновесным, трудолюбивым рублем. Но прижмите ему аппетит, уберите целковый…

…Как вдруг конь на всем скаку остановился, заворотил к нему морду и, чудо, засмеялся! белые зубы страшно блеснули двумя рядами во мраке. Дыбом поднялись волоса на голове колдуна (“Страшная месть”).

Гоголю не везло с пристяжными. Да и поездки и полеты его были всё по кривой. Он рвался в будущее и, непостижимым путем, давая косяка, кругаля, оказывался в хвосте истории. Устремлялся идеалами в прошлое, в патриархальные времена, и выныривал впереди каравана. Как колдун, что, уходя от расплаты, подвигался к ней ближе и ближе, и куда бы ни поворачивал коня, его мчало в противоположную сторону. Как Хома Брут, забивший поленом, как лошадь, прекрасную панночку-ведьму, бежавший в ужасе прочь и неудержимо, кругами, всё возвращавшийся вспять – к своей жертве и смерти. И главное, он заранее знал, что так оно и будет, и чорт его занесет неведомо куда, и ждал, и противился, и, случалось, искал уже сам, как бы дать стрекача, кругаля, и несся вперед, но его тянуло назад.

И шире – пространство у Гоголя коробится и круглится, не уходя прямиком к горизонту, но выгибаясь в какую-то сфероидную, что ли, форму; прямые, “вытянутые по воздуху”, становятся кривыми, словно знают теорию Римана, благодаря чему неудержимая тройка, уносящаяся на наших глазах в безответную даль, заворачивает – вместе с медленным вращением, опрокидыванием всего окоема – и, законно, окажется там, куда мы не гадали заехать, вместе с Гоголем бодрым голосом устремляясь “вперед” и “в дорогу”. (Здесь, возможно, срабатывает скрытая пружина и гоголевского “искривленного” стиля и самой натуры его и творческой биографии – с массой поворотов, петляний, загогулин и оборачиваний, где всё наоборот, навыворот, не так, как надо, так что, может быть, правильней следить за его развитием, начиная с эпилога, с могилы, пятясь против движения жизни нашего автора, что авось приведет к основанию ее ближе, вернее – в соответствии с безотчетным ощущением Гоголя как чего-то закругленного, изогнутого, уходящего у нас из-под ног. Ехать не вперед, а назад: назад – к рождению, или, как позволил бы я выразить его миссию в мире: вперед – к истокам!)

Ведь немалый конфуз, приключившийся у него с Чичиковым, с этим “пристяжным подлецом”, заранее у него же предсказан в истории с пристяжным же конем по прозванию чубарый, которого кучер Селифан учит и понукает, в точности как Гоголь – Чичикова (“– Ишь куда ползет!.. У, варвар! Бонапарт ты проклятый!” и т. д.). Камнем преткновения в обоих случаях становится бескорыстное, в поте лица постигаемое, служение ближнему, научившись которому, Чичиков объявится в неопознанном качестве спасителя России, чубарый – помчит его бричку на чистом энтузиазме. Едва отправляясь в путь со своими героями, автор как бы знал уже, чем кончится предприятие, и заранее потешался, хотя воспитательная программа, по всей вероятности, еще не сложилась у него в голове, и он высмеивал себя, так сказать, впрок, наперед, на тот непредвиденный казус, когда сам он, за неимением лучшего, возьмется переучивать Чичикова методом Селифана. Чубарый и в ус не дует уже в третьей главе.

Мало кому случалось так попадать впросак, как это угораздило Гоголя в поздних его сочинениях. Его лицо, выжидательно глядящее с этих страниц, старальчески перекашивается и разъезжается по бумаге в старании скоординировать свои черты в устойчивую физиономию. Следить за его гримасами, не укладывающимися в уме, похожими на адскую пляску раздерганных уголовников, настолько тягостно, что, должно быть, поэтому позднего Гоголя предпочитали демонстрировать выборочно, как ряд не идущих в прямую связь эпизодов – Чичиков (сатирический тип), тройка (вера в Россию), руководство помещикам, как управляться с крестьянами (крепостническая реакция), мысли о Пушкине, о русской песне (образец проницательности), высказывания о царе и о церкви (верх мракобесия), – тогда как все они суть необходимые пристяжные в умозрительной трапеции Гоголя, хотя и тянущие в разные стороны, с тем чтобы охватить бытие целокупно и всесторонне, найдя всякой вещи законную середину и место. Поиски середины, единства в условиях роковой разобщенности и удаленности сопрягаемых звеньев (полиции и религии, морали и хозяйства, церкви и театра, первобытной идиллии и европейского просвещения), попытки восстановить перемирие с опорой на множество точек разбежавшегося по вселенной сознания, вздыхающего по позабытому со времени Гомера и Библии, глобальному равновесию, сулили перекосы и вывихи, сообщавшие всей экспозиции какую-то шутовскую ходульность. Гоголь не гримасничает, но балансирует, ища увязать то, что уже никем не увязывалось и существовало разъединенно, оторванно, впадая неукоснительно в фарс, в гадость и благоглупость там, где с давней поры недоставало моста.

Скажем, он предлагает, как родного отца, уважать и любить начальников в память об отцовстве, лежащем в основании дома и общества. Или с искренней верой в мудрую иерархию мира до небес превозносит чиновников, не затрагивающих ничего уже в охладевшем сердце сограждан, кроме мутной тоски по каким-нибудь казенным харчам. Социальные рекомендации Гоголя развиваются, примерно, по схеме жителей города NN, суетившихся вокруг Чичикова с его покупкой несуществующих душ и мифическим имением где-то в Херсонской губернии (“Почтмейстер заметил, что Чичикову предстоит священная обязанность, что он может сделаться среди своих крестьян некоторого рода отцом…”; “…Полицеймейстер заметил, что бунта нечего опасаться, что в отвращение его существует власть капитана-исправника, что капитан-исправник хоть сам и не езди, а пошли только на место себя один картуз свой, то один этот картуз…” и т. д.). Теперь он так же кудахтал, высиживая из Чичикова полезного стране Одиссея или, в “Переписке с друзьями”, вальяжно рассуждая об отеческой власти помещика, о достоинствах капитана-исправника. Кажется, Гоголь нарочно подстраивает своему перу ситуации, над которыми недавно смеялся, и ставит себя в положение своих потерпевших героев, закономерно превращаясь в объект общих щелчков и насмешек. (Мог ли он в этих условиях не питать неприязнь к прежним произведениям, мешавшим ему двигаться дальше, уличавшим на каждом слове?) Он всерьез подошел к проблемам, от которых прежде отшучивался, и вдруг – в измененной тональности, в новом, рассудительном стиле – заговорил устами почтмейстера, городничего, Хлестакова, Манилова… (Трудно было нелепее закончить свой жизненный путь!)

Однако наша рука, ловящая его постранично на горчайших противоречиях, растерянно повисает, едва мы допускаем, что автор намеренно пошел под огонь своего вчерашнего смеха и принял в лицо оскорбления, розданные им когда-то другим, вымышленным заместителям. Что поздний Гоголь это не какой-то другой, видоизменившийся или пошатнувшийся автор, но в точности тот же самый, лишь открывшийся со своей оборотной, теневой стороны (либо вышедший наконец-то на свет из темноты своего прошлого творчества). Что оба антипода как нельзя удачнее уравновешивают и дополняют друг друга, складываясь в единую фабулу завершенной судьбы человека, расплатившегося при жизни – во второй половине пути – за вину (или благо) первой своей половины. Что если существует возмездие за писательский грех, то Гоголь уже на земле испытал весь ужас писательского же, по специальности, ада и ушел от нас примиренным, очищенным, расквитавшимся, в то время как у других всё еще впереди…

Все эти темные домыслы, странные начертания не пришли бы, наверное, в голову, если б гоголевские поздние строки – со всей их разящей контрастностью и отрицанием прошлых творений – не ощущались всё же как их естественное закругление, как некая стилистическая и логическая необходимость в развитии его мысли и личности. Если бы, уличая писателя в очевидных натяжках и ляпсусах, мы не заметили вдруг, что они обязательны при такой, как у Гоголя, доскональной постановке вопроса, в подобном охвате и синтезе всех мыслимых измерений. Что автору в колоссальном балансе, не снившемся тогда никакому уже универсалу и верхолазу масштаба, ради увенчания замысла оставался единственный ход, который он не преминул найти, сорвавшись с гармонической вышки в кощунственную карикатуру.

Как, не потеряв равновесия, построить башню до неба? Как, в самом деле, не впадая в комедиантство, достичь высшего синтеза Вечности с сегодняшней суетой, бешено мчащейся тройки с апологией тишины и застоя? Чем пробить средостение между Богом и государством, если не низведением божественных санкций в жилистые руки правительства – царя – губернатора – исправника – и, падая дальше, если уж идти до конца (а Гоголь шел до конца, до буквальной реализации своих метаморфоз и фантазий), – в объятия Держиморды, который ведь тоже недаром мерзнет на законном посту?..

Рискуя прослыть глупцом, если не продажным писакой, Гоголь тянет опасную связь – с земли на небо, с неба – до преисподней. (Что же делать, когда гармония оказалась возможной только в такой вот рискованной и перекошенной форме?..)

Мы с вами еще не так давно рассуждали о всех должностях, какие ни есть в нашем государстве. Рассматривая каждую в ее законных пределах, мы находили, что они именно то, что им следует быть, все до единой как бы свыше созданы для нас с тем, чтобы отвечать на все потребности нашего государственного быта… (“О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности”. Письмо к гр. А.П.Толстому)

Все наши должности в их первообразе прекрасны и прямо созданы для земли нашей.

…Чем больше всматриваешься в организм управления губернией, тем более изумляешься мудрости учредителей: слышно, что Сам Бог строил незримо руками государей (“Занимающему важное место”).

Было бы преждевременно тот небесный проспект сплошь свести к изъявлению верноподданнического восторга, к гражданскому чревовещанию и патриотическому великодушию автора, отважно перешивающего святительские ризы и нимбы на должностные спины и лысины. Естественно, все власти и ранги в Российском государстве, по Гоголю, все службы и уложения спущены прямо с неба, однако не столько с целью обрадовать земных командиров, сколько подать им зерцало исконного правопорядка, напомнить о первообразном чине и назначении и тем возбудить на подвиг высокого домостроительства. Гоголь взыскует вернуть общество к первоисточнику блаженного единения с Господом в каждой судебной инстанции и притягивает за волосы, с бюрократической жесткостью, к созерцанию священных проекций: в граните Санкт-Петербурга – горнего Иерусалима, в царе, полицейском, помещике – утраченной ипостаси Отца. (“Будьте, как боги!” – он шепчет. И корчит рожи…) Не временное, на текущий день, состояние должностей в государстве, но сокрытая в них и завещанная на последний час теократия трогает Гоголя. На героев своего “Ревизора” он взирает теперь не иначе, как sub specie aeternitatis. Поэтому все лица и роли берутся им в должностной расфасовке – не по лицу, по мундиру, по месту, им уготованному от Бога, от века, что больше, ему представляется, соответствует спасительной истине, разумной композиции мира. Он верит, что человечество спохватится еще, загоревшись стать в совершенстве таким, каким должно было быть по первоначальному Плану. Тогда-то и прозвучат все должности и уложения. В противном случае вся история человечества не стоит свеч.

Его абсолютизм радикален и в поисках абсолюта, по русскому обычаю, граничит с нигилизмом. (Подай ему небо в алмазах, а нет – хоть трава не расти!) Ведь в славословии трону, в истолковании государственных таинств Гоголь пришел к отрицанию всякого не означенного Вышней рукою поста, будь то власть и престол самого Императора.

Власть государя явленье бессмысленное, если он не почувствует, что должен быть образом Божиим на земле.

Цензура, понятно, терзалась при виде такого усердия, не брезгающего креститься на шапку городового и вместе с тем, не задумываясь, послать в отставку царя, коль скоро тот не несет божественного подобия. Апостол самодержавия, каким зарекомендовал себя Гоголь, готовил переворот в пользу иного избранника, какого не бывало, какого и ждать забыли уже на святой Руси. За неимением живых образцов в ход пускались рецепты из библейской истории: цари Давид, Соломон. Государю предлагалось достичь требуемой его должностью святости в два приема:

Задача не по плечу человеку. Не по плечу она никому и из князей человеческих с их земными богатствами, обязанностями, страстями. И тем не менее Гоголь ее взваливал на рамена предполагаемому помазаннику в качестве условия самого существования ничем другим не доказанной, не оправданной власти царя, который и на царя не похож, но больше напоминает монаха, истаявшего в постах, кошмарах, галлюцинациях, какого-нибудь исступленного, пророчествующего Савонароллу, взявшегося разыгрывать фарс пришествия на царство Христа. Здесь зреет костер духоборчества, мученичества и еретичества Гоголя; здесь под новым соусом, на сей раз в императорской мантии, прокрадывается к рулю сорвавшаяся в писательстве, сожженная в “Мертвых душах” фантазия спасти и вознести человечество одним усилием духа, всемирным взрывом мятущегося, истощенного сердца.

Уже раздаются вопли страданий душевных всего человечества, которым заболел почти каждый из нынешних европейских народов… всякое средство, всякая помощь, придуманная умом, ему груба и не приносит целения. Эти крики усилятся, наконец, до того, что разорвется от жалости и бесчувственное сердце, и сила еще доселе небывалого сострадания вызовет силу другой, еще доселе небывалой любви. Загорится человек любовью ко всему человечеству, такою, какою никогда еще не загорался. Из нас, людей частных, возыметь такую любовь во всей силе никто не возможет; она достанется в идеях и в мыслях, а не в деле; могут проникнуться ею вполне одни только те, которым уже постановлено в непременный закон полюбить всех, как одного человека. Всё полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословия и звания, и обративши всё, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, государь приобретает тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству, и которого прикосновенье будет не жестко его ранам, который один может только внести примирены во все сословия и обратить в стройный оркестр государство. Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значение свое – быть образом Того на земле, Который Сам есть любовь (“О лиризме наших поэтов”. Письмо к В.А.Жуковскому, 1846 г.).

Но где же он, этот аскет, день и ночь проводящий в молитве за вверенное ему человечество? Где венценосец, чья власть заключена в отречении, в жертве, ради счастия всех до единого, неподведомственная уже земным измерениям? Нельзя допустить, чтобы он не был предусмотрен в проекте, чтобы на королевстве недостало вдруг короля! (“Не может статься, чтобы не было короля. Государство не может быть без короля. Король есть, да только он где-нибудь находится в неизвестности”.) Неужто в отдаленной примете никто не являлся писателю, рассказывающему о странном Монархе так внятно и близко к сердцу, что вот-вот он, мнится, откроется в своем инкогнито!

Год 2000 апреля 43 числа

Сегодняшний день – есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я…Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осенило. Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник…Теперь передо мной всё открыто. Теперь я вижу всё как на ладони…

(“Записки сумасшедшего”, 1834)

Знакомый почерк. Гоголю тоже как-то вдруг всё стало ясно. Во всё он вникает, обо всем рассуждает, как власть имеющий. В 1848 г. историк Погодин записал в своем дневнике:

Православие и самодержавие у меня в доме: Гоголь служил всенощную, неужели для восшествия на престол?

Мог бы – и на престол. Иного, более близкого, соответственно его мерке наследника – не сыскать. Среди современников Гоголя мы можем указать лишь одну кандидатуру на предложенное им поприще – Гоголя. Как это с ним часто случалось, “Записки сумасшедшего” служили черновиком для более разработанной поздней фантасмагории. На Поприщине Гоголь примеривал собственную корону: идет!

Нет, дело не в сумасшествии. Царственные замашки писателя, его высокомерие тоже пока не в счет. Существеннее другое открытие: “Я узнал, – говорит Поприщин, – что у всякого петуха есть Испания, что она у него находится под перьями”. Это он писал о себе. Его Испания тоже находилась при нем, под перьями, и вынашивала Монарха на будущие свершения. Разношерстные облики Гоголя – чиновника, отшельника, государя, писателя (не считая уже его персонажей) – были выходцами оттуда, из внутренней империи автора. Какое то было громадное и населенное государство! Отсюда же и в писательской мании Гоголь похож на царя, который в свой черед явственно уподобляется Гоголю. Последний в роли писателя также, мы знаем, точил зубы на должность помазанника, верховного миротворца, раскрывшего, молясь и рыдая, объятия всему человечеству, пожертвовавшего собою, писательством, ради возлюбленных чад, поставившего в закон и в немыслимую, титаническую, противную христианским обычаям амбицию – “сделаться христианином во всем смысле этого слова”, после чего произвесть нечто сверхъестественно-мощное…

Чище горнего снега и светлей неба должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существования (В.А.Жуковскому, 26 июня 1842 г.).

Так собирается с силами Гоголь-писатель “чище горнего снега” – вровень с Самим Творцом! Короче, в идеальном Монархе, как тот ему рисовался, нам рисуется Гоголь во весь исполинский рост, с маниакальной задачей и страстью к неземному владычеству, с жаждой святости столь безмерной, что в ней временами мелькает словно что-то испорченное.

Но кто б ни процвел на троне гоголевской всемирной империи, его облик и роль говорят безусловно о передаче прерогатив в государстве светской властью духовному пастырю. В царское место действует Первосвященник, чье ослепшее в слезном постриге, утопшее в Отчем лоне лицо поднимает со дна морского тень Великого Инквизитора, смутный отзыв Крестовых походов, дозорных и часовых Ватикана. Примечательно, что в исторических экскурсах папство неизменно встречало оправдание и одобрение Гоголя, преданного православным догматам, но влекущегося неодолимо к теократическому правительству, к полномочному и централизованному образу религиозного руководства народами. В сущности, и на российском престоле он затеял не что иное, как замену Самодержца некоторым аналогом Папы.

Нельзя не заметить, однако, что оцерковленное государство соблюдает в устремлении к небу казарменный порядок. Пусть монархия планомерно там проваливалась в монашество; церковь для компенсации давала крен в бюрократию. Слишком тесные контакты политической власти с религией обязывали расплачиваться либо урезыванием принадлежностей Кесаря, от которых ничего не осталось, кроме голого милосердия, либо соскальзыванием Царства Божия в аккуратную канцелярию. Автор попеременно оказывался то восторженным идеалистом, то чересчур уж битым циником. Цари у него курятся ладаном; попы воняют конским потом; писатель едет в департамент; помещик смотрит исподлобья косолапым Пантократором. (Прекраснее утопию трудно представить, чудовищнее невозможно придумать!) Божество, внедренное Гоголем в плоть и кровь мирского общества, то с одного, то с другого бока кажет рогатую голову. Не нарочно, но иного, очевидно, не добиться там, где небо соединилось и поменялось местами с землей. Святотатство начиналось, едва лишь автор попытался примирить святыню с опытом повседневного существования – с тем чтобы не в одной молитве, а до последней копейки жить и действовать по-христиански: торговать, судить, наказывать, промышлять и богатеть во Христе, всюду, в каждое дело подмешивая, как колесную мазь, Писание[7]7

По-христиански жить нельзя, по-христиански можно лишь умереть – этот вздох христианской души может показаться кощунственным, противоестественным парадоксом, нарушающим ясные заповеди христианского жития, и тем не менее он отвечает его внутренней сути и муке, внежизненному, неземному ядру, предполагающему в мирском и природном смысле не жизнь, но прекращение жизни и сознающему сверхприродность и неподвластность человеческим силам того, что возможно одному Богу, давшему эти заповеди, с тем чтобы исполняющий их не принадлежал уже себе, человеку, ни собственной воле, ни жизни, ни личности в их обычном наполнении. Попытки исполнить всё заповеданное, не умерев в житейском значении, таят соблазн обожествления собственной своекорыстной способности, то есть разрыв с христианским сознанием, либо насильственное его приноравливание к доводам разума, практической выгоды, к общественным и естественным стимулам. Всё это в завершенном виде пережил и исполнил Толстой, проделавший путь отчасти схожий с умозрительным развитием Гоголя. Спор Толстого с православием начался как раз с попытки самосильно претворить в дело жизни Нагорную проповедь, когда его дерзания встретили непонятное равнодушие церкви, упрямо, словно по инерции, разделяющей небо и землю, веру и дело, святыню и жизнь.

Богословские объяснения о том, что изречения Нагорной проповеди суть указания того совершенства, к которому должен стремиться человек, но что падший человек – весь в грехе и своими силами не может достигнуть этого совершенства, что спасенье человека в вере, молитве и благодати, объяснения эти не удовлетворяли меня…

…Читая эти правила (Нагорной проповеди), на меня находила всегда радостная уверенность, что я могу сейчас, с этого часа, сделать всё это. И я хотел и пытался делать это; но как только я испытывал борьбу при исполнении, я невольно вспоминал учение церкви о том, что человек слаб и не может сам сделать этого, и ослабевал.

Мне говорили: надо верить и молиться…

Но и разум и опыт показывали мне, что средство это недействительно. Мне всё казалось, что действительны могут быть только мои усилия исполнять учение Христа (“В чем моя вера?”).

Не забавно ли; начав с максимальных прав на Евангелие, Толстой закончил, по существу, минимальным его принятием. Нагорную проповедь он переделал на посильный человеку размер и решительно отказался от крайностей и безрассудств христианства, несовместных с его проповедыванием рациональной и естественной этики. Не заносясь так далеко, как Толстой, в перерабатывании Евангелия, Гоголь остался в общепринятых рамках церковности и государственности. Тем кошмарнее натяжки, какими он вынужден пробавляться, фантастичнее и пародийнее выдвинутая им композиция. Но Гоголю, нужно помнить, труднее, чем Толстому, который попросту отбрасывал противоречащие его этике звенья – церковь, религию и государство, тогда как Гоголь считал обязательным привести их в согласование.

С другой стороны, если богоборческий опыт Толстого мог бы служить предостережением Гоголю, то последний в карикатуре ставит под законный вопрос некоторые из идей Достоевского. Тот, известно, в укор и в обход римско-католической церкви, обратившейся в государство, звал к православному обращению самого государства в церковь. Казалось, земная власть, достигшая церковной соборности, утратит звериный образ – в предварение Царства Божия. Гоголь с его жестоким примером оцерковленной государственности заставляет усомниться в благодетельности слияния светской и духовной сторон независимо, с какой стороны начиналось бы обращение.

[Закрыть].

Не оттого, что был он нетверд в православном вероучении, но из ревностной религиозности, жаждущей обеспечить веру всем наличным естеством и составом, слово – делом, небо – местом в каждом доме во всякий час, – Гоголь по временам ввергался в неявный и невольный раскол. Помимо сладостных воспоминаний о величии средневековой Европы под началом Святого Отца, в его концепциях просвечивают подобия толстовства, хлыстовства и других сектантских утопий, воодушевленных той же идеей воссоединения Бога с обществом. В православном облачении Гоголь по-своему выразил очень широкую и разветвленную на Руси стихию мистического прожектерства.

В 1804 г. государю неким камергером Еленским направлена была записка – “Известие, на чем скопчество утверждается”. Записка содержала ряд параграфов делового свойства. В учреждениях Российской Империи предлагалось отныне ввести государственную должность пророков, своевременно возвещающих волю Святого Духа правительству. Себя Еленский по библейской канве, в числе 12-ти пророков, оставлял при главном командовании. Особых пророков намечалось поставить на военные корабли, еще не знавшие радиосвязи, – дабы “командиру совет предлагать гласом небесным, как к сражению, так и во всех случаях”. Словом, перед нами проект духовного оснащения войска и власти – самый прямой и широкий контакт земной и небесной администрации.

Служи камергер Еленский позднее, он мог бы на пророческий пост предложить правительству – Гоголя. У того вырисовывалось что-то похожее в непосредственном общении с небом, и он пенял своей доброй знакомой губернаторше в Калуге – отчего не позаботилась та найти ему должное применение на подведомственной ей территории:

Ведь вы позабыли, что я могу и помолиться, молитва моя может достигнуть и до Бога, Бог может послать уму моему вразумение, а ум, вразумленный Богом, может сделать кое-что получше того ума, который не вразумлен Им (“Что такое губернаторша”. Письмо к А.О.Смирновой, 1846 г.).

Что сравнится с такой проницательностью? Разве что беспардонность нажима, намекавшая, с кем губернаторша имеет честь переписываться. Интонация так прозрачна, что так и видишь за ласковой фразой воздетый перст, потупленный взор и собранный в розочку ротик. Алло! Гоголь у провода!..

И всё же не ересью страшен он в эти часы, не падким на прорицания и умственное распутство радением. Пошлостью, прущей по всем трубам и проводам, густопсовой, хронической пошлостью травит себя безвозвратно и раздавливает Гоголь. Будто не Гоголь это, а Иудушка Головлев, пристроившись застольным шпионом, перемывает косточки Господу и нашептывает на ушко полученные им свыше инструкции. Но у того хоть одно пустословие на языке, вошедшее в привычку вранье, а этот воистину верует и искренно, от полноты озарения, от чистой, как голубица, души усердствует в своем кровопивстве, и слушать его наставления вдвойне тошнее.

Собери прежде всего мужиков и объясни им, что такое ты, и что такое они. Что помещик ты над ними не потому, чтобы тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но потому, что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя Бог, если б ты променял это званье на другое, потому что всяк должен служить Богу на своем месте… И покажи это им тут же в Евангелии, чтобы они все это видели до единого. Потом скажи им, что заставляешь их трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебе деньги на твои удовольствия, и в доказательство тут же сожги пред ними ассигнации…[8]8

Ассигнации жгутся единственно с пропагандистскими целями. “Разбогатеешь ты как Крез”, – утешает он тотчас помещика, демонстрирующего свое бескорыстие.

[Закрыть]Мужика не бей. Съездить его в рожу еще не большое искусство… Но умей пронять его хорошенько словом…

Заведи, чтобы священник обедал с тобою всякой день… А самое главное – бери с собою священника повсюду, где ни бываешь на работах, чтобы сначала он был при тебе в качестве помощника, чтобы он видел самолично всю проделку твою с мужиками (“Русский помещик”. Письмо к Б.Н.Б…..му, 1846 г.).

Ведь это же надо развить змеиную инициативу и сметливость – так прямо, без тени смущения, священника приспособить к проделке, чтобы хорошенько пронять! Тем более что духовенство, в согласии с православной традицией, прекрасно подхваченной им и развитой на соседних страницах, уже одеждой своей как бы отделено от земли и поставлено вне мира сего, наподобие иконы, – “чтобы слышали беспрестанно, что они – как бы другие и высшие люди”. И той же иконой Гоголь размахивается горшки покрывать, проча долгогривого беса барину в комиссары!..