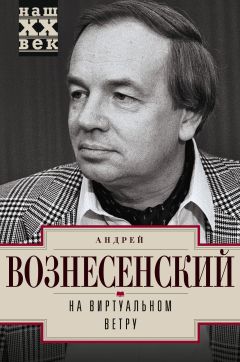

Текст книги "На виртуальном ветру"

Автор книги: Андрей Вознесенский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Судьбабы

Началось все с того, что редакция журнала «Огонек» заказала мне видеом на мартовский номер.

Замысел моего видеома был прост и благороден – поместить на обложку настоящее макияжное двойное раскладное зеркальце в форме восьмерки, чтобы каждая читательница могла подправить перед ним под праздник свои губы и бровки, а то и судьбу подглядеть. «Свет мой зеркальце, скажи…» Хоть, на мой взгляд, в этом совковом празднике 8 Марта есть некий оттенок, что «женщина тоже человек», но все-таки это повод дать им улыбнуться среди их трудной жизни, поздравить еще раз наших прекрасных дам, милых леди, мужественных муз.

Я обегал все коммерческие ларьки, всех знакомых. Наконец гардеробщица, странно взглянув, добыла мне откуда-то старинное фамильное круглое золотое зеркальце с перламутровой крышкой. Полиграфия наша еще не доросла до воспроизводства реального зеркала на обложках, поэтому пришлось делать слайд. И тут нам при пересъемке пришлось порядком попотеть. Чертово зеркальце не давалось фотографироваться. То фокус наводился на оправу, а отражение прелестных губ, оптически увеличенных, оказывалось в тумане, то, наоборот, губы и родинка в глубине обретали резкость, а оправа и – что главное! – продовольственные и водочные талоны расплывались в нереальность. А то вдруг, к нашему ужасу, с зеркального донышка появлялись лица знакомых дам, которых никак не могло быть в комнате во время съемки. Появлялись лица и совершенно незнакомые.

Зеркальце оказалось спиритическим.

Я ставлю зеркальце под углом и называю имена. При имени «Ходасевич» золотая оправа вспыхивает, и в верхнем медальоне появляется смуглое миндальное недоумение Берберовой. В нижнем начинает пудриться чья-то незнакомая заплаканная щека. «Пикассо», – вспоминаю я. И сразу в верхнем овале беззвучно дрогнули некрашеные губы Жаклин Пикассо, а в нижнем, как разбитое зеркало, проступили осколки ее лица, после того как она разнесла себе череп выстрелом из пистолета. «Мандельштам», – шепчу я, и в зеркальце язвительная улыбка фавна на губах Надежды Яковлевны светлеет при виде варежек, которые я привозил ей из Америки от Ольги Андреевой… И едва я подумал о Пастернаке, как два женских лица, некогда виденные мною, возникают в двух овалах.

В верхнем я узнал ренуаровский подбородок, черную челку, надутые губки бантиком З.Н., хранительницы его очага, уклада, который так необходим художнику. Она одевалась в черный бархат, курила крепкие папиросы, решительно родила ему сына, спасала, считая, что сохранность поэта важнее всей мировой славы. Созданный ею уют Большой дачи ныне стал музеем, хранимым ее невесткой, Наташей Пастернак. Своим сознанием школьника я пытался понять в ней женщину, которая вдохновила «Второе рождение», разгадать – чем она победила прежнюю, «художницы робкой, как сон, крутолобость»? Да она и не побеждала. Просто она была другое зеркальце.

Вторая, нижняя оправа озаряется белокурым чувственным светом. Это вторая жизнь поэта, его тайная страсть. О., Ольга Всеволодовна, Люся, как он ее звал, шаровая молния волос, заряд, как сейчас сказали бы, положительного биополя, без которого невозможно поэту.

После того как он смущенно познакомил меня с ней, я стал реже бывать на большой даче, пунцовея при встречах с Зинаидой Николаевной. Мне казалось, что все подозревают меня в тайной связи с разлучницей. Как и все вокруг О., я был влюблен в нее. В ней были богема быта, безоглядность риска, за что она и расплатилась лагерем. Но все «грехи» ее искуплены стихами из романа, озаренными ею.

Литературная общественность не принимала ее, считая «авантюристкой». Да и З.Н. с трудом переносили за прямоту и суровость нрава. Увы, поэт выбрал именно этих муз. Такие ему были нужны. Не истерички, тянущие одеяло на себя, а биополя гармонии.

Они оставили свои зеркальные мемуары. Воспоминания З.Н., этот роман в письмах, подготовленный к печати Н.А. Пастернак, вышел у нас. Воспоминания О. с медальоном на обложке вышли и в Париже, и в Москве. Там есть уникальный рассказ о том, как Сталин позвал к себе Есенина, Маяковского и Пастернака и беседовал с ними.

Трудна судьба муз в России. Людская молва не любит их, видно ревнуя к своим кумирам. «Нас на бабу променял». Есть целая литература, разоблачающая Наталью Николаевну Гончарову, – и «близорукая», и «холодная красавица». Но поэты пренебрегают советами потомков. Они выбрали своих муз сами. И завещали нам защищать их.

В этой книге я почти не упоминаю о своих музах. Муз смущают смотрины непосвященных. Самое близкое – не для прозы. Их свет сохранился в стихах, которые они мне подарили.

Ныне в юбилеях столетий художников века мы невзначай забываем об их вдохновительницах. Женщина рождает стихотворение, поэт только крестит его духовно. Наши музы, в отличие от муз прошлых столетий, имели дело не с эолами и мотыльками, они противостояли дьявольской Системе, в одиночку направляя и спасая поэтов. Мне довелось застать на земле нескольких великих муз наших «столетников». И рядом с ними, как второе зеркальце, сияло – у одной божественный миг, у другой год, у третьей целая посвященная жизнь. Положим к их молодым фотографиям нечетное число тюльпанов. Они живы. В верхнем зеркальце снимает грим после спектакля Айседора Дункан, из нижнего подмигивает усталая Ванесса Редгрейв, сыгравшая ее. «Есенин и Айседора» стал гвоздем сезона лондонской сцены. Тема пьесы – некоммуникабельность музы и поэта. Ванесса (Айседора) говорит на сцене только по-английски, Есенин (наш Олег Меньшиков) отвечает ей только по-русски. «Ощенила сука», – хрипит в тоске поэт, «Oh, dog, sorry», – вздыхает иноязычная Ванесса. И пудрится. Удавишься!

А кто сказал, что искусство вдохновляет лишь хор херувимов? Есть музы дионисийского, а есть серафического начала. И пусть молва осуждает их, считает ведьмами. Ведь именно ведьмой и была муза Мастера – Маргарита.

Вся эмиграция точно знает, например, что Мария Васильевна Розанова, супруга А.Д. Синявского, – ведьма. Многие сами видели, как она покупала метлу на распродаже. Но Андрей Донатович имел другие доказательства: что у нее ангельский характер, что она – Муза.

С ними обоими я познакомился уже в Париже. Хотя в свое время Синявский вместе с Меньшутиным опубликовали в либеральном «Новом мире» первую лестную статью о моих двух первых книгах. Собственно говоря, это была одна книга, но в Москве она вышла изуродованная цензурой, а во Владимире – почти нетронутая. Но статья в «Новом мире» сравнила эти два издания, поймала за руку цензуру и возмутилась произволом, что было неслыханно по тем временам.

На всех моих вечерах в Париже они сидели в первом ряду, Андрей Донатович и Марья – с опасным огоньком в глазах, потому что слева от нее сидел их враг и супостат Владимир Максимов. Однажды Синявский вместе с Виктором Некрасовым и Толей Гладилиным опубликовали в «Монде» письмо в мою защиту.

Своим ведьмачеством Марья бравировала. И в последний час, опухшая от слез, еще не понимая, что она вдова, она нарядила своего мужа в шутовскую повязку пирата. Деревянное Сергиево подворье в Париже по-билибински хранило тайну. Священник, отпевавший заколоченный гроб, и не представлял, что там скрыто. Крепясь и держа марку над могилой, Маша полемизировала с трагической печалью надгробных речей, в том числе, конечно, и моей, и поведала над могилой, как Синявский в последний час упивался ненормативным анекдотом. «Маша, расскажи анекдот, над могилой расскажи, какой анекдот был», – шепотом подыгрывал я ей. В горле стояли комом слезы. Я понимал, что она вот-вот рухнет. Это случилось неделю спустя. Вот стихи, которые я написал под утро.

Опять мемориальные стихи. Но что делать – сердцу не прикажешь. Виртуальный ветер пронизывает нас.

Хоронили Детонатыча в закрытом гробу.

Как пантера, сидит телекамера у оператора на горбу.

Последнею хохмой чертовой печаля иконостас,

Мария повязку черную повязала ему на глаз,

пиратские череп и кости украсили глаз его…

Упокой душу, Господи, усопшего раба твоего.

А он отплывал пиратствовать в воды, где ждет Харон.

Сатана или Санта-Мария встретят его паром?

Изящные череп и кости, скрещенные внизу,

как фото на будущий паспорт, лежат на его глазу.

Стилист? Хулиган? Двурушник?

Гроб пуст. В нем нет никого.

Упокой, Господи, душу уставшего шута твоего.

Спасли меня в «Новом мире» когда-то, пират пера…

А вдруг и тогда схохмили? Все это теперь – мура.

Земли переделкинской горстку брошу на гроб его.

Упокой душу, Господи, духовного бомжа своего.

Вы выпили жизни чашу, полную денатурата.

Литература частная, вздохни по Андрею Фанатовичу.

Упокой, Господи, нашу агрессию,

гордынь мою успокой,

успокой страну нашу грешную,

не брось ее в час такой.

Время шутить не любит. Шутник, уйдя, подмигнул:

а вдруг не ошибся Лютер, что Богу милей богохул?

Упокой душу, Господи, усопшего Абрама твоего.

Греховничая, кусочничая, хранит в себе божество

интеллигенции горсточка, оставшаяся в живых…

Упокой, Господи, души неусопших рабов твоих.

Каково же было Марии Васильевне слушать эти стихи, сидя в зале Чайковского! Что таилось за ее беззащитной бравадой?

«Ну и ведьма», – ахали окололитературные кумушки…

Хищно жмурясь, потягивается пантерная красота Нины Берберовой.

О Нине Николаевне Берберовой хочется сказать особо. Творчество ее сейчас переживает взлет признания. В Париже ей посвящена самая престижная телепередача «Апостроф». «Монд» и другие крупнейшие газеты посвящают анализу ее произведений страницы. Редкие из русских писателей получают такое.

Ей понравилась моя работа о Ходасевиче под названием «Летучий муравей». По ее просьбе я написал предисловие к роману «Железная женщина», вышедшему у нас. Я назвал бы эту книгу инфроманом, романом-информацией, явлением нового стиля нашего информативного времени, ставшего искусством.

Это увлекательное документально-страшное жизнеописание баронессы Муры Будберг – пленительной авантюристки, сквозь сердце которой прошли литературные и политические чемпионы столетия, как то: классики мировой литературы М. Горький, Г. Уэллс, британский разведчик Локкарт, чекист Петерс. Подобно своей утесовско-лещенковской тезке, она была отважной Мурой литературных и политических салонов, держала мировую игру, где риск и ставки были отнюдь не меньше. Она ходила по канату между Кремлем и Вестминстером.

Удивительно, что этот психологический боевик до сих пор не экранизирован.

Что сравнится с женскою силой?

Как она безумно смела!

Не женщина была железной, железным был век железных наркомов и решеток. И живая женщина противостоит ему.

Роман этот – лучшая вещь Нины Берберовой. Перо ее кристально, лишено сантимента, порой субъективно, порой нарочно вызывает читателей на полемику, точно по вкусу, выдает характер художника волевого, снайперского стилиста, женщины отнюдь не слабого пола.

Информация в ее руках становится образом, инфроманом, не становясь журналистикой, сохраняя магический инфракрасный свет искусства. Свет этот необъясним. Точеный кристалл – да, но магический. Многие сегодняшние документалисты не имеют этого невидимого инфраизлучения. Нина Берберова с презрением отвергает клише о женской литературе как о сентиментальности типа Чарской.

Познакомился я с Ниной Николаевной лет двадцать назад, опять же, когда ее еще не посещали пилигримы из нашей страны. Опасались. На вечере моем в Принстоне сидела стройная, поеживавшаяся позвоночником слушательница.

В прямой спине ее, в манерах и в речах была петербуржская простота аристократизма.

Читатель наш знает стиль и жизнь Берберовой по уже опубликованным мемуарам. Проза ее вырастает из постакмеистических стихов. Отличает их ирония. Опытные повара «откидывают» отваренный рис, обдают его ледяной водой. Тогда каждое зернышко становится отдельным, а не размазней каши. Так и фразы Берберовой, обданные иронией, жемчужно играют каждым словом, буквой – становятся отборными зернами.

Она одна из первых оценила масштаб В. Набокова, сказала, что появление его оправдывает существование всей эмиграции. Когда я выступал последний раз в Принстоне, Нина Николаевна сломала руку и не могла быть на вечере – я был приглашен приехать на несколько часов пораньше и побыть у нее. В чистом, как капитанская каюта, домике темнело красное вино. Хозяйка подарила мне авторский экземпляр своей последней книги «Люди и ложи» о русском зарубежном масонстве. Ей пришлось подписывать левой рукой, а правая, загипсованная, оттопыривалась под углом, как бы приглашая взять ее под руку.

Тогда я написал ей в альбом:

…Вы выбрали пристань в Принстоне.

Но замерло ч т о, как снег,

в откинутом локте гипсовом,

мисс Серебряный век?

Кленовые листья падали,

отстегиваясь, как клипсы.

Простите мне мою правую

за то, что она без гипса.

Как ароматна, Господи,

избегнувшая ЧК,

как персиковая косточка,

смуглая ваша щека!..

Порадовавшись стихам, Нина Николаевна заметила: «Но все же, какая же я мисс Серебряный век, Андрюша?»

Это была справедливая женская претензия, я прибавил ей десяток лет. Однако я позволю себе не совсем с ней согласиться. Конечно, она отнюдь не принадлежит к поколению Серебряного века, ее поколение – иного стиля мышления, энергии, вкуса – это дух середины века, но почему-то именно ее, юную Нину Берберову, избрали своей Мисс такие паладины Серебряного века, как Ходасевич и Гумилев?

Как женское тело гибко

сейчас на моих глазах

становится статуей, гипсом

в неведомых нам садах.

Нина Николаевна застыла, ее правый локоть навеки замер, будто в приглашающем изгибе.

Был Гумилев офицером.

Он справа под локоть брал.

Каков он был, по ее словам так и не добившийся признательности поэт и рыцарь? Мы знаем его по сильным красивым ритмам «Сумасшедшего трамвая». Память людская – вогнутое зеркало. Штабс-капитан, его сослуживец, солдафонски вспоминает: «Уродлив он был страшно! Косой, свислые плечи, низкая талия, короткие ноги…» Прекрасная дама, наоборот, помнит его «длинные красивые ноги». Дама всегда права.

Боже, неужели и моя память тоже выпуклое зеркало?

В Москве Нину Николаевну сопровождал Феликс Медведев, когда-то мой стихотворный крестник из-под Владимира, с бойким глазом коробейника. Из него шел пар. Нина Николаевна загоняла всех нас. Двойной чашечки кофе хватало на целый день сдержанной яростной энергии. В огромном зале МАИ три часа шел ее вечер. Полвека не быв в нашей стране, она снайперски ориентировалась.

Пришла пылающая благородным негодованием записка: «Как русская интеллигенция относилась к Блоку?» (Имелась в виду, конечно, его «продажа» советской власти, но и темные стороны секса, наверное.)

«Боготворила, – последовал бритвенный ответ. – Ну как еще можно относиться к великому поэту?»

Национальный прицел был в следующем вопросе: «Был ли Троцкий масоном? Как известно, он носил золотой перстень с масонской символикой».

«Ну как он мог быть масоном?! – Ее ноздри задрожали от возмущения. – Он же был – большевик!» – выпалила она, как сказала бы «дьявол»!

Дальше следовали обычные вопросы – о ее супружеских отношениях с Ходасевичем, об эмансипации и сексе…

Берберову не избежала судьба женщин – спутников великих художников. В глазах современников она порой заслонена священными тенями. Джентльмены же не раз обливали ее в статьях помоями. Мол, рейху продалась, сатанистка, да и только…

А уж кто был чемпионкой среди ведьм, согласно информации просвещенной толпы, – это, конечно, Лиля Брик, «пиковая дама советской поэзии», она и «убивица», и «черная дыра». Муза – это святая ведьма.

Зеркальце вспыхивает мстительным огоньком. Впервые увидел я ЛЮБ на моем вечере в Малом зале ЦДЛ. В черной треугольной шали она сидела в первом ряду. Видно, в свое время оглохнув от Маяковского, она плохо слышала и всегда садилась в первый ряд. Пристальное лицо ее было закинуто вверх, крашенные красной охрой волосы гладко зачесаны, сильно заштукатуренные белилами и румянами щеки, тонко прорисованные ноздри и широко прямо по коже нарисованные брови походили на китайскую маску из театра кукол, но озарялись божественно молодыми глазами.

И до сих пор я ощущаю магнетизм ее, ауру, которая гипнотизировала Пастернака и битюговых Бурлюков. Но тогда я позорно сбежал, сославшись на усталость от выступления.

После выхода «Треугольной груши» она позвонила мне. Я стал бывать в ее салоне. Искусство салона забыто ныне, его заменили «парти» и «тусовки». На карий ее свет собирались Слуцкий, Глазков, Соснора, Плисецкая, Щедрин, Зархи, Плучеки, Клод Фриу с золотым венчиком. Прилетал Арагон. У нее был уникальный талант вкуса, она была камертоном нескольких поколений поэтов. Ты шел в ее салон не галстук показать, а читать свое новое, волнуясь – примет или не примет?

О своей сопернице, «белой красавице» Татьяне Яковлевой, которую прочили в музы Маяковскому наши партийные чины в противовес «неарийской» Лиле, ЛЮБ отзывалась спортивно.

Когда в стихах о ее сестрице Эльзе Триоле я написал:

Зрачки презрительно сухи… —

Лиля Юрьевна изумилась: «Откуда вы это знаете? У нее с детства этот недостаток. Она всю жизнь должна была закапывать специальные капли, увлажняющие глаза».

Была ли она святой? Отнюдь! Дионисийка. Порой в ней поблескивала аномальная искра того, «что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья». Именно за это и любил ее самоубийца. Их «амур труа» стало мифом столетия. О нем написаны исследования. Наследники это отрицают. Вероятно, они правы.

В моем кабинете на стене поблескивает коллаж из засохших цветов, сделанный ее паладином, Сержем Параджановым. Судьба его была тяжелейшая. Он провел годы в заточении. Я послал ему туда, в лагерь, книжку стихов «Витражных дел мастер», и в ответ мастер прислал мне этот коллаж, где живые листья и цветок из проволочной сетки, в тюрьме из ничего он создал эту красоту. Изящным, почти дамским почерком подписано: «Андрею Вознесенскому. Любя и благодаря».

Он был очень современен и мечтал поставить «Кармен». Первый кадр он видел так: огромный широкий экран, крупным планом лежит голая Кармен. Камера отходит, к ее дивану приближается Хозе и… чихает. «Почему?» – спрашиваю его. «А Кармен работала на табачной фабрике».

Он рассказывал, как однажды в лагере заключенные собрали деньги и наняли женщину, которая ночью, освещенная за колючей проволокой, с воли совершала на глазах у них эротическое шоу. Мне показалось это великой режиссерской выдумкой. Но, будучи с В. Аксеновым на Волге, я познакомился с немолодой актрисой, которая, по ее словам, делала подобные шоу для мордовских заключенных. Ее исповедь легла в основу моей «Мордовской мадонны».

После ора на меня Хрущева телефон мой надолго смолк, но ЛЮБ позвонила сразу, не распространяясь, опасаясь прослушки, но позвала приехать. В глазах ее были беспокойство и участие.

Исторический ор в Кремле случился накануне 8 Марта. Почувствуйте, что пережили наши музы тогда!

Лиля Юрьевна оставила очень интересные мемуары. Читала нам их по главам. К мемуарам она взяла эпиграф, со старомодной щепетильностью испросив у автора разрешения поместить его в свою книгу:

Стихи не пишутся, случаются,

как чувства или же закат.

Душа – слепая соучастница.

Не написал – случилось так.

Я бы и сам взял сии свои строки эпиграфом к этой книге, но, увы, разрешение было дано Лиле Юрьевне.

ЛЮБ и в смерти последовала за своим поэтом – она покончила самоубийством. Завещала развеять ее прах над переделкинским полем. Я видел ее последнее письмо. Это душераздирающая графика текста. Казалось, я глядел диаграмму смерти. Сначала ровный гимназический ясный почерк объясняется в любви к Васе, Васеньке – В.А. Катаняну, ее последней прощальной любви, – просит прощения за то, что покидает его сама. Потом буквы поползли, поплыли. Снотворное начало действовать. Рука пытается вывести «нембутал», чтобы объяснить способ, которым она уходит из жизни. Первые буквы «Н», «Е», «М» еще можно распознать, а дальше плывут бессвязные каракули и обрывается линия – расставание с жизнью, смыслом, словами – туман небытия.

Зеркальце, поднесенное к ее губам, не запотело.

* * *

А другое, заокеанское зеркальце Маяковского?

В верхней оправе свет другого полушария озаряет удлиненное лицо и тонкие дегустирующие губки русской аристократки. С Татьяной Яковлевой судьба свела меня таким же образом, как и с ЛЮБ, – она пришла на мой вечер в Колумбийский университет почти одновременно с Керенским.

В антракте я вышел в фойе. Вдруг передо мной расступилась толпа, и высокий стройный старик с желтым бобриком пошел мне навстречу. «С вами хочет познакомиться Александр Федорович», – сказала по-русски моложавая дама. «Ну вот еще, кто-то из посольства явился», – подумалось.

Но желтолицый старик оказался явно не из посольства.

– Вы не боитесь встречаться со мной?

Я пожал его сухую крепкую ладонь. И тут до меня дошло – это же Керенский.

– Что прочитать вам во втором отделении?

– «Сидишь беременная, бедная» и «Пожар в Архитектурном», – заказал первый Премьер демократической России. И пригласил к себе попить чаю.

Оказалось, что он никогда не переодевался в платье сестры милосердия, это была пропагандистская деза. Ленина он уважал, как гимназиста-однокашника. Причиной своего падения считал интриги Англии, с которой он не подписал какого-то договора. Судя по женской ауре вокруг, он продолжал пользоваться успехом у дам.

В салоне Татьяны Яковлевой его я не встречал – вероятно, он был недостаточно изыскан и аристократичен. В углу скромно сидели два Романовых, Никола и Никита, один из которых говорил по-русски почти без акцента и был женат на очаровательной итальянке, владелице фабрики бижутерии. Когда я читал без перевода свои «Колокола» и дошел до строк «цари, короны», до меня дошло – так вот же они, цари, передо мной, слушают, внимая и обожая стихию музыки русского стиха.

Высокая, статная, европейски образованная, осененная кавалергардской красотой, Татьяна уверенно вела свой нью-йоркский салон, соединяя в нем американскую элиту с мамонтами российской культуры. Читать у нее было трудно не только из-за присутствия великих теней, но из-за смешанной англоязычной и русской аудитории.

Она была музой серафического образца. В последние годы завсегдатаями в ее доме стали И. Бродский и М. Барышников.

Гена Шмаков, всеобщий баловень, томный петербуржец, скуластый уроженец Свердловска, поклонник Кузмина и Наташи Макаровой, колдовал на кухне. Он был упоительным кулинаром. Он и ввел Бродского в дом Татьяны.

С Бродским я не был близко знаком. Однажды он пригласил меня в белоснежную нору своей квартирки в Гринвич-Виллидж. В нем не было и тени его знаменитой заносчивости. Он был открыт, радушно гостеприимен, не без ироничной корректности.

Сам сварил мне турецкого кофе. Вспыхнув поседевшей бронзой, налил водку в узкие рюмки. Будучи сердечником, жадно курил. О чем говорили? Ну, конечно, о Мандельштаме, о том, как Ахматова любила веселое словцо. Об иронии и идеале. О гибели Империи. «Империю жалко», – усмехнулся.

Мне в бок ткнулся на диване кот в ошейнике. Темный с белой грудкой.

– Как зовут? – спросил я хозяина.

– Миссисипи, – ответил. – Я считаю, что в кошачьем имени должен быть звук «с».

– А почему не СССР?

– Буква «р-р-р» мешает, – засмеялся. – А у вас есть кошка? Как зовут?

– Кускус, – не утаил я. («Кускус» – это название знаменитых арабских ресторанов во всем мире.)

Глаз поэта загорелся: «О, это поразительно. Поистине в кошке есть что-то арабское. Ночь. Полумесяц. Египет. Мистика».

Переделкинская трехшерстка мисс Кускус имела драматичную историю. Будучи котенком, она забралась на вершину мачтовой сосны и орала, не умея спуститься. Стояла зима. Это продолжалось двое суток. В темном небе вопил белый комок. Я попробовал залезть, но куда там! Позвал двух алкоголиков – безрезультатно. Наташа Пастернак вызвала пожарную команду, но даже те, с их «кошками», не смогли забраться. Что делать?! Небо вопило над нами. Тогда я решил спилить сосну. Был риск, что ветви задавят котенка. Но когда все рухнуло, из-под ветвей грохнувшейся хвойной империи, как ни в чем не бывало, выскочила Кускус, не понимая, сколько бед она натворила.

Под окном кошачьей комнатушки, где она сейчас живет, я написал на стене: «Оконный Блок». Кускусина глядит на улицу, как «Прекрасная дама, в туманном движется окне».

Она и не представляет, что о ней шла беседа в Нью-Йорке с нобелевским лауреатом, кошатником, подобно Бодлеру, Эдгару По, Бальмонту и Хэму. И зрачок лауреата озарялся нездешней искрой.

Теперь этот огонек зрачка горит из бездны небытия. Наверное, где-то дрогнула душа Ахматовой, благословившей его начало. Перечитываю его стихи по книге «Части речи», подаренной когда-то им. Он соединил гекзаметры Катулла с каталогом вещей нашего века.

Так родится эклога. Взамен светила

Загорается лампа: кириллица, грешным делом,

Разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли,

Знает больше, чем та сивилла,

О грядущем.

О том, как чернеет на белом,

Покуда белое есть и после…

Не бывая в нашей стране, Бродский не покидал страну поэзии. «На одной только иронии далеко не уедешь. Где путь? Нужен идеал», – запомнилась его тревога.

Бродский стал частью русской речи. Что есть высшая благодать для поэта. В наше грязное время, вздохнув, произнес экологически чистое слово «эклога»…

* * *

Однажды я разговорился с таксисткой. Бывалая, цыганистая, назовем ее Марина, она отважно травила: «Везла я тут профессора по пересадке. Попросила: пересади мне груди на спину, чтобы всем удобнее держаться было, когда обнимают, а на жопу – уши». – «Это зачем?» – «Чтобы опасность чуять».

Ну и таксистка! Как она дословно совпала с не читанным никогда ею интервью Сальвадора Дали, где мэтр предлагал дамам носить груди на лопатках!

Слово за слово, оставив народный сюр, поглядывая на ментов в смотровое зеркальце, она поведала мне свою пронзительную исповедь. Многие годы она была музой талантливого поэта. В рассказе была достоевщина, кровь и такая боль, тревога за него, такое женское самозабвенье – ее, а не только его ранимость. И я понял, откуда в его стихах тоска быта, отважная незащищенность и зов неземного. «У поэтов тонкая психика, они живут в иллюзорном», – вздохнула она. Потом читала его тонкие ранние стихи. Ее лицо озарилось. Я увидел Музу.

Женщине надо платить.

Жизнью. А лучше наличными…

Плата жизнью.

Иная валюта не принимается.

Или на нее падали отсветы от дорожного зеркальца?..

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?