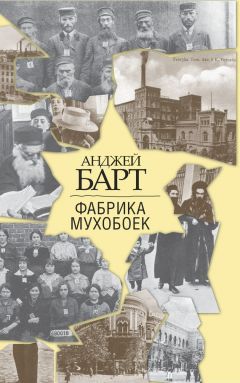

Текст книги "Фабрика мухобоек"

Автор книги: Анджей Барт

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

– Я не могу говорить за родителей. Ну а я… одно то, что я принимаю участие в борьбе, было для меня дороже жизни.

– В высшей степени достойная позиция, однако – прошу не забывать – в лодзинском гетто кое-кто остался в живых. Спасибо, что потрудились к нам прийти.

Обменявшись коротким рукопожатием с Давидом, Стефан Калушинер исчез так же быстро, как появился. Все были под большим впечатлением – никто не произнес ни слова. Защитник долго смотрел ему вслед, затем перевел взгляд на Давида.

– У меня есть еще вопрос. Если бы вы знали, что случится с теми, кто перебрался в Варшаву, вы бы так же радовались, что они наконец-то смогли наесться?

– Можно подумать, вам не известно, что такое голод! Уж не вы ли в гетто распределяли продовольствие? – Давид, кажется, начал нервничать. – И может, поэтому согласились защищать председателя? Я, чтобы наесться, готов был жизнью заплатить, притом сразу, проглотив последний кусок…

– Мне больно такое слышать. – Последние слова, похоже, задели Борнштайна. – Знай вы, как сложилась моя судьба, смерть в собственной постели показалась бы вам счастьем. Но я не сержусь, мне понятны ваши эмоции… Только, пожалуйста, подумайте хорошенько, прежде чем ответить на следующий вопрос. По-вашему, Румковский был виноват в том, что люди голодали? Вы не допускаете, что, создавая свое маленькое, образцово управляемое государство, он надеялся нас спасти? Ведь все мы жили надеждой.

– Я слишком молод, чтобы вообразить себя на месте господина председателя, однако не считаю, что благие намерения избавляют от необходимости быть порядочным человеком. Вы можете представить себе Моисея, приказывающего бросать еврейских детей под египетские колесницы, чтобы задержать погоню?

– Боюсь, что могу… – защитник произнес эти слова очень тихо, но они прозвучали как выстрел.

В зале раздались выкрики, которые судья оборвал, подняв палец.

– Что ж, мне остается только вас поблагодарить. Спасибо, что пришли. А над вашими словами о порядочности я еще подумаю. – Борнштайн протянул Давиду руку.

– У меня есть один вопрос, если можно, – сказал, видимо что-то вспомнив, обвинитель. – Когда разнеслась весть о том, что в Лодзь прибывают евреи из Вены, вы записали: «Говорят, это сплошь христиане и нацисты, в чьей родословной откопали бабушку-еврейку. Они еще создадут у нас в гетто антисемитский союз». Что вы имели в виду?

– Наверно, на меня повлияло общее к ним отношение… страх перед чужим миром. Достаточно было увидеть, как они одеты, какие у них чемоданы… Казалось, все до одного – богатеи, хотя это были самые обычные граждане цивилизованной страны. Я подумал: ну всё, они нас задавят…

– И что, этот мир действительно оказался страшным?

– Наоборот. Я потом ходил к ребятам из Чехословакии и Люксембурга. Интеллигентные, чистые, симпатичные, открытые… Общаться с ними было очень приятно. Больше всего их поразила грязь, они боялись подхватить какую-нибудь заразу. Я жалею, что не сумел познакомиться с этим миром поближе. С миром людей, которые вряд ли пожелали бы отправиться с председателем Румковским в Палестину.

– Думаете, именно из-за неприязни к ним председатель без колебаний внес их в свой список на депортацию? – спросил прокурор, мастерски изображая на лице равнодушие.

– Свидетель не вправе давать оценки подобного рода, – вмешался судья и встал. – Да он и не был лично знаком с подсудимым, так что вряд ли захочет даже строить предположения. А теперь позвольте мне оставить последнее слово за собой. Я буду краток: Давид Сераковяк, я был бы горд, будь я твоим отцом. Но у тебя уже есть отец, человек очень достойный. И все-таки разреши назвать тебя своим сыном – поверь, мне далеко не о каждом хочется так сказать…

– Только не труби об этом на всех углах, дружище! – крикнул Давиду кто-то из зала, и все рассмеялись.

– Хорошо, что вы еще способны шутить, господин Рубин, – беззлобно сказал судья. – А ты, Давид, уж поверь мне, навсегда останешься образцом, и не только для еврейских подростков.

Все мысли Марека сосредоточились на одном: чем в будущем заслужить подобную оценку? Однако в голову ничего не приходило, и он стал думать, как себя поведет, если когда-нибудь такие слова услышит. Ему бы хотелось, как Давиду, искренне удивиться, а еще хорошо бы у самых дверей обернуться и открыть рот, будто с намерением еще что-то сказать. Он так размечтался, что не услышал, как судья объявил перерыв до завтрашнего утра, и удивился, почему пани Регина потащила его к выходу.

Трудно поверить, но малый, с которым я договорился, сдержал обещание. Едва смерклось, мы с Дорой отправились на угол Млынарской; он уже ждал нас и издалека помахал ключом. Звали его Патрик; он производил приятное впечатление – похоже, без этого дурацкого капюшона кое-чего мог бы в жизни добиться.

– Бабка пошла ночевать к матери. И хорошо, наконец-то наговорятся…

Мы вошли в подворотню. На этот раз его дружки проводили нас жадными взглядами. Я даже подумал, не слишком ли много ему заплатил, о чем им, конечно, тут же стало известно, хотя, с другой стороны, время было еще не позднее, и ребята наверняка не ужинали. Наверху Патрик быстро отпер дверь и зажег в квартире свет. Комната была небольшая, а из-за скошенного потолка казалась еще меньше. Диван, сервант, шкаф времен Гомулки, чуть более новый телевизор, повсюду вышитые салфетки. Надо признаться, все сверкало чистотой. Дора немедленно выглянула в приотворенное окно. Я вручил Патрику вторую часть обещанной суммы. Он дважды пересчитал деньги – а было что считать. Сказал, что мы можем оставаться до утра, и спрятал деньги в карман. Не знаю почему – не мое это было дело, – я попросил его при расчете не забыть бабушку.

– А как же. Получит все, что ей причитается. Еще что-нибудь нужно?

Мы не ответили; тем не менее он не уходил. Заинтересовался висевшей на кончике крана в кухне каплей воды; я испугался, что он прямо сейчас, на моих глазах, примется менять прокладку, но ему всего-навсего хотелось пить. Он налил в стакан соку из бабушкиной банки, добавил воды, тщательно перемешал и долго пил маленькими глотками. Наконец выпил, но и не думал браться за дверную ручку. Сразу видно, что давно не навещал бабку; я мысленно осудил его, но, приглядевшись внимательнее, понял, что парню хочется выяснить, почему ему вдруг улыбнулась фортуна, а еще больше – что за этим кроется. Я и сам плохо себе это представлял, но мне понравилось, что он прилагает столько стараний, дабы разобраться в непонятной ситуации.

– Вы тут у бабки ничего не слямзите? – наконец спросил он.

– А у нее найдется что слямзить? – вежливо поинтересовался я. Он только засмеялся и, успокоившись, ушел.

– О чем он спрашивал? – Дора наконец отвернулась от окна.

– Любим ли мы Брамса – он его обожает.

Приятно было смотреть, как она, в свою очередь, глубоко задумалась.

– Интересно… а похож на любителя джаз-банда.

Маму не удавалось обмануть, когда он притворялся, что спит, а на самом деле собирался еще почитать под одеялом с фонариком. Она садилась на край кровати и, держа его за руку, сидела, пока он не засыпал. Когда мама умерла, отец даже за собой присмотреть не мог и в конце концов, перепутав дорогу домой, нарвался на выстрел из караульной будки. В приюте проверяли, заснули ли дети, но Марек так хорошо умел притворяться, что около его кровати никто никогда не останавливался. И сейчас он прикинулся, будто спит, но из деликатности, поскольку знал, что пани Регина, которая ему нравилась, так как не заставляла называть себя мамой, будет раздеваться. Он уже услышал жесткое шуршанье снимаемого жакета, а затем платья, и ждал, когда раздастся шелковистый шелест нижней юбки. Однако вместо этого оба услыхали негромкий стук в дверь. Марек не решился открыть глаза и продолжал делать вид, что спит. Пани Регина подошла к двери, а когда стук повторился, спросила, кто там.

– Я хочу поговорить о важном для вас деле. – Голос явно принадлежал мужчине, но знакомому или нет, Марек не разобрал.

– Я не могу открыть, мы заперты. – Пани Регина ответила так, как и он бы ответил.

– А вам бы хотелось открыть?

– Да, если дело действительно важное…

– В таком случае жду вас в ресторане…

Сразу же после этих слов Марек услышал скрип ключа в замочной скважине, а чуть погодя шелест верхней одежды. Интересно было, взглянет ли пани Регина на него перед уходом, но проверить это Марек не мог и убедил себя, что взглянула. Когда дверь за ней закрылась, он досчитал до ста и вскочил. Давно он не одевался так быстро и не двигался так беззвучно. Наверняка сейчас был похож на Свистящего Дэна – героя книги, за чтением которой его дважды застигали в приюте, и, если б не заступничество сестры Хелены, не обошлось бы без неприятностей. Именно после этой книги Марек решил стать писателем и, подобно ее автору, обзавестись по меньшей мере пятью псевдонимами; один, кстати, он уже придумал. Но сейчас ему было не до того: он все больше уподоблялся Дэну, и движения его стали сдержанными и целенаправленными. Сейчас Марек был высоким блондином с кольтом на поясе.

Он осторожно выглянул в коридор, застеленный кокосовой дорожкой. Везде царила тишина, горела только одна покрашенная красной краской лампочка, указывающая выход на лестницу. Марек бесшумно подошел к комнате человека, которому был всем обязан, легонько тронул ручку. Ручка не поддалась, зато он услышал звук, показавшийся ему слаще музыки. Это был размеренный храп: приглушенный бас становился все выше и заканчивался чуть ли не свистом. Так мог храпеть только ни в чем не повинный человек. У Марека точно выросли крылья. Он помчался к лестнице, затем свернул в коридор с красивыми картинами и остановился перед входом в чулан. Еще никогда он не брался за дверную ручку с такой надеждой… И надежда его не подвела: открылась не только первая дверь, но и вторая – на противоположной стене.

Коридоров суда он достиг, даже не запыхавшись. Пустые и слабо освещенные, они казались приветливыми и безопасными. Дверь в туалет была не заперта; войдя, Марек немедленно влез на подоконник. От фонаря за окном его отделяло приличное расстояние, но он все прекрасно видел, и лучше всего – дерево, листья которого шевелились на ночном ветру. Вот в чем можно было им позавидовать! Оставалось только открыть окно и поискать взглядом ближайшую водосточную трубу. Если труба окажется близко, он дойдет до нее по карнизу, а если далеко – попробует долететь. В Варшаве некий Шимек прятался на чердаке на арийской стороне, а когда в гетто началось восстание, полетел туда, притом с гранатой в руке. Марек не помнил, кто ему об этом рассказывал, да и какая разница… Осторожно, чтобы не свалиться с подоконника, он схватился за шпингалет. Тот легко повернулся, но окно даже не дрогнуло. Только тут Марек увидел, что рама забита большущими гвоздями. Он давно научился не показывать своих чувств – возможно, поэтому в приюте его и порекомендовали председателю. Однако сейчас, спрыгнув с подоконника, со всех сил пнул верно служивший ему приступкой мусорный ящик.

Возвращаться в постель не хотелось, и он пошел дальше по коридору, тихонько насвистывая и дергая все подряд ручки дверей, мимо которых проходил. Как ни странно, не заперта была только дверь зала, где судили пана председателя. От волнения перестав свистеть, Марек осторожно заглянул внутрь. Никого. Стараясь ничего не задеть, подошел к своему стулу и присел, с опаской ожидая, что вот-вот его заметят. Однако ничто не нарушало тишины, и Марек, осмелев, встал и направился к столику судьи. Ему пришла в голову идея разорвать бумаги, в которые судья часто заглядывал. Увы, на столике ничего не лежало, зато проектор стоял на своем месте. Фотографии тоже куда-то запрятали, но Марек знал, что делать. Выкрутив из проектора лампочку, он сунул ее под подушку, лежавшую на одном из стульев. Представил себе физиономию пана прокурора, когда тот на нее сядет… Следующей мыслью было: пора искать убежище в горах Невады.

Однако он не был бы настоящим ковбоем, если б не вспомнил про столовую, откуда тоже есть выход в бескрайние прерии, где листья шевелятся на ветру. И пошел туда, не спеша, ведя под уздцы коня. Издалека в тусклом свете столовой он разглядел две человеческие фигуры, и то были не индейцы. За одним из столиков сидела пани Регина; рядом мужчина, склонившись, целовал ей руку. Марек узнал прокурора. И еще больше порадовался, что засунул под подушку лампочку. Пани Регина встала, и он, не раздумывая, погнал коня в чулан, а оттуда прямиком в кровать. Когда она вошла в комнату и начала раздеваться, Дэн уже спал непритворным сном.

Нехорошо разглядывать чужую квартиру, но что мне оставалось, если Дора прилипла к окну, не спуская глаз с дома напротив? Я внимательно изучил портреты двух Римских Пап, из которых портрет поляка выгодно выделялся форматом и шириной рамки, и наклонился к серванту, где под стеклом стояли книги. Их было семь; это могло означать, что хозяйка квартиры родилась под счастливой звездой. Три тома «Кристин, дочь Лавранса», Малая энциклопедия здоровья и, вероятно, унаследованный от мужа учебник по резанию металлов, что хорошо говорило о старушке: значит, уважала супруга. Шестая книжка была обернута в серую бумагу – стало быть, истрепалась от частого чтения. Я загадал три названия и, чтобы себя проверить, осторожно отодвинул стекло. «Осторожно» не означало, что я не опрокинул выводок фарфоровых слоников. Я с испугом покосился на Дору, но она ничего не заметила. Как раз в ту минуту она разглядела в одном из окон знакомый буфет, некогда стоявший на кухне у Зингеров.

– А там, где сейчас зажегся свет, у меня жила подруга. Она училась в Гейдельберге и ужасно умничала. Но я ее любила… – Что будет дальше, я знал – судьба Ханы Вантуховой была мне известна из рассказов моей пражской приятельницы Виолы Фишеровой, – однако не перебивал Дору – не смел ей мешать, хотя мне не очень-то хотелось слушать, как Хана, когда ее мать умерла от голода, выбросилась из окна. Этажи в здешних домах невысокие, и она могла бы долго мучиться. Мне даже не хотелось услышать ставшие знаменитыми слова, обращенные к нагнувшемуся над ней солдату. Денис Хоппер, который в фильме «Настоящая любовь», чтобы не предать сына и получить желанную пулю, избежав пыток, сообщает Кристоферу Уокену, откуда взялись сицилийцы, по сравнению с Ханой был златоуст. Но застрелили-то ее, прежде чем она закончила фразу…

Мне удалось выстроить в ряд слоников, начиная с самого маленького, и достать обернутую в серую бумагу книгу. Названия я не угадал, даже близко. Ставя ее на место, я задел седьмую, самую тоненькую, и только тут заметил, что, со своим велюровым корешком, она не очень-то соответствует соседкам.

– «Une saison en enfer»! – Дора, безразличие которой ко всему, что я ей показывал в Лодзи, начало немного меня раздражать, вскочила со стула и кинулась ко мне. Вырвав книжку у меня из рук, она, не раскрывая, прижала ее к сердцу. – Это от папы, подарок ко дню рождения. Посмотри, что он мне написал… – Она провела пальцем по выведенным красивым почерком словам: «Любимой Доре от отца, который всегда придет на помощь, Прага, 1938». – Мне тогда исполнилось семнадцать. Папа сказал, что Рембо в этом возрасте перестал сочинять стихи… Так он меня предостерег – намекнул, что лучше вообще не писать стихи, чем писать плохие. Папа терпеть не мог дилетантства. Ни в чем…

Я уже знал, что нужно сделать.

– Мы купим эту книжку у владелицы, она наверняка охотно с ней расстанется.

Однако Дора отказалась.

– Эта женщина неспроста ее у себя держит, она ей, должно быть, дорога. Пускай остается тут. Вдруг ее внук, который так любит Брамса, тоже сочиняет стихи? А ты знаешь, что надпись сделана вот этим пером? Это тоже подарок, только от мамы… – Она вынула из выстланного темно-зеленым бархатом футляра изящное вечное перо. Чтобы сделать ей приятное, я долго его разглядывал.

А она вернулась к окну. Вела счет окнам, в которых зажигался свет, готовая рассказывать о каждом человеке, много лет назад повернувшем выключатель в той или иной квартире напротив. Мне не хотелось это слушать, я боялся, что – как не раз бывало – герои чужих историй заживут собственной жизнью, а я нуждался хотя бы в иллюзии, что владею ситуацией. А тут еще этот диван… Весьма, надо сказать, неудобный, и тем не менее я чувствовал, что, если немедленно не встану, засну, а это уж точно добром не кончится.

– Думаешь, мы друг в друга влюбились? – Вопрос неожиданный, но задан с самым что ни на есть серьезным видом.

– Как знать, вдруг это любовь с первого взгляда? – Ничего лучше я ей предложить не мог. Наверно, потому и произнес эти слова на чешском языке, которого не знал.

– Но ведь ничего этого не может быть.

– Да? В таком случае что мы здесь делаем? – Как и пристало параноику, я попытался сразить ее железной логикой. – Лучше не думай об этом. Закрой глаза. Расслабься… – Чтобы продемонстрировать ей, как это просто, я сам на минуту закрыл глаза.

Когда я их открыл, начинало светать. Доры в квартире не было.

Ей хотелось забыть услышанные ночью слова, но это оказалось нелегко. Тем более что, когда они с Мареком вошли в зал, Вильский, воспользовавшись отсутствием судьи, позволил им на минутку подсесть к Хаиму. Борнштайн явно был недоволен, хотя, казалось бы, должно было быть наоборот. Хаим тоже не выглядел осчастливленным – это, впрочем, она могла понять: муж был не из тех, кто готов мириться с унижением. Он всего-навсего похлопал ее по руке, вероятно, для поднятия духа. Марек не удостоился даже взгляда – Регина уговаривала себя, что Хаим просто жалеет мальчика.

Заседание началось с опозданием, а она мысленно вернулась к сегодняшнему завтраку. Мужчина с обвязанной шеей снова вежливо ей поклонился, и она наконец его узнала. Честно говоря, узнал Марек и со страхом прошептал его фамилию. Трудно было поверить, что за короткое время можно так измениться. Когда он, бодрый и загорелый, прощался с ними на станции, вид у него был, как у спортсмена. Задумавшись, Регина не сразу обратила внимание на свидетеля, которого судья неожиданно оборвал на полуслове:

– Господин Флегельсон, мне только что сообщили, что времени у нас в обрез. Позвольте, мы не станем выслушивать вашу трогательную историю. Кто-нибудь против? – Он посмотрел на скамью присяжных, где по крайней мере двое мужчин спали. Еще про одного что-либо сказать было трудно – возможно, он вообще не дышал. – Нет? В таком случае, господин Флегельсон, возвращайтесь туда, откуда вы к нам прибыли.

Регина знала этого Флегельсона, который сейчас не мог скрыть разочарования. Он всю жизнь был суфлером. По слухам, так получилось случайно. Флегельсон не сомневался, что станет великим трагиком, но однажды штатный суфлер заболел, и его попросили спасти спектакль. Потом он настолько преуспел в этой роли, что одна знаменитая актриса соглашалась выступать в Лодзи только при условии, что в суфлерской будке будет сидеть Флегельсон. Где же справедливость, подумала Регина, если даже здесь бедняге не позволяют себя показать? Неужели такому вот Флегельсону должно не везти до самого конца, каким бы этот конец ни был?

– А может, хотите послушать? – К счастью, судья тоже сообразил, что обидел суфлера. – Посидите с нами. Я вижу во втором ряду хорошее место, там вам будет удобно…

Флегельсон пригладил свою живописную шевелюру и обвел зал горящим взглядом, вероятно полагая, что всякий, кто видел на сцене великого Юлиуша Остерву[34]34

Юлиуш Остерва (1885–1947) – актер, режиссер, реформатор театра.

[Закрыть], заметит их поразительное сходство, после чего, не торопясь, горделиво, проследовал на указанное место. Так, может быть, справедливость все же существует, и это маленькое представление – награда за достойную жизнь Флегельсона? В душе Регины шевельнулась надежда.

– А сейчас мы расстаемся с большим миром Берлина, Праги и Вены, – сказал судья. – Фашисты уже требуют от гетто детей и больных.

– Да! – выкрикнул Вильский. – Надо отправить на верную смерть «маленькие сокровища», как любил называть детей их благодетель. Посмотрим, как он себя поведет…

– Протестую! Почему «на верную смерть»? Сомневаюсь, чтобы он это знал! – Борнштайн вскочил так стремительно, что чуть не опрокинул стул.

– В таком случае попрошу вашу честь защитить господина Румковского от его собственного защитника, который считает своего клиента умственно неполноценным, – обратился к судье Вильский.

– Господа, сейчас не время и не место для подобных шуток! – Судья ударил ладонью по столу, однако не очень сильно: ни одна из четырех пепельниц не подпрыгнула. – Продолжайте.

Вильский подошел к скамье присяжных.

– Как мы помним, здесь уже цитировались отрывки из речей обвиняемого. – Он заговорил достаточно громко для того, чтобы двое спящих заседателей, вздрогнув, выпрямились; третий даже не шелохнулся. – А сейчас я вам покажу нечто исключительное. В нашем распоряжении имеются кадры, снятые домашней кинокамерой. Никто этого фильма не видел, даже сам снимавший. Голос Хаима Румковского был записан с его согласия его же собственными архивистами. Я не поручусь за синхронность изображения и звука, но заверяю вас: мы видим и слышим председателя в тот самый исторический день…

Регина только сейчас заметила проектор, установленный около эпидиаскопа. Марек весь извертелся, да и она не на шутку встревожилась. Проектор застрекотал, и все увидели рыночную площадь, толпу и Хаима, разговаривающего со своим заместителем Якубовичем (он стоял спиной, но Регина узнала его по клетчатому пиджаку). Чуть погодя Хаим начал свою речь – Регина знала, чту он скажет. Дома она просила его не актерствовать, а произнести эти страшные слова как можно сдержаннее. Просить-то она могла… Он бурно жестикулировал, делал многозначительные паузы – несносная манера человека, обожающего выступать. Впервые ей пришло в голову, что муж неумен, когда он однажды признался, что сладкое чувство власти наполняет жизнь смыслом. Даже мелькнула мысль, что, возможно, она совершила ошибку, не отвергнув его ухаживаний в надежде спасти жизнь родителей и брата. И потому сейчас со злорадством смотрела на экран, где старый дурень гримасничал, и радовалась, что запись не искажает его визгливый голос.

« – На гетто обрушился страшный удар. От нас требуют отдать самое дорогое, что у нас есть: детей и стариков. У меня, к несчастью, собственных детей нет, поэтому лучшие годы жизни я посвятил чужим. Я и вообразить не мог, что буду своими руками возлагать жертвы на алтарь. Судьба распорядилась, чтобы сегодня я вас умолял: братья и сестры, отцы и матери, отдайте мне своих детей…»

Из микрофона донеслись рыдания людей, собравшихся на Стражацкой площади, но Регина и в зале услышала плач.

« – Вчера днем мы получили приказ депортировать из гетто двадцать тысяч человек. В противном случае, было сказано, немцы займутся этим сами. Перед нами встала дилемма: либо это сделаем мы, либо предоставим сделать им. Думая не о том, сколько погибнет, а о том, сколько удастся спасти, я и мои ближайшие сотрудники пришли к выводу: как это ни ужасно, мы обязаны взять ответственность на себя. Я должен провести эту кровавую операцию. Должен ампутировать конечности, чтобы спасти тело. Должен отнять у вас детей, потому что иначе вместе с ними погибнут еще многие. Я пришел не утешать вас, не снять тяжесть с души, нет, я пришел как вор, чтобы украсть у вас самое дорогое. Я не щадил сил, добиваясь отмены этого приказа, но меня не захотели слушать. Я ничего не добился, кроме одного: на детей старше десяти лет приказ не распространяется. Пусть это послужит хоть каким-то утешением…»

Все могли увидеть, как Хаим вытирает лоб носовым платком, который она положила ему в карман. Не надо было класть. Если бы, не найдя платка, вытер лоб ладонью, выглядел бы более искренним.

« – У нас в гетто много чахоточных, жить которым осталось несколько дней, от силы несколько недель, – продолжал он. – Не знаю, возможно, это дьявольский план, но я вынужден просить вас: отдайте этих больных! Здравый смысл подсказывает: спасать нужно тех, у кого есть шанс выжить, а не тех, кто так или иначе умрет. Каждый из нас продлевает жизнь обреченному ценой собственного здоровья, мы отдаем больному нашу пайку хлеба, пару кусков сахару, кусочек мяса, но его это не спасает, а мы теряем силы. Я понимаю, это благородные жертвы. Но когда передо мной стоит выбор – спасать больных или здоровых, – я не могу долго колебаться. Я велел врачам выдать всех неизлечимо больных, чтобы взамен сохранить жизнь тем, кто хочет и может жить…»

Теперь уже плач и стоны отчетливее слышались из зала.

« – Я понимаю, вас, матери, я вижу ваши слезы. Мне так же горько и тяжело, как и вам, отцы. Поверьте, сердце у меня разрывается. Со вчерашнего дня, когда мне объявили этот приказ, я в отчаянии; я разделяю вашу боль, я не знаю, где взять силы, чтобы это пережить. Одно только скажу: от нас потребовали двадцать четыре тысячи. По три тысячи в день на протяжении восьми дней, но мне удалось сократить эту цифру до двадцати тысяч; может быть, я выторгую еще немного, но лишь при условии, что заберут всех детей младше десяти лет. Поскольку детей и стариков всего тринадцать тысяч, придется пополнить квоту за счет больных. Мне трудно говорить, силы покидают меня. Умоляю вас: помогите мне провести эту акцию. Я содрогаюсь при мысли, что, упаси Бог, ее проведут другие…»

Сейчас, будь у нее такая возможность, она бы ушла и никогда не вернулась. Хаим на экране широко, жестом пророка, развел руки и выкрикнул, хотя именно эти слова она просила произнести шепотом:

« – Я простираю к вам руки и молю: отдайте жертвы в эти руки, чтобы уберечь себя от бо́льших жертв, чтобы спасти сто тысяч евреев…»

Воцарилась тишина, в которой было слышно, как шуршит пленка, но через минуту и она замерла. Как по команде, в зале снова стало светло. Лишь теперь Регина увидела, какое, несмотря ни на что, ее муж произвел впечатление. Плакали не только женщины, даже человек на скамье присяжных, которого она приняла за покойника, схватился за голову.

– Очень волнующе, но что это доказывает? – Регина видела, что спокойный тон дается Борнштайну нелегко: он украдкой глотнул несколько капель из маленького пузырька. – Прежде всего, что это трагедия человека, поставленного перед выбором, какого еще не знало человечество…

– Ты такое же чудовище, как он! – раздался крик в зале. Кричала женщина, чьи седые волосы не вязались с молодым лицом. – Ваша честь, полицейские силой вырывали у нас детей! Председатель им пообещал, что их собственных детей не тронут. Вон тут сидит один из этих мерзавцев… Посмотрите: даже глаз не опустит! – Женщина указала на молодого мужчину в пиджаке в рубчик.

– У меня детей не было! – Под устремленными на него взглядами мужчина побелел как полотно. – Мы только исполняли приказ. Другие полицейские тоже потеряли детей.

– Но их дети прожили на два года дольше! Моему Исеру было уже три года, он мог работать, а пришел этот негодяй с солдатами, и его забрали…

– Успокойся, Сара, – сказал судья. – И вы, в зале, тоже. Хотя бы делайте вид, что вы в обыкновенном суде, где есть правила, которые надо соблюдать.

Люди замолчали – главным образом, от удивления, откуда судье известно имя скромной портнихи Сары Грюншпан. Однако быстро нашелся смельчак, который решил, что в суматохе ему может повезти. Еще два-три человека уже открывали рот, но он всех опередил.

– Ваша честь, – негромко, но отчетливо попросил он, – разрешите выйти по нужде. Я сразу вернусь, обещаю.

– Нет такой нужды, чтоб нельзя было потерпеть, Даниэль. Лучше подумай, как ответить на вопрос, который тебе зададут. И вы все тоже!

Стало тихо, а Даниэль Левинский, наборщик «Утреннего голоса», обрадовавшись, что судья его знает, как и было велено, задумался.

– Продолжайте, господин адвокат, не то мы отсюда никогда не уйдем…

Регина поняла, что Борнштайн не терял времени даром. Пока шли эти перепалки, он, видимо, что-то придумал.

– Раз уж мы смотрим фильм, попрошу отмотать пленку назад…

Старичок, обслуживающий проектор, долго не мог найти нужное место.

– Вот здесь, пожалуйста, остановитесь. Чуть-чуть вперед. Спасибо, хорошо. Прошу всех внимательно посмотреть на экран. Видите неестественный блеск в глазу? Это слеза. Несомненно… Этот человек плачет.

– Какая там слеза – случайный блик, – раздраженно выкрикнул Вильский.

– Чистой воды слеза.

– Вам хочется, чтобы так было. Ладно, пускай. Я тоже попрошу немного перемотать пленку. В самом начале я заметил кое-что весьма характерное. Еще, еще… Вот здесь, перед тем, как он поднимется на трибуну. Прошу обратить внимание, с какой грацией наш Мордехай достает расческу и приглаживает волосы. Может ли человек, который через минуту заплачет, думать о своей прическе?

– Это непроизвольный жест человека, который через минуту взойдет на эшафот. Кто знает, господин прокурор, не захотелось ли бы вам, окажись вы в подобной ситуации, причесаться или просто чем-нибудь занять руки… – Борнштайн еще не договорил, но Регина уже поняла, на что он рассчитывает. И не ошиблась: в зале захихикали, а прокурор нервно потер лысину. – Господин председатель заплакал, потому что дети были смыслом его жизни. Полагаю, всем вам известно, что, будь это возможно, он с радостью отдал бы руку за спасение хотя бы одного ребенка.

– Это вы так полагаете. Когда председателю юденрата в соседней Здунской Воле приказали доставить для отправки на смерть тысячу евреев, он сказал, что может привести только четверых: себя самого, свою жену и двоих детей. И за это поплатился не рукой, а жизнью.

– Благородный поступок… но чем это помогло евреям из Здунской Воли?

– Все погибли – так же, как евреи из лодзинского гетто, где не благородство правило бал, а подлость.

– Ваша честь, запретите обвинителю оскорблять человека, которому он в подметки не годится. Благодаря своему прагматизму господин председатель – единственный в мире! – сумел тогда спасти семьдесят тысяч евреев. Он их благодетель. И эту очевидную истину не могут опровергнуть даже злейшие его враги.

– Позвольте, ваша честь, задать вопрос Етле Яблонской, хоть она и не была заявлена в качестве свидетеля. Вон та женщина в черной кофте… в предпоследнем ряду… – Обвинитель на кого-то указывал рукой.

– Задавайте, только покороче. – Судья облокотился на стол и обхватил голову руками. То ли о чем-то задумался, то ли отгородился от происходящего.

– Госпожа Яблонская, вы были на Лагевницкой, когда гестаповцы пришли в больницу за детьми и больными, отдать которых так красноречиво просил правитель гетто…

– Протестую! Называя господина председателя правителем гетто, обвинение ставит его на одну доску с немецкими властями, – вмешался Борнштайн.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?