Текст книги "Мой муж – Федор Достоевский. Жизнь в тени гения"

Автор книги: Анна Достоевская

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Свадьба была назначена в семь часов, а к шести за мною должен был приехать племянник Федора Михайловича – Федор Михайлович младший, которого мой жених выбрал своим шафером.

К шести часам собрались мои родные, все было готово, но шафер не приезжал, не привозили и сына П. М. Ольхина – мальчика, который должен был нести предо мною образ. Я уже начинала сильно беспокоиться; мне представилось, что Федор Михайлович заболел, и я жалела, что не послала днем узнать о его здоровье.

Наконец, уже в семь часов Федор Михайлович младший поспешно вошел в комнату и заторопил меня:

– Анна Григорьевна, вы готовы, поедемте! Ради бога, поедемте скорее! Дядя уже в церкви и страшно беспокоится, приедете ли вы? Мы до вас ехали более часу, да назад придется ехать не менее. Подумайте, как измучается за эти два часа Федор Михайлович!

– Но ведь мальчика еще не привезли, – сказала я.

– Поедемте без мальчика, только бы поскорее успокоить Федора Михайловича.

Меня благословили, мы с мамой обнялись, и меня закутали в шубу. В последнюю минуту появился и хорошенький мальчик Костя, одетый в красивый русский костюм.

Мы вышли. На лестнице стояло много народу. Все жильцы наших домов пришли меня проводить. Одни целовали меня, другие жали руку, все громко желали счастья, а сверху кто-то сыпал на меня хмель, обещавший, по примете, мне «жить богато». Я была очень тронута такими сердечными проводами. Мы сели в карету и быстро поехали. Только через несколько минут мы с сестрой заметили, что маленький Костя сидит без шубы и шапочки. Мы испугались, что мальчик простудится. Я прикрыла его своим широким салопом, и он немного погодя крепко уснул.

Подъехали к Измайловскому собору. Шафер завернул сонного Костю с головою в свою теплую шинель и понес его по высокой лестнице в церковь. Я же с помощью лакея вышла из кареты и, закрыв фатою образ, вошла в собор. Завидев меня, Федор Михайлович быстро подошел, крепко схватил меня за руку и сказал:

– Наконец-то я тебя дождался! Теперь уж ты от меня не уйдешь!

Я хотела ответить, что и не предполагала уходить, но, взглянув на него, испугалась его бледности. Не дав ответить мне ни слова, Федор Михайлович быстро повел меня к аналою. Началось венчание.

Церковь была ярко освещена, пел прекрасный хор певчих, собралось много нарядных гостей, но обо всем этом я узнала уже потом, из рассказов; до половины обряда я была в каком-то тумане, машинально крестилась и чуть слышно отвечала на вопросы священника. Только после причащения голова моя прояснилась, и я начала горячо молиться. После венчания и благодарственного молебна начались поздравления. Потом муж мой повел меня расписываться в какой-то книге.

На этот раз «мальчика с образом» одели, и мы отправились на нашу новую квартиру. Костя по дороге не заснул, но, злодей, потом рассказывал, что «дядя и тетя дорогой все целовались».

Когда мы приехали, все гости были уже в сборе. Мама и мой посаженый отец торжественно нас благословили. Начались поздравления с бокалами шампанского. Все, присутствовавшие на венчании и меня не знавшие, очень удивились, когда вместо бледной и серьезной девушки, которую только что видели в церкви, перед ними явилась румяная, жизнерадостная и сияющая счастьем «молодая». Федор Михайлович тоже весь сиял. Он подводил ко мне своих друзей, знакомил и говорил:

– Посмотрите, какая она у меня прелестная! Она у меня – чудесный человек! У нее золотое сердечко! – и прочие похвалы, которые меня страшно конфузили. Затем представил меня дамам и очень был доволен, что я каждой сумела сказать что-нибудь любезное и им, видимо, понравилась.

В свою очередь, я подводила мужа к своим друзьям и родным и была счастлива, замечая то чарующее впечатление, которое он на них производил.

Федор Михайлович любил широко угощать, а потому шампанского, конфект и фруктов было в изобилии.

Только в двенадцатом часу гости разъехались, и мы долго сидели вдвоем, вспоминая подробности этого чудного для нас дня.

Часть третья. Первое время семейной жизни

I. 1867 год

Недели через две после свадьбы кто-то из знакомых сообщил нам, что в «Сыне отечества» (№ 34, февраль 1867 г.) появилась статья о Федоре Михайловиче под названием «Женитьба романиста». Мы достали этот номер газеты и прочли следующее сообщение:

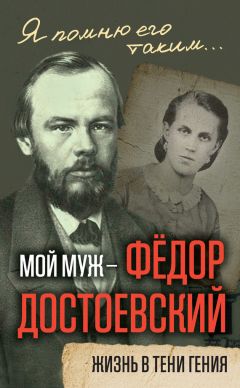

Портрет А. Г. Достоевской (Сниткиной). Фотография отредактирована А. Сдобниковым. 1863 г.

«Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского»

(Л. Н. Толстой)

«Петербургский корреспондент газеты “Nord” пишет: “У нас много говорят об одной женитьбе в нашем литературном мире, которая устроилась довольно странным образом. Один из самых известных наших романистов, немного рассеянный и не отличающийся большой аккуратностью в исполнении обязательств, заключаемых им с издателями его сочинений, вспомнил в конце ноября, что к 1 декабря он должен написать роман, по крайней мере, в двести страниц, а в противном случае подвергнется платежу значительной неустойки. Что тут было делать? Правда, сюжет был уже найден, главные сцены выдуманы, но при всем том не написано ни одной строки, а до рокового срока оставалась одна лишь неделя. По совету одного из друзей наш автор, чтобы облегчить свой труд, пригласил к себе стенографа и стал диктовать ему свой роман, шагая взад и вперед по своему кабинету и беспрестанно расправляя свои длинные волосы, как бы в надежде выжать из них новые мысли. Я забыл вам сказать, что стенограф, приглашенный автором, была девица, пропитанная насквозь современными идеями, хотя не нигилистка, и умевшая составить себе независимое положение своими трудами. Мучась над приискиванием новых мыслей, г. X. (мы обозначим этой буквой фамилию романиста) почти не заметил, что его сотрудница была молода и замечательно хороша собой. Первые дни работа шла как нельзя лучше, но по мере приближения к развязке стали возникать затруднения. Герой романа был вдовец, уже не молодых лет и не красавец, и влюблен в молодую хорошенькую женщину. Надобно было кончить роман какой-нибудь естественной развязкой, без самоубийства и пошлых сцен. Мысли не шли на ум автору, его длинные волосы уже начинали значительно страдать от этого, а между тем до окончания романа оставалось только два дня. Он уже стал было приходить к убеждению, что лучше заплатить неустойку, как вдруг его сотрудница, до тех пор исполнявшая молча обязанности стенографа, решила посоветовать романисту довести свою героиню до сознания, что она разделяет внушенную ею любовь.

– Но это совершенно неестественно! – воскликнул автор, – подумайте только, что герой – старый холостяк, подобный мне, а героиня – во всем блеске красоты и молодости… как вы, например.

На это стенографша возразила, что мужчина пленяет женщину не наружностью своею, а умом, талантом и проч. и проч. В конце концов, предложенная ею развязка была принята, и роман окончен к сроку. В последний день этих занятий г. X. попросил, немного взволнованным голосом, дозволения прийти к прекрасной стенографше, чтобы благодарить ее. Она согласилась.

– Так я приду к вам завтра? – сказал X.

– Нет, если можно, то приходите послезавтра, – отвечала она. Романист явился в назначенное время и после второй чашки кофе рискнул объясниться в любви. Объяснение было принято благосклонно.

– Зачем же, – спросил г. X., – вы не пожелали принять меня вчера? Вы и осчастливили бы меня одним днем раньше.

– Потому, – отвечала ему, краснея, стенографша, – что вчера я ждала к себе подругу, которая гораздо лучше меня, и боялась, чтобы она не заставила вас переменить намерение. – Романист был приведен в восторг этим наивным признанием, доказавшим ему, что его действительно любят.

Не подумайте, впрочем, чтобы этот роман кончился развязкой, которую в России называют гражданским браком. Напротив, эта чета была обвенчана на днях в местной приходской церкви”».

Мы с мужем очень посмеялись над этой статейкой, и Федор Михайлович выразил мысль, что, судя по пошловатому тону рассказа, дело не обошлось без А. П. Милюкова, хорошо знавшего привычки мужа[39]39

Дружественные отношения Достоевского с А. П. Милюковым, педагогом и писателем, завязались еще в 40-е годы; не прервались они и после возвращения Достоевского из ссылки.

[Закрыть]. (Диктуя, Федор Михайлович действительно любил прохаживаться по комнате, а в затруднительных случаях теребил свои длинные волосы.)

II

Время до Великого поста прошло в какой-то веселой суматохе: мы делали «свадебные визиты» как к моим родным, так и к родным и знакомым Федора Михайловича. Родные приглашали нас на обеды и вечера, да и везде поздравляли «молодых» шампанским. Таково было обыкновение в те времена, и мне кажется, за всю остальную жизнь я не выпила столько бокалов шампанского, как в эти десять дней. Подобные поздравления имели печальное последствие и причинили мне первое тяжкое горе в моей брачной жизни. Именно: с Федором Михайловичем случились в один и тот же день два припадка эпилепсии, и, что поразительно, случились не ночью, во сне, как почти всегда бывало, а днем, наяву. Вот как это произошло.

В последний день Масленицы мы обедали у родных, а вечер поехали провести у моей сестры. Весело поужинали (тоже с шампанским, как и давеча), гости разъехались, а мы остались посидеть. Федор Михайлович был чрезвычайно оживлен и что-то интересное рассказывал моей сестре. Вдруг он прервал на полуслове свою речь, побледнел, привстал с дивана и начал наклоняться в мою сторону. Я с изумлением смотрела на его изменившееся лицо. Но вдруг раздался ужасный, нечеловеческий крик, вернее, вопль, и Федор Михайлович начал склоняться вперед. В то же время раздался громкий крик моей сестры, сидевшей рядом с моим мужем. Она вскочила с кресла и с истерическими рыданиями выбежала из комнаты. Мой зять бросился за нею.

Впоследствии мне десятки раз приходилось слышать этот «нечеловеческий» вопль, обычный у эпилептика в начале приступа. И этот вопль меня всегда потрясал и пугал. Но тогда, к моему удивлению, я в эту минуту нисколько не испугалась, хотя видела припадок эпилепсии в первый раз в жизни. Я обхватила Федора Михайловича за плечи и силою посадила на диван. Но каков же был мой ужас, когда я увидела, что бесчувственное тело моего мужа сползает с дивана, а у меня нет сил его удержать. Отодвинув стул сгоревшей лампой, я дала возможность Федору Михайловичу опуститься на пол; сама я тоже опустилась и все время судорог держала его голову на своих коленях. Помочь мне было некому: сестра моя была в истерике, и зять мой и горничная хлопотали около нее. Мало-помалу судороги прекратились, и Федор Михайлович стал приходить в себя; но сначала он не сознавал, где находится, и даже потерял свободу речи: он все хотел что-то сказать, но вместо одного слова произносил другое, и понять его было невозможно. Только, может быть, через полчаса нам удалось поднять Федора Михайловича и уложить его на диван. Решено было дать ему успокоиться, прежде чем нам ехать домой. Но, к моему чрезвычайному горю, припадок повторился через час после первого, и на этот раз с такой силою, что Федор Михайлович более двух часов, уже придя в сознание, в голос кричал от боли. Это было что-то ужасное! Впоследствии двойные припадки бывали, но сравнительно редко, а на этот раз доктора объяснили чрезмерным возбуждением, которое было вызвано шампанским, выпитым Федором Михайловичем во время наших свадебных визитов и устроенных в честь «молодых» обедов и вечеров. Вино чрезвычайно вредно действовало на Федора Михайловича, и он никогда его не пил.

Пришлось нам остаться ночевать у моей сестры, так как Федор Михайлович чрезвычайно обессилел, да и мы боялись нового припадка. Какую ужасную ночь я провела тогда! Тут я впервые увидела, какою страшною болезнью страдает Федор Михайлович. Слыша его не прекращающиеся часами крики и стоны, видя искаженное от страдания, совершенно не похожее на него лицо, безумно остановившиеся глаза, совсем не понимая его несвязной речи, я почти была убеждена, что мой дорогой, любимый муж сходит с ума, и какой ужас наводила на меня эта мысль!

Но, славу богу, Федор Михайлович, проспав несколько часов, настолько оправился, что мы могли уехать домой. Но то удрученное и подавленное настроение, которое всегда наступало после припадка, продолжалось более недели. «Как будто я потерял самое дорогое для меня существо в мире, точно я схоронил кого, – таково мое настроение», – так всегда определял Федор Михайлович свое послеприпадочное состояние. Этот двойной припадок навсегда остался тяжелым для меня воспоминанием.

В течение этой же печальной недели начались и те неприятности и недоразумения, которые так отравили первые недели нашего брака и заставляют меня вспоминать наш «медовый месяц» с грустным и досадным чувством.

Чтобы было понятнее, я опишу строй новой для меня жизни: Федор Михайлович, привыкший работать по ночам, не мог рано уснуть и читал ночью, а потому поздно вставал. Я же к девяти часам была готова и шла с кухаркой на Сенную за покупками.

Надо правду сказать, выходя замуж, я была преплохою хозяйкой. Семь лет гимназии, высшие, а затем стенографические курсы – когда же было научиться хозяйству? Но, сделавшись женою Федора Михайловича и зная его материальные средства, я дала слово и себе, и ему, что научусь хозяйничать, и, смеясь, уверяла, что сама буду ему печь пироги, которые он так любил. Я даже уговорила его нанять «дорогую», по тогдашним ценам, кухарку, в двенадцать рублей, чтобы поучиться у нее кулинарному искусству.

Возвращаясь к одиннадцати часам, я почти всегда заставала у себя Катю Достоевскую, племянницу Федора Михайловича. Это была прехорошенькая девочка лет пятнадцати, с прекрасными черными глазами и двумя длинными белокурыми косами за спиной. Ее мать, Эмилия Федоровна, несколько раз говорила мне, что Катя меня полюбила, и выражала желание, чтобы я имела на нее влияние. На столь лестный для меня отзыв я могла ответить только приглашением бывать у меня как можно чаще. Так как у Кати не было постоянных занятий и дома было скучно, то она и приходила к нам прямо с утренней прогулки: это ей было тем удобнее, что жили они от нас в пяти минутах расстояния. К двенадцати часам к Павлу Александровичу приходил Миша Достоевский, племянник Федора Михайловича, семнадцатилетний юноша, тогда изучавший игру на скрипке и по дороге из консерватории домой заходивший к нам. Конечно, я оставляла его завтракать. Заглядывал к нам часто и Федор Михайлович младший, превосходный пианист. С двух часов начинали приходить друзья и знакомые Федора Михайловича. Они знали, что у него теперь нет срочной работы, а потому считали возможным чаще его навещать. К обеду часто являлась Эмилия Федоровна, приходил брат Николай Михайлович, приезжала сестра Александра Михайловна Голеновская и ее добрый муж Николай Иванович. Обедавшие обыкновенно оставались весь вечер до десяти-одиннадцати часов. Таков был порядок изо дня в день, и чужие, и родные у нас не переводились.

Я сама выросла в патриархальной и гостеприимной семье, но гости у нас бывали по воскресеньям и праздничным дням, а это наступившее «сплошное» гостеприимство, когда я с утра до вечера должна была «угощать» и «занимать», было для меня очень тягостно, тем более что молодые Достоевские и пасынок не подходили ко мне ни по летам[40]40

Неточно. Как указывает дальше сама Анна Григорьевна, пасынок Достоевского, П. А. Исаев, был лишь на несколько месяцев моложе ее.

[Закрыть], ни по моим тогдашним стремлениям. Напротив того, чрезвычайно занимательны были для меня друзья и литераторы, знакомые Федора Михайловича: Майков, Аверкиев, Страхов, Милюков, Долгомостьев[41]41

Переводчик и журналист Иван Григорьевич Долгомостьев являлся постоянным сотрудником журналов Достоевского «Время» и «Эпоха», одним из самых страстных фанатичных сторонников «почвеннического» направления.

[Закрыть] и другие. Литературный мир был мне доселе неизвестен, и я им страшно интересовалась: так хотелось поговорить с ними, поспорить, может быть, а главное, послушать, послушать… К сожалению, это удовольствие мне редко доставалось: видя скучающие лица наших молодых людей, Федор Михайлович шептал мне: «Голубчик, Анечка, ты видишь, им скучно, уведи их, займи их чем-нибудь». И я придумывала предлог, чтобы их увести, и скрепя сердце принималась их «занимать».

Раздражало меня и то, что благодаря постоянному присутствию гостей я не имела времени заняться любимыми работами, и это было для меня большим лишением; с досадой вспоминала я, что за целый месяц не прочла ни одной книги, не занималась регулярно стенографией, которую я хотела изучить до тонкости.

Но всего обиднее для меня было то, что из-за постоянных гостей совершенно не находилось времени, чтобы мне побыть одной с моим дорогим мужем. Если в течение дня мне удавалось урвать минутку и прийти к нему в кабинет посидеть, то тотчас кто-нибудь входил или меня вызывали по хозяйственным делам. О столь ценимых нами вечерних беседах нам приходилось забыть, потому что к вечеру от бестолково проведенного дня, множества посещений и разговоров и Федор Михайлович, и я чрезвычайно уставали, и меня тянуло заснуть, а Федора Михайловича – к интересной книге, за которой можно было отдохнуть.

III. Домашние враги

Но возможно, что со временем я и примирилась бы со строем нашей жизни и отвоевала бы себе некоторую свободу и время для любимых занятий, если бы не присоединились неприятности со стороны родственников Федора Михайловича. Невестка его, Эмилия Федоровна Достоевская, была добрая, но недалекая женщина. Видя, что после смерти ее мужа Федор Михайлович принял на себя заботы о ней и ее семье, она сочла это его обязанностью и была очень поражена, узнав, что Федор Михайлович хочет жениться. Отсюда ее неприязненный тон ко мне, когда я была невестой. Но когда свадьба наша состоялась, Эмилия Федоровна примирилась с совершившимся фактом, и обращение ее со мной стало любезнее, особенно когда она увидела, что я так внимательна к ее детям. Бывая у нас почти ежедневно и считая себя отличной хозяйкой, она постоянно давала мне советы по хозяйству. Возможно, что это происходило от доброты душевной и желания принести мне пользу, но так как ее наставления делались всегда при Федоре Михайловиче, то мне было не совсем приятно, что в глазах его так настойчиво выставлялись моя нехозяйственность и небережливость. Но еще неприятнее для меня было то, что она постоянно ставила мне в пример во всем первую жену Федора Михайловича, что было довольно бестактно с ее стороны.

Но если постоянные наставления и слегка покровительственный той Эмилии Федоровны были для меня неприятны, то уж совсем нестерпимыми казались мне те дерзости и грубости, которые позволял себе в отношении меня Павел Александрович.

Выходя замуж, я, конечно, знала, что пасынок Федора Михайловича будет жить с нами. Кроме того что средств не хватало на его отдельное житье, Федору Михайловичу хотелось иметь на него влияние, пока не установится его характер. По молодости лет мне не представлялось неприятным это пребывание совсем чужого для меня человека в новой моей семье. К тому же я думала, что Федор Михайлович любит своего пасынка, привык к нему и что для него тяжело будет с ним расстаться, а потому и не хотела настаивать на отдельном его житье. Напротив, мне казалось, что присутствие моего сверстника[42]42

Павел Александрович был на несколько месяцев меня моложе. – Прим. А. Г. Достоевской.

[Закрыть] только оживит дом, что он ознакомит меня с привычками Федора Михайловича (многое из них было мне неизвестно), и таким образом мне придется не очень нарушить привычную для него жизнь.

Не скажу, чтобы Павел Александрович Исаев был глупый или недобрый человек. Главная его беда заключалась в том, что он никогда не умел понимать своего положения. Привыкнув с детства видеть от всех родных и друзей Федора Михайловича доброту и любезность, он принимал это как должное и никогда не понимал, что это дружелюбное к нему отношение проявляется не столько ради его самого, сколько ради Федора Михайловича. Вместо того чтобы ценить и заслужить любовь расположенных к нему лиц, он поступал так необдуманно, относился ко всем так небрежно и свысока, что только огорчал и раздражал этим людей[43]43

Приведу характеризующий Павла Александровича случай. Когда мы вернулись из-за границы, Павел Александрович стал просить Федора Михайловича устроить его на службу в Волжско-Камский банк. Федор Михайлович просил об этом Евг. Ив. Ламанского, и Павел Александрович получил место сначала в Петербурге, а потом в Москве. Здесь он многим в банке наговорил о том, что его «отец» Достоевский дружен с Ламанским и что вообще у него большие связи. Как-то Ламанскому, проездом через Москву, случилось посетить Волжско-Камский банк. Как управляющий Государственным банком Е. И. Ламанский представлял собою большую финансовую силу, и его торжественно встретили в банке. Узнав о его приезде, Павел Александрович отправился в залу, где собрались директора, подошел к Ламанскому, протянул ему руку и произнес: «Здравствуйте, Евгений Иванович, как поживаете? Вы меня, кажется, не узнали? Я – сын Достоевского. Вы меня видали у папа». – «Извините, я вас не узнал, вы очень изменились», – ответил Ламанский. «Дело к старости идет, – рассмеялся Павел Александрович, – да и вы, батенька, изменились порядочно!» – и при этом самым любезным образом похлопал Ламанского по плечу. Ламанский покоробился, но, как вежливый человек, спросил, как здоровье Федора Михайловича. «Ничего, скрипит себе старикашка!» – ответил Павел Александрович. Тут уж Ламанский не выдержал и отвернулся. Можно себе представить, как этот бесцеремонный поступок Павла Александровича повлиял на мнение его начальства. – Прим. А. Г. Достоевской.

[Закрыть]. Особенно много неприятностей перенес от Павла Александровича (ради Федора Михайловича, конечно) глубокоуважаемый Аполлон Николаевич Майков, старавшийся в хорошую сторону направить его мысли и поступки, но, к сожалению, безуспешно.

Точно так же небрежно и свысока относился он и к своему отчиму, хотя постоянно называл его «отцом», а себя «сыном» Достоевского. Сыном Федора Михайловича он не мог быть потому, что родился в 1845 году[44]44

П. А. Исаев родился в 1846 г.

[Закрыть] в Астрахани, а Федор Михайлович до 1849 года не выезжал из Петербурга[45]45

В июле 1842 г. и летом 1846 г. Ф. М. Достоевский ездил в Ревель к М. М. Достоевскому.

[Закрыть].

Живя с двенадцати лет у Федора Михайловича и видя его к себе доброту, Павел Александрович был глубоко убежден, что «отец» должен жить исключительно для него, для него же работать и доставлять деньги; сам же он не только не помогал Федору Михайловичу в чем-либо и не облегчал ему жизнь, но, напротив, своими необдуманными поступками и легкомысленным поведением часто его очень раздражал и даже доводил, как говорили близкие, до припадка. Самого Федора Михайловича Павел Александрович считал «отжившим стариком», и его желание личного счастья казалось ему «нелепостью», о чем он открыто говорил родным. На меня у Павла Александровича сложился взгляд как на узурпатора, как на женщину, которая насильно вошла в их семью, где доселе он был полным хозяином, так как Федор Михайлович, будучи занят литературной работой, конечно, не мог заниматься хозяйством. При таком взгляде понятна злоба его на меня. Не имея возможности помешать нашему браку, Павел Александрович решил сделать его для меня невыносимым. Весьма возможно, что всегдашними своими неприятностями, ссорами и наговорами на меня Федору Михайловичу он рассчитывал поссорить нас и заставить нас разойтись. Неприятности со стороны Павла Александровича были небольшие каждая сама по себе, но они были бесчисленны, и так как я знала, что они делаются с намерением меня рассердить и оскорбить, то я, конечно, не могла не обращать внимания и не раздражаться. Например, Павел Александрович взял привычку каждое утро посылать куда-нибудь горничную: то купить папирос, то доставить письмо приятелю и дождаться ответа, то отнести портному и т. п., и почему-то приходилось посылать очень далеко от нашей квартиры, так что бедная Федосья[46]46

Эта Федосья была страшно запуганная женщина. Она была вдовой писаря, допившегося до белой горячки и без жалости ее колотившего. После его смерти она осталась с тремя детьми в страшной нищете. Кто-то из родных рассказал об этом Федору Михайловичу, и тот взял ее в прислуги со всеми ее детьми: старшему было одиннадцать лет, девочке – семь, а младшему – пять. Федосья со слезами на глазах рассказывала мне, еще невесте, какой добрый Федор Михайлович. Он, по ее словам, сидя ночью за работой и заслышав, что кто-нибудь из детей кашляет или плачет, придет, закроет ребенка одеялом, успокоит его, а если это ему не удастся, то ее разбудит. Эти заботы о ее детях и я видела, когда мы поженились. Так как Федосье несколько раз случалось видеть припадки Федора Михайловича, то она страшно боялась и припадков, и его самого. Впрочем, она всех боялась: и Павла Александровича, на нее кричавшего, и, кажется, даже меня, которую никто не боялся. У Федосьи, когда она выходила на улицу, всегда был зеленый драдедамовый платок, тот самый, который упоминается в романе «Преступление и наказание» как общий платок семьи Мармеладовых. – Прим. А. Г. Достоевской.

[Закрыть] хоть и была легка на ногу, но опаздывала к вставанию Федора Михайловича и не успевала убрать его кабинет. Федор Михайлович был чрезвычайный любитель чистоты и порядка, а потому сердился, если находил кабинет неприбранным. Делать нечего, приходилось мне самой брать щетку и убирать его кабинет. Застав меня раз за этим занятием, Федор Михайлович сделал мне реприманд, сказав, что это дело Федосьи, а не мое. Когда Федосья отказывалась идти куда-нибудь далеко по делу Павла Александровича, говоря, что ей надо убрать комнаты, иначе, пожалуй, «забранит барыня», то он ей говорил, не стесняясь тем, что я сижу в соседней комнате:

– Федосья! Кто здесь хозяин: я или Анна Григорьевна? Ты понимаешь? Ну, так отправляйся, куда посылают!

На мелкие каверзы Павел Александрович был неистощим: то выпьет сливки перед выходом Федора Михайловича в столовую, и приходится покупать их на скорую руку в лавочке и, конечно, плохие, а Федору Михайловичу – ждать своего кофе. То перед самым обедом съест рябчика, и вместо трех подается два, и их не хватает. То во всем доме исчезнут спички, хотя вчера еще было несколько коробок. Все эти недочеты страшно раздражали Федора Михайловича, и он кричал на Федосью, а Павел Александрович, наделавший эти беспорядки, пожимал плечами и говорил: «Ну, папа, когда хозяйством заведовал я, этих беспорядков не было!» Выходило так, что виновата в них я, вернее, моя бесхозяйственность.

У Павла Александровича была своя тактика: в присутствии Федора Михайловича он был ко мне необыкновенно предупредителен: передавал мне тарелки, бегал звать прислугу, поднимал салфетку, если я ее роняла, и пр. и пр. Федор Михайлович даже заметил раза два, что присутствие женского элемента и в особенности мое (с Достоевскими, с Катей и Эмилией Федоровной он обходился запанибрата) благодетельно действует на Павла Александровича, и манеры его мало-помалу исправляются.

Но достаточно было уйти Федору Михайловичу из комнаты, как Павел Александрович изменял свое обращение ко мне. То он делал мне при посторонних нелестные замечания по поводу моего хозяйничанья и уверял, что прежде все было в порядке. То говорил, что я трачу слишком много денег, а деньги будто бы у нас «общие». То он изображал из себя жертву семейного деспотизма: он начинал разговор о тяжелом положении «сироты», который до сей поры жил счастливо в семействе и считался главным лицом. И вдруг чужой человек (это я-то, жена?) вторгается в дом, рассчитывает приобрести влияние и занять первое место в семье. Новая хозяйка начинает преследовать «сына», делать ему неприятности, мешать ему жить. Даже обедать он не может спокойно, зная, что за каждым куском, который он ест, следит негодующий подозрительный взор хозяйки. Что он вспоминает прежние счастливые годы и надеется, что они вернутся, что он не уступит своего влияния на «отца» и т. д. и т. д. Молодые Достоевские не умели за меня заступиться, а старшие поднимали его на смех, но этим и ограничивалась их защита.

Чтобы не уступить мне своего влияния на «отца», Павел Александрович стал почти каждое утро ходить в кабинет Федора Михайловича, как только он придет читать свою газету. Иногда случалось, что тотчас слышался окрик Федора Михайловича, и Павел Александрович выскакивал из кабинета, слегка сконфуженный, говоря, что «отец» занят и он не хочет ему мешать. В другие разы он просиживал долго, возвращался с торжествующим видом и тотчас начинал что-нибудь приказывать трепещущей Федосье. Мне же после этих бесед Федор Михайлович всегда говорил: «Анечка, полно ссориться с Пашей, не обижай его, он добрый юноша!» Когда я спрашивала, чем же я обидела «Пашу» и на что он жалуется, Федор Михайлович отвечал, что «это такие все пустяки, что слушать их – уши вянут», но что он просит моего снисхождения к «Паше».

Рабочий кабинет Ф. М. Достоевского в последней квартире в Санкт-Петербурге. 1881 г.

«Его талант принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг. Много, в продолжение его поприща, явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы»

(В. Г. Белинский)

Меня иногда спрашивали: неужели я, выслушивая ежедневные дерзости и грубости Павла Александровича, видя его бесцеремонное к себе отношение, зная, что он наговаривает на меня Федору Михайловичу, – я все молчала и не умела поставить Павла Александровича на настоящее ему место? Да, молчала и не умела! Не надо забывать, что хоть мне и стукнуло двадцать лет, но в житейском отношении я была совершенный ребенок. Я провела мою немноголетнюю пока жизнь в хорошей, ладной семье, где не было никаких осложнений, никакой борьбы. Поэтому некорректные поступки Павла Александровича в отношении меня изумляли, обижали и огорчали меня, но я, на первых порах, не сумела ничего сделать, чтобы их предотвратить. Да, кроме того, у Павла Александровича была особая манера: наговорить мне неприятностей и тотчас удалиться, не дав мне возможности ему возразить, а когда он опять появится, то я успею успокоиться, и мне не хочется начинать ссоры. К тому же я по характеру человек миролюбивый, и ссоры для меня всегда тяжелы. Да и что я могла предпринять: жаловаться на него Федору Михайловичу? Но и без того Павел Александрович постоянно на меня жаловался, а тут я примусь жаловаться на пасынка, – во что бы обратилась тогда жизнь моего любимого мужа? Мне же хотелось беречь его покой, хотя бы самой было тяжело. Впрочем, мне была понятна досада Павла Александровича на перемену его привольной жизни, но мне представлялось, что ему надоест делать мне неприятности и что он поймет всю неделикатность его отношения ко мне, а если сам не поймет, то ему укажут на это родные Федора Михайловича.

И вот в таких-то неблагоприятных условиях проходили первые недели нашей брачной жизни: грубость и дерзости Павла Александровича, наставления Эмилии Федоровны, постоянное надоедливое присутствие неинтересных для меня лиц, мешавших мне быть с моим мужем, вечное беспокойство по поводу наших запутанных дел. Даже какая-то отчужденность, как мне казалось, от меня самого Федора Михайловича, зависевшая от обстановки нашей жизни, – все это страшно меня угнетало и мучило, и я спрашивала себя, чем же все это может кончиться? Припоминая мой тогдашний характер, я вижу, что могло кончиться катастрофой. В самом деле, я безгранично любила Федора Михайловича, но это была не физическая любовь, не страсть, которая могла бы существовать у лиц, равных по возрасту. Моя любовь была чисто головная, идейная. Это было скорее обожание, преклонение перед человеком, столь талантливым и обладающим такими высокими душевными качествами. Это была хватавшая за душу жалость к человеку, так много пострадавшему, никогда не видевшему радости и счастья и так заброшенному теми близкими, которые обязаны были бы отплачивать ему любовью и заботами о нем за все, что он для них делал всю жизнь. Мечта сделаться спутницей его жизни, разделять его труды, облегчить его жизнь, дать ему счастье овладела моим воображением, и Федор Михайлович стал моим богом, моим кумиром, и я, кажется, готова была всю жизнь стоять перед ним на коленях. Но все это были высокие чувства, мечты, которые могла разбить наступившая суровая действительность.

Благодаря окружавшей обстановке для меня мало-помалу наступало время недоразумений и сомнений. То мне казалось, что Федор Михайлович уже меня разлюбил, что он понял, до чего я пуста, глупа и ни в чем не подхожу к нему, и, пожалуй, раскаивается в том, что женился на мне, но не знает, как поправить сделанную ошибку. Хоть я и горячо любила его, но гордость моя не позволила бы мне оставаться у него, если б я убедилась, что он меня больше не любит. Мне даже представлялось, что я должна принести ему жертву, оставить его, раз наша совместная жизнь, по-видимому, для него тяжела.

То я с искренней грустью замечала, что я негодую на Федора Михайловича, зачем он, «великий сердцевед», не видит, как мне тяжело живется, не старается облегчить мою жизнь, а навязывает мне своих скучных родных и защищает столь неприязненно относящегося ко мне Павла Александровича.

То я грустила о том, что прошли те чудесные, полные очарования вечера, которые мы с ним проводили до свадьбы, что не осуществилась и, по-видимому, не может осуществиться та счастливая жизнь, о которой мы с ним мечтали.

Подчас мелькало сожаление о прежней моей тихой домашней жизни, где у меня не было горя и не приходилось грустить или раздражаться. Словом, много самых детских опасений и искренних печалей волновали меня; много неразрешимых сомнений представлялись моему еще незрелому уму. Ни правильных воззрений на жизнь, ни установившегося характера у меня еще не было, и это грозило бедой. Я могла не выдержать домашних неприятностей, вспылить, раздражить Федора Михайловича неосновательными упреками и подозрениями и вызвать вспышку и с его стороны. Могла произойти серьезная ссора, после которой я, столь гордая, конечно, не осталась бы у Федора Михайловича. Надо припомнить, что я принадлежала к поколению шестидесятых годов и независимость, как и все тогда женщины, ценила выше всего. Сама сделать шаг к примирению я навряд ли бы решилась, несмотря на всю мою любовь к Федору Михайловичу. Я была еще детски тщеславна и не захотела бы выносить насмешек над собою Павла Александровича за принесенную мною повинную. Возможно, что и Федор Михайлович не захотел бы сделать первого шага к нашему примирению: навряд ли он меня тогда любил так сильно, как любил впоследствии. Его оскорбленная гордость, собственное достоинство, а отчасти и наговоры Павла Александровича могли на первых порах отклонить его от примирения. Недоразумения между нами, конечно, возрастали бы, и примирение оказалось бы невозможным. Вспоминая об этом времени, я с ужасом думаю, что могло бы произойти: ведь Федор Михайлович не мог со мной развестись, так как в те времена развод стоил громадных денег. Таким образом, Федору Михайловичу не пришлось бы устроить счастливо свою дальнейшую жизнь и иметь семью, детей, как он о том мечтал всю свою жизнь. Несчастною была бы и моя дальнейшая жизнь, слишком много упований на счастье было возложено мною на союз с Федором Михайловичем и так горько было бы мне, если бы эта золотая мечта не осуществилась!

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?