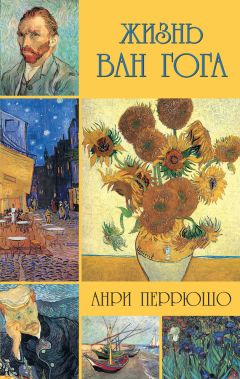

Текст книги "Жизнь Ван Гога"

Автор книги: Анри Перрюшо

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

IV. Защитник углекопов

Шекспир, «Юлий, Цезарь», акт 1, сцена II

Приехав в начале мая в Амстердам, Винсент сразу приступил к занятиям, которые спустя два года должны были раскрыть перед ним двери богословской семинарии. Прежде всего необходимо было изучить греческий и латынь. Молодой раввин Мендес да Коста, живший в еврейском квартале, стал давать Винсенту уроки. Пастор Стриккер, один из деверей его матери, обязался следить за ходом занятий.

Как и было условлено, Винсент поселился у своего дяди, вице-адмирала Иоганнеса. Между тем они почти не встречались друг с другом. Что могло быть общего у снедаемого страстями Винсента с важным сановником, закосневшим в своем увешанном орденами мундире и с железной пунктуальностью соблюдавшим жизненный распорядок, издавна предопределенный в мельчайших деталях? Верно и то, что в доме директора судовой верфи никогда еще не принимали столь необычного гостя. Вице-адмирал согласился поселить у себя этого чудаковатого племянника лишь из уважения к семейным традициям, но, желая раз и навсегда четко очертить дистанцию между ними, даже никогда не садился вместе с Винсентом за стол. Пусть племянник устраивает свою жизнь как знает. Вице-адмиралу, во всяком случае, нет до него ровно никакого дела!

Впрочем, у Винсента иные заботы.

В жизни Ван Гога одно событие неотвратимо влечет за собой другое. Куда он идет? Он и сам не мог бы этого сказать. Винсент не просто страстный человек – он сама страсть. Страсть, пожирающая его, направляет его жизнь, подчиняя ее своей собственной жуткой, неумолимой логике. Всем своим прошлым Винсент никак не подготовлен к академическим занятиям. Трудно было бы найти что-либо более чуждое и противное натуре Винсента, чем это неожиданное испытание, навязанное ему самой логикой его жизни. Он – воплощенная доброта, порывистость, любовь; ему необходимо ежечасно, ежеминутно отдавать себя людям, потому что он до глубины души потрясен страданиями человечества – своими собственными. И вот только потому, что он хочет проповедовать, помогать людям, быть человеком среди людей, его обрекли на изучение сухой бесплодной науки – греческого и латинского. Он взял на себя это испытание, словно бросив вызов собственной натуре, ринулся на штурм школьной премудрости. И все же очень скоро он убедился, что занятия лишь угнетают и изнуряют его. «Наука нелегка, старина, но я должен выстоять», – писал он, вздыхая, своему брату.

Рембрандт. Бегство в Египет

«Выстоять, не отступать!» – каждый день повторял он себе. Как ни бунтовала его натура, он пересиливал себя и упорно возвращался к склонениям и спряжениям, изложениям и сочинениям, нередко засиживаясь над книгами до полуночи, стремясь как можно скорее одолеть науку, преградившую ему путь к людям, – науку, без которой он не может нести им слово Христа.

«Я много пишу, много занимаюсь, но учиться нелегко. Хотел бы я уже быть двумя годами старше». Он изнемогает под бременем тяжкой ответственности: «Когда я думаю о том, что на меня смотрят глаза многих людей… людей, которые не станут осыпать меня обычными упреками, а как бы скажут выражением своих лиц: “Мы поддержали тебя; мы сделали для тебя все, что могли; стремился ли ты к цели всем сердцем, где же теперь плоды наших трудов и наша награда?.. Когда я думаю обо всем этом и о многом другом в таком же роде… мне хочется все бросить! И все же я не сдаюсь”. И Винсент трудится, не щадя себя, стараясь целиком углубиться в сухие школьные учебники, из которых ничего путного не может для себя почерпнуть, он не в силах побороть искушение раскрыть также и другие книги, особенно произведения мистиков – например “Подражание Христу”. Высокий порыв, полное самоотречение, торжествующая любовь к Богу и людям – вот что пленяет его, уставшего от монотонной бездушной зубрежки. Склонять rosa, rosae[12]12

Роза, розы (лат.). – Прим. перев.

[Закрыть] или спрягать (по-гречески)[13]13

Развязываю, развязываешь (греч.). – Прим. перев.

[Закрыть], когда мир сотрясается от стенаний! Он снова часто посещает церкви – католические, протестантские и синагоги, в своем исступлении не замечая различий между культами, набрасывает черновики проповедей. Он то и дело отвлекается от греческого и латыни. Мысли и чувства бурлят в его душе, раздирая ее на части. «Уроки греческого (в сердце Амстердама, в сердце еврейского квартала) в очень жаркий и душный летний день, когда ты знаешь, что тебя ожидает множество трудных экзаменов у высокоученых и хитроумных профессоров, – эти уроки куда менее привлекательны, чем пшеничные поля Брабанта, наверно великолепные в такой день», – вздыхает он в июле. Все вокруг волнует его, отвлекает его внимание. Теперь он уже читает не одних только мистиков: на его столе снова появились Тэн и Мишле. И еще иногда… Он признается Тео: «Я должен сказать тебе одну вещь. Ты знаешь, что я хочу быть священником, как наш отец. И все-таки – это забавно – иногда, сам того не замечая, я во время занятий рисую…»

Она сильнее его – потребность отразить действительность, докопаться до ее смысла, выразить самого себя посредством штрихов, которые он наспех набрасывает, сидя за уроками. Он извиняется перед братом, что поддался искушению, извиняется за свой интерес к живописи и тут же пытается оправдаться: «Человеку вроде нашего отца, который столько раз и днем, и ночью спешил с фонарем в руках к больному или умирающему, чтобы рассказать ему о Том, чье слово – луч света во мраке страданий и страха смерти, такому человеку наверняка пришлись бы по душе некоторые офорты Рембрандта, как, например, “Бегство в Египет” или “Положение во гроб”».

Живопись для Винсента не только и не столько эстетическая категория. Он рассматривает ее прежде всего как средство приобщиться, причаститься к таинствам, которые открылись великим мистикам. Великие мистики объемлют необъятное силой своей веры, великие живописцы – силой своего искусства. Но цель у них одна. Искусство и вера – ложной видимости вопреки – суть лишь разные пути познания живой души мира.

Как-то раз, в январе 1878 года, дядюшка Корнелиус Маринус спросил Винсента, нравится ли ему «Фрина» Жерома. «Нет, – ответил Винсент. – Что, в сущности, значит красивое тело Фрины?» Это всего лишь пустая оболочка. Эстетские забавы не привлекают Винсента. При всей их внешней эффектности они легковесны, а потому не трогают его сердце. Слишком большой тревогой, слишком острой боязнью смутных грехов охвачен его ум, чтобы поверхностная виртуозность подобных картин не представлялась ему убогой. Душа? Где здесь душа? Только она важна. Тогда дядюшка спросил: разве Винсент не соблазнился бы красотой какой-нибудь женщины или девушки? Нет, ответил он. Его скорее привлекла бы женщина уродливая, старая, бедная или несчастная в силу той или иной причины, но обретшая душу и ум в жизненных испытаниях и горестях.

Его собственная душа словно открытая рана. Его нервы натянуты до предела. Изнемогая, он продолжает занятия, на которые сам себя обрек, но хорошо сознает, что не в этом его призвание. Он то и дело спотыкается на трудном пути, который сам избрал для себя, падает и снова встает и, шатаясь, бредет дальше в страхе, отчаянии и тумане. Его долг перед самим собой, перед родными – одолеть греческий и латынь, но он уже знает, что никогда этого не добьется. Снова – в который раз! – он огорчит поверившего ему отца, по чьим стопам он в своей гордыне хотел пойти. Он никогда не искупит своей вины, не узнает радости «избавления от безграничной тоски, вызванной крахом всех начинаний». Нет, он так просто не сдастся, он не пожалеет усилий, – о нет! – но они напрасны, тщетны, как всегда.

Ночью и днем, в любое время суток, Винсент бродит по Амстердаму, по его узким старинным улочкам, вдоль каналов. Душа его в огне, ум полон мрачных мыслей. «Я позавтракал куском сухого хлеба и стаканом пива, – рассказывает он в одном из писем. – Это средство Диккенс рекомендует всем покушающимся на самоубийство как верный способ на какое-то время отвратиться от своего намерения».

В феврале к нему ненадолго приехал отец, и тут Винсент с новой силой ощутил раскаяние и любовь. Невыразимое волнение охватило его при виде седеющего пастора, в аккуратном черном костюме, с тщательно расчесанной бородкой, оттеняемой белой манишкой сорочки. Разве не он, Винсент, виновен в том, что поседели, поредели волосы отца? Разве не он причина тому, что отцовский лоб избороздили морщины? Он не мог без боли глядеть на побледневшее лицо отца, где светились мягким блеском кроткие, добрые глаза. «Проводив нашего Па на вокзал, я глядел вслед поезду, покуда он не скрылся с глаз и не рассеялся дым паровоза, затем я возвратился к себе в комнату и, увидев там стул, где Па еще недавно сидел у столика, где еще со вчерашнего дня лежали книги и записи, я огорчился, как дитя, хотя и знал, что скоро снова его увижу».

Винсент корил себя за частые пропуски занятий, за то, что извлекал лишь весьма малую пользу из изучения предметов, неинтересных и ненужных ему, и это усиливало в его душе чувство вины, обостряло его отчаяние. Он без устали писал Тео, отцу с матерью. Бывало, что родители получали от него по нескольку писем в день. Этот эпистолярный пароксизм, эти листки с корявыми и дышащими нервозностью фразами, половину которых невозможно было разобрать, где под конец безнадежно сливались строки, глубоко волновали родителей – сплошь и рядом они всю ночь не могли уснуть, размышляя об этих тревожных письмах, выдающих отчаяние сына. Их одолевали недобрые предчувствия. Вот уже десять, нет, одиннадцать месяцев, как Винсент учится в Амстердаме. Что с ним происходит? А вдруг он снова – в который раз – ошибся в своем призвании? Это было бы совсем обидно. Сейчас ему двадцать пять лет. И если их догадка верна, значит, он вообще не способен всерьез заняться делом, добиться положения в обществе.

Положение в обществе! – вот уж о чем менее всего помышлял Винсент, когда решил стать пастором. И если теперь у него опустились руки, то вовсе не потому, что он не завоевал прочного положения, а потому, что бремя, которое он на себя взял, придавило его, словно могильной плитой. Охваченный отчаянием, он изнемогал от жажды в пустыне книжной премудрости и, словно заблудший Давидов олень, искал стеная живительный источник. В самом деле, чего требовал Христос от своих учеников – учености или любви? Разве не хотел он, чтоб они зажигали в сердцах людей пламя добра? Идти к людям, говорить с ними, чтобы слабый огонек, тлеющий в их сердцах, разгорался в яркое пламя, – разве не это важнее всего на свете? Любовь – только она одна спасает и греет! А ученость, которой требует от своих священников церковь, бесполезна, холодна и уныла. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное!» В тревоге и ожесточении, измученный бурей, бушующей в его сердце, Винсент настойчиво, тревожно ищет свое я. Ищет ощупью. Его одолевают сомнения, мучительные, как спазмы. Он твердо знает только одно: он хочет быть «человеком внутренней, духовной жизни». Пренебрегая различиями, существующими между вероисповеданиями, он игнорирует также специфику разных видов человеческой деятельности, считая, что она лишь затушевывает главное, лежащее в их основе. А это главное, полагает он, можно найти повсюду – в Священном Писании и в истории революции, у Мишле и у Рембрандта, в «Одиссее» и в книгах Диккенса. Нужно жить просто, превозмогая трудности и разочарования, укреплять свою веру, «любить сколько возможно, потому что только в любви заключена истинная сила, и тот, кто много любит, творит великие дела и многое может, и то, что делается с любовью, делается хорошо». Святая «нищета духа»! Нельзя допускать, «чтобы остывал пыл твоей души, а, напротив, необходимо его поддерживать», стать по примеру Робинзона Крузо «естественным человеком», и это, добавляет Винсент, «даже если ты вращаешься в образованных кругах, в самом лучшем обществе и живешь в благоприятных условиях». Он переполнен любовью, любовью великой очистительной силы, и ею он мечтает напоить людей. Неужели для того, чтобы дать людям любовь, переполняющую его сердце, он непременно должен уметь переводить все эти фразы, злорадно смотрящие на него с унылых страниц учебника? Зачем ему нужна эта суетная, бесполезная наука?

Винсент не в силах дольше терпеть, и в июле, спустя год и три месяца после приезда в Амстердам, он оставляет свои занятия – сухую мертвую премудрость – и возвращается в Эттен. Он не создан для кабинетной деятельности пастора, для безмятежной службы, для всех этих бесплодных упражнений. Ему надо служить людям, гореть, надо обрести самого себя, сгорая в этом огне. Он весь огонь – огнем ему и быть. Нет, он не станет священником. Он посвятит себя настоящей миссии – такой, где сразу сможет найти приложение своим силам. Он будет проповедником, он понесет Слово Божье в тот черный край, о котором писал Диккенс, где во чреве земли, под породой, притаилось пламя.

Куда идешь ты, Винсент Ван Гог? Кто ты, Винсент Ван Гог? Там, в Зюндерте, на кладбище, стрекочет в листьях высокой акации сорока. Иногда она садится на могилу твоего брата.

* * *

Свершилось то, чего так боялись пастор и его жена. И все же при виде Винсента они ощутили скорее печаль, чем досаду. Конечно, их постигло сильное разочарование. Но еще больше их огорчил жалкий вид сына. «Он все время ходит, понурив голову, и неустанно выискивает для себя всевозможные трудности», – говорил о нем отец. Да, это правда, для Винсента нет и не может быть ничего легкого. «Не следует искать в жизни слишком легких путей», – писал он Тео. Сам он бесконечно далек от этого! И если он покинул Амстердам, то, уж верно, не только потому, что ему трудно давалась наука, вызывавшая у него отвращение. Трудность эта была весьма банального, материального свойства. Она являлась всего лишь обыкновенной преградой на проторенном пути, по которому издавна устремлялась толпа. Эта трудность не из тех, которые можно одолеть только ценою жизни, ценою беззаветной жертвы. Впрочем, исход борьбы безразличен. Важна сама отчаянная схватка. От всех этих испытаний и поражений, которые он претерпел на своем пути, у Винсента осталась мрачная, терпкая горечь, возможно приправленная печально-сладостным чувством самобичевания, сознанием невозможности искупления. «Возлюбивший Бога не вправе рассчитывать на взаимность» – мрачное величие этого изречения Спинозы перекликается с суровыми словами Кальвина, неизменно звучавшими в сердце Винсента: «Скорбь лучше радости».

Пастор Джонс, тот самый, с которым Винсент в бытность свою в Айзлуорсе вел столько страстных споров на богословские темы, когда начал читать свои первые проповеди английским рабочим, неожиданно приехал в Эттен. Он предложил помочь Винсенту в осуществлении его планов. В середине июля в обществе пастора Джонса и отца Винсент едет в Брюссель представиться членам Евангелического общества. В Брюсселе он встретился с пастором де Йонгом, затем побывал в Малине у пастора Питерсена и, наконец, в Руселаре у пастора ван дер Бринка. Винсент хотел поступить в духовное миссионерское училище, где от учеников требовали меньше богословской премудрости, чем энтузиазма и умения воздействовать на души простых людей. Это именно то, чего он желал. Впечатление, которое он произвел на «этих господ», оказалось в основном благоприятным, и, заметно успокоенный, он вернулся в Голландию ждать их решения.

В Эттене Винсент упражнялся в составлении проповедей, а не то рисовал, старательно копируя «пером, чернилами и карандашом» ту или иную гравюру Жюля Бретона, восхищаясь его сценами из сельской жизни.

Наконец его приняли условно в маленькую миссионерскую школу пастора Бокма в Лакене, около Брюсселя. Итак, во второй половине июля Винсент снова едет в Бельгию. Здесь ему предстоит проучиться три месяца, по истечении которых, если им будут довольны, он получит назначение. Умудренные горьким опытом, родители не без опасений снарядили его в новый путь. «Я всегда боюсь, – писала мать, – что Винсент, чем бы он ни занялся, испортит себе все своими чудачествами, своими необычными представлениями о жизни». Она хорошо знала своего сына, эта женщина, от которой он унаследовал чрезмерную чувствительность и пристальный взгляд изменчивых глаз, нередко загоравшихся странным огнем.

В приподнятом настроении Винсент приехал в Брюссель. Помимо него, у пастора Бокма жили еще только два ученика. Совершенно не заботясь о своей внешности, Винсент одевался как попало, помышляя лишь о задаче, которой он себя посвятил. И всем этим, сам того не ведая, всколыхнул тихую миссионерскую школу. Начисто лишенный красноречия, он тяжело переживал этот недостаток. Он страдал от затрудненности речи, от скверной памяти, мешавшей ему запоминать тексты проповедей, злился на самого себя и, работая через силу, совсем потерял сон и исхудал. Нервозность его достигла предела. Он плохо переносил поучения и советы – на всякое замечание, сделанное в резком тоне, он отвечал взрывом ярости. Захлестнутый порывами, которые он не в силах обуздать, ослепленный этой стихией и выброшенный ею в гущу людей, он не видит их, не хочет их видеть. Ему невдомек, что куда бы лучше поискать общий язык с окружающими его людьми, что жизнь в обществе связана с некоторыми уступками. Увлекаемый вихрями страстей, оглушенный бурным течением собственной жизни, он подобен потоку, прорвавшему плотину. И в тихом училище, рядом с двумя бесцветными соучениками, старательно и смиренно готовящимися к миссионерской работе, ему очень скоро становится не по себе. Слишком уж он непохож на них, словно вылеплен из другого теста – подчас он сам сравнивает себя с «котом, забравшимся в чужую лавку».

Пожалуй, это единственное, в чем согласны с ним «господа из Брюсселя». Смущенные и недовольные его поведением, они объявили его усердие неуместным, а его рвение – несовместимым с достоинством сана, на который он притязал. Еще немного – и они напишут эттенскому пастору, чтобы он взял своего сына назад.

Угольные шахты в Боринаже

Эта враждебность, эта угроза никак не способствуют улучшению его настроения. Винсента гнетет одиночество, этот плен, на который его обрекает собственная натура, куда бы он ни попал. Ему не сидится на месте, не терпится покинуть школу, взяться наконец за живое дело среди людей. Он хотел бы как можно скорее выехать в угольный район, чтобы понести горнякам Слово Божье. В тоненьком учебнике географии он отыскал описание каменноугольного бассейна Боринажа, расположенного в Эно, между Кьевреном и Монсом, у французской границы, и, прочитав его, ощутил прилив восторженного нетерпения. Нервозность его всего лишь плод неудовлетворенности, недовольства собой и другими, смутного и вместе с тем властного призвания.

Своему брату он послал в ноябре рисунок, выполненный словно бы машинально, с изображением кабачка в Лакене.

Кабачок назывался «На шахте», хозяин его торговал также коксом и углем. Нетрудно понять, какие мысли пробудились в душе Винсента при виде этой унылой лачуги. Неумело, но старательно пытался он воссоздать ее на бумаге, сохраняя на голландский манер каждую деталь, стараясь передать специфический облик каждого из пяти окон. Общее впечатление мрачное. Рисунок не оживлен присутствием человека. Перед нами – покинутый мир, точнее, мир, ведающий, что он покинут: под ночным небом, затянутым тучами, стоит пустой дом, но, несмотря на заброшенность и пустоту, в нем угадывается жизнь – странная, почти зловещая.

«Мне очень хотелось бы делать беглые наброски с бесчисленных предметов, которые я встречаю на моем пути, – с затаенной грустью признался Винсент своему брату Тео, посылая ему рисунок, – но это отвлекло бы меня от основного занятия, так что лучше уж и не начинать». И тут же добавил: «Вернувшись домой, я сразу засел за проповедь о бесплодной смоковнице».

Как видно, Ван Гог упоминает здесь о проповеди, словно в оправдание того, что потратил время на рисунок, но та же проповедь могла бы служить комментарием к его наброску. Оба они – плод одной и той же сокровенной думы, и не столь уж трудно понять, почему строки Евангелия от Луки так взволновали Винсента.

«Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: “вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?”

Но он сказал ему в ответ: «господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее» (гл. XIII, 6–9).

Разве Винсент не похож на эту бесплодную смоковницу? Ведь и он, подобно ей, тоже до сих пор не приносил плодов. И все же – не рано ли объявлять его безнадежным? Не лучше ли оставить ему хоть маленькую надежду? Стажировка в Брюсселе подходит к концу. Он ждет, надеется, что скоро сможет уехать в Боринаж проповедовать Евангелие. «Прежде чем начать проповедовать и отправиться в свои дальние апостольские странствия, прежде чем приняться за обращение неверных, апостол Павел провел три года в Аравии, – пишет он брату в том же ноябрьском письме. – Если бы я мог в течение двух-трех лет спокойно работать в подобном краю, неустанно учась и наблюдая, то, вернувшись, я многое мог бы сказать, к чему стоило бы прислушаться». Post tenebras lux[14]14

После мрака – свет. – Прим. перев.

[Закрыть]. Будущий миссионер написал эти слова «со всем необходимым смирением, но и со всей откровенностью». Он убежден, что в этом мрачном краю, в общении с углекопами, в нем созреет лучшее, что заложено в нем, и даст ему право обращаться к людям, нести им истину, которую он хранит в своем сердце, право начать свой величайший жизненный поход. Надо лишь терпеливо окапывать и обкладывать навозом бесплодную смоковницу, и тогда в один прекрасный день она принесет долгожданные плоды.

В этом длинном ноябрьском письме к Тео, изобилующем самыми различными мыслями, столькими невольными признаниями, ясно проступают также новые смутные устремления: Винсент беспрестанно перемежает свои богословские размышления суждениями о произведениях искусства. В его письме то и дело мелькают имена художников – Дюрера и Карло Дольчи, Рембрандта, Коро и Брейгеля, которых он вспоминает по всякому поводу, рассказывая об увиденном и пережитом, о своих мыслях, привязанностях и опасениях. И вдруг восторженно восклицает: «Сколько красоты заключено в искусстве! Надо лишь запоминать все, что видишь, тогда тебе не страшны ни скука, ни уединение, и ты никогда не будешь до конца одинок».

* * *

Стажировка в школе пастора Бокма подошла к концу. Но, увы, завершилась она неудачей – Евангелическое общество отказалось направить Винсента в Боринаж. Снова – в который раз – рухнули его надежды. Винсент был совершенно подавлен. Его отец примчался в Брюссель. Но Винсент уже взял себя в руки. Он быстро оправился от отчаяния. Напротив, неожиданный удар вызвал у него прилив решимости. И он твердо отказался последовать за отцом в Голландию. Что ж, раз его отвергли, он вопреки решению Евангелического общества, на свой страх и риск поедет в Боринаж и, чего бы это ему ни стоило, выполнит миссию, о которой так страстно мечтал.

Покинув Брюссель, Винсент направился в район Монса и, поселившись в Патюраже, в самом сердце шахтерского края, сразу принялся за работу, которую не захотели ему поручить. Готовый безраздельно служить людям, он проповедовал учение Христово, навещал больных, преподавал детям катехизис, учил их читать и писать, трудился, не щадя своих сил.

Кругом – бескрайняя равнина, где высятся одни лишь подъемные клети угольных шахт, равнина, усеянная терриконами, черными грудами пустой породы. Черен весь этот край, неразрывно связанный с трудом в чреве земли, или, вернее, он весь в сером цвете, в грязи. Серое небо, серые стены домов, грязные пруды. Одни лишь красные черепичные крыши несколько оживляют это царство мрака и нищеты. В промежутках между горами пустых пород кое-где еще сохранились клочки полей, пятна чахлой зелени, но уголь понемногу заполняет все; волны этого окаменевшего океана сажи вплотную подступают к тесным садикам, где в теплые дни робко тянутся к солнцу хилые, пыльные цветы – далии и подсолнухи.

Кругом – люди, которым Винсент хочет помочь словом, шахтеры с костлявыми, изъеденными пылью лицами, обреченные проводить весь свой век с отбойным молотком и лопатой в руках во чреве земли, видеть солнце лишь раз в неделю – по воскресеньям; женщины, тоже порабощенные шахтой: широкобедрые откатчицы, толкающие вагонетки с углем, девчушки, с малых лет работающие на сортировке угля. Господи, господи, что сделали с человеком? Точно так же, как два года назад в Уайтчепеле, Винсент потрясен человеческим горем, которое он воспринимает, как свое собственное, острее, чем собственное. Ему больно видеть сотни мальчуганов, девчушек, женщин, изнуренных тяжким трудом[15]15

Согласно статистическим данным, опубликованным Луи Пьераром, на шахтах Боринажа в ту пору были заняты: 2000 девочек и 2500 мальчиков моложе 14 лет; 1000 девочек и 2000 мальчиков в возрасте от 14 до 16 лет; 3000 женщин старше 16 лет и 20 тысяч мужчин.

[Закрыть]. Больно видеть шахтеров, каждый день; в три часа утра спускающихся со своими лампами в забой, чтобы выйти оттуда лишь спустя двенадцать-тринадцать часов. Больно слушать их рассказы о своей жизни, о душных забоях, где им часто приходится работать, стоя в воде, между тем как по груди и лицу градом стекает пот, об обвалах, постоянно угрожающих смертью, о нищенском заработке. Много лет уже не было таких скудных заработков, как теперь: если в 1875 году горняки получали по 3,44 франка в день, то в нынешнем, 1878 году их заработок составляет всего лишь 2,52 франка. Винсент жалеет даже слепых кляч, глубоко под землей перевозящих вагонетки с углем, – им суждено сдохнуть, так и не побывав на поверхности. Все, что видит Винсент, причиняет ему боль. Охваченный бесконечным состраданием, он рад малейшей возможности служить людям, помогать им, служить, отдавая всего себя, совсем позабыв о себе. Заботиться о своих мелких интересах, о карьере, когда кругом горе и нищета, – такого Винсент даже не мог бы себе вообразить. Он поселился на рю д’Эглиз, сняв комнату у некоего торговца-разносчика по фамилии Ван дер Хахен, и по вечерам давал уроки его детям. Чтобы обеспечить себе пропитание, он выполнял по ночам копировальные работы. Благодаря посредничеству отца он получил заказ на четыре большие карты Палестины, и за эту работу ему уплатили сорок флоринов. Так он и жил, перебиваясь со дня на день. Но стоит ли обращать внимание на то, как ты живешь, на нищету, которая тебя душит, когда важно лишь одно: возвещать, возвещать без устали Слово Божье и помогать людям.

Этот проповедник без какой-либо официальной миссии, рыжий детина с упрямым лбом и угловатыми жестами, совсем не умел заботиться о себе; одержимый единственной страстью, которой безраздельно отдавал всего себя, он мог остановить на улице человека, чтобы прочитать ему строки Священного Писания, и было видно, что всеми его стремительными, порой неистовыми поступками движет безграничная вера.

Этот миссионер поначалу поразил всех. Поразил, как поражает всякое необычное явление. Но мало-помалу люди стали подпадать под обаяние его личности. К нему прислушивались. Даже католики и те слушали его. От этого чудаковатого парня исходила странная притягательная сила, которую живо ощущали простые люди, не испорченные умничаньем и утонченным воспитанием и сохранившие нетленными основные человеческие добродетели. При нем смолкали дети, зачарованные его рассказами и в то же время напуганные внезапными вспышками его гнева. Иногда, желая вознаградить их за внимание, Винсент пользовался случаем удовлетворить свою страсть к рисунку: для этих обездоленных ребятишек, не знающих игрушек, он рисовал картинки, которые тут же раздавал.

Слух о деятельности Винсента в Патюраже вскоре дошел до членов Евангелического общества. Они подумали, что голландец все же может им пригодиться.

Пересмотрев решение, принятое в ноябре, общество дало Винсенту официальное поручение сроком на полгода. Его назначили проповедником в Вам, другой маленький городок угольного бассейна, в нескольких километрах от Патюража. Винсенту положили жалованье – пятьдесят франков в месяц – и поставили под начало местного священника господина Бонта, жившего в Варкиньи.

Винсент в восторге. Наконец-то он сможет безраздельно посвятить себя своей миссии. Наконец-то он искупит все прошлые ошибки. Перед жителями Вама он предстал совершенно опрятным – таким, каким может быть только голландец, в приличном костюме. Но уже на другой день все переменилось. Обойдя дома Вама, Винсент раздал беднякам всю свою одежду и деньги. Отныне он будет делить свою жизнь с нищими, жить для нищих, среди нищих, как велел своим последователям Христос: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною». И Винсент облачился в старую военную куртку, скроил себе обмотки из мешковины, нахлобучил на голову кожаную шахтерскую фуражку и обул деревянные башмаки. Мало того, движимый сладостной потребностью в самоуничижении, он вымазал себе руки и лицо сажей, чтобы внешне ничем не отличаться от углекопов. Он будет с ними, как был бы с ними Христос. Сына Человеческого нельзя потчевать лицемерием. Надо сделать выбор: или, заключив Христа в свое сердце, жить той жизнью, какой он требует от тебя, или же перейти в стан фарисеев. Нельзя в одно и то же время проповедовать учение Христово и предавать его.

Винсент поселился у булочника Жан-Батиста Дени, в доме 21, по улице Пти-Вам, чуть более уютном, чем прочие дома поселка. Дени договорился с Жюльеном Содуайе, владельцем Салона Крошки, заведения, представлявшего собой нечто среднее между дансингом и кабаре, что Винсент будет читать в этом зале свои проповеди. Салоном в Боринаже называли всякий зал, предназначенный для собраний (а Салоном Крошки он был назван в честь толстощекой мадам Содуайе). Салон Крошки, чуть в стороне от поселка, выходил окнами на Клерфонтенский лес, раскинувшийся в глубине Вамской долины, неподалеку от Варкиньи. Природа здесь совсем рядом. Здесь течет, орошая хилые садики, грязный ручеек. Там и тут – скрюченные ивы. Чуть подальше – строй тополей. Узкие тропки, окаймленные колючим кустарником, убегают к пашням. Горняцкие поселки вверху на плато, рядом с шахтами. На дворе зима. Валит снег. Не в силах больше ждать, Винсент начал выступать с проповедями в Салоне Крошки, в узком зале с белеными стенами под почерневшими от времени балками потолка.

Как-то раз Винсент рассказывал о македонянине, явившемся Павлу в одном из его видений. Чтобы углекопы представили себе его внешний облик, Винсент сказал, что он похож «на рабочего с печатью боли, страдания и усталости на лице… но с бессмертной душой, жаждущей непреходящего блага – Слова Божьего». Винсент говорил, и его слушали. «Меня слушали со вниманием», – писал он. Все же в Салон Крошки редко наведывались посетители. Булочник Дени, его жена и трое сыновей составляли ядро этого немногочисленного общества. Но если бы даже никто не пожелал его слушать, Винсент все равно стал бы проповедовать, обращаясь, если нужно, хотя бы вон к тому каменному столу в углу зала. Ему поручили проповедовать Слово Божье – он будет проповедовать Слово Божье.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?