Автор книги: Барт ван Эс

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Барт Ван Эс

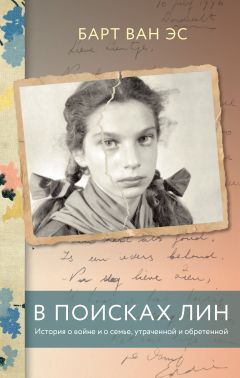

В поисках Лин. История о войне и о семье, утраченной и обретенной

Чарльзу де Йонгу и Катарине де Йонг-Спиро

и

Хэнку ван Эсу и Янтье ван Эс – де Йонг

Original title: The Cut Out Girl: A Story of War and Family, Lost and Found

© Bart van Es, 2018

This edition is published by arrangement with The Peters Fraser and Dunlop Group Ltd and The Van Lear Agency LLC

© Издание на русском языке, перевод. ООО «ИД «Книжники», 2021

Пролог: декабрь 2014 г

«Без семей нет и историй».

Женщина, которая произносит эти слова, варит сейчас кофе в своей амстердамской квартире. Зовут ее Хесселин, коротко – Лин. Ей за восемьдесят, но в ней до сих пор есть неброская красота: прекрасный цвет лица, никакого макияжа, холеные ногти без лака, из украшений только серебряные часики. Бойкая и порывистая, она вместе с тем держится несколько богемно, одета в длинный темно-серый кардиган, на шее мягкий бордовый шарф в «турецких огурцах». Я не помню, чтобы мы с ней прежде встречались. Но я знаю, что она росла вместе с моим отцом, который родился в Нидерландах сразу после войны. Когда-то она была частью нашей семьи, но теперь – нет. Некое письмо разорвало семейные связи. И хотя прошло уже почти тридцать лет, Лин по-прежнему больно говорить об этом.

Из белой неотгороженной кухни мы переходим в гостиную, залитую зимним светом, окрашенным цветными витражами в оконных переплетах. На низком стеклянном кофейном столике – книги, музейные каталоги, журналы. Современная мебель, современные картины на стенах.

Говорим мы по-нидерландски.

– Вы писали, что интересуетесь историей семьи и подумываете о книге, – говорит Лин. – Но все эти дела семейные не очень-то по мне. Семья ван Эс долгие годы значила для меня очень много, но это уже в прошлом. Так о чем вы пишете?

Тон ее дружелюбен, но деловит. Я вкратце рассказываю, что преподаю в Оксфорде английскую литературу, пишу о Шекспире и поэзии эпохи Ренессанса, – но почти все это Лин уже и так известно из интернета.

– Что вами движет? – спрашивает она.

Что мной движет? Я и сам толком не знаю.

Я думаю, что у нее-то история должна быть сложная и интересная. Записать такую – чрезвычайно важно, особенно сейчас, когда в мире экстремизм снова на подъеме. Я не хочу, чтобы эта еще неизвестная история пропала.

Погожим декабрьским утром мы обсуждаем мировые новости: Израиль, голландскую политику и ситуацию в Великобритании, где подходит к концу пятилетний срок коалиционного правительства Дэвида Кэмерона. Мы перескакиваем с одной темы на другую, словно у нас собеседование для приема на работу.

Час спустя Лин отставляет чашку и решительно заявляет:

– Да, я верю в вашу идею. Переберемся за стол? У вас есть ручка и бумага?

Мне не хотелось выглядеть этаким репортером, поэтому у меня с собой ничего нет: бумагу с ручкой приходится просить. Мы располагаемся за обеденным столом из светлого ламинированного дерева. Я волен расспрашивать Лин о любых ее воспоминаниях: кто что сказал и сделал, что она носила и что ела, где жила, о чем мечтала. В теплом уюте современной квартиры первая наша встреча затягивается на несколько часов. Свидетельства – фотографии, письма, разные мелочи – Лин достает по мере того, как вспоминает о них, и к середине дня, когда за окном уже смеркается, стол заполнен памятными вещами. Здесь и детская книжка с пароходом на ярко-желтой обложке, и фаянсовая плитка с тонущим человечком. Фотоальбом в красном переплете под кожу, с изрядно потертым корешком. На первой странице – фотография симпатичной четы, под ней синими чернилами подписано: «Мама и папа».

Женщина слева – мать Лин, Катарина де Йонг-Спиро. Она сидит на краешке плетеного кресла с выгнутой спинкой, как в скорлупке. Солнце светит ей прямо в лицо, отчего она улыбается немного застенчиво. У ног Катарины сидит ее муж, Чарльз, отец Лин. Он без пиджака, покойно сложил большие руки на коленях. Прислонился к ногам жены, а она положила руку ему на плечо, и он смотрит прямо в камеру уверенно и насмешливо. От него веет беспечностью – его явно смешит сама мысль о том, чтобы чинно позировать фотографу, а его жене, судя по застывшей улыбке, это дается нелегко.

Той же беспечностью дышат и другие его фотографии, наклеенные на первой странице альбома. Вот он на заднем сиденье автомобиля в компании молодых щеголей и исподтишка приставил рожки приятелю – тот стоит снаружи, с перчатками и тростью в руках.

Вот он со шляпой в руке перед большой черной дверью, выставил вперед ногу в начищенном ботинке. Старых снимков больше десятка. Самый потрепанный – мятый, рваный, сложенный из обрывков заново, склеенный пожелтевшим клеем, – запечатлел на пляже большую веселую компанию, человек двадцать юношей и девушек в купальных костюмах: все улыбаются, обнимаются. Молодая женщина в белом, кажется, держит волейбольный мяч. Она в самом центре компании. «Мама, папа, тетя Ро, тетя Рик и дядя Мани» – от руки подписано внизу.

Хотя интервьюер я пока неопытный, вскоре наш разговор приобретает ритм. Я задаю бесчисленные вопросы, уточняю подробности, наспех царапаю заметки.

«Как выглядела комната?»

«Откуда шел свет?»

«Какие звуки вы слышали?»

И только когда мне удается выудить все подробности эпизода и Лин больше не в силах вспомнить что-то еще, мы переходим к следующему.

Когда Лин добирается до своего поэтического альбома, за окнами уже темно. Такие альбомы для стихов и вырезок тогда водились у всех голландских девочек. Поначалу Лин никак не найдет его, но, поискав в соседней комнате, просит меня встать на стул и посмотреть на книжном шкафу, где альбом благополучно лежит, спрятанный от пыли в прозрачный пластиковый пакет. Он небольшого размера, примерно восемь на десять сантиметров, в сером тканевом переплете с выцветшим цветочным узором. Открывается стихами, подписанными «Твой отец» и датированными «Гаага, 15 сентября 1940 года». Начинаются они так:

Вот дочке маленький альбом,

Чтобы друзья писали в нем:

Тебе желали долгих лет

И жить, не зная слез и бед.

Минуту-другую я разбираю наклонный почерк. На противоположной странице наклеены три вырезанные по контуру старинные бумажные картинки в пастельных тонах: сверху – плетеная цветочная корзинка, под ней – две девочки в соломенных шляпках. Девочка справа улыбается и выглядит счастливой, как мать Лин на фотографии, а вот девочка слева надула губы, прижала к себе букетик и смотрит в сторону, словно не желая встречаться глазами со зрителем.

1

Еврейкой Лин сделал не кто иной, как Гитлер. Ее родители состоят в Еврейском спортивном клубе (Лин показывает фотографию команды, на которой ее отец – в толстых носках и рубашке с открытым воротом), но иудейские ритуалы семья не соблюдает.

Правда, на Песах они едят мацу и по настоянию родных сочетались браком в синагоге. Однако семилетней Лин интереснее Синтерклаас – голландский Санта-Клаус, святой Николай: она до сих пор помнит, как разозлилась, когда ей сказали, будто никакого Синтерклааса не существует. Она чувствует, что взрослые ее обманули, и от злости и горя прячется в шкаф под лестницей, ведущей в квартиру этажом выше в доме 31 на гаагской улице Плеттерейстрат. Шкаф этот стоит в коридорчике напротив детской, дверь в нее будет как раз перед вами, если войдете через парадный вход. В ее комнате, под самым потолком, – четыре маленьких окошка в ряд: они так высоко, что выглянуть из них не выглянешь, но тусклый свет пропускают. Окошки эти выходят в дальнюю, родительскую, спальню. Еще одну комнату, что примыкает к кухне и обращена окнами на улицу, занимает жилица, престарелая госпожа Андриссен. Она – настоящая дама и, как и все, оставляет в альбоме Лин запись:

Малютка Лин, хорошей будь,

О послушанье не забудь,

И будут все тебя любить

И по достоинству ценить.

Но Лин мудрому совету предпочитает хорошенькие картинки, наклеенные госпожой Андриссен в альбом. К 20 апреля 1941 года, когда госпожа Андриссен делает эту запись, евреям в оккупированных Нидерландах уже нелегко быть послушными. Они обязаны носить при себе удостоверение личности со штампом «Е»; им запрещено работать на государственной службе, запрещен вход в кинотеатры, кафе и университеты; еврей, владеющий радиоприемником, – преступник. Но у Лин жизнь пока еще почти нормальная. Она ходит в школу, где учатся дети разных национальностей, и детские имена, аккуратно выведенные в ее альбоме перьями, по большей части не еврейские.

«Милая Линтье[1]1

Лин, Линтье, встречающийся далее вариант Линепин – уменьшительные формы имени Хесселин в нидерландском языке. – Примеч. ред.

[Закрыть], давай будем подругами навек, что скажешь?» – пишет Риа.

«Желаю счастливой и солнечной жизни всегда-превсегда. Твоя верная подруга Мэри ван Стелсен».

«Ты будешь помнить меня даже без этого альбома?» – спрашивает Харри Клеркс.

Эта запись расстраивает Лин: ведь Харри обещал писать аккуратно, но поставил кляксу и испортил всю страницу, пришлось вырезать пятно ножом для бумаги. Однако Лин великодушно дает ему второй шанс.

Но на самом деле Лин, хоть она еще и не может найти для этого слов, тревожит не война, а брак родителей. Когда она была совсем маленькой, ей пришлось покинуть квартиру над лавкой, которую они тогда снимали, и перебраться на другой конец города – к тете Фи, дяде Йо и их двум детям. Родители Лин развелись. Мама навещала ее, но с папой девочка не виделась очень долго. Через два года родители поженились снова и поселились на Плеттерейстрат – начали с чистого листа. Папа теперь разъезжает меньше, чем когда служил коммивояжером у дедушки, и старается по вечерам бывать дома. За ярко освещенным кухонным столом он мастерит из дерева детские пазлы-головоломки. Для Лин он рисует маленькую картинку с Яном Класеном, голландским Петрушкой, и его подружкой Катриной, и картинка эта – главное, заветное сокровище Лин. Ян Класен и Катрина греются в солнечных лучах, сидя на серой тучке, из которой льется дождь, держат в руках зонтики и улыбаются. Они, пожалуй, немножко похожи на маму с папой – те тоже счастливы, потому что ненастье миновало.

Лин начинают мучить сильные боли в животе, и она отказывается от любой пищи, кроме сладостей, и принимает лекарства, прописанные доктором. Однажды, когда она очень-очень похудела, ей пришлось целых шесть недель пролежать в больнице, а там заставляли пить много молока и есть овсянку. Пережить такой ужас снова она ни за что не хочет, поэтому изо всех сил старается съедать как можно больше пюре из картошки и кудрявой капусты, которое готовит ей мама. Вот только ест Лин очень медленно.

У папы новая работа: маленькая фабрика, вроде дедушкиной. Вообще-то это просто сарай во дворе, куда ведет черный ход. Папа делает джемы и соленья, в его распоряжении – целые бочки фруктов и овощей и стеклянные банки всевозможных размеров. Лин наблюдает, как он хлопочет, но помогать ей не дозволяется: эта работа требует идеальной чистоты, а у детей руки вечно чем-нибудь да запачканы, так что консервы могут испортиться. Поэтому Лин чаще гуляет, распевает детские песенки и играет в игры вроде «платочка», когда все встают в круг, а водящий обходит их раз за разом, пока не выберет, кому отдать платок. И тому теперь приходится гоняться за водящим, чтобы вернуть платок обратно. Лин такие игры обожает: она дни напролет проводит на улице, когда солнце, и готова даже дождь потерпеть, лишь бы только играть.

Еще она, как подобает девочке из хорошей семьи, занимается балетом, и иногда их кружок устраивает спектакли. В спальне родителей есть фотография Лин на фоне театральных декораций. Снимок сделан после представления: на Лин черная юбочка и белая блузка, а на правой руке перчаточная кукла. Кукла сшита сикось-накось, смахивает на сову, хотя вообще-то это Микки-Маус.

Кроме балетного наряда у Лин есть два любимых платья. Одно – из голубовато-серого шелка, они с мамой выбрали его в «Боннетри», огромном универсальном магазине со стеклянными дверями и высоченным потолком, что взмывает вверх от самого входа. Полы блестят так, что в них можно увидеть свое лицо, а если поглядеть с внутренней галереи вниз, люди в холле кажутся не больше муравьев. Второе – платье-колокольчик (дома его называют «платье-часики») из атласа, со множеством нижних юбок, которое мама сшила вручную.

Мир Лин – это школа, уличные игры, бабушки, дедушки, дяди, тетки, двоюродные братья и сестры. Родственники у них повсюду: к ним ведут и короткие прогулки по Плеттерейстрат, и недолгие поездки на трамвае. Летом трамваем едут в Схевенинген, к морю, и играют на пляже. Собаке Душечке там очень нравится: она носится по мокрому песку вдоль воды, оставляя на песке длинные цепочки четырехпалых следов, которые смывает волной. Лин бросает Душечке теннисный мячик, и та мигом приносит его обратно – мокрый, липкий, весь в песке.

Из двоюродных братьев и сестер Лин больше всего любит Рини и Дафье. Для нее они почти как родные, потому что, когда мама с папой раздружились, Лин долго жила в семье кузенов. Тогда-то Рини и оставил в ее альбоме нравоучительный стишок со строчкой «каждого прими как есть». Стишок не очень подходит к Лин: она никогда никого не осуждает, но в альбоме проще написать что-то общепринятое – красивым почерком и с наклеенными картинками получается отлично. Поэтому и сама Лин отвечает Рини в его альбоме чем-то нравственным и назидательным. А еще у Лин есть тетя Рик, кузен Бенни и двое младших, Нико и малютка Робби, – с ним Лин иногда нянчится. Сохранилась фотография, на которой тетя Рик и мама втиснулись в одно деревянное кресло, а на коленях у них – Бенни (с пальцем во рту) и Лин (с белым бантом в волосах) – едва не съезжают с сиденья. Мама устроилась на подлокотнике, левой рукой обнимает Лин, а правой – тетю Рик. Кресло на вид ужасно шаткое – кажется, что вся компания вот-вот упадет, и, хотя мама, как всегда, старается серьезно улыбаться в камеру, ее сестра готова рассмеяться.

Самое любимое место Лин – скобяная лавка дяди Мани, расположенная ближе к центру города. Здесь от пола до потолка тянутся ряды с винтами и шурупами, дверными ручками, молотками, велосипедными звонками. Как-то раз дядя подарил Лин великолепную пару коньков с белыми кожаными ботинками и длинными острыми серебристыми лезвиями. Наступит зима, и Лин будет на них кататься. Она уже видит, как легко скользит, обгоняя других детей, мчится вперед в солнечных лучах и выписывает пируэты на льду.

В мае 1940 года нацисты вторглись в Нидерланды, и для Лин война – как гром среди ясного неба. Она вместе с родителями смотрит, как над головой пролетают самолеты, и мама с папой говорят ей: «Это война». Но больше ничего особенного не происходит. Немецкие солдаты сидят за столиками уличных кафе, иногда прогуливаются по улицам. Ведут они себя дружелюбно. Все начинает меняться медленно, не сразу.

С осени 1941 года в альбоме Лин – новые имена. Точнее, они все чаще одни и те же. Росье Сандерс, Юдит Хирш, Али Розенталь, Йема Абрахамс: те, кто пишет в альбом Лин с сентября 1941-го по март 1942-го, – определенно евреи, потому что Лин теперь приходится учиться в еврейской школе. Стихи в альбоме – по-прежнему про дружбу, ангелов и цветы, но вырезанные пастельные букетики и барышни в кринолинах, которых так много на первых страницах, теперь попадаются редко. 15 сентября 1941 года при входе в библиотеки, рынки, парки, музеи и бассейны появляются новые таблички: «Евреям вход воспрещен».

2

Январь 2015 года. После нашей с Лин декабрьской встречи, когда я приехал всего на один день, я снова в Нидерландах, чтобы продолжить интервью. Мы решили, что мне полезно побывать там, где она жила. Фотографии помогут пробудить ее память, и я своими глазами увижу места действия. Поэтому я еду в Гаагу.

Исторически Гаага всегда считалась деревней, а не городом. На обычный экзаменационный вопрос «Назовите столицу Нидерландов» ответить трудно, потому что голландцы склонны говорить скорее о «главном городе», чем о «столице», а главный город Нидерландов, бесспорно, Амстердам. В Гааге просто находится резиденция правительства. Хотя Гаагу выбрали местом созыва Генеральных штатов новой республики еще в XVI веке, но такого предмета для гордости, как собственный университет или хотя бы городские стены, город так и не удостоился. Протестантские делегаты семи провинций, отколовшихся от Испанской империи, встретились здесь именно потому, что эта территория была нейтральной и безопасной. Они собирались в крепости, окруженной рвом, в которой и по сей день заседает парламент Нидерландов. В Гааге нет большого порта или торговых традиций, однако будет справедливым считать, что именно тут и родилась страна. Город стоит на песчаных дюнах и болотистом побережье, осушенном в IX веке местными крестьянами. Как и большая часть территории Нидерландов, эти земли, отвоеванные у Северного моря, намыты вручную.

В Гаагу я ехал по трассам, проложенным по бывшему морскому дну – однотонному ковру из одинаковых квадратов. По сравнению с Англией, где я живу с подростковых лет, голландская глубинка кажется безупречно современной – плоская, идеально организованная и однообразная. Каждые несколько минут я проезжал очередной аккуратный фермерский домик из красновато-коричневого кирпича, увенчанный островерхой крышей. Во дворах – чистенькие тракторы и силосные башни и ни следа сельскохозяйственного хлама, какой валяется у фермеров по ту сторону Северного моря. Даже скот – и тот как по шаблону: прямоугольные коровы, проштампованные одними и теми же черными и белыми пятнами в разных сочетаниях. Прямые серебристые канавы делят землю на равные длинные ломти, которые теряются в утреннем тумане.

На подъезде к городу фермы сменяются блестящими сооружениями из стекла и стали: автомобильными салонами, оптовыми базами, шумовыми барьерами, теплицами, внутри которых искусственно поддерживается уровень углекислого газа и освещения. Все эти постройки, как, впрочем, и фермы, кажутся едва ли не декорациями. Голландия из окна машины выглядит как место, лишенное всякой истории.

Свернув с шоссе, я вскоре попадаю в район с обветшалыми террасными домами из красного кирпича. Паркуюсь на Плеттерейстрат, той самой улице, где когда-то жила Лин. В начале прошлого века, когда были построены эти здания, город переживал расцвет. Повсюду висели плакаты в стиле ар-нуво, превозносившие его достоинства – мол, это тихая гавань для жителей перенаселенных сельских районов и для иммигрантов из колоний и с Ближнего Востока. Внезапно из просто города Гаага превратилась в город космополитичный. В 1900 году здесь разместилась организация, которую вскоре назвали Международным судом ООН. Обосновалась она в роскошном, только законченном Дворце мира. Как и на заре своего существования, Гаага снова стала нейтральной территорией, где встречались представители мировых держав. Улица Плеттерейстрат, достроенная в 1912 году, заняла свое место в этом городе надежды.

В наши дни на улице по-прежнему сплошь жилые дома, на углу магазин, два-три частных гаража торгуют подержанными автомобилями. В доме 31 вместо квартиры на первом этаже – маленький спортивно-оздоровительный центр, на матовом стекле желтеет надпись «Физиофитнес». Я нажимаю кнопку звонка и жду. Дверь открывает высокий молодой человек в тренировочном костюме. За ним в холле – двое пожилых мужчин в спортивной одежде: растянутых шортах, линялых хлопковых фуфайках, ярких кроссовках и длинноватых носках.

Меня впускают и оставляют одного в маленькой прихожей, а в комнате, которую некогда снимала госпожа Андриссен, продолжается занятие. До меня доносится подбадривающий голос инструктора.

Справа – шкаф под лестницей, где спряталась Лин, узнав, что Синтерклааса не существует. Прямо передо мной – ее бывшая комната, теперь это кабинет с дипломами тренеров на стенах. В окна проникает бледный январский свет.

Трехкомнатную квартиру я осматриваю быстро. Все очень приличное, обыкновенное и скромных размеров. За кабинетом, в бывшей спальне родителей Лин, теперь стоят массажный стол и анатомическая модель – скелет в красной шапочке с помпоном. К этому помещению примыкает кухонька, где стоит чайник, а на столе лежат брошюры по фитнесу. В запущенном заднем дворике хранится всякая всячина: металлический бак, лопата для уборки снега, велосипед, несколько шлакоблоков, стопка тарелок, поломанные стулья. Я заглядываю через забор и прикидываю, где могла располагаться маленькая фабрика Чарльза де Йонга.

Пробыв в квартире от силы минут десять, я выхожу, вежливо помахав на прощание инструктору и его пожилым подопечным.

Я стою на улице – никаких планов у меня больше нет – и вдруг задаюсь вопросом, что делать дальше. Я ученый, но не специалист по нидерландской истории или нацистскому террору. Если я побываю по всем адресам, где разворачивалась история Лин, будет ли это исследованием? Поколебавшись, но так и не найдя ответа, иду дальше по улице.

К концу межвоенного периода в этом районе селилось все больше евреев. В 1920 году, когда дома еще были новыми, на Плеттерейстрат жило всего семь еврейских семей. К 1940 году их стало тридцать девять. Почти напротив дома Лин стоял еврейский сиротский приют, который въехал в специально отведенное для него здание в 1929 году и вскоре начал принимать беженцев из Германии. А их, после прихода нацистов к власти, в Нидерланды прибыло тридцать пять тысяч.

Люди, что устраивались в этих террасных домах в 1920–1930-х, происходили не из старых сефардских семей, бежавших в Нидерланды из Португалии в конце XV века. Вновь прибывшие были немецкими и польскими евреями, но их маршрут тоже был исторически сложившимся. Множество восточных, ашкеназских евреев, в основном говоривших скорее на идише, чем на иврите, с XVIII века мигрировали в Нидерланды. Первую немецкую (или «Хохдойч») синагогу в Гааге построили в 1720-х. За последующие века тот же путь через континент проделали десятки тысяч евреев. Здесь, в Нидерландах, не было погромов, можно было вступать в гильдии, стать свободным горожанином и даже передать этот статус по наследству. В городе имелись кварталы, населенные евреями гуще, чем другие, но границ между ними не существовало. Поколение за поколением иммигранты перенимали вкусы и привычки соотечественников и становились настоящими голландцами. Поэтому, когда в 1811 году Наполеон напрямую подчинил себе Нидерланды и потребовал провести перепись населения, многие евреи воспользовались случаем, чтобы натурализовать свои фамилии. Например, Иозеф Ицхак, коренной житель Гааги, выбрал простой и очень по-голландски звучащий вариант Йозеф де Йонг.

Потомки первых переселенцев-португальцев держались особняком от новоприбывших – в основном рабочего люда. Они же были своего рода аристократией, тесно связанной с политической властью и торговлей. Сефардские евреи, занимавшиеся в Португалии ростовщичеством после 1179 года, когда Латеранский собор запретил христианам давать деньги в рост, в XVII веке вынуждены были бежать от преследований на юге, осели в крупных портовых городах на побережье Северного моря – и преуспели. Хотя в Голландии сефарды составляли менее одной сотой процента населения, они владели четвертью сахарных плантаций в Суринаме и играли решающую роль в финансовых структурах новой республики. Например, когда в 1688 году король Вильгельм III Оранский отправился истребовать себе британскую корону, именно португало-еврейский банкир Исаак Лопес Суассо выделил необходимые два миллиона гульденов, чтобы оплатить шеститысячную армию шведских наемников.

Если уж на то пошло, в Гааге сефардская община обосновалась и адаптировалась куда увереннее, чем в Амстердаме. Именно в Гааге в 1677 году исключенный из еврейской общины философ Барух Спиноза, известный своим свободомыслием, был с почестями погребен под плитами протестантской церкви Ньеве-Керк. По тем временам такое признание было исключительным, хотя вскоре церковники и нарушили покой могилы, когда друзья философа не смогли вносить плату за место.

Хотя Гаага не имела статуса города[2]2

Статус средневекового города предполагал, помимо прочего, наличие городских стен. – Примеч. ред.

[Закрыть], здесь тем не менее размещалась королевская резиденция, и поэтому подавать жалобы всегда было легче. Так что, когда в 1690 году у местных жителей возникло небольшое затруднение по поводу некоторых предписаний Талмуда, решение приняли быстро. Все дело в том, что в шабат иудеям запрещается переносить любые предметы в общественных местах. Вопрос был в том, что такое «общественное место». В Амстердаме пришли к выводу: раз весь город – это единое целое, обнесенное стеной, его можно считать «домом». Увы, в Гааге городских стен не было. Однако ученые раввины рассудили, что если два каменных мостика над гаагскими каналами заменить подъемными, то город, по логике вещей, также может быть «домом». С этим вопросом представители еврейской общины и обратились в магистрат: можно ли за ее счет перестроить мосты? Два года спустя, в соответствии с истинным духом политического компромисса, каменные мосты были снесены и заменены подъемными.

Немецким и польским иммигрантам, жившим на Плеттерейстрат в 1920–1930-х годах, подобные расходы вряд ли были по карману, даже если допустить, что и они могли бы толковать Божьи заповеди столь же изобретательно. Однако Речной район был славным, хотя и небогатым. Как и сейчас, он отличался многообразием, и здесь соседствовали разные народы и религии. Нееврейское население высказывало некоторое недовольство количеством мигрантов – что правда, то правда, – и правительство в ответ установило ограничения на въезд. Относились к евреям неоднозначно: одни их боялись и считали социалистами, другие – капиталистами и сионистами, кто-то думал, что они малообразованные и бедные, кто-то, наоборот, – что эти богатые умники расхватали лучшие рабочие места. В 1930-х евреям трудно было получить столик в ресторане. Тем не менее даже в 1937 году за нидерландскую фашистскую партию (Национал-социалистическое движение, NSB) проголосовали всего четыре процента.

Оставив позади бывший сиротский приют, я сворачиваю с Плеттерейстрат на боковую улочку в надежде отыскать кафе. Прохожу мимо здания начальной школы, на фасаде которой аккуратным шрифтом югендстиля указан год постройки – 1923. С тех пор фасад украсили граффити: из нарисованного окна выглядывает жираф, на спине у него улыбающаяся девочка. На стене первого этажа – еще мурал с детскими лицами и плексигласовая табличка, сообщающая, что это протестантская христианская школа. Дальше по улице виднеется что-то вроде торгового квартала, туда я и направляюсь в поисках кофе.

Однако место оказывается вовсе не таким, как я ожидал. Да, оно, как и издалека, выглядит чистым и опрятным, витрины заманчиво сияют, но в них на высоких барных табуретах сидят женщины в нижнем белье, а позади них видны темно-красные кабинки с тусклой подсветкой. На некоторых витринах шторы задернуты, в других – надписи бегущей строкой: «Чувственный массаж», «Две женщины» или «Секс-отрыв». На другой стороне улицы двое мужчин мочатся у стального уличного писсуара, озираясь вокруг.

Пока я шагаю себе дальше, чувствуя себя чужим, трудно не встречаться взглядом с женщинами за стеклом. Глаза мои скользят от одной витрины к другой, и я прекрасно понимаю, что выгляжу как заурядный зевака – вроде большинства мужчин в уличной толпе. В теплом свете, да еще с плотным слоем косметики на лице женщины как будто лишены возраста и напоминают отчаянно скучающих продавщиц. Молодая блондинка смотрит на меня, улыбается, а когда я прохожу, снова утыкается в свой телефон.

Пройдя квартал за три-четыре минуты, я снова оказываюсь на главной улице, которая ведет к вокзалу. Отсюда можно дать круг до Плеттерейстрат, где я оставил машину.

Снова поражаюсь, какой неизвестной представляется мне эта привычная вроде бы страна, из которой меня увезли сорок лет назад, когда мне было три года, и куда я возвращался каждым летом, в каникулы. Теперь я, пожалуй, в большей степени англичанин, потому-то чистенький квартал с проститутками мне так чужд. Голландцы относятся к подобным вопросам прагматично: для них логично заниматься сексом, или принимать наркотики, или получать эвтаназию, не скрываясь, честно и по установленным правилам, а если квартал «красных фонарей» оказывается меньше чем в сотне ярдов от начальной школы, тут уж ничего не поделаешь.

По моим ощущениям, за прошедший час я совершил нидерландское погружение: проехал по безупречному шоссе, увидел протестантскую начальную школу, квартал красных фонарей и дом, некогда принадлежавший еврейской семье, а теперь ставший фитнес-клубом. Это страна толерантности: каждый может заниматься чем угодно и не вмешивается в чужие дела, пока они не затрагивают его собственные интересы. Вот что делает Нидерланды прогрессивным государством. Но, быть может, по той же причине немцам слишком часто позволяли поступать так, как они поступали? Нидерланды 1930-х годов все еще представляли собой размежеванную страну, где бок о бок жили протестанты, католики, либералы – и все они вежливо здоровались, но не более того. Человек соблюдает законы, поддерживает чистоту, все остальное – его личное дело, и ввязываться ни к чему.

Из восемнадцати тысяч евреев, проживавших в Гааге в 1940 году, уцелели две. Из четырехсот старопортугальских евреев, глубоко укорененных в жизнь государства и города, – восемь. Весь еврейский сиротский приют, находившийся в здании через дорогу передо мной, был ликвидирован 13 марта 1943 года – не уцелел никто.