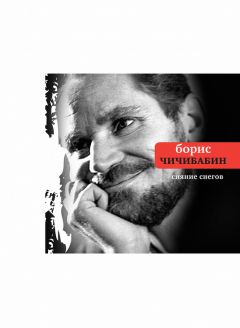

Читать книгу "Сияние снегов (сборник)"

Автор книги: Борис Чичибабин

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Весенние стансы

1

Над всей землей – ласкающая высь.

Зато зимой я весь мольба: «Явись!».

Весна нисходит к любящим с высот

и всех живых от холода спасет.

2

Как с губ ребенка первые слова,

пробилась тонко первая трава,

спросонок почки щурятся с ветвей,

и самый свет становится светлей.

3

В последний раз мы печку разожжем.

Еще деревья дремлют нагишом,

но даже корни чувствуют весну –

и с ними я все ночи не засну.

4

В моей руке любимая рука.

Да будет ей любовь моя легка.

Возьми, весна, и нас в одно свяжи,

чтоб стали дни просторны и свежи.

5

Я прожил годы в горе и тоске,

бросал на ветер, строил на песке

и заплатил всей мукою земной,

чтоб в этот час она была со мной.

6

Цветами рощ, каменьями морей

пестро жилье возлюбленной моей,

скворечня муз, где прозы шум и лязг

нам не слышны среди стихов и ласк.

7

Лети, душа, за солнышком в зенит!

Пусть каждый шаг о радости звенит

и длится сон, и слышу горний зов

под белый звон святых колоколов.

8

Весна нисходит, землю веселя.

Ее призыв услышала земля.

О, как еще ей зябко по утрам,

но свет влечет, и смысл его упрям.

9

Так дай, о жизнь, безмерна и щедра,

сто раз коснуться милого бедра

и по весне морозною зарей

в блаженном сне на родине зарой.

1968

Таллин

У Бога в каменной шкатулке

есть город темной штукатурки,

испорошившейся на треть,

где я свое оставил сердце –

не подышать и насмотреться,

а полюбить и умереть.

Войдя в него, поймете сами,

что эти башенки тесали

для жизни, а не красоты.

Для жизни – рынка заварушка,

и конной мельницы вертушка,

и веры тонкие кресты.

С блаженно-нежною усмешкой

я шел за юной белоснежкой,

былые горести забыв.

Как зябли милые запястья,

когда наслал на нас ненастье

свинцово-пепельный залив.

Но доброе Средневековье

дарило путников любовью,

как чудотворец и поэт.

Его за скудость шельмовали,

а все ж лошадки жерновами

мололи суету сует…

У Бога в каменной шкатулке

есть жестяные переулки,

домов ореховый раскол

в натеках смол и стеарина

и шпиль на ратуше старинной,

где Томас лапушки развел.

За огневыми витражами

пылинки жаркие дрожали

и пел о Вечности орган.

О город готики Господней,

в моей безбожной преисподней

меня твой облик настигал.

Наверно, я сентиментален.

Я так хочу вернуться в Таллин

и лечь у вышгородских стен.

Там доброе Средневековье

колдует людям на здоровье –

и дух не алчет перемен.

Сентябрь 1970

Литва – впервые и навек

Одну я прожил или две,

неволен и несветел,

но я не думал о Литве,

пока тебя не встретил.

Сквозь дым и сон едва-едва

нашел единоверца.

А ты мне все: «Литва, Литва…» –

как о святыне сердца…

И вот, дыханье затая,

огнем зари облиты,

сошли, как в тайну, ты и я

на вильнюсские плиты.

Плыла, как лодочка, Литва,

смолою пахли доски,

в лесах высокая листва

шумела по-литовски.

Твои глаза под цвет лесов,

так сладко целовать их,

но рядом тысячи Христов

повисли на распятьях.

Я ведал сам и верил снам,

бродя по крестной пуще,

что наш восторг ее сынам

был оскорбленья пуще.

Пусть я из простаков простак,

но как нам выжить все же,

когда от боли на крестах

дрожат ладони Божьи?..

И мученическая смерть

ни капли не суровей,

чем о любви своей не сметь

проговориться в слове.

Сквозь боль пронесший на губах

озноб сосны и тмина,

Чюрленис – ты безумный Бах

из рощи Гедимина.

За нами гнался дикий век

своим дыханьем сжечь нас,

но серебром небесных рек

нам лбы студила Вечность.

И стали от веселых слез

у нас глаза туманны,

когда и нам пройти пришлось

у стен костела Анны.

Их тихий свет в себе храня,

их простотою мерясь,

мы не разлюбим те края,

где протекает Нерис.

Я перед той тоской винюсь,

какой никто б не вынес,

но знай, что я еще вернусь

к твоим ладоням, Вильнюс.

(1973)

Рига

Как Золотую Книгу

в застежках золотых же,

я башенную Ригу

читаю по-латышски.

Улыбкой птицеликой

смеется сквозь века мне

царевна-горемыка

из дерева и камня.

Касавшиеся Риги

покоятся во прахе –

кафтаны и вериги,

тевтоны и варяги.

Здесь край светловолосых,

чье прошлое сокрыто,

но в речи отголосок

священного санскрита.

Где Даугава катит

раскатистые воды,

растил костлявый прадед

цветок своей свободы.

Он был рыбак и резчик

и тешил душу сказкой,

а воду брал из речек

с кувшинками и ряской.

Служа мечте заслоном,

ладонью меч намацав,

бросал его со звоном

на панцири германцев.

И просыпалась Рига,

ища трудов и споров,

от птиц железных крика

на остриях соборов…

А я чужой всему здесь,

и мне на стыд и зависть

чужого сна дремучесть,

чужого сада завязь.

Как божия коровка,

под башнями брожу я.

Мне грустно и неловко

смотреть на жизнь чужую.

Как будто бы на Сене,

а может быть, на Рейне

души моей спасенье –

вечерние кофейни.

Вхожу, горбат и робок,

об угол стойки ранюсь

и пью из темных стопок,

что грел в ладонях Райнис…

Ушедшему отсюда

скитаться и таиться

запомнится как чудо

балтийская столица.

И ночью безнебесной

услышим я и Лиля,

как петушок железный

зовет зарю со шпиля.

Гори, сияй, перечь-ка

судьбе – карге унылой,

янтарное колечко

на пальчике у милой.

Да будут наши речи

светлы и нелукавы,

как розовые свечи

пред ликом Даугавы.

1972

«Улыбнись мне еле-еле…»

Улыбнись мне еле-еле,

что была в раю хоть раз ты.

Этот рай одной недели

назывался Саулкрасты.

Там приют наш был в палатке

у смолистого залива,

чьи доверчивы повадки,

а величие сонливо.

В Саулкрасты было небо

в облаках и светлых зорях.

В Саулкрасты привкус хлеба

был от тмина прян и горек.

В Саулкрасты были сосны,

и в кустах лесной малины

были счастливы до слез мы,

оттого что так малы мы.

Там встречалася не раз нам

мавка, девочка, певунья,

чье веселым и прекрасным

было детское безумье.

В ней не бешеное пламя,

не бессмысленная ярость, –

разговаривала с пнями,

нам таинственно смеялась…

С синим небом белый парус

занят был игрою в прятки,

и под дождь нам сладко спа́лось

в протекающей палатке.

Нам не быть с мечтой в разлуке.

На песок, волна, плесни-ка,

увлажни нам рты и руки

вместо праздника, брусника.

Мы живем, ни с кем не ссорясь,

отрешенны и глазасты.

Неужели мы еще раз

не увидим Саулкрасты?

1972

Бах в домском соборе

Светлы старинные соборы.

В одном из них по вечерам

сиял и пел орган, который

был сам похож на Божий храм.

И там, воспряв из тьмы и праха,

крылами белыми шурша,

в слезах провеивала Баха

миротворящая душа.

Все лица превращались в лики,

все будни тлели вдалеке,

и Бах не в лунном парике,

а в звездном звоне плыл по Риге.

Он звал в завременную даль

от жизни мелочной и рьяной

и обволакивал печаль

светлоулыбчивой нирваной.

И мы, забыв про плен времен,

уняв умы, внимали скопно,

как он то жаловался скорбно,

то веселился, просветлен.

Мы были близкие у близких,

и в нас ни горечи, ни лжи,

и светом сумерек латвийских

просвечивали витражи.

И развевался светлый саван

под сводами, где выше гор

сиял и пел орган, и сам он

был как готический собор.

1972

«С далеких звезд моленьями отозван…»

С далеких звезд моленьями отозван,

к земле прирос

и с давних пор живет в лесу литовском

Исус Христос.

Знобят дожди его нагое тело,

тоскуют с ним,

и смуглота его посеверела

от здешних зим.

Его лицо знакомо в каждом доме,

где видят сны,

но тихо стонут нищие ладони

в кору сосны.

Не слыша птиц, не радуясь покою

лесных озер,

он сел на пень и жалобной рукою

щеку подпер…

Я в ту страну, лесную и речную,

во сне плыву,

но все равно я ветрено ревную

к нему Литву.

Он там сидит на пенышке сосновом

под пенье ос,

и до сих пор никем не арестован

смутьян Христос.

Про черный день в его крестьянской торбе

пяток сельдей.

Душа болит от жалости и скорби

за всех людей.

Ему б – не ложь словесного искуса,

молву б листвы…

Ну как же вы не видели Исуса

в лесах Литвы?

1970

Проклятие петру

Будь проклят, император Петр,

стеливший душу, как солому!

За боль текущего былому

пора устроить пересмотр.

От крови пролитой горяч,

будь проклят, плотник саардамский,

мешок с дерьмом, угодник дамский,

печали певческой палач!

Сам брады стриг? Сам главы сек!

Будь проклят царь-христоубийца

за то, что кровию упиться

ни разу досыта не смог!

А Русь ушла с лица земли

в тайнохранительные срубы,

где никакие душегубы

ее обидеть не могли.

Будь проклят, ратник сатаны,

смотритель каменной мертвецкой,

кто от нелепицы стрелецкой

натряс в немецкие штаны.

Будь проклят, нравственный урод,

ревнитель дел, громада плоти!

А я служу иной заботе,

а ты мне затыкаешь рот.

Будь проклят тот, кто проклял Русь –

сию морозную Элладу!

Руби мне голову в награду

за то, что с ней не покорюсь.

1970

Венок на могилу художника

Хоть жизнь человечья и вправду пустяк,

но, даже и чудом не тронув,

Чюрленис и Врубель у всех на устах,

а где же художник Филонов?

Над черным провалом летел, как Дедал,

Питался, как птица Господня,

а как он работал и что он видал,

никто не узнает сегодня.

В бездомную дудку дудил, как Дедал,

аж зубы стучали с мороза,

и полдень померкнул, и свет одичал,

и стала шиповником роза.

О, сможет сказать ли, кому и про что

тех снов размалеванный парус?

Наполнилось время тоской и враждой,

и Вечность на клочья распалась.

На сердце мучительно, тупо, нищо,

на свете пустынно и плохо.

Кустодиев, Нестеров, кто там еще –

какая былая эпоха!

Ничей не наставник, ничей не вассал,

насытившись корочкой хлеба,

он русскую смуту по-русски писал

и веровал в русское небо.

Он с голоду тонок, а судьи толсты,

и так тяжела его зрячесть,

что насмерть сыреют хмельные холсты,

от глаз сопричастников прячась.

А слава не сахар, а воля не мед,

и, солью до глаз ополоскан,

кто мог бы попасть под один переплет

с Платоновым и Заболоцким.

Он умер в блокаду – и нету его:

он был и при жизни бесплотен.

Никто не расскажет о нем ничего,

и друг не увидит полотен…

Я вою в потемках, как пес на луну,

зову над зарытой могилой…

…Помилуй, о Боже, родную страну,

Россию спаси и помилуй.

(1973)

«Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю…»

Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю –

молиться молюсь, а верить – не верю.

Я сын твой, я сон твоего бездорожья,

я сызмала Разину струги смолил.

Россия русалочья, Русь скоморошья,

почто не добра еси к чадам своим?

От плахи до плахи по бунтам, по гу́льбам

задор пропивала, порядок кляла, –

и кто из достойных тобой не погублен,

о гулкие кручи ломая крыла.

Нет меры жестокости ни бескорыстью,

и зря о твоем же добре лепетал

дождем и ветвями, губами и кистью

влюбленно и злыдно еврей Левитан.

Скучая трудом, лютовала во блуде,

шептала арапу: кровцой полечи.

Уж как тебя славили добрые люди –

бахвалы, опричники и палачи.

А я тебя славить не буду вовеки,

под горло подступит – и то не смогу.

Мне кровь заливает морозные веки.

Я Пушкина вижу на жженом снегу.

Наточен топор, и наставлена плаха.

Не мой ли, не мой ли приходит черед?

Но нет во мне грусти и нет во мне страха.

Прими, моя Русь, от сыновних щедрот.

Я вмерз в твою шкуру дыханьем и сердцем,

и мне в этой жизни не будет защит,

и я не уйду в заграницы, как Герцен,

судьба Аввакумова в лоб мой стучит.

1969

Печальная баллада о великом городе над Невой

Был город как соль у России,

чье имя подобно звезде.

Раскатны поля городские,

каких не бывало нигде.

Петр Первый придумал загадку,

да правнуки вышли слабы.

Змея его цапни за пятку,

а он лошака на дыбы.

Над ним Достоевского очи

и Блока безумный приют.

Из белого мрамора ночи

над городом этим плывут.

На смерти настоянный воздух –

сам знаешь, по вкусу каков, –

хранит в себе строгую поступь

поэтов, царей, смельчаков.

Таит под туманами шрамы,

а море уносит гробы.

Зато как серебряны храмы,

дворцы зато как голубы.

В нем камушки кровью намокли,

и в горле соленый комок.

Он плачет у дома на Мойке,

где Пушкин навеки умолк.

Он медлит у каждого храма,

у мраморных статуй и плит,

отрытой строфой Мандельштама

Ахматовой сон веселит.

И, взором полцарства окинув,

он стынет на звонких мостах,

где ставил спектакли Акимов

и множил веселье Маршак.

Под пологом финских туманов

загривки на сфинксах влажны.

Уходит в бессмертье Тынянов,

как шпага уходит в ножны́.

Тот город – хранитель богатства,

нет равных ему на Руси,

им можно всю жизнь любоваться,

а жить в нем – Господь упаси.

В нем пре́дала правду ученость,

и верность дала перекос,

и горько, при жизни еще, нас

оплакала Ольга Берггольц.

Грызет ли тоска петербуржцев,

свой гордый покинувших дом,

куда им вовек не вернуться,

прельщенным престольным житьем?

Во громе и пламени ляснув

над черной, как век, крутизной,

он полон был райских соблазнов,

а ныне он центр областной.

(1977)

Лешке Пугачеву

Шумит наша жизнь меж завалов и ямин.

Живем, не жалея голов.

И ты россиянин, и я россиянин –

здорово, мой брат Пугачев.

Расставим стаканы, сготовим глазунью,

испивши, на мир перезлись, –

и нам улыбнется добром и лазурью

Христом охраненная высь.

А клясться не стану, и каяться не в чем.

Когда отзвенят соловьи,

мы только одной лишь России прошепчем

прощальные думы свои.

Она – в наших взорах, она – в наших нервах,

она нам родного родней, –

и нет у нее ни последних, ни первых,

и все мы равны перед ней.

Измерь ее бездны рассудком и сердцем,

пред нею душой не криви.

Мы с детства чужие князьям и пришельцам,

юродивость – в нашей крови.

Дожди и деревья в мой череп стучатся,

крещенская стужа строга,

а летом шумят воробьиные царства

и пахнут веками стога.

Я слушаю зори, подобные чуду,

я трогаю ветки в бору,

а клясться не стану и спорить не буду,

затем что я скоро умру.

Ты знаешь, как сердцу погромно и душно,

какая в нем ночь запеклась,

и мне освежить его родиной нужно,

чтоб счастий чужих не проклясть.

Мне думать мешают огни городские,

и если уж даль позвала,

возьмем с собой Лильку, пойдем по России –

смотреть, как горят купола.

1978

Церковь в коломенском

Все, что мечтала услышать душа

в всплеске колодезном,

вылилось в возгласе: «Как хороша

церковь в Коломенском!».

Знаешь, любимая, мы – как волхвы:

в поздней обители –

где еще, в самом охвостье Москвы, –

радость увидели.

Здравствуй, царевна средь русских церквей,

бронь от обидчиков!

Шумные лица бездушно мертвей

этих кирпичиков.

Сменой несметных ненастий и вёдр

дышат, как дерево.

Как же ты мог, возвеличенный Петр,

съехать отселева?

Пей мою кровушку, пшикай в усы

зелием чертовым.

То-то ты смладу от Божьей красы

зенки отвертывал.

Божья краса в суете не видна.

С гари да с ветра я

вижу: стоит над Россией одна

самая светлая.

Чашу страданий испивши до дна,

пальцем не двигая,

вижу: стоит над Россией одна

самая тихая.

Кто ее строил? Пора далека,

слава растерзана…

Помнишь, любимая, лес да река –

вот она, здесь она.

В милой пустыне, вдали от людей

нет одиночества.

Светом сочится, зари золотей,

русское зодчество.

Гибли на плахе, катились на дно,

звали в тоске зарю,

но не умели служить заодно

Богу и Кесарю…

Стань над рекою, слова лепечи,

руки распахивай.

Сердцу чуть слышно журчат кирпичи

тихостью Баховой.

Это из злыдни, из смуты седой

прадеды вынесли

диво, созвучное Анне Святой

в любящем Вильнюсе.

Полные света, стройны и тихи,

чуда глашатаи, –

так вот должны воздвигаться стихи,

книги и статуи.

…Грустно, любимая. Скоро конец

мукам и поискам.

Примем с отрадою тихий венец –

церковь в Коломенском.

(1973)

Девочка Суздаль

О, Русь моя, жена моя…

А. Блок

Когда воплощаются сердца мечты,

душа не безуста ль?

А не было чуда небесней, чем ты,

ах, девочка Суздаль!

Ясна и прелестна, добра и нежна

во всем православье –

из сказки царевна, из песни княжна

и в жизни сестра мне.

Как свечи святыни твои возжены, –

пестра во цветенье, –

не тронет старинной твоей тишины

Петра нетерпенье.

Но жизней мильон у Руси на кону –

и выси ли, бездне ль –

о, как она служит незнамо кому,

родимая безмерь!..

Ты ж дремлешь, серебряна и голуба,

средь темного мира

такой, как ремесленная голытьба

твой лик сохранила.

Ни грустного Пруста с собой не возьму,

ни Джойса, ни Кафку

на эту дарящую радость всему

зеленую травку.

В дали монастырской туман во садах,

полощется пашня, –

ах, девочка Суздаль, твоя высота

по-детски домашня.

Так весело сердцу, так празднует взгляд,

как будто Исус дал

им этот казнимый и сказочный град –

раздольную Суздаль.

Как будто я жил во чужой стороне,

и вот мне явилось

то детство, какого не выпало мне,

какое лишь снилось.

Уйдут, ко святым прикоснувшись местам,

обиды и усталь, –

ты девочкой будь, ты женою не стань,

пресветлая Суздаль.

Какой ни застынь поворот головы –

и в смутах не смеркли, –

полетно поют со смиренной травы

рассветные церкви.

В воде отражается храм небольшой,

возросший над нею,

и в зареве улиц притихшей душой

к России роднею.

О, как бы любил я ее и, любя,

как был бы блажен я,

когда б мог увидеть, взглянув на тебя,

ее отраженье!

1980

Псков

Темных сил бытия в нас –

в каждом хватит на двух.

Чем униженней явность,

тем возвышенней дух.

Меркнут славы и стоны

на Господних весах.

На земле побежденный

устоит в небесах.

Милый, с небом в соседстве,

город набожных снов,

нам приснившийся в детстве

и отысканный Псков.

В эту глушь, в бездорожье,

в этот северный лес

к людям ангелы Божьи

прилетали с небес.

В русской сказке, в Печорах,

что народ сотворил,

слышен явственный шорох

гармонических крыл…

Дело было под осень.

И охота ж была

Берендеевым осам

шелушить купола!

В просветленье блаженном,

о любви говоря,

пахла снегом и сеном

синева сентября.

Чайки хлопьями пены

опадали, дремля,

на старинные стены

ветряного Кремля.

И, свой каменный ворот

раскрывая навек,

славил Господа город

у слияния рек.

Оттого ль, что с холмов он

устремлен к высоте,

в нем, лесном и холщовом,

столько неба везде.

В нем бродяжливым дебрям

предстоял по утрам

так небесно серебрян

тихой Троицы храм.

Все державные дива

становились мертвей

перед правдой наива

его кротких церквей.

Капли горнего света –

строгих душ образа.

Как не веровать в это,

если видят глаза?

Бог во срубе небесном,

тот, чьих сил не боюсь,

только с вольным и честным

заключает союз.

Хоть порою бывает,

что, исполненный сил,

он зачем-то карает

тех, кого возлюбил…

Этот город как Иов,

и, где ангел летал,

плакать бархатным ивам

по сожженным летам.

Пусть величье простое

неприглядно на вид –

побежденный в исторьи

в небесах устоит.

Мрет в луче благодатном

государева мощь,

и – ладошкой подать нам

до михайловских рощ!

(1981)

Экскурсия в лицей

Нам удалась осенняя затея.

Ты этот миг как таинство продли,

когда с другими в сумерках Лицея

мы по скрипучим лестницам прошли.

Любя друг друга бережно и страшно,

мы шли по классам пушкинской поры.

Дымилась даль, как жертвенные брашна.

Была война, готовились пиры.

Горели свечи в коридорных дебрях.

Там жили все, кого я знал давно.

Вот Кюхельбекер, Яковлев, вот Дельвиг,

а вот и Он – кому за всех дано

сквозь время зреть и Вечности быть верным

и слушать мир, как плеск небесных крыл.

Он плыл органом в хоре семисферном

и егозой меж сверстниками слыл…

Легко ль идти по тем же нам дорожкам,

где в шуме лип душа его жива,

где он за музой устьем пересохшим

шептал как чудо русские слова?

От жарких дум его смыкались веки,

но и во сне был радостен и шал,

а где-то рядом в золоте и снеге

стоял дворец и сад, как Бог, дышал…

И нет причин – а мы с тобою плачем,

а мы идем и плачем без конца,

что был он самым маленьким и младшим,

поди стеснялся смуглого лица

и толстых губ, что будто не про женщин.

Уже от слез кружится голова, –

и нет причин, а мы идем и шепчем

сквозь ливни слез бессвязные слова.

Берите все, берите все березы,

всю даль, всю ширь со славой и быльем,

а нам, как свет, оставьте эти слезы,

в лицейском сне текущие по нем.

Как сладко быть ему единоверцем

в ночи времен, в горячке вековой,

лишь ты и Он, душой моей и сердцем

я не любил нежнее никого.

А кто любил? Московская жаровня

ему пришлась по времени и впрок.

И всем он друг, ему ж никто не ровня –

ни Лев Толстой, ни Лермонтов, ни Блок.

Лишь о заре, привыкнув быть нагими,

над угольком, чья тайна так светла,

склонялись в ласке нежные богини

и все деревья Царского Села…

Уже близки державная опека

и под глазами скорбные мешки.

Но те, кто станут мученики века,

еще играют в жаркие снежки.

Еще темны воинственные вязы,

еще пруды в предутреннем дыму…

О смуглолицый, о голубоглазый,

вас переглушат всех по одному.

И по тебе судьба не даст осечки,

уложит в снег, чтоб не сошел с ума,

где вьет и крутит белые колечки

на Черной речке музонька-зима…

Но знать не знает горя арапчонок –

земель и вод креститель молодой,

и синева небес неомраченных

ему смеется женской наготой.

В ребячьем сердце нежность и веселье,

закушен рот, и щеки горячи…

До наших лет из той лицейской кельи

сияет свет мальчишеской свечи.

И мы, даст Бог, до смерти не угаснем,

нам не уйти от памяти и дум.

Там где-то Грозный радуется казням,

горит в смоле свирепый Аввакум.

О, что уму небесные законы,

что град Петра, что Царскосельский сад,

когда на дыбе гибнут миллионы

и у казнимых косточки хрустят?

Молчат пустые комнаты и ниши,

и в тишине, откуда ни возьмись,

из глубины, но чудится, что свыше,

словами молвит внутренняя высь:

«Неси мой свет в туманы городские,

забыв меж строк Давидову пращу.

В какой крови грешна моя Россия,

а я ей все за Пушкина прощу».

1974

Стихи о русской словесности

1

Ни с врагом, ни с другом не лукавлю.

Давний путь мой темен и грозов.

Я прошел по дереву и камню

повидавших виды городов.

Я дышал историей России.

Все листы в крови – куда ни глянь!

Грозный царь на кровли городские

простирает бешеную длань.

Клича смерть, опричники несутся.

Ветер крутит пыль и мечет прах.

Робкий свет пророков и безумцев

тихо каплет с виселиц и плах…

Но когда закручивался узел

и когда запенивался шквал,

Александр Сергеевич не трусил,

Николай Васильевич не лгал.

Меря жизнь гармонией небесной,

отрешась от лживой правоты,

не тужили бражники над бездной,

что не в срок их годы прожиты.

Не для славы жили, не для риска,

вольной правдой души утоля.

Тяжело Словесности Российской.

Хороши ее Учителя.

2

Пушкин, Лермонтов, Гоголь – благое начало,

соловьиная проза, пророческий стих.

Смотрит бедная Русь в золотые зерцала.

О, как ширится гул колокольный от них!

И основой святынь, и пределом заклятью

как возвышенно светит, как вольно звенит

торжествующий над Бонапартовой ратью

Возрождения русского мирный зенит.

Здесь любое словцо небывало значи́мо

и, как в тайне, безмерны, как в детстве, чисты

осененные светом тройного зачина

наши веси и грады, кусты и кресты.

Там, за ними тремя, как за дымкой Пролога,

ветер, мука и даль со враждой и тоской,

Русской Музы полет от Кольцова до Блока,

и ночной Достоевский, и всхожий Толстой.

Как вода по весне, разливается Повесть

и уносит пожитки, и славу, и хлам.

Безоглядная речь. Неподкупная совесть.

Мой таинственный Кремль. Наш единственный храм.

О, какая пора б для души не настала

и какая б судьба не взошла на порог,

в мирозданье, где было такое начало –

Пушкин, Лермонтов, Гоголь, – там выживет Бог.

1979